如何协同福利体制与应急体系?

——新冠肺炎疫情跨界危机中的制度衔接

2020-07-13郑彬睿韩克庆

郑彬睿 韩克庆

一、问题的提出

新冠肺炎疫情肆虐全球。这次新冠肺炎疫情,不仅严重威胁人类的生命健康安全,更对人类发展造成了前所未有的巨大挑战。传统的风险管理、危机管理和应急管理,已经难以完全适应此次疫情带来的跨界危机,因而仅用传统或单一的视角,难以处理这场日益复杂的跨界危机。

与2003年“非典”相比,我国抗击此次疫情的应急管理能力和水平都有了极大提高。我国疫情发生后,大致经历了两个阶段:其一是疫情适应期。新冠肺炎是一个全新病毒,其主要危害性和传播途径等,需要一定时间观察和研究。在这一时期,我国一边寻求治疗方案,一边对新冠疫情进行控制。其二是快速防控期。随着对病毒特性的逐渐掌握,我国快速反应,利用强行政动员手段,充分发挥体制优势和制度优势,通过封锁武汉、修建火神山医院和雷神山医院等措施,快速取得疫情防控阶段性成果。值得一提的是,我国在此次疫情中所采用的行政动员和其他非医学手段,对最终取得抗击疫情的决定性成果具有举足轻重的作用。

具体而言,跨界危机治理特征的举措包括:首先,通过建立中央新冠肺炎领导小组,全面加强中央对全局的指挥和把控能力,从而组织起一场国家层面的疫情阻击战。其次,建立国务院联防联控机制,便于各行政职能部门之间协调配合,应对不断上升的疫情防控和其他相关次生灾害所造成的需求,同时保持与公众的有效沟通,及时发布疫情最新数据和防控成果。再次,通过军民协同,采用对口支援的方式,快速补充“疫情中心”地区的医疗卫生保障资源,将不确定因素降至最低。

这次新冠疫情爆发也提供了一个契机,让我们重新反思福利发展模式与应急管理体制之间的关系。尤其应该思考的是,跨界危机治理应该如何与福利体制有效结合起来,充分发挥政府的政治动员和福利体制优势,为民众在最危难时刻提供保障和服务。鉴于此,本文着重讨论福利体制建设与跨界危机治理之间的关系:一是探讨当前我国福利体制的短板为何,以期改进危机应对;二是从总体安全观视角,讨论我国应急管理体制应该如何与福利体制建设紧密结合。此外,本文还结合英国的制度设计理念与经验教训,系统阐释福利体制对于跨界危机治理的重要功能,为确定我国福利发展模式以及下一步整个国家治理能力的全面提升提供理论借鉴。

二、危机治理的三种视角与福利体制的风险对冲

新冠肺炎疫情研究中,一大批学者都将视线集中在一些特定的领域如公共治理机制(高翔、郁建兴,2020)、疫情爆发对各领域的影响(彭宗超等,2020)、公共卫生学科体系短板(杨芊等,2020)以及社会治理(顾昕,2020)等。通过对已有文献的梳理可以发现,较少有学者将应急管理与福利体制进行关联,也鲜有文献进一步将跨界危机治理与福利体制相关联。应当看到,福利体制不但能够应对各种不确定风险(Starke et al.,2013),而且可以降低这些风险对于个人、家庭、市场以及国家的冲击和破坏(Spicker, 2017)。一般来说,当公共卫生事件爆发后,福利体制是稳定社会、刺激经济、维护政治的重要制度保障。同样,新冠肺炎这样前所未见的跨界危机,更加离不开福利体制与应急管理体系的协同。

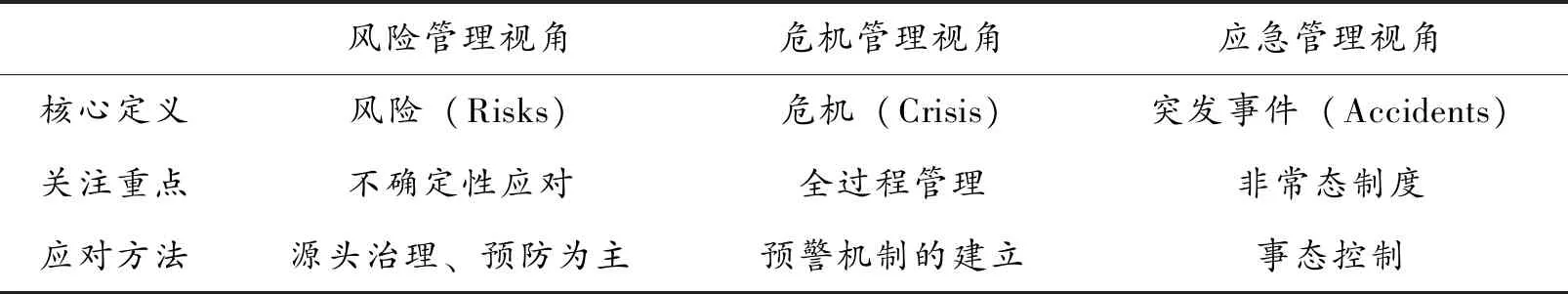

当前,对于突发事件的治理研究主要存在三种视角:其一是风险管理视角。这一视角与贝克(Ulrich Beck)提出的风险社会理论密不可分,贝克(Beck, 1992)强调积极主动应对风险发生。钟开斌(2007)认为,风险具有极强的不确定性,因而特别关注针对不确定因素的源头治理。另外,风险管理视角关注风险与社会的关联性(唐钧,2018a),十分注重对各种不确定风险的日常管理或长效机制的建立(唐钧,2018b),提倡以预防为主、争取标本兼治,从根源上避免风险爆发。

另一种研究视角是危机管理视角。这一视角强调对危机的过程管理,或对危机的全局掌控。这一研究视角提倡对危机爆发的事前、事中、事后全过程实施动态管理和系统治理(张成福,2003)。这一视角的研究者将重点聚焦于公共危机预警机制的建立,重视对危机管理的激励制度构建,重视公共危机爆发后的控制与应对、恢复与重建等(钟开斌,2014;范澄维等,2017)。因此,危机管理决策过程也是这一视角研究的重中之重(薛澜等,2003a)。

第三种研究视角是应急管理视角。应急管理视角以事件为导向,强调公共安全管理的“非常态属性”。这一视角认为,突发事件或风险爆发后,应急管理主体如政府应该尽快对事态进行控制(薛澜等,2003b)。这一视角强调,政府应该对突发事件采取一系列有条不紊、有组织有计划且非常规的应对措施,从而最大限度地消除突发事件对整个国家的影响(薛澜、钟开斌,2005)。应急管理视角强调,应急管理相关制度和内容都属于“非常态管理”。因此,这一研究视角对于制度构建、应急能力提升,以及政府在整个应对突发事件扮演的角色和作用非常关注。在现实层面,近年来我国应急管理事业发展非常迅速,建立了“一案三制”的应急管理体系(高小平、刘一泓,2008),应急管理部也已经成为我国重要的行政管理部门。

实际上,三种关于跨界危机治理的视角各有千秋、各有侧重(见表1)。新冠肺炎疫情在三种视角中,可以分别被定义为风险、危机和突发事件。理解新冠肺炎疫情这类事件的侧重点,分别是从事件的不确定性、过程和事件本身出发的。三种研究视角的解决方法,分别是源头治理、建立预警机制和事态控制。但是事实上,这三种研究视角在应对新冠肺炎这类跨界危机时,都会显得不尽如人意。例如:风险管理本身就充满了不确定性,很难对无法预见和预防的灾害进行提前应对;危机管理视角注重全过程管理,但是往往很难形成一套有机统一的整合体系;应急管理视角则在应对跨界危机事件时显得十分无力。

表1 三种跨界危机治理研究视角比较

资料来源:作者整理。

在发达国家,福利体制建设为整合这三种理论视角提供了一个极佳的平台。福利体制在建立之初,就是为了应对工业文明给人类社会带来的各种不确定风险,并且降低这些风险对个人、家庭、社区、市场以及国家的冲击(Zutanvern & Kohli, 2010)。随着福利体制的发展,它已经逐渐从西方世界危机的根源变成了西方福利国家的危机管理机制——让西方各国得以从各种危机尤其是经济和政治危机中生存和发展(Starke et al., 2013)。根据一些福利国家的经验,如英国和加拿大,福利体制与应急管理体制相融合,可以有效应对突发事件对国家政治、经济和社会的负面冲击(Rocan,2012 )。对于类似本次新冠肺炎疫情这样棘手的跨界危机,福利体制可以与应急管理体系合作形成非常态社会安全网。

对于中国福利体制研究,理论界始终存在几个误区。其一,将福利国家等同于高福利,例如将北欧模式等同于福利国家,片面强调了福利国家的财政成本和社会负担(李筠,2019),而忽视了其对社会建设和经济发展的重大作用(Barr,2020)。其二,将福利国家认为是西方危机的根源或中心(吕普生,2020),而忽略了从2008年以来,我国以及许多其他国家社会政策不断扩展的事实。就我国而言,2003年“非典”以来,社会政策已经进入一个发展的黄金时期(Ngok,2013),2013年习近平总书记更是首次提出“社会政策托底”的重要论述(新华每日电讯,2013)。其三,认为福利国家已经是过去式(肖扬东、刘卓红,2013)。这实际上是将福利国家及其相关制度看作一个静态的概念,而忽视了制度本身具有与经济、社会发展情况同步变革的自身适应性特点。其四,认为中国属于双轨型生产型福利体制(Kim,2015)。这种误区忽视新时代我国社会矛盾的转变后,福利体制走向整合发展的新特点,忽视了新时代社会政策对经济社会协同发展的重要作用(Zheng,2018),也不利于系统完善福利制度对于个人、家庭以及国家的总体安全保障作用。

以上误区一方面容易陷入意识形态之争——社会主义福利社会是否比资本主义福利国家更优越(毕天云,2010)。另一方面,容易忽略福利制度在危机管理,甚至是国家整体安全中应有的功能和作用。需要注意的是,西方福利体制发展绝非静态过程,它们已经经历了数代变迁。有学者(Garland,2016)提出,当前福利国家已经随着技术革命进入了4.0时代,即福利国家4.0时代,而我国在福利体制上仍属于改革发展阶段,在制度体系和功能完善方面,与发达国家仍存在一定的差距。相似地,还有学者(Gough,2004)认为,中国在福利建设上虽然用较少的社会支出取得了较好的福利效果,但是在整个福利体制的水准上仍有诸多提升空间(Sharkh & Gough, 2010)。

实际上,福利体制与应急管理或者危机治理体制密不可分(Goetz,2017)。随着不确定性风险带来的影响越发复杂,处理难度日益加大,尤其是跨界风险更加频发,无论是单纯从技术角度,还是从人文角度为重的单一防灾减灾模式,其效果往往都难以令人满意,存在效果不确定、代价过大、减灾工具和政策目标难以匹配等诸多病灶(钟开斌、钟发英,2016)。福利体制应对风险的逻辑,首先是保障低收入群体不受灾害所带来的次生灾害影响,如失业、伤病和无家可归等。其次,福利体制会对危机治理产生影响。一些福利国家在常态化下可能已经债台高筑或者政治环境相对复杂(Starke et al., 2013),如何度过危机与福利体制常态化投入和设计密切相关。总体而言,一般成熟福利国家已经构建起了一套与其福利体制相适应的应急管理机制(Castles,2010),即便灾害会增加其福利负担,但灾害过后并不会带来福利体制的彻底改革(Vis et al., 2011)。另外,福利体制的覆盖率会对灾害应对方式产生重大影响,例如自由主义国家在应对危机过程中可能会更需要自主性和积极性,而社会民主主义福利国家则会形成自动应对策略(Starke et al., 2013)。总体而言,福利体制对常见风险如贫困、失业等存在系统性预案,福利体制越是全面,个人和家庭越不容易受到“黑天鹅”事件风险的冲击;同时福利体制对未知风险、经济金融危机也存在相应的政策工具和管控机制(Castles,2010)。因此,福利体制与应急管理体系的衔接和作用,显得尤为重要。

三、跨界危机治理与福利体制的有效衔接

虽然从全球卫生安全指数排名来看,我国公共卫生突发事件应对机制和医疗水平,不具备英美等发达国家的优势(GHS Index,2019)。但是,中国却能够率先进入“缓疫阶段”,除了医疗卫生资源和医疗队伍的强力支持外,更为重要的是,通过强政治动员与应急管理体制相结合的社会隔离、社区封闭等非医学手段,通过各个政府部门之间的联防联控机制,取得了抗疫“战争”的重要成效。这些非医学手段,恰恰有效化解了跨界危机所带来的四大挑战,即无法预估的不确定性、非常态化的资源挤兑问题、整合各个部门的力量以及不断保持与公众沟通并及时公布相关信息(Ansell et al., 2010)。

事实上,无论是封城封路、封闭社区等非医学手段,还是政府部门间的联防联控机制,都具有明显的跨界危机治理特点。所谓跨界危机,是指英文中跨国危机 (Transnational Crisis)(Molleda,2010)、跨界危机(Transboundary Crisis)(Boin and Rhinard, 2008)、跨界威胁(Transboundary Threats)(Meyer,2016)、跨境危机(Cross Border Crisis)(Omar et al., 2017),中文则称为跨域公共危机、复合公共危机(张玉磊,2016)。简言之,跨界危机就是跨越不同的界别、跨越区域、跨越不同的部门的一种危机(马奔,2009)。跨界危机治理,是一种需要协同不同的行政部门、不同的界别主体(张玉磊,2016),甚至需要进行群众动员进行“总体战”的治理模式。本次新冠肺炎的发生和防控,就是一场举倾国之力进行的“保卫战”“阻击战”(严鹏,2020),已经大大超越了一个省、一个部门的管辖范围,属于典型的跨界危机。

首先,强有力的行政主体是跨界危机治理的核心。疫情发生后,党和政府高度重视,习近平总书记统一部署,党中央、国务院成立中央新冠肺炎应对领导小组,李克强总理担任组长,建立国务院联防联控机制,为提升中央统筹指挥和对疫情全面把控提供了重要组织保障。同时,党中央和国务院第一时间明确防疫的总体方针和战略,即发动“总体战”“阻击战”(人民日报,2020a),快速进入应急响应状态等。国务院联防联控机制保持与公众沟通,及时发布最新最权威抗疫数据,保障了公众知情权,也为群众了解国外疫情发展情况提供了权威渠道,为后疫情时代复工复产奠定了重要的基础。战略上的正确抉择,令行禁止的行政效率,让我国各界团结一致,不仅总体上保持了较低的确诊病例数和病亡率,而且用较短时间及时阻断了疫情的快速传播。

其次,政府部门间的合作是跨界危机治理的制度保障。此次疫情发生后,跨部门、跨地域、跨界别的群防群治(习近平,2020c)发挥了重要作用。为尽快控制疫情,中央和省市各级党委政府、国家卫生健康委员会、国务院各个部(局)群策群力,采用对口支援的方式,从各军种、各省(直辖市)抽调精锐医疗力量驰援湖北,缓解了湖北地区的医护人员紧张的问题。同时,政府官员、社区干部、志愿者都为这次快速控制疫情,提供了重要力量支持。

最后,充足的市场供应是跨界危机治理的经济基础。经过多年市场经济的发展,我国拥有雄厚的经济基础和物质储备。作为“世界工厂”和全球供应链的“中心”,我国拥有世界上最齐全的工业生产体系和世界最强的生产能力,这保障了能够快速解决医疗防护物资紧缺的问题,能够快速修建火神山、雷神山医院,快速改建方舱医院。在强大的工业生产能力支持下,我国得以改变床位供需不平衡的状况,保障患者应收尽收,应治尽治。

总体来看,我国应对此次新冠肺炎疫情的跨界危机治理成效显著,在无法预估的不确定危机中不断增加国家内部的稳定性和确定性,并很好地应对了非常态下资源“井喷式”挤兑及其他次生灾害,通过权威部门发布疫情最新状况,保持了公众与政府之间的沟通,通过各部门间协同合作,形成了一场教科书般的跨界危机应对。但同时,作为与民生保障息息相关的公共卫生危机,福利体制应该发挥的制度保障作用却不够彰显,主要表现在:

其一,医疗卫生体系的预防预警功能发挥不够。这次疫情爆发前期,基层医院的“守门人”作用未得到真正体现,基层医院的利用率非常低,分级诊疗制度仍然没有真正落地。实际上,分级诊疗不仅是国家“大健康”发展战略不可或缺的核心模块,同时也为提升我国医疗服务水平、提升应急管理能力,甚至为未来战备提供重要的制度保障。如果分级诊疗制度发挥作用,则可以有效防止“医疗挤兑”现象,甚至不需要建设方舱医院来扭转床位供需不平衡。

其二,社会保险作用相对滞缓。虽然我国社会保险体系发展迅速,城镇职工基本医疗保险、城镇居民医疗保险逐步建立和完善,但碎片化现象仍较严重(顾昕,2017)。疫情爆发后,在中央和地方出台免费治疗政策前,基本医疗保险制度基本没有发挥功能,还出现了一些风险和问题。养老保险、失业保险、工伤保险面临同样的问题,我国社会保险在覆盖率虽然取得了长足进步(韩克庆,2018),但其风险保障功能仍有待提高,特别是与应急响应和公共服务衔接不足的问题需要格外重视。

其三,社会救助参与不足。在疫情防控初期,一些特殊人群如老人、孕妇和残障人士,尤其是流动人口,没有能够得到及时有效的救助和保障。在重大突发风险爆发时,包括监狱的犯人在内的一大批社会边缘群体也容易被忽略。

其四,应急管理的制度保障功能薄弱。新冠肺炎疫情发生后,作为国家重要职能部门的应急管理部鲜有表现。尽管应急管理部的工作立足于灾害风险,国务院各个行政部门之间也有职责边界,但是预防化解公共卫生危机、确保公共安全,仍然是应急管理部门的重要功能。

上述问题,足以说明我国福利体制建设仍有巨大提升空间。从制度主义视角来看,非常态下福利体制的表现不足源于常态下福利体制建设的局限。常态下我国福利体制建设滞后于经济发展,也将严重制约我国国家治理能力现代化水平的进一步提升。破除这一局限,需要我们在肯定抗疫取得阶段性成果的同时,反思福利体制建设与跨界危机治理之间的关系。

四、西方福利国家的经验教训

与中国相比,英国应对疫情“群体免疫”做法备受诟病。作为世界上第一个福利国家,英国的福利体制是跨界危机治理的制度基础。英国在疫情爆发之初的大意“轻敌”,浪费了机会窗口,导致制度失灵。但是,“老牌”福利国家在突发公共卫生事件这类危机处理中形成的长效机制,仍然值得我们借鉴和学习。在2019年公布的《全球卫生安全指数报告》中,英国的公共卫生水平仅次于美国,位列第二(GHS Index,2019),这说明英国的医疗水平和制度应对能力不弱。英国将公共安全体系作为福利体制的延伸,其主要职责范围非常广,包括应对自然灾害、公共卫生危机、战争以及恐怖袭击等。

英国国民健康体系NHS是英国整体公共安全体系的灵魂,也是英国跨界危机治理的核心枢纽。依托立法,英国从顶层设计层面到地方治理层面,几乎能够有效发挥各方力量的能动性,从而将跨界危机的社会影响降到最低。2016年以来,英国内部恐怖袭击等治安案件频发,也越来越呈现出跨界危机特征,如2018年伦敦恐怖袭击,最终发展成为伊斯兰群众与英国白人之间的种族和教派斗争。为了应对日益复杂的安全形势,英国在中央和地方层面都设立了三级响应机制,形成了多层分工、上下联动、跨部门协作的运行机制(李格琴,2013),而这三级响应机制都有NHS参与和执行。

NHS是一个层级森严、系统普惠的医疗服务体系。虽然经历了多次改革,但是NHS的基本原则并未发生本质变化(蔡江南,2016),仍然尽可能为英国民众提供“全民免费医疗保障”。NHS也是英国福利体制的核心和骄傲(Powell,2008)。NHS为英国跨界危机管控体系建立了牢不可破的后盾。在《公民突发事件法案》和《健康与社会护理法案》的指导下,NHS对于突发公共卫生事件、生物安全事件、核战争以及恐怖袭击事件等建立了一套处理模式,即“IOR模式”(NHS,2019)。

所谓IOR模式,是初级响应机制(Initial Operational Response),这个模式是建立在英国抗灾恢复力之上,即与英国自身经济、社会发展水平相契合的应急管理模式。IOR要求NHS在公共卫生事件的事前、事中、事后进行有计划性的清单式科学应对措施,它包括计划、风险评估、风险控制、疏散、培训、系统维护、灾后恢复等内容。

首先,IOR模式强调,NHS及其下属部门对跨界危机需要进行科学计划。计划需要精确到个人,同时对公共卫生事件中具有病毒传播能力的个人求助场景进行预设,即该病患可能前往任何一个NHS下属机构寻求帮助,从而造成病毒的快速扩散。因此IOR模式要求NHS各级机构及其下属机构,与其他的国家紧急状态服务协同服务,并且对潜在人手短缺的场景提供应急预案,而且要求对接待病患的密切接触者如医院前台、保安等密切接触者进行精确记录和管理。同时,这个应对计划还需要包含其他相关内容,如事件应对计划、事件持续计划和阻断计划三个部分。

其次,IOR模式要求NHS对于突发公共卫生事件根据事件的等级需要,进行适当的安全风险提示和紧急疏散。NHS强调,及时示警和疏散对于公共卫生事件至关重要。此外,NHS要求对于不明公共卫生事件的风险进行细致评估,快速锁定地方有害物质和风险源,而且这项风险评估由国家和地方层面的风险权威机构进行和通知。这个评估非常重要,将会对接下来整个国家对相关跨界危机的处置方式、风险应对环境、人员训练以及设备需求等多方面产生重大影响。

值得注意的是,IOR模式要求NHS对于社会心理和弱势群众的需求做重点安排。这说明,英国将公共安全体制作为福利体制的延伸。在紧急状态下,对弱势群体以及潜在的社会心理效应等影响加以重视,这其中不仅对弱势群体的基本生活需要保障进行系统有序的安排,同时针对这一群体存在抗风险能力更弱的情况,进行特殊关照和保护,保障困难人群有足够的医疗物资,能够防范基本卫生风险。

总结来说,IOR模式在具体执行中主要分为五个步骤:第一步,确定风险。对风险进行定位,并尽快确定风险传播渠道和其他潜在负面影响。集中考虑可能会对就业人群、其他社会公众和医院中病人存在的影响。第二步,确定风险人群,并列举所有可能传播的途径及其危害。第三步,对风险进行科学评估,并给予适合和充分的控制手段来降低传播风险。特别是执行好“三移除”策略,即移除或隔离传染人、移除病患外衣、移除传染物质(源)。第四步,精确记录和执行发现。这一步主要是强调在培训中必须严格遵照风险评估中相关注意事项以及牢记潜在危害因素,决定出谁会受到威胁、怎么受到威胁,并且列举出潜在活动对其他公众和NHS的医护人员的损害。第五步,回顾风险评估结果。所有的风险评估,需要根据风险的变化情况被重新审查。

理论上说,英国现有的公共安全制度尤其是NHS系统,在对抗新冠肺炎疫情这类突发公共卫生事件存在制度优势。作为公共安全体系制度核心,NHS虽然经历了多次改革(Timmins,2012),但其自身严格的分级诊疗体系仍然存在,对于防范新冠肺炎疫情带来的医疗资源挤兑,理论上仍具有“得天独厚”的制度优势,而且NHS医疗水平很高,总体免费,群众基础非常扎实,医患关系较好,理论上可以有效控制社会成本。一些学者甚至认为NHS是世界上最健全的医疗卫生体系之一(Nirula et al.,2019)。此外,英国在对低收入群体的医疗保护上相对友好(Pascall,2011)。在制度设计上,一直倾向于对弱者和低收入群体进行保障。

但是,英国政府在抗疫中的表现却差强人意,甚至出现许多“匪夷所思”的决策。应急管理最高决策机构,眼镜蛇会议(Cobra)迟迟没有重视本国新冠疫情,只是根据传统应急管理模式,给出了英国抗疫四阶段方案,即“遏制”“延缓”“缓解”和“研究”。但在遏制阶段,除了3 300亿英镑经济救济政策组合包外,英国政府没有及时拿出真正可行的方案来应对新冠肺炎传播,也错失了与欧盟统一采购物资的“黄金时机”,如个人医疗防护物资(PPE)等没有进行即时的采购和储备,最终导致英国疫情蔓延,包括首相在内的一干政要甚至感染了新冠病毒。英国政府宣扬的“群体免疫”(Devlin & Boseley, 2020),最终导致英国死亡率高居不下,与英国全球卫生安全排名第二的位置极不匹配。一些制度上理应被保护的弱势人群如老人等,甚至成为NHS优先放弃的目标,成了一场“国家丑闻”(Horton,2020)。

英国的抗疫案例,说明了一些关键性问题。其一,对于应对新冠肺炎疫情而言,单纯依靠福利制度稍显无力。英国对现有福利体制尤其是NHS过分依赖,而忽视了新冠疫情这场危机的跨界危机属性,没有对非常态下的资源挤兑问题做出有效应对。其二,只是按照传统危机应对模式,也无法对具有跨界危机属性的大灾害进行有效应对。英国四阶段抗疫方案看似科学,但实际上没有对疫情的潜在跨界风险进行正确认识和评估。其三,自由福利体制在大危机面前表现脆弱,因此需要政府动员行政力量,更加积极主动地抗击疫情。其四,建立长效福利的原因在于防范未来类似危机的到来,但是长效福利机制也需要灵活高效的行政管理体制。同时,需要注意的是,再好的制度设计也离不开严格的政策执行。

五、结语

党的十九大报告提出,要坚持总体国家安全观,健全公共安全体系,坚决遏制重特大安全事故,提升防灾减灾救灾能力;更加自觉地防范各种风险,坚决战胜一切在政治、经济、文化、社会等领域和自然界出现的困难和挑战。新时代跨界危机治理应该通过创新机制体制,充分平衡发展与安全的需要,特别重视现有应急管理体制与福利体制的整合,从而真正走向“全灾种”“全过程”“多主体”整体治理模式。因此,在总体安全观的指导下,对我国现有福利体制进行查漏补缺、升级换代,并且推动应急管理体制与福利体制融合,显得非常必要。

本次新冠肺炎疫情爆发后,“党中央高度重视,迅速作出部署,全面加强对疫情防控的集中统一领导,要求各级党委和政府及有关部门把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”(习近平,2020a)。2月14日,习近平总书记指出“针对这次疫情暴露出来的短板和不足,抓紧补短板、堵漏洞、强弱项”(人民日报,2020a)。立足长远,本文尝试提出几点跨界危机治理和福利体制建设的完善建议。

首先,将福利体制建设提升为国家战略。福利体制建设是为了降低不确定风险对个人、家庭、市场甚至国家的影响,其中,非常态下失业、贫困、伤病和无家可归者等社会弱势群体,能够在福利体制的制度屏障下首先得到保护。同时,福利体制能够有效实现与其他相关制度的快速衔接,更加坚实地保障全体社会成员的生命健康权益。目前,我国正处于经济建设转型升级的关键时期,需要重新反思过去福利体制依附于经济发展的构建路径,不能一直走生产型福利体制之路,更应增强福利体制的保护性而不是生产性(Hudson & Kuhner,2012)。我国应尽快将福利体制建设作为重要的国家战略,这样有利于将社会政策提升到与经济政策同等重要的位置,充分发挥社会政策的作用,全面提升人民群众的幸福感、获得感和安全感,彰显社会政策托底经济发展的功能,为未来提升我国应对跨界危机的治理能力和水平打下坚实基础。

其次,整合应急管理体制和福利体制。从英国的经验来看,无论是单纯依靠传统应急管理办法,还是单纯依赖成熟的福利体制,都很难应对跨界危机。我国的抗疫经验表明,强有力的行政动员可以有效遏制疫情蔓延,但尚不能完全满足次生灾害防治的需要,也不能够形成常态化的公共危机防控体系。因此,有必要实现应急管理与福利体制的有机整合,即福利体制建设应该包含应急管理内容,应急管理体制在非常态下应体现出福利性与保护性。实际上,无论是应急管理、公共安全管理,还是福利体制建设,其主体在很大程度上都是重合的——都包括国家、企业、社区、家庭和个人(顾昕,2019)。在发达国家,公共安全管理被认为是福利体制重要的触手和延伸,而福利体制是常态化的社会保障制度措施办法的集合。只有整合应急管理体制与福利体制这两个制度,才能够真正形成一套符合整体国家安全观的跨界危机治理体系。国家有关部门,如人力资源和社会保障部、民政部、应急管理部、医疗保障局等多个部门,应以本次疫情为契机,使应急响应、国家动员与福利管道有效衔接,为适应现阶段经济社会发展模式转型、社会矛盾变化进行协同改革。

第三,强化基层公共安全能力。本次疫情期间,有些地方政府的社会治理能力和水平也暴露出一些问题,已经严重制约了对跨界危机的应对。因此,强化基层公共安全能力是跨界危机治理与福利体制衔接的重要努力方向。强化基层公共安全能力,需要从几个方面展开:一是将分级诊疗作为地方公共安全体系建设的重要部分。通过推行分级诊疗,让基层医疗机构进驻社区,从根本上扭转我国目前医疗资源倒置的现状和问题,还可以实现福利体制与应急管理体制自然衔接。二是对社区所辖居民进行公共安全培训和教育。通过培训和教育,有利于居民在跨界危机爆发后能够有序采取最正确的方式降低风险,也有利于社区以有限的人力和资源保障最多群众的利益。三是做好心理咨询和舆论引导工作。无论是本次疫情中的病毒传播,还是其他灾难事故或者恐怖袭击等,都会对人的心理行为产生极大影响,并进一步造成社会恐慌,诱发其他次生危机的产生,甚至带来违法犯罪。因此,适时进行个体心理压力的疏解,注重舆论引导,也是强化基层公共安全能力不可或缺的重要组成部分。

本次疫情对各国制度建设均意义非凡。对欧美发达国家而言,一味强调自由放任的市场原则,一味强调紧缩的福利政策,一味依赖于现有行政管理体系或既有的福利体制,无论从经济效益还是从社会视角来看,都很难在未来新的跨界危机中实现真正的利益最大化。对我国而言,本次抗疫的巨大成功是中国特色社会主义制度优越性的集中体现,尤其是强行政动员和强应急管理体系推进下的非医疗抗疫手段令世界称赞。但需要注意的是,我国抗疫阻击战仍存在公共卫生体系和长效福利机制建设不足的短板。因此,强调治理体系与治理能力的现代化,与构建强大的公共卫生体系和福利体制相辅相成,实现跨界危机治理与福利体制的有机结合,应当成为未来应对社会风险的重要战略选择。