幼儿视角下的理想小学形象研究

2020-05-21汤绮虹赵景辉

汤绮虹 赵景辉

【摘要】本研究运用绘画投射法和访谈法,探析大班幼儿的理想小学形象,幼儿作为主体能够充分表达其对小学的看法与观点,从而使幼小衔接的工作更具针对性和实效性。结果表明:大班幼儿对小学校园环境及小学生身份有一定认识,对小学教学方式和内容有所了解;期待积极和谐的同伴关系和师生关系;希望获得更多的小学知识和经验;有简单的入学准备观;对幼小衔接有自己的需求和想法。为此,提出以下建议:幼儿园应为幼儿提供更多的表达机会,了解幼儿与成人视角的差异、关注幼儿在衔接中的需求、了解幼儿对衔接工作的看法和评价;家长要提高对幼小衔接的认识与参与度,与幼儿积极交流互动、帮助幼儿建立积极的入学观念;小学要做好接纳儿童入学的准备,小学教师要以温和耐心的形象、循序渐进的教学方式面对新生,并主动了解幼儿的入学准备情况。

【关键词】幼儿视角;幼小衔接;理想小学形象

【中图分类号】G612 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2020)05-0031-06

【作者简介】汤绮虹(1995-),女,广东梅州人,广州开发区第二幼儿园教师;赵景辉(1985-),男,内蒙古通辽人,广州大学教育学院讲师、硕士生导师,博士。

一、问题的提出

幼小衔接是儿童生命历程的重要阶段,它关系到幼儿能否顺利转化角色,积极面对小学的生活与学习。2001年教育部颁布的 《幼儿园教育指导纲要(试行)》指出:“幼儿园与家庭、社区密切合作,与小学相互衔接,综合利用各种教育资源,共同为幼儿的发展创造良好的条件。”[1] OECD 发布的《强势开端5:幼小衔接》(Starting Strong Ⅴ:Transitions From Early Childhood Education and Care to Primary Education)报告中指出“幼升小”是幼儿面临的第一次向正规教育起步的升跃,衔接的好坏对幼儿性格塑造、行为养成、学业成绩提升具有重要作用[2]。

在《儿童权利公约》的颁布和童年社会学理论的影响下,“儿童视角”在教育研究中的关注越来越受到重视[3] 。当下有关幼小衔接的各类研究与实践探索不胜枚举,但在已有的相关研究中,从幼儿视角出发,来对幼小衔接进行的研究却不多见。

基于幼儿视角下理想小学形象的研究赋予了儿童作为幼小衔接主体的权利,使幼儿作为当事人能够充分表达其对小学的看法与观点,从而使幼小衔接的工作与对策更具针对性和实效性。

二、研究方法

(一)绘画投射法

绘画属于投射测验的一种,当幼儿在绘画时,能够把其隐藏在潜意识中的欲望、需求、动机等展现出来。本研究以幼小衔接为背景,从校园环境、同伴关系、师生关系、学习生活四个维度来分析幼儿视角下理想小学形象。大班幼儿已具备一定的语言表达和逻辑思维能力,能够较为清晰地表达自己的观点,因此本研究以5~6岁即将毕业的大班幼儿为研究对象。

研究选取某市某所公办幼儿园中的一个大班的幼儿为研究对象,男女各16名,共32名幼儿。本研究以收集到的32名幼儿的绘画作品《我心目中的小學》为主要分析材料。在绘画开始前,所在大班幼儿已与研究者建立较为民主的师幼关系,大部分幼儿愿意与研究者分享他们的想法,并向研究者请求帮助。绘画过程中,研究者请该班教师为研究者组织一次美术活动——我心目中的小学,并且在此过程中教师与研究者不对幼儿作品进行评价、要求与限制。绘画完成后,在每幅画上标明姓名,根据需要让幼儿描绘其绘画作品,以了解幼儿对于小学的关注点和担忧点。

(二)访谈法

访谈,是以口头形式,根据被询问者的答复收集客观的、不带偏见的事实材料的一种研究方法。本研究以幼儿绘画作品为依据,从校园环境、同伴关系、师生关系、学习生活这四个维度,对大班4名幼儿进行访谈,分析概括幼儿对理想中的小学形象的理解。

在访谈过程中,研究者以录音的方式收集幼儿的访谈内容,通过提问、追问的方式与幼儿进行访谈对话,但对幼儿确实不愿意或不知道的问题不予追问,以尊重幼儿的主体性地位。同时研究者创设分享绘画作品的环境,让幼儿在自然的环境下轻松自由地与研究者对话,以期获得更加完善的访谈资料。在访谈结束后,研究者将访谈录音逐字转换成文字,将获得的资料进行归类整理,获取第一手资料。

三、研究结果与讨论

(一)幼儿视角下理想小学的校园环境

研究者通过幼儿对理想小学形象的描述,了解幼小衔接的情况,发现幼儿对小学校园环境并不陌生。

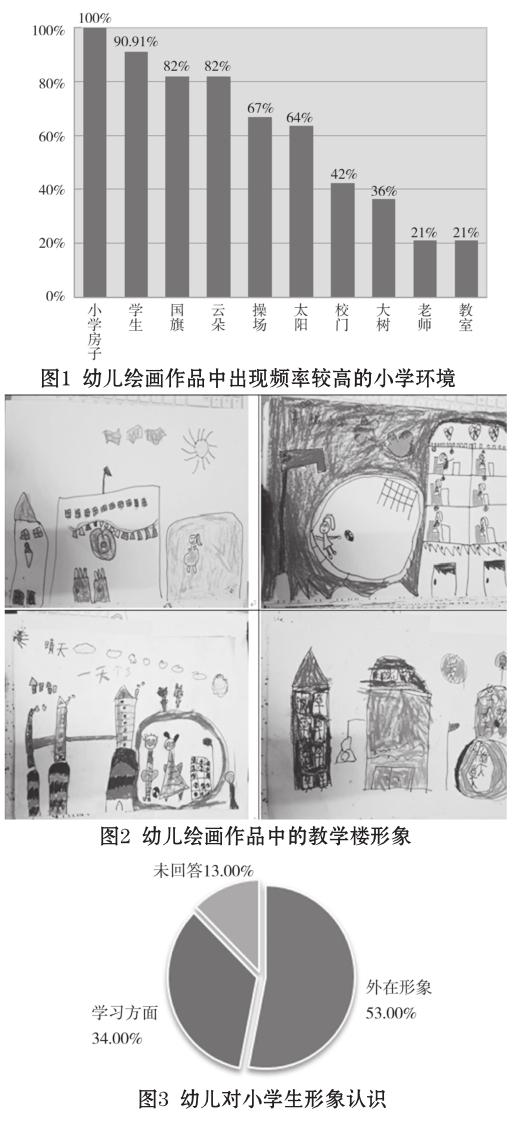

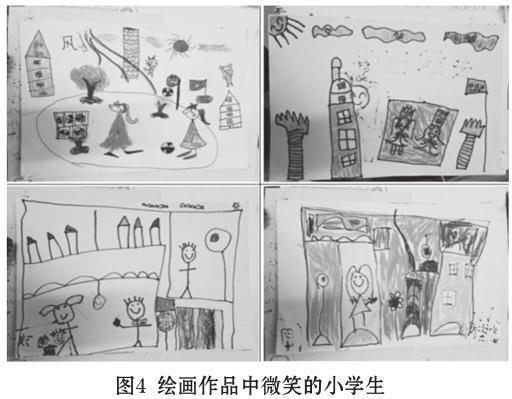

大班下学期的幼儿对小学校园的整体环境已有一定认识,知道小学校园中的基本的建筑物和主要标志物,如教学楼、国旗、操场等;幼儿在描绘其心目中的小学时,一般从小学的整体外在环境进行塑造,但幼儿对小学内部环境的认识还较为简单,只有少数幼儿对教学楼内部环境有一定认识(如图1、图2)。

(二)幼儿视角下理想小学的同伴关系

1. 幼儿对小学生外在形象和学习认识较深

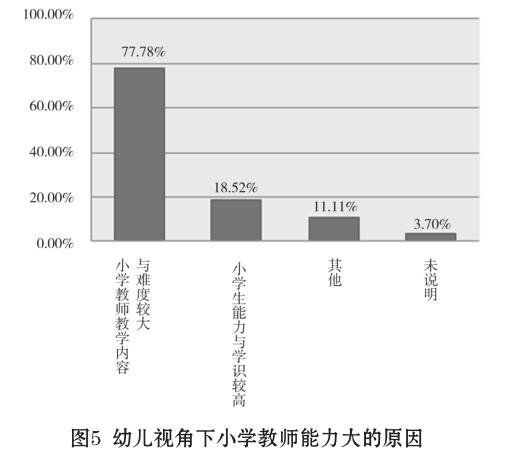

通过访谈发现,大班幼儿对小学生的认识集中在外在形象和学习方面的认识,分别有53.00%和34.00%的幼儿认为小学生与幼儿园小朋友的不同点在于外在形象方面和学习方面(如图3)。

大班幼儿对小学生学习内容、方式有一定了解,在入学准备的认识上集中于知识和学习能力的准备,占了62.50%,对于独立自理能力的准备稍显不足,占6.25%。(如表1,见下页)

2. 幼儿期待积极、和谐的同伴关系

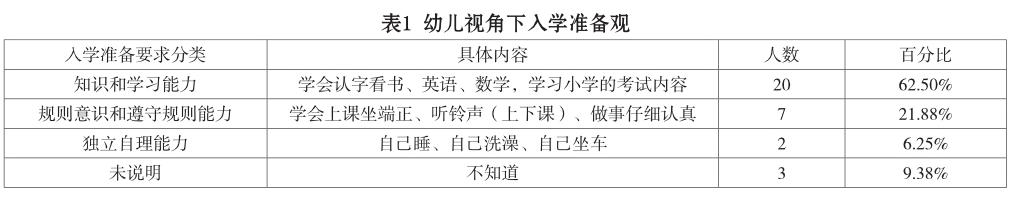

幼儿绘画作品中出现学生(小朋友)形象的频率为90.91%。幼儿在对学生形象进行绘画时,除2~3个幼儿未对学生面部表情进行细化处理外,其他幼儿的学生形象全部以微笑的表情展示(如图4),表明幼儿对小学生持积极的态度。幼儿在回答问题“你想在小学里面交什么样的朋友”时, 93.80%的小朋友想在小学里面交到好朋友,与好朋友一起学习和游戏。可见,幼儿期待积极、和谐的同伴关系。

(三)幼儿视角下理想小学的师生关系

1. 幼儿期待温柔、耐心且教学能力强的小学教师

幼儿对小学教师形象的理解与期待,主要来源于幼儿园教师的形象。比如幼儿在回答问题“你想要变出什么样子的小学老师”时,40.63%的幼儿希望小学教师是“温柔、耐心、对我好、表扬我的、不骂人的”和“像幼儿园的老师一样(温柔、对我好)”。同时,有部分幼儿对小学教师的教学能力提出要求,希望小学教师具备“上课好、写字漂亮、教小朋友很多本领”的能力。

2. 幼儿对小学教师的教学方式和内容有所了解

在幼儿绘画作品中,小学教师形象多以简单形象出现,人物形象不突出,一般出现在教学楼中。除此之外,当研究者问及幼儿 “画中是否有教师,教师在哪里”时,84.00%的幼儿的答案是教师在教学楼里“上课”,反映出幼儿心目中小学教师的形象主要以上课的形式出现。

在对小学教师的认识上,幼儿除了认识到小学教师角色的变化,还认识到小学教师主要以分科教学为主的教学方式,如有73.00%的幼儿认为“幼儿园老师教的比较简单,小学老师会教语文、英语、数学”等科目。

3. 小学教师的本领更强、教学内容难度更大

在研究中发现幼儿普遍持小学教师本领比幼儿园老师大的观点,归纳的原因中:“小学老师教学的内容较丰富、教学难度较大”占77.78%,“ 小学生能力棒、学的东西多”占18.52%(如图5)。由此可见,幼儿主要从教授知识的难易程度来判断小学教师的能力情况。

(四)幼儿视角下理想小学的学习生活

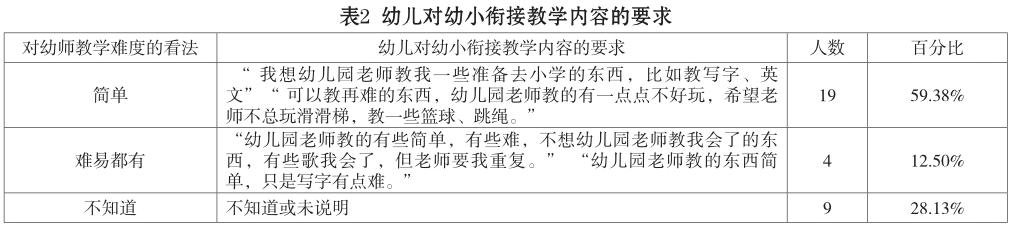

1. 幼儿希望获得更多与小学有关的知识和经验

大班幼儿对幼儿园教师的教学难度已有一定的判断,且对幼儿园教师的教学内容也有自己的看法。如有71.88%的幼儿对幼儿园教师的教学内容难度做出了或简单或难易兼有的判断,且其中59.38%的幼儿认为幼儿园教师教学内容简单,一般持诸如“幼儿园教师也可以教难点的,比如教写字、英文”之类的观点,期望幼儿园教师能够提供更多与小学相关的知识和经验(见表2)。

由此可见,幼儿更加关注知识与技能的衔接,但在学习方式、学习能力及心理方面诸如社会适应性的衔接上,其关注程度还比较低。

2. 幼儿具备简单的入学准备意识与入学准备经验

在对小学学习生活的认识上,幼儿对小学的学习环境——教室、对小学教学方式——上课,有初步的理解,大部分幼儿在绘画作品中以及访谈内容的回答中,“教室”“上课”这两个形象出现的频率较高。在入学准备工作的认识上,幼儿认识到上小学前应学会一些与小学有关的知识和学习能力、有规则意识和遵守规则的能力,但幼儿独立自理能力意识还相对较薄弱。

(五)幼兒视角下理想小学形象研究的相关延伸

幼儿在对“我心目中的小学”进行绘画的过程中,对小学形象的描绘多是基于现实生活的经验而来。幼儿在表述其对理想小学的看法与观点的背后,衍射对幼小衔接工作的看法与评价。

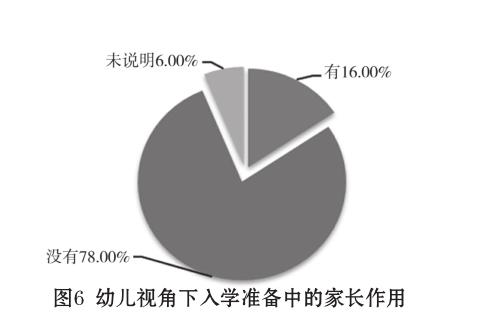

1. 家长在幼小衔接工作中发挥的力度过小

研究者在问及爸爸妈妈有没有跟其说过小学里面的事情,听到最多的回答是“没有”,数量高达78.00%,幼儿表示其对小学的经验了解是从幼儿园教师以及哥哥姐姐口中得到。幼儿回答“没有”的背后,反映出大部分家长并未从幼儿的视角出发,与幼儿共同谈论小学的诸多事情,大部分家长更多的是以成人视角来准备幼儿的幼小衔接工作的。

2. 小朋友“上小学”是因为家庭和社会要求

幼儿想上小学的原因并不全如成人所认为的那样以学习和兴趣为目的,70.00%幼儿认为上小学是为了“学习更多的知识,变得更加懂事”。幼儿由于受到家庭和社会环境的影响,想上小学的原因一般来自于家庭中成人的影响。如超过60.00%的幼儿认为上小学是因为爸爸妈妈告诉他“要长大成材、父母没时间照顾自己”等原因。

四、相关建议

(一)对幼儿园的相关建议

1. 给幼儿更多的表达机会,了解幼儿与成人的视角差异

有研究认为儿童在入小学前普遍存在任务意识和完成任务的能力差、规则意识和遵守规则的能力差、独立意识与独立完成任务的能力差以及人际交往能力弱等方面的社会适应问题[4]。但本研究发现,大班幼儿普遍期待在小学中交到朋友,也具有一定的同伴交往技能进行交朋友,且部分幼儿已有初步的规则意识和遵守规则的能力。

由此可见,幼儿视角下的教育研究与成人视角下的教育研究的确存在差异,而研究者认为这些差异,需要教师在幼小衔接中做出关注、改变和应对。如幼儿虽已有初步的规则意识和遵守规则的能力,但还需有针对性地为幼儿组织相应活动,提升幼儿在该方面的能力。同时,幼儿园教师应根据幼儿对小学所展现出来的认知、情感与需要,有针对性地设置幼小衔接活动和课程,以提高幼小衔接课程活动的效果。

2. 给幼儿更多的表达机会,了解幼儿在幼小衔接的需求

在访谈过程中,幼儿表现出希望幼儿园教师为其提供更多与小学有关的知识和经验的需求,同时也表达了对小学的师生关系和同伴关系积极的期待。由此可见,幼儿作为幼小衔接工作的直接对象,其在幼小衔接环境中并不是被动接受、毫无主见的,幼儿对幼小衔接工作有自己的看法和要求。有研究者在幼小衔接应对策略的研究中认为加强幼儿在幼小衔接中的认知、期待和准备,在幼小衔接中具有重要作用[5]。为此,幼儿园教师应给予幼儿更多的表达机会,尊重幼儿在幼小衔接中提出的观点和看法,更加深入地了解幼儿在幼小衔接中的需求。

3. 给幼儿更多的表达机会,了解其对幼小衔接工作的看法

从幼儿的绘画与访谈回答中,能够反映幼儿对幼小衔接有着自己的看法。比如小学校园里有哪些建筑、小学有分科的学习以及小学教师本领更强、要求更高等。为此,研究者认为,教师应该给予幼儿更多的表达机会,以了解幼儿对幼小衔接工作的看法和评价,进而纠正幼小衔接中教师有意或无意中表现出来的不当行为,为幼儿树立积极正向的衔接观念,以此加强衔接的针对性。

(二)对家长的相关建议

1. 家长应积极参与幼小衔接工作,与幼儿积极交流互动

研究中幼儿反映家长基本没有对其说过小学里面的事情,家长普遍在幼小衔接中发挥的作用不够。当下也有研究者发现,家长对幼小衔接的认识不是很清楚以及参与幼小衔接的程度不高[6]。因此,研究者认為家长应与幼儿积极沟通、互动,共同就幼小衔接的相关话题与幼儿进行讨论、交流,重视幼儿在交谈中表现出来的行为、态度,引导幼儿正确、清晰表达自己的关注点与担忧点,并做出积极的应对,以减少幼儿在幼小衔接中的衔接坡度。同时,幼儿园作为幼小衔接工作的重要引导主体,鼓励家长积极参与、配合幼儿园组织的各项幼小衔接活动,提高对幼小衔接的认识,了解幼儿在幼小衔接中的发展情况。

2. 家长帮助幼儿建立积极的入学观念

“幼儿园小朋友为什么要上小学?他们眼中上小学的原因是什么?”这是在幼小衔接中值得家长和教育工作者关注的问题。研究者发现,大班幼儿的上小学动机是多种多样的,如“要学习更多知识、要成材、为了更好地工作、爸爸妈妈工作太忙”等。研究者认为,家长应该在家庭环境中为幼儿建立积极的入学观念,利用一些具体生动的故事或例子,让幼儿树立以“兴趣和学习”为主要动机的入学观,减少在幼儿面前表达入小学是为了“以后工作赚钱”的观念,或者是因为家长“没时间照顾幼儿”等原因,让幼儿形成更为长效、持久的入学动机。

(三)对小学的相关建议

目前我国的幼小衔接一般在大班和小学一年级间各自进行的,而小学、幼儿园和家庭三者缺乏有效交流与沟通,造成三者资源与经验不能互相共享,互通有无[7]。当下小学教师在幼小衔接的工作中,对小学生的关注主要集中在课程的衔接,即知识与技能的衔接,而对幼儿学习方式与学习能力的衔接以及心理方面(如社会适应方面)的衔接关注较少。而初入小学的儿童在衔接中真正需要的恰恰是这些方面的帮助。

1. 小学教师应具有温和、耐心等教师形象,减少幼儿的入学焦虑

幼儿期待积极、和谐的师生关系,希望小学教师形象是温柔、耐心的。初入新环境的幼儿,难免会产生不安、焦虑的情绪,但如果小学一年级教师用温柔、耐心的态度对待新入学的儿童,为幼儿入小学做好积极的准备,就能够很好地减少幼儿对初入陌生小学的紧张与不适,使幼儿顺利过渡到小学的学习生活中。

2. 小学教师采用循序渐进的教学方式,减少幼儿上小学的不适应

从访谈中,我们了解到幼儿对小学的知识表现出向往与好奇,幼儿对小学知识学习持有较高的热情,同时也认为小学的内容要难于幼儿园的学习内容。为此,研究者建议,小学教师应了解适宜幼儿的学习方式与方法,采用循序渐进的方式让幼儿适应小学的分科教学方式,主动了解儿童在学习过程中的困难与不适,尊重幼儿意见,以保持幼儿对小学学习的热情,让幼儿逐渐适应小学学习环境。

3. 小学教师主动了解幼儿的入学准备情况,使幼儿顺利跨过衔接坡度

大班幼儿具有不同的入学准备观以及不同的入学动机,对小学具备一定的观念与形象。由此,研究者认为小学教师应在幼儿入小学初期,通过查阅幼儿成长档案袋、与家长沟通、增加与小学新生日常交流时间等方式,了解幼儿对小学的内心想法,了解幼儿是否存在较大的适应问题,并针对有适应困难的幼儿,加以引导、关注,以减少幼儿衔接不适问题的发生,帮助幼儿顺利跨过衔接坡度。

【参考文献】

[1] 教育部基础教育司.《幼儿园教育指导纲要(试行)》解读[M].南京:江苏教育出版社,2002:11.

[2] OECD. Starting Strong Ⅴ:Transitions From Early Childhood Education and Care to Primary Education[M]. Paris: OECD Publishing,2017:17.

[3] 黄进.童年研究:一场观念和方法上的革命[J].教育研究与实验,2009(05):7-12.

[4] 马以念,谢秀莲,王冬兰.农村幼小衔接的问题与对策[J].学前教育研究,1999(01):17-19.

[5] 崔淑婧,刘颖,李敏谊.国内外幼小衔接研究趋势的比较[J].学前教育研究,2011(04):53-60.

[6] 张哲,曾彬,栾文艳.幼小衔接中家长参与的调查研究——以南充市幼儿园为例[J].早期教育(教育科研),2017(06):49-53.

[7] 芦苇等.学前教育学[M].北京:中国人民大学出版社,2015:234-247.

本文系广东省哲学社会科学十三五规划项目“新型城镇化背景下学前流动儿童早期教育干预机制研究”(项目编号:GD17YJY01)、教育部人文社会科学研究规划青年基金项目“公共治理视角下城市学前流动儿童早期教育精准服务体系构建研究”(项目编号:18YJC880138)的阶段性成果。

通讯作者:赵景辉 ,tlzhaojinghui@163.com

(责任编辑 张付庆)