《医方类聚·消渴门》中治疗消渴病的用药规律研究

2020-05-15王逗逗赵进喜

王逗逗 赵进喜

《医方类聚》[1]系朝鲜金礼蒙等于公元1445年编篡的古典医籍,收载中国明代以前医籍一百五十余种加以汇编成书,为中国15世纪以前医方之大成。现存《医方类聚》全书载262卷,分92门,收方近6万首。其中卷124至卷126为消渴门,收载47种医籍,五百余首方剂。通过对《医方类聚·消渴门》中收录的方剂进行统计学研究,对现代中医学治疗消渴病具有重要的临床价值与启发意义。本文整理《医方类聚·消渴门》中收录的方剂,以数据挖掘形式,探讨其用药及组方规律。

1 资料与方法

1.1 资料来源

所收载的方剂数据选自《医方类聚》卷124至卷126消渴门篇章,共计514首,涉及药物270余味,方剂覆盖汤剂、丸剂、散剂、膏剂等。

1.2 纳入标准

《医方类聚·消渴门》中所有记载方剂;无方剂名称但有完整药物组成的方剂;方剂组成相同者仅录入一次。

1.3 排除标准

治疗方法为非药物疗法。最终共收集498首方剂,涉及药物279味。

1.4 数据预处理

采用Microsoft Excel 2010软件分别构建《医方类聚·消渴门》消渴病方剂数据库(方剂名称、药物组成)及相应药物属性数据库(药物名称、四气、五味)两个Excel文件,人工筛选数据项,逐一录入系统。其中对中药药物名称、四气、五味主要参考2015版《中华人民共和国药典》(一部)[2],并以《中药大辞典》[3]为辅助参考,进行数据标准化。药物类别(例如清热药、补虚药)及类别小类(例如清热药中的清热泻火药、清热燥湿药)划分则参考《中药学》[4]。

为了便于数据挖掘软件进行识别,需以上述两个Excel数据库为底版,分别以279味药物名称为横坐标,498首方剂名称为纵坐标,对每首方剂所涉及的每味药物,人工逐一将其替换为0、1形式数据库(以0表示该方剂中无此药物,1表示该方剂中涉及此药物),建立《医方类聚·消渴门》消渴病方剂数字数据库,并以药物9种四气、7种五味为横坐标,279味药物名称为纵坐标,以每味药物的应用频次做为数据,逐一录入与其相对应的四气与五味,建立药物属性数字数据库(药物类别划分为依据统计结果,人工划分而成)。

1.5 数据挖掘方法

1.5.1 频次、频率分析 应用IBM SPSS Statistics 24.0软件进行单味药物、药物四气及五味的频次、频率统计。具体方法为导入《医方类聚·消渴门》消渴病方剂数字数据库,在功能栏中选择“描述统计→频率”将药物依次注入变量中,点击“确定”,药物属性数字数据库处理原理相同。

1.5.2 关联规则分析及网络化分析 应用IBM SPSS Modeler 18.0软件对高频药物进行Apriori关联规则分析及网络化分析。具体方法,第一步:在软件工具栏中点击“源→Excel”,导入经过标准化的Excel《医方类聚·消渴门》消渴病方剂数字数据库。第二步:在工具栏中选择“字段选项→类型”,点击右键“连接”将其与上述数字数据库相连接,并点击进入“类型”,将“字段”一栏中唯一的方剂名称及所有药物名称所对应的“测量”一栏分别设置为“无类型”及“标记”、角色一栏分别设置为“无”及“任意”,并点击“读取值”,系统将自动在“值”栏目中显示为1.0/0.0(1.0代表方剂中存在该药物,0.0代表方剂中不存在该药物),点击“确定”。第三步:在工具栏中选择“字段选项→过滤器”,以右键将其与第二步中“类型”一栏相连接,点击进入“过滤器”,将“方剂名称”设置为不参与建模,即过滤器一栏会出现红色“×”覆盖在箭头上,点击“确定”。第四步:关联规则分析,在工具栏中选择“建模→Apriori”,并与“过滤器”相连接,点击进入“Apriori”,在其“模型”栏中设置最低条件支持度5%,最小规则置信度为30%,并于“专家”栏中选择“简单”模式,点击“运行”进行关联规则分析。第五步:网络化分析,在工具栏中选择“图形→网络”,并与“类型”相连接,点击进入“网络”,选择“仅显示true值标志”,点击字段框右侧“▼”符号进行药物纳入,点击“运行”对数据执行网络化分析,显示出不同药物间的网络联系图。

具体系统布局图参考图1。

2 结果

2.1 药物频率分析

《医方类聚·消渴门》中涉及药物279味,总药物用药频次2995次,每首方剂平均用药6.01味。对其中用药频次前30位(高频药物)的单味药物进行频次、频率分析,结果见表1。

表1显示,前30位高频药物的用药频次为1726次,占总药物用药频次的57.63%。其中用药频次大于100次以上药物共4味,依次为天花粉(148次)、麦冬(145次)、黄连(131次)、人参(113次),占比17.93%,其余用药频次大于60次以上(含60次)药物包括炙甘草、茯苓、知母、黄芪、生地黄、生姜。

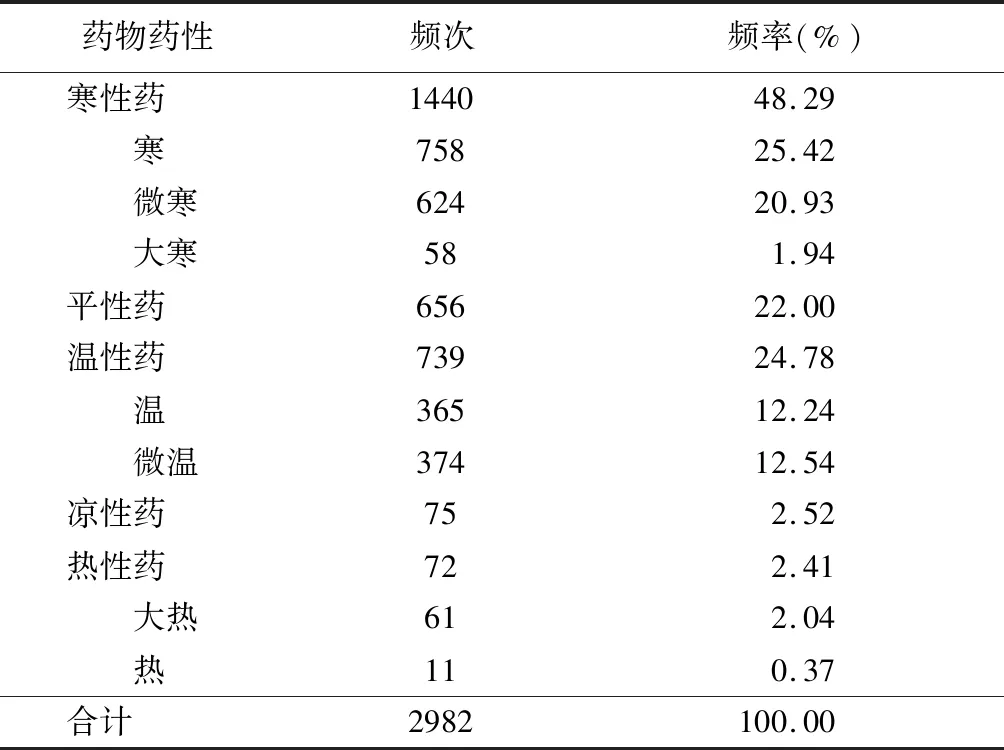

2.2 药物四气分析

对《医方类聚·消渴门》中所有药物进行四气统计,将其中的寒、温、热进一步划分为寒、微寒、大寒、温、微温、热、大热,结合凉性及平性共计9种,观察药物寒温构成。结果见表2。据表2显示,药物四气以寒性最多(48.29%),其余依次为温性(24.78%)、平性(22.00%)、凉性(2.52%)、热性(2.41%)。若仅以寒热区分,寒凉药、平性药、温热药所占比例分别为50.81%、22.00%、27.19%。可见《医方类聚·消渴门》中治疗消渴病时用药以寒性为主,温性、平性次之,兼用凉性,热性最少。

2.3 药物五味分析

对《医方类聚·消渴门》中所有药物进行五味统计,将淡味和涩味纳入,共计7种,观察其五味比重。结果见表3。据表3显示,药物五味以甘味最多(41.19%),其余依次为苦味(23.64%)、辛味(14.94%)、酸味(8.02%)、淡味(5.81%)、咸味(4.13%)、涩味(2.27%)。可见《医方类聚·消渴门》中治疗消渴病时用药以甘味为主,苦味、辛味次之,涩味最少。

图1 《医方类聚·消渴门》研究中Modeler 18.0 软件系统布局图

表1 《医方类聚·消渴门》中高频药物的用药频次、频率分析(前30位)

注:表1中频率为单味药物用药频次占总药物(279味)用药频次百分比。

表2 《医方类聚·消渴门》中所有药物的四气分析

表3 《医方类聚·消渴门》所有药物的五味分析

注:表3统计中苦味包括苦、微苦,甘味包括甘、微甘。

2.4 高频药物类别分析

根据上述《中药学》教材对《医方类聚·消渴门》中的高频药物(表1)以功效类别分类,共10大类,17小类。结果见表4。据表4显示,高频药物以清热药和补虚药为主,均为9味,应用频次分别为627次与602次,两者共占高频药物总频数的71.21%。其余依次为利水渗湿药(4味)、解表药(2味)、剩余的均为1味。清热药中划分4小类,分别为清热泻火药、清热燥湿药、清热凉血药和清虚热药;补虚药亦有4小类,分别是补气药、补血药、补阳药和补阴药。

2.5 网络化分析及关联规则分析结果

通过网络化分析及Apriori关联规则分析可对高频两味药物间的联系程度进行较为直观的定性与定量分析。结果见图2及表5。据图表显示,麦冬、天花粉、人参、黄连、炙甘草、黄芪、知母等具有养阴、清热、益气功效的药物联系较为紧密。按照最小置信度30%以上对高频两味药物进行筛选,得到规则组合12项,即12对药对。支持度从高到低依次为麦冬→天花粉(15.66%)、黄连→天花粉(13.25%)、人参→麦冬(11.85%)、黄连→麦冬(10.24%)、人参→茯苓(9.44%)、炙甘草→麦冬(9.04%)、麦冬→知母(9.24%)、麦冬→黄芪(8.84%)、天花粉→知母(9.04%)、炙甘草→天花粉(8.03%)、人参→黄芪(8.03%)、炙甘草→人参(7.63%)。

表4 《医方类聚·消渴门》高频药物类别分析表(前30位)

图2 《医方类聚·消渴门》高频药物关联网络图

表5 《医方类聚·消渴门》高频两味药物关联统计表(置信度>30%)

注:表5仅显示最小规则置信度大于30%的强关联组合。

3 讨论

消渴病是以多饮、多食、多尿或尿有甜味、乏力或体重减轻为典型表现的病证。其发病与体质因素以及饮食肥甘、情志失调、劳倦等多项因素相关。现代医学的“糖尿病”一词,基本上与中医学“消渴病”相当。而中医学广义的“消渴”,则应包括现代医学的糖尿病、甲状腺功能亢进、尿崩症等[5],这些疾病也是临床常见多发病,因此研究消渴门全篇方剂对这些疾病的临床治疗亦有重要的价值。

在《医方类聚·消渴门》所收录的医著中,多重视“热”在消渴病发生发展中的作用,强调清热与补益治法的应用。唐代孙思邈《千金方》曰“内有热者,则喜渴,除热则止渴,兼虚者,须除热补虚,则瘥矣”,指出内热伤津为口渴症状之因,对口渴兼有虚证表现者,应在清热治法的基础上采用补益治法。刘完素《三消论》曰“凡见消渴,便用热药,误人多矣”“燥热毒药助其强阳,以伐衰阴”,是“实实虚虚之罪也”,他在消渴病治疗中反对乱投燥热之剂,并将“补肾水阴寒之虚,泻心火阳热之实,除胃肠燥热之甚,济身津液之衰”作为消渴病的治疗原则。所载方中用药多偏寒凉,如三黄丸、猪肚丸等。张从正《儒门事亲》曰“入火之物,无物不消”,强调“消之证不同,归之火则一也”主张消渴病病因病机乃火热所为。在治疗上推崇刘完素“神芎丸”,认为其“以黄芩味苦入心,牵牛、大黄驱火气而下……故治消渴,最为得体”。实际上,基于《黄帝内经》“壮火食气”的思想,热不但能伤阴,而且还能耗气,所以消渴病经常表现为气阴两虚,实际上是热伤气阴的结果[5]。因此,在消渴病的临床治疗中尤为重视清热与补益治法,在药物的应用中亦有所侧重。

在《医方类聚·消渴门》所收录的方剂中,天花粉、麦冬、黄连、人参、炙甘草、茯苓、知母、黄芪、生地黄等用药频次位居前列,药性多以寒、凉,药味多以甘、苦为主。寒凉药物具有减轻或消除热性病证的功效,甘味药具有能补、能和之功,即补益、和中、调和药性的作用,苦味药能泄,具有清热泻火,清泄热邪作用,体现了热证与虚证在消渴病发生发展过程中存在的普遍性。在对用药频次前30位药物(高频药物)统计中显示,清热药与补虚药占比最高,分别占36.33%与34.88%。清热药以清热泻火药为主(18.13%),其次为清热燥湿药(12.22%)、清热凉血药(3.65%)、清虚热药(2.32%)。补虚药以补气药为主(19.41%),其次为补阴药(8.40%)、补血药(3.88%)、补阳药(3.19%)。提示火热邪气与机体气虚、阴虚在消渴病病机中的重要性,体现出消渴病治疗强调清热、益气、养阴,这与现代所认识的消渴病“热伤气阴”病机,强调以“清热、益气、养阴”为基本治法的治疗思路相匹配。

从高频药物关联网络图和Apriori规则组合结果所显示出的高频两味药物关联中发现,麦冬、天花粉、人参、黄连、炙甘草、知母、黄芪、茯苓等药物间具有较强的关联性。同时也为《医方类聚·消渴门》中多首方剂的主要组成部分,如《千金方》枸杞汤中天花粉、黄连、炙甘草,猪肚丸中天花粉、黄连、麦冬、知母,《圣济总录·消渴》栝楼根丸中天花粉、黄连、知母、麦冬,《太平圣惠方》黄芪散中黄芪、人参、麦冬、知母、天花粉、黄连、茯苓、炙甘草等。其中天花粉具有清热泻火、生津止渴、消肿排脓之功,《神农本草经》谓其“主消渴,身热,烦满大热,补虚……”;麦冬具有养阴生津、润肺清心之功,《本草经拾遗》谓其“止烦热,消渴……”;黄连具有清热燥湿、泻火解毒之功,《本草正义》谓其“大苦大寒……能泄降一切有余之湿火……,而心、脾、肝、肾之热,胆、胃、大小肠之火,无不治之……”;人参具有大补元气、补益脾肺、生津之功,《名医别录》谓其“止消渴……”。这与现代药理研究证实的天花粉所含天花粉凝集素、麦冬所含麦冬多糖、黄连所含黄连素、人参所含人参皂苷等成份具有调节糖代谢的作用相符。此外,在高频药物统计中,以天花粉、人参、黄连、葛根、五味子、地骨皮、菟丝子、桑白皮等为代表的药物存在以单味药成方的形式,亦提示出这些药物对消渴病的治疗具有特殊重要的地位,为消渴病的临床治疗提供了思路。

《医方类聚·消渴门》中治疗消渴病方药,多以清热泻火药、补气药、补阴药为主,药性多偏寒凉,药味以甘苦居多。以清热、益气、养阴为治疗的主导思路,其中尤其重视清热,体现了古人对消渴病热伤气阴病机的重视。

本研究将数据挖掘技术与中医药文献研究相结合,从局部到整体(单味药、药对、方剂)分析出了古人在消渴病治疗中的常用药物及组方规律。并在研究对象的选取上具有一定的新异性,通过对中国知网、万方、维普数据库以主题词“医方类聚”进行检索,所获文献甚少,反映出了目前医家对《医方类聚》关注尚少。因本研究所需人工录入的数据量较大,难免存在对数据的人为处理失误之处,从而造成与实际结果的细微偏差。此外,本研究中应用了较多的关联规则分析,此种方法所得到的数据结果其实际意义尚需中医理论的指导。对药物组合的解释,都是研究者对规则的主观评价过程,尚需后续大量的临床及实验研究的支持[6]。在今后的研究中将联合应用更多种类的数据挖掘方法,例如聚类分析、因子分析、logistic回归等,探寻病、证、症及药之间的显著与潜在联系,从而达到取长补短的效果[7],以期能够更深刻地反映古人治疗消渴病的临床用药及组方配伍规律。