改进经括约肌间瘘管结扎术治疗复杂性肛瘘的近期疗效及对肛门功能的影响

2020-03-12许洪明雷晓梅胡敏

许洪明 雷晓梅 胡敏

复杂性肛瘘是肛肠外科常见疑难病之一,目前临床治疗仍以手术为主[1]。切开挂线手术治愈率低,愈合时间长,复发率高,易导致肛门括约肌功能损伤及漏气漏液[2]。如何在提高复杂性肛瘘治愈率和保护肛门功能两方面实现最佳获益是关注的热点。经括约肌间瘘管结扎(LIFT)术经正常解剖间隙入路,在不损伤内外括约肌同时减轻或避免术后肛门自控功能下降,操作相对简单,术后恢复快,且对二次手术基本无影响[3]。有研究表明,常规LIFT术总体治愈率较低,多数不足80%,波动较为明显,且复发率较高[4]。我们根据自身临床实践经验对LIFT术进行改进,前期预实验证实在提高一期愈合率和预防术后并发症发生方面显现出一定优势。本研究旨在探讨常规和改进LIFT术对复杂性肛瘘病人近期疗效及肛门功能的影响。

对象与方法

一对象

我院2016年2月~2018年2月收治复杂性肛瘘病人94例,以随机数字表法分为对照组和改进组,每组各47例。对照组男性32例,女性15例,平均年龄(38.07±9.53)岁,平均瘘管长度(4.67±1.31)cm,平均病程(4.19±0.78)个月。Parks分型Ⅱ型37例,Ⅲ型9例,Ⅳ型1例;根据肛瘘类型划分,高位经括约肌瘘 35例,括约肌上瘘1例,女性前侧肛瘘 8例;马蹄形肛瘘3例,其中合并肛周脓肿手术史6例,占总数12.76%。改进组男性35例,女性12例,平均年龄(38.41±9.58)岁,平均瘘管长度(4.74±1.34)cm,平均病程(4.27±0.82)个月。Parks分型Ⅲ型39例,Ⅲ型7例,Ⅳ型1例;根据肛瘘类型划分,高位经括约肌瘘38例,括约肌上瘘1例,女性前侧肛瘘 6例;马蹄形肛瘘2例,其中合并肛周脓肿手术史7例,占总数14.89%。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

纳入标准:(1)经直肠指诊、直肠腔内超声及MRI确诊复杂性肛瘘[5];(2)病程>3个月;(3)瘘管长度≥3 cm;(4)无肛瘘手术史;(5)年龄18~65岁(6)方案经伦理委员会批准,且病人及家属知情同意。

排除标准:外伤、异物及感染所致肛瘘;合并其他肛周疾病;肛门直肠恶性肿瘤;溃疡性结肠炎;严重皮肤疾病难以控制;重要脏器功能不全;血液系统疾病;免疫系统疾病;临床资料不全。

二、方法

1.对照组:采用常规 LIFT术治疗。腰硬联合麻醉下摆放俯卧折刀位,以过氧化氢溶液和探针作为辅助手段寻找瘘管内口;对于马蹄形肛瘘探针难以探入者则根据影像学提示或触摸确认主管直接切开;明确括约肌间沟位置后于此处作长1.5~2.0 cm弧形切口,并在内外括约肌间分离出肌间瘘管,以直角钳挑起括约肌间瘘管,常规完成内外括约肌端瘘管结扎;对于残余瘘管,采用刮匙充分搔刮管道,外口敞开引流;再以4-0可吸收缝线缝合肌间,以3-0可吸收缝线缝合肛缘皮肤及皮下弧形切口。

2.改进组:采用改进LIFT术治疗。麻醉方法、内口确定方法同改进组;采用3-0可吸收缝线紧贴肛门内括约肌外侧行荷包缝合结扎内括约肌端瘘管,结扎围绕瘘管;自外口注入过氧化氢溶液以确认瘘管是否结扎完全,判定标准为内口无液体溢出;再以3-0可吸收缝线紧贴肛门外括约肌内侧荷包缝合结扎外括约肌端瘘管,并在两结扎线间切断瘘管,再次注入过氧化氢溶液,同样方法确认瘘管近外括约肌端是否完全结扎;残余瘘管采用隧道法挖至外括约肌缘,外口敞开引流,再以4-0可吸收缝线缝合肌间,以3-0可吸收缝线缝合肛缘皮肤及皮下弧形切口。术后48小时内控制排便,常规给予抗生素预防应用2~3天,每天便后以0.5%碘伏清洁创面换药,同时外口放置凡士林纱条进行引流。

3.观察指标[5]:(1)手术相关临床指标包括手术时间、术中出血量、术后创面愈合时间、术后疼痛持续时间及术后住院时间;(2)近期疗效评价指标包括一期治愈、二期治愈、局部失败、部分失败及完全失败;其中局部失败指括约肌间切口裂开或感染,但未与肛管内相通;部分失败指括约肌间切口与肛管内相连通或括约肌间瘘形成;而完全失败则指肛瘘外口持续存在且分泌物溢出,或瘘管复发引起外口重新出现气体或分泌物溢出;(3)术后疼痛程度评价采用VAS法,分值越高则疼痛越严重;(4)肛门失禁程度评价采用 Wexner量表,分值越低提示失禁程度越轻;(5)直肠肛门压力指标包括肛管静息压和肛管最大收缩压,检测仪器采用珠海永华C120型全自动肛肠测压仪;(6)肌间切口裂开感染和括约肌间瘘管判定依据Clavien-Dindo标准[5]。全部病人均随访3个月以上,采用门诊、电话或住院病历查阅方式完成随访。

三、 统计学处理

结 果

1.两组手术相关临床指标水平比较见表1。结果显示,两组手术相关临床指标水平比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

2.两组近期疗效比较见表2。结果表明,改进组近期疗效优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

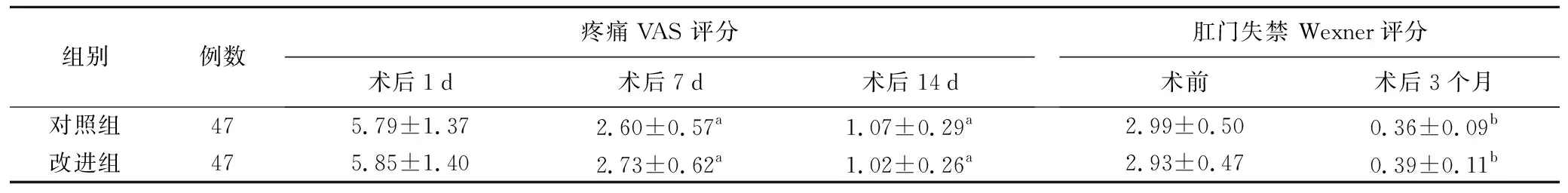

3.两组术后疼痛VAS评分和手术前后肛门失禁 Wexner 评分比较见表3。结果表明,两组术后疼痛VAS评分和术后肛门失禁 Wexner评分比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

4.两组手术前后肛门直肠压力水平比较见表4。结果表明,两组手术前后肛门直肠压力水平比较差异均无统计学意义(P>0.05)。

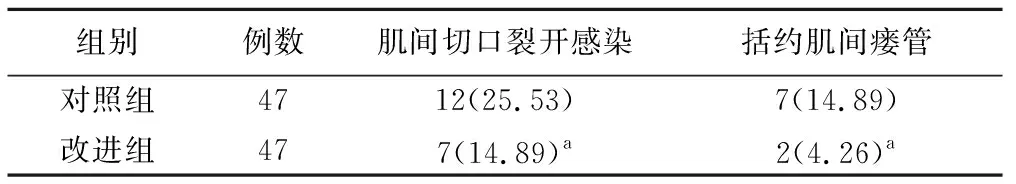

5.两组术后并发症发生率比较见表5。结果表明,改进组肌间切口裂开感染和括约肌间瘘管发生率均低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。

表1 两组手术相关临床指标水平比较

表2 两组近期疗效比较(例,%)

注:与对照组比较,aP<0.05

表3 两组术后疼痛VAS评分和手术前后肛门失禁Wexner评分比较(分)

与术后1 d比较,aP<0.05;与术前比较,bP<0.05

表4 两组手术前后肛门直肠压力水平比较

表5 两组围手术期并发症发生率比较[例(%)]

注:与对照组比较,aP<0.05

讨 论

肛瘘是指因感染导致无法自行愈合肛周病理性管道,主要临床特征为反复间歇性破溃流脓、疼痛及瘙痒等,一般采用手术治疗。复杂性肛瘘因病灶较深,范围较大,手术难度增加[6]。临床认为,复杂性肛瘘手术治疗的关键在于准确确定内口位置、有效清除瘘管、合理处置括约肌及保持引流通畅[7]。

以往对于复杂性肛瘘多采用切开挂线术治疗,但往往造成肛门括约肌医源性损伤,无法保护肛门正常功能和解剖结构,术后复发风险高,病人接受度和满意度均较低[8]。寻找一种操作简便、疼痛轻微、可保留括约肌解剖结构完整性及正常控便功能新型手术方式越来越受到关注。LIFT术与传统术式比较,其能够准确定位肛瘘内口和瘘管位置,有效结扎离断瘘管,医源性创伤程度明显降低[9],但该术式亦存在一定问题[10]:(1)粪便易污染齿线处内口,并由此导致内口及残存瘘管感染,瘘管残端缝扎线感染后脱落,已缝合切口裂开并可进一步形成括约肌间肛瘘;(2)对于外口至括约肌间沟段瘘管术中仅简单刮匙搔刮,无法完全破坏瘘管壁组织,易因坏死组织遗留和周围感染加重而出现肛瘘复发失败。针对以上问题我们根据临床实践经验对 LIFT术进行改进,与常规LIFT术式相比在提高治疗效果及预防术后并发症发生方面显现出优势。

有研究显示,复杂性肛瘘术后复发可能与以下因素有关:(1)外括约肌侧瘘管结扎欠完全, 无法彻底封闭相关瘘管间隙;(2)外括约肌外缘残余瘘管继发感染;对于肥胖病人因瘘管道识别难度较大,较多细小或深处瘘管未发现;而随着瘘管长度增加、LIFT手术治愈率呈明显下降趋势,并显著增加复发风险[11]。以往LIFT术中采用刮匙搔刮引流处理残余瘘管,但无法彻底清除已存在上皮化组织,亦难以保持残余瘘管引流通畅,最终瘘管不愈合比例居高不下,尤其对于瘘管过长及肥胖病人,单纯搔刮无法达到彻底封闭瘘管间隙、清除残余瘘管的目的[12-13]。我们针对外括约肌侧瘘管间隙封闭问题采用瘘管荷包缝扎法,能够有效完成结扎瘘管一次性结扎,封闭瘘管穿过外括约肌间隙,进而间接修补外括约肌缺损;通过隧道法挖除瘘管对外口至括约肌间残余瘘管进行处理,形成远端创面呈放射状、且口径大底面小, 有助于清除远端瘘管,提高引流通畅度,对于改善创面愈合效果具有重要意义。本研究结果表明,改进组近期疗效显著优于对照组,提示改进LIFT术用于复杂性肛瘘病人治疗在促进一期愈合、降低复发风险方面具有优势。

有研究显示,复杂性肛瘘病人术后肌间切口裂开感染和括约肌间瘘管形成主要与合并肛周感染、引流不畅、括约肌间沟残留坏死感染组织、医源性创伤、瘘管结扎不全及残端坏死等密切相关[14]。LIFT术中切口位于肛缘内侧,长度短且深入,极易引起局部积血或积液;同时LIFT术中确定经括约肌间瘘管并保证完全结扎难度较大,亦是造成复发主要原因[15];常规 LIFT术中术采用可吸收线结扎,但因肌间瘘管粗细及瘘管纤维化程度不一,单纯结扎往往难以完全扎紧瘘管, 部分出现结扎线撕裂或脱落,严重影响手术效果;此外对于结扎失败病人如多次反复结扎还易损伤括约肌,增加残留线结异物导致肌间切口感染裂开[16]。本研究采用改进LIFT术通过瘘管荷包缝扎法对瘘管进行结扎,有效避免结扎线撕裂、结扎不完全或脱落导致并发症,从而减少肌间切口感染裂开几率。本研究结果中,改进组肌间切口裂开感染和括约肌间瘘管发生率均低于对照组,进一步证实以上观点。同时两组手术相关临床指标水平比较差异均无统计学意义;两组术后疼痛VAS评分、术后肛门失禁 Wexner 评分及手术前后肛门直肠压力水平组间比较差异均无统计学意义,表明复杂性肛瘘病人采用改进LIFT术治疗较常规LIFT术其他方面效果接近,并未对肛门直肠压力产生不良影响。

改进LIFT术治疗复杂性肛瘘可提高总体疗效,促进病变愈合,降低术后并发症发生风险,且未影响肛门功能。本研究纳入样本量少,随访时间短,为单中心研究。所得结论还有待更大规模前瞻性研究证实。