浅析湖南金矿地质特征及其控矿因素

2020-03-11

(茂名市自然资源局(不动产登记中心) 广东 茂名 525000)

引言

湖南是我国生产黄金历史悠久、产量大的一个省,在区域上可划分为4个成矿矿化集中区:湘西南矿化集中区、湘西北矿化集中区、湘中凹陷矿化集中区、湘东北矿化集中区。湘西北位于扬子准地台,而湘东南为挤压褶皱带,花岗岩浆作用明显,其过渡区为宽阔的湘中凹陷区。前人通过对湖南前寒武系金矿床的研究,认为金矿床主要为石英脉型和破碎带蚀变岩型两个种类,还有少量的斑岩型(刘升友,2013)。从区域总体分布规律看,由西往东,金矿类型由石英脉型→破碎蚀变岩型→伴生金型,受地层-构造联合控制(邹天平,2013)。前人对湖南金矿的研究做了大量的工作,但重点在研究成矿作用、成矿物质来源、矿床形成时代、成因等,本文侧重探讨湖南金矿的地质特征,并分析了地层、构造、岩浆岩等对金矿的控制作用,对湖南下一步找矿具有重大意义。

一、地质构造背景

湖南省位于扬子地台与华南褶皱带的接壤处,地质构造背景具有明显的过渡性。湘西北位于扬子准地台,而湘东南为挤压褶皱带,花岗岩浆作用明显,其过渡区为宽阔的湘中凹陷区(周顺菊,2009)。

湖南地区至少经历了地槽、地台以及活化构造三个大地构造发展阶段。在地槽演化阶段(Pt1-Pt2),区域内沉积了一套厚度极大、岩性为陆源浅海相的碎屑岩,形成了区内的泥质碎屑岩含金建造,是为其后形成金锑钨矿床的矿源层。雪峰运动(0.8Ga)导致区内地层普遍发生褶皱、断裂和区域变质;在地台阶段(Z-T2),雪峰地穹缓慢上隆并长期遭受风化剥蚀,致使矿区内少有地槽构造层分布;活化构造阶段(T3-Q)雪峰地穹再度隆起,各块断运动加剧,形成明显的地貌反差,于矿区内堆积了一套巨厚状红色砂砾岩建造;伴随上述构造演化,矿区内岩浆活动微弱(陈爱清,2012)。

(一)地层

湖南区域地层历经元古界到第四系,但与金矿密切相关的地层为前寒武系,主要由元古界冷家溪群和板溪群地层组成,其岩系具有厚度大、浅变质或未变质的特点,通常认为它的时限为600~1400Ma,并夹海底中基性火山喷发的细碧角斑岩和火山凝灰岩,是湖南金矿床(点)的矿源层。

湖南地区出露最老地层为中元古界冷家溪群,主要由一套细粉砂、粘土质含火山碎屑物质的浊积岩沉积岩石组成,厚8000~13000m。其上层覆盖的地层为板溪群,主要由一套区域浅变质的陆缘碎屑-火山岩、火山碎屑岩系组成,厚3~4km,最厚可达7~8km,与下伏的中元古界冷家溪群为不整合接触关系。(刘升友,2013)。

(二)构造

湖南区域构造发育,具强烈的多旋回性,构造活动由早到晚经历了武陵、加里东、海西、印支、燕山、喜山等期次,从而形成了断裂、褶皱及岩浆侵入具有多期次的特征,多期次构造活动相互交织、叠加、改造,形成了复杂的地质构造环境。

雪峰弧形隆起带的南部为湘中凹陷,西北为沅麻盆地,北部为洞庭凹陷,中部益阳-长沙一带为洞庭凹陷所隔,向东从岳阳一带延伸到江西省境内。

(三)岩浆岩

湖南区域内花岗岩浆作用明显,从武陵期到燕山期岩浆活动持续且有逐步增强的趋势。区域范围内出露的岩基大小不一,从大面积花岗岩岩基到超小型次火山岩浆侵入均有出露,岩性主要包括酸性-超酸性壳源型(重熔型)和中酸性壳幔混源型(同熔型)两个成因系列。燕山期岩浆活动最为强烈,影响范围也最广泛,对前期形成的构造进行了叠加、改造,导致前期槽-台演化历史基本结束,从而进入一个崭新的阶段(周顺菊,2009)。

湖南雪峰弧形构造带中岩浆岩在东段较为发育,中段有所减弱,西南段基本未见有火成岩体出露。东段岩浆岩活动主要发生在燕山期,其次为雪峰期以及加里东期的酸性-中酸性岩,岩体产状主要为岩基、岩株和岩脉。中段较大岩体主要为大神山、桃江、岩坝桥和沧水铺岩体,集中分布在安化以南及益阳、桃江一带,岩性主要为酸性花岗岩、花岗闪长岩。而在沅陵沃溪一带未见有岩体出现。

二、金矿地质特征

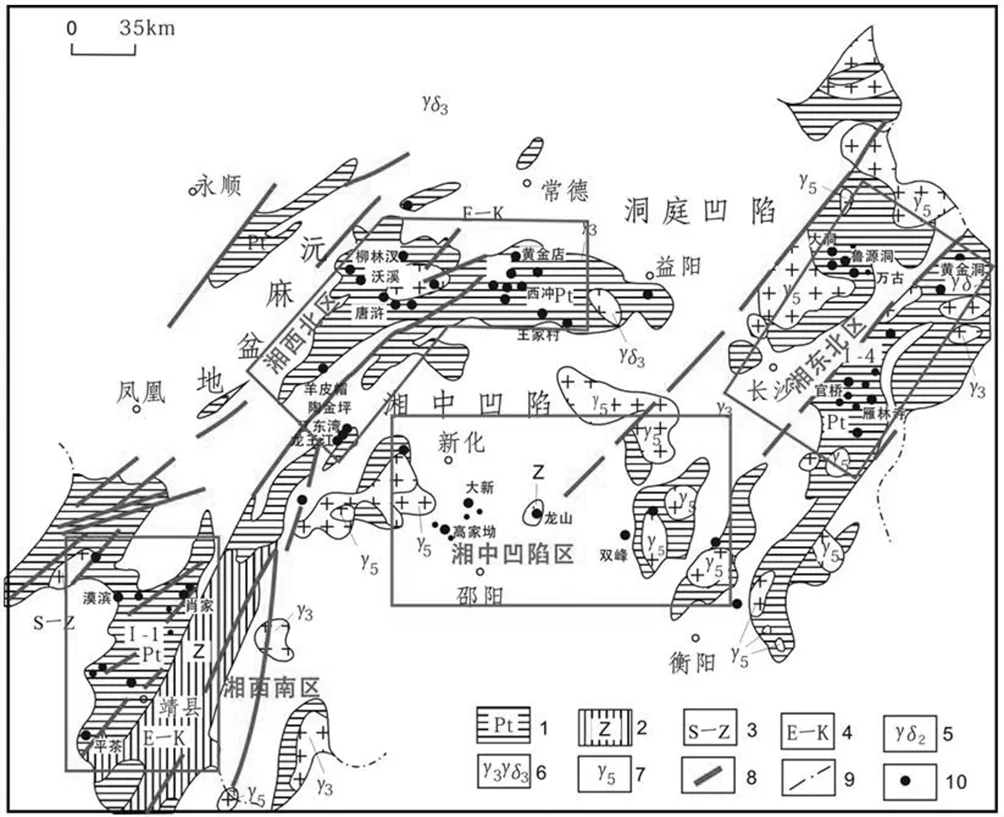

湖南金矿主要分布于雪峰弧形构造隆起的金成矿带中,该金成矿带中分布的矿床在局部区域具有成群聚集的分布特征,在区域上形成了4个成矿矿化集中区:湘西南区、湘西北区、湘中凹陷区、湘东北区(如图1所示)。

图1 湖南雪峰弧形构造隆带及金矿矿矿化集中区分布图

1-元古界冷家溪群、板溪群 2-震旦系 3-震旦系至志留系 4-白垩系至第三系 5-雪峰期花岗岩 6-加里东期花岗岩或花岗闪长岩 7-印支-燕山期花岗岩 8-断裂 9-省界 10-矿床位置

湖南区域金矿显示出明显的层控性,金矿化主要受前寒武系地层制约,如元古界板溪群与冷家溪群浅变质岩系、震旦系江口组砂质板岩中。综合分析雪峰弧形构造隆起带岩浆岩分布情况与金矿床的赋存位置,可以看出大部分金矿床位置与岩浆岩体距离较大,与岩浆岩作用关系不明显;不过也存在部分金矿床集中出现,这些矿床成矿作用与构造方向一致的中酸性长英质脉岩具有一定的时空关系。对于湘中凹陷区金矿,东西向构造-岩浆岩带金矿分布与岩浆岩关系较为密切,距离较近,大部分位于岩浆岩外接触带或隐伏岩体上方(刘升友,2013)。总体来说,由SE向NW方向,岩浆活动与金成矿作用逐渐减弱;湘中西部地区的深大断裂构造及地层层位与控矿作用非常明显,对金富集成矿具有重要影响。

(一)湘西南矿化集中区

湘西南矿化集中区位于雪峰弧形构造隆起区,即新华夏构造体系第三隆起带。元古界板溪群及震旦系江口组为区内出露主要地层,少量白垩系至第三系出露,该矿化集中区绝大部分金矿床分布在元古界冷家溪群、板溪群变质岩系中,其他地层极少分布有金矿,层控作用明显。构造主要为北北东向的雪峰山褶皱带,元古界冷家溪群、板溪群变质岩系中发育的断层构造作为湘西南矿化集中区主要控矿构造。

区域内岩浆活动不发育,仅在该矿化集中区西北处溆浦一带出露花岗闪长岩体,与岩体接触带处分布着金矿床(点),并发育着北东向断层,为金成矿作用提供了良好的环境;广泛出露的元古界板溪群浅变质板岩中有少量基性岩脉出露。

湘西南矿化集中区金矿床类型主要有两种:石英脉型、蚀变岩型,其形成主要受岩浆岩、岩性及构造因素控制。经统计,湘西南矿化集中区金矿绝大部分(90%以上)产于板溪群中,其中包括漠滨、白岩坳、淘金冲、阳湾团、平茶、肖家等两百余个石英脉型金矿床(点)(邹天平等,2013;唐卫国,2009)。

(二)湘西北矿化集中区

湘西北矿化集中区位于雪峰弧形构造韧性剪切带的中段,基本由北东向褶皱带及断层构成。出露主要地层为元古界冷家溪群、板溪群,该矿化集中区几乎全部金矿床产出于元古界冷家溪群、板溪群变质岩系中,层控作用明显。湘西北矿化集中区构造主要为北东向断层,多期次逆冲-推覆构造相互叠加改造,对区内金矿床的空间分布具有重要影响(邓国幸,2010)。

区域内岩浆活动较弱,但金矿床的产出位置与岩浆岩在空间距离较近,处于两者的接触带上,岩浆活动与金成矿作用关系密切,岩浆岩主要以岩珠形式产出。

(三)湘中凹陷矿化集中区

湘中凹陷矿化集中区内构造活动较为发育,具多期次特点,经历了雪峰、印支、燕山等构造活动,形成了特殊的构造格局:以龙山穹窿为主体,并伴随NE、NNE、NW、NWW等不同方向断裂。其中以NWW向断裂最为发育,规模大,形成时间也早,作为区域内的主要控矿断裂构造(李安辉,2019;李惠纯,2016)。

区域内出露的岩体主要为印支-燕山期花岗岩,与岩体接触带处的前寒武系浅变质岩中分布着金矿床(点),与成矿作用较为明显。赋矿地层主要为元古界冷家溪群、板溪群及震旦系江口组的浅变质碎屑岩、含砾砂质板岩,如新邵县大新金矿、龙山金矿等;也有部分呈似层状赋存于二叠系的栖霞组、当冲组硅化质砾岩,如康家湾铅锌金矿(林清茶,2014;曹琼,2014;董富权,2014;娄亚利,2013;唐朝晖,2012)。

(四)湘东北矿化集中区

湘东北矿化集中区位于扬子准地台南缘、江南地轴中部,扬子陆块与华夏陆块碰撞带上。出露主要地层为元古界冷家溪群、板溪群,该矿化集中区几乎全部金矿床产出于元古界冷家溪群、板溪群变质岩系中,层控作用非常明显(骆珊,2014;李太兵,2012;彭泽华,2012;黄强太,2010;许跃初,2010)。

区内金矿床(点)呈“东西成带南北成行”的规律,分布十分广泛,其中包括浏阳斗华岭金矿、曲溪金矿、醴陵市正冲金矿、黄金洞金矿、肖家山金矿、袁家山金钨矿、万古金矿等。区域内岩浆活动较为发育,出露的岩体主要为印支-燕山期花岗岩,还有少量的雪峰期花岗岩和加里东期花岗岩或花岗闪长岩,主要以岩珠形式产出,金矿床的产出空间与岩浆岩距离普遍较远,岩浆活动与金成矿作用无直接关系。

金矿以石英脉型为主,其次为石英脉和破碎板岩混合型、构造角砾岩型、蚀变破碎板岩型破碎型。

三、控矿因素

湖南区内金矿床的形成受岩性、构造、岩浆岩三大因素控制,其中以岩性和构造为主。

(一)岩性与金矿化

湖南金矿化主要与新元古界板溪群、中元古界冷家溪群、震旦系江口组浅变质碎屑岩有关。脉金矿床绝大部分产于板溪群五强溪组、马底驿组和震旦系江口组中,其中区内的板溪群、冷家溪群是金矿化非常重要的源岩。岩性与金矿化主要表现形式如下三个方面:

①在空间上,石英脉型金矿床与蚀变岩型金矿床几乎都产于五强溪组、马底驿组、江口组的浅变质碎屑岩。

②金的背景值高。经前人研究,区内赋金地层的金背景值比地壳金平均值与湖南岩石金平均值都明显要高,说明金的高背景值地层很可能为该地区金矿化提供了重要的物质来源。

③金易于活化富集,区内新元古界板溪群、中元古界冷家溪群、震旦系江口组浅变质碎屑岩中裂隙发育,岩石渗透性好,有利于金在变质热液作用下活化迁移,最终在构造应力作用下富集成矿。

(二)构造与金矿化

湖南地区具有特殊的构造环境,这与金元素的富集密不可分。区内金矿床均产于含金地层的断裂破碎带、断层、裂隙等构造有利部位,两者关系极为密切。构造对区内金矿化具有极其重要的作用,构造既是含矿热液运移的通道,又是容矿的空间场所。构造控矿有以下基本形式:

①断裂破碎带控矿,它是区内重要的控矿形式,形成石英脉型和蚀变岩型金矿,矿体严格受断裂破碎带控制,成矿规模一般较大,如铲子坪金矿床。

②层间破碎带控矿,这是区内最常见的控矿形式,属断裂破碎带的一种特殊形式,常形成石英脉型金矿床(漆炜博,2019;王振兴,2019)。矿体赋存于岩层层间剥离空间、背斜翼部(如湘西金矿)或转折端(如阳湾团金矿)。层间剥离空间为矿液运移、沉淀、富集提供了有利条件,背斜顶部岩层对成矿起屏蔽作用。

③裂隙控矿,这是断裂破碎带控矿的另一种形式,常沿破碎带旁侧的裂隙产出。矿体沿走向和倾向延伸不大,规模一般较小,在几组裂隙交叉部位品位较富,如湘西金矿矿层间矿脉旁侧的网状矿体。

(三)岩浆岩与金矿化

湖南金矿化部分产于远离岩浆岩体的区域变质岩中,为远离岩浆的变质热液矿床。有关本区金矿床成因已取得共识,即含金变质热液在构造动力的作用下,运移到破碎带、断层、裂隙等低压有利成矿部位,产生充填、交代作用,使含金热液中的成矿物质沉淀析出而形成金矿床,并经历了后期构造运动的改造,最终形成湖南金矿床的现今格架。含金地层变质热液叠加后期的岩浆热液对湖南金矿化发挥着至关重要的作用(常亮,2019;吕书君,2019;陈明辉,2018;高顺,2017;鞠培姣,2016)。

四、结语

湖南以其独特的地质背景、构造-岩浆发展演化过程、大量的矿产资源,已然成为国内地质学界研究的重点。湖南金矿按其成矿地质特点和控矿因素可划分为石英脉型和破碎带蚀变型两个主要类型,矿床均产于深大断裂和区域性大断裂的附近及其中新元古界冷家溪群、板溪群和震旦系浅变质岩系组成的变质基底。按大地构造单元和金矿床的空间分布,湖南金矿主要分布在雪峰弧形隆起构造带,既是大型韧性剪切带,又是大型金矿成矿带,它集中了湖南大多数石英脉型、破碎带蚀变岩型金矿。本文对湖南金矿床的地质特征进行综述,并简要概括了地层、构造、岩浆岩等对金矿的控制作用,这对我们在湖南地区进行下一步找矿具有一定的参考价值。