《三朝北盟会编》四库覆校底本考辨

2020-01-25邱靖嘉

邱靖嘉

摘要:上海图书馆藏有一部《三朝北盟会编》清抄本,据其题跋可知,此书经吴城、江声、朱文藻、吴玉墀、彭元瑞等诸位清代名流精校,且于乾隆五十二年覆校《四库全书》时被用为底本,弥足珍贵,然而梁太济先生撰文质疑此书并非“四库底本”。本文研究回应梁文的质疑,仔细梳理此书之校藏源流,重新论证它的四库覆校底本性质,并以《会编》为例,考察乾隆五十二年清人覆校文渊、文源、文津三阁《四库全书》的具体操办流程,希望能够对《四库全书》纂修过程的精细化研究有所助益。

关键词:《三朝北盟会编》;《四库全书》;覆校;清高宗;彭元瑞

清乾隆年间举全国之力编修《四库全书》,广泛征集天下珍本秘笈,收录之书所据底本大多精良,这些四库底本今仍有少量存世者。上海图书馆(以下简称“上图”)藏有一部南宋徐夢莘撰《三朝北盟会编》清抄本(以下简称《会编》),长期以来被视为“四库底本”,颇为珍贵。邓广铭、刘浦江先生合撰《<三朝北盟会编>研究》曾对此本成为“四库底本”之原委作过具体论证(因此文主要由刘浦江先生执笔,故以下简称“刘文”),然而梁太济先生在考察此本递藏源流、梳理《四库全书》编修覆校经过以及仔细比勘文渊阁本之后,提出质疑,认为此本并非据以钞入《四库全书》的底本(以下简称“梁文”)。相较而言,梁文在版本分析、《四库全书》纂修细节考证方面更为深入,多有可取,但也有一些论断不确之处,尤其是在理解何为“四库底本”的问题上有所偏差。其实准确地说,上海图书馆所收藏的这个本子应当是《四库全书》覆校时所采用的一个底本,馆臣删改此书并最终钞入《四库全书》的具体过程和真实情况十分复杂,前人研究均有欠详明。本文拟从这一《会编》版本的校藏史谈起,重论其所谓“四库底本”问题,兼而对乾隆五十二年先后覆校文渊、文源、文津三阁《四库全书》的具体操办流程加以考察,希望能够对《四库全书》纂修过程的精细化研究有所助益。

一、《会编》四库覆校底本的校藏源流

上海图书馆弃藏的这部《会编》清抄本见于《上海图书馆善本书目》及《中国古籍善本书目》著录,后者明确标注其为“四库底本”,上图在线书目检索系统称之为“四库全书底本”。此书共二百五十卷,六十七册,每半叶10行21字,黑格,典藏号为“线善758333-99”。书前有清吴城、朱文藻、吴玉墀、彭元瑞、傅增湘、张元济等人题跋,卷首及书内钤有“愿流传勿损污”“南昌彭氏”“知圣道斋藏书”“遇读者善”“吴城”“敦复”“吴玉墀印”“小谷”“兰林”“沅叔审定”“藏园籍观”“上海图书馆藏”等印。根据这些题跋、印鉴所提供的信息及其他相关线索,可以基本厘清此书的递藏、校勘情况。

就目前所知,这部《会编》最初应是清乾隆间吴城的藏书。吴城,字敦复,号鸥亭,故书内有“吴城”“敦复”二印。其父吴焯系钱塘著名文士,性“喜聚书”,筑瓶花斋,“藏书不下数万卷”,除购书外他还热衷于“手自点勘”,校正典籍。后吴城继承乃父之业,专力经营瓶花斋,人称其“克承先志,殚心群籍,插架所未备者,复为搜求。每日综理家政,接见宾客,少暇,即校勘讹脱,并成善本”,知吴城藏书亦重校勘,或谓其“勤加校勘,数十年丹黄不去手”,颇为时人所称道。上海图书馆藏《会编》所见最早跋文乃吴城题于乾隆四年己未(1739),除简略介绍该书作者、内容外,又云:“世无印本,传钞日久,脱落淆乱,不仅鲁鱼帝虎之憾,而编内所引群书,存者又十不得三四,无从是正,其有散见文集、说部、志乘中者,悉行校勘,庶称善本云。”可见吴城对《会编》钞本错乱脱讹的严重情况有充分认识,所以致力于利用宋代文集、笔记、方志中引录的同源记载以及其他相关史籍进行文本校勘。今此《会编》书内多见有参证他书的墨笔批语,如卷一载“赵普谏伐燕疏”,天头处有批注云:“按《宋文鉴》所载此疏,题日雍熙三年请班师,意同语异,殊不可解。李焘《长编》所载此疏,亦与此不同。”鲍廷博曾于乾隆三十六年借吴城此本校订鲍氏自藏《会编》,转录这条批语明确称“吴瓯亭云”,知其系吴城校笔。此类批点校语皆征引宋元文献,或指出文字正误,如卷九记北辽耶律淳死,其妃萧氏权主军国事,改元“兴德”,天头批注曰“‘兴德,《辽史》作‘德兴”;或提示可资参据的他校文本,如卷二〇转载《宣和乙巳奉使行程录》,天头批注谓“此录见《大金国志》第四十卷,各有脱简,无从是正”,皆有校勘价值。

不过,书中所见墨笔文字校勘并非皆是吴城所为,他除了亲自点勘之外,亦尝请人为其校阅《会编》,目前明确可知者有江声、朱文藻二人。此书前另有一条吴城题跋,记于乾隆十年乙丑中秋后三日,言:“余校勘是编,颇费岁月。今年夏江声先生借观,复改正不下百余字,其有功于是书不浅,而余前此开卷之踈忽,不胜自愧云。”江声,字叔i霎,号艮庭,吴县人,师从惠栋,据此跋文知其曾于乾隆十年夏借观《会编》,在吴城校勘的基础上又多有文字订正,深为吴城所服膺。紧接上引题跋之后又有一条识语:“乾隆辛卯(三十六年)秋,朱文藻校于汪氏书斋。”朱文藻,字映漘,号朗斋,仁和人,学识渊博,自乾隆三十年始馆于钱塘另一藏书名家汪宪之振绮堂,专事校雠经籍。汪氏振绮堂与吴氏瓶花斋毗邻,两家交情甚好,经常相互借抄书籍,朱文藻即谓“瓯亭先生所居瓶花斋,在九曲巷口,与汪氏振绮堂南北衡宇相望。两家皆嗜藏书,精校勘,常各出所藏互相借抄。余馆振绮堂,整比书籍,因得常诣先生讨论古籍,间亦预觞咏之”。由于这一层关系,朱文藻遂得以校阅吴城藏书,这部《会编》即尝由朱氏于乾隆三十六年秋从瓶花斋借出至汪宪振绮堂校勘,故称“校于汪氏书斋”。江声、朱文藻二人雠校文字应该也是操以墨笔,以致与吴城校笔混同,不易区分。

乾隆三十七年吴城死后,其弟玉墀接管瓶花斋藏书。吴玉墀,字兰陵,号小谷,《会编》所见“吴玉墀印”“小谷”“兰林”“愿流传勿损污”皆其藏印。此时适逢三十八年开修《四库全书》,诏令征求天下遗书,吴玉墀遂进书三百五种,这其中并不包括《会编》。此书卷首有吴玉墀跋,谓“乾隆丙申(四十一年)夏,小谷复校”,已在四库献书之后,吴玉墀在校阅该书时,于某些卷末写有诸如“丙申夏四月十一日小谷校阅”的题记,据此可知其校书的具体时间当在是年四月十一至十八日间。今见书中有若干条吴玉墀批校之语,如卷四有一处提及“驼基末岛”,天头批注日“驼基疑作矶,地近皮岛”,并署名“小谷”,知其必出吴玉墀,观其字体与吴城批语明显不同,字号亦偏大。

吴玉墀因四库进书有功,乾隆四十四年选授台州太平县教谕,后又远调贵州任职,以致瓶花斋无人打理,藏书逐渐散失,这部《会编》遂流出,转归彭元瑞所有。彭元瑞,字芸楣,江西南昌人,乾嘉名臣,谥文勤,藏书颇丰,其书室名知圣道斋,藏印有“南昌彭氏”“知圣道斋藏书”“遇读者善”见于《会编》。彭元瑞自乾隆四十二年八月任浙江学政,四十五年三月调江苏学政,四十八年五月转兵部右侍郎,十月返京后充国史馆、四库全书馆副总裁,他收获此本《会编》推测大概是在四十四年吴玉墀“一官远去”后至四十八年回京前为浙、苏学政期间。

彭元瑞自编《知圣道斋书目》著录“《三朝北盟会编》宋徐梦莘,三十本”,梁文认为此即原吴氏瓶花斋藏本,有所误解,需予澄清。首先,彭氏书目著录之《会编》为三十本,而据今所见,瓶花斋本共六十七本,两者册数相差悬殊。其次,《知圣道斋书目》乃彭元瑞编定于乾隆三十九年,在其获得瓶花斋本之前。因此,该书目所见者实为彭氏早期收藏的另一版本《会编》,并非瓶花斋本。

今上图藏《会编》书前有一则彭元瑞题跋,用朱笔撰写,与其他墨笔题识判然有别,其云:

此书经武林吴氏、吴门朱氏传校数过,取证多本,予得之复有增益,世无剞劂,辗转误钞,斯其最善矣。乾隆丁未(五十二年)详校《四库全书》,以此帙为底本,平宽夫、陈伯恭两学士删其偏谬之辞,对音改从《钦定国语解》,重钞入文渊阁者是也。既竟,附志,重阳后七日元瑞并书。

此则跋文记于乾隆五十二年九月十六日,主要交代了两项内容。其一,它指出这个《会编》本子已经吴氏兄弟及朱文藻校过多次,彭元瑞得到后又做了新的雠勘,可称“最善”。今见书中有不少朱笔校勘、批注的文字,从用笔颜色来判断,当与朱笔题跋一致,皆出彭元瑞之手。尤其值得注意的是,《会编》卷首所附引用《书目》列有“刘令”撰《唐重墓志》,天头处有朱笔批注日“归震川本作刘岑”,正文亦用朱笔将“令”改作“岑”,此后各卷朱校多有据“归震川本”校改文字者,皆简称为“归本”。按“归震川”即明中期人归有光,笔者怀疑彭元瑞《知圣道斋书目》著录的三十本《会编》可能就是原归有光的藏本,故彭元瑞屡以此本校正新获之瓶花斋本,可谓顺理成章,这亦可佐证朱校即彭氏校笔。其二,跋文称五十二年覆校《四库全书》时这部《会编》被用作删改之底本,此即该书为人称作“四库底本”之由来,关于这个问题留待下节再作详细讨论。

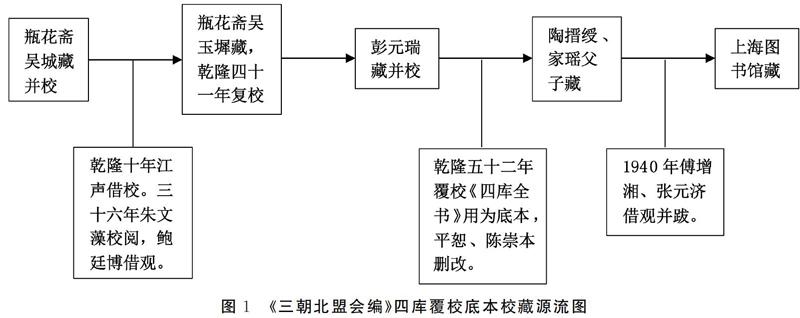

这部“四库底本”《会编》后于光绪三十四年(1908)为时任四川布政使的许涵度在蜀中据以刊刻,其序曰“余藩蜀得旧钞于陶星如太守家瑶,乃乾隆间吴瓯亭、朱映漘、江艮庭、彭文勤诸博雅校正者,洵善本也”。据许涵度称,此本《会编》时为陶家瑶所有。陶家瑶,字星如,祖籍浙江绍兴,生于江西南昌,清末贡生,曾在四川办理盐务,保以补用知府,故许涵度称其为“太守”。民国年间,陶家瑶历任长卢盐运使、安福国会参议院议员、江西省省长、全国水利局总裁等职,1928年以后去职寓居上海。那么,这部《会编》是如何从彭元瑞转入陶家瑶之手的呢?对此书前张元济题跋有明确交代:“星如语余,是书为其先德得自京师,携之蜀中。曾经烽火,幸未丧失。其后由蜀而赣而苏,迭遭兵燹,均失而复得。此为世间珍秘之本,自当有神物护持。而手泽长存,尤足为传家之宝。”陶家瑶自称,此书乃其父“先德”得自京师。按陶家瑶之父名捂绶,字笏卿,号联珊,光绪元年举人,次年中恩科进士,由翰林院庶吉士散馆,补缺四川绵州德阳知县,后又升直隶州知州,定居于蜀。笔者推测,嘉庆八年(1803)彭元瑞死后,这部《会编》辗转流落,至光绪初为在京庶吉士陶捂绶所获,携之入蜀,遂成为陶氏父子藏书,其后又随陶家瑶迁至赣、苏,期间多遭逢兵燹,然未丧失,弥足珍贵。徙居上海期间,陶家瑶曾于1940年初将此书示于傅增湘、张元济,二人均撰有题跋,傅增湘还加盖“沅叔审定”、“藏园籍观”二印,称颂此本之佳。大概在新中国成立以后,此书最终入藏上海图书馆。以上就是这部《会编》版本的整个校藏历史,可参见图1“《三朝北盟会编》四库覆校底本校藏源流图”。

二、再论所谓《会编》“四库底本”问题

在厘清了这部《会编》的校藏源流之后,我们需要回应梁文的质疑,着重论述它何以成为“四库底本”的问题。刘文、梁文均指出,起初修《四库全书》时,在征集到的《会编》诸本中并无吴氏瓶花斋本,当时所采用的底本是“左都御史张若淮家藏本”。据上文所引彭元瑞跋,至“乾隆丁未详校《四库全书》”时,彭元瑞才将其所获原瓶花斋藏本贡献出来,“以此帙为底本”,经删改后“重钞入文渊阁者是也”,这其中究竟原委如何,情况是否属实呢?这需从《四库全书》的覆校讲起。

自乾隆四十六年十二月第一分文渊阁《四库全书》修成之后,至五十二年四月七阁全书相继缮竣。同年五月,清高宗在翻阅文津阁《四库全书》时,发现“其中讹谬甚多”,于是派随从各员“详加校阅改正”,又“因思文渊、文源二阁所贮《四库全书》,其讹舛处所亦皆不一而足”,遂谕令立即组织人员对二阁全书展开全面覆校,要求“除校出一、二错字即随时挖改,毋庸零星进呈,如有语句违碍,错乱简编,及误写庙讳,并缮写荒谬,错乱过多,应行换五页以上者,再随报进呈”。此次覆校工作于五月二十七日开局,实际由四库全书馆副总裁彭元瑞及总纂官纪昀“总司其事”。六月三日,因监察御史祝德麟奏请,高宗又谕令将《钦定辽金元三史国语解》交武英殿刊刻,利用这次覆校机会,据以系统改译辽、金、元三史人名、地名,称“凡有关涉三朝事迹应行译改人、地名者,自应乘此校阅之际,令校书各员随时签出,挖改画一,自可省重复检阅之烦”。关于此次覆校,前人研究主要据档案缕述其起因、结果,而缺乏对校办流程的具体论述,本文讨论《会编》“四库底本”则尤需关注馆臣覆校的操作细节,故不揣谫陋,试作考述。

据高宗上谕,文渊、文源两阁覆校工作“著派科甲出身之尚书、侍郎、京堂以及翰、詹、科、道、部属等官,分司校阅”。且明确规定每人看书进度和总体期限:“其尚书、侍郎管理事务繁多者,每日每人著各看书一匣;六阿哥、八阿哥及事简之堂官,各看书二匣;京堂、翰、詹、科、道、部属等官,每人每日各看书二匣。再,六部司员中,并著该堂官每司各派出一人,每日各看书二匣。总计大小各员不下二百余人,每人每日二匣计算,不过两月,两阁书籍即可校阅完竣。”后来实际的覆校工作便遵照此办理,军机处酌定的校勘章程即言“今拟派部院各官共二百五十余員,两阁各分一百二十余员,专司校阅”,这些人员皆被称为“详校官”。具体来说,当时的校办流程是,详校官需“校出书籍内如有谕旨指出各条”,写于黄签之上,“凡各员校勘之签,均由彭元瑞等覆看一过,送交永璇、刘墉、金简,另派妥员登记册档,挖改后再行照档销签,并于书前副页下粘签注明详校官恭阅衔名”。如果签出者只是一般性的常见错误,则照此例行办理即可,若“非寻常错误者”,包括上谕所谓“错乱过多,应行换五页以上者”,“即行随报进呈”,另作区处。这就有可能会出现两种情况:其一,对于大多数书籍而言,应改动之处数量不多且为寻常错误,则只需在两阁正本中径直挖改即可;其二,如若某些书籍缪误甚重,有待进行大幅度的删改,超乎寻常,则不适宜直接在阁本上操作,而要先删削其底本,再据以改订阁本。针对第二种情况,有一个事例颇能说明问题。

乾隆五十二年六月初六日,军机处面奉高宗谕旨,要求删改阎若璩《尚书古文疏证》一书:“文津阁所贮《尚书古文疏证》,内有引用钱谦益、李清之说,从前较(校)订时何以并未删去?著将原书发交彭元瑞、纪昀阅看。此系纪昀原办,不能辞咎,与彭元瑞无涉。著彭元瑞、纪昀会同删改换篇,令纪昀自行赔写,并将文渊、文源两阁所藏,一体改缮。”按早在乾隆四十一年高宗即已发上谕,严令禁毁钱谦益著作,其他书中若有转载钱谦益诗文言论者亦应削去,而李清文字狱案发生于五十二年三月,高宗在抽查进呈的南三阁全书时,发现李清《诸史同异录》以顺治皇帝与崇祯皇帝妄加比拟,遂下令禁毁李清所有著述。此次高宗翻阅文津阁全书,又查到《尚书古文疏证》内仍有引用钱、李之说者,便敕令四库馆臣严加校阅删改。彭元瑞、纪昀接旨后“惶骇战惧”,立即着手进行删削,纪昀称“谨遵旨与臣彭元瑞将阎若璩《古文尚书疏证》底本内所引李清、钱谦益诸说,详检删削”。正是由于该书引述钱、李之说较多,应“分别或删数字,或删全条”,删削篇幅较大,所以彭元瑞、纪昀是在该书底本上进行操作,再缮写一分进呈。经此事件,纪昀意识到覆校中删改违碍文字任务的严峻性,遂与彭元瑞在校阅书籍时加以分工。因“最防违碍者多在明季、国初之书。此诸书中经部违碍较少,惟史部、集部及子部之小说、杂记,易藏违碍。以总目计之,不过全书十分之一、二”,故纪昀自请于文源阁专校“明神宗以后之书,自国朝列圣御纂、皇上钦定及官刊、官修诸编外”,“凡有违碍即行修改,仍知会文渊、文津二阁详校官画一办理”。以此推之,则彭元瑞应当常驻文渊阁,负责重校明神宗以前可能涉及违碍问题之书,并将文渊阁本之所改一并知会文源、文津二阁详校官。在这些书中尤以宋人斥辽金、明初人斥蒙元为重,那么《会编》自然就在彭元瑞专责校办的书籍之列。

因《会编》有二百五十卷之巨,且专记宋金和战史事,对满洲先祖女真事迹记述甚夥,语涉违碍之处俯拾即是,而此前编修《四库全书》时并没有对《会编》做什么改动,这种情况非比寻常,显然无法由详校官随文签出挖改,而只能先在其底本上进行全面删削改窜。那么,当时覆校为何不用《会编》原来的底本“左都御史张若淮家藏本”,而要另换底本呢?这可能是由于四库底本遗失而造成的。四库馆因对书籍管理不善,自开馆以来便时常发生纂修底本丢失的事件,乾隆四十五年四库馆总裁英廉曾对全书底本做过全面清查,查得实际交回之书“有印者计二千一百二十种,无印者五百五十七种,又丛书例不用印者四百五十八种,共书三千一百三十五种”。至五十二年南三阁办竣后再次清查,“有印底本止存一千七百三十九种”,其余数百种无印底本中很多都有疑问,恐非原本,“所有其多至十余本至数十本者,何至全行失去,顯有藏匿善本,私行抵换情弊”。据文渊阁本《会编》书前提要,此书于乾隆四十六年四月恭校上,大概此后历经内廷三阁及南三阁全书之缮写,至五十二年覆校时《会编》原底本已遗失,而覆校任务时限甚紧,无暇查找,情急之下,主持其事的彭元瑞遂将其家藏经诸名流精校过的原瓶花斋本捐献出来,用作覆校底本,命“平宽夫、陈伯恭两学士删其偏谬之辞,对音改从《钦定国语解》”。此二人即平恕(字宽夫)、陈崇本(字伯恭),他们都由清书庶吉士散馆为翰林院编修,预修《四库全书》,其中平恕是一直参与辽、金、元三史改译工作的纂修官,此次覆校两人皆在校办人员清单之内。两人受命删改《会编》,或许有所分工,大致主要由平恕按照《钦定辽金元三史国语解》译改其中的人名、地名,而陈伯恭负责“删其偏谬之辞”,即处理“语句违碍”问题。他们所做的删削改窜均操以墨笔,今翻检上图藏《会编》,当时的删改痕迹清晰可见,许涵度据此刊刻时“凡经馆臣改削之字,仍一一记明,作为夹注”,但也有少量遗漏未注明者。

通过以上论述,可知彭元瑞于《会编》卷首题跋称“乾隆丁未详校《四库全书》,以此帙为底本”,应该是合情合理的,加之其本人即为覆校工作的主持者,所言当可信从。梁文质疑其非四库底本,据笔者归纳,主要有以下三个理由,当予辨析。

第一,梁文怀疑彭元瑞命平恕、陈崇本删改《会编》可能发生在“详校”之前,系乾隆五十一年事。这里涉及对一件军机处上谕档的理解。五十一年十二月初三日,军机大臣奏:“臣等将发下《三朝北监(盟)会编》所载宋康王泥马渡江一事,查《-统志》内并未载入。惟查《渊鉴类函》内载有此事,系出自《南渡录》。谨将原书夹签进呈。至《三朝北监(盟)会编》内所载攻城各条,谨遵旨录出存记,并将此种书内错误处所,另行逐一挖改妥协,仍将提调、校对各员分别记过,誊录照例议罚。”按所谓“宋康王泥马渡江”一事见于《会编》卷六四靖康元年十一月二十日辛已条,四库馆臣对此事的评断是认为其所记非实,不足取信,这件档案大意应是说拟将《会编》书内如“宋康王泥马渡江”之类的传讹错误记载逐一挖改,于阁本原书“夹签进呈”裁定。但此奏进上后未见批覆,今文渊阁本《会编》卷六四相关内容并未遭到删改。即使当时真有挖改之举,所涉及的也只是一些局部问题,并不会对此书做全面系统的删削改窜。因此,不能仅凭这件档案判断删改《会编》即发生于五十一年十二月。

第二,梁文指出实际负责删改《会编》者并非平恕、陈崇本,据文渊阁本每册书前副页署名可知,其详校官为庶吉士张溥、何道冲。按张溥、何道冲二人是乾隆五十二年五月的新科进士,揭榜后授翰林院庶吉士,并立即投入同月底开始的文渊、文源二阁《四库全书》的覆校工作。两人初次参与校阅,经验不足,难以想象当时会让这两位“新手”负责删改《会编》这样一部情况复杂的大书。其实,如上文所述,对于一般性的书而言,只需详校官看阅时随文签改即可。但对于需要重校底本的书籍,据校勘章程应是先由专人删改底本,经彭元瑞等覆校,永璇、刘墉、金简等总裁官总校后,登记册档,再派人照档挖改正文、抽换篇页以销签,“并于书前副页下粘签注明详校官恭阅衔名”,这时的详校官专事挖改抽换,而与最初负责删改的分校官很可能并不相同。例如,上文提到的《古文尚书疏证》,虽由纪昀、彭元瑞亲自删削,但文渊阁本书前副页粘签则署“详校官监察御史臣刘人睿”。《会编》的情况当与此相同,彭元瑞命平恕、陈崇本实际进行删改,但最终根据核定后的覆校意见具体从事挖改抽换工作的则是两位新进庶吉士张溥、何道冲,这其中并无矛盾。

第三,彭元瑞跋称此本经平恕、陈崇本删改后“重钞人文渊阁者是也”。梁文经仔细比勘文渊阁本后指出,《会编》记事“纲”、“目”分明,此删改底本以“纲”顶格书写,“目”则例皆另行低一格,若有多条事“目”则每条另行,而文渊阁本“纲”、“目”之间及各“目”之间均空一字隔开,两者抄写格式不同;又尽管该底本所改译的民族语名基本皆为文渊阁本所采纳,但其改窜“语句违碍”之处却仅有一部分被文渊阁本所吸收,其余大多数改动文渊阁本的处理方式都与该底本有所出入。因此,梁文认为彭元瑞所谓据以“重钞入文渊阁者”只是虚饰之辞,并不可信。关于这一质疑,需要分别澄清两个问题。首先,《四库全书》之缮写并不完全按照各书原本的格式,而是另有一套规范,馆臣办理时容有格式改易。在此《会编》删改底本中仍保存有一些相关线索。如卷三三靖康元年二月三日己亥有“郑望之押珠玉赴军前回”条为“纲”,其下有两条事“目”,一者引“郑望之《奉使录》曰”,二者引同书“又云”,皆另行低一格,天头处有粘签批语曰“‘又云下接写”。按此签当出覆校馆臣之手,意谓“又云”下当接上文连写,不必另行,这正与文渊阁本的抄录格式相同。由此可见,梁文注意到的格式差异,并不能否定,反而可以佐证该底本与文渊阁本之间存在紧密关联。

其次,文渊阁本为何没有完全吸收该底本的删改文字,这个问题也可得到解释。根据此次覆校工作章程,馆臣签出删改意见之后,需经彭元瑞、纪昀复核,再送总裁官审定等环节,最后才能登记册档实施挖改抽换。在这过程中,彭元瑞、纪昀及各位总裁官都有可能对最初的删改意见做出修正,特别是彭元瑞、纪昀复核之责尤重。纪昀尝谓详校官“交臣核定,臣惟查所签之是非,其所未签更不能徧阅,恐终不免尚有遗漏”,说明他有责任核定签改之是非正误,有时可能还要抽看一部分详校官未签出的内容。以此推断,平恕、陈崇本对《会编》完成初步删改后,应交彭元瑞覆看,给出核定意见。今见此删改底本中尚夹有若干粘签,有可能就是彭元瑞的部分批示。这些粘签批语可分为两类:一是指明分校官未校出的一些错误,譬如卷二六有粘签称“十八页第二十行,‘古北下疑脱口字”,又上文有关抄写格式的粘签也属此类;二是对分校官删改所做的更正,例如卷二一引“《茆斋自叙》曰自天祚驱鞑靼众三万余骑”,“鞑靼”原改译为“达勒达”,天头签批曰“从原文”,遂将“达勒达”删去,文渊阁本此处即仍作“鞑靼”,未改。这些情况说明平恕、陈崇本的删改意见不一定会被完全采纳,经过彭元瑞乃至总裁官的复核审定之后,许多删改内容会有不同程度的增削更订,这属于正常的校办流程,不能因此说平恕、陈崇本删改的本子不是覆校底本。

还有一个造成此覆校底本与文渊阁本删改文字多有歧异的重要因素。平恕、陈崇本在底本上进行删削改窜,不必考虑是否适宜阁本文字挖改的问题,所以他们的删改尺度往往比较大。然而当要将底本之删改过录到阁本上时会遇到一个现实问题。照理说,最彻底的做法是依据此底本重抄一部《会编》替换原阁本,但由于《会编》部头太大,全部重抄耗时耗力,恐无法在覆校期限内完成,并不可行。况且此书的删改内容各卷分布很不均衡,有些卷因主要记述女真事故删改极多,而有的卷却改动较少,所以也没有必要全部重抄。因此,最后采用的是以局部文字挖改为主、部分重抄抽换篇页的校办方式。具体到《会编》各卷的处理办法,主要有如下三种情况。

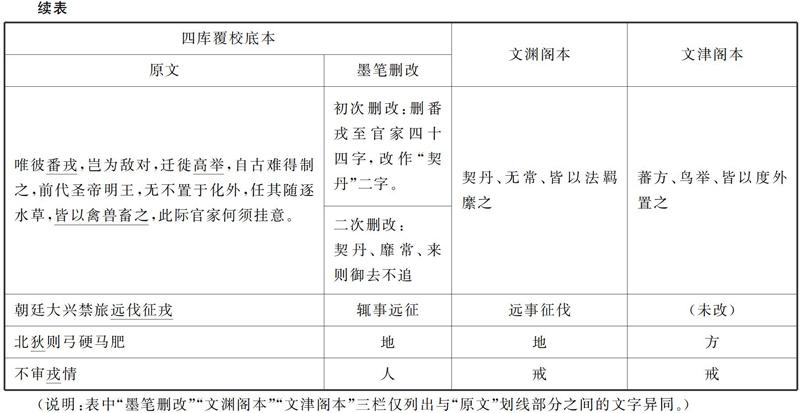

其一,完全在原有阁本基础上进行挖改。此类情况最为普遍,试以卷一为例加以说明(参见表1)。该卷底本有23处删改,其中大多数都是个别字词的改动,故毋庸整卷重抄,只需挖改即可。为照顾阁本原有的行款,改动文字要求尽量与原文字数相同,避免删削,故底本原拟删去文字5处,文渊阁本实皆未删,仅作个别字词改易而已。这一状况在卷二更为突出,卷二凡删削二十余处,有删去数十字者,但文渊阁本实际亦均未删去,也是在原本上挖改字句。就卷一所见,文渊阁本所改文字大多与底本相同,表明分校官对违碍字眼的修改意见最终多数得以采纳;个别改动不同之处及原拟删而未删的条目,大概是彭元瑞等人复核时做出的调整。其二,整卷重抄。这种情况实际并不多,最典型的例子是卷三。此卷在重和二年正月十日金朝首次遣使条下,用整卷五千余字的篇幅详细记述女真始末,包括其生活习俗、社会组织、法律习惯等内容以及辽金用兵之事,是《会编》全书中违碍问题最为严重和集中的一卷,应删削、改译之处极多,显然无法逐一挖改,只能整卷重抄。据笔者检核,底本对该卷所做的删改及民族语改译基本上都被今文渊阁本所吸收,仅有少数不同。其三,部分挖改、部分重抄。梁文实已指出过这种情况,并以卷二四为例做了具体说明。该卷第1-12叶明显是在原阁本上窜改挖补,从第13叶至卷末第17叶则抽换篇页据底本重抄。其中,前者文字改动与底本删改互有异同,而后者几乎全同于底本。

综合以上情况来看,当时覆校《会编》没有完全重抄,而是以局部挖改为主、抽换部分篇页。这致使原为平恕、陈崇本删落的许多文字需要重新恢复,另行改窜,这个工作以及部分违碍字句的改订可能大多是在校出的签条上操作的,并未在底本上体现出來,由此造成覆校底本与文渊阁本某些文字删改不尽相同的现象。这里还牵涉到彭元瑞所谓“重钞入文渊阁者”的理解问题。愚以为此处“重钞”不应视为严格意义上的全部重抄,而当宽泛地解释为根据这一底本重新校改文渊阁本,它既包括局部挖改,也可指部分篇页的重抄,若此则彭氏之言不虚。另外,因文渊、文源两阁全书覆校有互相知会的规定,故文源阁本《会编》之删改大概也与文渊阁本相同。

此次覆校文渊、文源两阁全书自五月二十七日开局,限期两月完成。至七月二十七日,四库馆正总裁永珞等奏报称是月底全部书籍校阅工作即可按期“蒇事”,但仍有若干书中“有应删改及抽换篇页、改补《三史语解》对音等项”有待继续挖补销签,“约计八月杪可以竣工归架”。但实际上,所有挖补工作完竣大概已延迟至九月中,《会编》一书即是明证。彭元瑞题跋记于九月十六日此书所有挖改抽换“既竞”之时,在这过程中,经平恕、陈崇本删改的原瓶花斋本一直被用作“底本”,当无疑问。只不过这个“底本”准确地说应是四库覆校底本,若泛称为“四库底本”稍嫌不确而已。

三、文渊、文津阁本《会编》之差异

乾隆五十二年九月,文渊、文源两阁《四库全书》覆校工作彻底告竣之后,紧接着十月,纪昀又带领被罚令校勘文津阁书籍各员前往热河避暑山庄,全面覆校文津阁全书,直至次年正月结束。按理说,既然文渊阁本《会编》已根据新的底本删改妥善,那么校办文津阁本只需依照文渊阁本做相同处理即可,但出乎意料的是,笔者比对发现,事实上两阁本文字删改大相径庭。如上文表1所示,《会编》卷一文渊阁本与文津阁本改窜文字除个别巧合雷同之外,绝大多数都有顯著差异,甚至连阿骨打的人名改译也有所不同,一作“阿固达”,一作“阿古达”。再以卷三为例,如上所述,文渊阁本据覆校底本整卷重抄,其中文字删改、人名改译之处甚多,据梁太济先生统计,凡删削文字者共有六十处,少则删数字,多则删数十字,共计删去七百五十一字,而文津阁本竟然将“其俗依山谷而居,联木为栅”自此以下所记女真习俗、服饰、饮食、礼节、语言、节序、婚嫁、乐曲、疾病、葬俗、道路、市易、姓氏、官名、宗室、法律等诸多内容共计一千三百六十余字全部删去,篇幅约占全卷四分之一,令人瞠目;其余内容的违碍文字删改与文渊阁本也迥然不同,凡文渊阁本删削者,文津阁本基本都未删,仅挖改若干字句,另外民族语名改译也多有出入(参见表2)。

那么,文津阁本《会编》为何会与文渊阁本差异如此之大呢?这与实际的校办情况有关。文津阁全书覆校工作开始之后,马上遇到了一个十分棘手的问题。据纪昀禀奏,刚刚覆校完毕的“文渊、文源二阁校正册籍”皆被刘墉、彭元瑞留作校理南三阁全书之用,“其订正译语册档”亦未交给纪昀,以致“所有辽、金、元人地名,俱无从查改”,因此纪昀要求令刘墉、彭元瑞“将二阁繙译册档,以一分留京备用,以一分移送热河照改,庶两无贻误”;此外《四库全书》诸“底本俱在京中”,纪昀等人在热河覆校文津阁本,如欲查阅底本“实鞭长莫及”,遂请求酌留一、二人员在京,随时接收热河方面送达的校阅信息,核查底本,“往来驰送”。由此可知,纪昀覆校文津阁全书时,无论是“文渊、文源二阁校正册籍”,即登记造册的所有应改、应删条目册档,还是诸书底本,都没有带至热河,无从参考,以致未能充分吸收文渊、文源二阁的覆校成果。后来纪昀仅要求将“二阁翻译册档”移送一分来,作为改译辽、金、元人地名之依据。至于“语句违碍”问题的删改,实际上文津阁本详校官只能抛开文渊、文源阁本,另起炉灶,重新做删削改窜,若有疑问再遥令驻京馆臣代为查阅底本。如此校办,其文字删改与文渊阁本多有歧异也就容易理解了。不妨以《会编》为例,说明其具体情形。

今查文津阁本《会编》每册书前副页题名,知其详校官为助教常循,此人即是纪昀带往热河的看书人员之一。如上所述,显然,常循校阅《会编》没有利用此前经平恕、陈崇本删改的底本,亦未系统参考覆校后的文渊阁本,而很可能是由常循凭己意在文津阁原本基础上进行删削改窜的。其文字删改具有两个特点:一是大多与文渊阁本不同,譬如卷一中违碍文字的处理两者相异比率达70%;二是讳改较为宽松,总体而言,文渊阁本对违碍文字的识别和删改是相当严格彻底的,而文津阁本明显宽松得多,有许多应改应删之处皆被遗漏。如卷二有“盖不欲弊中国怒远夷也”及“历观前代,虽征讨殊类”两句,文渊阁本分别将“远夷”“殊类”改作“远人”“外国”,但文津阁本均未改。又卷三,“本名朱理真,番语讹为女真,本高丽朱蒙之遗种”句,“番语”二字及“本高丽朱蒙之遗种”八字文渊阁本均删去,而文津阁本未删;“驻跸之败,高延寿、高惠真以其众及靺鞨兵十余万来降,太宗悉俾纵之,独坑靺鞨三千人”句,文渊阁本全删,文津阁本亦未删。由此可见,文津阁本的删改尺度确实比较宽松,出现这种状况的原因可能是当时覆校文津阁全书,人手少,工期紧,常循一人校阅二百五十卷《会编》较为吃力,不如平恕、陈崇本两人看得仔细,以致遗漏一些违碍字句未作删改,这也是在所难免的事情。上文提到,卷三有一段长达一千三百六十余字的内容被文津阁本删落,看似删削标准严苛、力度很大,但其实,这主要是由于此部分所涉及的违碍字眼和应改译的民族语名数量多、密度大,与其十分费事地逐一挖改,不如全部删去来得省事,从中我们或可体会到校阅者当时焦灼急躁的心情。

在改译民族语人、地名方面,因有从京城送来的文渊、文源二阁“订正译语册档”,所以文津阁本的改译工作是有据可循的,并非另起炉灶。就《会编》所见之译名,文津阁本大多与文渊阁本相同,但也有一小部分存在歧异。如表2所示,卷三有14个民族语人地名两阁本处理方式不同,其中8个两者所改译名不一致,6个文渊阁本改译而文津阁本漏改。后一种情况也应是详校官看书不细,或未意识到这些是民族语名所致。从两者所改译名来看,文渊阁本之改译均同于《钦定辽金元三史国语解》,惟“骨舍”改译为“古绅”条虽《三史国语解》未收入,但却见于文渊阁改订之《金史》,可见平恕、陈崇本是谨遵高宗圣旨、严格按《三史国语解》办理的。而文津阁本改译显得比较随意,除参照《三史国语解》外,还采用了四库馆臣对《大金国志》、《旧五代史》等其他史籍所改之译例。这可能是由于此前校办文渊、文源二阁全书,对于同一民族语名,各书改译多有不同,而这些译例皆被收录于“译语册档”之中,其后详校官根据该册档校阅文津阁本时,未加甄别,随意选取,以致出现《会编》改译参照标准不尽统一的情况。

以上通过梳理分析从文渊阁到文津阁《四库全书》的覆校过程,详细论证彭元瑞家藏原瓶花斋本《会编》即为文渊阁覆校之底本,并指明文渊阁与文津阁本《会编》删改之差异。藉由这一事例,我们可以大幅深化对乾隆五十二年《四库全书》覆校工作具体操办流程的认识。

附识:承蒙复旦大学陈尚君教授提示上海图书馆藏《三朝北盟会编》四库覆校底本的重要性,在此谨致谢忱。本文系因山东大学范学辉教授邀约而向《文史哲》投稿,谨以此文纪念范学辉老师!

[责任编辑 孙齐]