校本大学英语课程后续建设研究

2019-09-10苗勇刚贾宇萍颜英俊

苗勇刚 贾宇萍 颜英俊

摘要:本文介绍并分析哈尔滨工业大学(威海)校本大学英语课程后续建设过程,包括原有四大模块的裁撤和合并、现有两大模块即通用英语和通识英语的课程拓展、基于信息化资源和技术手段进行的教学模式创新、教学团队的建设问题,以期对大学英语课程体系的后续建设和优化有所启发。

关键词:大学英语;校本课程;后续建设;课程拓展;教法创新

1.引言

2007年教育部颁布的《大学英语课程教学要求》针对课程设置提出了如下建议:“各高等学校应根据实际情况,按照课程要求和本校的大学英语教学目标设计出各自的大学英語课程体系,将综合英语类、语言技能类、语言应用类、语言文化类和专业英语类等必修课程和选修课程有机结合”[1]。由此可见,校本课程的路径是适应时代发展的必由之路,针对不同学校的类别、办学定位、办学层次、办学特色等提出不同解决方案,凸显校本特色,努力满足学校、院系和学生个人发展的需求。在大学英语教学的具体语境中,校本课程开发即结合学校自身的实际情况,旨在满足本校非英语专业大学生的英语学习需求并体现本校专业特色的英语课程。哈尔滨工业大学(威海)的大学英语校本课程设计突出情景化,结合校区的实际情况设置符合自身发展的大学英语教学模块。2014年春季学期,威海校区在大学英语教学部设置了四个符合本校实际情况的大学英语教学模块,分别是:通识英语、学术英语、通用英语和出国英语。近五年,学校针对四大模块进行了进一步的优化组合,对大学英语课程体系进行了更为合理的后续建设。

2.校本课程后续建设

2.1原有模块的裁撤与合并

2018年学校对大学英语的四大模块进行了优化组合,裁撤了出国英语模块,把雅思和托福课程纳入到学校通识类文化素质课程体系当中,同时把学术英语置于通识英语模块之下,统一面向大二学生开课,学术英语课程持续两个学期,其他通识英语课程为期一个学期。通用英语主要面对大一学生开设,为期两个学期,分为ABC级,而大二的通用英语仅开设四个班,主要面对英语水平较低的学生授课。

2.2 现有模块的课程拓展

经过对四大模块的组合优化之后,大学英语现有模块为通用英语和通识英语。通用英语模块采用文秋芳教授主编的《新一代大学英语》教材和“产出导向法”理论进行授课,采用基于任务完成和成果输出为目标的教学模式。通识英语模块则进行了大规模的课程拓展。2015年秋季学期,威海校区开设了两门英语通识课,分别为英语话中华和英语国家概况,作为通识英语模块的核心课程。先行开设这两门课程的原因在于,文化类课程内容实用有趣,浅显易懂。中国文化概况和英语国家概况对比开设,可以使学生既学习中国文化的基本精神和主要特征,又熟悉英语国家的历史地理和文学艺术,体会不同文化语境下的人文精神和文化传统,进而提升学生的人文素养和跨文化沟通的能力。

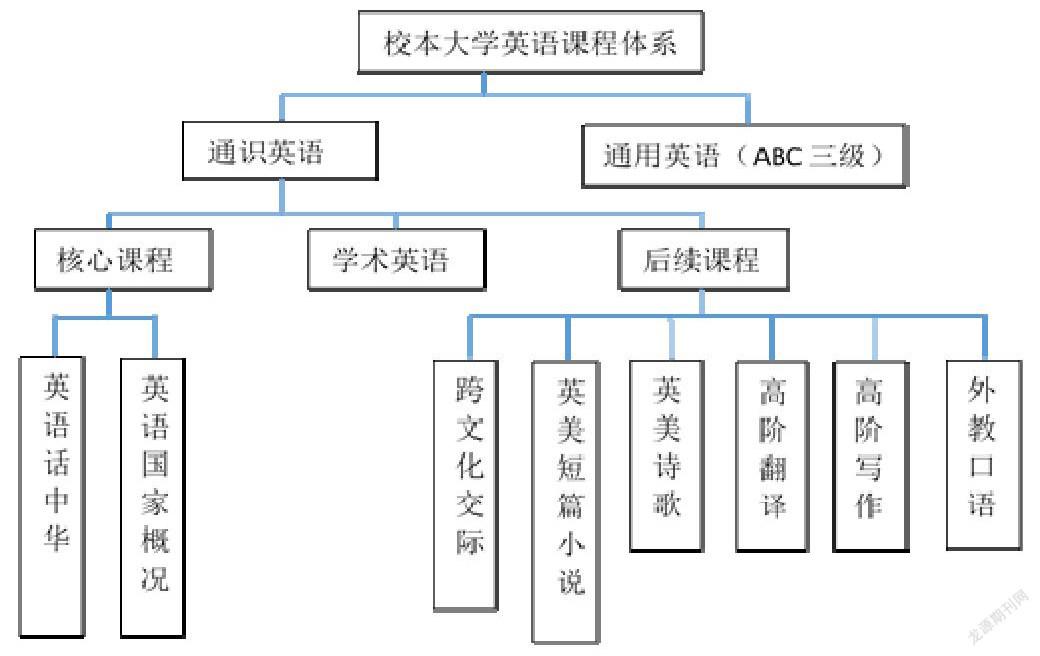

为了使大学英语课程体系更加科学有效,威海校区进行了四年的课程后续建设,以完善中后期的课程设置,到2019年春季学期,通识英语课程体系愈加完善,不仅包括中国文化概况(英文授课)和英语国家概况两门核心课程,而且增加了跨文化交际、英语诗歌、英美短篇小说等新课程,进一步深化了通识英语课程总体的教学目标。以文学类课程为例,英语诗歌和英美短篇小说不仅是学好语言的最佳途径,也是素质教育和人文精神培养的有效渠道。此外,通识英语模块还包括高阶英汉互译、英语写作、外教高级口语等语言技能类课程。详见下图:

通识英语课程的教学内容内涵丰富,除了开设上述的各类属于显性课堂的课程,还增加了包涵一些属于隐性课堂的课程。比如开展中外文化实践活动,开设中外文化类讲座,开辟英文诗歌和小说创作园地,创建英语戏剧小剧场,引领学生参加文学和文化读书会等课外活动。通识英语隐性课程的开发和建设有效地补充了显性课程的不足,是通识英语课程体系构建的有机组成部分,为学生提供了个性化的英语学习环境,对培养学生健全的人格和提升学生的非智力因素起着潜移默化的影响。

2.3 现有模块的教学模式创新

通用英语模块采用文秋芳教授创立的“产出导向法”理论进行教学改革,通过输入、完成任务、输出这一过程,使学生真正学有所获。在信息化技术蓬勃发展之际,通用英语教师利用外研社的U校园系统进行慕课自建,以SPOC的形式服务本校学生。学术英语教师也自己录制微视频,通过学生课下学习视频,课上实行翻转教学的模式进行教学创新。通识英语课程倡导“三种课堂”的教学模式,分别是语言形式教学的“第一课堂”,翻转教学模式的“第二课堂”和文学和文化实践活动的“第三课堂”。“三种课堂”的教学模式提倡“以学生为中心”的教学理念,充分实现师生互动、生生互动,课内课外教与学的有机结合,激发教师的授课潜力,延伸教学的时间和空间,培养学生的人文情怀和综合素养。

近两年来英语通识类慕课不断涌现,学校也大力提倡依托优质慕课资源,打造线上线下混合式教学“金课”的创新理念。以笔者教授的“英语话中华”课程为例,截至2019年,国内用英语授课的中国文化类慕课已有两门国家级精品课程,一门是东华理工大学的廖华英教授主讲的“中国文化概况”,另一门是湖北大学王志茹教授领衔开发的“英语畅谈中国”。 笔者设计了线上慕课视频学习 + 线下翻转课堂+教师讲座的混合式教学模式。线上学习主要指学生的自主学习,包括观看每单元的慕课视频,完成单元测试,记忆中国文化英文词汇,完成最终的线上期末测试。线下教学主要包括教师的课堂讲授和基于慕课的翻转课堂。教师课堂讲座是基于课文内容提炼要点,可以把自己想讲的补充进去,发挥教师的创造力,教师有一定的自由度和自我发挥的空间。翻转课堂部分要求学生以小组主题演讲的方式梳理慕课视频的主要观点,提出思考题,实现师生互动和生生互动交流,发挥学生的能动性。通过学生小组主题演讲、师生讨论、生生问答、师生和生生互动答疑等具体形式,促使学生能够运用较为地道的英文表达中国文化的相关内容,用英语讲好中国故事,提高学生中国文化方面的听说能力。

3.大学英语教学团队建设

王守仁教授在“第二届全国大学英语院长/系主任高级论坛”上指出“建构大学英语课程体系,开展课程建设的关键因素之一是教师”[2]。大学英语校本课程体系构建过程中,教学团队的建设也是关键一环。团队成员均取得博士或者硕士学位,讲师与副教授大约各占一半,教师可以结合自己的兴趣点和学生的需求进行开课,有一定的自由度。教授大一学生的通用英语模块和教授大二的通识英语模块彻底打通,教师可以自由流动,选择在两个模块进行开课。高级口语课程也积极引进外教开课,进一步增加了中外教师的交流和学习机会。团队建设主抓成员的业务水平,每学期团队集中进行三次教学研讨,发现问题,深入钻研,集体探讨,把教学中遇到的问题转变为研究课题,积极申报教学研究项目,做到教研相长。仅2019年大学英语两个团队就有三位教师获得学校青年教学立项,一位教师获得学校混合式教学设计立项,六门课程获得学校英语通识类课程立项。团队督促教师拓宽知识面,进行知识更新,鼓励教师到兄弟院校实地调研,参加教学会议和线上线下混合式教学培训,开阔教学视野,提高教学水平。

4.结语

近五年来,哈尔滨工业大学(威海)校本大学英语课程体系后续建设顺利开展,后续课程相继开设,为学生提供了更多可供选择的优质课程。不过,后续课程建设也存在些许问题,如后续课程作为核心课程的衔接、深化和拓展,还应该包括英美历史、英美散文、希腊罗马神话、圣经故事和美剧面面观等具有通识内涵的课程,而不仅是传统翻译、写作和口语的高阶课程。为了提高学生参加全国各类语言技能比赛的能力和成绩,后续课程还应该包含英语演讲艺术、英语辩论技巧和国际人才考试等素质拓展类课程。这样一来,大学英语课程体系便可涵盖语言、文化、文学、技能和影视课,是一个包含语言、文学和历史的多领域课程组合,把语言技能培训练和人文素质培养融为一体的综合性课程体系,可以更好地使学生通过语言学习文化,进而提升其文化品位和综合素养。

参考文献:

[1]教育部高等教育司. 大学英语课程教学要求 [M]. 上海:上海外语教育出版社, 2007.

[2]王守仁. 在构建大学英语课程体系过程中建设教师队伍[J]. 外语界, 2012, (4): 2-5.

基金项目:本论文系山东省教育科学“十三五”规划课题“通识教育体系下英语文化类课程“三种课堂”教学模式研究 (YC2017062)”和哈尔滨工业大学(威海)语言文学学院教学研究项目“通识英语文化类课程教学设计与实践研究——以“英语话中华”为例 (YYWX201706)”的階段性成果。

作者简介:苗勇刚,哈尔滨工业大学(威海)语言文学学院讲师,文学博士,从事英语文化教学研究。