“学术科普”教学模式效果评价——临床医学系口腔医学教学课程改革初探

2019-04-13吴倩倩赵斯佳董海涛

万 阔 吴倩倩 赵斯佳 董海涛

口腔医学和临床医学是相对独立的两个一级学科,临床医学生掌握相关的口腔医学知识非常重要,在其未来的行医生涯中,包括内外妇儿、药学和护理等都会遇到和口腔医学相关的问题[1,2]。在临床医学系开设口腔医学课程非常必要,这也是目前国际上的主流认识。

目前,国内临床医学系开设口腔医学课程的院校并不普及,更为严重的问题是所教授的口腔课程是口腔医学系课程的缩减版,课程设置及教学方法与学生需求有较大差距,主要问题体现在以下几个方面[3,4]: (1)因为缺乏口腔医学的一些基础理论知识,即使是缩减版的课程,临床医学系学生接受起来仍然难度很大。(2)因为不懂,为应付考试,考前突击,死记硬背,真正掌握的知识有限。(3)缩减版课程内容与口腔医学系的内容大同小异,没有和临床医学系学生的需求接轨。(4)授课教师多为口腔医师,缺乏向没有口腔基础的临床医学系学生传授口腔知识的技巧和能力,经常不自觉的运用了各种口腔医学基础概念,造成临床医学系学生无法理解。

为解决这些问题,北京协和医学院口腔医学教研室进行了一系列改革,其中“学术科普”教学方法有效解决了临床医学系学生缺乏口腔基础知识、上课听不懂的问题,为口腔医师作为授课教师,提供了一种教学方法的选择。

一、授课情况

1.基本概况:(1)课程名称:牙体牙髓疾病。(2)授课对象:临床医学系(8年制)第6年学生。(3)授课时间:3个学时。

2.课程设置特点:与以往课程比较,增加了牙体牙髓病学发展历史简介及与全身疾病相关知识两部分内容,减少了知识点,大幅减少了需要记忆的内容,大幅增加了需要理解的内容。上课时不设重点,当堂考试。

3.授课方法:学术科普:所谓“学术科普”,即用科普的方式,讲解口腔专业的相关知识,不涉及临床医学生不掌握的口腔基础词汇和理论,为帮助学生理解和掌握所学内容,大量采用图片、动画和视频。本次课程共使用55张图片、2个动画和2个视频和1个示意图。(1)其中12张图片用于讲解解剖结构;35张图片用于展示疾病表现;8张图片用于展示治疗过程。(2)1个动画用于讲解疾病发展过程;1个动画用于讲解治疗过程。(3)2个视频用于展示疾病症状。(4)1个示意图用于讲解病因之间的关系。尤其是教学动画,现有动画要么是为口腔医学系学生制作的,过于专业,要么是面向普通群众的,过于简单。本研究的动画是专门为临床医学系学生理解口腔专业知识而制作的,既规避了专有名词,又讲解了专业知识。

二、教学效果评价

课堂效果良好,学生注意力集中,认真思考,基本杜绝了等着背重点,应付考试的现象。课后进行了发放问卷评价教学效果,共93人听课,76人反馈了问卷,占82%。问卷包括整体打分在内共8个条目。

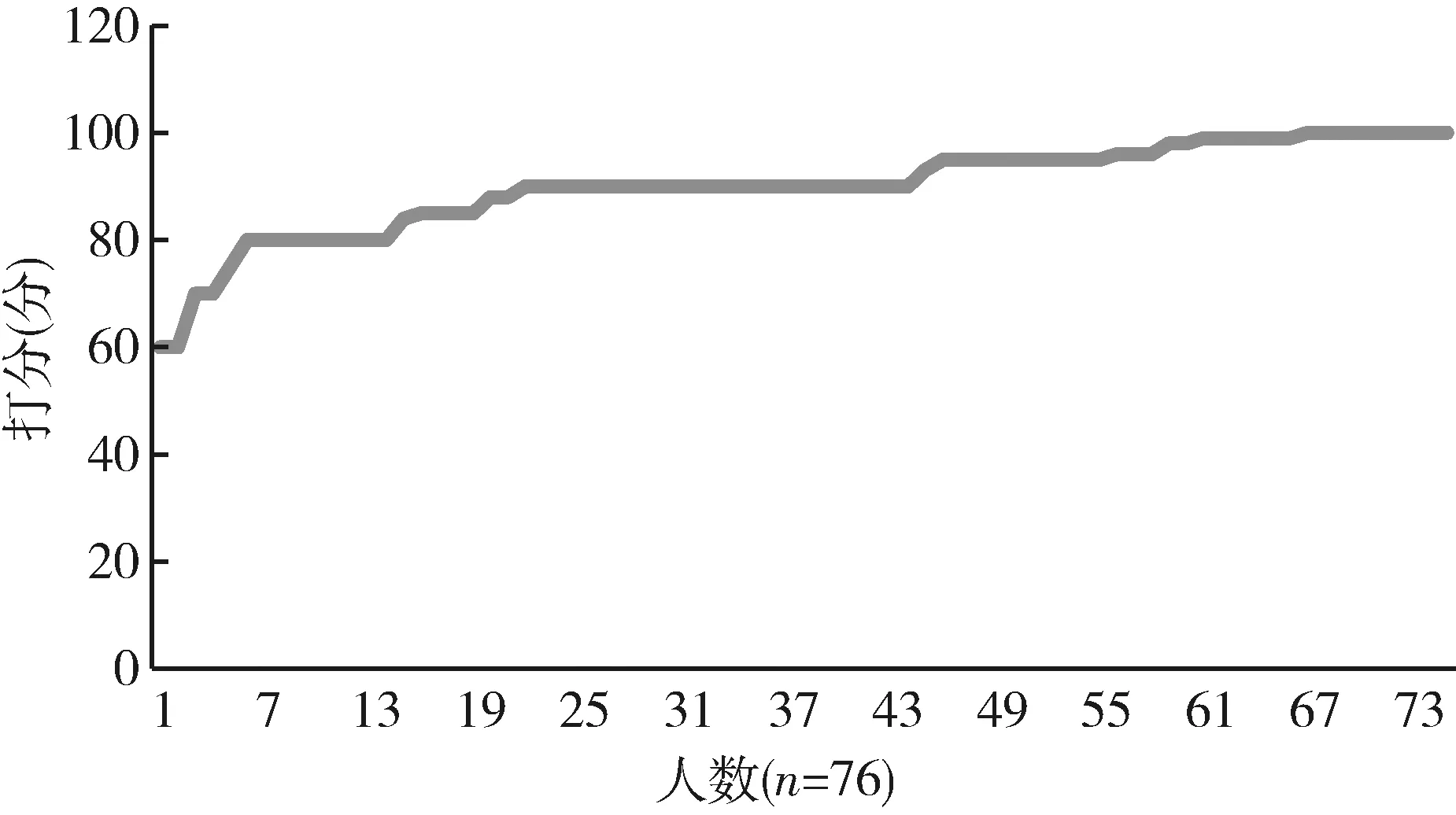

1.总体打分:最高100分,最低60分,平均90分,大部分评分为80~100分,其中1人未评分。说明学生对教改课程整体上是认可的,详见图1。

图1 教改课程学生评价统计

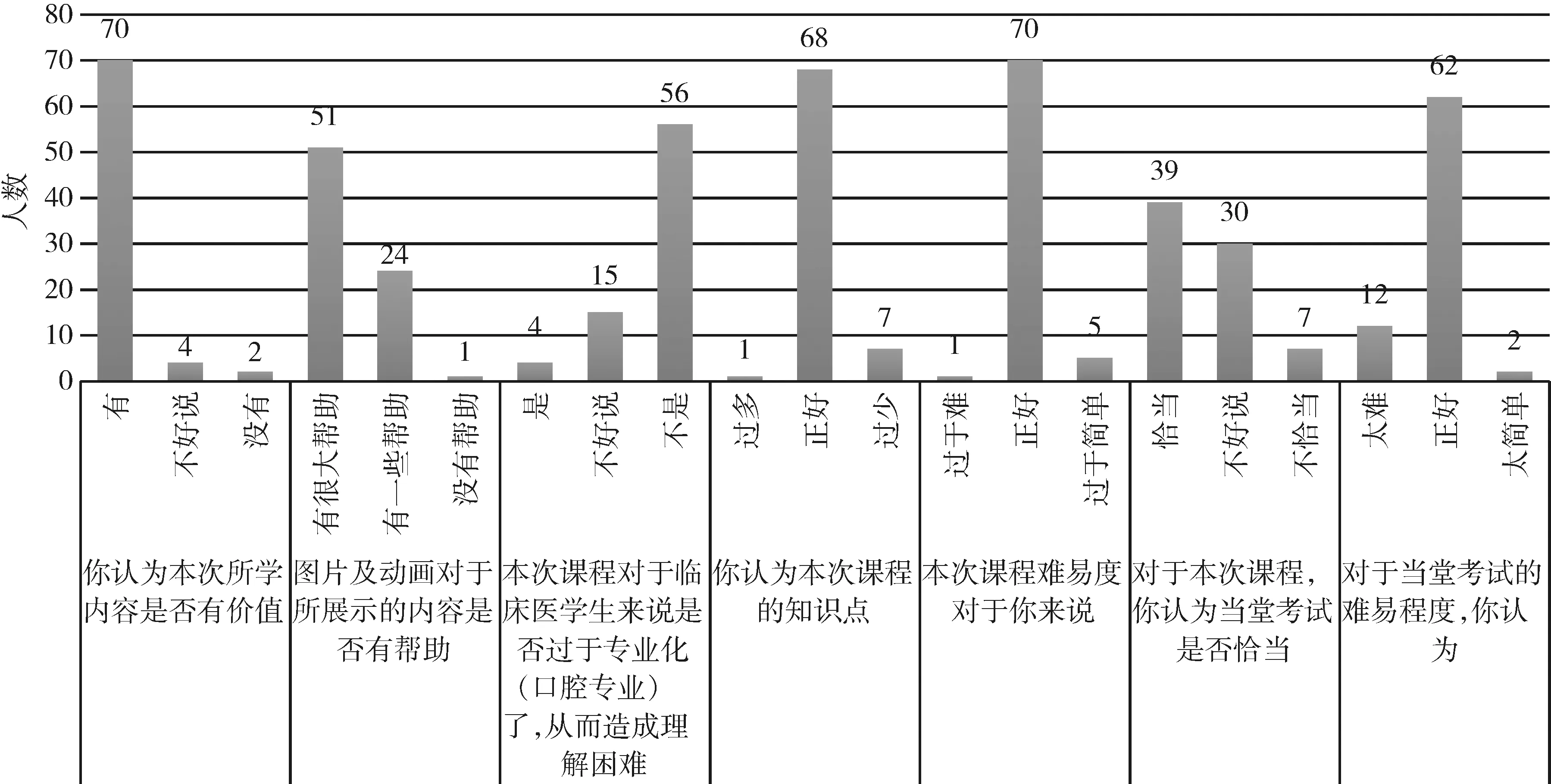

2.具体条目:反馈结果显示,学生对于课程设置、难易度的选择非常满意。“学术科普”教学模式取得了良好的效果,大部分学生没有因为缺乏专业的口腔基础知识而影响理解所学内容,详见图2。(1)评价最高的是有关课程设置和难易度两项,具体如下:条目“你认为本次所学内容是否有价值”一项,92%认为有,5%认为不好说,只有3%(2人)认为没有。说明课程内容设置方面的改革得到了同学们的高度认可。条目“本次课程难易度对于你来说”一项,92%认为正好,7%认为过于简单,1%(1人)认为过于难。认为知识点数量正好的人为89%,过少为9%,只有1人认为过多。其中认为课程过难和知识点过多的回答来源于一份问卷。通过减少知识点,降低了课程难度,同时突出了重点内容,便于学生加深记忆和理解。(2)借助图片、动画等实施的“学术科普”教学模式取得了初步成功,99%的学生认为有帮助,其中有很大帮助为67%,有一些帮助为32%,只有1%(1人)认为没有帮助。74%的学生没有因为过于专业化造成理解困难,另有20%的学生不能确定,只有5%(4人)认为讲解过于专业化。(3)对于当堂考试这种形式的评价是相对最低的,51%的学生认为恰当,39%选择没有意见,9%(7人)反对。说明一部分学生对于没有复习时间,直接考试的形式还不习惯。(4)虽然大部分学生(92%)认为课程的难易程度正好,但认为考试题目难易度正好比例却有较大程度降低(82%),另外有16%的人认为考试题目过难,这可能因为考试以理解型选择题为主,学生在掌握相关知识时仍有误差,说明教学技巧还有很大提高空间。

图2 牙体牙髓疾病教改课程效果调查问卷结果

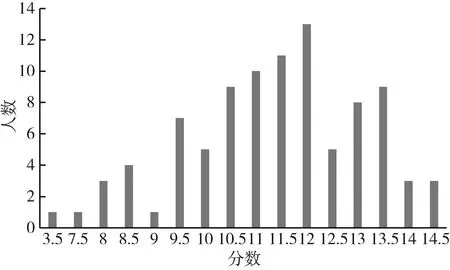

3.考试成绩:(1)考试成绩分析:本次考试成绩良好,共有93名学生参加考试,满分为15分,分别为填空题6.5分,共4小题,判断题2.5分,共5小题,单选题3分,共3小题,多选题3分,共3小题。最高分14.5分,最低分3.5分,其中,84名学生成绩≥9分,不及格的学生只有9人(10%),说明学生上课效果整体上是良好的,具体结果详见图3。(2)考试成绩与教学模式相关性分析:本次考试90%的学生成绩及格,由此可见,“学术科普”教学模式的教学效果整体上是良好的。联合本次调查问卷结果,76名学生参与本次问卷调查,其中66名学生填了学号,通过学号笔者关联到成绩与问卷结果,分析发现:不认为本次课程对于临床医学生来说过于专业化而造成理解困难的学生的平均分为11.6分,而认为不好说和有理解困难的学生的平均分为10.9分,这表明学生上课理解所讲内容,有助于学生掌握知识点;认为本次所学内容有价值的学生的平均分为11.5分,而其他学生的平均分为10.5分,学生对于课程内容的认可有助于提高学习的积极性,上课注意力集中,认真思考,从而对成绩产生积极影响;认为当堂考试这种形式恰当的学生的平均分为11.6分,其他学生的平均分为11.3分。由此可见,学生教学效果评价与本次考试成绩结果关系密切,本次教学模式改革初探初步看是成功的。

图3 成绩统计

三、讨 论

1.在临床医学系设置口腔医学课程的重要性:临床医学和口腔医学为相互独立的两个一级学科,临床医学系的学生往往缺乏口腔医学的相关知识,但在其今后的医学实践中必不可少的会遇到口腔医学的问题,例如牙周病和糖尿病的相互影响、龋齿和心脏病的关系以及龋齿和牙周疾病对胎儿和孕妇的影响等。在欧美发达国家也充分认识到了这一趋势,越来越多的临床医学院和牙科医学院设置了“口腔医学与全身系统关系(oral-systemic health)”课程[5]。这一课程在临床医学院和口腔医学院的关注点是有差异的,在口腔医学院主要在口腔内科(oral medicine)部分讲授。而大家关注的重点是临床医学院的课程设置。例如,美国医学院协会(Association of American Medical Colleges ,AAMC) 2008年发布的医学系口腔医学培训指南《Guidelines for Oral Health Training in Medical Education》中指出,其课程设置应该主要包括以下5个方面:①口腔医学概要(发展历史、各专业简介、与全身各系统关系及重要性);②牙体牙髓疾病(相关解剖等基础知识、患病过程及表现及与各系统疾病的关系);③牙周疾病(相关解剖等基础知识、患病过程及表现及与各系统疾病的关系);④口腔肿瘤;⑤口腔医学与临床医学相互关系(主要为各系统疾病在口腔的表现和口腔疾病对其他系统的影响)[6]。

在国内,一些临床医学院校也充分认识到了设置口腔医学课程的重要性,但在具体课程内容方面有一定的缺陷。

本次教学改革的课程为牙体牙髓病部分,课程设置参考了AAMC的指南,与以往相比有了很大的改动,从学生课后评价来看还是非常成功的,今后,借鉴国外成熟体制,改革其他部分的课程设置也是势在必行。

2.有关“口腔医学与全身系统关系”课程的教师队伍建设问题:这一课程的教师队伍组成一直是个难题,在美国,其中口腔肿瘤部分课程常规由颌面外科医师担任。口腔医学与临床医学相互关系部分课程一般由口腔内科(oral medicine)医师担任,而国内没有口腔内科的设置,与之相似的是口腔黏膜专业,但有较大的不同。最大的难点在于前3个部分与口腔医学紧密联系的课程,一般是由口腔医师担任,但在国际上,临床医学院很难找到任教的口腔医师,而且口腔医师对于临床医学方面的经验往往欠缺,如果由临床医师担任,又无法胜任口腔知识的教学[6]。

我国由于很多临床医学院有口腔医师任课,这方面有优势,但口腔医师需要扩展有关临床医学方面的知识。

此次参加教学改革的医师,得益于笔者学校的青年教师培养体制,对“口腔医学与全身系统关系”课程进行了专门的研究与学习,希望今后能够通过会议、讲座等形式与国内同行交流,发挥本研究体制方面的优势,早日建立一支熟悉本课程的专业教师队伍。

3.有关教学方法的探讨:有关“口腔医学与全身系统关系”这门课程的教学方法是当前的讨论热点,以美国为例,主要是面对不同的授课对象,设计不同的教学方法,对于临床医学系的学生,比较普遍的是在不同的学期,设置不同的课程,在入学初期,教授基础理论知识,在后期,完成口腔医学相关的临床检查教学和简单的涂氟等操作[7]。

国内院校一般安排在短期内完成全部的理论教学及临床观摩和操作,以北京协和医学院(8年制)为例,一般在第6年半个学期内完成36学时的理论教学及54个学时的临床观摩和操作,这样做的好处是在学生有一定的临床医学基础及医学经验的前提下可以更快掌握相关口腔医学知识,但由于课程设置、教学方法等方面的问题,学生经常对所学内容难以理解,进而死记硬背,应付考试。

本次课程笔者采用了“学术科普”的方式,是专门为高年级临床医学生设计的,效果非常好。为解决临床医学生理解口腔专业知识存在困难的问题,笔者在既往的教学过程中曾尝试了提问式、角色扮演模式、问题导向模式等,效果都不理想,主要原因在于学生缺乏口腔医学相关的基础理论及概念,所以在理解具体问题是就会产生偏差甚至完全不能理解。

“学术科普”的方式,完全避开了学生不掌握的基础词汇和概念,利用图片、动画和视频的方式给予学生直观的感受,但对疾病的表现、发展过程等则不做缩减,事实证明,高年级的医学生已经拥有丰富的临床医学知识,一旦避开了其不掌握的专业词汇和概念,对于口腔疾病的内在逻辑及发生、发展过程等的掌握完全没有问题。