胃丛状纤维黏液瘤1例并文献复习

2019-03-28郭忠英

刘 露 郭忠英

南京医科大学附属淮安第一医院病理科(223300)

胃丛状纤维黏液瘤(gastric plexiform fibromyxoma)是一种少见的胃肠道间叶源性肿瘤,为WHO消化系统肿瘤分类(2010版)中新增的分类[1]。Takahashi等[2]于2007年首次报道了2例胃丛状纤维黏液瘤,当时命名为“丛状血管黏液样肌纤维母细胞性肿瘤(plexiform angiomyxoid myofibroblastic tumor)”。迄今为止,国内外相关报道仅50余例。本文报道1例胃体丛状纤维黏液瘤,并结合文献对其临床和组织病理学特征、免疫表型、诊断和鉴别诊断进行讨论。

病例:患者男性,60岁,因“上腹部隐痛不适2个月”于2018-02-06收治入院。患者无明显诱因出现上腹部隐痛不适2个月,为阵发性发作,自服药物(具体不详)后症状无明显缓解。既往体健,无其他消化道症状。

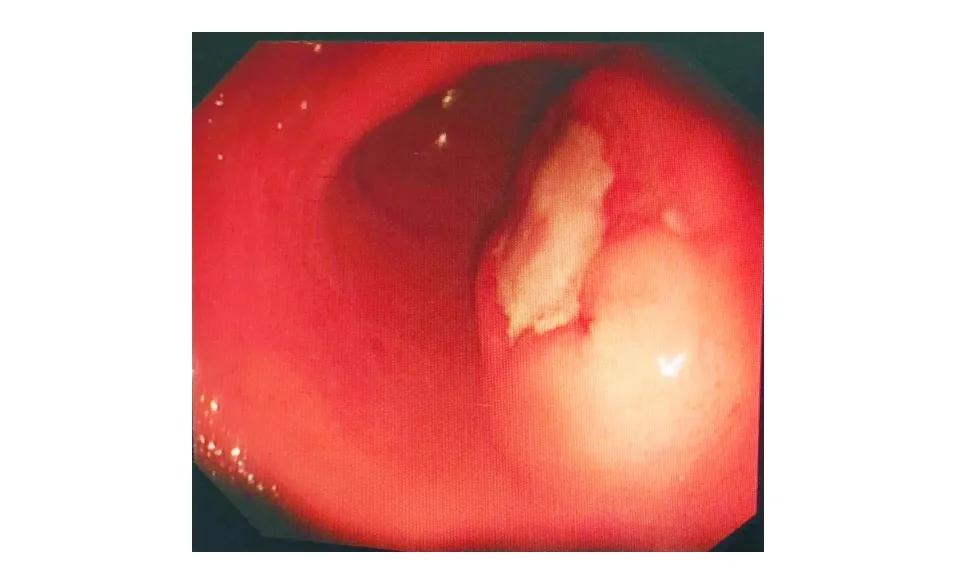

入院体格检查无阳性体征,血常规和生化指标检查无异常。胃镜检查示胃体下部后壁见一黏膜下隆起,表面溃疡形成(图1)。内镜超声检查示一均匀低回声病变,起源于肌层,截面直径3 cm。CT检查示胃窦部近幽门处见类圆形肿块,大小约30 mm×32 mm,边界尚清,静脉期显著不均匀强化。临床考虑胃间质瘤破溃可能,遂行腹腔镜胃肿瘤切除术。术中见肿瘤位于胃体后壁近胃窦部,大小约3 cm×3 cm×4 cm,呈球形,未侵及浆膜。

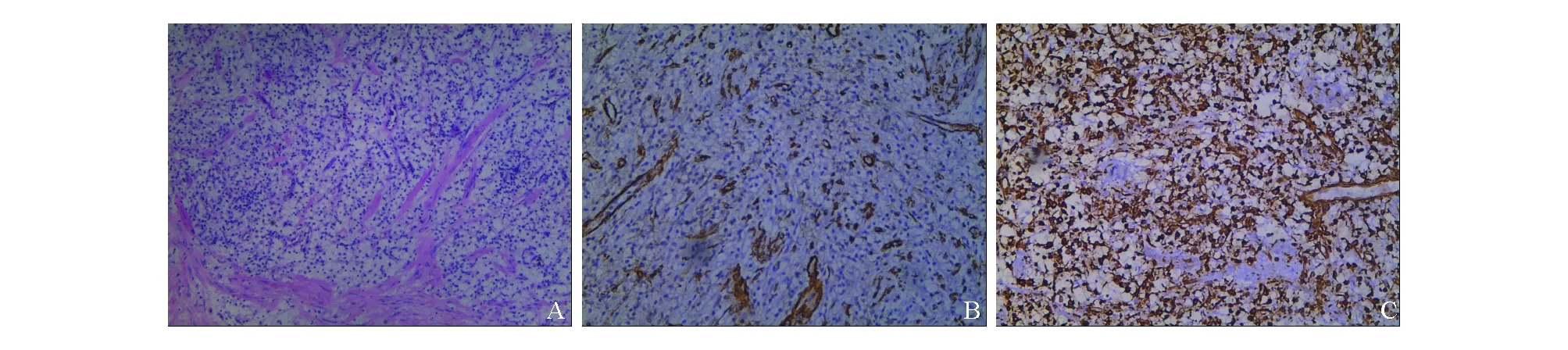

术后部分胃壁组织送病理检查。表面黏膜4 cm×3.5 cm,黏膜中央见溃疡,直径1.5 cm。黏膜下见肿块,大小为4 cm×3 cm×2 cm,切面半透明胶冻样,质中,与周围组织界限欠清,浆膜面尚光滑。光学显微镜低倍镜下见肿瘤位于黏膜下层和肌层,呈丛状、片状,浸润性生长,与胃壁肌层交错排布(图2A),表面黏膜溃疡形成;间质富含黏液样基质和薄壁小血管,可见少量中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞浸润。高倍镜下肿瘤细胞呈短梭形或卵圆形,呈束状排列,胞质呈淡嗜伊红色,核染色质细致,核仁不明显,核分裂象罕见。免疫组化标记:肿瘤细胞平滑肌肌动蛋白(SMA)(部分+)(图2B),波形蛋白(vimentin)弥漫强阳性(图2C),CD117、CD34、Dog-1、MyoD1、结蛋白(desmin)、钙调结合蛋白(caldesmon)、间变性淋巴瘤激酶(ALK)、β-连环蛋白(β-catenin)、Bcl-2、细胞角蛋白(CK)、S-100、神经元特异性烯醇化酶(NSE)均阴性。

图1 胃镜检查示肿瘤位于黏膜下,突向胃腔,表面见溃疡

讨论:胃间叶源性肿瘤以胃肠道间质瘤(GIST)最为常见,也可见炎性肌纤维母细胞性肿瘤、神经鞘瘤、平滑肌瘤、侵袭性纤维瘤病等。丛状纤维黏液瘤是WHO消化系统肿瘤分类(2010版)中新增的分类,发病率低,无明显性别差异,多见于成年人,儿童和青少年偶发[3]。胃丛状纤维黏液瘤多发生于胃窦,少部分位于胃底或胃体[4-6],食管、十二指肠、结肠、胆囊丛状纤维黏液瘤亦有个案报道[7-10]。临床表现无特异性,以上消化道症状为主,可表现为上腹部隐痛不适、贫血、黑便、幽门梗阻、腹部肿块等,部分病例经由其他疾病检查(如胆囊结石)或健康体检偶然发现。胃镜检查可见肿瘤位于黏膜下,呈息肉样突向胃腔,表面黏膜可光滑、完整,部分中央凹陷、溃疡形成,周边黏膜隆起。内镜超声检查通常显示肿块起源于肌层,均匀低回声。胃丛状纤维黏液瘤根据影像学表现无法与GIST鉴别,常误诊为GIST。

A:肿瘤呈丛状生长,浸润胃壁肌层(HE染色,×100);B:肿瘤细胞表达SMA(免疫组化EnVision法,×100);C:肿瘤细胞表达vimentin(免疫组化EnVision法,×100)

图2肿瘤组织病理学表现和免疫组化标记

大体表现上,肿瘤位于黏膜下,为实性,与周围组织分界较清或不清,表面黏膜可完好,亦可有脐样凹陷或溃疡,切面灰白、灰黄,部分半透明样,质韧。光学显微镜低倍镜下见肿瘤位于胃壁内,少部分可长入黏膜内或突破浆膜。肿瘤细胞呈丛状、结节状生长,与胃壁平滑肌交错排列,丛状结构或结节大小、形态不一,间质富含黏液。高倍镜下见梭形肿瘤细胞位于黏液样基质内,间质小血管丰富,可有少量中性粒细胞、淋巴细胞、浆细胞浸润。肿瘤细胞形态温和,无明显异型性,罕见核分裂象。免疫组化标记显示肿瘤细胞弥漫表达SMA、肌特异性肌动蛋白(MSA)、vimentin,提示肿瘤细胞有部分肌纤维母细胞性分化,部分病例可表达desmin、H-cal-desmon等以及CD10和孕激素受体(PR),CD117(c-kit)、CD34、Dog-1、S-100、ALK等为阴性[2,4-7,10]。本例免疫组化标记结果与文献报道基本相符。分子学检测显示丛状纤维黏液瘤患者无c-kit和血小板源性生长因子受体α(PDGFRA)基因突变[2,5-6,10],部分病例可检测到GLI1基因易位[6],提示必要时可行分子学检测作为辅助诊断手段。

胃丛状纤维黏液瘤需与其他原发于胃的间叶源性肿瘤相鉴别:①GIST:黏液型GIST少见,免疫组化标记CD117、CD34、Dog-1阳性,分子学检测存在c-kit、PDGFRA基因突变。②炎性肌纤维母细胞性肿瘤:好发于儿童和青少年,肿瘤由增生的梭形纤维母细胞和肌纤维母细胞组成,呈束状或漩涡状排列,间质内大量炎细胞浸润,免疫组化标记ALK阳性,分子学检测常有ALK基因重排。③神经鞘瘤:影像学显示肿瘤边界清晰,肿瘤组织束状区与网状区交替分布,常见栅栏状排列,免疫组化标记S-100阳性。④平滑肌瘤:肿瘤细胞呈编织状排列,细胞核呈两头钝圆的“雪茄”样,免疫组化标记SMA、desmin、H-caldesmon弥漫强阳性。⑤侵袭性纤维瘤病:好发于女性,纤维母细胞和肌纤维母细胞过度增生,浸润周围组织,免疫组化标记β-catenin核阳性。

胃丛状纤维黏液瘤的治疗以手术切除为主,术式选择与肿瘤大小、部位和患者年龄有关。肿瘤体积较大者选择部分胃切除术,较小的病变可选择内镜黏膜下剥离术(ESD)。文献报道中患者术后均预后良好,无复发和转移[6]。本例患者术后随访7个月,情况良好,也证实了胃丛状纤维黏液瘤的惰性生物学行为。