从风景到山水再到观念

2018-12-13杨小彦

杨小彦

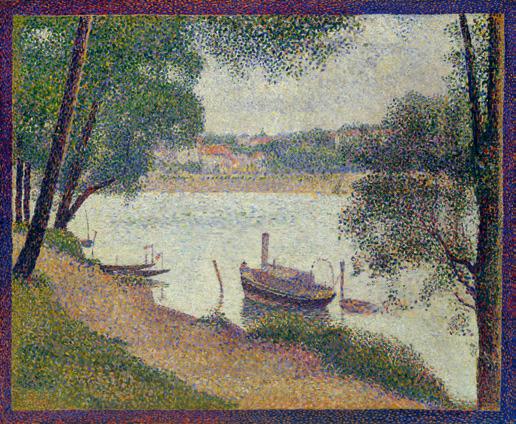

贡布里希在《艺术与错觉》中提到的第一个画家是英国的约翰·康斯太勃尔(John Constable )。贡布里希说,正是康斯太勃尔,把“物理学般的眼睛”作为目标放在了对风景的描绘之中,因为在他看来,“绘画就是科学”。从西方艺术史看,这正是导致印象派出现的早期原因。贡布里希这本书的副标题是“图画再现心理学研究”,讨论的是一个普遍的现象,研究历代艺术家如何在二维平面上创造栩栩如生的三维错觉,以及普通人又如何以是否画像对象、画得是否逼真为标准评判眼前风格各异的艺术。在贡布里希看来,至少从15世纪文艺复兴开始的西方艺术,其主流就是对“逼真”这样一种错觉的追求,以至于产生了一系列骗过世人之眼的描绘手法。这个历史,从乔托开始,一直延伸到点彩派的乔治·修拉(Georges Seurat)。当修拉宣称他的绘画能够经得起物理学光谱分析的检验时,康斯太勃尔的“绘画就是科学”的论断显然得到了近乎完美的实现。此外,修拉的点彩实践也无异于宣告,绘画在模仿对象与逼真地描摹质感方面已经走到了尽头,此后,西方艺术转向现代主义,就具有了历史的必然性,因为就其目标来说,现代主义正是对错觉艺术的反动。

与康斯太勃尔一样,修拉也宣称“绘画是科学的一种”。他们两人相隔半个世纪,目标是一样的,结果却非常不同。当康斯太勃尔强调画家应该有一双“物理学般的眼睛”时,如何通过色彩逼真地表达外光,这一效果正依稀地被敏锐的艺术家感受到了某种可能的前景。其时物理学在牛顿努力之下已经成为经典,我想康斯太勃尔也一定知道这位伟大的科学家关于光谱分析的那个著名实验:在一间闷热的小房子里,所有墙壁和窗户都被厚厚的窗帘遮盖得严严实实,不透一丝光线,除了墙壁上一个小孔之外。牛顿站在房子里,浑身大汗,手上拿着一只三棱镜,不时兴奋地用这三棱镜挡住小孔的光线。每当这个时候,三棱镜折射出来的七彩波长就会投射到漆黑的墙上,有力地证明看似灿烂的白光,原来是由七种不同的波长组成的。牛顿成功地破解了光的秘密,为未来的光学奠定了坚实的基础,也为色彩理论的建立提供了必要的科学条件,让后人得以赖此发展外光色彩体系,以便把神圣而复杂的阳光固定在画布上。从某种意义上说,印象派之所以出现,应该要归功于牛顿对光学的贡献。康斯太勃尔显然受到牛顿的刺激,奇异的三棱镜让他依稀看到让画面变得如同自然一样闪闪发亮的希望。可到了修拉的时代,物理学的光谱分析已经成熟,物理学界对于光的构成也有了较之以前更为清晰的認识,古典物理学正面临着日益严峻的挑战,新世纪的曙光正在大踏步地走过来。没有一个物理学家,甚至没有一个人,真的会用光谱去分析修拉的作品是否正确,因为科学是科学,艺术是艺术,科学有错对,艺术却没有错对。事实上,从艺术史来看,修拉的努力正好终结了康斯太勃尔所开创的事业,错觉艺术止于修拉,之后,艺术转型成为必然,现代主义理所当然地站在错觉的反面,从而引发了20世纪长达100多年的艺术革命,至今仍然没有终止。

和中国绘画传统相比,西方风景画的独立显然要珊珊来迟。直到17世纪,荷兰才开始出现以风景为母题的流派。此后,法国出现了一个仅粗通文墨的画家洛连,他终生以风景为创作对象,在那个强调历史画的美学氛围中显得有点特立独行。康斯太勃尔早年的求学经历也说明,从谋生出发,他应该发展肖像画,他也有这个能力。但对于家乡田园的长久留恋,以及个人内向与沉思的性格,最终使他选择了风景。我至今都不能忘怀,当我站在英国国家博物馆的展墙上,注视着康斯太勃尔画于1821年的《干草车》时,无论如何我都无法复现与这一杰作联系在一起的一些细节。比如,法国画家德拉克洛瓦在1824年的巴黎沙龙上看到了这一幅风景画之后,马上被画面的空气感所感动,迅速动手修改他那准备在同一展馆展出的《塔西提岛的屠杀》一画的天空。1824年康斯太勃尔的三幅油画在法国巴黎展出,获得了空前的好评,并由此奠定了这个内向的英国人在西方风景画历史中的地位。那一年,莫奈的早期导师布丹刚刚出世。将近十年之后,也就是1830年,毕沙罗出世。再过十年,1840年,莫奈出世。修拉要到1859年才出世。这些人登上艺术舞台还要到19世纪的下半叶,第一次的集体亮相则是在1874年,距离《干草车》创作已经过了整整半个多世纪。

康斯太勃尔画的是风景,英文叫landscape,直译的话,这个词的意思颇为物理,通常指土地,以及耸立在土地上的诸种事物,比如树木、房子、山石,当然也包括嬉戏其间的农人和缓缓而去的河流。至于在土地上描绘什么,与特定时代的特定趣味与审美习惯密切相关。自尼古拉·普桑(Nicolas Poussin)以来,在土地上画古罗马建筑的废墟代表着“古典主义”的趣味,在土地上画牧羊女则象征着“田园风光”。关键是风景的构图,那是透过一个框架往外观看的结果。在这里,框架暗指窗户,风景就是透过窗户所看到的有限景观。“框”这一概念对理解西方风景艺术的构成很重要,透视暗含其中,让风景成为有观看中心的存在。透视是北方文艺复兴的代表画家阿尔布雷希特·丢勒(Albrecht Dürer)一生研究的题目之一,他有四幅木刻作品形象地描述了透视之于构图及观看的重要性,以及在平面上表达三维空间的原理。也就是说,通常而言,所谓风景,指的是透过一个有限的框所看到的有透视中心的自然景色,透视是风景的题中应有之义。另外,自然景色均笼罩在无处不在的光线之中,所以,对光的描绘就成为风景的重要目标。重要的是,这一目标是充分视觉化的。康斯太勃尔的意义在于,他比前人更明白,就绘画而言,画面中光的效果必须转化色彩关系(色相)才能获得表达,而不仅仅是明暗(色阶)那样简单。比他年长一岁的另一个英国风景画家威廉·透纳(Joseph Mallord William Turner),在追求光线效果上甚至走得更远,他晚年所画的那些接近抽象风格的暴风雨中的港湾,天地浑然一体,既是对气氛的描绘,更是对情绪的捕捉,在色彩关系上已经离印象派不远了。

现代以来,西方艺术进入中国,为什么总是被我们大多数人解释为“写实主义”?部分原因是,西方人在他们绘画中所表现的那种错觉效果,无论如何都震惊了习惯于“传统山水”的国人之眼。百年来,那些前赴后继去西方学习艺术的人们,总体上说,主要就是学习所谓的“写实主义”,其中姣姣者如徐悲鸿、颜文梁、吴作人等。这一状况直到最近半个世纪才有了根本的改变。

当然,对错觉艺术的惊讶也引起了传统阵营的激烈反对。晚清花鸟画家邹一桂在其著作《小山画谱》中的回应可以说是相当具有典型性的,他在描述“西洋画”时指出:“西洋人善勾股法,故其绘画,于阴阳远近不差锱黍。所画人物屋树,皆有日影。其所用颜色与笔,与中华绝异。布影由阔而狭,以三角量之。画宫室于墙壁,令人几欲走进。学者能参用一二,亦其醒法。但笔法全无,虽工亦匠,故不入画品。”在这里,能入画品者,乃山水也,构成山水品格的,则是由来已久的笔墨趣味。风景作为一种绘画样式,尽管逼真,但与画品无关。中国自古以来对于何谓画品向有论述,北宋时苏轼兄弟即已对“形似”说提出了严厉的批评,以为画贵在“真空”而不是“顽空”,画重在“常理”而不是“常形”1 。一个画家讲究形似,犹如儿童一般幼稚可笑。诗无达诂,画也一样,意味无穷,不能全凭视觉判断。这似乎说明,中国传统山水画并非全然视觉化的,作为一种约定俗成的笔墨符号,文人能够从中读出诗意来。

某种意义看,西方风景基于观看,是一种视觉化的追求。正因为这一原因,所以,当1839年摄影术发明以后,摄影的纪实功能就对绘画产生了极大的冲击。有的学者甚至认为,正是摄影术的诞生,才促使绘画走上了抽象主义和现代主义的道路。检索摄影发明前后的历史非常有意思,发明摄影术有几个关键人物,他们的身份恰好说明,在摄影这一中性的概念中,包含着几重彼此对立甚至冲突的价值取向。法国人尼尔普斯和达盖尔原来是画家,他们的发明却得到著名物理学家弗兰索瓦·阿拉贡(Fran·ois Mitterrand),以及他所代表的法兰西科学院的全力支持,并成功地注册了专利,获得了发明摄影术的荣誉。另一个发明摄影的法国人巴耶尔是个公务员,受到阿拉贡的压制,不得不把摄影术的发明权让给达盖尔,但其成就却得到法兰西艺术院的肯定。在艺术院院士德斯荷·哈乌尔-侯谢特(Desiré-Raoul Rochette)看来,巴耶尔的纸上正像效果恰如艺术一般迷人,是“名副其实的素描”2 。发明摄影术的还有一个英国人塔尔博特,他是个科学家和人文学者,一生热衷于各种研究,摄影只是其广泛爱好之一。从成像角度看,达盖尔的银版照片最为清晰,巴耶尔的纸版照片像“素描”,塔尔博特因为是双重曝光,从负片到正片,细节损失最多,应该是三人之中最为模糊不清的。这或许是达盖尔摄影术能够比他们流行的原因之一。仅从这些事实即可看出,摄影之于绘画,在视觉目标上本来就有某种重合。更重要的是,从绘画到摄影的转变,体现了人类如何从肉眼观看转向了机器观察,其中,1839年摄影术的发明成为标志,把人类的视觉史划分成两个不同的阶段,第一个阶段以手工绘制为基础,在第二个阶段,由于出现了一部观看的机器,出现了图像复制的技术,深刻地改变了视觉生产的方式,并创造了一部由图像组成的历史,视觉史正是这样被改写的。至于摄影术是科学,是艺术,还是纪实性的图像文献,从其发明之日起就一直争论不休。19世纪摄影术发明的时候,英国和法国著名的艺术批评家拉斯金和波德莱尔对此术持有强烈的反对态度,认为摄影毁掉了艺术的前途,让不负责任的自然细节掩盖了人类心灵的审美体认。绘画因摄影而走上了一条不归之路,在这里似乎得到了某种历史必然性的验证。其中,所谓不负责的细节,是指通过机器之眼所摄取的影像,几乎所有细节在一瞬间都给清晰地呈现了出来。而繪画,就审美来说,从来都是心灵选择的结果,其意义正在于有所弃舍与强调,而要达到这一点,手工绘制的技法与审美趣味必不可少,绘画的表现性因素正在这里得到了充分的体现。

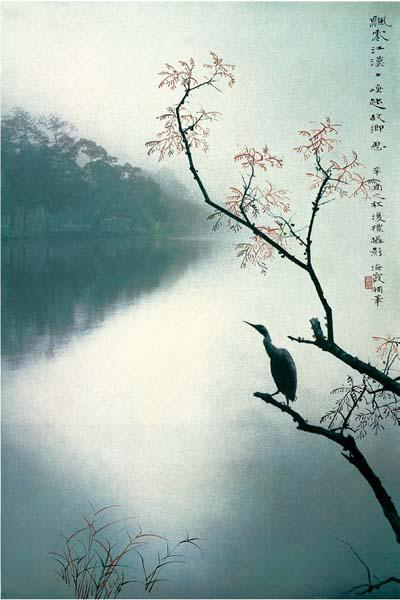

有意思的是,摄影进入中国,不像“写实主义”那样,并没有引起国人相关的争论,甚而还出现了另一种倾向,以民国郎静山为代表,把中国传统山水样式引进这一西方的器具发明之中,让机器之眼“看”出经典的山水画来,创造了一种集锦式的唯美样式。此后,在中国摄影界,继承这一倾向可谓代不乏人。最近去世的香港摄影家陈复礼,正是此类风格在当下的重要传承者之一。

郎静山通过暗房处理进行拼接,刻意模仿传统绘画样式,他的做法引起了摄影界乃至艺术界的热烈讨论。郎静山的做法不仅符合那个年代画意摄影的美学诉求,彰显摄影的艺术性;而且,他通过这样一种对中国传统绘画样式的直接挪用来为其时的民族主义张目,创造了一种属于中国的摄影式的绘画,或绘画式的摄影风格。

我想,作为摄影家,郎静山可能一开始就强烈地意识到,对于摄影而言,在纪实性与艺术性这两者之间,艺术性是无足轻重的。作为一个对传统文化浸淫甚深的文化人,郎静山特别注意到了摄影的外来身份,毫无疑问,这是来自西方的观看机器。为了解决摄影的艺术性问题,他坚持走画意摄影的道路;而在摄影作为外来者这一点上,他表现了前所未有的文化主动性,在完全技术化的操作中,通过集锦去营造民族主义的风格样式。也就是说,刻意模仿传统绘画的表现效果,成为郎静山同时解决摄影的艺术性和民族性的有效方法,使摄影变成绘画的同时,还变成了“中国式”的绘画。最后,他还通过集锦的方式完全消解了摄影的逼真性与瞬间性,以及这一逼真性、瞬间性背后所拥有的观看现实的直接方式。

从摄影的逼真性与瞬间性这一物理性质看,郎静山的摄影实践具有一种奇特的反摄影倾向。如果联系到受西方持续冲击与影响的中国艺术现实,郎静山的民族主义选择就不仅反摄影,而且还反西方。更有甚者,他的集锦方式告诉我们,他还反观看。郎静山通过艺术性拒绝摄影的逼真性,通过民族主义策略拒绝摄影的西方性,通过集锦拒绝摄影的瞬间性。这构成了郎静山的摄影观:摄影不是观看,摄影是艺术,而且,摄影还是一种民族主义的艺术。郎静山拆解了摄影的逼真性与社会观看的必然联系,去除了镜头对时间过程的切片功能,把摄影实践后移到暗房,变集锦为风格。

今天看来,郎静山的摄影实践带来了复杂的影响。站在画意摄影的传统看,从郎静山开始,经张印泉、黄翔到当代的陈复礼,乃至一大批追随者,其审美情操一脉相承,代代有人,成为书写摄影艺术性的主流正宗。这一点恰恰构成了现代中国摄影努力向艺术靠拢的典型现象。但是,随着摄影对社会介入的加深,摄影作为一种现实观看日益深入人心,通过对时间切片的截取自觉呈现社会的进步这一价值立场受到众多新一代摄影家的高度肯定,对比起来,郎静山式的集锦式的摄影艺术风格,显然备受冷遇,受到越来越多的批评,也就可以让人理解了。迄今为止,我以为还没有谁能真正意识到郎静山在摄影史中的文化意义,原因是,我们不太愿意还原这位百岁老人当年在暗房里辛勤集锦时的独特心态。后世论者总是过于简单地把集锦和传统挂钩,忽视了背后强烈的民族主义取向。这一取向,正是上世纪二三十年代以上海为中心的现代主义文化思潮中的重要组成部分。

有意思的是,今天出现了既背离文献式摄影、又拒绝集锦式摄影的新的摄影潮流。有人把这一潮流称为观念摄影。这样命名也无可厚非,至少表明在新一代摄影家当中,有人试图把摄影变成观念的载体,通过不同图像的彼此对应达成传递信息的目的。有一些摄影家似乎重新发现了镜头与山水的关联,通过黑白影纹的处理试图“还原”山水的视觉本意。在他们看来,传统山水的长卷构图体现了一种流动的注视,这一注视长期以来被消解在笔墨的叙述中,现在,一旦用影纹取代了笔墨,也许一种属于山水的本意才能获得释放。不过,我一直对这一追求持怀疑态度,因为,一旦山水脱离构成其存在的笔墨因素,所生产的视觉产品是否还应该叫做山水?或者应该有另外一个名字?对于传统摄影界来说,当代艺术家介入摄影是近几十年所发生的重大事件。当代艺术家关注的重点很多时候并不在摄影,而在于由摄影建构的图像世界。不少摄影家热衷于布置一个庞大而复杂的场面,然后,像导演那样,让众多的模特按照其意愿完成一场别出心裁的表演,摄影只是最后的手段,用以记录曾经的人工装置与戏剧情景。有人对此提出的质疑是,既然表演与场景已经达成观念的传达,为什么还要拍摄成巨幅照片?面对这样的作品,究竟是对象重要还是摄影重要?我在观赏这样的作品,是思考创作的过程,还是摄影这一结果本身?通过摄影的逼真性颠覆人们对传统绘画的固有认知,也是一种与摄影相关的手法。关键是,所颠覆的不仅是表面质感,让那些曾经熟悉笔墨构成的画面的人们,当他们看到相同的情景却变成了摄影时,一定会产生视觉上的昏眩。要知道,画面的质感变了,其所代表的内涵也一定会发生根本的质变。

观念的发生有时候并不取决于观念本身,改变曾经熟悉的对象,观念就会莫名其妙地浮现在眼前。如果说,风景和某种物理的眼光有关,风景就是建基在自然之上的人为的各种物质的审美遗存,那么,山水就具有真正的抽象性,因为山水志在趣味,志在气韵生动,所谓仁者乐山,智者乐水,说明山水是畅神的一个巧妙借口,一个挽留诗意的文化诡计。用这样一种态度去改造物理性的器具,让观看的机器丧失其原本的意志,摄影就一定会被解体。幸好摄影的解体很快就成为一种审美的神话,让那些前赴后继的、怀有社会信念的摄影家及时抓起相机深入到变动的现场,从而让图像充满动人的现实力量。有意思的是,摄影技术的广泛普及,数码成像的便捷方式,一方面彻底实现了摄影民主化的原初理想,让拍摄成为每一个人天生的权利;另一方面却彻底消解了摄影专业持续良久的神圣性,让资深的摄影家不断产生英雄不再的凄沧感觉。最后,是否观念可以挽救这一切?当观念大于摄影时,摄影难道可以再次被有效地建构起来,成为人類观看的重要载体?

在这里,我简略地回顾了摄影与绘画、或者反过来,绘画与摄影的互文性的历史关联,以及其背后所折射的文化观念的激烈交锋。摄影从西方开始,通过一部机器去观察自然,复制物象,以及生产图像。然后,这一机器随着西方进入中国,在类似郎静山那样的文化人的努力改造之下,其风景概念不复存在,反而成为山水的奇特集锦,让这一西方的观看方式变成了中式的唯美判断。后来的摄影发展我想人们就应该比较熟悉了,在新的历史条件下,摄影界重新强调摄影的纪实与文献功能,用摄影作为工具介入到社会进步当中,不仅成为改革的见证者,更是推动者。今天,也许观念式的摄影正在崛起,摄影再次变成媒介,变成有效与便捷的视觉载体,人们不再为摄影本身而争论,人们关心的是,摄影承载观念的可能性还有多少,人们在观看图像时,是否会最终离开摄影而走向其所传达的观念。显然,这是一个新的考验,摄影能否在这一新的观念转型当中再次获得自身的主体,将是一个真正的问题。

(作者为艺术评论家、视觉文化研究者、艺术家、中山大学传播与设计学院教授)

注释

1.顽空与真空说,见苏辙语:“贵真空,不贵顽空,盖顽空顽然无知之空,木石是也。若真空,则犹之无焉,湛然寂然,元无一物;然四时自尔行,百物自尔生,灿为日星,滃为去雾,沛为雨露,轰为雷霆,皆自虚空生,而所谓湛然寂然者,自若也。”(苏辙《论语解》。)常形与常理说,见苏轼:“余尝论画,以为人禽宫室器用皆有常形,至于山石竹木水波烟云,虽无常形而有常理”。(苏轼《净因院画纪》)。此外,苏轼对吴道子评价颇高:“道子画人物,如以灯取影,逆来顺往,旁见侧出,横斜平直,各相乘除,得自然之数,不差毫末,出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外,所谓游刃余地,运斤成风,盖古今一人而已。(见《书吴道子画后》)”但当他把吴与王维作对比时,却又不无微词:“吴生虽妙绝,犹以画工论。摩诘得以象外,有如仙翮谢笼樊。(见《王维吴道子画》)”苏轼的真正看法其实在《书鄢陵王主簿所画折枝二首》中有明确表述:“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。”

2.有关内容可参见安德列.·胡耶《摄影:从文献到当代艺术》,浙江摄影出版社,2018年,22页。