分析派马克思主义功能解释疑难的系统科学解

——范帕里斯对功能解释的辩护述评

2018-08-16桂起权万子谦

桂起权 万子谦

众所周知,新兴的分析派马克思主义是马克思主义研究与盛行于英美地区的分析哲学相结合的产物。G. A·柯亨(G. A. Cohen)是分析派马克思主义的开先河者,他决心用分析哲学的明晰性和精确性来解读马克思的学说。正是他第一次把分析哲学的程序标准铺垫在历史唯物主义的研究之中。柯亨的历史性功绩在于,一个新的马克思主义学派由于柯亨的方法论开拓而迅速发展起来,欧美地区的效仿者也纷纷采用分析方法来探究历史唯物主义的微观基础。柯亨确实做了大量的工作,他以分析哲学的清晰性和精确性为准则,对历史唯物主义的基本范畴重新做出澄清和界定。①余文烈:《分析学派的马克思主义》,重庆:重庆出版社,1993年,第16-17、32页。

柯亨主要凭借“功能解释”为马克思的历史唯物主义理论做辩护。然而,他的具体论证却是很有争议的。他的观点从提出开始,得到的就既有赞赏又有尖锐的反驳意见,即使在其学派内部也是如此,其中最具代表性的就是乔恩·埃尔斯特(Jon Elster)所做出的严厉批评。②Jon Elster, Making Sense of Marx, Cambridge: Cambridge University Press,1985.对此,包括柯亨本人在内的不少分析派马克思主义学者都做出了辩护。在这诸多辩护中,菲利普·范帕里斯(Philippe Van Parijs)的辩护有其特殊之处,因为他不仅和批评者埃尔斯特一样,致力于考察包括功能解释在内的历史唯物主义理论是否有其微观机制作为基础,还将部分系统科学的理论引入了讨论之中。

一、柯亨的功能解释及其困境

功能解释,自柯亨在其代表作《卡尔·马克思的历史理论:一个辩护》(1978)中将之作为历史唯物主义的主要理论方法提出以来,就成为一个重要的问题进入了西方马克思主义理论研究的视野之中。此后,在其他分析派马克思主义的学者中,逐渐达成了一种共识,即将功能解释看做马克思历史唯物主义的主要解释方式。关于功能解释,由于国内已有学者做了较为细致的说明,①陈伟:《功能解释与唯物史观》,《现代哲学》2011年第5期。故在此我们仅限于做一个简略的陈述。

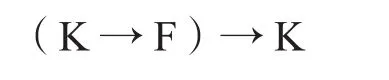

柯亨对功能解释是这样定义的:“被解释项的特征是由它对解释它的东西的作用来决定的”。一个简单的例子是这样:鸟有空心骨;为了解释鸟有空心骨,我们诉诸空心骨对鸟的功能的贡献,即空心骨有利于鸟的飞行。②G. A. Cohen, Karl Marx’ s Theory of History: A Defence,Oxford: Oxford University Press,2000, pp.278-279.功能解释的逻辑结构因此就是这样:

以K表示鸟有空心骨,F表示有利于鸟的飞行。

那么这一解释就得到如下表示:

以自然语言陈述就是:若鸟有空心骨有利于鸟的飞行(是真的),那么鸟有空心骨是真的(或者得到解释)。按照柯亨的看法,历史唯物主义的主要解释方式在形式上正是功能解释。构成历史唯物主义理论基础的,可以认为是这样的两个命题:在生产力发展水平和生产关系之间,以及在经济基础和上层建筑之间,总是有一种向着某种相互适应的状态靠拢的倾向。③P. V. Parijs, Marxism Recycled, Cambridge: Cambridge University Press,1993, p.10.在《〈政治经济学批判〉序言》(1859)中,马克思做了这样的表述:

(1)一个社会的生产关系特征由这个社会的生产力状况来解释;

(2) 一个社会的上层建筑的性质由这个社会的经济结构来解释;

(3)生产关系促进生产力的发展;

(4)上层建筑稳定经济结构。

按照柯亨的看法,这四个命题间的关系只有用功能解释才能得到最好的澄清。以(1)和(3),即生产关系和生产力状况之间的关系为例:以RP表示生产关系特征,以PF表示生产力状况。功能解释的表示如下:(RP→PF)→RP。即:之所以生产关系特征由生产力状况来解释(决定),是由于生产关系能够促进生产力的发展。如果具有特定的生产关系有利于当下生产力的发展是真的,那么具有那一种特定的生产关系是真的,或者可以得到解释。也就是说,(3)恰好构成(1)能够成立的理由。由于历史唯物主义的理论基础只能由功能解释来做出最好的阐述,那么整个历史唯物主义对功能解释的依赖性也就不言而喻。事实也是如此,在相关问题的阐述中,功能解释式的说明方式正是马克思所常用的。因此,柯亨想要为历史唯物主义辩护,就不得不为功能解释进行辩护。

功能解释在生物学中的使用大体上是得到认同的。而功能解释的生物学使用的合理性,是由一个独特的机制,即自然选择机制来支持的。之所以鸟会由于空心骨有利于飞行而有空心骨,恰恰是因为飞行能力越强,鸟的生存能力就越强,其基因能够保留和扩散的可能性就越大。也就是说,在生物学的功能解释中,功能作为解释之所以能够成立,是由于这一功能相关于这一功能的具有者的生存和繁衍;而生存和繁衍受到优胜劣汰自然选择的约束,在这里构成了一种所谓的“反馈环路”。正如埃尔斯特指出的那样,由某种特征对其承载者的功能做解释有一个必要的条件,那就是这一功能必须要能够以某种因果性的方式作用于其承载者,并以此来维护这一特征的存在。或者说,功能能够通过经由承载者的因果反馈环路来维护这一特征。而正是基于这一点,埃尔斯特对将功能解释应用于社会科学研究中(具体地说,应用在历史唯物主义中)的观点,提出了激烈的批评。

埃尔斯特清楚地表示:功能性的分析在社会科学的研究中毫无地位,因为在社会科学中不存在可以类比于自然选择的理论(来为功能解释说明其必要的因果反馈环路)。埃尔斯特认为,社会科学家们提出的任何解释,尤其是功能解释,如果不能够提供一种可行的机制上的说明,那么这种解释就是不值一提的;而和生物学不同的是,社会科学无法为它所使用的功能解释提供一个合适的机制说明。①Jon Elster, Making Sense of Marx, Cambridge: Cambridge University Press,1985, pp.462-463.埃尔斯特认为,如果这一论证成立,那么显然,在社会科学中使用功能解释就不能像在生物学研究中使用功能解释一样具有合理性。我们知道,许多人都接受达尔文主义,却反对社会达尔文主义,因为生物学与社会科学的机械类比是不恰当的。埃尔斯特引出的结论是,在研究人类社会历史的历史唯物主义中使用功能解释,也同样应该被认为是存在疑问的。然而,依我们看,问题的实质,在于对社会历史做出功能解释时,深层的根据是依托于系统科学的普遍原理,而不是对生物学特殊理论的简单类比。

二、范帕里斯对功能解释的辩护

范帕里斯认同埃尔斯特的前提,但不认为在社会科学中真的缺少如自然选择一样能够给功能解释提供支持的微观机制。他引入了两个新的概念工具来帮助进行这一观点的论证:吸收的马尔科夫过程(absorbing markov process)和强化(reinforcement)或反复强化机制。②P. V. Parijs,“Functionalist Marxism Rehabilitated: A Comment on Elster”,Theory & Society, 1982, 11(4), pp.498-499.“吸收的马尔科夫链”是一种特殊的马尔科夫过程(链),在其中任何一个态都能够在有限次的随机过程中达到所谓的“吸收态”,即一旦达到就不再会离开的态。马尔科夫过程是对一个由一连串随机事件构成的事件序列的数学描述,其特征在于,这一连串的随机事件中的每一个都仅仅与其前一个事件有关,而与更前的任何事件都无关。这一连串随机事件中每一个的结果,被叫做一个“态”(state),而所谓的“吸收态”(absorbing state)是指一种特殊的态,对于这个态而言,进入任何其他态的概率都是0,而进入它自己的概率则是1。这也就意味着,一旦马尔科夫过程进入一个吸收态,即某个随机事件的结果恰好是那一个特定的结果,那么这个马尔科夫过程就可以被认为是停止了,因为接下来不再会发生任何的随机事件。

举例而言,有这样一块石头。这块石头有n个面,其中一个面积非常大,其他n-1个面的面积都非常小。可以想象成一个类似于半球体,但球面由许多小的平面组成的形状。这样一块石头在沙滩上,由于海浪的推动,会不断地发生滚动,着地的面会一次次发生改变。当那n-1个小面中的某一个着地时,每次海浪推动都会随机地使它变为另一个面着地。一旦那个最大的面着地,那么它几乎就不再可能被海浪推动到其他面着地的状态了。这个最大的面着地的状态就可以看做一个近似的吸收态。而所谓吸收的马尔科夫链,则是一种特殊的马尔科夫进程。在一个吸收的马尔科夫进程中,从任何一个可能的态开始,都能够在有限次随机事件之内达到某个吸收态。也就是说,一个吸收的马尔科夫链是一个一定会在有限的时间之内达到稳定状态并停止的马尔科夫进程,它可以用来描述一系列仅会在达到某种特定的状态,或者说达到符合某种条件的状态时停止的随机事件。

强化,或者说反复强化,则是一个来自于心理学的概念。在操作性条件反射,或者说工具性条件反射中,强化是起着关键作用的因素。和经典条件反射——例如巴甫洛夫的狗——不同,操作性条件反射不体现为非自愿行为,如巴甫洛夫的狗流口水,而体现为自愿行为,或者说是有意图的行为。例如,在小鼠的笼子中设置踏板,一旦踏动踏板就会落下食物。这样反复数次之后,小鼠踏动踏板的频率就会大幅度提高。这就是建立了一种操作性条件反射,以某种行为的结果来影响对应的行为甚至意图的出现频率。这里踏动踏板之后落下的食物,就是对踏动踏板这一行为的强化。按照范帕里斯的观点,强化虽然和自然选择同样可以为功能解释提供机制说明,但它和自然选择有着决定性的不同:自然选择是通过选择特征的携带者来达到某种特征的固定,强化则是直接在被强化者中通过强化的方式选择出它所在意的那种特征。因此,与自然选择中作为选择标准的繁殖几率不同,跟强化直接相关的选择标准是对象内部的某种选择标准,或者说“满足几率”,即小鼠对作为强化方式的食物的偏好程度。同时,强化总是要求在特征和功能之间有某种因果上的联系,即小鼠踩踏踏板这一特征和这一特征的功能——掉落食物之间有某种因果上的联系,而自然选择则没有这种要求。最后,反复强化可以仅仅作用于某个单一的对象,而不必像自然选择一样,最少也必须作用于由选择对象构成的一个种群。①P. V. Parijs,“Functionalist Marxism Rehabilitated: A Comment on Elster”,Theory & Society, 1982, 11(4), p.499.

这样一来,强化就能够和吸收的马尔科夫链很好地相结合。因为吸收的马尔科夫链所描述的,恰好就是一组盲目的随机事件,直到恰好达到符合某种条件的状态时停止。因为强化更强调于达到满足和不达到满足之间的截然区分,这一不连续的变化用吸收的马尔科夫链来表述会更加方便。

范帕里斯认为,首先,吸收的马尔科夫链可以很好地描述社会变化。在社会出现不稳定的时期,会有某种“压力”或者“疼痛”作用在社会上,这就构成了社会变化的动力。与此同时,也一定存在对这种“压力”的解决,即某一种社会变化能够达到的状态,能够使这种压力消失。那么社会会在压力的驱动下以某种盲目的方式发生变化,这种变化会在达到使压力消失的状态时突然停止。其次,社会的各方面特征,在不稳定时期以外的时期可以看做是基本不变的,所以社会的各方面特征基本是由不稳定时期的吸收的马尔科夫链确定的。那么,社会的各方面特征自然可以由它的某种“功能”来做解释,即在社会变动时期缓解“压力”或者“疼痛”的功能。这样一来,就在描述性质上对社会科学中功能解释的使用提供了一种支持。

而反复强化则进一步为这一说明提供机制上的支持。不同于吸收的马尔科夫链仅仅在特征上或形式上支持了功能解释,强化提供了这一过程是如何发生的微观机制。将自然选择通过机械类比而直接照搬进社会科学的努力已被证明是失败的,因为社会的发展变化和自然界中物种的生存繁衍有许多不同之处。而强化和自然选择在上述方面的不同,使得它能够比自然选择机制更好地适用于说明社会问题。强化机制既不必面对社会活动中不存在保证自然选择能够成立的生存压力,以及相应的繁殖几率问题,也不必回答社会活动何以能够被理解为自然选择所必须的最小单位,即一个种群的责难。从特征上来看,强化和自然选择作为机制的差异确实可以帮助它回避许多将之应用在社会科学中的问题。而在这方面,范帕里斯已做出了尝试,成功地使用强化作为基本机制说明了一部分社会现象是如何产生的。②P. V. Parijs, Evolutionary Explanation in the Social Sciences: An Emerging Paradigm, London: Tavistock Publications,1981, pp.58-214.

这样一来,范帕里斯认为自己已经在某种程度上为社会科学中的功能解释,尤其是历史唯物主义中的功能解释提供了一种机制上的说明,能够从容面对埃尔斯特的指责,继续坚持作为马克思历史理论核心的功能解释的合理性。

三、范帕里斯辩护的特征和问题

“吸收的马尔科夫链”中吸收态的概念,显然是受了非线性动力学中“吸引子”概念的启发。反复强化虽然来自于心理学,但就其实质而言,它构成正反馈的反馈环路,如果提升到普遍原理,则应当归属于系统科学的范畴。反复强化这种正反馈的反馈环路,在控制论、协同学中都是常见的作用机制。经济控制论中,可以举一个“开放条件下的经济良性循环”的例子来看。比如,高投资水平导致高生产率,导致高产出。一方面,高产出(对外)导致低成本出口,导致高出口,导致国际收支好转,导致外汇储备增加,导致国内经济好转。另一方面,高产出(对内)导致高收入,导致高储蓄率,导致高购买力,导致高投资水平,又导致高生产率……与高投资水平相匹配,新技术的引进是关键。整个过程都是“反复强化”的正反馈机制在起作用,通过“反馈回路”实现良性循环。真正的解释力来自系统科学的普遍原理,而并不局限于心理学之类的某一门具体科学。范帕里斯的论证正是由于引入了这些系统科学的思想,才让他比较从容地在埃尔斯特尖锐的批判中为功能解释辩护。之所以系统科学的思想有这样的效果,恰恰是因为历史唯物主义所探讨的对象:人类社会的历史,或者说,分析派马克思主义所探讨的“社会历史说明中的功能解释”问题,本身就是属于系统科学研究所能统率的范围之内的。

当然,功能解释和进化论的联系是毋庸置疑的,正是进化论支持着生物学中功能解释的合法性,这是科学史上最为成功的案例之一。那么进化论的内在机制又是怎样的呢?是否是某种特定的结构支持着功能解释的成立?著名哲学家施太格缪勒在《当代哲学主流》(下卷)中给出了理想的答案,这就是存在着比达尔文自然选择原理更高、更普遍、更一般的规律。按照超循环理论,生命起源于分子无序,生化反应的循环和催化超循环过程把选择价值高的突变体过滤放大,从而形成功能性组织,后者经过自我选择并优化,再向更高水平进化。施太格缪勒指出,由艾根的“选择进化方程”,从理论上可以导出达尔文的自然选择原理。艾根的选择进化方程及其相应的选择价值概念,给出了达尔文机制的精确表达,其中用数学语言表达的选择函数值起着主要作用;而以此为判别标准就可以指明,突变体序列的结构组合在生存竞争中受到一定的选择压力,最后只有选择函数价值高的形成物才能保留下来。据此,我们在《生物科学的哲学》一书中明确提出了“系统科学正是生物学理论背后的元理论”的主张。①桂起权、傅静、任晓明:《生物科学的哲学》,成都:四川教育出版社,2003年,导言。也就是说,在生物学理论中,正是系统科学的规律,包括系统性整体所具有的超循环特征,保证了对系统性整体使用功能解释是有其合理性的。毫无疑问,人类社会也是一个系统性整体,其复杂性更是被看做系统科学最困难的研究对象;那么,对人类社会这样的复杂系统是否可以使用功能解释,当然是由这一对象是否具有支持功能解释的基本特征来决定的。

在范帕里斯的辩护背后,真正能起支撑作用的应当是系统科学所提供的方法论的普遍原理,而并不需要依赖于生物学特殊原理的类比。为了说明是否可以在社会研究中使用功能解释,最彻底的方式就是立足于系统科学中的普遍原理加以论证,比如了解所研究对象是否符合超循环理论及其选择进化方程的要求,是否符合协同学所要求的复杂系统内各子系统及其要素既竞争又合作的反馈作用机制等。

范帕里斯本人的论证也有问题,即他虽然通过引入系统科学理论踏上了正确的道路,却未能走得更为彻底,仅仅初步的借用了一些浅层理论和概念就事论事地讨论问题,他自己束缚自己,把系统科学的普遍原理不甚恰当地局限化了。这就导致他的辩护仍有缺陷和漏洞:他将社会变化描述为吸收的马尔科夫链,并将解除压力和痛苦的状态定义为吸收态,但这一吸收态的确定仍然是通过功能的方式来完成的。一方面,解除压力和痛苦本来就是一种功能;另一方面,什么样的具体状态能够解除压力和痛苦,同样只能通过一种和柯亨没有什么差别的功能解释的历史唯物主义来进行说明。在某种意义上,这里已经构成了循环论证,即以功能解释来辩护功能解释。另一方面,范帕里斯以反复强化作为功能解释的核心机制,而强化这一机制在心理学中的使用依赖于一个外在于被强化者的操作者,来确定强化的具体是哪一种特征,以及强化的方式。这就要求强化作为一个机制,必须依赖于一个独立的有意向性的主体,而不能仅在被强化对象中得到实现。然而,在社会研究中,这种要求未必是能够实现的。一方面,并不总是真的存在一个有意图的主体,在每次社会变动时订立标准、控制一切;另一方面,是否真的可能存在这样的有意向性的主体,或者说某个个人,能够拥有足够的知识、并且拥有足够的对社会的控制力,来承担起这一角色,也是相当值得怀疑的。使用局限于心理学意义的“反复强化”作为社会功能解释的核心机制,不如采用作为系统科学普遍原理的“正反馈式的反馈环路”,在逻辑上更可行。系统科学中的“合目的性”,往往是“自组织”的,未必需要有意图、有意向性的。

在我们看来,作为系统科学重要分支的协同学恰恰可以更好地达成范帕里斯的目标。哈肯所创建的协同学是研究自组织系统内部各子系统及其要素之间的协同作用规律的科学。国内学者曾健、张一方还把协同学专门、针对性地应用于社会,提出《社会协同学》。②曾健、张一方:《社会协同学》,北京:科学出版社,2000年。上述“正反馈式的反馈环路”正是协同学经常使用的方法论工具之一。协同学的核心概念是序参量,这是决定系统宏观秩序的量。哈肯本人在描述产生激光的自组织过程时说,无数“原子小人”步调一致的行动背后,有一个“看不见的精灵”(无形的指挥官)在起作用,这就是序参量,它在自组织系统中起到支配结构模式的作用。子系统之间的高度步调一致之所以可能,就因为存在对自动调节、自我控制起主导作用的内在的目的性力量。协同学认为,当自组织系统处于不稳定点时,系统内部矛盾全面展开并有所激化,与各种子系统的局部耦合关系和运动特性相联系的模式和参量异常活跃,各种参量的涨落此起彼伏,它们都蕴含着一定的结构与组织的胚芽,为了建立自己的模式并争夺对全局的支配权,它们之间进行激烈的竞争与对抗,时而“又联合又斗争”,最后才选拔出最适应的优化模式(一个或少数几个),通过非线性正反馈放大成为主导模式(序参量)对系统起支配作用,其他多数不稳定模式都被淘汰。这里所述的就是协同学所谓的“支配原理”。依我们看,这不仅正符合范帕里斯使用吸收态的马尔科夫链所描述的现象,还比马尔科夫链所做的单纯描述要更为精细,因为序参量是能够通过自组织系统的特征计算出来的。不仅如此,自组织过程完全是自发完成的,全然不依赖一个有意向性的主体来引导和操控。我们完全可以看出,协同学在这一问题上的解释力远超范帕里斯所依赖的论证。

四、结语

我们已经看到,范帕里斯通过部分地引入系统科学的理论,较为有效地为分析派马克思主义对历史唯物主义中功能解释的论证提供了辩护。然而他的辩护仍有一定的缺陷,这正是由于他对系统科学的理论还只是局部借用,就事论事,而并未在更深层次上考虑使用系统科学的普遍原理来完成其论证。在处理社会科学中的功能解释这一问题上,以艾根超循环理论和哈肯的社会协同学为代表的系统科学能够给出更为全面的解释,这也让我们有理由相信,进一步将系统科学的研究方法带入分析派马克思主义的研究之中有着更为广阔的研究前景,有望取得更丰硕的成果。