论粤港澳大湾区建设中的区域一体化转型*

2018-08-16张紧跟

张紧跟

2017年3月,粤港澳大湾区建设经由国务院总理李克强在政府工作报告中提出而上升为国家发展战略;2017年7月1日,《深化粤港澳合作 推进大湾区建设框架协议》在香港签署。于是,一个4.0版的粤港澳合作从理论设想进入实践运作。①闵杰:《粤港澳大湾区:探索香港“再融入”》,《中国新闻周刊》2017第24期。由广东省内的珠三角9市(广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山、惠州、江门、肇庆)和港、澳两个特别行政区组成的粤港澳大湾区,尽管在经济体量和发展条件上已经具备成为国际一流湾区和世界级城市群的物质基础,②蔡赤萌:《粤港澳大湾区城市群建设的战略意义和现实挑战》,《广东社会科学》2017年第4期。但是,“一国两制”下经济、法律和行政上巨大的制度落差,使湾区城市之间在传统的“前店后厂”分工合作模式弱化后始终难以走向真正融合,严重制约了预期的协同发展效应,以致融合发展将成为粤港澳大湾区建设最大的痛点。③林学军:《合作与融合:建设粤港澳大湾区的关键》,《第一财经日报》2017年5月18日第2版。为此,既有研究文献分别从深化经济合作、④陈德宁、郑天祥、邓春英:《粤港澳共建环珠江口“湾区”经济研究》,《经济地理》2010年第10期。拓展合作空间⑤黄晓慧、邹开敏:《“一带一路”战略背景下的粤港澳大湾区文商旅融合发展》,《华南师范大学学报(社会科学版)》2016年第4期。以及完善合作机制⑥张淑钿:《粤港澳大湾区城市群建设中的法律冲突与法律合作》,《港澳研究》2017年第3期。角度提出了相应的对策建议。毋庸置疑,相关研究都意识到粤港澳合作需要在不断变迁中进行相应的调适。但是,既有研究在相当程度上依然没有脱离粤港澳互补性功能合作的既有区域一体化模式,甚至是“新瓶装旧酒”。在新时代中国特色社会主义的发展战略中,粤港澳大湾区建设承载着双重目标:一方面,希望通过发挥港澳优势以建设世界一流湾区,引领中国走向创新驱动从而增创竞争新优势并打造中国经济升级版;另一方面是希望将香港既有的制度优势转化为竞争优势并帮助港澳融入国家发展大局,促进港澳良治和成功实践“一国两制”。①郑宇劼:《国家为何在这个时点上提出粤港澳大湾区规划》,《第一财经日报》2017年7月3日第1版。由于没有完成粤港澳区域一体化转型,缺乏共同市场建设和资源要素自由流动所必需的制度环境、②陈广汉、谢宝剑:《粤港澳合作制度变迁动力研究》,《澳门理工学报(人文社会科学版)》2012年第2期。港澳服务商进入珠三角遇到十分高昂的制度摩擦成本、固守传统的产业合作思路以及政府主导的区域合作和市场驱动的区域合作之间的不兼容等,③封小云:《粤港澳经济合作走势的现实思考》,《港澳研究》2014年第2期。使得既有粤港澳合作没有实现预期目标。因此,本文认为粤港澳大湾区建设必须改变“新瓶装旧酒”的思维定势,适时从功能性区域一体化转向制度性区域一体化。

一、粤港澳融合发展面临挑战

从国际一流湾区的成功经验来看,经济结构开放、资源配置能力高效、集聚外溢功能强大和国际交往网络发达是其共同特征,所以湾区能以其引领创新、聚集辐射的核心功能而成为带动全球经济发展的重要增长极和引领技术变革的“领头羊”。④王宏彬:《湾区经济与中国实践》,《中国经济报告》2014年第11期。为此,在大湾区建设中,不仅要通过湾区内中心城市带动周边城市共同发展,而且还要加强城市间融合发展以共同创造区域发展活力。⑤林贡钦、徐广林:《国外著名湾区发展经验及对我国的启示》,《深圳大学学报(人文社会科学版)》2017年第5期。

从历史演进来看,由于山水相连、文化同源、语言相通,粤港澳的经贸、技术、信息等交流合作紧密,区域一体化进程持续推进。⑥Chun Yang,“From Market-led to Institution-based Economic Integration: the Case of Pearl River Delta and Hong Kong”,Issue & Studies, vol.40, no.2, 2004.虽然区位优势明显、经济实力雄厚、创新能力突出、国际化水平领先、合作基础扎实等,但如何实现融合发展依然是粤港澳大湾区建设面临的最大挑战。⑦黄芳芳、李雪娇:《痛点:最大的挑战在“融合”》,《经济》2017年10月9日第1版。

20世纪70年代末—90年代,随着珠三角成为国家改革开放的试验田和香港制造业北上,开启了粤港澳之间基于珠三角低廉劳动力和土地资源与港澳体制、资金和国际市场资源之间优势互补的“前店后厂”分工合作模式。具体而言,1.0版粤港澳合作是基于粤港澳之间的经济落差和珠三角经济发展对港澳的高度依赖,港澳的资金、技术和人才加上流入广东的廉价劳动力等自然资源形成跨界生产网络,最终产品借助港澳销售到全球各地,这一完整的加工贸易链条使粤港澳三地密切地联系在一起。1.0版的粤港澳合作产生了两大成果:借船出海的珠三角成长为世界级制造业基地,作为外部引擎的香港则日益成长为国际金融、贸易和航运中心。⑧任思儒、李郇等:《改革开放以来粤港澳经济关系的回顾与展望》,《国际城市规划》2017年第3期。

20世纪90年代以来,1.0版粤港澳合作遭遇挑战,突出表现为香港的引擎作用弱化,“前店后厂”分工合作模式倍受冲击。1997年香港回归之后遭遇亚洲金融风暴冲击,经济实力相对下降,对珠三角的经济辐射能力下降。而经过近20年快速发展的珠三角开始因为土地、劳动力等要素价格的不断上涨而在市场压力与政府强势主导下逐渐展开大规模的产业升级和转移。进入新世纪以来,珠三角从香港承接的轻型制造业基本上已经转移出去,高技术含量的先进制造业和服务业发展迅速。而香港在将轻型制造业转移到珠三角之后,主要转向发展金融、物流贸易等现代服务业,原有合作空间开始萎缩,“前店后厂”的分工合作模式走向终结。在这种背景下,提升现代服务业的国际竞争力就成为香港维护和提升其国际金融、贸易、航运中心地位和澳门推动单一博彩业之外的产业适度多元化的最直接最有效的途径。而在珠三角实现从传统粗放型增长方式向创新驱动的升级转型中,粤港澳区域一体化这个平台依然具有独特优势。因此,发挥港澳服务业优势和扩大珠三角对港澳的进一步开放,加快港澳现代服务业与珠三角现代制造业的融合发展就成为必然要求。

于是,以服务业为主的2.0版粤港澳合作浮出水面。进入新世纪以来,粤港澳区域一体化开始进入了以服务业为核心内容的合作新阶段。从1998年粤港合作联席会议到2003年CEPA的出台,到2010年粤港合作框架协议的签订,再到2015年广东自由贸易试验区的设立,一系列的制度框架建构加上粤港澳三方优势产业的互补性特征,在生产性服务业领域合作不断加强。统计数据显示:2004—2011年,广东累计批准实际投入资金达285亿美元的香港投资服务业项目17922个,占港在粤投资项目总量的45%;①《2015年将基本实现粤港服务贸易自由化》,《深圳特区报》2012年6月11日第2版。粤港间服务贸易进出口总额累计达1322.5亿美元,年均增长30.7%。②陈中:《15年砥砺前行 粤港合作助力香港经济新征程》,《证券时报》2012年6月29日第3版。2011—2013年,粤港间服务贸易进出口额分别为394.45亿、554.56亿、777.67美元,同比增长分别为41.13%、40.6%、40.23%。③黄颖川:《粤港经济技术贸易合作交流会闭幕》,《南方日报》2012年7月7日第2版。2007—2016年,广东服务业实际吸收港资比重从33.67%增长为76.36%。④易扬:《广东省商务厅:港商20年在粤投资近三万亿》,《羊城晚报》2017年6月5日第2版。目前,广东不断扩大向港澳开放服务业门类,商务服务、信息服务业、科技研发、工业设计、计算机服务和软件等高附加值现代服务业等领域合作取得新突破。⑤朱丽娜:《广东省长:粤港有望年内基本实现服务贸易自由化》,《21世纪经济报道》2014年11月7日第1版。

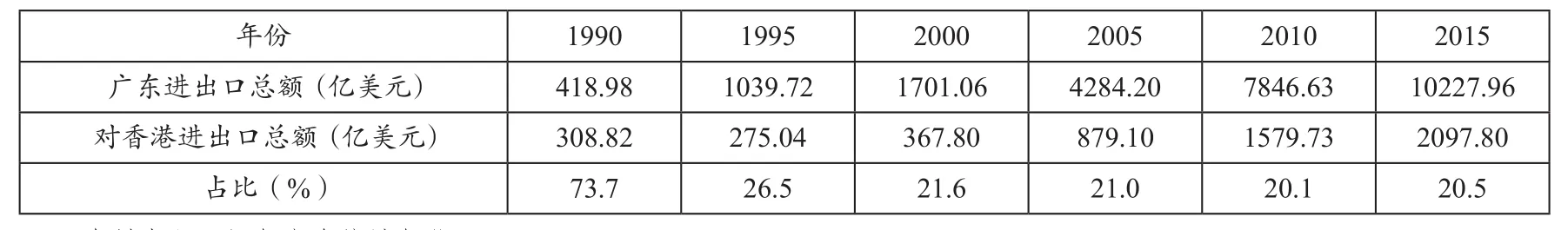

尽管取得了上述成果种种,但2.0版粤港澳合作历经10年却并未如1.0版粤港澳合作那样产生出区域一体化发展的丰硕成果。具体体现在:首先,经济合作相对退化。进入新世纪以来,珠三角与香港的进出口贸易增幅逐年呈下降走势。统计显示:1990—2015年,香港在珠三角地区的对外贸易比重从73.7%下降为20.5%(见下表)。香港的转口贸易增长率在经历了20世纪90年代以来的快速增长后就不断滑落,已经从1991—2000年的年均12.9%下降为2001—2005年的年均8.7%和2006—2011年的年均7.5%。⑥王建:《香港经济这些年为啥不断衰退?》,《中国统计年鉴》2015年11月27日。根据《珠三角制造:香港工业未来的出路》的调研,香港厂商在珠三角投资设厂已经降至20世纪80年代以来的低点。⑦张晶:《香港工总:港商在珠三角投资设厂活动显著下降》,http://news.xinhuanet.com/gangao/2015-02/10/c_1114325818.htm,2015年2月10日。根据香港工业总会的报告,20世纪90年代至2000年期间,2007年,港资企业占珠三角全部外资企业的72%,港商在珠三角共开设约5.7万家工厂。⑧香港工业总会:《珠三角制造——香港工业的挑战与机遇》,香港:香港工业总会,2007年,第35页。2008年金融危机后,港商在珠三角投资开厂平均每年减少10—20%,到2013年底,仍然存活的估计约为3.2万家;港资厂商在珠三角雇佣的员工也从2006年的约900多万下降为在2014年的450万名。⑨李启玮 :《半数港商出走东莞:离开并不容易 制造业已多风雨》,www.jiemian.com,2015年11月23日。其次,政府主导与市场驱动之间没有产生应有的合力。与1.0版粤港澳合作相比,2.0版粤港澳合作最大的变化在于从市场驱动下的自发合作转向市场驱动与政府主导并行模式。迄今为止,广东省政府推进了多项大型重点项目:例如2008年开始的广东CEPA先行先试,2009年后的粤港合作框架协议;2010年的三个合作平台,即深圳前海、广州南沙、珠海横琴列入国家“十二五”规划;2012年制定粤港率先实现服务贸易自由化的规划与行动计划;2013年开始策划以“粤港澳自由贸易园区”为主体的广东自贸区等。但是,广东省政府“一头热”、港澳的市场和企业反应“一头冷”的现象表明并未产生政府与企业共同合力推进粤港澳区域合作深化的局面。正如陈广汉教授所言,“政府间形式上的交流很多,签署的文件也很多,但三地合作实质性的进展不多。”⑩焦建:《粤港澳竞合再推进》,《财经》2015年6月16日。在缺乏合作主体——港澳商界积极回应,以及对合作缺乏经济诉求的情况下尤其如此。这表明2.0版粤港澳合作中政府主导的制度安排并没能在根本上找准和市场驱动合力的利益结合点,自然也就难以能在制度层面实质性地消除影响服务业整合的障碍。最后是利益博弈加剧。在产业发展日趋同质的背景之下,通过港珠澳大桥等基础设施的建设,粤港澳之间对珠江西岸乃至泛珠三角等内陆地区的腹地争夺日益激烈。⑪不仅如此,粤港澳区域一体化还日益陷入“大门开了,小门不开”的尴尬。于是,在日益扩大的内地居民自由行产生的负面影响以及香港内部矛盾驱动下,堡垒心态与经济民粹主义沉渣泛滥,香港网上不时出现诋毁内地人的负面词语。这直接导致港澳回归以来粤港澳三地日益开放的边境管制放松措施以及各类资源跨境流动便利化措施出现逆转性修订,粤港之间的跨界商品与人员流动开始受到限制。2013年3月1日起,香港实施《2013年进出口(一般)(修订)规例》,开始严格限制离港人士携带婴儿奶粉的数量。①尹世昌:《实施“限带令”后,香港奶粉总销量变化不大》,《人民日报》2013年5月3日第7版。2015年4月13日起,深圳市户籍居民2009年以来享有赴香港1年多次“个人旅游”签注(简称“一签多行”签注)便利被改为赴香港1年多次(限每周一次)“个人旅游”签注(简称“一周一行”签注)。②黄顺:《赴港“一签多行” 改为“一周一行”》,《深圳商报》2015年4月14日第2版。这些都显示出粤港澳区域一体化的逆向发展态势。

表1 广东进出口中香港所占份额的变化

2015年4月,由深圳前海片区、珠海横琴片区、广州南沙片区组成的广东自由贸易试验区挂牌成立。广东自由贸易试验区的设立,使粤港澳合作进入以经贸制度、法律对接、技术标准一体化和离岸贸易、跨境金融、互联网经济等高端服务业和服务贸易自由化为主导的粤港澳合作3.0阶段。③耿旭静:《推动粤港澳合作进入3.0时代》,《广州日报》2015年5月16日第2版。与粤港澳合作的制造业1.0版、服务业2.0版相比,基于广东自由贸易试验区的粤港澳合作3.0版重点在“制度合作”上力图有所突破和创新,要上升到制度合作层面。④陆剑宝:《自由贸易试验区:粤港合作的3.0版》,《文汇报》2017年4月3日第3版。但是,随着港澳两地分别成为珠三角的“大卖场”和“大赌场”,经济距离日益缩小而文化和制度距离日益扩大,各方难以取得对共同利益的认同,区域融合发展也无法实质性地展开,甚至不同程度地激化了港澳与内地的文化、制度距离冲突。⑤封小云:《粤港澳经济合作走势的现实思考》,《港澳研究》2014年第2期。

二、粤港澳融合发展难在何处

一方面,有研究者认为:珠三角在日益成长为世界级制造业基地以及走上升级转型之路后,不仅使其与港澳之间的经济落差发生了根本性变化,而且其与港澳之间的互补性发展转换为替代性发展,过去的竞合关系开始转变为竞争多于合作,从而使粤港澳融合发展遭遇种种障碍。⑥张晓群:《粤港经济合作中存在的问题与对策研究》,《经济与社会发展》2007年第6期。统计数字显示:香港经济总量已经从2000年占整个大珠三角地区的60%下降为2016年的22.5%;而2016年的广州和深圳分别占19.94%和19.82%,力量对比逆转为珠三角地区的经济总量已经是3倍多于香港。⑦程景伟:《珠三角崛起世界级城市群 支撑粤港澳大湾区》,《人民日报海外版》2017年9月14日第2版。不仅如此,在珠三角向高科技制造、服务和创新中心转型过程中,与香港的产业同质化竞争和争夺经济发展腹地竞争也开始显现。相关研究也显示:2000—2014年,港澳与珠三角的地缘经济关系呈现出互补性朝向竞争性,即港澳与珠三角城市间的分工协作关系较差,粤港澳地区整体的竞争出现同质化倾向。⑧邴綨纶、毛艳华:《港澳台与广东省地缘经济关系匹配研究》,《现代管理科学》2017年第4期。

但是,改革以来的粤港澳功能性区域一体化已经使三方形成了相互依赖的密不可分的关系,经济发展落差与竞合并没有缩窄粤港澳的区域合作空间,无论在融资租赁等金融创新、国际航运等现代服务业发展甚至城市管理方面,粤港澳区域都有广阔的合作空间。⑨王蕊:《自贸区打区域牌,粤港澳合作应重制度融合》,《南方都市报》2015年4月22日第2版。实际上,既有的粤港澳合作已经使三地经济实际上紧密相连、荣辱与共,三地合作已从单一的产业分工协作延伸至基础设施、社会民生等多个领域。深圳的科技创新、广州的商贸立都、佛山与东莞等城市的制造业,与港澳的国际化金融、法律、税收、信息等现代服务平台,已经形成了相互促进、互利共赢的关系,在未来发展中仍有很丰富的合作内容及广阔的合作前景。香港可以发挥“超级联系人”作用,帮助珠三角企业走出去,提升国际化程度;珠三角可支持港澳产业落地,提供广阔内需市场、提供就业机会、拓展发展空间。尽管香港近年来经济增长相对缓慢,其内部治理也出现了一些乱相,但其规范的经济社会运作以及符合国际标准的证券与金融服务,使香港依然是中国最有国际竞争力的国际都市,这对于力图通过创新驱动打造中国经济发展新版本的珠三角具有不可或缺的学习价值。尤其是在广东自由贸易区建设发展进程中,南沙、前海和横琴三个自贸区不仅可以便捷地学习和借鉴港澳的先进经验,还可把港澳的优秀管理人才直接纳入其管委会,这样珠三角就可以通过学习港澳管理和制度精华在打造世界级城市群的过程中少走弯路。总之,三地资源禀赋不同、发展阶段不同,香港在制度、人才、科技、金融方面具有得天独厚的优势,珠三角则在制造业和一些新兴产业的发展过程中具有出色表现,澳门的市场则有待于进一步的开拓和转型;在这样一种情形下,打造世界级的城市群,发挥城市之间的互补溢出效应极为迫切。①刘瑞明:《粤港澳大湾区的核心问题是区域协同机制的构建》,http://opinion.china.com.cn/opinion_76_166876.html,2017年6月29日。即使粤港澳之间在服务业领域的竞争在所难免,但是通过错位发展,仍然可以实现多边融合并共同打造世界级国际大都市圈。②姜玉龙:《强化互补性 粤港澳合作从渐进协作走向多边融合》,《南方日报》2013年11月13日第2版。

另一方面,有研究者将之归咎为缺乏行之有效的区域协调机制。③王登嵘:《粤港地区区域合作发展分析及区域管治推进策略》,《现代城市研究》2003年第2期。目前,粤港与粤澳之间都已经建立高层联席会议制度。后来,这一合作协调机制又升格为双方行政首脑出面主持的粤港、粤澳联席会议,下设联席会议的联络办公室(成立相应的机构负责日常事务), 联席会议下面再设就合作专题进行研究、跟进和落实若干专责小组。研究者认为,这种一年一度的粤港、粤澳联席会议形式无法适应粤港澳区域一体化的发展步伐。因此,有必要创新合作联席会议制度,在将现有单一层级的合作联席会议扩展为“区域行政首长联席会议”、“区域部门首长联席会议”、“联席会议秘书处”、“专家组和专业委员会”五个层级,推动合作机制更加灵活。④黄超:《港研究中心报告建议港校内地办学先在深圳试点》,《南方日报》2008年10月30日第2版。有研究者建议设立由国家领导人挂帅的粤港澳高层合作领导小组,并在现有高层会晤、联席会议制度、专责小组和粤港澳合作统筹机构的基础上将目前的粤港和粤澳合作机制整合为“粤港澳合作联席会议”。⑤杨丽萍等:《建立国家层面部际联席会议制度》,《深圳特区报》2017年3月8日第2版。还有研究者提出“为了强化中央政府对粤港澳大湾区建设与跨境治理的顶层设计和日常事务的统筹与协调,应该在国家层面设立粤港澳大湾区发展委员会。⑥综合开发研究院课题组:《以“双转型”引领粤港澳大湾区发展》,《开放导报》2017年第4期。除了创新政府间的合作机制外,研究者还建议从区域治理视角提出应当改进政府、市场和社会之间的关系,从法律、市场、政府和社会四个方面创新协调机制。⑦刘建党、张惠:《粤港澳区域治理结构的演进和优化》,《开放导报》2012年第3期。但是,三地之间制度环境差异所形成的制度落差,在根本上制约了粤港澳合作机制的效用发挥。在珠三角,地方政府主导的粤港澳区域合作,具有较为浓厚的“计划导向”特征。与之对比,港澳的区域一体化更多了纳入了市场和社会的意愿。同时,港澳特区政府在相当程度上没有跳出通过中央政府获利的传统思维,彼此间动力不一致。粤港澳之间无论是在政府法治化程度,还是实现政府与市场和社会的协作治理上均存在巨大落差。粤港澳区域一体化显然面临着“政府主导版本”与“区域治理版本”难以兼容的合作困境。如果不解决合作制度与制度环境之间的不匹配问题,这就决定了政府间合作协议实施程度不会太高。⑧杨志云:《政府间合作协议的有效性检视》,《行政管理改革》2015年第3期。

而透视近年来的粤港澳合作走势,研究发现:粤港澳区域一体化的不断深化,服务业合作既是最大的成效也构成了融合发展的阻碍。⑨钟韵、余雪晴:《制度框架演进下广东自由贸易试验区进展评估》,《港澳研究》2016年第2期。在现行迥异的制度环境下,珠三角服务业领域尚未对港澳完全放开,三地之间的资本难以自由流通,服务人员难以自由流动,服务行业管理标准和经贸规则、关税制度与政策不对接⑩张凡:《服务贸易一体化 粤港澳时机成熟》,《中国贸易报》2017年3月27日第1版。在相当程度上制约着粤港澳服务贸易一体化。显然,虽然2.0版粤港澳合作历经10年,但三方仍然没有摆脱路径依赖的惯性,区域一体化依然停留在功能型互补层面:一方面,多数港澳商人仍然迷恋“前店后厂”的加工贸易模式;另一方面,珠三角地方政府也依然圉于招商引资、优惠政策的传统发展模式。研究者还发现由于制度壁垒尚未完全突破和社会政策尚有制度落差,当前粤港澳社会融合发展存在明显障碍。①谢宝剑:《“一国两制”背景下的粤港澳社会融合研究》,《中山大学学报(社会科学版)》2012年第5期。珠三角与港澳之间制度环境的巨大差距,也造成港澳商人在珠三角地区困守于高昂的制度摩擦成本之中。在此种情况下,虽然港澳商人知道进入珠三角市场具极大机遇,但是难以承受的高额交易成本也只能使其望门兴叹。与此同时,珠三角也难以发挥“近水楼台”的优势,借助港澳现代服务业优势尽快实现整体产业结构升级转型并率先在国内建立现代经济体系。显然,这种制度层面的落差,不仅使粤港澳之间天然的人文、地理环境相近相邻形成的优势也难以发挥作用,而且也增加了政策协调的难度。在1.0版粤港澳合作向2.0版和3.0版升级中,建立共同市场始终面临着各种有形和无形的制度壁垒,最终粤港澳区域内商品、人员、资金、技术、信息等商品和要素的自由流动由于缺乏便捷和有效的制度环境,交易成本始终居高不下。在这种巨大的制度落差作用下,各方既担心“两制”能否落实又过分强调“两制”间的差异,反而使回归后的“一国”优势被遮蔽,区域内难以形成一致的合作共识。因此,与在统一的制度环境基础上其他三大湾区由单一中心城市衍生扩展形成的“湾区经济”模式不同,粤港澳大湾区面临着错综复杂的碎片化制度化环境格局。②黄河:《粤港澳大湾区:如何从“舢板群”变成“超级航母”》,《南方周末》2017年5月27日第2版。新制度经济学理论认为:要有效降低交易费用,应该关注制度环境、治理制度与行为主体间的互动关系。③[美]奥利弗•E.威廉森:《治理机制》,王健等译,北京:中国社会科学出版社,2001年,第272、414-416页。粤港澳间的制度环境落差所导致的居高不下的交易成本,限制了粤港澳融合发展。显然,这才是制约4.0版粤港澳合作的关键。

三、走向制度性区域一体化

从区域一体化视角来审视粤港澳融合发展,最终目标应该是将粤港澳区域打造成为一个区域共同体。一方面,通过基础设施互联互通、构建统一市场促进要素自由流动,推动经济深度融合,形成相互依存的经济共同体;另一方面,通过开放更多就业领域提供更多就业机会,通过社会治理、公共服务对接共享优质公共服务,建成人心归一的社会共同体。如果从政府参与程度角度来划分,区域一体化实际上包含着两个相互关联的过程,即功能性一体化与制度性一体化,④王洪庆、朱荣林:《制度创新与区域经济一体化》,《经济问题探索》2004年第5期。前者体现为企业和市场网络驱动而后者增加了政府参与。⑤罗小龙、沈建法:《从“前店后厂”到港深都会:三十年港深关系之演变》,《经济地理》2010年第5期。功能性区域一体化主要体现为区域间各行动者在利益驱动下,通过各种方式减少贸易和投资壁垒,在经济上形成相互依赖和相得益彰,促进共同经济发展。而制度性区域一体化是在功能性区域一体化发展基础上,彼此认识到需要有一定的规则加以规范和指导,从而达成某种协议或条约以缩小制度落差为目标的一体化进程。其中,功能性区域一体化来自区域内市场经济发展的自发要求,是制度性区域一体化的准备,具有区域一体化的基础性意义;制度性区域一体化是功能性区域一体化的继续发展和完善,具有区域一体化的形态性意义。⑥苏美祥:《经济一体化视角下两岸经济合作制度化的现状与前景》,《台湾研究》2013年第4期。

从既有区域一体化经验来看,随着地区功能性合作发展的深入,区域内各主体之间的定位与分工,区域整合优势发挥、、资源合理配置、环境保护、社会综合治理等等重大问题都无法在要素合作层面能够顺利解决,这在客观上要求建构起制度性的区域一体化,降低区域内经济社会往来的相关交易成本,发挥区域整体功能。这是因为:虽然功能性区域一体化代表了区域一体化的基础性内容,来自区域市场经济自发的内在要求,但其发展往往比较脆弱而不稳定;而制度性区域一体化通过制度性整合,将功能性区域经济关系加以巩固和经常化,从而促进区域一体化进程的持续健康发展。⑦陈菁泉:《东北亚区域经济制度性合作研究——以全球金融危机为背景》,《财经问题研究》2011年第6期。欧盟的发展经验表明:制度性区域一体化以成员间统一的发展环境为基本目的,通过成员间体制整合建立相同的制度环境条件,最终消解了因为体制差异形成整合性制度障碍,极大地降低了区域一体化的交易成本,从而获得了来自制度整合后的“适应效率”。①史世伟:《欧洲经济一体化与欧盟经济宪法》,《欧洲研究》2007年第2期。

回顾改革开放以来粤港澳区域一体化的发展历程,正是在经济发展水平与制度安排同时存在巨大落差的背景下,粤港澳功能性区域一体化进程持续推进。改革开放伊始,市场驱动的前店后厂跨界生产网络逐渐形成。由于香港政府长期实行“堡垒香港”政策,区域一体化在政府层面进展缓慢,以致功能性区域一体化持续推进而制度性区域一体化基本隐形。②Chun Yang,“An Emerging Cross-boundary Metropolis in China: Hong Kong and ShenZhen under‘Two System’”,International Development Planing Review, vol.27, no.2, 2005.即使在港澳相继回归后一段时间内,广东各级政府对粤港澳合作比较积极,但香港政府相对比较不那么积极,制度性区域一体化依然没有进展。2003年是一个转折点,随着区域内部和外部政治经济形势的变化,为了增强自身竞争力和保持其在国家经济体系中的地位,港澳特区政府开始积极参与到大珠三角的区域一体化进程中来,旨在“全面加强粤港澳多方面合作,改善三地经济、贸易、基建等方面事务的协调关系”的粤港、粤澳合作联席会议机制相继建立,粤港澳区域一体化中的政府间协调机制逐渐成型并日益完善,也相继取得了诸如南沙发展计划、泛珠三角区域合作、港珠澳大桥建设等经贸、金融及基建方面的合作规划等重要成果。但是,在制度安排等方面存在的“机制落差”,必然会在粤港澳之间各种软硬件要素的顺利对接协调上产生阻力。③许鲁光:《在粤港澳大湾区建设中深化深港合作创新》,《开发导报》2017年第4期。尤其是进入新世纪以来,珠三角与香港之间的经济落差大大缩小,粤港澳之间逐步从过去的互补性结构走向替代性结构,④陈广汉、谢宝剑:《粤港澳合作制度变迁动力研究》,《澳门理工学报(人文社会科学版)》2012年第2期。既有功能性区域一体化空间开始缩窄。而且从前述分析可以看出, 三地的制度差别已经成为继续推进区域一体化进程的关键性约束因素。因此,要成功打造升级版的4.0粤港澳合作,就必须从功能性区域一体化转变为制度性区域一体化。

在新制度经济学理论中,借助于产权、激励和交易成本等传导机制的制度是影响一个国家的宏观和微观经济绩效的关键。由于港澳与珠三角之间在制度环境方面存在较大差异,因此制度的协调、学习和借鉴就是实现粤港澳制度性区域一体化的必然路径。

具体而言,香港亚太地区最为国际化和中国最有国际竞争力的大都市,拥有完善的法治体系、规范的市场制度、先进的社会治理、公正透明的监管环境。珠三角虽然是中国大陆第一经济大省——广东的核心区域,其经济体量也远远超过香港。但是,无论是在政府管理规范化程度、营商环境国际化与法治化程度还是社会治理与公共服务水平方面远远落后于香港。首先,广东在市场环境营造上,仍存在“政企”“政会”不分现象,政府过多地干预了市场和经济领域,人为的壁垒和限制使得区内人力、物力、资本、技术、信息等生产要素不能自由流动,国际化、法治化的营商环境远未打造成功。其次,广东在职能转变、从管理到服务的角色转换方面做得不够彻底,在市场监管和经济调控上力度不足,在公共教育、医疗卫生、社会保障、劳动就业等社会治理和公共服务职能的履行方面做得不够,没有形成良好的投资氛围,不能真正起到守夜人和支持者的作用。目前,珠三角地区承载着从“传统生产制造基地”向更具有外部辐射和引领能力的“先进产业引导者”升级转型的重要使命,这也是新时代驱动中国创新发展的重要战略部署。但是,在这一战略性转型过程中,珠三角缺乏“对全球复杂性的认知和管理技能”。而香港既拥有紧密联接全球的交通、信息与人才通道,又以其对国际法律和会计准则的承诺而成为国际金融中心。同时,香港所拥有的高度国际化的企业家们在全球化品牌推广和战略投资方面的知识储备与运作技能非常丰富。根据美国传统基金会发表的2016年《经济自由度指数》报告,作为全球重要的国际金融中心、贸易航运中心和资讯中心,香港在营商自由、贸易自由和金融自由方面全球第一。⑤叶蓝、毕方圆:《2016经济自由度指数排名:中国内地排第144名》,《环球时报》2016年2月3日第3版。从既有发展经验来看,港澳是珠三角“借船出海”的捷径和快速崛起的外部引擎,引领海外公司进入珠三角,同时也协助珠三角企业走出家门、进军国际市场。所以,展望未来,港澳依然是珠三角走向世界的“超级联系人”。显然,要实现粤港澳融合发展,并不是要让香港“内地化”,而是要在巩固和发展香港国际化水平的同时,把香港作为珠三角市场化、国际化、法治化的先导和桥梁,珠三角通过制度借鉴和学习,创新公共管理、市场机制、法治环境、社会治理,从而最终成为驱动当代中国创新发展的引擎。

在“一国两制”下,由港澳基本政治和经济体制决定的制度,只能通过包容和并存来协调,尽量降低制度性摩擦。但珠三角可借鉴和学习那些符合市场经济规律和现代社会发展要求的港澳经济与社会治理制度,不断改善经济社会发展的软环境,为粤港澳融合发展创造更好的制度环境。粤港澳之间除了政治制度和关税制度之外,应该实现更广泛的制度性融合走向制度性区域一体化。一方面,为适应未来日益激烈的围绕制度、规则、标准、科技、市场、资源的全球竞争,珠三角通过向香港的制度学习与制度借鉴,率先打造与国际规则相衔接的国际化、市场化和法治化营商环境,并形成可复制经验,提升对高标准国际规则与制度的适应力,进而驱动中国在激烈的国际竞争中实现创新发展。另一方面,粤港澳大湾区建设应在突出“两制”互补性基础上坚持“一国”共性,尽可能地释放“一国两制”的经济社会价值潜能,通过制度性区域一体化更有效地促进粤港澳融合发展,为驱动国家创新发展转型和成功实践“一国两制”迈出坚实步伐。为此,前海、横琴、南沙三大自贸区首先可开辟为粤港澳合作特别示范区,先行先试港澳优质的制度资源和社会治理模式,最终驱动粤港澳大湾区完成制度性区域一体化。

更重要的是,走向制度性区域一体化不仅有利于通过粤港澳大湾区融合发展来释放香港的巨大发展潜力,为国家新一轮战略性发展做出更大贡献,而且有助于促进“一国两制”下港澳的持续繁荣稳定。一方面,制度性区域一体化有助于降低三地间资源要素自由流动的市场准入门槛,促进资源要素优化配置。既可发挥港澳金融、服务业等领域的人才优势以补珠三角创新发展的“短板”,又能发挥珠三角地区劳动人口密集的优势以协助解决港澳在人口老龄化趋势下面临的劳动力短缺问题。此外,制度性区域一体化将促进三地在教育、医疗、养老等方面的共建共治和共享,优化公共服务资源配置并改善民生。另一方面,在“一国两制”框架下,制度性区域一体化使粤港澳之间可实现资源要素的跨境自由流动,形成功能互补、竞合有序的区域功能定位,有助于加快港澳与珠三角深度融合。以珠三角完整的制造业产业链条和深圳的科技创新为依托,可发掘出更广阔的市场需求;粤港澳融合发展将通过深化与市场的互联互通,有利于拓展港澳发展的新空间使其创造新的“造血功能”,促进港澳的可持续发展。

四、结语

总之,粤港澳区域一体化历经1.0、2.0、3.0版粤港澳合作,虽然早已将三地连接成为无法分割的整体,但“一国两制”框架下长期突出“两制”差异性而弱化“一国”同一性的传统合作理念不仅无法有效接续“前店后厂”功能型区域一体化发展,而且也难以走出对功能性区域一体化的路径依赖。于是,在日益快速便捷的交通基础设施大大缩短空间距离后反而出现了文化与心理距离的“渐行渐远”。最终,不仅无法发挥出香港这个引领中国走向世界的“超级联系人”的潜在优势,反而使香港因无法有效融入国家发展战略而出现种种治理乱相。因此,必须加速推进粤港澳区域一体化的转型。

在美欧国家逆全球化态势和竞争日益激烈的国际环境下,粤港澳大湾区建设承载着双重使命:一方面要通过发挥港澳优势来建设世界一流湾区,通过制度创新引领当代中国走向创新驱动从而增强国际竞争力;另一方面要在发挥香港既有制度优势基础上将港澳融入国家发展大局,增强港澳自身造血功能从而促进“一国两制”的成功实践。因此,粤港澳融合发展绝不是粤港澳大湾区这个“新瓶”装既有功能性区域一体化的“旧酒”,而是要通过广东向香港的合理制度学习与借鉴,尽快实现制度性区域一体化。