疾病诊断相关分组所需的数据支持:困境和破局

2018-08-16

(中国劳动和社会保障科学研究院 北京 100029)

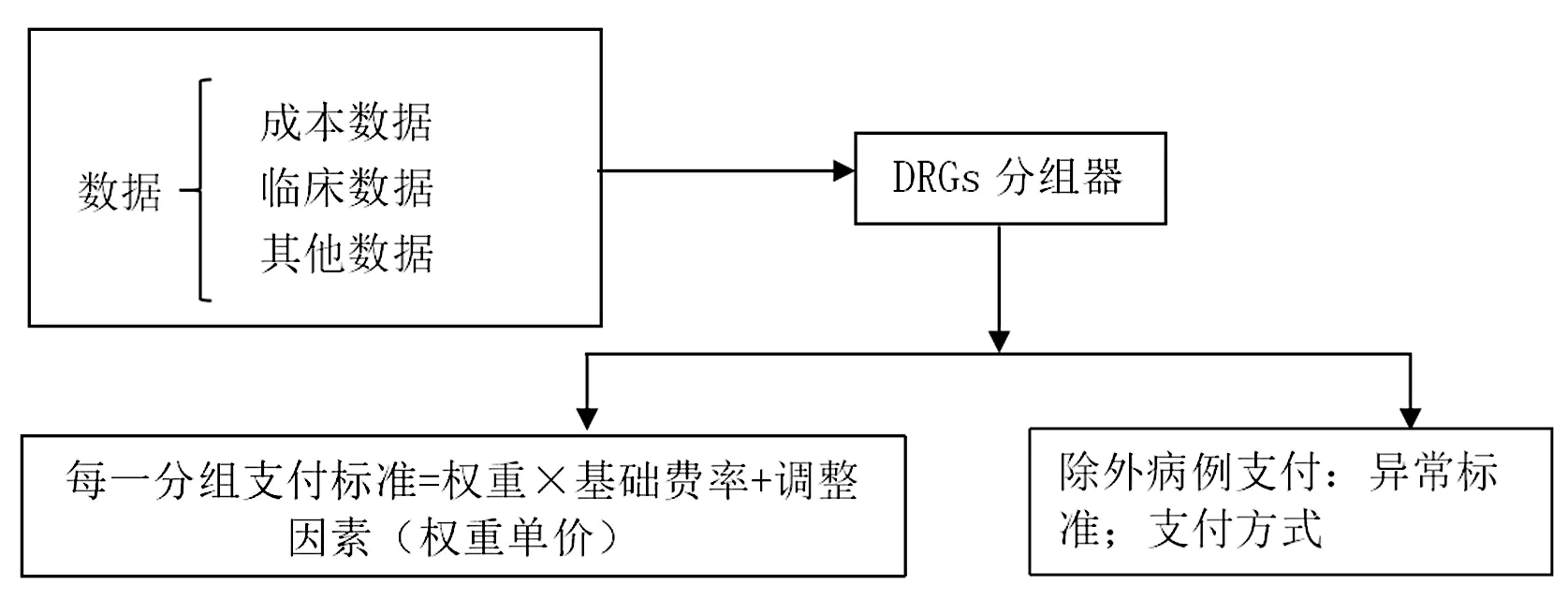

疾病诊断相关分组(Dignosis related groups,DRGs)是依托系统化收集的数据将住院病人按照临床相似性及资源消耗相同程度分成一定可管理数目疾病分组的技术及相应管理机制的总称。其本质就是一种住院病人分类体系(PCS)。DRGs系统运行简图见图1。

图1 DRGs系统运行简图

表1 部分国家分组器考虑的分组因素

DRGs由最小数据集、分组器、权重、基础费率、调整因素、除外病例支付几部分组成。最小数据集是DRGs开发和应用所需基础信息的集合,是整个系统设计和运行的基础,主要由临床数据和成本(费用)数据组成。而分组器是依托已有数据、按照相应规则确定的分组器内在逻辑和分组情况。在分组器确定后,每一个病组包含一个权重,这一权重表示不同病组之间诊疗资源消耗差异的相对情况。每一个病组的支付标准的产生则需要权重与基础费率相乘,同时考虑各项调整因素的调整。其中,基础费率表示每个权重的现金价值,可分为劳动力和非劳动力成本两部分,每一部分在传统DRGs上锚定若干个市场形成的价格指数;而调整因素则主要针对价格有所增加、但是效果有所提升的药品和耗材等技术。同时,为保证费用支付的合理性和各病组组内的一致性,还需要界定高低费用病例并规定相应的支付方法。

可见,这一支付制度以真实的临床和成本数据为基础,高度依赖于真实数据。数据是建立和维护分组器并运行这支付方式的基础条件。数据的质量和真实性关系到DRGs能否有效运行及其效果,也决定了分组器中各个病组分组能否在真实数据上表示符合统计学标准(CV小于1、RIV高于70%)并具有临床意义。依托失真数据构建的分组器将出现分组实际资源消耗与医保基金支付之间的巨大差异,进而诱发医疗机构诊疗行为的异化,甚至改变地区疾病谱并威胁患者健康。

因此,本研究首先梳理DRGs运行和管理所需的数据,归纳我国相关数据的目前状况,总结改善相关数据质量的国际经验,最后提出相关思考和建议。

1 DRGs运行和管理所需数据

如前所述,DRGs的管理和应用需要一定的系统化收集的标准化数据为基础。这些数据大致可分为临床数据、成本(费用)数据和其他数据三类。

1.1 临床数据

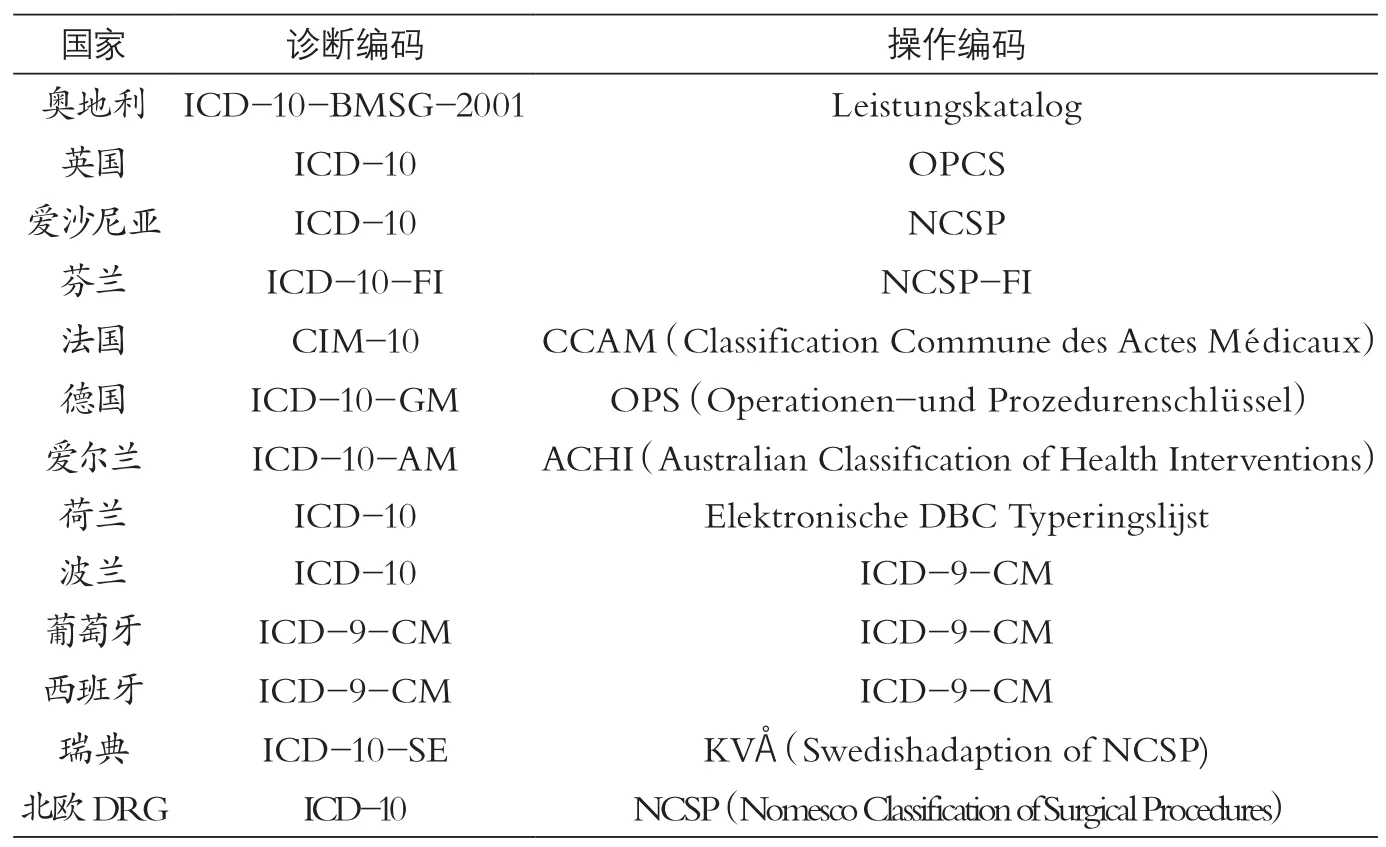

这类数据主要用来表示患者的自身特点和描述医院临床诊疗行为,对分组器的建立和应用非常关键。这类数据通常分为临床变量、人口统计学变量、资源消耗变量、严重和复杂程度等几大类。通常,临床变量包括诊断(含主要和次要诊断)、操作、肿瘤与恶性肿瘤、并发症、服务类型等内容;人口统计学变量则包括入院类型、年龄、性别、诊疗类型、是否新生儿、出院类型、精神卫生等级等,其中年龄和出院类型(死亡或转院)最普遍使用;资源消耗变量则包括床日数和日间手术状态、机械通气、环境设施、特殊病区、专业治疗、服务需求等;严重和复杂程度也是DRGs需要考虑的重要因素,许多国家限定严重程度等级。部分国家分组器考虑的分组因素见表1。

1.2 成本(或费用)数据

主要表示各个患者诊疗服务的资源消耗情况。这是确定DRGs分组及相应支付标准(权重和费率)的基础条件。DRGs需要高质量成本数据,以保障各病组内资源消耗(费用)的同质性。但现实中,真实、高质量、可比的成本数据基本无法取得,各国(地区)多采取费用数据进行替代。

1.3 其他数据

在典型DRGs机制中涵盖了市场化的支付标准调节机制。劳动成本和非劳动成本都锚定了一系列反应市场价格变化的相关指标(如医生收入指数、药品价格指数、耗材价格指数等)。这些指标的建立需要一系列的相关数据作支持。

2 我国DRGs相关数据现状

DRGs高度依赖于真实数据,但总体看我国相关数据的质量堪忧,这也是我国应用DRGs的最大障碍。

2.1 临床数据

临床数据,特别是病案数据的真实性堪忧,不同医院间数据互认难度大、难以横向比较。一是医院内部底层编码不统一,如ICD-10、ICD-9各地拥有不同版本,操作编码也各异;二是编码员队伍长期不受重视,缺乏相应学科,医疗机构编码人员普遍学历低于医务人员或为转岗人员,队伍整体能力不强,且缺乏相应培训,多仍以病案上传标准一致性为管理目标,整体病案上传准确性有限;三是由于未与医生利益直接挂钩,医生和科室对于病案上传并不重视;四是部分医院存在各种原因的高套编码、错误编码等情况;五是对于病案上传的原则各界未达成共识,部分专家从医疗质量评价角度建议填报信息越全越好,部分专家则从支付必要性角度建议仅填写临床诊疗实际发生的内容。

2.2 成本(或费用)数据

表2 部分欧洲国家DRGs使用的主要诊断和操作编码

在医院成本数据方面,我国医疗服务市场以公立医院为主,而公立医院内部的成本核算体系并不健全,缺乏真实的成本数据。当前,医院所称的成本数据就是按照服务项目价格累加的名义成本。在医保医疗费用数据方面,近年来医保结算信息系统发展较快,有着较好的医保医疗费用数据,但各地区发展程度不同,部分地区医保信息系统能够提供医保、自费和自付的全口径数据;部分地区则需要医保和医院HIS系统的相互配合才能够获得全口径费用数据。

2.3 其他数据

由于政府机制过多介入,医生收入和医药价格方面存在扭曲,医生收入不透明,加之缺乏适当的信息汇总平台,难以形成市场化所需的价格指数、药品和耗材价格指数。

3 相关数据质量调整的国际经验

3.1 临床数据的调整和应用

与我国当前类似,各国引入DRGs时,病案数据质量较差,早期引入的国家多为纸版病案,其初期探索除规范医务和病案人员的病案书写规范程度外,还致力于信息系统建设。后期引入的国家,其医疗信息系统已有相当积累,基础条件较好,但病案数据质量仍存在问题,如多仅有主要诊断和主要操作,次要诊断等信息缺失严重,病案准确度不高等。因此,对临床数据,改革的主要思路是通过培训、监管、与医保支付相结合等方式不断提高病案质量。但从效果看,病案数据质量仍不完美。病案质量较差更多源自医生书写的病历质量差导致编码员输入错误。

同时,病案数据的诊断和操作编码体系非常重要,合理的编码系统有利于保障信息准确性,防止编码升级。从国际经验看,各国的诊断编码基本采取国际标准,绝大多数国家已采用ICD-10。而操作编码,各国基本采取依据本国编码体系。这是因为操作编码并无国际编码,常见的ICD-9-CM3是一个允许各国免费使用的美国住院操作编码体系而非国际编码体系。部分欧洲国家DRGs使用的主要诊断和操作编码见表2。

3.2 成本数据的替代和调整

针对缺乏医院成本数据的情况,各国有几种方式变通:一是引入其他国家的分组器,仅依托宏观数据和有限可及的数据调整分组器权重,之后逐步使用本地数据完善分组器和权重设置;二是由于缺乏成本数据,部分国家用床日数据替代以开发本国DRGs系统,这是许多国家以床日界定异常病例的重要原因。但这种方式无法保障各分组的资源消耗同质性;三是部分国家以个案成本调查或专家意见替代成本数据,以调整引入的分组器;四是部分国家使用医保医疗费用数据替代成本数据,如美国从20世纪90年代到2000年中期都使用医保医疗费用数据替代成本数据。

3.3 试点和评价先行,逐步改善数据质量

早期引入DRGs的国家,多因数据缺陷而经过漫长的试点阶段,或先将其作为医院评价等非支付目的,后经过一段时间逐步改善医院病案和成本数据,形成适合本国的DRGs版本。实践中,引入DRGs的国家,一方面,国家出台数据填报的相关指南,明确规则和内容;另一方面,由于与医疗机构收入和评价相关,各医疗机构主动改善成本和病案数据系统,医院管理者也希望借此真正掌握各科室运行情况。当然,试点阶段各国参加的医疗机构数量及要求上报数据数量和完整程度存在差异。

4 相关思考和建议

4.1 数据质量完善

4.1.1 大数据是DRGs管理的重要抓手。DRGs的开发、运行和管理高度依托于大数据。这些数据为医保提供了了解和追踪医疗机构和医务人员行为的可能性。特别是通过数据的累积和分析可以了解相关诊疗行为的异化。这是重要的管理抓手。

4.1.2 数据的真实性是关键。大数据分析需要真实、标准和系统化收集的相关数据。这要求医保必须统一信息的底层编码,明确医保所需数据的最小数据集,构建相应的数据上报规范和规则,进而实现不同医疗机构之间的信息互认和横向对比。同时,需要人工与智能系统相配合,强化对医院病案真实性的审核。

4.1.3 依托大数据的数据挖掘和人工智能技术是亟待开发的关键技术。原因在于,一是当前的DRGs体系中,编码员在数据上传和质量控制上发挥了极其重要的作用。但是,多数编码员能力有待提高,越基层医疗机构此问题越突出。因此,亟待开发辅助或替代编码员相关业务的人工智能;二是病案真实性是医保管理的核心,在大数据环境下,病案真实性可以依赖医生诊疗行为中的关键信息进行智能审核,因此,有待开发针对病案质量审核的相关技术。

4.2 相关机制建设

4.2.1 鼓励和引导医疗机构强化内部成本信息体系的建设,帮助DRGs从依托费用数据向依托成本数据调整的转变。短期内,以费用数据作替代可行的重要原因是当前医院次均费用中仍有相当比例的可挤出成本,在保障医院收益的同时,又不会损害医疗服务质量;但长期看,一旦医保控费使医院诊疗成本接近支付费用时,将出现诊疗服务不足、继而损害服务质量的情况。为保证医疗服务质量,需要调整到依托成本数据进行调整的方式上。这是美国DRGs发展和应用走过的道路。故而,应该未雨绸缪提前鼓励医疗机构建设和完善成本统计系统。

4.2.2 构建医保经办机构和医疗机构共同治理的平台和机制。医保经办机构更多依赖信息系统发现疑似违规行为,医疗机构的专业医务人员更多通过病案抽查、审核等业务,参与支付制度调整和完善,双方合理分工协作。为保障共同治理效果,需要建立相应的激励约束机制,特别是建立医疗机构之间对于有限医疗资金投入的争夺机制,形成相互牵制,保证治理效果。

4.2.3 结合宏观总额预算管理,采取“支付标准与服务量”逆向挂钩的点数法价格形成机制。如前所述,传统缘起于美国的DRGs支付标准形成依托市场形成一系列的医务人员工资、药品和耗材等指数。但这些市场化的指数在我国难以存在。也即我国各病组现有次均费用多处于一个扭曲的状态(畸低或畸高),不宜直接采取定价的方式。采取点数法方式,通过基本恰当的不同病组之间的比价关系,结合区域总额预算的点数法结构更为妥当,规避受失真的病组价格的不良影响,从而逐步帮助医疗服务市场逐步恢复正常价格。