MRI动态增强扫描对颅内胶质瘤的术后随访价值

2018-08-06王建军慕建成田卫兵

王建军,慕建成,田卫兵

(河南省焦作同仁医院放射科,河南 焦作 454150)

颅内胶质瘤是成人中枢神经系统最常见的恶性肿瘤,占颅内肿瘤的50%~60%[1]。颅内胶质瘤,尤其是分级较高的胶质瘤术后复发及残存是影响其预后的重要因素,及时准确地发现其术后复发及残存病灶,可帮助临床制订进一步的治疗方案。外科手术作为一种创伤性治疗方法,可引起术区及周边脑组织发生一系列病理生理改变,形成的术后脑组织正常反应性增生与胶质瘤术后复发及残存在影像上鉴别十分困难[2-3]。笔者对2008年2月至2016年4月我院经手术与病理证实的87例胶质瘤术后MRI表现进行分析,旨在为临床进一步拟定治疗方案和预后评估提供参考。

1 资料与方法

1.1 一般资料 87例中,男57例,女30例;年龄18~65岁,平均37.6岁。其中星形细胞瘤(2级以上)54例,胶质母细胞瘤23例,少枝胶质细胞瘤10例。

1.2 仪器与方法 采用Philips 1.5 T超导型MRI扫描仪及头颅正交线圈。采用自旋回波或快速自旋回波扫描序列。扫描参数:2D FSE T2WI,TR 3 500 ms,TE 90 ms,ETL 22,NEX 2;2D SE T1WI,TR 450 ms,TE 18 ms,NEX 2;动态增强扫描以轴位T1WI为观察颅脑的主要序列,必要时辅以冠状位或矢状位。对比剂为Gd-DTPA,剂量0.1 mmol/kg体质量,注射对比剂后立即行靶位多期扫描,连续成像18个序列,共450 s。要求所有患者术前均行MRI检查(平扫+动态增强扫描),术后3 d行MRI检查(平扫+动态增强扫描)作为术后基线MRI,随后至少每2~3个月行一次MRI检查(平扫+动态增强扫描),观察其变化。

1.3 图像分析 由2名经验丰富的副主任医师采用盲法独立阅片,意见一致后记录术后反应性强化、肿瘤残余或复发等情况。MRI诊断标准[4]:①术后反应性强化,手术记录肿瘤完全切除,基线MRI检查手术区出现均匀环形或片状强化,环厚<3 mm,无明显结节或肿块,追踪强化及水肿减弱或消失;②肿瘤残存,手术记录肿瘤部分切除,除此之外,基线MRI检查手术区首次检查出现厚薄不均的环状或肿块样强化,环壁厚>3 mm,边界模糊,追踪观察强化及水肿无减弱或进展;③肿瘤复发,手术记录肿瘤完全切除,基线MRI检查手术区未见异常强化结节,在追踪复查中新发现的结节样或肿块样强化灶,环壁厚>3 mm,边界模糊,追踪观察强化及水肿无减弱或进展。

2 结果

87例中,9例手术记录肿瘤部分切除;余78例影像诊断如下:10例术后残存,42例术后复发均经2次手术证实,26例术后反应性强化影像随诊至少2.5年以上无复发征象。误诊2例。

2.1 肿瘤残存 19例术后残存,其中术中明确残存9例,基线MRI检查及经2~3个月随访MRI证实10例,见表1。

2.2 术后反应 术后反应性强化26例,强化持续时间长短不一,最长者达术后10个月,平均6个月左右消失,术后14 d强化最明显。基线MRI检查,未见明确环状强化14例。基线MRI及随访MRI示单纯环形强化7例,环形强化伴片状强化16例,环壁厚均<3 mm,厚薄均匀(图1),3例边缘清晰,未见明显强化环;随访强化及水肿减弱或消失(图2)。

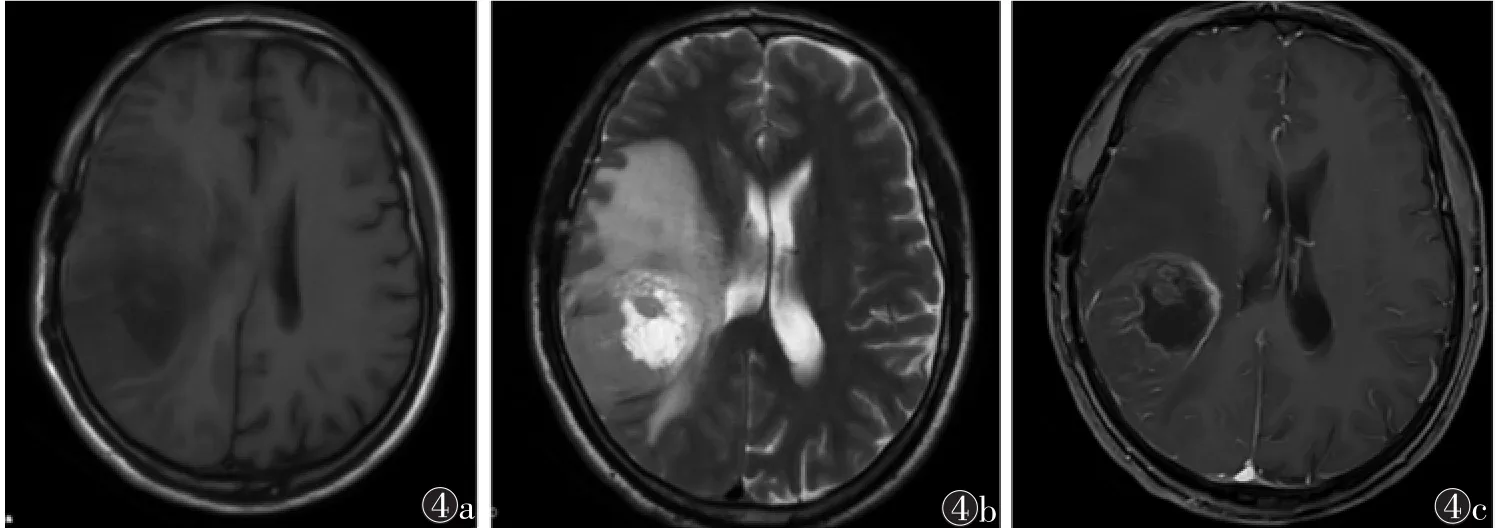

2.3 肿瘤复发 42例术后肿瘤复发,基线MRI检查无异常强化结节,随访发现单纯强化环渐增厚3例,环壁厚>3 mm,7例环上伴结节,5例环上结节进展呈肿块样改变,27例强化环旁显示肿块(图3),所有患者水肿持续存在,并呈进展趋势(图4)。

2.4 误诊 1例术后反应性强化基线MRI单纯环形强化,环壁厚3.5 mm,2个月随访MRI示周围水肿无减退,误诊为术后残存。1例术后反应性强化基线MRI未见明确环状强化,1个月随访出现环形强化,周围水肿明显,随访6个月无消退趋势,误诊复发。

表1 19例颅内胶质瘤术后残余基线MRI及随访MRI对比

3 讨论

3.1 MRI增强扫描在颅内胶质瘤术后随访中的应用价值 外科手术是目前临床治疗颅内胶质瘤最常用且有效的方法,但切除程度和肿瘤病理分级直接影响预后效果。以往医师多依据病灶切除程度与残余肿瘤的多少对预后进行评估,准确性较低,极易延误疾病诊治。MRI增强扫描能多方位、多参数成像且颅底无骨骼伪影[5],可为临床提供脑胶质瘤不同阶段的MRI表现,并对治疗后肿瘤残留情况及反应性强化情况进行区分,可较好地评价脑胶质瘤患者术后复发及残存状况[6-7]。胶质瘤手术切除后,术区周边正常脑组织可发生一系列病理学变化,本研究利用MRI对术后随访复发情况进行科学评估,随访复查可在术区边缘发现反应性强化,而反应性强化的影像学表现类似于病灶残留及肿瘤早期复发所呈现的病理性强化,临床诊断有一定难度,但仍有一些影像征象可对两者进行鉴别[8-9]:多数患者环厚度<3 mm且均匀,不伴结节或肿块,边界清晰,强化部位与术前肿瘤部位无明显对应关系,水肿随时间延长逐渐减轻。而治疗后肿瘤残留的影像学表现主要有环形多呈不规则形,环厚度>3 mm且常伴结节或团块,边界极其模糊,水肿随时间延长加重,在脑胶质瘤治疗后随访复查中可依据上述区别对患者病变状况进行鉴别,为临床制订术后辅助治疗方案提供参考。

3.2 颅内胶质瘤术后MRI特征及意义 外科手术为创伤性治疗,可引起术区周围正常脑组织发生一系列复杂的病理生理改变,这种良性、非肿瘤性的强化与颅内胶质瘤残存、复发的强化在影像上表现相似,有时难以区别。文献[10]报道,这种术后反应性增生强化机制与以下因素有关:血-脑脊液屏障破坏、血管肉芽组织增生及血管自身调节功能紊乱引起的过度灌注。上述3种因素在术后不同时间所起作用不同。

动物实验[11]表明,术后1周主要是残腔壁的凝固性坏死、脑组织水肿等反应性变化;2~3周以血管肉芽组织增生为主;4周残腔边缘锐利,主要由充满类脂质的巨噬细胞构成;8~10周星形胶质细胞增生并纤维化,最终形成胶质瘢痕。术后2~3周通常难以区分术后反应性强化及肿瘤残余。本研究以术后3 d MRI检查为基线,有助于区分术后反应性强化与肿瘤残余及复发,仅误诊术后反应性强化2例,与文献[11]报道一致。

肿瘤复发、术后残存及术后反应性强化与其血管形成密切相关[12-13]。颅内肿瘤早期强化取决于肿瘤血供,晚期主要取决于肿瘤血管的通透性及血管外间隙对比剂的分布容量。恶性胶质瘤血管丰富且发育不佳,血-脑脊液屏障破坏会造成肿瘤周围产生水肿,肿瘤无限制性增生使肿瘤边界模糊。

颅内胶质瘤尤其是恶性胶质瘤具有无限增值和浸润性生长的特征,术后创伤性改变的血管肉芽组织增生、血管应激性功能紊乱则具有渐趋愈合、减轻的特点,这两者在病理生理上本质的区别,使其在影像上表现有所不同。本研究26例术后反应性强化的病灶边界清晰或较清晰,水肿均减轻、消失。邱丽华等[14]对大量病例回顾性分析,提出环形强化厚度是否均匀、边界是否清晰,环形强化的厚度大小、是否伴结节或团块状强化,可用以区分肿瘤复发、术后残存及术后反应性强化。本研究61例术后复发、残存患者,环状强化厚度均>3 mm,厚薄不均,边缘模糊。

综上所述,颅内恶性胶质瘤术后影像学表现错综复杂,肿瘤复发、术后残存及术后反应性强化相似性较高,影像学检查具有一定的局限性。本研究以术后3 d MRI检查为基线,通过对术后多次MRI增强扫描认真、仔细、全面的分析,能够准确鉴别胶质瘤术后复发及残存、术后反应性强化。由此可见,MRI动态增强扫描对颅内胶质瘤术后诊断的临床应用价值极大。

图1 女,55岁,左侧额叶胶质母细胞瘤术后反应 图1a T2WI示左侧额叶一巨大囊状信号,周围水肿不明显图1b T1WI增强扫描冠状位,示囊壁厚薄均匀,强化明显

图2 男,58岁,左侧额叶星形细胞瘤术后反应,T1WI增强扫描冠状位,示左侧额叶术区一强化环,环壁厚薄均匀,<3 mm,周围水肿较轻

图3 男,65岁,右侧额叶胶质母细胞瘤术后残存,T1WI增强扫描轴位,示右侧脑室额角旁术区、右侧基底节区各一大小不等的强化明显的软组织肿块,周围水肿明显

图4 男,42岁,右侧颞叶多行性胶质瘤术后复发 图4a T1WI示右侧颞叶术区显示一类椭圆形略低信号,边缘模糊,占位效应明显 图4b T2WI示团状混杂信号影周围大片状水肿带 图4c T1WI增强扫描冠状位,示强化环壁外侧及上方各一团状软组织肿块,强化明显,强化环壁厚薄不均