针刺足阳明胃经脑功能成像的小脑功能初探

2018-08-06甄俊平黄竹媛李嘉楠周宇堃

甄俊平 ,柳 澄 ,黄竹媛 ,李嘉楠 ,马 华 ,靳 波 ,周宇堃 ,仇 菲 ,王 峻

(1.山西医科大学第二医院a影像科,b中医科,山西 太原 030001;2.山东省医学影像学研究所CT室,山东 济南 250021)

十二经脉中,足阳明胃经是直接入脑的经络之一,“胃气上注于肺,其悍气上冲头者,循咽,上走空窍,循眼系,入络脑……”(《灵枢·动输》)。 在脑内,经脉循行论述极其简略,几乎为空白。针灸腧穴产生的信号可传入脑,这为脑与经脉的直接联系提供了证据,其中关于大脑的文献报道[1-4]较多,但关于小脑的文献报道较少。本文旨在探讨足阳明胃经与小脑的关系、小脑的内脏调节功能、小脑激活后的表现,以及对胃肠功能调节的通路[5-6]。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择20例健康在校大学生志愿者(无任何中枢神经系统症状及体征、试验前1周内未服药及针灸,且女性避免经期试验),其中男12例,女8例;年龄20~30岁,平均22岁。所有受试者均为右利手,均签署知情同意书。

1.2 仪器与方法 ①电针治疗仪和毫针:G6805-2多用治疗仪(上海医疗器械高技术公司),使用连续波刺激,频率2 Hz,6 V,0.8~1.4 mA。规格为Φ 0.35 mm×40 mm的“华佗牌”针灸针(苏州医疗用品厂有限公司)[3]。将电针仪放置于MRI扫描室外,通过长线进入扫描室内。②MRI设备及参数:使用GE 3.0 T W750超导MRI仪,头部32通道线圈。扫描序列:轴位SE T1WI、场图(FE)及BOLD。③试验设计:采用“off—on—off”组块模式。针刺右侧足三里与上巨虚2个穴位,同时采集脑功能数据[7-8]。试验穴位周围取2个非穴位针刺点行相同刺激作为对照。

1.3 “得气”感觉及范围 试验结束后立即询问和记录患者的得气感觉和范围,不做统计学处理。

1.4 图像处理与数据分析 采用SPM12(statistical parametric mapping)软件(运行于Matlab平台)处理实验数据。脑内信号升高区(定义为激活)是针刺期间数据减去第1个静息状态数据出现阳性脑功能信号区;反之,脑内信号降低区(定义为抑制)是第1个静息状态数据减去针刺期间数据出现阳性脑功能信号区,以P<0.001,k≥30像素作为阈值。实验数据先进行组分析,然后得出所有激活和抑制脑区。将结果叠加到标准脑上进行显示,采用Talairach空间坐标系。脑功能区域的解剖定位、BA(Broadmann区)定位及中心坐标均由平均脑功能图得出。

2 结果

2.1 针刺2个穴位后的“得气”感觉及范围 20例受试者“得气”感觉平均得分1.70分,“得气”范围平均得分1.30分。

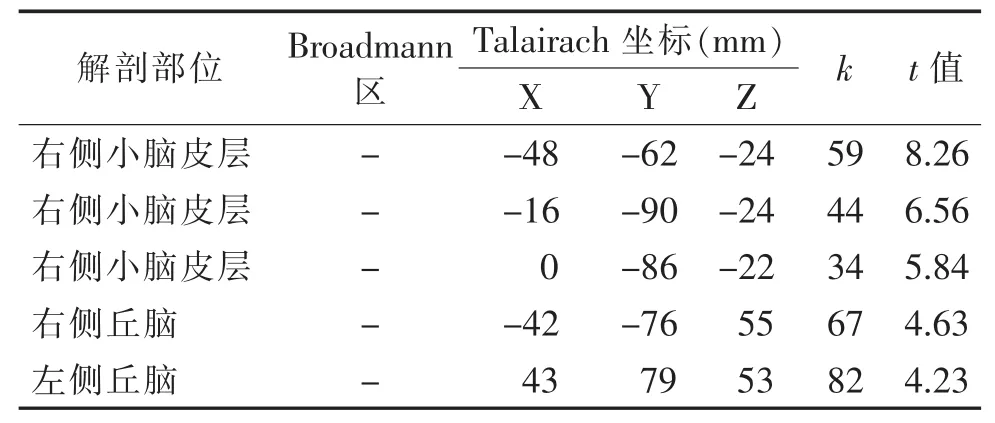

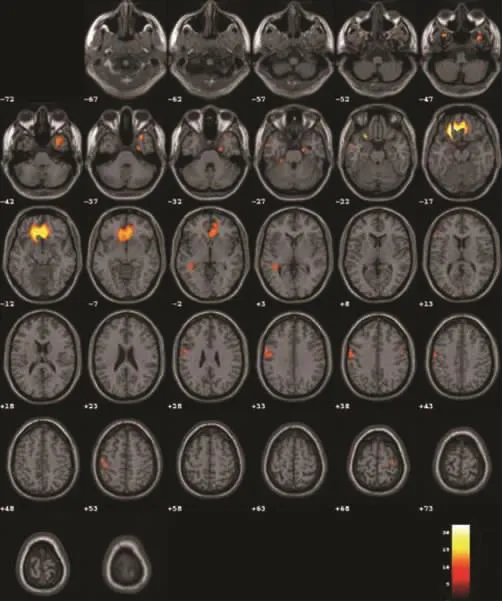

2.2 针刺2个穴位后的信号升高脑区 20例在配伍针刺刺激足三里和上巨虚穴位后出现多个信号升高的脑功能激活区,其中小脑和丘脑均有激活(表1),刺激后信号升高功能激活脑区三维结构功能定位图、轴位断层功能定位图及激活脑区MIP图像见图1~3。刺激状态下与静息状态下所得各平均信号升高脑区(k>30,t>3.09,P<0.001),说明 2 种状态下信号强度差异有统计学意义。

表1 20例受试者针刺足三里、上巨虚穴小脑信号升高区的解剖部位、BA定位和中心坐标

图1 受试者激活脑区三维结构功能定位像

图2 激活脑区轴位断层功能定位像,激活脑区为红色或黄色

图3 足阳明胃经激活脑区MIP图像

2.3 针刺2个穴位后的信号降低脑区 20例在配伍针刺刺激足三里和上巨虚穴位后出现多个信号降低的脑功能抑制区,其中小脑和丘脑均未出现抑制区。刺激后信号降低功能抑制脑区三维结构功能定位图、轴位断层功能定位图及激活脑区MIP图像见图4~6。刺激状态下与静息状态下所得各平均信号降低脑区 k>30,t>3.09,P<0.001,说明 2 种状态下信号强度差异有统计学意义。

2.4 非穴位对照情况 选取上下2个针刺点进行对照,上针刺点在膝关节外侧腓骨小头的后下方凹陷处,下针刺点在丘墟与束骨连线的上丘墟下1寸处。

2.4.1 “得气”感觉及范围 20例“得气”感觉平均得分1.60分。“得气”范围平均得分1.00分。

图4 受试者抑制脑区三维结构功能定位像

图5 抑制脑区轴位断层功能定位像,抑制脑区为红色或黄色

图6 足阳明胃经抑制脑区MIP图像

2.4.2 信号升高和降低区 20例针刺非穴位点后出现多个信号升高脑功能区,小脑未出现信号升高区;出现全脑大量信号降低功能抑制区,无法进行精确定位。因此,本研究将其删除,不纳入讨论。

3 讨论

古文献记载足阳明胃经是入脑的,但对脑内经络循行的研究较少。脑功能成像使针灸的研究可视化[4-5,8-9,11-12],中枢效 应 的 不 同 可 能 是 治 疗 差异 引 起的。本研究结果证实阳明胃经入小脑,小脑在足阳明胃经治疗疾病中发挥一定的中枢作用。

小脑是大脑皮层下一个重要的运动调节中枢,起维持身体平衡、调节肌张力和协调运动等作用。但近年来研究[4,5-7]证明,小脑也参与非运动功能,其中包括认知、记忆、语言、学习及内脏活动的调节等诸多方面。

有学者[11]早在20世纪前叶提出了一个假说,认为小脑除进行运动控制外,还参与许多神经系统的其他功能。对小脑非运动功能的深入研究和了解,有助于重新全面认识小脑的非躯体运动功能。小脑与丘脑、导水管周围灰质、杏仁核、网状核、孤束核、臂旁核及中缝核等参与自主性神经活动的中枢核团之间存在着双向投射的联系纤维。小脑-下丘脑双向和直接神经环路联系成为小脑参与广泛的非躯体性运动功能的结构基础。小脑不仅参与经典的躯体性运动功能的调节,亦参与机体非躯体性功能活动的调节,在躯体-内脏功能整合上起重要作用,小脑其中一个非运动功能是参与对摄食和胃肠生理活动的调节[10-11]。下丘脑、脑干及大脑皮层结构等多个中枢神经系统参与了对胃肠活动的调控。其中,胃及十二指肠运动的增强或抑制是小脑顶核通过调节交感和迷走神经的电活动来完成的。实验[12]表明,猫小脑的某些部分被切除后,可引起胃溃疡。有学者对小脑参与摄食活动的调节机制进行研究,并制作了小脑皮层被毁损的动物模型,结果发现动物的摄食行为也相应发生了改变,营养物质的吸收和利用发生了障碍,导致体质量减轻。

小脑参与内脏活动调节,其神经通路及影响机制探讨成为研究热点[10-15]。 神经解剖学研究[15]结果证明:小脑-下丘脑和下丘脑-小脑投射是完成小脑与下丘脑之间双向和直接联系的2种纤维,且构成了小脑-下丘脑神经环路。小脑的顶核、中间核及齿状核是小脑-下丘脑直接投射的起源,上行投射的终点是下丘脑,投射到下丘脑的背、后及外侧区,同时也投射到下丘脑的腹内侧核、背内侧核及室旁核;腹内侧核、背内侧核及室旁核也相应发出下行投射到小脑的核团和皮层直接纤维,包括顶核、中间核及齿状核。电生理学研究[6,14]证明,小脑和下丘脑可互相影响对方的神经元活动,其中投射纤维起了重要作用。下丘脑是内脏活动调节高级中枢,小脑-下丘脑之间直接和双向的神经环路实现小脑参与非躯体运动的调节,这些活动包括摄食、胃肠生理及其他的内脏活动[10-11]。配伍电针针刺足阳明胃经后,除大脑皮层外,小脑也出现了激活,这些区域通过参与调节肌张力,通过针灸足阳明胃经,实现对足中趾麻木、活动不利、胸腹、下肢外侧及足背疼痛的治疗,且小脑也通过丘脑参与了对胃肠活动为主的非躯体运动功能的调节,实现对胃皖痛、呕吐、消谷善饥、腹胀满、水肿及惊惕等疾病的调节和治疗。