钻孔引流改进术治疗慢性硬膜下血肿减少远离术区颅内出血风险

2019-02-26旷仁钊李舜唐文国唐晓平

旷仁钊 李舜 唐文国 唐晓平○☆

慢性硬膜下血肿(chronic subdural hematoma,CSDH)是神经外科常见疾病,治疗首选钻孔冲洗引流术,术后常见的并发症有血肿复发、感染、癫痫、脑脊液漏、张力性气颅等[1],而术后远离术区颅内出血为少见而严重的并发症。我科2012年3月前均采用常规钻孔引流术,术后远离术区颅内出血时有发生,查阅文献发现,术中术后引流过快或过度[2],可能是CSDH术后远离术区颅内出血的主要原因。自2012年3月后我科通过术中缓慢释放血肿液及术后设置引流装置的高度来控制引流速度这两方面来改进钻孔引流术,发现CSDH钻孔引流术后远离术区颅内出血的发生率明显下降,现总结如下。

1 资料与方法

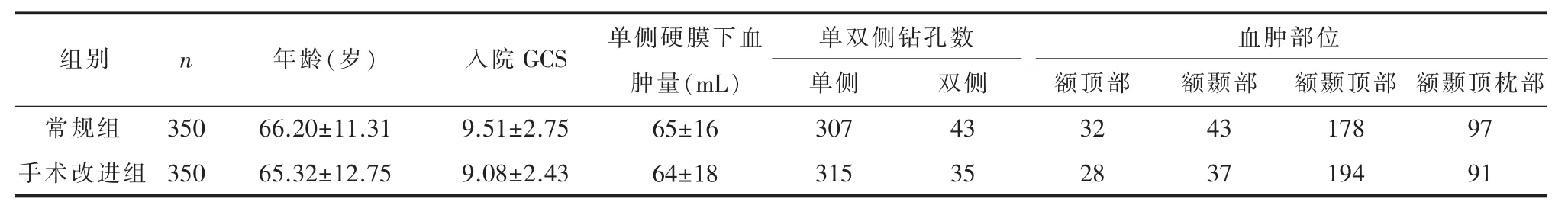

1.1 一般资料入组标准:①头部外伤3周以上的病史;②影像诊断为单侧或双侧慢性硬膜下血肿,血肿位于额顶部、额颞部、额颞顶部或额颞顶枕部;③患者的GCS评分≥6分;④单侧血肿量在40~90 mL,血肿厚度>10 mm;⑤治疗方式为单孔钻孔冲洗引流术;⑥患者及家属知情同意。排除标准:①年龄>80岁;②合并有高血压;③术前有服用抗凝和(或)抗血小板药物者;④术前有凝血功能异常、血小板减少者;⑤既往诊断有脑血管疾病未治愈者。依据入组标准和排除标准,回顾2007年5月至2018年3月于我院因CSDH而就诊的患者共700例,男372例,女328例。将2012年3月之前的350例患者采用的常规术式及常规术后处理方法设为常规组;2012年3月以来通过术中术后方法改进治疗的350例患者设为手术改进组。两组患者均行钻孔引流手术,在年龄、入院GCS评分、单侧硬膜下血肿量、血肿单双侧钻孔数及血肿部位等临床资料无统计学差异(表1)。该研究已征得我院伦理委员会同意。

1.2 手术方法常规手术组手术以血肿中心部位为钻孔点,作纵形切口,颅骨钻孔后,“十”字形切开硬膜,让血肿自然快速流出,对血肿的流速不做任何控制,硬膜悬吊两针,用生理盐水冲洗血肿腔,将10号引流管头端均置于血肿腔额部引流,生理盐水排气后关颅。手术改进组在常规组术式的基础上作改进,在切开硬膜前准备好棉片,切开硬膜时,见血肿液快速流出时,迅速用棉片堵住硬膜切开处,让血肿液缓慢从棉片中渗出,直至血肿液无明显从棉片渗出时,才取开棉片,此时已无血肿液自然流出,再行常规冲洗引流。

1.3 术后引流管处置常规组手术结束时,引流管接普通引流袋,患者从手术室到病房时,引流管一直开通,回病房后患者平卧,引流袋持续低位引流。手术改进组手术结束时,引流管接三通,再接引流袋,患者从手术室到病房时,三通关闭,回病房后患者平卧,三通打开,为控制术后引流速度,引流袋术后12 h内挂高平额平面,12 h后再放低持续低位引流。

1.4 术后处理及评价指标两组除手术方式改进有不同外,术后处理基本相同:24 h内抗炎、止血,营养神经等治疗,24~48 h拔除硬膜下引流管。对术后远离术区颅内出血率、术后死亡率和术后3个月随访(电话、门诊)GOS评分作为观察指标。

1.5 统计学方法采用 SPSS 21.0进行分析,计量资料以均数±标准差(±s)表示,采用t检验;计数资料以率(%)形式表示,采用χ2检验,检测水准α=0.05。

2 结果

2.1 术后治疗结果术后常规组348例恢复良好,但有5例遗留不同程度的残疾,有2例死亡;手术改进组全部存活,仅1例遗留轻度残疾。两组常见并发症如颅内感染、癫痫、气颅等发生率比较统计学无差异,术后远离术区颅内出血常规组14例,手术改进组2例。

表1常规组和手术改进组两组患者临床资料

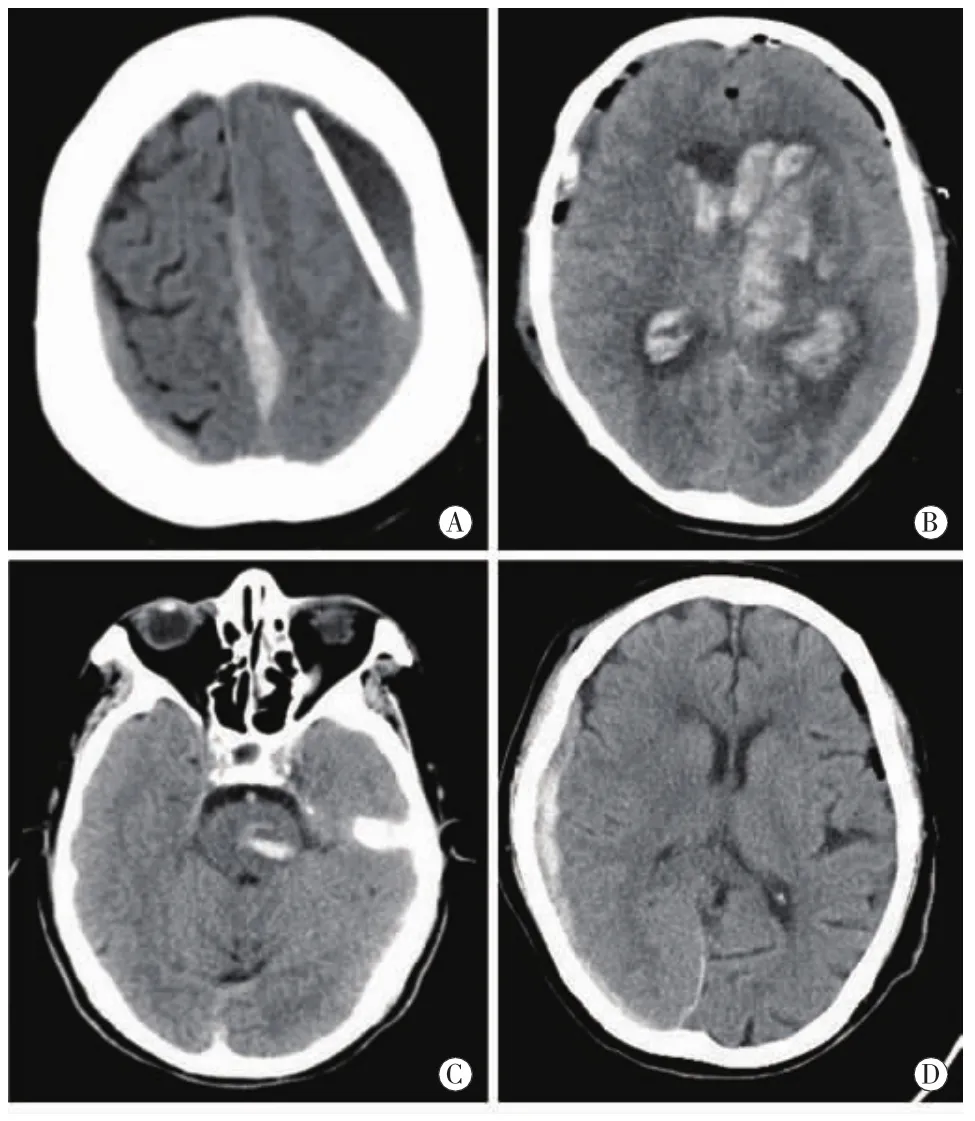

2.2 术后远离术区颅内出血比较常规组14例患者在手术结束后至6h内均出现新的神经症状体征而急查头颅CT,发现远离术区颅内出血,其中纵裂池出血4例,同侧基底节区脑出血3例,同侧基底节区脑出血破入脑室2例,脑干出血2例,对侧硬膜下血肿3例。其中9例保守治疗,5例行急诊开颅血肿清除术。12例好转出院,2例死亡。手术改进组2例患者均在手术结束后即出现新的神经症状体征,复查头颅CT,发现颅内出血,其中纵裂池出血1例,同侧基底节区脑出血1例,2例均保守治疗,好转出院。术后远离术区出血CT见图1。远离术区颅内出血常规组(14例,4.00%)高于手术改进组(2例,0.57%),差异有统计学意义(χ2=9.211,P<0.05)。

2.3 死亡率比较术后常规组死亡率 (2例,0.57%)高于手术改进组(无死亡),但差异无统计学意义(χ2=0.501,P=0.479)。 常规组死亡的 2 例主要是术后远离术区颅内出血的患者。

2.4 术后3个月随访结果比较术后随访以GOS评分作为有无残疾的评价指标,将GOS≤4分定为有残疾,GOS=5分定为无残疾。术后常规组残疾率高于(7例,2.00%)手术改进组(1例,0.29%),但差异无统计学意义(χ2=3.161,P=0.075)。术后两组有残疾的患者均为术后远离术区颅内出血的患者。

3 讨论

CSDH主要的治疗方式为钻孔冲洗引流术,除了常见的并发症外,术后出现出血并发症,如脑内出血,对侧硬膜下血肿等,则少见而严重。CSDH术后远离术区颅内出血,通常发生在一处,亦可发生在多部位,如大脑半球、脑干、脑室、小脑、矢状窦旁及对侧硬膜下等,均可能发生[3]。脑出血的症状多在短期出现,这种并发症常导致部分患者预后不良。研究表明,术中术后引流过快或过度[2],可能是CSDH术后远离术区颅内出血的主要原因。

图1 A,钻孔术后纵裂池出血;B,钻孔术后基底节区出血破入脑室;C,钻孔术后脑干出血;D,钻孔术后对侧硬膜下血肿。

本研究发现常规手术时,切开硬膜后让血肿自然快速流出,对血肿的流速不做任何控制,一旦血肿快速引流,则可能引起颅内压迅速降低,迅速出现过度灌注。由于长期受压迫的脑组织脑血流量减少,且常伴有脑血管自动调节功能障碍,这种颅内血流突然增加,伴有血管自动调节功能障碍,则可能导致CSDH术后颅内出血[4-5]。还有手术结束后引流袋一直持续低位引流,可能导致引流过度,使脑组织持续无限制地快速复位,颅内压持续快速降低,从而导致快速持续过度灌注。这些均可能引起持续灌注压突破,静脉压增高[6-7]及脑组织快速移位而撕裂对侧桥静脉[8]等,从而导致颅内出血。

针对常规组手术的严重缺陷,我们通过术中缓慢释放血肿液及术后设置引流装置的高度来控制引流速度这两方面来改进钻孔引流术,这两方面使得颅内压得以缓慢降低,灌注压缓慢增高及脑组织复位减缓,从而使脑血管及脑组织有充分的时间来适应外界的改变。通过改进组手术发现,术后远离术区颅内出血率较常规组明显降低,且有统计学意义。常规组的致死致残患者主要发生在术后远离术区颅内出血的患者,因此,降低CSDH术后远离术区颅内出血这一严重并发症,即可能降低CSDH患者的致死致残率。通过与手术改进组对比研究发现,随着手术改进组的术后远离术区颅内出血率的降低,其致死致残率亦降低,但两组患者在致死致残率方面差异无统计学意义。

综上所述,通过改进钻孔引流术,即术中缓慢释放血肿液及术后设置引流装置的高度来控制引流速度,能有效降低远离术区颅内出血发生率。另外手术改进组仍有2例发生出血,因此,CSDH术后远离术区颅内出血的原因及防治方法还有待更进一步研究探索。