员工未来关注与不道德亲组织行为:一个中介-调节模型的构建与检验

2018-05-13郭亿馨苏勇吉祥熙

郭亿馨 苏勇 吉祥熙

(复旦大学管理学院, 上海 200433)

1 引言

近年来, 国内外的企业面临着各种不道德行为带来的困境, 现有研究探讨了员工不道德行为的多种方式, 如偷窃(Greenberg, 2002)、蓄意破坏(Robinson & Kelly,1998)、反生产行为以及中伤组织(朱金强, 徐世勇,2015)等。以往的研究者认为, 这些不道德行为的诱因是消极的个人、团队或组织因素, 然而, 员工不道德行为的动机往往比我们能想象的要复杂的多(Greenberg, 2002)。例如, 餐厅服务员为了保护餐厅的名声, 欺骗顾客说餐盘有污渍是因为清洁工作是外包出去的; 购物网站的客服为了维护网站的利益, 告诉顾客产品的破损是运输过程中快递人员的疏忽所致。可以看出, 员工可能会为了个人私利而做出伤害组织或其成员的不道德行为, 也可能会为了维护组织当前利益而做出不道德行为(Umphress, Bingham &Mitchell, 2010), 这称为不道德亲组织行为(Unethical Proorganizational Behavior, UPB)。

现有研究表明, 不道德亲组织行为受到个人、领导、组织和社会等多种因素的影响, 但这些研究比较零散, 对这种组织中的积极因素引发的“矛盾式”不道德行为, 仍存在许多需要解决的问题(杜兰英, 段天格, 李铭泽, 2016)。目前, 个人层面的影响因素主要集中在员工与企业的关系以及道德因素方面, 且主要作为中介变量和调节变量出现:例如, 心理赋权(Lee, Schwarz, Newman, & Legood, 2017),社会比较(Zhang, Xu, Chang, & Zhang, 2017), 道德推脱(赵红丹, 周君, 2017), 道德压力(Tiasn & Peterson, 2016),组织认同(Chen, Chen, & Sheldon, 2016; Kong, 2016), 道德倾向(Effelsberg, Solga, & Gurt, 2014)等, 较少有研究探索稳定的个体特征对不道德亲组织行为的影响。

未来关注(Future Focus)作为稳定的个体特征之一,指的是个体在其倾向考虑未来的程度上呈现出的相对稳定的差异(Bluedorn, 2002; Shipp, Edwards, & Lambert, 2009)。本研究选择未来关注作为不道德亲组织行为的一个重要影响因素基于以下几点考虑: (1)随着工作场所动态化的不断加强, 作为员工性格特征之一的未来关注的重要性愈发凸显, 但这方面的研究仍显欠缺, 未得到足够的重视(Strauss,Griffin, & Parker, 2012); (2)对未来的认知是影响员工自发行为的重要因素之一(De Bilde, Vansteenkiste, & Lens,2011), 虽然已有理论和实证研究关注组织未来导向的影响, 但关于作为个体特质的未来导向对个人行为影响的认知是非常有限的(Shipp et al., 2009)。不道德亲组织行为虽然反映了员工想让组织更好的愿望, 但更多地是从短期视角出发, 考虑的是组织当前的利益, 而关注未来的员工会考虑得更远, 看重组织与自身长期的发展, 努力为自己和组织积极创造美好的未来, 因此, 本研究推测二者间负相关是合理的。(3) Umphress和Bingham(2011)曾呼吁,关于不道德亲组织行为的研究可以探索现有研究框架之外更多个体层面的影响因素, 为了响应这一号召, 本研究的首要目的是探索作为个体特征的未来关注对不道德亲组织行为的影响。

为了更加全面地认识未来关注作用于不道德亲组织行为的机理, 本研究还将进一步探讨二者间的中介机制与边界条件。调节焦点(Regulatory Focus)被认为是研究组织中个体行为动机的一个重要切入点(Chatman &Flynn, 2005), 不少实证研究已经将调节焦点理论(Higgins,Shan, & Friedman, 1997, Higgins, 1998)用于解释工作场所的行为 , 如 Kanfer(1990), Wallace 和 Chen(2005)等发现 ,自我调节过程可以中介个体人格特征对工作产出的影响,Lanaj, Chang和Johnson(2012)的元分析支持了上述结果。Higgins等(1997)认为, 个体存在两套不同的自我调节系统, 即促进型调节焦点(Promotion Focus)和防御型调节焦点(Prevention Focus), 其中促进型调节焦点促使个体关注成功和成就, 积极争取奖励。基于(1)调节焦点理论在解释个体特征-工作表现上的有用性(Wallace & Chen,2006), (2)相对于不甚关注未来发展的个体, 未来导向的个体更容易激发自己对长远成功的渴望, 避免只关注短期利益的不道德亲组织行为的发生, 本研究选择使用促进型调节焦点来解释未来关注对员工不道德亲组织行为的影响机制。

另 外 , Balliet, Wu和 De Dreu(2014) 发 现 , 在 组织间竞争强的环境下, 不道德亲组织行为更容易发生。Umphress等(2011)也呼吁在对不道德亲组织行为的研究中, 应考虑团队、组织乃至社会层面的因素的影响, 因此本研究选取感知市场竞争强度作为调节变量, 使得整个模型不再局限于个体层面, 从而有助于更加全面地理解不道德亲组织行为的形成机制。

综上, 本研究的主要目的在于: (1)探讨员工未来关注对不道德亲组织行为的影响; (2)从调节焦点理论出发, 讨论促进型调节焦点是否在未来关注和不道德亲组织行为之间发挥中介作用; (3)将员工感知市场竞争强度引入研究模型, 考察不同感知市场竞争强度对上述关系的影响。本研究为不道德亲组织行为提供了一个重要的前因变量和影响机制, 对企业管理者进一步理解不道德亲组织行为, 认清员工从事不道德亲组织行为的动机并采取预防措施具有重要的意义。

2 理论与假设

Umphress等(2010)首次对员工为了组织和(或)他人利益而做出的不道德行为进行了研究, 并将这种行为命名为不道德亲组织行为。这个概念的提出不仅打破了传统上对不道德行为的普遍认知, 对全面认识和理解不道德行为有突破性的创新意义, 扩充了不道德行为概念的内涵和外延, 并且跨出了利己动机不道德行为范畴, 为组织中的不道德行为研究开辟了新的研究领域。

Umphress等(2011)给出了不道德亲组织行为的3个边界条件: 首先, 无意行为不属于不道德亲组织行为。员工在进行不道德行为时可能是无意的, 并无伤害谁或使谁获益的行为动机, 这类行为不属于不道德亲组织的范畴。其次, 单纯出于个人利益动机的行为不属于不道德亲组织行为。员工可能仅仅是出于个人利益而从事不道德行为,即使该行为同时也是有利于组织或其成员的, 有实证研究关注过这种情况(Trevino & Youngblood, 1990), 但并不属于不道德亲组织行为的研究范畴。最后, 不道德亲组织行为关注的是动机而非结果。尽管员工从事不道德亲组织行为的动机是帮助组织, 但其结果并不一定如人所愿。

综合现有研究对不道德亲组织行为的定义, 本研究将不道德亲组织行为定义为: 个体或受制于人际关系约束、或出于组织认同等原因, 做出的能促进组织有效运作或其成员有效工作, 同时又违反核心社会价值观、道德习俗、法律以及正当行为规范的有意行为(杜兰英等, 2016,Umphress et al., 2011)。

2.1 未来关注和不道德亲组织行为

Szpunar和Mcdermott(2008)认为, 对未来事物的预测和关注是人类最为独特的行为。个体对未来事物的关注行为称为未来关注(Shipp et al., 2009)或长期目标导向(Che-Ha, Mavondo, & Mohd-Said, 2014)。未来关注被广泛认为是个体行为的动机和驱动力, 并且和个体日常生活上的特征关系密切, 例如勤奋、敬业、规划和高效等(Zimbardo, 1999; Aspinwall, & Leaf, 2002)。关注未来的员工更容易关注个人的职业长期发展和组织长期目标, 对组织战略规划目标具有较高的认同感。为促使组织达到规划的目标, 未来关注的员工可能做出一些角色外行为(Extra-Role Behaviors)来为组织牟取利益(Sun, Aryee, & Law,2007)。

员工的未来关注和不道德亲组织行为具有以下关联点: 首先, 不道德亲组织行为是基于员工对组织的认同感,而未来关注会促使员工做出有益组织的角色外行为进而实现自己和组织的目标, 也包含了对组织的认同, De Bilde等(2011)认为对未来的认知是影响员工自发行为的重要因素之一; 其次, Herchen, Cox和Davis(2012)在其不道德亲组织行为的前因模型中纳入了员工的诸多个体特征,如组织认同、积极互惠信念等, 未来关注同属员工的个体特征之一, 也会对不道德亲组织行为会产生影响。

两者的差异在于, 不道德亲组织行为虽然反映了员工想让组织更好的愿望, 但更多考虑的是短期利益, 可能对组织长期目标的实现带来潜在风险, 从而损害公司的长期利益(夏福斌, 2016; Miao, Newman, Yu, & Xu, 2013)。关注未来的员工更看重个人的长期职业发展, 而只有所在组织获得长期利益, 组织中个体的职业理想才能得到实现, 因此关注未来的员工也会关注公司战略(Das, 1987), 努力为自己和组织积极创造美好的未来; 尽量避免不道德亲组织行为的发生。 因此, 本研究推测二者间存在负相关关系。

此外 , Strobel, Tumasjan, Spörrle和 Welpe(2013)的研究证实员工的未来关注可以显著促进其组织公民行为(Organizational Citizenship Behavior), 帮助组织长久地成长。组织公民行为包含了对组织的长期利益和发展的考虑,而不道德亲组织行为却忽略了这一点, 二者在概念上的不同从侧面反映了未来关注对不道德亲组织行为的负面影响。由此, 本研究提出以下假设:

H1: 未来关注对员工不道德亲组织行为具有显著的负向影响。

2.2 促进型调节焦点的中介作用

Herchen等(2012)认为,员工个体差异会影响其工作动机、态度和行为。尽管已有研究证实个体差异可以显著影响不道德亲组织行为(Herchen et al., 2012; Lee et al.,2017), 但是较少有研究对个体特质通过何种机制影响不道德亲组织行为进行过探讨。

调节焦点理论被认为是研究组织中个体行为动机的一个重要切入点(Chatman et al., 2005), 不少实证研究已经将调节焦点理论用于解释工作场所的行为。如Kanfer(1990)发现, 自我调节过程可以中介个体人格特征对工作产出的影响, Lanaj等(2012)的元分析支持了上述结果; Wallace和Chen(2005, 2006)运用调节焦点理论解释了人格和工作绩效之间的关系。调节焦点理论认为个体存在两种不同的自我调节系统, 一种是促进型调节焦点, 另一种是防御型调节焦点。促进型调节焦点促使个体关注将来的成功和成就, 积极争取其可能取得的奖励, 注重工作任务完成得更快更多, 属于目标导向型特征; 防御型调节促使个体关注未来的损失和责任, 谨慎处理实现目标过程中的各项策略, 对可能受到的惩罚采取防御措施(Higgins et al., 1997; Higgins, 1998)。

本研究认为,未来关注可以通过增强员工的促进型调节焦点而降低不道德亲组织行为发生的可能性。首先, 未来关注会增强个体促进型调节焦点。McCrae和Löckenhoff(2010)认为人格特征可以影响自我调节机制, 这是由于未来关注的员工会更加关注未来的成就, 更加约束自己的行为, 这种约束是基于员工对可能获得成功的关注, 即促进型调节焦点。Karniol和Ross(1996)指出, 未来导向的员工会通过构建出自己未来理想状态的形象来决定当前的行为, 这使其增强自我调节机制来努力实现未来的目标。其次, 促进型调节焦点的增强可以降低不道德亲组织行为发生的可能性。Wallace等(2009)指出, 员工在工作中有取得更高收益的期望, 自我调节机制则是控制这种期望的手段。员工的不道德亲组织行为主要是为了使组织获得当前利益, 但组织长远利益可能因此受损, 面对短期利益时,促进型调节焦点的增强可以帮助员工更加关注组织的长远利益(Dewett & Denisi, 2007), 从而抑制不道德亲组织行为的发生。

综上, 本研究认为关注未来的员工更看重将来的成功和成就, 会避免只关注短期利益的不道德亲组织行为的发生, 即员工未来关注影响不道德亲组织行为的是通过促进型调节焦点产生作用的, 提出如下假设:

H2: 促进型调节焦点在未来关注和员工不道德亲组织行为之间起中介作用。

2.3 感知市场竞争强度的调节作用

感知市场竞争强度是指员工对组织所处市场在物质资源等各方面竞争程度的认知情况(陈默, 梁建, 2017,Birkinshaw, Hood, & Jonsson, 1998), 学者们常用个体感知的市场竞争强度来替代组织间竞争强度(严杰, 刘人境,徐搏, 2015)。Umphress等(2011)在完善不道德亲组织行为影响模型时指出, 团队、组织乃至社会层面的因素都会对员工不道德亲组织行为产生影响。

在物质资源和社会资源稀缺的社会中, 组织间往往会开展一系列战略和战术上的竞争,组织的生存和利益成为所有人当前的重中之重。当员工感知到激烈的市场竞争时, 会容易忽略对个人远期成功的追求, 更加关注公司当前的生存危机, 认为对手公司是不值得同情或怜悯的, 只要能使得公司在竞争中生存下来, 员工就可能尝试不道德亲组织行为, 而忽略这种行为可能对组织和自身长期发展的不利影响。此时, 促进型调节焦点对不道德行为的抑制作用会因为感知到的市场竞争压力而进入道德灰色地带(Yzerbyt & Demoulin, 2010)。

反之, 当企业所需的物质资源和社会资源充足时, 员工感受到较低的市场竞争, 降低了外部竞争给员工个人带来的压力(陈默等, 2017), 使他们更关注内心的想法, 追求个体的成功和组织长远的利益, 在做出对组织有益的行为时会有所选择, 避免不道德亲组织行为的发生。基于此,本研究提出以下假设:

H3: 员工感知市场竞争强度对促进型调节焦点和员工不道德亲组织行为之间的关系具有调节作用。员工感知到的组织间竞争强度越高, 促进型调节焦点在未来关注和员工不道德亲组织行为之间的负向联系就越弱。

基于上述分析, 本研究的理论模型总结如图1所示。其中, 员工未来关注特征会降低不道德亲组织行为发生的可能性; 促进型调节焦点可以中介上述影响, 具体而言,员工未来关注特征会引发其促进型调节焦点心理, 而促进型调节焦点心理状态的产生可以降低不道德亲组织行为的发生; 此外, 员工感知市场竞争强度可以调节促进型调节焦点对不道德亲组织行为的影响强度, 感知的市场竞争越强, 促进型调节焦点对不道德亲组织行为的负向影响越弱。

图1 理论模型

3 研究方法

3.1 样本和数据

本研究采用问卷调查的方式收集和获取数据。调研对象为在企业中工作的员工, 调研内容包括未来关注、促进型调节焦点、感知市场竞争强度、不道德亲组织行为以及个体层面的特征信息。

调研所得信息的有效性、真实性与可靠性是研究结论具备信度和效度的根本保障。为了确保最终数据资料的质量, 本研究采取了多项控制措施, 对调研过程中的各环节进行了严格控制。首先, 在问卷初始指导语处向调研对象告知本次调研的学术目的, 承诺所有资料仅用于学术研究,对回答内容严格匿名及保密, 由此消除调研对象的种种顾虑; 其次, 采取了第三方调研平台调研与“滚雪球”式两种问卷发放方式, 其中“滚雪球”的发放方式是指研究者在将问卷发送给符合要求的调研对象后, 请其协助发送至其他朋友或所在组织的其他同事继续填答; 第三, 在发放问卷时进行了答卷时长控制。在第三方调研平台发放问卷前, 作者设置了最短答题时间, 每个条目不小于3秒; 通过“滚雪球”式发放的问卷在回收后可于后台看到调研对象填答整份问卷花费的时间。在回收第三方调研平台发放的问卷后, 作者计算了调研对象答题花费的平均时间约为4分钟, 故将“滚雪球”式回收的数据中答题时间低于这一时间长度的问卷进行剔除。

本次调研共收到352份答卷, 剔除答题时间太短、连续回答同一数字等无效样本后, 得到有效问卷307份, 总体有效率为87.2%。对所得样本进行基本人口特征统计显示, 参与调研的男性略多于女性, 占总样本的58.3%。从年龄上来看, 主要集中在31到40岁, 占总样本的38.4%,其次是21到30岁的人群, 占总样本的35.5%。从学历上来看, 有本科学历的居多, 占总样本的59.6%。从职位来看,基层管理人员最多, 占总样本的34.2%。

3.2 测量工具

未来关注: 本研究选用Shipp, Edwards和Lambert(2009)研究中使用的4条目量表, 示例问题如“我会主动考虑我的未来将要发生什么”、 “我会主动想象明天将带给我什么”。采用Likert 5点量表, 1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”。本研究中, 该量表的Cronbach's α 系数为0.791。

促进型调节焦点: 本研究选取Wallace, Johnson和Frazier(2009)研究中使用的6条目量表, 其中第6条目为反向计分题。示例问题如“我会愿意关注工作或任务本身对我自身发展的积极作用”、 “我会在工作中为自己设立一个正面典型的形象, 并努力成为那种人”。采用Likert 5点量表, 1表示“完全不符合”, 5表示“完全符合”。本研究中, 该量表的Cronbach's α 系数为0.738。

员工感知市场竞争强度: 本研究选取Birkinshaw等(1998)研究中使用的4条目量表, 示例问题如“我觉得我们当地市场的竞争很激烈”、 “我感觉我们公司竞争对手很强”。采用Likert 5点量表, 1表示“完全不同意”, 5表示“完全同意”。 本研究中, 该量表的Cronbach's α 系数为0.769。

不道德亲组织行为: 本研究选取Umphress, Bingham和Mitchell(2010)研究中使用的6条目量表, 示例问题如“只要对我的组织有帮助, 我会愿意歪曲事实, 以维护组织形象”、 “只要对我的组织有帮助, 我会愿意对顾客和客户隐瞒公司或产品的负面信息”。采用Likert 5点量表,1表示“非常不愿意”, 5表示“非常愿意”。 本研究中,该量表的Cronbach's α系数为0.897。

控制变量: 现有研究证实, 员工的人口特征如性别、年龄、受教育程度、所在企业性质、职位会影响其不道德行为(Erdogan & Liden, 2002)。据此, 本研究以性别、年龄、教育程度、职位作为控制变量。

3.3 数据分析技术

本研究采用SPSS22.0进行描述性统计、相关分析和回归分析, 采用AMOS22.0进行验证性因素分析。在检验中介效应时, 本研究采用Baron和Kenny(1986)的三步骤法并结合重抽样自助法(Re-sampling-based bootstrapping,运用PROCESS程序)估计中介效应的置信区间。

4 数据分析结果

4.1 共同方法偏差与效度分析

Podsakoff, Mackenzie, Lee和Podsakoff(2003)指出,共同方法偏差是组织研究中造成测量误差的主要来源之一。本研究采取Harman单因子检验方法, 将所有条目都纳入一个探索性因子分析的结构中, 进行主成分分析, 结果显示首因子方差贡献率为27.761%, 小于临界值, 故认为本研究的数据基本未受共同方法偏差的影响。

社会称许性是指个体以现有的社会规范与准则为要求, 故意呈现出有利于自己的一面而让自己看起来更适合社会需要的一种倾向(Marlow & Crowne, 1961)。为了检验调研数据的样本是否收到社会称许性的影响, 本研究采取Hays, Hayshi和Stewart (1989)的方法, 对调研对象的社会称许性进行测量。对于条目1和条目5, 如果调研对象选择1, 则标记为1, 选择2、3、4、5中的任意一项, 则标记为0; 对于条目2、条目3和条目4, 如果调研对象选择5,则标记为1, 选择任何其他值则标记为0。之后, 对5个条目的得分求和得到总得分, 如果总得分大于3, 则表明调研对象的社会称许性较高。遵循上述程序, 研究者对调研对象的社会称许性进行了计算, 结果表明, 社会称许性的最高得分为2分, 平均得分仅为0.05, 说明调研对象在填答问卷时没有刻意表现出积极的一面。因此, 可以认为本研究收集的数据几乎没有受到社会称许性的影响。

使用AMOS22.0软件, 运用验证性因子分析法, 本研究检验了各潜变量间的区分效度, 拟合结果见表1。结果表明, 未来关注、促进型调节焦点、不道德亲组织行为、控制变量这四个变量组成的四因子模型拟合结果(χ2(129)= 272.030, p < 0.001; RMSEA = 0.060, Cfi= 0.939, TLI =0.928, Gfi= 0.914)达到了学界认可的标准, 且显著优于其他模型的拟合结果。由此可见, 本研究中各个关键变量的测量具有较好的区分效度。

表1 验证性因子分析结果

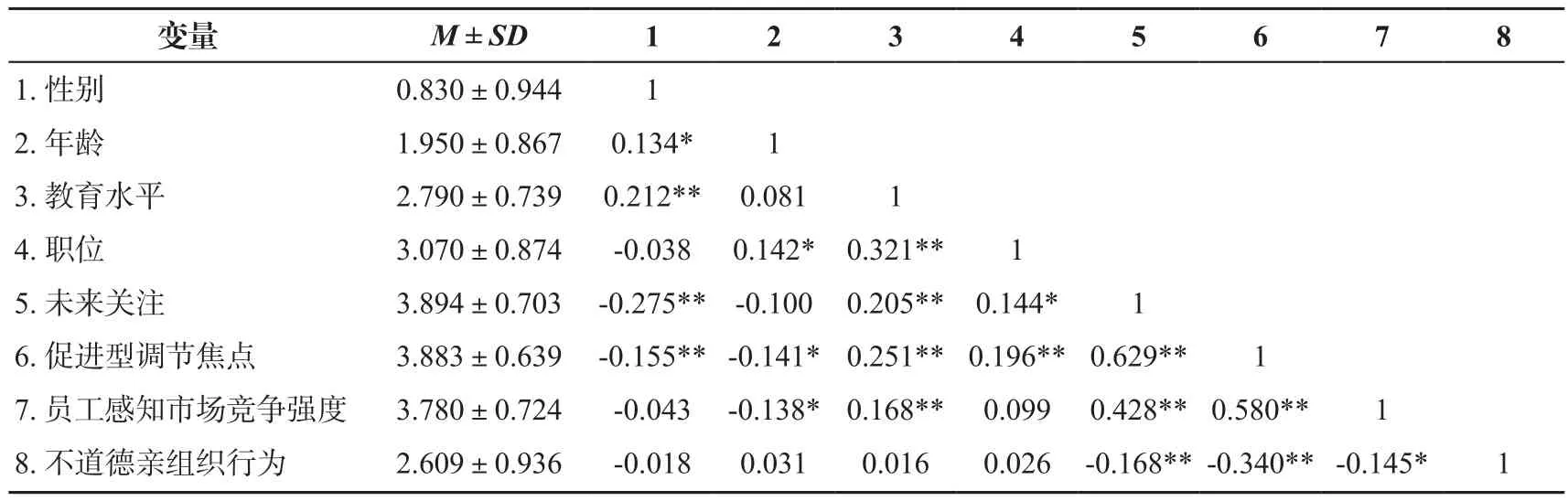

表2 研究变量的描述性统计与相关系数

4.2 描述性统计与相关分析结果

本研究中各变量的描述统计和变量间相关系数检验结果见表2。由相关分析表可知, 未来关注和不道德亲组织行为显著负相关(r = -0.168, p < 0.05), 未来关注和促进型调节焦点显著正相关(r = 0.629, p < 0.05), 促进型调节焦点和不道德亲组织行为显著负相关(r = -0.340, p < 0.05)。这些为后续的回归分析提供了直观的印象, 奠定了数据分析的基础。

4.3 假设检验结果

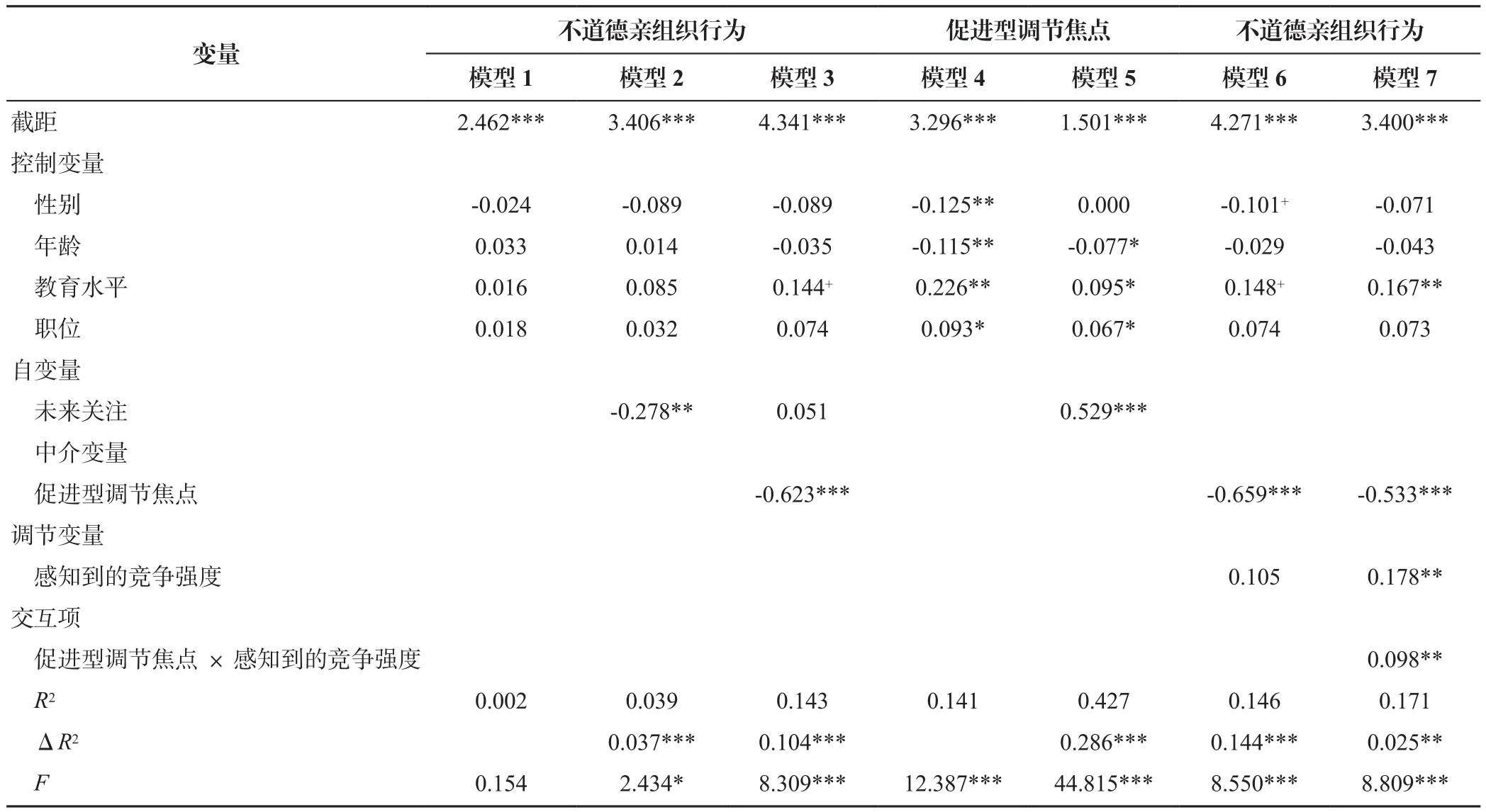

本研究使用层次回归方法, 运用SPSS22.0软件进行检验假设, 分析结果如表3所示。

主效应检验结果。本研究首先检验假设1中提出的未来关注对员工不道德亲组织行为的影响, 结果见表3中模型1和模型2的回归结果。模型1为员工不道德亲组织行为对控制变量的层次回归结果, 模型2在模型1的基础上加入了自变量未来关注。结果显示, 未来关注对员工不道德亲组织行为有显著的负向作用(b = -0.278, p < 0.05)。因此, H1得到支持。

中介效应检验结果。Baron和Kenny(1986)认为从数据关系上检验中介效应应遵循以下三个步骤: 首先, 自变量影响因变量; 第二, 自变量影响中介变量; 第三, 控制中介变量以后, 自变量对因变量的影响消失或者明显减小。据此, 本研究用模型2、模型3和模型5检验假设2提出的促进型调节焦点的中介作用, 结果如表3所示。结果显示, 模型2中, 未来关注对不道德亲组织行为有显著负向影响(b = -0.278, p < 0.05); 模型5中, 未来关注对促进型调节焦点有显著正向影响(b = 0.529, p < 0.05); 模型3在模型2的基础上加入了中介变量促进型调节焦点, 此时,自变量未来关注对因变量不道德亲组织行为的影响不再显著。可见, 促进型调节焦点(中介效应 = -0.330, CI95%=-0.465, -0.206, 抽样数 = 2000, 效应量 = 1.18)完全中介了未来关注对不道德亲组织行为的影响, H2得到验证。

表3 回归分析结果

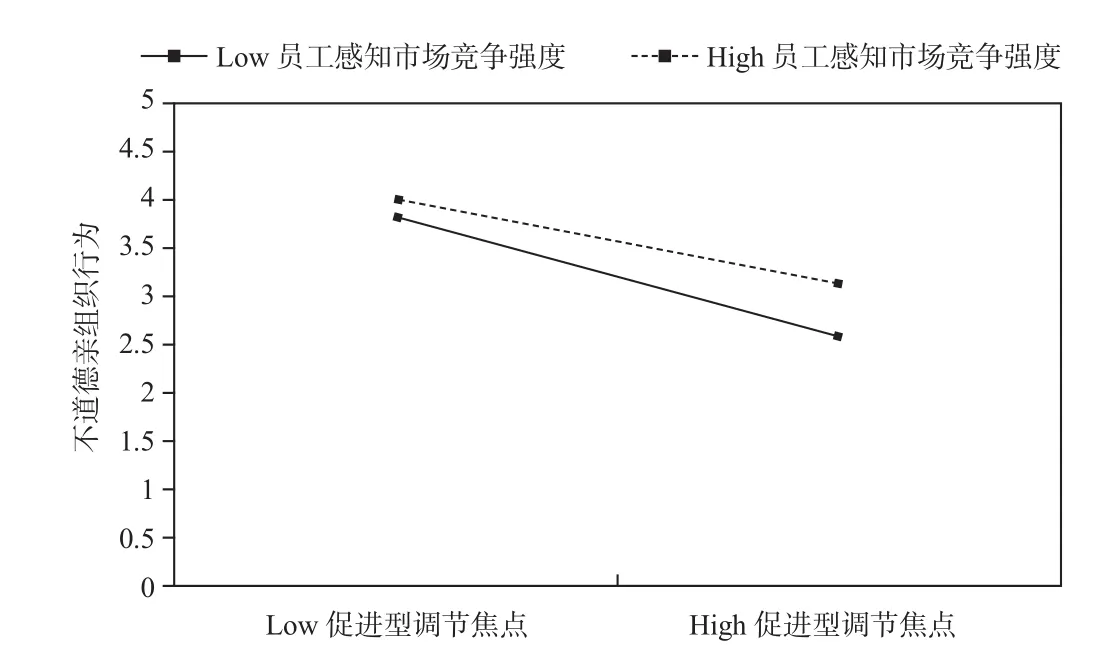

图2 员工感知市场竞争强度在促进型调节焦点与不道德亲组织行为之间的调节效应图

调节效应检验结果。假设3提出, 员工感知到的组织间的竞争强度对促进型调节焦点和员工不道德亲组织行为之间的关系具有正向调节作用。模型6以不道德亲组织行为作为因变量, 加入控制变量、中介变量、调节变量; 模型7在模型6的基础上加入了中介变量和调节变量的乘积项。为降低共线性的影响, 本研究在构造乘积项时对中介变量和调节变量均进行标准化。层次回归结果如表3所示。对比模型6和模型7, 可知交互项对不道德亲组织行为有显著正向影响(b = 0.098, p < 0.05)。图2描绘了感知到的不同高低的组织间竞争强度下, 促进型调节焦点对不道德亲组织行为影响的差异。简单斜率检验表明, 在低水平组织间竞争强度下, 促进型调节焦点对员工不道德亲组织行为有显著的负向影响((b = -0.380, p < 0.05); 在高水平组织间竞争强度下, 促进型调节焦点对员工不道德亲组织行为有显著的负向影响((b = -0.686, p < 0.05)。斜率差异显著性检验结果表明, 情境类别×促进型调节焦点的p值为0.013 < 0.05, 即两条直线斜率差异显著, 员工感知到的组织间的竞争强度越高, 促进型调节焦点和员工不道德亲组织行为之间的负向联系就越弱。由此, H3得到支持。

整体模型检验。本研究参考Preacher, Rucker和Hayes(2007)建议的方法, 进行了中介-调节模型的整体检验,95%置信区间为(0.049, 0.195), 不包含0, 故认为文章的中介-调节整体模型显著。

5 讨论

不道德亲组织行为是组织中员工为了维护组织当前利益而做出的不道德行为(Umphress et al., 2011)。本研究从个体特征之一的时间异质性入手, 考察了未来关注对不道德亲组织行为的影响及其内在机制, 试图从调节焦点理论的角度来回答“未来关注如何影响不道德亲组织行为”,以期对不道德亲组织行为的相关研究和企业管理者采取针对性的措施管理员工的此类行为做出理论与实践贡献。

5.1 理论意义

不道德亲组织行为是组织行为学领域的新兴话题, 目前有关不道德亲组织行为的内涵、过程、前因变量的研究尚属起步阶段, 本研究的实证结果具有重要的理论意义。

第一, 现有关于不道德行为的研究大多忽略了实施不道德行为的个体背后的动机, 且大多数研究关注的是出于损害组织利益而进行的不道德行为(Greenberg, 2002;Robinson & Kelly, 1998; 朱金强, 徐世勇, 2015)。但是, 事实上, 员工做出伤害组织或其成员的不道德行为可能是为了个人私利, 也可能是为了维护组织的利益(Umphress,Bingham, & Mitchell, 2010), 后者即本研究关注的不道德亲组织行为。聚焦于不道德亲组织行为这一在已有研究中时常被忽略的行为类型, 本研究对不道德亲组织行为的前因变量进行了实证检验, 拓展和深化了不道德行为的研究领域。

第二, 不道德亲组织行为受到个人、领导、组织和社会等多种因素的影响(杜兰英, 段天格, 李铭泽, 2016)。目前, 个人层面的影响因素主要作为中介变量和调节变量出现, 集中在员工与企业的关系以及道德因素方面, 如心理赋权(Lee, Schwarz, Newman, & Legood, 2017), 社会比较(Zhang, Xu, Chang, & Zhang, 2017), 道德推脱(赵红丹,周君, 2017)等, 较少有研究探索稳定的个体特征对不道德亲组织行为的影响。本研究响应Umphress和Bingham(2011)提出的不道德亲组织行为研究可以探索现有框架之外更多个体层面的影响因素的号召, 纳入了稳定的个体特征之一——未来关注作为员工不道德亲组织行为的前因变量, 提出员工在时间认知方面的个体特质对其个体行为乃至组织的影响, 即关注未来的员工会努力为自己和组织积极创造美好的未来; 尽量避免不道德亲组织行为的发生。这一发现丰富了现有研究对不道德亲组织行为前因变量的认知, 并将时间异质性与不道德亲组织行为两个领域的研究联系了起来。

第三, 本研究探讨了未来关注与员工不道德亲组织行为的间接效应的边界条件。结果表明, 感知市场竞争强度能够调节促进型调节焦点与员工不道德亲组织行为之间的关系: 员工感知到的组织间的竞争强度越高, 促进型调节焦点和员工不道德亲组织行为之间的负向联系就越弱。Umphress等(2011)曾呼吁在对不道德亲组织行为的研究中, 应考虑团队、组织乃至社会层面的因素的影响。感知市场竞争强度这一调节变量的加入使得整个模型不仅局限于个体层面, 而是扩展到了组织层面, 有助于更加全面理解不道德亲组织行为的形成机制, 也可作为未来研究的一个方向。

5.2 实践意义

本研究发现对于企业管理实践具有重要的启示意义,体现在以下几点: 第一, 企业管理者应在企业内部积极塑造良好的道德氛围和企业文化, 建立奖惩机制、培训机制,同时提升企业社会责任意识, 认识并实践企业对各方利益相关者应承担的责任义务。第二, 虽然不道德亲组织行为可能为组织带来一些短期利益, 但在长期会对组织的声誉甚至生存带来巨大的风险, 管理者必须培养长远的战略眼光, 权衡短期利益和伦理道德之间的关系, 应及时发现并采取措施预防、制止不道德亲组织行为的发生, 不能忽视甚至鼓励员工的此类行为。第三, 有助于管理者认识到个体时间差异的重要性, 从而在管理中纳入时间维度, 不仅要培养员工的组织认同, 更要培养员工的长远眼光, 让员工不只看到眼前的利益, 更要考虑自身甚至组织长远的发展。第四, 在人才选拔和任用时, 应将员工的长期导向和道德观纳入考量标准, 防止不道德亲组织行为对企业造成潜在危害。员工也要客观、审慎地考量自身的行为, 树立正确的价值观, 规范言行, 培养长远眼光。第五, 即使在激烈的市场竞争使员工感受到强烈的组织间竞争压力时,企业也不能丢弃道德标准, 容忍不道德亲组织行为的发生,而应强化员工的道德意识, 采取更符合道德标准的做法来实现企业的长远发展。

6 研究不足与未来展望

本研究也存在以下几个方面的局限性。首先, 本研究的变量数据均在同一时点、同一份问卷中采集, 变量的测量可能会导致共同方法偏差的出现, 基于Podsakoff等(2003)的建议, 本研究通过程序控制和统计控制在可行范围内的最大程度上降低了共同方法偏差。尽管如此, 仍建议未来研究采用配对问卷、时间滞后数据等方法来进一步探索变量间的动态发展过程和因果关系。其次, 由于本研究的变量都是自我汇报, 调研对象可能以现有的社会规范与准则为要求, 故意呈现出有利于自己的一面而让自己看起来更适合社会需要(Marlow & Crowne, 1961)。虽然采用自我报告的方法测个体量意愿是合理的, 本研究仍采取Hays等(1989)的方法, 对调研对象的社会称许性进行测量。结果表明, 调研对象在填答问卷时没有刻意表现出积极的一面, 本研究收集的数据几乎没有受到社会称许性的影响, 但仍建议未来研究可采用深入访谈、情境模拟实验等质性研究方法, 进一步改进和提升数据质量。最后, 本研究选择了促进型调节焦点作为未来关注与不道德亲组织行为之间的中介变量, 而防御型调节焦点作为调节焦点作用的另一体系, 也可解释未来关注与不道德亲组织行为之间的关系, 如防御型调节焦点占主导的个体会谨慎处理实现目标过程中的各项策略, 避免不道德亲组织行为的发生。未来学者可以从这一逻辑出发, 继续丰富现有研究。

7 结论

本研究揭示了未来关注对员工不道德亲组织行为的负向影响及其作用机制。具体而言, 未来关注能够激发员工的促进型调节焦点, 以此抑制员工做出不道德亲组织行为;而当员工感知的市场竞争越强, 促进型调节焦点对不道德亲组织行为的负向影响越弱。这些发现有利于进一步探索不道德亲组织行为产生的心理机制和边界条件, 并对企业管理者采取针对性的措施防止组织中的此类行为有一定的启示意义。

参考文献

1.陈默, 梁建.(2017).高绩效要求与亲组织不道德行为:基于社会认知理论的视角.心理学报, 49(1), 94-105.

2.杜兰英, 段天格, 李铭泽.(2016).不道德亲组织行为研究述评与展望.中国人力资源开发, (7), 50-57.

3.夏福斌.(2016).员工为什么会为组织做出不道德行为——基于人际交往的分析.领导科学, (32), 40-44.

4.严杰, 刘人境, 徐搏.(2015).基于合作与竞争关系的组织学习研究.软科学, (6), 70-75.

5.赵红丹, 周君.(2017).企业伪善, 道德推脱与亲组织非伦理行为: 有调节的中介效应.外国经济与管理, 39(1), 15-28.

6.朱金强, 徐世勇.(2015).反生产力工作行为与亲社会违规行为——基于道德补偿理论的视角.经济管理, (10), 75-85.

7.Aspinwall, L.G., & Leaf, S.L.(2002).In search of the unique aspects of hope: Pinning our hopes on positive emotions, future-oriented thinking, hard times, and other people.Psychological Inquiry, 13(4), 276-288.

8.Balliet, D., Wu, J., & De Dreu, C.K.(2014).Ingroup favoritism in cooperation: A meta-analysis.Psychological Bulletin, 140(6), 1556-1581.

9.Baron, R.M., & Kenny, D.A.(1986).The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic,and statistical considerations.Journal of Personality and Social Psychology,51(6), 1173-1182.

10.Birkinshaw, J., Hood, N., & Jonsson, S.(2015).Building firmspecific advantages in multinational corporations: The role of subsidiary initiative.Strategic Management Journal, 19(3), 221-242.

11.Bluedorn A C.(2002) The human organization of time: Temporal realities and experience.Stanford University Press.

12.Chatman, J.A., & Flynn, F.J.(2005).Full-cycle microorganizational behavior research.Organization Science, 16(4), 434-447.

13.Che-Ha, N., Mavondo, F.T., & Mohd-Said, S.(2014).Performance or learning goal orientation: Implications for business performance.Journal of Business Research, 67(1), 2811-2820.

14.Chen, M., Chen, C.C., & Sheldon, O.J.(2016).Relaxing moral reasoning to win: How organizational identification relates to unethical proorganizational behavior.Journal of Applied Psychology, 101(8), 1082-1096.

15.Das, T.K.(1987).Strategic planning and individual temporal orientation.Strategic Management Journal, 8(2), 203-209.

16.Bilde, J.D., Vansteenkiste, M., & Lens, W.(2011).Understanding the association between future time perspective and self-regulated learning through the lens of self-determination theory.Learning and Instruction,21(3), 332-344.

17.Dewett, T., & Denisi, A.S.(2007).What motivates organizational citizenship behaviours? Exploring the role of regulatory focus theory.European Journal of Work and Organizational Psychology, 16(3), 241-260.

18.Effelsberg, D., Solga, M., & Gurt, J.(2014).Transformational leadership and follower's unethical behavior for the bene fit of the company:A two-study investigation.Journal of Business Ethics, 120(1), 81-93.

19.Erdogan, B., & Liden, R.C.(2002).Social exchanges in the workplace: A review of recent development and future research directions in leader-member exchange theory.In L.L.Neider & C.A.Schriesheim(Eds.), Leadership (pp.65–114).Greenwich, CT: Information Age.

20.Greenberg, J.(2002).Who stole the money, and when? Individual and situational determinants of employee theft.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 89(1), 985-1003.

21.Hays, R.D., Hayashi, T., & Stewart, A.L.(1989).A five-item measure of socially desirable response set.Educational and Psychological Measurement, 49(3), 629-636.

22.Herchen, J.L., Cox, M.Z, & Davis, M.A.(2012).Lying, cheating and stealing: I'm just trying to help my organization.Paper Presented at the Southwest Academy of Management, New Orleans, LA.

23.Higgins, E.T., Shah, J., & Friedman, R.(1997).Emotional responses to goal attainment: Strength of regulatory focus as moderator.Journal of Personality and Social Psychology, 72(3), 515-525.

24.Higgins, E.T.(1998).Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle.Advances in Experimental Social Psychology, 30(2), 1-46.

25.Kanfer, R.(1990).Motivation theory and industrial and organizational psychology.Handbook of Industrial and Organizational Psychology, 1(2), 75-130.

26.Karniol, R., & Ross, M.(1996).The motivational impact of temporal focus: Thinking about the future and the past.Annual Review of Psychology, 47(1), 593-620.

27.Kong, D.T.(2016).The pathway to unethical pro-organizational behavior: Organizational identification as a joint function of work passion and trait mindfulness.Personality and Individual Differences, 93, 86-91.

28.Lanaj, K., Chang, C.H.& Johnson, R.E.(2012).Regulatory focus and work-related outcomes: A review and meta-analysis.Psychological Bulletin, 138(5), 998-1034.

29.Lee, A., Schwarz, G., Newman, A., & Legood, A.(2017).Investigating when and why psychological entitlement predicts unethical pro-organizational behavior.Journal of Business Ethics, DOI:10.1007/s10551-017-3456-z.

30.Marlowe, D., & Crowne, D.P.(1961).Social desirability and response to perceived situational demands.Journal of Consulting Psychology, 25(2), 109-115.

31.Mccrae, R.R., & Löckenhoff, C.E.(2010).Self-Regulation and the Five-Factor Model of Personality Traits.In R.H.Hoyle (Ed.),Handbook of personality and self-regulation (pp.145–168).Oxford,England: Wiley-Blackwell.

32.Self-regulation and the five-factor model of personality traits.In R.H.Hoyle (Ed.), Handbook of personality and self-regulation (pp.145–168).Oxford, England: Wiley-Blackwell.

33.Miao, Q., Newman, A., Yu, J., & Xu, L.(2013).The relationship between ethical leadership and unethical pro-organizational behavior:Linear or curvilinear effects? Journal of Business Ethics, 116(3), 641-653.

34.Podsakoff, P.M., Mackenzie, S.B., Lee, J.Y., & Podsakoff, N.P.(2003).Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies.Journal of Applied Psychology,88(5), 879-903.

35.Kristopher J.Preacher, Derek D.Rucker, & Andrew F.Hayes.(2007).Addressing moderated mediation hypotheses: Theory, methods,and prescriptions.Multivariate Behavioral Research, 42(1), 185-227.

36.Robinson, S.L., & O'Leary-Kelly, A.M.(1998).Monkey see,monkey do: The influence of work groups on the antisocial behavior of employees.Academy of Management Journal, 41(6), 658-672.

37.Shipp, A.J., Edwards, J.R., & Lambert, L.S.(2009).Conceptualization and measurement of temporal focus: the subjective experience of the past, present, and future.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 110(1), 1-22.

38.Strauss, K., Griffin, M.A., & Parker, S.K.(2012).Future work selves: How salient hoped-for identities motivate proactive career behaviors.Journal of Applied Psychology, 97(3), 580-598.

39.Strobel, M., Tumasjan, A., Spörrle, M., & Welpe, I.M.(2013).The future starts today, not tomorrow: How future focus promotes organizational citizenship behaviors.Human Relations, 66(6), 829-856.

40.Sun, L.Y., Aryee, S., & Law, K.S.(2007).High-performance human resource practices, citizenship behavior, and organizational performance: A relational perspective.Academy of Management Journal,50(3), 558-577.

41.Szpunar, K.K., & Mcdermott, K.B.(2008).Episodic future thought and its relation to remembering: evidence from ratings of subjective experience.Consciousness and Cognition, 17(1), 330-334.

42.Tian, Q., & Peterson, D.K.(2016).The effects of ethical pressure and power distance orientation on unethical pro-organizational behavior:The case of earnings management.Business Ethics: A European Review,25(2), 159-171.

43.Trevino, L.K., & Youngblood, S.A.(1990).Bad apples in bad barrels: A causal analysis of ethical decision-making behavior.Journal of Applied Psychology, 75(4), 378-385.

44.Umphress, E.E., Bingham, J.B., & Mitchell, M.S.(2010).Unethical behavior in the name of the company: The moderating effect of organizational identification and positive reciprocity beliefs on unethical pro-organizational behavior.Journal of Applied Psychology, 95(4), 769-780.

45.Umphress, E.E., & Bingham, J.B.(2011).When employees do bad things for good reasons: examining unethical pro-organizational behaviors.Organization Science, 22(3), 621-640.

46.Wallace, C., & Chen, G.(2006).A multilevel integration of personality, climate, self-regulation, and performance.Personnel Psychology, 59(3), 529-557.

47.Wallace, J.C., & Chen, G.(2005).Development and validation of a work-specific measure of cognitive failure: Implications for occupational safety.Journal of Occupational and Organizational Psychology, 78(4), 615-632.

48.Wallace, J.C., Johnson, P.D., & Frazier, M.L.(2009).An examination of the factorial, construct, and predictive validity and utility of the regulatory focus at work scale.Journal of Organizational Behavior,30(6), 805-831.

49.Yzerbyt, V., & Demoulin, S.(2010).Intergroup relations.Handbook of Social Psychology.

50.Zhang, G., Xu, Q., Chan, A., & Zhang, T.(2017).Social comparison and unethical pro-organizational behavior.Paper Presented at the Annual Meeting of Academy of Management, Atlanta, USA.

51.Zimbardo, P.G., & Boyd, J.N.(1999).Putting time in perspective: A valid, reliable individual-differences metric.Journal of Personality & Social Psychology, 77(6), 1271-1288.

附录:

未来关注(来源: Shipp et al., 2009; 译者: 郭亿馨, 苏勇, 吉祥熙,2017)

1.我考虑我的未来将要发生什么

2.我思考即将到来的时代

3.我关注我的未来

4.我会想象明天将带给我什么