从职业认同到工作投入:公共服务动机的中介作用与自我效能感的调节作用

2018-05-13陈文春张义明陈桂生

陈文春 张义明 陈桂生

(1 天津师范大学政治与行政学院, 天津 300387)

( 2 河北工业大学经济管理学院, 天津 300401)

1 引言

组织内外环境改变、公众对公共服务多元化需求给政府与公务员带来了新的挑战(Conway, Kiefer, Hartley, &Briner, 2014)。对政府来说, 自身行政效率, 公共服务质量均与基层公务员的工作产出息息相关, 提高基层公务员工作投入对于提升政府行政效能以及公共服务质量具有不可小觑的推动作用。对基层公务员来说, 高工作投入能有效提高自身工作满意度和工作绩效, 助其在政府部门中实现良好的职业发展。然而, 有关“庸政懒政怠政”督察问责案例的通报、公务员群体“不作为、无创意、混日子”等新闻报道, 反映了政府部门基层公务员工作投入低的现实。由此, 如何激发基层公务员工作投入是当前政府部门人力资源管理实践中亟待解决的重要议题之一。

工作投入(Work Engagement)目前已经是组织行为研究中比较成熟的概念, 研究发现个体的人口统计学变量、人格特质、组织公平、人际关系、人-组织匹配、角色压力以及组织氛围等不同层次的变量均能显著影响个体的工作投入(Cole, Walter, & Bedeian, 2012; Knight, Patterson, &Dawson, 2017)。此外, 也有研究发现与工作相关的身份认同对个体工作投入有着间接正向的影响(Britt, 2003)。作为身份认同的一种, 职业认同(Professional Identity)意味着个体将自身职业作为核心自我概念的程度(Van Dick &Wagner, 2002), 也意味着个体能从符合社会期望的职业价值观与模式中获得满足感(Mancini, Caricati, Panari, &Tonarelli, 2015)。随着公务员分类管理工作的试点与推广,公务员聘任制度的实施, 推动公务员职业化发展成为新时期公务员管理改革与发展的重要方向。在公务员职业化过程中引发的职业特征变化, 促使基层公务员对自身职业有着新的认知与体验, 基于公务员职业的新认知体验形成的职业认同成为基层公务员外部工作动机之一。因此, 识别“基层公务员的高职业认同是否会促使他们产生更高的工作投入”, 是破解政府部门公务员工作投入问题的关键所在。因此, 探索基层公务员职业认同与工作投入的关系是本研究目的之一。

公共服务动机(Public Service Motivation)是一种超出个人和部门利益的信仰和态度, 其关注更为广泛的政治组织的利益, 激发个人在适当的时候采取相应的行为(Vandenabeele, 2007), 也是有效地为公众服务和无私捍卫公众利益的动机(邱茜, 2017)。已有研究发现, 相比私营部门, 公共部门中具有较高公共服务动机的人员更愿意从事社会服务活动(Houston, 2016),通常会将更多精力投入到工作中( Potipiroon & Ford, 2017)。同时, 也有研究发现, 公共服务动机在我国公务员工作价值观与工作满意(刘昕, 王许阳, 姜炜, 2016)、变革型领导与公务员工作态度之间(葛蕾蕾, 2016)、人职匹配与工作满意度之间(Quratulain & Khan, 2015) 起中介作用。如前所述, 工作投入是基层公务员在工作中表现出的一种持续积极的状态, 职业认同是基层公务员对自身职业规范与职业体验形成的外部动机, 而公共服务动机是基层公务员从事公共服务和政府工作本身的乐趣所在, 是高度自主和自我决定的内部动机。由此, 本研究尝试选择公共服务动机为中介变量, 考察其在职业认同对基层公务员工作投入作用中的传递效应。

此外, 在认同转换为动机的过程中, 影响个体感知的一些变量必然会在其中发挥作用。自我效能感(Self-Efficacy)作为个体自我信念体系中的核心变量, 是个体对自身达到特定成就的能力的信念(Bandura, 1997)。当基层公务员具有较高的职业认同时, 其自我效能感是否会在职业认同对公共服务动机的作用过程中起缓冲或强化的调节作用值得进一步深入探究。由此, 本研究尝试引入自我效能感作为调节变量来探讨职业认同影响基层公务员工作投入的边界条件。

综上所述, 本研究基于有机整合理论, 构建以公共服务动机为中介变量、自我效能感为调节变量的研究模型,来探讨职业认同对基层公务员工作投入的内在影响机制,以期打开职业认同对基层公务员工作投入作用关系的“黑箱”, 厘清职业认同影响基层公务员工作投入的边界条件, 进而丰富职业认同有效性的成果, 并为政府部门如何提升基层公务员职业认同进而激发其工作投入提供实践参考。

2 理论基础与研究假设

2.1 基层公务员的职业认同与工作投入

工作投入这一概念最早由Kahn (1990)提出, 是个体在工作中表现出的一种持续积极的状态, 反映了个体对所做工作的投入程度(Cole et al., 2012)。有研究指出工作投入是一种与工作相关的积极的、完满的情感-认知状态,包括三方面的表现: 其一是工作时保持精力充沛, 拥有为工作付出的意愿; 其二是全身心投入工作, 在工作过程中不惧挑战, 充满热情; 其三是在工作时全神贯注, 不易察觉时间的流逝, 不愿从工作中脱离出来(Schaufeli, Bakker,& Salanova, 2006)。已有研究对个体工作投入的前因变量进行了深入探讨, 研究发现与工作相关的身份认同对个体工作投入有着间接正向的影响(Britt, 2003), 积极情绪体验对工作投入也存在间接正向的影响效果(Ouweneel, Le Blanc, Schaufel, & Van Wijhe, 2012), 集体主义氛围感知会积极影响组织认同与工作投入(时勘, 崔有波, 万金, 王昆, 2015)。也有研究对我国公务员群体的工作投入展开了初步的探索, 研究发现在新常态下不同类型的工作压力源对公务员工作投入有着相异显著的影响(张广秋, 宋国学, 2015)。也有研究发现我国青年公务员具有较好的工作投入, 且公共服务动机对工作投入存在显著影响(祝军,2013)。

职业认同这一概念最早源于社会认同理论, 是个体对某一职业形成的相对稳定态度, 是对自身职业角色以及职业责任的认知, 包括职业中体现的态度、信念与标准(Skorikov & Vondracek, 1998)。已有研究对职业认同的有效性展开了深入的探索, 如职业认同有助于个体获得更高水平的职业技能, 提升积极情绪体验与工作满意度, 减少压力与降低离职意愿(Guan, Yang, Zhou, Tian, & Eves,2016; Wen, Zhu, & Liu, 2016)。公务员职业认同也得到了初步的探索, 林虹萍(2016)探索和验证了警察职业认同的结构及其影响因素。据此, 本研究推测职业认同有益于基层公务员工作投入的提高。

有机整合理论(Organismic Integration Theory)是自我决定理论的发展, 主要阐述了外在动机不断内化或整合的过程, 内化是个体将社会认可的价值和规则等转化为自己认同的规则或价值, 并将它整合到自我之中(Ryan &Deci, 2000), 这一理论为本研究分析职业认同与基层公务员工作投入提供了分析框架。首先, 职业认同体现了基层公务员对政府工作规范的吸收程度。职业认同水平高意味着基层公务员通常具有较高的政府工作规范, 熟悉政府工作流程, 主动参与到自身工作中去, 为基层公务员提升工作投入创造条件。其次, 职业认同体现了基层公务员人职匹配的程度。当个体感知到能够胜任某种特定工作, 会增加认同这一行为规则的可能性(Riley, 2015)。高职业认同意味着基层公务员能够胜任自身工作, 对工作有着积极情感认知, 形成更主动的工作投入。最后, 职业认同体现了基层公务员关系需要的满足程度, 当个体满足了关系需要, 感觉归属于特定团体有助于该团体所认可的行为形成(Riley, 2015)。职业认同高的基层公务员通常拥有更好的组织关系与人际关系, 会主动将自身发展与组织发展结合起来, 具有更高的责任感, 自觉增加在工作中的时间与精力。基于上述分析, 本研究提出研究假设:

H1: 职业认同对基层公务员的工作投入具有显著的正向影响。

2.2 公共服务动机的中介作用

Perry和Wise (1990)首次提出公共服务动机概念,即“一种根植于公共机构或组织的动机倾向”, 并将公共服务动机划分为理性的(Rational)、规范的(Norm-Based)和情感的(Affective)三个不同的类型。Vandenabeele(2007)对公共服务动机的概念进行了综合性概括, 定义为一种超出个人和部门利益的信仰、价值观和态度, 它关注更为广泛的政治组织的利益, 并且激发个人在适当的时候采取相应的行为。与传统动机理论研究不同, 公共服务动机主要以政府部门情境展开, 更有助于解释公务员态度与行为。

已有研究对公共服务动机的影响因素进行了探索,如组织环境、教育层次和领导职务等(李锋, 王浦劬,2016)、人格特质(Jang, 2014)、人职匹配(Quratulain &Khan, 2015)的影响。职业认同是理解个体工作动机的关键因素, 在政府部门中, 职业认同高的基层公务员, 通常能更好理解政府工作理念, 更主动参与到公共政策的制定与公共事务管理活动中,从而形成更高的公共服务动机。

如前所述, 职业认同是基层公务员基于职业规范与职业体验形成的外在动机, 公共服务动机是公务员群体特有的高于自身和组织利益、服务大众的内在动机, 其势必受到公务员对自身职业的认同水平的影响。一方面, 基层公务员职业认同的形成本身就源于其公共利益与政府建设的驱动, 对公务员职业的认同将潜移默化地影响其内在工作动机, 职业认同高的基层公务员通常会将公共服务精神内化到自我之中, 从而激发公共服务动机。同时, 职业认同高的基层公务员通常认为自身的公务员工作是有价值和意义的, 对国家与社会的发展有着积极的影响, 由此在工作中积极参与公共政策的制定与执行, 逐渐提升自身公共服务动机。另一方面, 职业认同高的基层公务员通常遵循公共利益放在首先的社会准则, 认可政府服务理念与奉献精神, 从而增强自身的公共服务动机。基于上述分析, 本研究提出研究假设:

H2: 职业认同对基层公务员的公共服务动机呈显著的正向影响。

公共服务动机在工作中常常表现为工作态度的转变和工作绩效的提升。郑楠和周恩毅(2017)的研究验证得出基层公务员的公共服务动机能有效预测职业幸福感。包元杰和李超平(2016)的研究指出, 公共服务动机能够显著预测工作满意度和组织公民行为。Liu, Zhang 和Lv (2014)研究发现在中国情境下公共服务动机对社会工作者的工作满意度有着显著正向影响。工作投入作为公务员良好的工作状态, 同样受到公共服务动机的影响。不难看出, 公共服务动机以激励个体服务公众利益的无私倾向为特征, 具有高公共服务动机的公务员通常拥有更强烈的服务角色定位与义务感, 感知到更强的工作意义, 会更自觉地投入到自身工作中去。基于上述分析, 本文提出研究假设:

H3: 公共服务动机对基层公务员的工作投入呈显著的正向影响。

尽管有研究开始关注政府部门中基层公务员工作投入问题, 试图提升基层公务员工作投入水平, 但针对政府情境下的职业认同对基层公务员工作投入的影响机制还有待于进一步探索。Perry和Vandenabeele (2008)在公共服务动机过程理论框架的基础上, 结合利他和亲社会行为研究, 提出了动机的行为动力理论 (Behavioral Dynamics Theory)。该理论用心理动力学的观点解释了个体的理性选择、规范服从和自我概念是动机过程的影响因素, 也能有效预测个体行为。根据以往的研究结果可以看出, 与其他内在动机一样, 公共服务动机是个体为了满足自身内生需要, 由于工作或任务本身的某些特性所引发的内部动机,是外部环境特征与个体行为的重要纽带(刘帮成, 周杭,洪风波, 2017; 陈振明, 林亚清, 2016)。

鉴于此, 本研究认为在政府情境下, 公共服务动机是一种能够有效传递基层公务员职业认同这一职业概念感知的内部动机, 进而提升基层公务员工作投入。一方面, 公共服务动机水平高的基层公务员对公共政策制定通常有着较浓厚的兴趣, 能够较好运用自身对公务员职业形成的认同,为能够参与政府部门活动而积极主动地工作; 另一方面, 具有较高公共服务动机水平的基层公务员通常具有较强的奉献精神, 能够勇于承担为公共事业活动中可能带来的风险, 增加其工作投入的水平。因此, 职业认同有助于基层公务员形成对公务员职业的积极认知, 使其愿意内化其价值, 进而增强公共服务动机, 同时, 公共服务动机会提高基层公务员的责任感, 促使其更加努力地投入到工作中去。基于上述分析, 本研究提出研究假设:

H4: 公共服务动机在职业认同对基层公务员的工作投入的影响中起中介作用。

3.3 自我效能感的调节作用

如前所述, 职业认同是基层公务员基于职业概念与职业认知形成的外在动机, 但公共服务动机这一内在动机的形成除了职业认同影响之外, 还会受到个体对自身能否顺利从事公共管理与服务活动信心程度的影响。自我效能感是社会认知理论的核心概念, 是个体对自身能力与信息的综合性评价。自我效能感高的个体对自己有足够的自信,倾向于选择困难的任务, 在遇到困难时会更多的选择坚持(Bandura, 1997)。基于此, 本研究认为自我效能感可能调节职业认同对基层公务员公共服务动机的影响。

自我效能感高的个体通常能更主动地面对工作中的困难, 表现出更强的忍耐力(Fida, Paciello, Tramontano,Barbaranelli, & Farnese, 2015), 显著影响个体对工作环境与工作压力的感知(Olowodunoye, 2015)。对于不同自我效能感水平的基层公务员, 其职业认同对自身公共服务动机的影响程度也不同。具体而言, 随着政府工作规范性与复杂性的提升, 与低自我效能感的公务员相比, 高自我效能感的公务员通常更加自信地面对政府工作中出现的挑战或困难, 主动参与政府各项工作, 有助于增强职业认同这一外部动机转化为高水平的公共服务动机。此外, 自我效能感高的基层公务员能更有效地面对政府情境中的工作压力或负面情绪, 更能感知到自身工作中的公共服务精神,工作积极性通常较高, 使得职业认同与自我效能感共同提升基层公务员的公共服务动机。基于上述分析, 本文提出研究假设:

H5a: 自我效能感正向调节职业认同与公共服务动机间的关系。

假设H1至H4阐述了公共服务动机在职业认同和基层公务员工作投入之间起到的中介作用, 假设H5a阐述了自我效能感对职业认同与公共服务动机之间关系的调节作用, 本研究进一步推断, 自我效能感对公共服务动机在职业认同与基层公务员的工作投入之间的中介作用可能也存在调节效应。

职业认同通过认同自身所从事活动的价值驱动基层公务员从事公共事务的内在动机, 进而提升工作投入水平。具体而言, 基层公务员具有高自我效能感时, 职业认同对公共服务动机的影响更大, 公共服务动机在职业认同和工作投入之间所起的中介作用也更强。相反, 在低自我效能感时, 职业认同对公共服务动机的影响则会被削弱, 在这种情况下, 公共服务动机在职业认同与工作投入之间起到的中介作用也会相应减弱。基于上述分析, 本研究提出研究假设:

H5b: 自我效能感调节了职业认同与工作投入之间经由公共服务动机的中介效应。即自我效能感越高, 这一中介效应越强。

综上, 本研究构建如图1所示的被调节的中介效应模型。

图1 理论框架

3.研究方法

3.1 样本与数据收集

本研究在正式调查之前, 对课题组所在学院的在学MPA学员进行半结构化访谈, 了解基层公务员对自身职业的认知与看法, 并就问卷内容进行了沟通, 以确保正式问卷中的题项符合我国政府部门的实际情况。正式调查采取现场发放和电子问卷两种形式, 现场发放对象主要是天津某高校公共管理专业在职研究生(MPA), 他们大多是政府部门的基层公务员, 包括教育、卫生、劳动监察、税务等部门。电子问卷主要由课题组成员委托朋友在其所属部门发放电子版调查问卷, 并委托朋友向填写者说明问卷的正确填写方式, 以此保证问卷回收质量。本次问卷调研采用匿名方式, 于2016年11月至2017年5月在天津、福建等地区开展问卷收集工作。此次正式调查问卷发放共420份, 实际回收364份, 回收率86.7%, 剔除有缺失项问卷后最终获得了303份有效问卷, 有效问卷回收率为72.1%。在此次针对基层公务员调查中, 从性别来看, 男性207人,占比68.2%, 女性96人, 占比31.8%; 在年龄分布上, 此次调研的基层公务员以26-30岁(44.6%)为主; 在教育程度上, 以本科学历(57.4%)为主; 在工作年限上, 以5年以下(42.5%)和5-10年(36.7%)为主; 在行政级别上, 本调查者均为普通科员; 在政府部门类别上看, 此次调研主要集中在行政执法类部门, 占比48.2%, 综合管理类部门,占比25%, 专业技术类部门, 占比26.8%。

3.2 变量测量

本研究的四个变量量表均来自权威期刊的成熟量表,在中国本土研究中得到很好的检验, 具有良好的信效度。主要变量均采用李克特7点量表进行测量, “1”表示完全不同意或不符合, “7”表示完全同意或符合。

工作投入: 采用Schaufeli等(2006)开发的简版量表,共9个题项, 如“工作时, 我觉得干劲十足”, “当我工作时,我满脑子就只有工作”。该量表在本研究中的Cronbach's α系数为0.89。

职业认同: 参考魏淑华(2008)开发的教师职业认同量表, 结合基层公务员的半结构化访谈, 将其量表中教师职业改为公务员职业, 形成适合公务员群体的职业认同量表, 共8个题项, 如“我为自己是一名公务员而自豪”, “从事政府部门公务员这一职业能够实现我的人生价值”。该量表在本研究中的Cronbach's α系数为0.89。

公共服务动机: 采用Kim (2012)使用的公共服务动机量表, 所有题目由英文翻译为中文, 含20个题项, 如“我喜欢与人分享对公共政策的看法”, “我对改善公共服务很有兴趣”。该量表在本研究中的Cronbach's α系数为0.86。

自我效能感: 采用Schwarzer等(1997)开发, 王才康等人翻译修订的中文版量表, 共10个题项, 如“如果我尽力去做的话, 我总是能够解决问题的”, “我自信能有效地应付任何突如其来的事情”。该量表在本研究中的Cronbach's α 系数为 0.89。

控制变量: 参考以往研究(包元杰, 李超平, 2016;Quratulain & Khan, 2015), 本研究将基层公务员的性别、年龄、学历、任职年限等可能影响分析结果的变量进行了控制。

4 研究结果

4.1 共同方法偏差检验

本研究首先采用Harman单因子检验方法检验样本数据的同源性方法变异程度, 主成分分析抽取了4个因子,总体解释率66.81%, 其中未旋转的第一个因子解释变异量为38.58%。其次, 采用AMOS21.0对所有测量题项进行验证性因子分析, 结果显示四因子模型的数据拟合效果优于其它因子模型, 且各主要拟合指标值均符合要求, 如表1所示, 其中χ2/df = 2.60 (小于3), TLI、IFI和CFI均大于0.9, RMSEA = 0.07 (小于0.1), SRMR = 0.07。可见, 4个变量之间的区分效度良好, 同时引入共同方法潜因子进行验证性因子分析, 发现加入共同方法潜因子后的模型(χ2= 2843.18, df = 1023, χ2/df = 2.78, Ifi= 0.89, TLI = 0.91, CFI= 0.91, RMSEA = 0.09, SRMR = 0.08)并未优于表1中的四因子模型, 说明此次调查数据不存在严重的共同方法偏差。通过四个验证性因子模型的比较可以看出, 这4个变量间相互独立, 具有良好的区分效度。

表1 模型拟合结果

4.2 描述性统计分析与相关分析

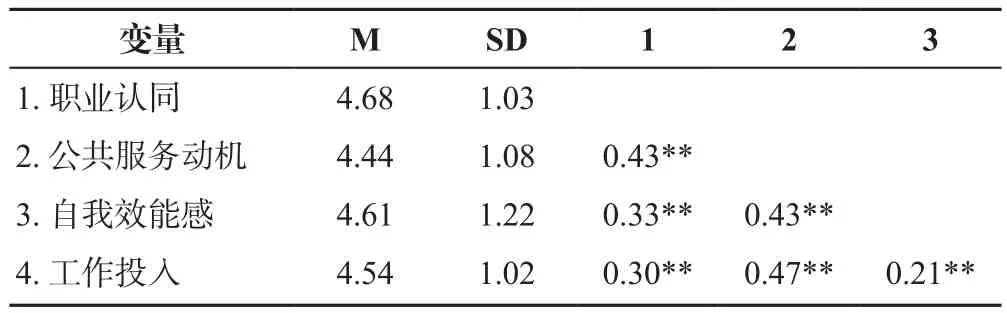

本研究运用SPSS21.0进行描述性统计分析, 结果见表2。首先, 在此次调研中基层公务员职业认同和工作投入的均值都大于4, 说明此次调研中基层公务员的职业认同和工作投入均较为明显, 开展职业认同对基层公务员工作投入的影响机制和边界条件的研究具有一定的必要性。其次, 如表2所示, 职业认同与公共服务动机、工作投入显著正相关, 公共服务动机与工作投入显著正相关, 假设H1,H2及H3得到了初步支持, 适合进一步进行回归模型检验。

表2 各变量均值、标准差及相关系数

4.3 假设检验

本研究首先对回归模型的多重共线性、序列相关和异方差的问题进行检验, 其中各变量的VIF值都小于10,DW统计量均接近于2, 且对各回归模型进行了残差项的散点图分析, 说明各变量间不存在显著多重共线性等问题,适合进行多元层级回归分析。

4.3.1 职业认同与工作投入: 公共服务动机的中介作用检验

本研究采用多元回归方法对职业认同与工作投入三者之间的关系进行分析, 分析结果见表3。如模型4所示,职业认同显著正向影响基层公务员工作投入(β = 0.29, p< 0.01), 在考虑控制变量的条件下, 职业认同可增加解释基层公务员工作投入9%的变异量, 说明职业认同越高,基层公务员表现出的工作投入就越明显。假设H1得到了支持。

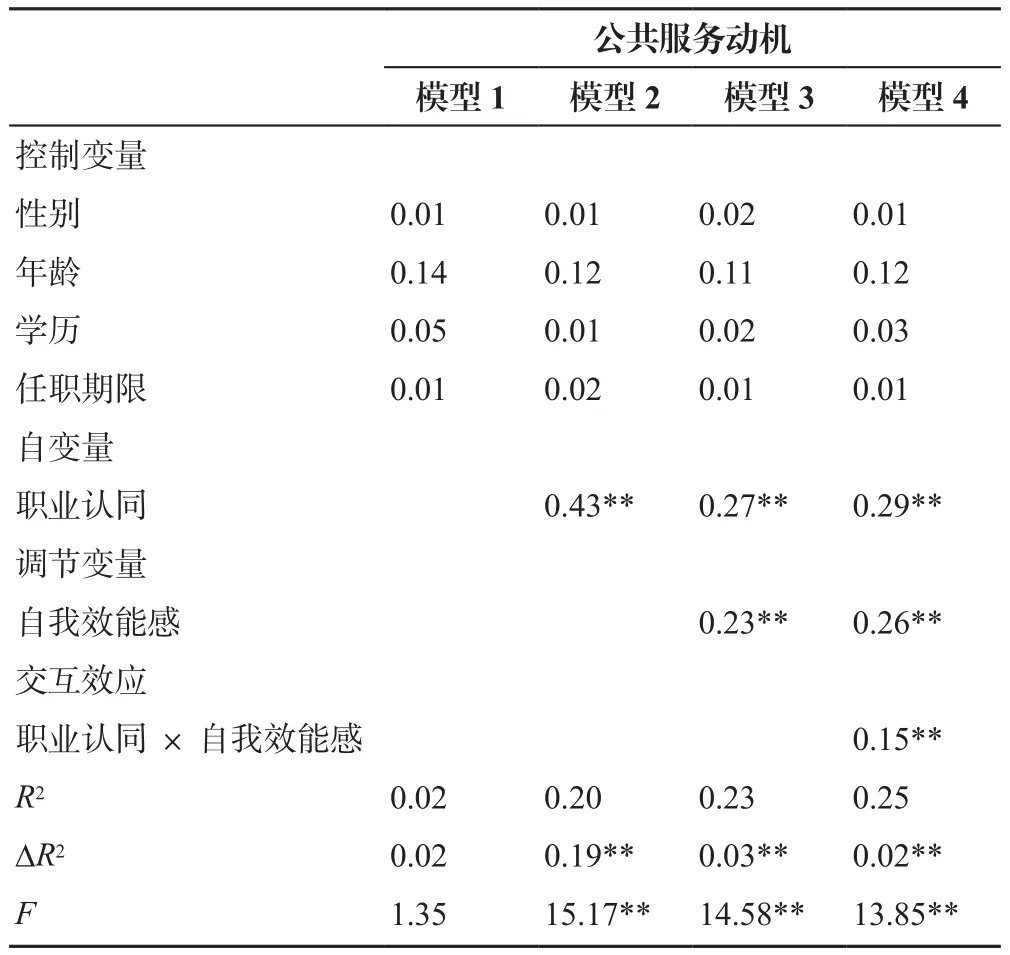

表3 公共服务动机的中介效应分析结果

如模型2所示, 职业认同对公共服务动机有着显著的正向影响(β = 0.43, p < 0.01),在考虑控制变量的条件下,职业认同可增加解释基层公务员公共服务动机19%的变异量, 说明职业认同越高, 基层公务员公共服务动机便越明显, 假设H2得到了支持。如模型5所示, 公共服务动机对基层公务员工作投入有着显著的正向影响(β = 0.47, p <0.01), 在考虑控制变量的条件下, 公共服务动机可增加基层公务员工作投入22%的变异量, 说明基层公务员公共服务动机越高, 表现出的工作投入就越高。假设H3得到支持。

本研究首先采用Baron和Kenny (1986)提出的三步骤层次分析法检验公共服务动机的中介作用。由模型2, 5和6可知, 当把职业认同与公共服务动机同时对工作投入进行回归分析时, 职业认同(β = 0.11, p < 0.10)与公共服务动机(β = 0.43, p < 0.01)对工作投入的回归系数仍然达到显著水平, 但职业认同对工作投入的回归系数由原来的0.29( p < 0.01)下降到0.11( p < 0.1), 这说明其对基层公务员工作投入的影响明显减弱,验证了公共服务动机部分中介职业认同对工作投入的影响作用, 假设H4得到了验证。为了进一步更严格地检验中介作用, 我们运用Hayes(2013)开发的SPSS/SAS宏PROCESS进行Bootstrap检验,重复抽样5000次, 运行结果显示, 公共服务动机的中介效应大小为0.19, 且在95%置信区间为[0.13 , 0.26], 不包含0,此结果说明公共服务动机的中介效应显著, 假设H4得到进一步支持。

表4 自我效能感的调节效应分析结果

4.3.2 自我效能感的调节效应检验

为了检验自我效能感的调节作用, 本研究构建了公共服务动机为因变量的回归分析模型, 为了避免多重共线性产生的影响, 在构建交互项的过程中, 首先对数据进行了中心化处理, 处理后的各模型的VIF值均小于2, 适合进一步分析, 检验步骤和结果如表4所示。由模型3和4可知, 职业认同和自我效能感的交互项对公共服务动机显著正相关(β = 0.15, p < 0.01), 且 ∆R2为 0.02, 说明该交互项可增加解释工作投入2%的变异量, 这说明自我效能感在职业认同与公共服务动机之间关系上存在调节作用。为了进一步严格检验自我效能感的调节效应, 本研究亦采用PROCESS进行Bootstrap检验进行分析, 结果如表4所示,在不同水平的自我效能感下, 职业认同与公共服务动机之间的间接效应由不显著(95%置信区间包含0)转化为显著(95%置信区间不包含0), 亦证明了自我效能感在职业认同和公共服务动机之间存在调节作用。

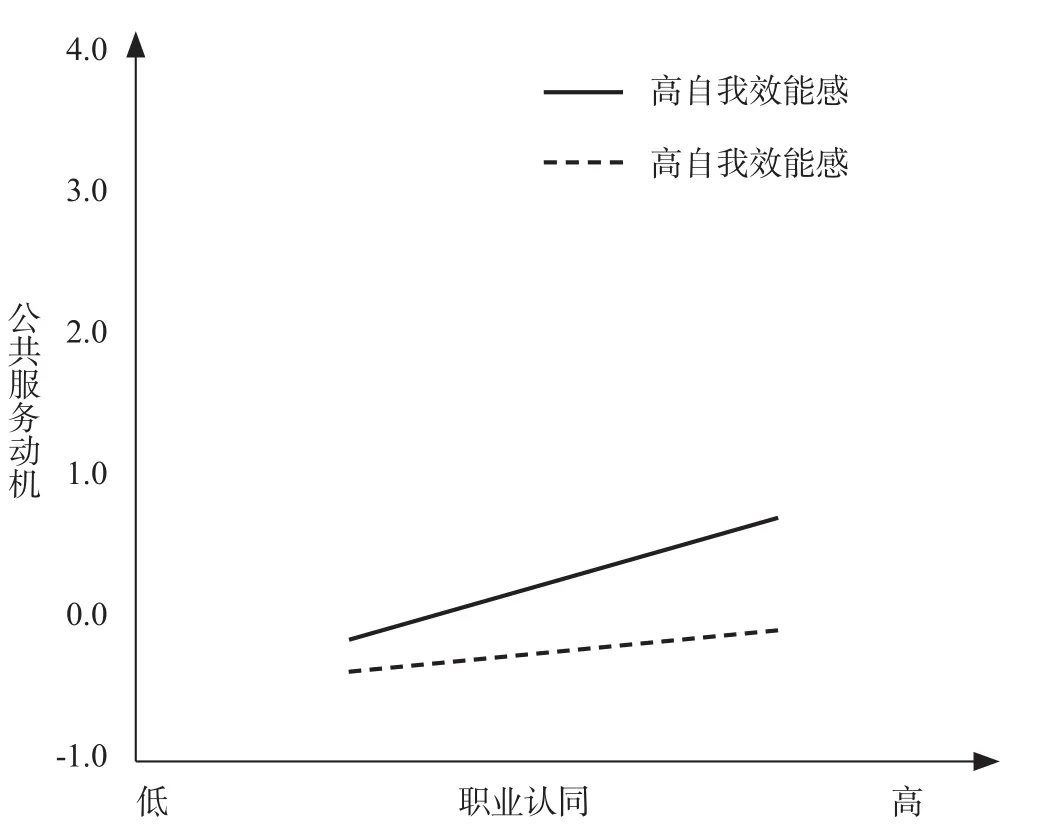

在调节方向上, 本研究按照Aiken和West (1991)的做法, 选取自我效能感、职业认同与公共服务动机分别在平均值上、下各一个标准差, 绘制调节作用关系图(如图2所示)。图2描述了在不同自我效能感水平下, 职业认同对公共服务动机影响的差异情况, 可以看出, 在自我效能感越高的情况下,职业认同与公共服务动机之间的正向相关较强(β = 0.44, t = 4.4, p < 0.01); 在自我效能感低的情况下,职业认同与公共服务动机之间的正向相关较弱(β =0.14, t = 1.75, ns), 因此假设H5a得到支持。

图2 自我效能感对职业认同与公共服务动机关系的调节效应

为了进一步检验被调节的中介效应, 本研究运用Hayes(2013)开发的SPSS/SAS宏PROCESS进行Bootstrap检验, 重复抽样5000次, 具体分析结果见表5, 在低自我效能感时, 职业认同对工作投入的间接效应的大小为0.06, 其95%的置信区间值为[-0.01, 0.14], 包括0, 间接效应不显著, 在中等自我效能感时, 职业认同对工作投入的间接效应的大小为0.13, 其95%的置信区间值为[0.07, 0.20], 在高自我效能感时, 职业认同对工作投入的间接效应的大小为0.19, 其95%的置信区间值为[0.11, 0.29]。由此可以看出,随着自我效能感的提升, 间接效应从不显著到显著, 95%置信区间在变大, 这说明自我效能感调节了职业认同与工作投入之间经由公共服务动机的中介效应, 自我效能感越高, 公共服务动机的中介作用越强, 因此, 假设H5b得到了支持。

表5 不同自我效能感下公共服务动机的中介效应

5 讨论

本研究采用303份基层公务员数据, 对职业认同与工作投入之间的关系进行了探索, 研究结论如下: 首先, 在政府部门中, 基层公务员对公务员职业的认同能显著激励公务员更主动地参与到政府管理与服务活动中, 提高其工作投入水平; 其次, 公共服务动机在职业认同与工作投入的关系中担当着部分中介作用, 高水平职业认同会提升基层公务员公共服务动机, 进而增强其工作投入, 相反的, 低水平职业认同会抑制基层公务员公共服务动机, 进而降低其工作投入; 最后, 自我效能感会显著强化基层公务员职业认同与公共服务动机之间的正向关系, 同时调节了职业认同与工作投入之间经由公共服务动机的中介效应, 当基层公务具有较高水平的自我效能感时, 公共服务动机在职业认同与工作投入之间的中介作用会得到增强, 但自我效能感水平低时, 公共服务动机的中介作用则会削弱, 甚至消失。

5.1 理论意义

第一, 立足中国政府部门情境, 丰富了工作投入的前因变量研究。本研究验证了职业认同与公共服务动机对基层公务员工作投入的积极影响。首先, 通过将职业认同引入工作投入的前因研究, 验证了职业认同对基层公务员工作投入的提升机制, 这一研究结果与已有政府部门警察职业群体职业认同研究结论一致(林虹萍, 2016), 这说明了职业认同在政府部门情境下同样能对个体及组织发展产生积极影响。其次, 公共服务动机对基层公务员工作投入的正向影响, 一定程度上也验证了以往的相关研究(祝军,2013)。这一研究结果对以往的个体工作投入影响因素研究进行了补充与拓展, 能够为后续的相关研究提供一定的参考。

第二, 围绕基层公务员这一职业群体, 丰富了职业认同的结果研究。本研究在借鉴其他职业群体的研究(魏淑华, 2008), 对基层公务员职业认同进行了初步的探索与验证, 一定程度上拓展了职业认同理论研究的职业范畴, 丰富了职业认同的效能研究。

第三, 验证了公共服务动机在职业认同与基层公务员工作投入之间的部分中介作用。本研究以有机整合理论为基础, 引用公共服务动机这一变量, 证实了公共服务动机在职业认同与工作投入关系之间的部分中介作用, 找到了打开职业认同与工作投入之间“黑箱”的一把钥匙, 揭开了两者之间的传导机制。以公共服务动机为中介变量, 一定程度上也验证了公共服务动机在公共部门情境下个体感知到个体产出过程中的重要意义(孟凡蓉, 吴建南, 2014;刘帮成等, 2017; 陈振明, 林亚清, 2016)。由此不难看出,在公共部门情境中, 公共服务动机的中介效应能有效解释个体外部动机(职业认同)对个体产出(工作投入)之间的作用机制。

第四, 职业认同对公共服务动机的作用机制受到自我效能感的影响。职业认同对公共服务动机的作用机制会受到其他情境的影响, 在不同情境下, 该作用机制的强度和方式均可能发生变化。自我效能感作为一种积极的人格特质, 是职业认同对公共服务动机产生影响的重要条件, 自我效能感正向调节了职业认同对公共服务动机的正相关关系, 自我效能感越高, 职业认同对公共服务动机的积极影响就越大, 这一调节效应也验证了以往类似研究的结论(冯冬冬, 2008)。从数据分析结果可知, 自我效能感不但正向调节职业认同与公共服务动机之间关系, 而且正向调节公共服务动机在职业认同与工作投入的中介效应, 为职业认同对基层公务员工作投入的影响机制找到了一个情境条件, 从而可以更全面的解释了职业认同对基层公务员工作投入的影响机制。

5.2 实践意义

本研究证实了职业认同对基层公务员的重要性, 显示了职业认同对基层公务员工作投入的作用机制, 在管理实践中, 可以通过积极建构基层公务员的职业认同来提高基层公务员公共服务动机和工作投入。

第一, 建构积极的职业认同, 提升基层公务员的工作投入。首先, 积极引导基层公务员对自身职业的认识, 尤其是新进入政府部门工作的基层公务员群体, 通过引入政府情境下的职业生涯系统设计, 为基层公务员自身职业发展提供指导, 强化其对公务员职业意识与职业价值观。其次, 通过多类型培训提高基层公务员职业适应能力。当前行政审批制度改革引发了政府部门机构调整, 对公务员的岗位和工作都带来一定影响, 要激励基层公务员主动投入到工作中, 改变低效率的现象, 政府部门可通过各种岗位培训或工作培训活动, 使基层公务员在职业环境转变的情况下仍能对自身职业形成清晰的认知, 转变基层公务员对公务员职业“铁饭碗”等传统认知, 有助于更好消除工作投入的潜在消极因素, 增强其工作投入。

第二, 在建设服务型与责任型政府过程中, 政府部门应通过工作设计等形式增加基层公务员工作自主性, 丰富其工作内容, 鼓励其积极参与公共政策制定与执行活动中,运用多媒介方式加强政府内外沟通, 激发基层公务员的公共服务动机水平。此外, 在公务员选拔录用过程中, 适当增加专业有效的公共服务动机测验, 甄选出具有较高公共服务动机的个体, 为其职业认同转化为工作投入提供桥梁。

第三, 充分认识到自我效能感对职业认同与公共服务动机之间的调节效用。政府部门在管理实践中应根据基层公务员自我效能感的高低有针对性引导职业认同的建构,从而更大程度地激发基层公务员的公共服务动机, 进而激发其工作投入。自我效能感低的个体对公务员这份职业的责任感和认同感的认知较为困难, 易形成消极的职业认知和体验, 从而抑制公共服务动机转化为工作投入。由此,在日常管理中政府部门要格外注意低自我效能感的基层公务员, 以更加积极的方式帮助其获得成长。此外, 政府部门管理者应将自我效能感纳入到公务员甄选标准, 主动识别出具有高水平自我效能感的个体, 充分发挥自我效能感在基层公务员将自身职业认同转化为公共服务动机的积极作用。

5.3 不足与展望

尽管研究取得了一定的成绩, 但依旧存在一定的局限性: 首先, 研究采用自我报告的方式收集职业认同、公共服务动机、自我效能感与工作投入等变量的数据, 不可避免存在一定程度上的主观认知偏差与社会赞许性, 虽然通过了共同方法偏差检验, 但后续研究可考虑采用基层公务员自评与领导评价相结合的方式对相关变量进行测量, 从而降低测量误差以及社会赞许性的影响。其次, 尽管本研究中问卷调查前对部分基层公务员进行了半结构化访谈,但正式调研围绕问卷方式展开, 一定程度上难以反映出职业认同、公共服务动机、自我效能感影响工作投入的动态过程, 后续研究可采用纵向追踪以及质性研究设计, 深入分析各变量之间的关系, 提高研究结论的说服力。再次,关于职业认同对基层公务员工作投入的影响机制, 是否存在其他变量可纳入到研究模型中, 如政府层面的人力资源实践活动, 或领导风格等变量, 对于职业认同对工作投入之间的关系是否存在跨层影响效应, 还有待进一步的探讨。

6 结论

本研究基于有机整合理论, 探讨了职业认同对基层公务员工作投入的作用机制。研究发现: 职业认同对基层公务员工作投入有显著的正向影响, 公共服务动机在职业认同与工作投入之间发挥部分中介作用, 其能有效传导职业认同对基层公务员工作投入的影响机制, 此外, 自我效能感对职业认同与公共服务动机间的正向作用有着正向的调节作用, 且正向调节了职业认同与工作投入之间经由公共服务动机的中介效应。具体而言, 在自我效能感高时, 职业认同对公共服务动机的影响更强, 且公共服务动机的中介效应更强; 在自我效能感低时, 职业认同对公共服务动机的影响更弱, 且公共服务动机的中介效应也更弱。研究结果为提高政府部门基层公务员工作投入提供了一些思路, 管理者可以采取相应措施提高基层公务员职业认同,增强他们的公共服务动机水平与自我效能感, 这对于提高基层公务员工作投入具有重要意义。

参考文献

1.包元杰, 李超平.(2016).公共服务动机的测量: 理论结构与量表修订.中国人力资源开发, (7), 83-91.

2.陈振明, 林亚清.(2016).政府部门领导关系型行为影响下属变革型组织公民行为吗?——公共服务动机的中介作用和组织支持感的调节作用.公共管理学报, 13 (1), 11-20.

3.冯冬冬, 陆昌勤, 萧爱铃.(2008).工作不安全感与幸福感、绩效的关系: 自我效能感的作用.心理学报, 40(4), 448-455.

4.葛蕾蕾.(2015).变革型领导对公务员工作态度的影响——公共服务动机的中介效应研究.烟台大学学报(哲学社会科学版), 29(3),111-120.

5.李锋, 王浦劬.(2016).基层公务员公共服务动机的结构与前因分析.华中师范大学学报(人文社会科学版), 55(1), 29-38.

6.林虹萍.(2016).基层民警职业认同构成及调查研究——以江苏省南京市为例.中国人民公安大学学报(社会科学版), (5), 129-133.

7.刘帮成, 周杭, 洪风波.(2017).公共部门高承诺工作系统与员工建言行为关系研究: 基于公共服务动机的视角.管理评论, 29(1), 62-69.

8.刘昕, 王许阳, 姜炜.(2016).我国公务员的工作价值观对工作满意度的影响——公共服务动机为中介变量.中国行政管理, (12), 83-88.

9.孟凡蓉, 吴建南.(2014).公共服务动机视角下绩效工资公平感对工作投入的影响.西安交通大学学报(社会科学版), 34(1), 61-60.

10.邱茜.(2017).公务员公共服务动机对组织公民行为的影响——基于山东省17地市的实证研究.中国行政管理, (6), 69-74.

11.时勘, 崔有波, 万金, 王昆.(2015).集体主义氛围感知对工作投入影响——组织认同的中介作用.现代管理科学, (9), 6-8.

12 魏淑华.(2008).教师职业认同研究 (博士学位论文).成都: 西南大学博士学位论文.

13.张广秋, 宋国学.(2015).新常态工作压力源与公务员的工作投入: 职业生涯韧性的调节效应.继续教育研究, (11), 34-37.

14.郑楠, 周恩毅.(2017).我国基层公务员的公共服务动机对职业幸福感影响的实证研究.中国行政管理, (3), 83-87.

15.祝军.(2013).青年公务员公共服务动机对工作投入的影响研究.中国青年政治学院学报, (5), 77-81.

16.Aiken, L.S., & West, S.G.(1991).Multiple regressions: Testing and interpreting interactions.London: Sage.

17.Britt, T.W.(2003).Black hawk down at work.Harvard Business Review, 81(1), 16-17.

18.Bandura, A.(1997).Self-efficacy: The exercise of control.New York: Freeman and Company.

19.Cole, M.S., Walter, F., Bedeian, A.G., & O'Boyle, E.H.(2012).Job burnout and employee engagement: A meta-analytic examination of construct proliferation.Journal of Management, 38(5), 1550-1581.

20.Conway, N., Kiefer, T., Hartley, J., & Briner, R.B.(2014).Doing more with less? Employee reactions to psychological contract breach via target similarity or spillover during public sector organizational change.British Journal of Management, 25(4), 737-754.

21.Guan, Y., Yang, W., Zhou, X., Tian, Z., & Eves, A.(2016).Predicting Chinese human resource managers' strategic competence: Roles of identity, career variety, organizational support and career adaptability.Journal of Vocational Behavior, 92, 116-124.

22.Hayes, A.F.(2013).An introduction to mediation, moderation,and conditional process analysis.New York, NY: Guilford Press.

23.Houston, D.J.(2016).Walking the walk of public service motivation: Public employees and charitable gifts of time, blood, and money.Journal of Public Administration Research and Theory, 16(1), 67-86.

24.Jang, C.L.(2012).The effect of personality traits on public service motivation: Evidence from Taiwan.Social Behavior & Personality:An International Journal, 40(5), 725-733.

25.Kahn, W.A.(1990).Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work.Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.

26.Kim, S.(2012).Does person-organization fit matter in the public sector?.Testing the mediating effect of person-organization fit in the relationship between public service motivation and work attitudes.Public Administration Review, 72(6), 830-840.

27.Knight, C., Patterson, M., & Dawson, J.(2017).Building work engagement: A systematic review and meta-analysis investigating the effectiveness of work engagement interventions.Journal of Organizational Behavior, 38(6), 792-812.

28.Liu, B.C., Zhang, X.Y., Lv, X.J.(2014).Compassion as the affective dimension of public service motivation in a Chinese context.Social Behavior and Personality, 42(2), 245-251.

29.Mancini, T., Caricati, L., Panari, C., & Tonarelli, A.(2015).Personal and social aspects of professional identity: An extension of Marcia's identity status model applied to a sample of university students.Journal of Vocational Behavior, 89, 140-150.

30.Olowodunoye, S.A.(2015).Knowledge sharing behaviour: The role of self-efficacy, organizational justice and organizational tenure.European Scientif i c Journal, 11(17), 254-264.

31.Ouweneel, E., Le Blanc, P.M., Schaufel, W.B., Van Wijhe, C.I.(2012).Good morning, good day: a diary study on positive emotions, hope and work engagement.Human Relations, 65(9), 1129-1154.

32.Perry, J.L., & Vandenabeele, W.(2008).Behavioral dynamics:Institutions, identities and self-regulation.In J.L.Perry., & A.H.Hondeghem (Eds).Motivation in public management: The call of public service (pp.56-79).Oxford: Oxford University Press.

33.Perry, J.L., & Wise, L.R.(1990).The motivational bases of public service.Public Administration Review, 50(3), 367-373.

34.Potipiroon, W., & Ford, M.T.(2017).Does public service motivation always lead to organizational commitment? Examming the moderating roles of intrinsic motivation and ethical leadership.Public Personnel Management, 46(3), 211-238

35.Riley, G.(2015).Difference in competence, autonomy and relatedness between home educated and traditionally educated young adults.International Social Science Review, 90(2), 1-27.

36.Skorikov, V., & Vondracek, F.W.(1998).Vocational identity development: Its relationship to other identity domains and to overall identity development.Journal of Career Assessment, 6(1), 13-35.

37.Fida, R., Paciello, M., Tramontano, C., Barbaranelli, C., &Farnese, M.L.(2015)."Yes, I can": The protective role of personal selfefficacy in hindering counterproductive work behavior under stressful conditions.Anxiety, Stress, & Coping, 28(5), 479-499.

38.Ryan, R.M., Deci, E.L.(2000).Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being.American Psychologist, 55(1), 68-78.

39.Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., & Salanova, M.(2006).The measurement of work engagement with a short questionnaire: A crossnational study.Educational and Psychological Measurement, 66(4), 701-716.

40.Quratulain, S., & Khan.A, K.(2015).How does employees'public service motivation get affected? A conditional process analysis of the effects of person-job fit and work pressure.Public Personnel Management, 44(2), 266-289.

41.Schwarzer, R., Babler, J., & Kwiatek, P.(1997).The assessment of optimistic self-beliefs: Comparison of the German, Spanish, and Chinese versions of the general self-efficacy scale.Applied Psychology:An International Review, 46(1), 69-88.

42.Vandenabeele, W.(2007).Toward a public administration theory of public service motivation: An institutional approach.Public Management Review, 9(4), 545-556.

43.Van Dick, R., & Wagner, U.(2002).Social identification among school teachers: Dimensions, foci, and correlates.European Journal of Work and Organizational Psychology, 11(2), 129-149.

44.Wen, Y., Zhu, F., & Liu, L.(2016).Person-organization fit and turnover intention: Professional identity as a moderator.Social Behavior &Personality: An International Journal, 44(8), 1233-1242.