基于情绪事件理论的员工非理性外部揭发机理研究

2018-05-13成瑾曹婷

成瑾 曹婷

(厦门大学管理学院, 厦门 361005)

1 引言

近年来, 随着互联网和社交媒体的迅速发展, 每一个个体都可以成为信息的输入者和输出者。员工在观察到或经历了组织的不当行为后, 很可能会选择向社会揭发。例如, 2017年2月优步前软件工程师Susan Fowler Rigetti发布博客文章称, 该公司的管理层无视她与其他女性员工多次针对其他主管提出的性骚扰和性别歧视指控。该消息发布后, 引起社会广泛关注。这种员工将组织不当行为向社会、外界曝光的行为被称为外部揭发(Near & Miceli,1985)。

外部揭发一直是伦理上有争议的行为。一方面, 外部揭发能阻止企业的不当行为(如弄虚作假、虚假广告宣传等), 减少社会损失, 维护社会公义。但另一方面, 外部揭发会泄露组织秘密, 违背员工需对组织忠诚的约定(Zhang,Chiu, & Wei, 2009)。同时外部揭发会给组织带来巨大风险, 很可能给组织带来远远超过其过失的惩罚, 这对组织和过失者也显失公平(Miceli & Near, 1988)。鉴于外部揭发在伦理上存在的争议, 目前文献对揭发的研究还停留在对揭发整体的研究上, 对于内部揭发与外部揭发的分类研究还非常少。此外, 目前有部分文献认为揭发是员工的伦理行为, 是员工为了促进组织整体利益而做的一种选择(Baston, 1983)。也有文献认为揭发是员工的一种亲社会行为, 员工在做揭发决策的时候, 既考虑组织整体利益, 也考虑个人利益(Dozier & Miceli, 1985)。但在现实生活中,很多员工揭发并非是为了组织利益, 而仅仅是基于私怨进行报复, 或者基于政治动机, 对对手进行打击, 或者是对个人遭受不公平待遇的情感宣泄。但目前关于员工这种灰色揭发动机的研究很少, 基于情感宣泄非理性动机的揭发研究更几乎没有出现。

情绪事件理论(Affective Events Theory, AET)是由Weiss和Cropanzano (1996)提出的。该理论关注工作事件对情绪进而对态度行为产生的影响。该理论认为员工经历的工作事件会引发员工积极或消极的情绪体验, 而情绪又会进一步影响员工的态度与行为。基于此理论, 本文认为员工的外部揭发行为很可能是由其在组织中经历的负面情绪引致的。由此, 本文以AET理论为基础, 研究基于情绪反应的员工非理性外部揭发的内部机理。具体来说, 本文研究以下内容: 第一, 是什么组织情景因素引发了基于情感宣泄非理性动机的员工外部揭发行为? 第二, 这些因素作用于员工外部揭发的中介机制和调节机制是什么?

2 文献回顾和理论基础

员工揭发是离职或在职员工向能够采取行动的个人或组织披露违法的、不道德的、不正当的做法, 其中违法是指根据法律应该受到惩罚的行为, 不道德是指揭发者认为是错误的、违背道德的行为, 不正当则是指被揭发者解读为超越组织权威的行为(Near & Miceli, 1985)。目前关于员工揭发的文献主要分为三个方面: 第一, 员工揭发行为的定义及动机; 第二, 员工揭发的决策模型; 第三, 影响员工揭发的具体因素。

2.1 员工揭发行为

“揭发”(Whistleblowing)一词最早来源于英国, 当有违法行为发生时, 巡警用吹哨子的方式来告知公众。1963年, 因美国国务卿Dean Rusk被迫解职事件“揭发”首次被引入管理领域。目前关于员工揭发的大部分研究使用的都是Near和Miceli(1985)对揭发的定义, 即“组织成员(过去或现在)向可能会产生影响的个人或组织披露组织中的不道德或非法行为的做法”(Near & Miceli, 1985)。揭发是组织中的一种企图通过吸引上级权力或者外部权力来对组织内部进行干预, 从而改变组织中的不道德或者非法行为的做法(Rusbult, Dan, Rogers, & Mainous, 1988)。从揭发的内容出发, Bowie(1985)认为揭发是组织内部人员将他们知道的确定的对第三方或者组织有害的行为活动信息告知公众。

根据以往员工揭发行为的研究, Chiasson(1995)将员工揭发行为主要分为两种方式: 一是员工内部揭发行为(Internal Whistleblowing), 即员工向组织内部的管理者或上级领导检举揭发组织中的不道德或非法行为; 二是员工外部揭发行为(External Whistleblowing), 员工向组织以外的能够采取行动的媒体、政府相关机构等检举组织中存在的非法或不道德行为。一般来说, 揭发行为是逐步进行的(Mansbach & Bachner, 2010)。首先员工会进行内部揭发, 揭发者向他或她的直接上级或者在组织等级较高的其他人举报以阻止不法行为或损害公众或第三方的行为。如果员工认为进行内部揭发不恰当或者进行揭发后得不到正向反馈, 则揭发者可能会向外界如新闻界或警方披露组织中的违法行为(Near & Miceli, 2016)。外部揭发是一个需要谨慎思考的行动, 揭发者需要考虑组织的利益和外部揭发可能带来的损害。如果组织内部沟通渠道不顺畅或者内部揭发并未制止组织中的不法行为, 也会为揭发者提供外部揭发的道德理由(Mansbach & Bachner, 2010)。内部揭发和建言之间有相似之处(Near & Miceli, 1985), 但两者之间有一个本质区别, 就是在揭发者看来, 内部揭发涉及不法行为。但此种“不法行为”是由观察到的员工决定的。如果管理者认为揭发者信息不准确, 组织内部并没有发生任何不法行为, 这可能会造成管理者和揭发者之间的脱节, 这种情况下, 揭发者更倾向于进行外部揭发(Near& Miceli, 2016)。此外, 外部揭发与报复有关。如果揭发者揭发的是管理层, 管理者认为他们可以通过报复内部揭发人阻止揭发者进一步的行动, 但实际效果可能恰恰相反。根据过去对举报人的调查结果, 受到报复的内部揭发人更可能会进行外部揭发行为。

研究表明, 揭发者进行揭发的动机主要有道德动机、财务激励、角色规定揭发义务和报复(Henik, 2015)。例如, 对组织有个人仇恨的揭发者更有可能参与外部揭发,因为他们的最终目的是利用揭发过程对组织施加最大的损害(例如损害组织、股东、客户、媒体等)。或者, 揭发者将揭发视为规定的工作职责, 这种动机下更有可能进行内部揭发, 因为他们揭发行为的目的是保护组织。内部揭发相比于外部揭发更能被视为一种理性决策过程的结果。Ponemon(1994)从利益与伦理的角度将员工揭发动机分为伦理性动机(纯利他性动机)、经济理性动机(既有利他成分, 也有利己成分)以及非利益性动机和利益性动机。揭发者的实际动机因人而异不能完全被他人所知, 然而,揭发者的动机会影响他们被信任的程度(Near & Miceli,1995)。相对来说, 人们更信任具有伦理性动机的揭发者。

2.2 员工揭发的决策模型

员工揭发的决策模型主要有Dozier和Miceli(1985)的亲社会组织行为模型、Ponemon(1994)的伦理决策模型、Gundlach, Dougla和Martinko(2003)的社会信息加工模型(刘艳, 赵曙明, 蒋丽, 2014)。Dozier和Miceli(1985)的亲社会组织行为模型认为揭发是一种“亲社会行为”,揭发者在实施揭发行为时既有利己的部分, 也有利他的部分, 决策者揭发决策的确定是在其权衡揭发收益成本的基础上做出的。具体来说, 揭发决策需要经过五个步骤: 第一,组织成员意识到了组织错误行为; 第二, 组织成员认为组织错误需要纠正; 第三, 组织成员认为自己能对错误的改正有所影响; 第四, 组织成员认为揭发行为可行; 第五, 组织成员认为揭发的收益大于成本。Ponemon(1994)的伦理决策模型则把揭发看作一种伦理行为, 认为揭发者进行揭发主要是基于伦理动机, 而非利益性的动机。具体来说,揭发分为四个阶段:伦理感知、伦理判断、伦理价值选择、伦理坚持。Gundlach, Dougla和Martinko(2003)的社会信息加工模型认为个人如何归因和进行错误行为的责任判断, 以及对他们行为进行的成本收益分析, 影响他们的情绪以及做出揭发的决策。具体来说, 决策行为分为以下四个阶段: 第一, 个体观察到组织的错误行为; 第二, 个体对错误归因并进行成本收益分析, 在个体进行错误归因过程中, 犯错者自身的印象管理策略影响潜在揭发者的归因以及成本收益分析过程; 第三, 责任判断和感情变化过程;第四, 做出揭发决策。以上三个模型中, 亲社会组织行为模型和社会信息加工模型均把个人看为行动的谋略家, 会根据情景因素进行精明的成本收益分析, 进而做出揭发决策。而伦理决策模型中的个人做出揭发决策主要是基于伦理动机, 而非个人的利益动机。

2.3 员工揭发的影响因素

除了以上的揭发决策模型, 目前有不少学者实证研究了揭发的前因变量和其作用机理。具体来说, 影响员工揭发的因素包括个人因素、组织因素以及不当行为本身的特征。

个人因素中首先被研究的是人口统计变量特征, 如性别(Miceli, Near, Rehg, & Scotter, 2012)、年龄(Stansbury& Victor, 2009)、任期(Dworkin & Baucus, 1998; Zhang et al., 2009), 但人口统计变量特征得出的研究结论并不一致。此外, 员工的个性特征被用来预测揭发行为。实证研究表明, 主动性人格(Near & Rehg, 2001)、个体的控制点(Chiu, 2003)、自我效能(MacNab & Worthley, 2008)、马基雅维利主义(Dalton & Radtke, 2013)、情景平衡力(Miceli et al., 2012)、积极情绪的个体(Zhang et al., 2009)与揭发意愿相关。此外, 员工的组织地位与监督者角色(Miceli& Near, 1988; Miceli et al., 2012; Miceli & Near, 1984;Rothewell & Baldwin, 2007)被认为与员工揭发意愿相关。

组织因素中领导者因素是决定揭发的一个重要因素。目前的实证研究证明伦理型领导通过影响领导成员交换关系促进员工揭发(Bhal & Dadhich, 2011); 真诚型领导通过心理安全感和个人认同促进员工揭发(Liu et al., 2015)。除去领导风格, 组织氛围对员工揭发具有重要影响(Miceli& Near, 1985, 1988), 目前实证表明组织的公平氛围(Seifert, Sweeney, Joireman, & Thornton, 2010)、组织伦理氛围(Zhang et al., 2009)会增强员工揭发不当行为的可能性。关于组织特征的研究还认为公共部门而不是私营部门的员工揭发发生率更高(Mesmer-Magnus & Viswesvaran,2005)。此外, Brewer和Seiden(1998)对联邦公务员揭发行为的研究发现曾有过不当行为揭发经历的员工往往是在高绩效团队中工作。

不当行为特征也是影响员工揭发的重要因素。学者研究证明不当行为的类型和严重程度会影响员工的揭发意向和行为。Near和Miceli(2015)发现相比于其他类型的不当行为的揭发率, 歧视、性骚扰, 偷窃和安全问题等揭发的发生率更高。Robinson, Robertson和Curtis(2012)的研究则发现不当行为的类型差异导致不当行为的隐蔽性不同, 而隐蔽性的不同会影响员工的揭发意愿, 不当行为隐蔽性越强, 员工的揭发意愿越低, 如财务舞弊行为与偷窃行为相比隐蔽性更强, 因此员工揭发财务舞弊行为的意愿低于揭发偷窃行为的意愿。Cassematis和Wortley(2013)的研究表明, 员工感知到的不当行为的严重性、不当行为对自身的伤害对揭发决策的影响最为突出和显著, 揭发者与不揭发者相比感知到不当行为对自身产生的伤害更大,揭发者比不揭发者感知到的不当行为更加严重。

除了关于揭发行为影响因素的研究, Near和Miceli(2015)的研究表明, 外部揭发会给组织带来各种成本, 为了鼓励员工内部揭发, 而非外部揭发, 管理人员需要采取明确的步骤: 调查指控, 使受影响的人知道调查结果, 纠正问题, 避免报复举报人。

由以上文献回顾可以看出: 第一, 目前文献中关于揭发动机的研究非常不充分。动机的分类主要集中在道德动机、财务激励、角色规定揭发义务、报复, 这些动机并不能解释所有揭发行为的动机。在商业生活中, 揭发并非总是基于正义动机的亲社会行为, 也并非总是基于理性, 很可能是基于情感宣泄进行的非理性揭发行为。但基于情感事件、情感宣泄这样的动机研究并没有出现在目前的文献研究中。第二, 因为内部揭发与外部揭发在揭发动机、揭发效果、揭发行为的伦理性上存在很大差异。尤其是外部揭发, 因为其对组织公众形象可能造成的伤害, 在伦理上还存在着很大的争议。但目前文献主要是关于揭发行为的整体研究, 并没有单独对内部及外部揭发行为进行深入研究。第三, 目前有个别研究表明, 内部揭发行为的反馈效果也是导致外部揭发行为产生的一个原因, 但内部揭发如何转化为外部揭发的研究目前还非常不充分。这也为我们的研究提供了可以拓展的空间。

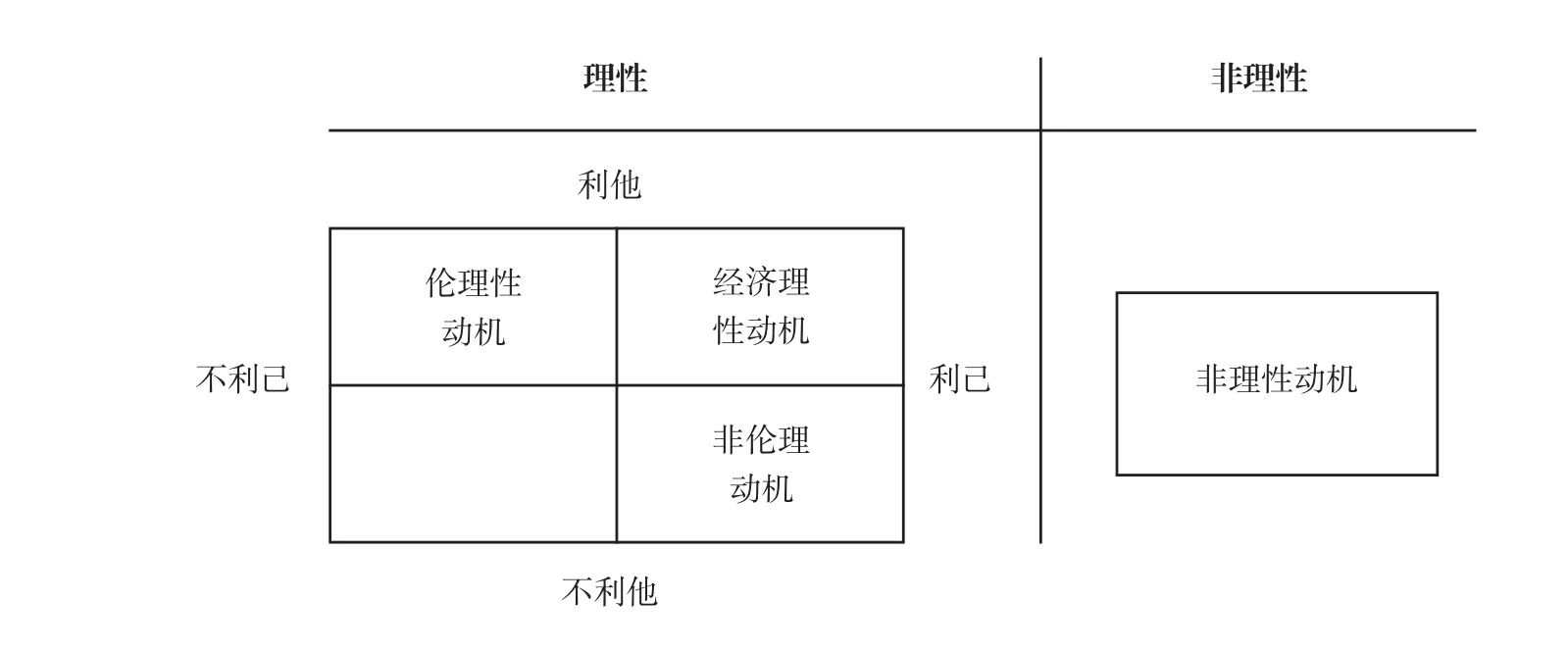

图1 基于不同动机的外部揭发类型

3 基于情绪事件理论的员工非理性外部揭发模型构建

基于以上的文献综述, 本文聚焦于员工基于情感宣泄等原因的外部揭发。由于本文所研究的揭发行为有独特的揭发动机, 因此在构建基于情绪事件理论的员工非理性外部揭发模型前, 本文首先对员工的揭发动机进行分类。

3.1 员工揭发动机分类

根据目前的文献, 员工揭发动机可以分为伦理性动机(纯利他性动机)、经济理性动机(既有利他成分, 也有利己成分)以及非利益性动机和利益性动机(Ponemon,1994)。这种揭发动机分类有所遗漏, 没有涉及到员工揭发的非理性动机。本文首先对员工揭发动机进行分类, 将揭发动机分为以下四类: 伦理性动机、经济理性动机、非伦理动机以及非理性动机, 并且在随后的研究中主要聚焦于基于非理性动机的员工外部揭发。具体分类如图1所示:

首先, 本文认为员工揭发动机可以分为理性动机和非理性动机。理性动机是员工对事件的收益成本进行权衡比较后作出揭发决策。非理性动机是指员工在进行揭发时对其收益和成本的考量较少, 主要是特定情境下的情绪迸发、情绪宣泄, 在这种动机下员工所进行的揭发行为很难计量行为所带来的效益。

对理性动机, 根据以往相关研究, 本文从员工揭发的利己和利他的视角进行分类, 可以将员工揭发动机分为如下四类: 第一类, 员工在进行揭发时, 既考虑组织利益, 也考虑个人利益, 在个人利益与组织利益之间进行权衡, 此类行为动机称之为员工的经济理性动机, 这种揭发动机在员工揭发中比较常见。第二类, 员工的伦理性动机, 也即员工进行揭发, 完全是基于组织利益, 阻止组织的不当行为, 没有考虑个人利益。只有具有崇高的道德标准、很强道德认同的员工才会考虑进行这种伦理型揭发。第三类,即员工的非伦理型动机, 也即员工在进行揭发时, 主要是考虑个人利益, 而非组织利益。比如员工为了击败竞争对手而进行的竞争性揭发, 或者基于个人私怨而进行的报复性揭发。这种揭发动机虽然并非完全或者部分出于组织利益, 但这种揭发动机在组织生活中经常出现。在理性视角下, 员工不会基于非利己-非利他的动机进行揭发。

员工在进行揭发时, 可能既有理性动机, 也有非理性动机, 两种动机相互作用、相互影响, 但目前研究中关于员工非理性动机的研究较少, 本研究即研究员工非理性动机的外部揭发。

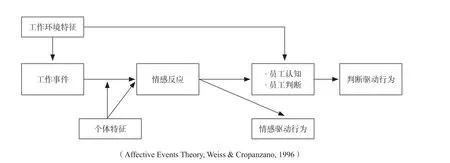

图2 情绪事件理论作用机制

3.2 基于AET理论的员工非理性外部揭发的总体模型

AET理论主要关注工作事件对情绪进而对态度、行为产生的影响。该理论把情绪作为解释员工态度和行为的一个关键因素, 认为员工经历的工作事件会引发员工的情绪体验, 而情绪的累积又会进一步影响员工的态度与行为。情绪体验影响个体行为主要存在两种途径: 一是情绪可直接影响员工的行为, 产生情绪驱动行为(Affect-Driven Behaviors); 二是情绪也可以通过影响员工的认知以及判断, 进而影响员工行为, 产生判断驱动行为(Judgment-Driven Behaviors)。在AET理论中, 工作环境因素例如工作特征、组织氛围等会影响员工对工作事件的体验, 进而导致员工正面和负面的情绪, 这些情绪会对个体的行为和态度产生影响。个体特质也有助于这些积极和消极情绪的形成。情绪事件理论的作用机制如图2所示:

AET理论认为情绪可能是工作场合与员工行为之间的关键环节, 因此管理者和研究者应该注意组织环境中产生的情绪和引发它们的事件, 即使这些情绪看起来相对较少。在AET理论的框架下, 工作环境决定了“情绪事件”的发生,进而引发个体的情绪反应, 这些感觉会导致个体做出冲动性行为, 也即情绪驱动行为。典型的情绪驱动行为包括愤怒、悲伤、暴力等消极的情绪爆发产生的行为; 同时也包括喜悦、愉悦的积极情绪产生的行为。但是从长远看, 情绪和情感的积累影响个体的工作满意度以及工作态度等。工作满意度等态度会影响个体认知, 从而产生判断驱动性行为, 比如离职、反社会行为等; 或者相反, 个体产生积极的情绪体验, 决定用更加认真的工作态度来回报组织或积极参加组织活动等(Wright & Cropanzano, 1998)。

目前文献中关于AET的研究支持了AET的核心原则: 情绪状态是工作者在工作中思考和行为的基础(Weiss,Nicholas, & Daus, 1999; Fisher & Ashkanasy, 2000), 情绪能够调节组织变量对情感和行为结果的影响(Fisher, 2000b;O'Shea, Ashkanasy, Gallois, & Hartel, 1999)。在有关揭发的研究中, Gundlach等(2003)提出的社会信息加工模型中,引入了情绪变化作为揭发行为的前预测变量。在Gundlach等(2003)的研究中, 当恐惧的情绪强于愤怒和怨恨的情绪时, 潜在的揭发者就不会去揭发。强烈的情绪往往是思想和行动之间的动机渠道, 基于AET理论, 我们认为当员工长期处于消极的组织情境下, 累积的负面情绪超过了自身可以净化的程度时, 这种强烈的负面情绪就会增加员工进行外部揭发的情绪动机, 从而加大员工外部揭发的可能性。在此作用过程中, 某些员工个性、组织特征会影响员工对负面组织情境的认知, 进而调节负面组织情境对员工消极情绪的影响, 同时员工的某些个性、组织中的一些特征也会影响员工消极情绪对员工外部揭发意愿的影响。由此, 本文得出基于情绪事件理论的员工非理性外部揭发行为理论框架(如图3所示)。

具体而言, 负面组织情境可以从组织氛围、领导风格和行为等方面来考虑。领导风格和行为主要是指“阴暗”的领导风格与领导行为, 包括自恋型领导、辱虐管理、独裁专制、领导者奖励缺失和惩罚缺失等内容。组织氛围主要是指不能激发员工内在的积极情绪、压抑员工创造力、给员工带来消极体验的氛围, 主要包括组织政治氛围、过度绩效氛围、组织非伦理氛围等。

情绪是重要的生理与心理现象。员工情绪可分为积极情绪和消极情绪(刘宏艳, 胡治国, 彭聃龄, 2008)。积极情绪即正性情绪或者具有正效价的情绪, 包括快乐、满意、兴趣、自豪、感激和爱等情绪因素(郭小艳, 王振宏,2007); 消极情绪一般包括恐惧、悲伤、愤怒、焦虑、嫉妒等情绪因素。在消极情绪中, 有的消极情绪会让员工产生逃避、沉默等行为; 有的消极情绪会让员工产生战斗、反抗等行为。本模型中的情绪主要是指能让员工产生行动的消极情绪, 比如愤怒、不公平等情绪。

员工情绪的产生与员工对外部世界的认知以及与员工的个性、才能等息息相关。例如, 当员工感知到组织有很强的政治氛围时, 如果员工自身的政治技能很强, 员工的失落、恐惧等情绪就会大大降低; 相反, 员工可能看到机会,产生信心和希望。因此, 员工个性能够调节负面组织情境与员工消极情绪的关系。员工的个性也会调节消极情绪与外部揭发行为的关系。例如, 如果员工是神经质个性时,员工在组织中所体验到的消极情绪更容易让员工产生冲动行为, 导致员工的外部揭发。

图3 基于情绪事件理论的员工非理性外部揭发行为理论框架

在负面组织情境通过消极情绪影响外部揭发行为的路径中, 某些组织特征也会影响这一路径的发生。例如, 员工的直接上级对员工的领导方式很苛刻, 如果组织有通畅的沟通渠道, 有科学的反馈机制, 员工可以向高层申诉领导者的不当行为, 组织可迅速对员工申诉进行调查, 并对领导者给予相应的教育、培训或者奖惩, 就会大大降低员工对辱虐管理者的不满和愤怒。同时, 如果组织沟通机制顺畅, 当员工有愤怒等情绪时, 员工可以选择内部揭发, 而不是外部揭发。综上, 本文得出如上的整体理论模型。

4 基于AET理论员工非理性外部揭发的模型应用

在以上综合模型的基础上, 本文选择两个典型的负面组织情境因素来构建具体理论模型, 从而进一步解释员工外部揭发的内在机理。已有研究显示, 组织政治与负面情绪有关, 组织政治创造了组织氛围压力, 也支持压力的负面结果。同时, 也有研究表明, 辱虐管理是一种长期的、持续性的破坏性行为(Oh & Farh, 2017), 会给下属带来心理上以及行为上的负面影响(朱月龙, 段锦云, 凌斌,2009), 例如情绪消极、家庭暴力行为、工作态度消极等。因此, 本文选择组织政治氛围、辱虐管理作为影响员工外部揭发的负面情境, 并选择与两种负面情境因素相对应的情绪变量以及员工个性和组织特征变量来探讨这些变量如何影响员工的外部揭发。

4.1 感知的组织政治氛围影响外部揭发的机理

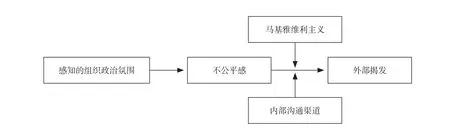

针对组织政治氛围, 本文建模(见图4)。

4.1.1 感知的组织政治氛围与外部揭发

组织政治是组织员工为了实现自己的目标而采取的行动, 毫不顾及组织内其他人的利益等(Kacma & Baron,1999)。组织政治的目的是“获得某种优势”, 如晋升, 权力或更好的绩效评估等。组织政治是自私自利的活动, 对组织或其成员往往是有害的( Kacma & Baron, 1999)。组织政治感知(Perception of Organizational Politics)是个体感知到的组织内成员运用权力实现个人利益而不受组织惩罚的氛围(Naseer, Raja, Syed, Donia, & Darr, 2016)。相比较于客观的组织政治, 个人形成的对组织中的政治行为的认识, 更能够体现组织政治对个体产生的影响, 成为个人态度和行为的影响因素。

图4 感知的组织政治氛围影响外部揭发的机理研究

当员工感知的组织政治氛围浓厚时, 意味着员工认为组织中权力、利益的获得更多是通过裙带关系、逢迎、弄虚作假等不正当方式获得的, 而非是通过个人的贡献、才华、能力、素质、品德等获得。这种浓重的政治氛围会重挫员工积极性, 会打击员工对组织的信心。作为员工个体,内心又有对公平正义的渴求。当员工遇到或者目睹组织中的不当行为, 比如虚报假账、凌辱员工等事件后, 员工不认为组织会有公正的解决和处罚, 在这种判断下, 员工很可能会选择外部揭发。员工感受到的组织政治氛围越强,员工对组织公正解决不当行为的希望就越小, 就越会选择外部揭发。由此, 本文提出如下命题:

命题1: 员工感知的组织政治氛围越强, 则员工的外部揭发意愿越强。

4.1.2 感知的组织政治氛围与不公平感

公平正义是人类社会永恒的研究主题, 从苏格拉底、柏拉图开始就有大量的学者一直在做公正研究。人们之所以关心公平正义是因为多数人对人的尊严和价值有一种基本的尊敬, 公正是人类道德伦理的基本准则(Folger& Cropanzano, 1998)。在组织研究中, 人们也一直非常重视公平研究, 因为组织公平对企业的经营管理有很大的影响。大量研究结果表明, 公平性影响着员工的感知和行为, 进而影响员工的工作绩效和企业的经营业绩(米家乾, 2004)。在组织研究中, 公平的内涵在不断延伸,目前人们通常认为组织公平有四个维度: 分配公平, 程序公平, 人际公平和信息公平。分配公平主要是指人们认为奖励、惩罚或者资源是否是按照某种合乎正义的规则进行的(Colquitt, Conlon, Wesson, Porter, & Ng, 2001; Walumbwa,Cropanzano, & Hartnell, 2009), 比如贡献原则、平等原则等。如果违背这些原则, 就会让人们产生不公平感。程序公平是人们认为结果的分配程序必须按照一定的标准流程来执行(Walumbwa et al., 2009), 人们可以对分配程序进行控制,从而确保分配结果合理。人际公平是指人们需要从决策者那里受到同样的尊重(Colquitt et al., 2001)。信息公平主要是指管理者在与下属互动时对信息进行了充分的解释。

根据Folger和Cropanzano(1998)提出的观点, 为了确定一个特定的情景是否公平, 当事人必须做三个不同的判断。首先, 当事人遇到了不利的事件, 其可能是不利的决策结果、不利的决策程序, 或者没有得到应有的尊重。其次, 个体必须判断其他当事人是否应该对不公平负责。假设其他当事人可以采取不同的行动, 但由于客观情况限制没有实施, 那么面对不利情境的个体也可能不会认为这不公平。第三, 判断不利的行为是否损害了某些伦理原则。当三个判断均通过检验后, 当事人会认为自己受到了不公平的待遇。

当员工感知到组织有很强的政治氛围时, 员工会认为组织中的晋升、奖励、薪酬并非与员工个人的能力、贡献相联系, 员工也会认为组织中的分配、提拔程序不公开、不透明。而且当组织中有很强的政治氛围时, 小利益团队、裙带关系等纷纷出现, 组织中的管理者不会给予员工公平的关爱, 也不会对每个员工做到信息透明和相关事项的充分解释。这些都会让处于关系劣势或者不愿钻营的员工感知到自己所遭遇的不利结果, 而且员工会认为这种不公平的待遇与管理层有直接关系, 并且损害伦理原则。此外, 当员工感知到的组织政治氛围越强, 则会加强个人的离职意向, 此时员工的思想和精力就会转向可能的工作选择, 而这一选择也反过来加大因工作和职业带来的压力,从而更容易使得员工的不公平感增强(Andrews & Kacmar,2001)。由此, 我们提出如下命题:

命题2: 员工感知的组织政治氛围越强, 员工的不公平感越强。

4.1.3 不公平感与外部揭发

作为一个社会性的个体, 人们希望能归属于某一群体,并受到群体中其他成员的尊重; 作为一个工具性的个体,人们希望个人的利益不受到损害。当员工感知到个人受到不公平的待遇时, 员工会感到不安(Lind, 2001)。此时,员工往往会调整他们的心理或者自己的行为以改变这种令人不愉快的状态, 达到人们心理上的公正平衡。在此种情况下, 员工需要从心理上寻找一个发泄口, 让自己的情绪得到宣泄。在这种寻求公平的心理作用下, 员工很可能进行外部揭发。由此, 我们得出命题3:

命题3: 当员工累积的不公平感越强时, 员工越容易进行外部揭发。

命题4: 员工感知的政治氛围会通过影响员工的不公平感, 进而影响员工的外部揭发。

4.1.4 马基雅维利主义的调节作用

员工个人特征会影响员工情绪对其行为的影响。本文认为, 员工的马基雅维利主义会调节员工感知的不公平感对外部揭发的影响。马基雅维利主义(Machiavellianism)是指个体利用他人达成自己个人目标, 追求利益最大化的一种行为倾向, 这一概念来源于马基雅维利的《君主论》。Christie和Geis(1970)将马基雅维利主义划分为三个维度: 人际操控有效性、愤世嫉俗的人性观和目的导向原则。人际操控有效性是指个体自我中心感强, 希望能够掌握有利的人际关系, 个体擅长利用他人、逢迎、欺骗、劝说、思想控制等, 高马基雅维利主义个体甚至认为人际操纵是成功的关键(Jones & Paulhus, 2009)。愤世嫉俗的人性观是指个体对人性的评价存在很多负面的态度。目的导向原则, 是指个体注重能力价值高于道德价值, 为达到目的可以忽视道德, 不择手段。高马基雅维利主义者表现出组织公民行为等亲社会行为, 可能是出于自我提升的需要、获得支持需要或给他人特别是主管以好印象以便从中获利(Becker, 2007)。

研究表明, 管理者中的马基雅维利主义者更容易对工作不满意(Topol & Gable, 1988), Dahling等(2009)也证实了马基雅维利主义对工作满意度的负向影响作用。马基雅维利主义型员工更容易产生工作压力(Dahling,Whitaker, & Levy, 2009), 在工作压力之下维持自己的形象本身就会导致不满意。他们想要得到更多回报和控制他人,因此可能永远不满意目前的职业, 马基雅维利主义者不信任同事, 在他人获得奖励而自己没有时更会导致对工作的不满意。当高马基雅维利主义者感知到组织中的不公平时,由于自身的趋利主义、忽视道德、难以屈服等特质会促使其更想通过外部揭发来维护自己的利益。由此, 我们得出如下命题:

命题5: 员工感受到不公平时, 员工马基雅维利主义倾向越高, 则越容易进行外部揭发。

4.1.5 内部沟通渠道的调节作用

当员工感知到组织的不公平时, 员工作为具有主观能动性的个体, 会通过调整自身的思想适应组织不公平的状态, 或者通过自身行动来对组织的不公平进行反击。当组织的内部沟通渠道顺畅, 员工有机会和管理层进行沟通和解释, 员工感知的不公平感很可能不会引致员工的外部揭发。同时当组织的内部沟通渠道顺畅时, 员工有机会在组织内部解决其遭到的不公平待遇问题, 其所感知的不公平感也很可能不会引致员工的外部揭发。因此, 我们提出如下命题:

命题6: 组织内部沟通渠道负向调节不公平感与员工外部揭发的关系, 也即当组织内部沟通渠道越顺畅, 员工感受的不公平感越不容易引发员工的外部揭发; 相反, 当组织内部沟通渠道越不顺畅, 员工感受的不公平感越容易引发员工的外部揭发。

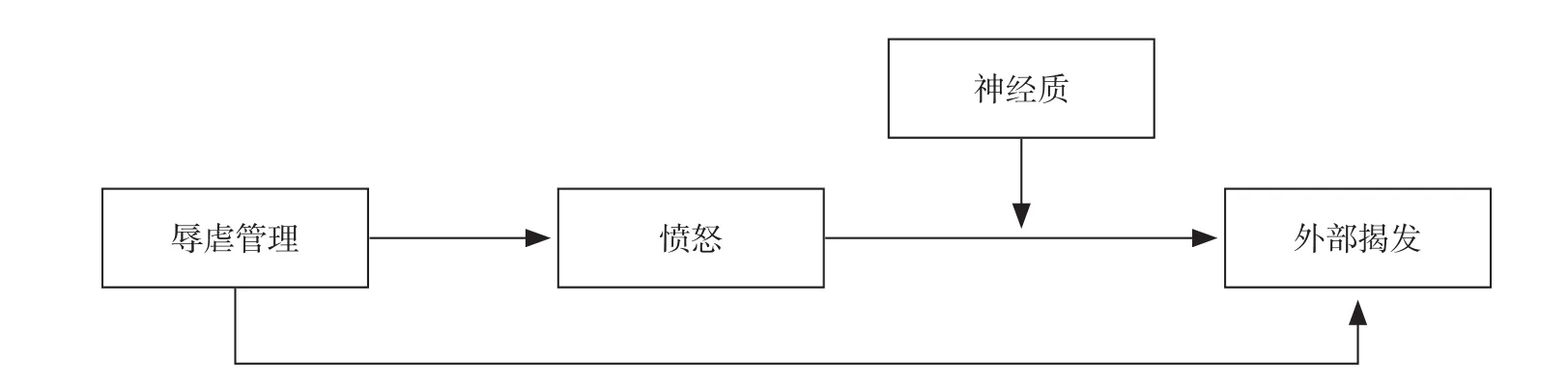

图5 辱虐管理影响外部揭发的机理研究

4.2 辱虐管理影响外部揭发的机理研究

针对辱虐管理, 本文建模(见图5)。

针对辱虐管理, 我们认为员工最可能产生的情绪反应是愤怒, 这种愤怒会直接引发员工报复性的揭发意愿, 尤其是在员工具有神经质人格时, 员工更容易向外部揭发。

4.2.1 辱虐管理和外部揭发

辱虐管理(Abusive Supervision)是指下属对上司持续进行敌对言语和非言语行为的程度的感知, 不包括肢体接触的敌对行为(Tepper, 2000)。辱虐管理的具体表现主要有: 嘲笑、公开批评、大声发脾气、粗鲁无礼、漠不关心下属、强迫下属、使用藐视性的语言等。从辱虐管理的概念中, 可以知道辱虐管理这一概念具有主观性、持续性、敌意性、非身体接触等特征。管理者的辱虐行为会对员工的情绪、心理健康、偏差行为、工作态度、工作绩效产生消极的影响(Tepper, 2000)。

当员工感知到主管对其进行辱虐管理时, 员工会感受到主管对其进行的嘲笑和羞辱(Tepper, 2000), 这种行为可以被视为是一种人际间的挑衅。当员工受到主管辱虐,员工应该要做出相应的报复行动倾向。下属一旦被激怒,就会采取被认为是不合理的行为, 无视其行为的长期后果(Leith & Baumeister, 1996), 直接报复和惩罚挑衅者。然而对复仇和报复的研究表明, 由于害怕反抗, 个人往往不会对具有更高职位的侵犯者进行报复(Aquino, Tripp,& Bies, 2006)。特别是, 直接针对主管人员进行报复可能会导致敌意升级和主管人员的进一步辱虐(Tepper, Carr,Breaux, Geider, Hu, & Hua, 2009)。所以, 个人在选择对主管的报复行为时要非常谨慎和小心。外部揭发作为员工的一个行动策略, 尤其是员工可以进行外部匿名揭发, 一方面可以让员工得以报复主管, 另一方面, 对员工还可以形成一定程度的保护。由此, 我们提出如下命题:

命题7: 上级辱虐管理越强, 员工外部揭发的可能性越高。

4.2.2 辱虐管理和愤怒

Oh和Farh(2017)认为当辱虐管理发生后, 员工认为自己的幸福感受到了威胁, 就会产生消极的情绪(Michel,Newness, & Duniewicz, 2016)。也有研究表明, 由于权力关系的不对称因素, 受到辱虐的下属不太可能直接抵触或与其主管发生冲突(Mitchell & Ambrose, 2007)。相反, 在这样的环境中, 员工可能会进行隐蔽的偏差行为, 或停止可能使其他人受益的积极行为(Sims, 2010; Avey, Wu, &Holley, 2015)。下属在受到主管辱虐管理的时候, 虽然在表面上没有表现出立即的冲突反应, 但是管理者的辱虐管理明显会对下属造成消极的情绪影响, 累积其员工的愤怒情绪。由此, 我们提出如下命题:

命题8: 上级辱虐管理越强, 引起员工的愤怒情绪越强。

4.2.3 愤怒与外部揭发

根据评价倾向框架(Appraisal Tendency Framework,ATF)理论, 每种情绪都有其特定的认知评价维度。在诸多评价维度中, 责任性和控制性这两种评价维度对了解决策动因具有独特的作用。责任性是指某些人或某些因素为事件结果的产生承担责任的程度; 控制性是指事件结果的发生由个人、他人或情绪因素控制的程度(Smith &Ellsworth, 1985)。愤怒是一种负面情绪。当个体愤怒时,倾向于认为当事人对事件结果的产生是可控的, 应为事件结果的产生承担责任, 即愤怒在两种维度上的核心评价主题是人为责任和可控性。由此, 有愤怒情绪的个体在做决策时有其独特性。例如, 在风险决策中, 与负面情绪恐惧相比, 负面情绪愤怒下个体会更冒险(Lerner & Keltner,2001)。在助人决策的研究中, 与愤怒情绪相比, 悲伤情绪下的个体为他人花费的时间和捐助的金钱更多。Folger(1977)运用正义理论来解释揭发行为, 他认为, 责任分配和相关责任归因对于揭发决策过程是重要的, 因为责任判断和责任归因可以直接影响个体揭发决定。结合现有文献对愤怒的研究, 当员工怀有愤怒情绪时, 会认为上级主管会对辱虐行为负有责任, 而且上级主管可以控制辱虐行为的发生。在这种情绪下, 员工更容易进行外部揭发。由此,我们得出如下命题:

命题9: 员工的愤怒情绪会促进员工的外部揭发。

命题10: 辱虐管理会通过影响员工的愤怒感, 进而影响员工的外部揭发。

4.2.4 个体神经质的调节作用

神经质是人格特质的一种类型, 神经质表现的是个体情绪稳定性上的异同。神经质偏低的个体, 一般情绪的波动幅度比较平缓, 遇事冷静、沉稳; 相反, 神经质程度偏高的个体, 常常处于一种消极的状态, 对生活满意度低,情绪容易反复, 遇事焦虑、不安、担忧过度, 情绪波动幅度大。研究发现, 神经质与消极情绪, 如焦虑、紧张、愤怒、沮丧、悲伤、痛苦等有较强的相关性(Watson & Clark,1992)。当员工是高神经质的个体时, 员工产生的愤怒情绪不能得到很好的排解, 愤怒情绪很容易进一步引发揭发行动。相反, 当员工是低神经质个体时, 员工的愤怒情绪可能会得到舒缓, 会降低员工的揭发意愿。因此, 我们提出如下命题:

命题11: 员工的神经质人格会调节愤怒与员工揭发之间的关系, 当员工是高神经质人格时, 愤怒对揭发的影响更大; 相反, 当员工是低神经质人格时, 愤怒对揭发的影响会被缓冲。

5 讨论

员工外部揭发意味着员工向外揭露会对第三方产生伤害的组织不当行为(Jubb, 1999; Miceli & Near, 2002)。在组织研究中, 有的学者认为揭发是在推动组织变革, 揭发者被视为组织的“变革推动者”、“内部审计制度推动者”或“改革者”(Near & Miceli, 1985)。有的学者认为揭发行为是一种亲社会行为(Dozier & Miceli, 1985; Miceli &Near, 1985, 1992), 既强调他人的幸福, 也强调个人的利益。有的学者认为揭发是一个涉及伦理或者道德的决策过程,例如Graham(1986)以及Dozier和Miceli(1985)认为不当行为的严重性程度直接影响揭发者的决策。这些对揭发的研究均认为揭发者是出于道德性的、利他性的动机而进行揭发。本文以情绪事件理论为基础, 认为员工进行外部揭发并不仅仅是基于理性、利他的动机, 很多时候, 员工进行外部揭发是员工的一种情感宣泄。员工在组织中体验到负面的工作事件, 积累了消极的工作情绪, 继而通过外部揭发来宣泄自己的情绪。员工个性、组织特征会对负面组织情境影响消极情绪进而影响其外部揭发的关系产生影响。在此基础上, 本文以典型的负面组织情境—员工感知的组织政治氛围与辱虐管理为例, 提出了两个员工外部揭发的模型。

5.1 理论意义

本研究对揭发行为的理论研究有拓展。首先, 本文对揭发动机进行了更完整的分类, 认为员工外部揭发不仅仅是员工的一种伦理型或者经济理性行为, 也可能是员工为了个人利益而对竞争对手进行的报复性揭发。除此外, 员工外部揭发也可能是消极情绪累积的结果, 是员工为了平衡内心不满情绪实施的一种自我保护行为。本文对外部揭发动机的分类丰富了研究者对员工外部揭发的理解。其次,本文基于情绪事件理论提出了负面组织情境影响员工消极情绪, 进而影响员工外部揭发的理论模型。本文提出的理论模型丰富了研究者对员工外部揭发机理的解释视角。再次, 本文针对两个典型的组织负面情境——感知的组织政治氛围和辱虐管理, 提出其影响员工外部揭发的理论模型,这是对感知的组织政治氛围和辱虐管理研究的深化。最后,本文的研究对内部揭发和外部揭发进行了区分, 紧紧围绕外部揭发进行研究, 充分展示了外部揭发的独特性, 细化、丰富了揭发研究。

5.2 实践意义

本研究也具有很强的实践意义。在互联网和资讯传播异常发达的今天, 员工不恰当的外部揭发很容易演变成巨大的企业危机, 使企业失去内部修正错误的机会。研究员工外部揭发的动因能让企业更深入地理解外部揭发现象,从而更好地进行内部建设, 减少员工外部揭发对企业造成的破坏, 促进企业的可持续发展。其次, 企业中的员工并非具有完美人格, 很多时候会因为一己之私或者个人怨恨、报复而将企业推上风口浪尖的舆论中央。了解基于“情绪事件”动机的员工外部揭发的内部机理, 可以让企业进行更有效的员工沟通、社会影响策略, 并在员工招聘、培训方面更有针对性。

5.3 不足与展望

本文也存在诸多不足, 本文提出了基于情绪事件理论的员工非理性外部揭发模型, 在进行模型应用时所选择的政治氛围、辱虐管理、不公平感、愤怒等变量缺乏系统性,本文所选择的马基雅维利主义、神经质以及组织沟通渠道等变量也没有经过严格检验。未来学者可寻找合适的理论框架或者理论视角, 在某些理论框架或者视角下选择变量进行模型的构建与检验。此外, 本文提出了员工外部揭发理性动机与非理性动机的分类, 未来学者可进一步检验这种分类的严谨性以及两种分类之间的互动关系。

参考文献

1.米家乾.(2004).组织公正性理论研究述评.商业研究, (6),86-90.

2.刘燕, 赵曙明, 蒋丽.(2014).组织中的揭发行为: 决策过程及多层次的理论框架.心理科学, 37(2), 460-467.

3.刘宏艳, 胡治国, 彭聃龄.(2008).积极与消极情绪关系的理论及研究.心理科学进展, 16(2), 295-301.

4.郭小艳, 王振宏.(2007).积极情绪的概念, 功能与意义.心理科学进展, 15(5), 810-815.

5.朱月龙, 段锦云, 凌斌.(2009).辱虐管理的概念界定与影响因素及结果探讨.外国经济与管理, 31(12), 25-32.

6.Andrews, M.C., & Kacmar, K.M.(2001).Discriminating among organizational politics, justice, and support.Journal of Organizational Behavior, 22(4), 347-366.

7.Aquino, K., Tripp, T.M., & Bies, R.J.(2006).Getting even or moving on? Power, procedural justice, and types of offense as predictors of revenge, forgiveness, reconciliation, and avoidance in organizations.Journal of Applied Psychology, 91(3), 653-668.

8.Avey, J.B., Wu, K., & Holley, E.(2015).The in fluence of abusive supervision and job embeddedness on citizenship and deviance.Journal of Business Ethics, 129(3), 721-731.

9.Becker, J.A.H.(2007).Machiavellians' motives in organizational citizenship behavior.Journal of Applied Communication Research, 35(3),246-267.

10.Bhal, K.T., & Dadhich, A.(2011).Impact of ethical leadership and leader-member exchange on whistle blowing: The moderating impact of the moral intensity of the issue.Journal of Business Ethics, 103(3), 485-496.

11.Bowie, N.E.(1985).Are business ethics and engineering ethics members of the same family? Journal of Business Ethics, 4(1), 43-52.

12.Brewer, G.A., & Selden, S.C.(1998).Whistle blowers in the federal civil service: New evidence of the public service ethic.Journal of Public Administration Research and Theory, 8(3), 413-440.

13.Cassematis, P.G., & Wortley, R.(2013).Prediction of whistleblowing or non-reporting observation: The role of personal and situational factors.Journal of Business Ethics, 117(3), 615-634.

14.Chiasson, M., Johnson, G.H., & Byington, J.R.(1995).Blowing the whistle: Accountants in industry.The CPA Journal, 65(2), 24-25.

15.Chiu, R.K.(2003).Ethical judgment and whistleblowing intention: Examining the moderating role of locus of control.Journal of Business Ethics, 43(1), 65-74.

16.Christie, R., & Geis, F.L.(2013).Studies in machiavellianism.New York: sage.

17.Colquitt, J.A., Conlon, D.E., Wesson, M.J., Porter, C.O.L.H.,& Ng, K.Y.(2001).Justice at the millennium: A meta-analytic review of 25 years of organizational justice research.Journal of Applied Psychology,86(3), 425-445.

18.Cynthia, D., Fisher, Neal, M., & Ashkanasy.(2000).The emerging role of emotions in work life: An introduction.Journal of Organizational Behavior, 21(2), 123-129.

19.Dahling, J.J., Whitaker, B.G., & Levy, P.E.(2009).The development and validation of a new machiavellianism scale.Journal of Management, 35(2), 219-257.

20.Dalton, D., & Radtke, R.R.(2013).The joint effects of machiavellianism and ethical environment on whistle-blowing.Journal of Business Ethics, 117(1), 153-172.

21.Dozier, J.B., & Miceli, M.P.(1985).Potential predictors of whistle-blowing: A prosocial behavior perspective.Academy of Management Review, 10(4), 823-836.

22.Dworkin, T.M., & Baucus, M.S.(1998).Internal vs external whistleblowers: A comparison of whistleblowering processes.Journal of Business Ethics, 17(12), 1281-1298.

23.Fisher, C.D.(2000).Mood and emotions while working: Missing pieces of job satisfaction? Journal of Organizational Behavior, 21(2), 185-202.

24.Folger, R.(1977).Distributive and procedural justice: Combined impact of voice and improvement on experienced inequity.Journal of Personality and Social Psychology, 35(2), 108-119.

25.Folger, R., & Cropanzano, R.(1998).Organizational justice and human resource management.British Journal of Industrial Relations, 37(7),517-518.

26.Graham, J.W.(1986).Principled organizational dissent: A theoretical essay.Research in Organizational Behavior, 8(1), 1-52.

27.Gundlach, M.J., Douglas, S.C., & Martinko, M.J.(2003).The decision to blow the whistle: A social information processing framework.Academy of Management Review, 28(1), 107-123.

28.Henik, E.(2015).Understanding whistle-blowing: A set-theoretic approach.Journal of Business Research, 68(2), 442-450.

29.Jones, D.N., & Paulhus, D.L.(2009).Machiavellianism.New York: Sage.

30.Jubb, P.B.(1999).Whistleblowing: A restrictive de finition and interpretation.Journal of Business Ethics, 21(1), 77-94.

31.Leith, K.P., & Baumeister, R.F.(1996).Why do bad moods increase self-defeating behavior? Emotion, risk taking, and self-regulation.Journal of Personality and Social Psychology, 71(6), 1250-1267.

32.Lerner, J.S., & Keltner, D.(2001).Fear, anger, and risk.Journal of Personality and Social Psychology, 81(1), 146-159.

33.Liu, S.M., Liao, J.Q., & Wei, H.(2015).Authentic leadership and whistleblowing: Mediating roles of psychological safety and personal identification.Journal of Business Ethics, 131(1), 107-119.

34.Macnab, B.R., & Worthley, R.(2008).Self-efficacy as an intrapersonal predictor for internal whistleblowing: A US and Canada examination.Journal of Business Ethics, 79(4), 407-421.

35.Mansbach, A., & Bachner, Y.G.(2010).Internal or external whistleblowing: Nurses' willingness to report wrongdoing.Nursing Ethics,17(4), 483-490.

36.Mesmer-Magnus, J.R., & Viswesvaran, C.(2005).Whistleblowing in organizations: An examination of correlates of whistleblowing intentions, actions, and retaliation.Journal of Business Ethics, 62(3), 277-297.

37.Miceli, M.P., & Near, J.P.(1984).The relationships among beliefs, organizational position, and whistle-blowing status: A discriminant analysis.Academy of Management Journal, 27(4), 687-705.

38.Miceli, M.P., & Near, J.P.(1985).Characteristics of organizational climate and perceived wrongdoing associated with whistleblowing decisions.Personnel Psychology, 38(3), 525-544.

39.Miceli, M.P., Near, J.P., Rehg, M.T., & Scotter, J.R.V.(2012).Predicting employee reactions to perceived organizational wrongdoing:Demoralization, justice, proactive personality and whistle-blowing.Human Relations, 65(8), 923-954.

40.Michel, J.S., Newness, K., & Duniewicz, K.(2016).How abusive supervision affects workplace deviance: A moderated-mediation examination of aggressiveness and work-related negative affect.Journal of Business and Psychology, 31(1), 1-22.

41.Mitchell, M.S., & Ambrose, M.L.(2007).Abusive supervision and workplace deviance and the moderating effects of negative reciprocity beliefs.Journal of Applied Psychology, 92(4), 1159-1168.

42.Naseer, S., Raja, U., Syed, F., Donia, M.B., & Darr, W.(2016).Perils of being close to a bad leader in a bad environment: Exploring the combined effects of despotic leadership, leader member exchange, and perceived organizational politics on behaviors.The Leadership Quarterly,27(1), 14-33.

43.Near, J.P., & Miceli, M.P.(1985).Organizational dissidence: The case of whistle-blowing.Journal of Business Ethics, 4(1), 1-16.

44.Near, J.P., & Miceli, M.P.(1995).Effective whistle-blowing.Academy of Management Review, 20(3), 679-708.

45.Near, J.P., & Miceli, M.P.(2016).After the wrongdoing: What managers should know about whistleblowing.Business Horizons, 59(1),105-114.

46.Oh, J.K., & Farh, C.I.(2017).An emotional process theory of how subordinates appraise, experience, and respond to abusive supervision over time.Academy of Management Review, 42(2), 207-232.

47.O'Shea, M., Ashkanasy, N.M., Gallois, C., & Hartel, C.E.(1999).The relationship between the work environment and work attitudes/behaviours: A preliminary test of Affective Events Theory.Australian Journal of Psychology, 51(1), 15-16.

48.Ponemon, L.A.(1994).Whistle-blowing as an internal control mechanism: individual and organizational considerations.Auditing-A Journal of Practice & Theory, 13(2), 118-130.

49.Robinson, S.N., Robertson, J.C., & Curtis, M.B.(2012).The effects of contextual and wrongdoing attributes on organizational employees' whistleblowing intentions following fraud.Journal of Business Ethics, 106(2), 213-227.

50.Rothwell, G.R., & Baldwin, J.N.(2007).Ethical climate theory,whistle-blowing, and the code of silence in police agencies in the state of Georgia.Journal of Business Ethics, 70(4), 341-361.

51.Rusbult, C.E., Dan, F., Rogers, G., & Mainous, A.G.(1988).Impact of exchange variables on exit, voice, loyalty, and neglect: An integrative model of responses to declining job satisfaction.Academy of Management Journal, 31(3), 599-627.

52.Seifert, D.L., Sweeney, J.T., Joireman, J., & Thornton,J.M.(2010).The influence of organizational justice on accountant whistleblowing.Accounting, Organizations and Society, 35(7), 707-717.

53.Sims, R.L.(2010).A study of deviance as a retaliatory response to organizational power.Journal of Business Ethics, 92(4), 553-563.

54.Smith, C.A., & Ellsworth, P.C.(1985).Patterns of cognitive appraisal in emotion.Journal of Personality & Social Psychology, 48(4),813-838

55.Stansbury, J.M., & Victor, B.(2009).Whistle-blowing among young employees: A life-course perspective.Journal of Business Ethics,85(3), 281-299.

56.Tepper, B.J.(2000).Consequences of abusive supervision.Academy of Management Journal, 43(2), 178-190.

57.Tepper, B.J., Carr, J.C., Breaux, D.M., Geider, S., Hu, C., &Hua, W.(2009).Abusive supervision, intentions to quit, and employees'workplace deviance: A power/dependence analysis.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109(2), 156-167.

58.Topol, M.T., & Gable, M.(1988).Job satisfaction and Machiavellian orientation among discount store executives.Psychological Reports, 62(3), 907-912.

59.Walumbwa, F.O., Cropanzano, R., & Hartnell, C.A.(2009).Organizational justice, voluntary learning behavior, and job performance: A test of the mediating effects of identification and leader-member exchange.Journal of Organizational Behavior, 30(8), 1103-1126.

60.Watson, D., & Clark, L.A.(1992).On traits and temperament:General and specific factors of emotional experience and their relation to the five-factor model.Journal of Personality, 60(2), 441-476.

61.Weiss, H.M., & Cropanzano, R.(1996).Affective events theory:A theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work.Research in Organizational Behavior, 18(3),1-74.

62.Weiss, H.M., Nicholas, J.P., & Daus, C.S.(1999).An examination of the joint effects of affective experiences and job beliefs on job satisfaction and variations in affective experiences over time.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 78(1), 1-24.

63.Wright, T.A., & Cropanzano, R.(1998).Emotional exhaustion as a predictor of job performance and voluntary turnover.Journal of Applied Psychology, 83(3), 486-93.

64.Zhang, J., Chiu, R., & Wei, L.(2009).Decision-making process of internal whistleblowing behavior in china: Empirical evidence and implications.Journal of Business Ethics, 88(1), 25-41.