构建物理和谐课堂的教学策略研究

2018-03-05胡爱兰牛志松

胡爱兰 牛志松 牛 丽

(滁州中学 安徽滁州 239000)

自《普通高中物理课程标准(修订稿)》发布以来,笔者认为,目前从核心素养培育视角来设计教学的案例并不多。课堂教学是物理教学的核心组成,高中物理课堂教学应以发展学生物理学科核心素养为己任,围绕培育核心素养的目标,教师应秉持“格物致知,以人为本”的理念,应用适宜的教学策略构建物理和谐课堂,使课堂教学的策略设计和每一个环节都能够影响学生核心素养的发展。

“格物致知”是中国儒家思想中的一个重要概念,“格物致知”,即“推究事物的原理,从而获得知识”。而物理课堂教学就是引导学生从分析身边的物理现象入手,提炼物理规律,形成物理观念,并能用其解释自然现象和解决实际问题。运用“格物致知”的理念可以有效指导物理课堂教学的系统推进。高中物理课堂的教学内容和手段应秉承“格物致知,以人为本” 的理念,注重学生身心发展和认知的规律,激发他们研究物理的好奇心与求知欲,引导他们主动与他人合作,尊重他人,实事求是。

笔者认为,实现“格物致知,以人为本”的物理和谐课堂,教学策略的设计应遵循RADS物理和谐课堂的教学策略模型(见下图)。RADS模型由4部分组成:适切性(Relevancy)、适用性(Applicability)、差异性(Differences)、安全性(Safety)。

一、适切性:教学任务与学生能力相匹配

适切性是模型的核心,即课堂教学的目标需与学生能力相匹配。教学内容的选择不应局限于课本所设定的目标,而应根据学生现有的知识背景和实际水平展开。这就要求教师备课的重点不能仅停留在研究课程标准和教材方面,更要了解学生,了解学生的已知和未知,了解学生的认知与情感发展需要。

首先,要根据教材内容,选择、改进或自制教具,合理安排教具的展现时机。比如,笔者有次观摩一节物理公开课,教学内容为“超重与失重”。授课老师在课的开始安排了一个小的学生分组探究实验:你能不能用一只手把悬挂钩码的纸带拉断?学生探究后,教师稍稍口头总结巡视时看到的几种方法之后,立即引导学生观看课前教师自制的各种超重和失重演示装置。演示一:在台秤上固定一个直杆,将一个环状重物套在直杆顶端,释放重物,观察台秤示数的变化;演示二:将侧壁有小孔的装满水的矿泉水瓶分别悬空静止和向空中抛出,请学生观察小孔有无水珠流出;演示三:把一张餐巾纸放在讲台上,将铁盘压在上面,请学生用一只手将纸抽出,结果纸巾被撕破且未被抽出,然后将同样的餐巾纸夹在两个铁盘中间,让其自由下落,请学生在铁盘下落时抽出纸巾,结果纸巾很轻易就被完好无损地抽出。紧接着,教师又向学生提问:你站在电梯上,电梯启动、运行到停止的过程中,你有什么感受呢?老师请同学一一解释所观察到的实验现象,结果多数学生的解释是模糊不清的,老师很不满意。这正是教师没有充分关注教学任务的适切性导致的。

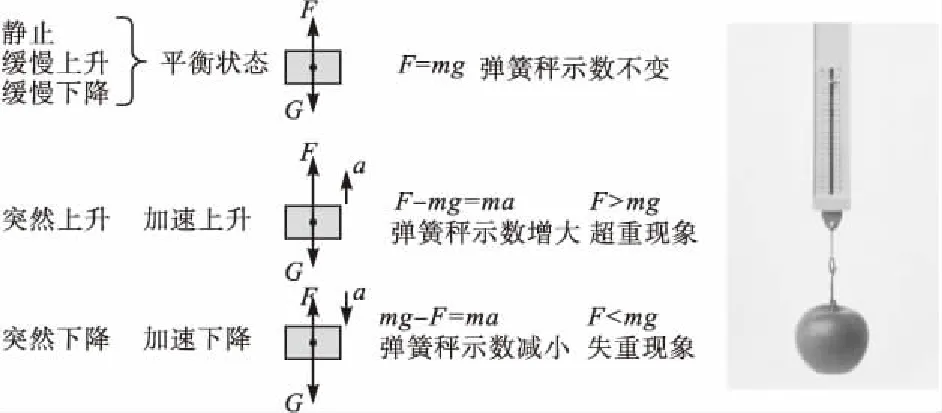

从教材编排来看,将“超重与失重”安排在学生学过“力与运动”“牛顿运动定律”之后学习,意在引导学生运用牛顿运动定律分析生活中的现象,进一步深入理解和巩固牛顿运动定律。但学生们刚刚学习完“必修一”的内容,对概念和规律的理解还需要老师进一步地帮助和引领。事实上,教师在巡视第一个探究小实验时已经发现,有的学生可以用几种办法完成,有少数学生根本无法完成。初学者存在这些差异是正常的,教师必须接受这个事实,并随机应变,对教学进程进行调整。比如,当教师发现学生物理规律应用能力有些薄弱时,可引导他们再次通过弹簧秤挂苹果的实验进行观察,并讨论几种情况下苹果的受力情况:

然后,举一反三,引导学生分析并验证: 人站在体重计上突然蹲下或站起时秤的示数会如何变化?思考:是否向上运动就一定会超重,向下运动就一定会失重?这样,通过师生共同讨论,绝大多数学生会明白超重、失重现象产生的原因,慢慢地感悟应用牛顿运动定律解决实际问题的方法。这就是培养学生形成物理观念的过程。

高中阶段的教学,应培养学生建构理想模型的意识和能力,从定性和定量两个方面进行科学推理、找出规律、形成结论,并学会使用科学证据和形成评估科学证据的能力。这就要求教学任务与学生的学习能力相匹配。

二、适用性:合理利用教学资源

围绕适切性,课堂教学策略的设计首先应注重适用性,即合理利用教学资源。单节课的教学资源安排并不是以量取胜,演示实验更不是越多越好,应当精选易于突破教学难点、具有冲击力、能够激发学生兴趣的实验器材。

仍以“超重与失重”这一课为例,在上面提到的众多演示实验中,教师精选一两个有趣的自制实验做代表,然后再利用实验室弹力传感器演示失重和超重时弹力大小的变化,一旦弹力大小随时间变化的图像呈现在大屏幕上(如下图),教师无须多言,学生立即感知到:超重即物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)大于物体所受重力的情况,即F>G;失重即物体对支持物的压力(或对悬挂物的拉力)小于物体所受重力的情况,即F 对于众多的教学资源,教师必须课前精心挑选,课上细心引导,最终通过实验探究方案和科技手段帮助学生收集信息,表述、评估和反思实验探究过程与结果,从而有效地培养学生尊重事实、善于质疑的科学态度,突出培养他们的实验探究能力和创造性思维能力。这就要求教师充分关注教学资源的适用性。 现阶段在大班额授课的情况下,我们的课堂必须考虑并且兼顾到学生各方面的差异性。比如生活环境、学习背景、接受知识的能力等方面的差异,提问时兼顾到男女生性别差异,演示实验时考虑到座位的前后差异,分组交流活动时考虑到城乡学生的搭配,提问时问题的难易对应学生学习基础好坏的差异……从而使得不同层次的学生均能够在单节课堂中有所提升,进而全面提升教学效果。 比如上面“超重与失重”一课的教师提问:你站在电梯上,电梯启动、运行到停止的过程中,你有什么感受呢?事实上,全班同学不是每个人都有乘电梯的经历,有些农村学生确实没有乘电梯的感受。当有乘电梯经历的学生回答结束后,教师最好立即补充播放自己拍摄的电梯运行时台秤示数变化的视频,让没有经历过的学生观看,进而弥补了地域差异而造成的科学思维的差异。 舒适、安全的环境有助于学生打开思想的闸门,积极主动地实现认知或情感深处的碰撞与融合,有助于学生科学思维能力的提升。而一节好的物理课堂,不仅能引导学生对自然现象产生好奇心和探究热情,还能让他们乐于且敢于质疑、努力创新和再思考,这就要求教师在课堂上能给学生创设好的学习环境。 笔者在教学高一物理“自由落体运动”时,为突破教学难点,在新课引入阶段设置了如下三个演示实验。首先,请学生思考“光盘”和“与光盘等大的纸片”从同一高度释放,谁先落地。回答和演示结果很满意。接着,我表达了“重的物体先落地”并出示一枚一元硬币和绑在一起的三枚一元硬币,问:这两者同时从同一高度释放哪个先落地呢?学生的猜测结果不统一,我让很自信的班长上讲台来演示试试,随着两者同时落地的声响,他“咦”了一声!课堂上随即有同学举手:因为一元硬币比纸片受到空气阻力的影响小。我抓住时机,由衷地为举手的同学点赞。接着,我出示已经抽过气的“牛顿管”,演示牛顿管中褐色的羽毛和红色的铁片同时下落的现象,并请学生思考如何证明管中空气已被抽出。看着学生认真思考,我提示:昨天我们解题时提过逆向思维的方法,你们不妨试试。有学生弱弱地说:给管子放气。我立马请她上来试试,并提醒大家仔细地听阀门打开时迅速进气的声音。当另一位同学上来演示了铁片和羽毛在管中的先后下落后,空气阻力对羽毛下落的影响不言而喻。又考虑到学生座位的差异性以及本实验现象的可视性,我又将事先录下的视频在大屏幕上回放一遍,并适时定格观看铁片和羽毛的位置,学生在了解实验事实的同时也在赞叹当今科技发展之迅速。 整个过程中,师生均在愉快的氛围下探究、思考和交流,看得出学生的思维在一次次被激活,毫无紧张情绪,即使一时未想出答案的同学也信心满满。久而久之,和谐的物理课堂,学生良好的学习习惯就自然形成了。 俗话说“课比天大”,这里的“课”当然是指课堂教学。我们物理教师培育学生的主阵地就是高效和谐的课堂,我们在课堂上应当秉承“格物致知,以人为本” 的理念,应用RADS物理和谐课堂的教学策略模型,通过恰当有效的方式引导学生学会学习。充分重视学生的学习能力,合理选择适合学生的教学资源,关注班级每一位学生,为学生创设宽松的学习环境,帮助他们提升核心素养,让他们在面对新的挑战时能够表现出极强的综合应战能力。

三、差异性:关注学生个体层面的差异

四、安全性:为学生创设安全的思考环境