《指纹识别》课程案例与反思

2017-09-30吴丽影薛慧君张森

吴丽影+薛慧君+张森

【摘 要】紧跟时代的发展变化,随着教育机器人、人工智能等课程的开设,中小学的拓展课程越来越丰富。生物特征识别作为人工智能的一部分,与人们的生活息息相关,越来越多地融入人们的日常生活中。本文通过对《面向人工智能技术探索的创客培育》系列科普课程中的《指纹获取课程》案例进行分析,并对教育教学过程进行总结与反思,从而为下一步的教学提供有效指导。

【关键词】指纹识别;课程案例;教学反思

【中图分类号】G434 【文献标识码】B

【论文编号】1671-7384(2017)09-0072-04

当今时代,科技日新月异,尤其是人工智能领域发展迅猛。为了加强科普理论研究、推动科普产业发展、创新科普机制模式,中科院自动化所人工智能与机器人教育实验室联合北京师范大学附属实验中学开设了《科学探案——人工智能技术探索》系列科普课程。该系列科普课程以生物特征识别与数字图像处理为切入点,为中小学进行人工智能科普活动提供了一个较好的范例。

人工智能(Artificial Intelligence,AI)研究如何用计算机模仿人脑所从事的推理、学习、思考、问题求解以及规划等思维活动,来解决需要人类专家才能处理的复杂问题,例如诊断、规划、预测等决策性问题[1]。简言之,它是一门研究运用计算机模拟和延伸人脑功能的综合性学科。生物特征识别技术(Biometric Identification Technology)是人工智能的一个重要发展方向,它主要是指通过可测量的身体或行为等生物特征进行身份认证的一种技术。生物特征识别分为身体特征和行为特征两大类,身体特征如人脸、指纹、掌静脉、虹膜和DNA等;行为特征如签名、语音、行走步态等[2]。

指纹识别作为生物特征识别中历史最长的一种,是指通过比较不同指纹的细节特征点来进行鉴别[3]。由于每个人的指纹不同,就是同一人的十指之间,指纹也有明显的区别,因此指纹可用于身份鉴定。时至今日,指纹识别已经被广泛的应用到各行各业,人们也真实的感受到它所带来的便利。

本文通过对《科学探案——人工智能技术探索》系列科普课程中的《指纹获取》课程案例对指纹获取实验操作进行总结分析,并对教学过程做出反思,以期为下一步教学的开展提供一定的指导。

课前分析及目标阐明

1. 教学内容分析

此次课程的教学内容主要来源是《科学探案——终极追凶(生物特征识别技术概述)》。此课程以福尔摩斯调查罪犯故事为背景,概括介绍了生物特征识别的概念、历史、种类及关键技术。指纹识别是生物特征识别技术中的重要种类之一,现在已经被广泛的应用在门禁考勤等系统中。随着指纹技术的完善,指纹识别技术还会广泛地应用于身份认证、家居等更多领域[4]。

指纹是指生长在人类手指指尖到手指第一个关节之间的表皮纹理[1]。它满足生物特征识别所需要的各种性质,如普遍性、长久性和唯一性[5]。并且指纹成型比较早,稳定之后随时间变化的非常慢。如此一来,指纹可以作为我们终身的身份表征。

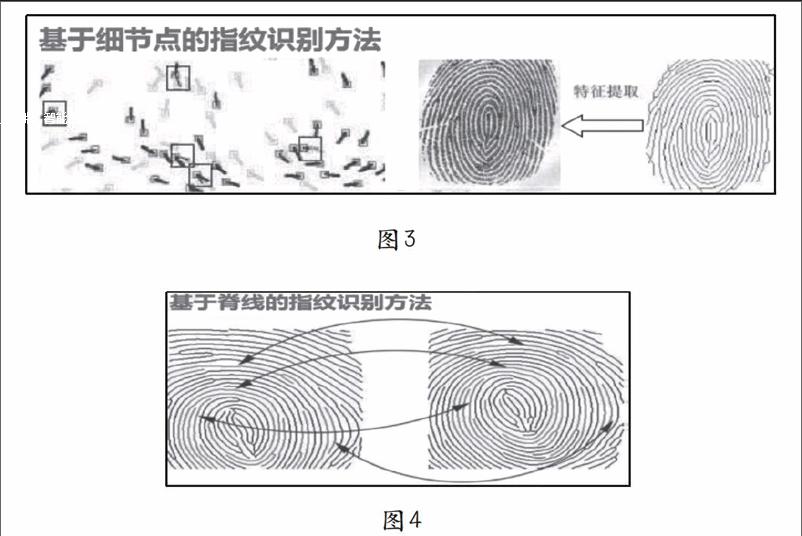

指纹识别的方法主要有基于脊线的识别方法、细节点特征法、图像统计法等,此次课只对基于脊线的识别方法与细节点识别方法进行简单的介绍。指纹识别技术主要涉及四个功能:获取指纹圖像、提取特征、保存数据和比对(如图1指纹识别过程)。由于每个人的指纹不同,就是同一人的十指之间,指纹也有明显的区别,因此指纹可用于身份鉴定。

2. 学生特征分析

此次课程的授课对象是初中二年级的学生,根据皮亚杰的儿童智力发展阶段观点,他们当前的智力水平处于形式运算阶段。处在这个阶段的学生已经具备假设——演绎思维和系统思维的能力,能够进行抽象思维[8],但是还需要借助一些具体形象的事物来支持学习。同时,他们已经具有一定的分析、概括能力、自学与合作学习能力。原有的知识储备、学习风格、态度等都会影响新知识的学习。在原有知识基础方面,学生通过生活实践对指纹识别已经有一点浅显的认识,如手机指纹解锁、电视电影中刑侦方面的人脸识别等。学习风格方面,受到班级环境、个人学习习惯等的影响,学生之间存在一定的差异,如整体——分析风格。学习态度方面,他们对指纹识别在实际生活中的应用非常感兴趣,也就意味着他们会有积极的学习态度,能够认真对待此次课程。也就表现出每次课程都急切地想知道其中奥秘,更加好奇这些技术到底是如何实现的。对于指纹获取的实践操作,学生具有较高地参与性,表现出更多的积极主动性、跃跃欲试的状态。

3. 教学目标

教学目标是我们进行课程设计的出发点和归宿,这里采用的是新课程标准所提倡使用的三维目标的表述,主要有:知识与技能;过程与方法;情感、态度与价值观。下面将从这三个维度进行教学目标的阐明。

(1)知识与技能

了解和掌握指纹识别技术的相关背景及概念。

掌握指纹的基本形态,了解指纹识别方法。

能够通过指纹特征进行辨别。

(2)过程与方法

通过指纹识别知识的学习以及指纹获取实验的操作,认识新技术学习新知识,使学生正确认识生物特征识别技术,培养学生的科学素养以及创新意识。

(3)情感、态度与价值观

联系生活实际案例,实现知识与生活的有效融合,培养学生勤于思考、主动探索的精神。

指纹获取教学过程

1. 创设情境、激发学习兴趣

本课程以福尔摩斯调查罪犯故事为背景,介绍相关的人物关系,创设调查罪犯的任务情境,将知识的学习贯穿于整体任务情境中,借此激发学生的学习兴趣,达到对知识进行意义建构的目的。

2. 依托情境、讲授新知

福尔摩斯先生在调查罪犯之前需要先了解相关的基础知识,也就是此次课程的主要教学内容。本次课程主要从指纹的组成、指纹识别的常用算法、指纹识别的研究现状、指纹识别中存在的问题这四个方面展开基础知识的讲授。

3. 协作学习、实施实验

(1)实验内容

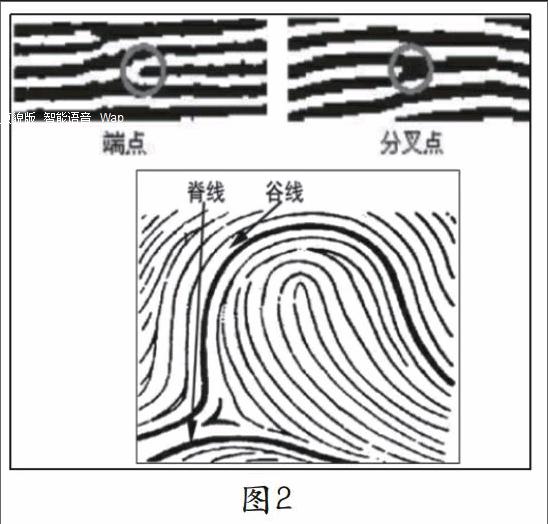

指纹识别基本方法有两种:基于细节点的指纹识别方法与基于脊线的指纹识别方法[6]。如图2所示,在实验中首先获取自身指纹图像,然后根据相应的识别方法分别标出指纹的端点与分叉点及指纹的脊线与谷线。

(2)实验器具

手持式指纹获取设备、计算机、相关软件。

(3)实验步骤

①分组准备

首先将全班20名同学分为两组,轮流进行光指纹采集。每组指定一名组长,负责组织同学们有序进行指纹采集。

②开始实验

同学们开始采集指纹,教师在一旁指导学生操作。通过指纹获取设备采集的指纹则通过保存打印,随后贴于实验报告单上。

经过之前知识点的讲解,学生已经掌握了基于细节点的指纹识别方法和基于脊线的指纹识别方法。在掌握知识的基础上,通过实验形式,巩固与检验学生的学习,让学生依据所学,分别标出指纹的端点与分叉点;标明指纹的脊线与谷线。

(4)实验拓展

根据基于脊线的指纹匹配原理与基于细节点的指纹匹配原理,完成指纹匹配。原理如图3、4所示。

将全班20名同学采集的指纹随机分布在指纹匹配的实验报告单上,让学生通过观察自己的指纹,从这20个指纹中找到与自己指纹相匹配的指纹。这样一来,学生可以进一步加深印象。能够在掌握基本知识的基础上,灵活运用所学知识解决问题。

4. 课堂总结、做出评价

通过结合前期所学的基础知识,大多数学生都能够顺利地完成实验,实验报告图如图5所示,成功的标注出端点、分叉点以及谷线和脊线。当然,也有个别学生对基础知识掌握不够,不能正确区分端点和分叉点,对谷线和脊线的概念理解不足,导致标注出现问题。另外,实验过程中由于同学们的操作不当,圖像的部分细节不清楚,在一定程度上给学生的辨认带来影响。我们还注意到,拓展实验的完成情况也是比较乐观的,这说明同学们的学习积极性还是比较高的。

课后反思

经过此次指纹获取实验的教学发现,教学过程中突出体现了以学生为中心的教学思想,同时关注学生间的差异,符合当代教育教学理念的教学方式。不过,在实验实施过程还是存在一定问题的,比如实验活动开展的组织管理有待加强,教学策略的选用仍需完善等。

1. 突出以学生为主体的特点

建构主义学习理论认为,学习是一种意义的主动建构过程,是一种个体根据自身已有的知识对外部事物和现象构建解释的过程[7]。所以在整个实验过程中,一系列的操作都是由学生小组自主合作完成的。每组由一名组长监督采集过程,另外指定一名学生负责组织与管理实验进程,保证良好的实验纪律。各位同学不但需要完成两种方式的指纹获取,还要积极配合,有组织有纪律的进行采集。这也就意味着知识的学习是学生作为主体积极主动进行的,充分体现了以学生为中心的教学思想。教师在整个采集获取过程中扮演的是实验实施的监督者、指导者、建议者的角色。教师从旁观察指导学生操作的正确与否,对于出现的问题,能够及时地给予指导与建议,帮助学生及时的解决问题,并监督实施过程。教师要鼓励学生敢于尝试、探索,适时的给予表扬来增强学生高效准确的完成实验任务的自信心。

实践教学中,突出了学生的主体地位、教师的主导作用,以学生为中心的教学活动中,教师所扮演的角色主要是知识学习的指导者、监督者、促进者。

2. 关注学生个体间差异

通过前期对学生进行学习者特征分析、学习风格分析等,可以知道学生之间存在很大差异,再则此次课程的学生来自不同的班级,学习方式等各个方面还是有很大不同的,学习成绩以及学习能力也是我们在教学过程中需要考虑的问题。由此,此次实验主要分为基础和拓展两部分任务。在完成指纹的采集获取的基础上,学生需要结合所学进行基础知识的练习与巩固,另外,拓展部分作为选做环节,学生可以根据自己的水平进行操作。当然,教师要关注到所有学生的状态,在保证基本教学任务的同时,关注学生差异,制定相应的教学策略。

3. 教学策略有待改进

教学策略主要是指教学过程的程序性的策略体系,是各种不同类型的教学活动的基本框架。常用的教学策略主要有先行组织者策略、案例教学策略、抛锚教学策略、随即进入教学策略、协作学习策略等。

指纹获取实验主要用到了协作学习策略。同学之间通过协作学习来完成指纹的获取,并对指纹的细节点进行标注。整体而言,同学之间的互助、合作还是非常完美。但是,在教学中,明显存在实践操作内容与知识的有效联系不够紧密,一时难以完成知识表面层次的理解到深层次体验理解的转变。所以,教学策略的选择与运用是至关重要的,我们需要针对课程的不同特点进行不同教学策略的选用,能够根据课程内容不同时段的特点进行教学策略的转换。

此研究主要是通过实验加强学生对理论知识的理解,让学生在活动中学习,亲身体验实践学习过程。即使本课程是作为选修课程进行的,但是在科学知识的普及方面还是有所收获的。通过此次教学,学生很好地理解和掌握了指纹获取的知识,有助于培养学生积极探索、不断创新的精神。课程内容紧密联系生活,有效实现了知识与实际生活的有效结合,对生活实践具有一定的指导意义。另外,此次课程的开展,还处于尝试阶段,课程的设计、教学方法策略的选择等各个方面的设计工作还不完善。因此,希望在以后的教学实践中,不断反思教学过程,积累经验,在教学理论、学习理论等理论的指导下不断完善和丰富我们的课程体系,为下一步教育教学开展打下良好的基础,并且希望能够通过本课程的实践为科普工作以及相关案例研究工作添砖加瓦。

参考文献

张剑平. 关于人工智能教育的思考[J]. 电化教育研究,2003(01): 24-28.

邱建华,冯敬,郭伟等. 生物特征识别[M]. 北京: 清华大学出版社,2016.

孙哲南. 生物特征识别科技发展概况[J]. 高科技与产业化,2013(10): 64-69.

董明. 指纹识别技术发展综述[J]. 中国科技信息,2011,(13): 70.

田捷,陈新建,张阳阳,杨鑫,何余良,李亮,谢卫华,郑志鹏. 指纹识别技术的新进展[J]. 自然科学进展,2006(04): 400-408.

王曙光. 指纹识别技术综述[J]. 信息安全研究,2016(04): 343-355.

杨开城. 建构主义学习环境的设计原则[J]. 中国电化教育,2000(04): 14-18.

杨开城. 教学设计: 一种技术学的视角[M]. 北京: 电子工业出版社,2010.

吴惠琴. 小学科学教学反思[J]. 浙江教育科学,2009(03): 46-47.

郑倩倩. 用建构主义学习论评析窦桂梅《晏子使楚》教学案例[J]. 基础教育研究,2016(07): 76-77+83.

程欣. 大班科学活动——小小潜水艇教学案例分析[J]. 内蒙古师范大学学报(教育科学版),2015(12): 57-59.

徐丽燕. 新课改下的初中科学教学反思[J]. 科教文汇(下旬刊),2010(01): 73.

邵爱莲. 小学科学实验教学中“目中无人”现象的反思及对策[J]. 科学大众(科学教育),2015(02): 60.

杨菁. 中学科学教师的教学反思研究[D]. 首都师范大学,2012.

谭铁牛. 关于人工智能发展的思考[N]. 中国信息化周报,2016-09-19(007).

何克抗. 论创客教育与创新教育[J]. 教育研究,2016(04): 12-24+40.