不同加工工艺对超微茶粉的理化性质影响

2017-09-18胡钢亮邵胜荣陈小强张云天

韩 宇 胡钢亮 邵胜荣* 陈小强 杜 钰 张云天

不同加工工艺对超微茶粉的理化性质影响

韩 宇1胡钢亮2邵胜荣2*陈小强1杜 钰1张云天1

(1.湖北工业大学,湖北武汉430068;2.绍兴御茶村茶业有限公司,浙江杭州310026)

研究分析了不同加工工艺超微茶粉球磨粉碎工艺、气磨粉碎工艺超微茶粉主要理化性质。不同粉碎处理的超微茶粉在理化成分含量、色泽、香气及滋味特征等方面均有所差异。结果表明,球磨、气磨粉碎超微茶粉游离氨基酸含量分别为25.4 mg/g、22.9 mg/g;咖啡碱含量分别为33.8 mg/g、33.6 mg/g;水溶性糖含量分别为31.2 mg/g、30.8 mg/g;水溶性蛋白质含量分别为21.1mg/g、19.2mg/g;茶多酚含量分别为172.2mg/g、150.3mg/g。球磨粉碎超微茶粉感官品质特征优于气磨粉碎超微茶粉,茶叶中的茶多酚、咖啡碱等主要香气物质、营养物质的损失也低于气磨粉碎超微茶粉,本实验对比两者理化性质的区别分析,从而可以为提高超微茶粉品质的加工措施提供理论依据。

超微茶粉;加工工艺;生化成分

超微茶粉是以绿茶为原料经粉碎加工而制成超微粉状的绿茶,富含人体多种必需铁、锌、铜、硒等微量元素和脂质、碳水化合物、蛋白质、生物碱、氨基酸、茶多酚、维生素、皂苷、甾醇等营养成分,相较于传统饮茶方式冲泡食用,超微茶粉的水浸出物含量高更高,使得茶叶所含营养物质更易为人体吸收,具有很高的营养保健价值[1-2]。超微茶粉与多种食品原料组合,食品中含有绿茶的膳食纤维、活性多糖等有益物质,提高了食品的保健功效,又赋予食品天然鲜绿色泽和独特茶味,在食品生产加工领域应用广泛[3-4]。传统工艺采用球磨粉碎生产超微茶粉,当今大多采用流化床式气流粉碎工艺进行生产[5]。球磨粉工艺是利用茶叶与滚筒之间的研磨作用来进行生产的一种工艺;气磨粉碎工艺是一种利用压缩空气产生的高速气流或热蒸汽对茶叶进行冲击,使茶叶相互碰撞、摩擦而粉碎茶叶的工艺[6]。

粉碎工艺的不同,导致茶粉生产过程中所处的温度、湿度等物理因素有所差异,使茶粉的粒径、色泽气味和内质生化成分、功能品质成分如茶多酚、氨基酸等可能产生较大的变化[7-8]。

本研究以两种仅加工工艺不同的超微绿茶粉为研究对象,通过研究其主要功能成分,为超微绿茶粉的生产提供理论,并且还可以探究不同粉碎工艺所茶中主要功能成分的差异性变化。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

材料:超微绿茶粉:浙江御茶村提供,由同一时期采摘茶样,通过球磨粉碎和气磨粉碎制作;咖啡碱标样乙氰色谱纯;其余试剂均未国产分析纯。

仪器:Mastersizer2000微米激光粒度仪、UV-Vis紫外可见光分光光度仪、分析天平:梅特勒ME204E、赛默飞高效液相色谱仪UltiMate3000。

1.2 方法

1.2.1 样品处理 茶叶样品:球磨粉碎Ⅰ和气磨粉碎Ⅱ。

1.2.2 游离氨基酸、水溶性多糖分析样品处理 精确称量茶样3.000 g加450 ml蒸馏水,100℃水浴加45 min,期间摇晃数次,减压抽滤,滤液定容至500 ml。

1.2.3 儿茶素、咖啡碱分析样品处理 精确称取茶样0.2 g(精确到0.0001 g)加入70℃预热甲醇(70%)水溶液10 ml,70℃水浴浸提10 min,期间多次摇晃,冷却至室温,3500 r/min离心取上清液,残渣用5 ml 70%甲醇提取,重复以上操作,合并滤液定容至10 ml,过0.45μm膜。

各样品取3个重复,测定结果取平均值。

1.2.4 不同工艺超微茶粉样的粒径测定 通过激光粒度仪(Mastersizer2000),利用其激光衍射技术对所制备的茶样试液的粒径大小和粒径分布进行测定分析。

进样前制备好的茶样试液先轻微震荡摇匀,然后逐滴加入分散剂中,通过湿法进样器进样(Hydro 2000MU)。该试验分散剂为超纯水,折射率为1. 33;泵速为2000 rpm。茶样的粒径大小用体积直径D[3,2]表示,各组取3个重复。

1.2.5 不同工艺超微茶粉样茶多酚、咖啡碱的测定

(1)茶叶总多酚含量测定采用福林酚分光光度法,参见GB/8313-2008操作方法11.2。

(2)咖啡碱含量测定根据GB/T 8312-2013,流动相A:甲醇水溶液,流动相B:甲醇;检测波长280 nm;流速1 ml/min;柱温40℃。

1.2.6 不同工艺超微茶粉水分含量、水浸出物、水溶性游离糖和蛋白质含量测定

(1)茶粉水分含量、水浸出物的测定方法参见GB/T 8304-2013、GB/T 8305-2013。

(2)将各茶样分析溶液离心(5000 r/min,15 min)取上清液。蒽酮-硫酸法以葡萄糖为标准品测定茶叶水溶液糖含量,以牛血清蛋白为标准品Bradford法测定茶叶水溶性蛋白的含量[9]。

1.2.7 不同工艺超微茶粉品质感官审评 参照国内茶叶感官审评GBT 14487-2008茶叶感官审评要求。分别取3 g茶样于200 ml审评碗中,以150 ml 80℃沸水冲泡5 min;由10名审评员采用密码审评方法审评。感官审评总分按照公式进行计算:感官总分=外形评分(20%)+汤色评分(20%)+香气评分(30%)+滋味评分(30%)[10]。

2 实验结果

2.1 不同工艺超微茶粉粒径

实验结果发现两种超微茶粉粒径均分布7~10 μm,茶样Ⅱ粒径分布较为均匀,细度更优,约2000目;茶样Ⅰ粒径分布相对较离散,约1800目(见图1)。

图1 粒径分布图

2.2 不同工艺超微茶粉茶多酚、咖啡碱、游离氨基酸的含量

两种超微茶粉咖啡碱出峰位置均在3.05~3.06,与咖啡碱标准品出峰位置相同(见图2),含量在3.5%~3.8%范围内,茶多酚含量在15%~20%之间,游离氨基酸在2%~3%之间,茶多酚/游离氨基酸比以球磨超微茶粉Ⅰ高,达到6.8%,气磨粉碎Ⅱ为6.6%(见表1)。

图2 咖啡碱液相图(左Ⅰ右Ⅱ)

表1 不同粉碎工艺茶粉样茶多酚、咖啡碱、游离氨基酸的比较

2.3 不同工艺超微茶粉水分含量、水浸出物含量、水溶性多糖和蛋白质含量

两种超微茶粉水浸出物含量在41%~43%,茶样Ⅰ水分含量略高于茶样Ⅱ,水溶性多糖的含量占茶叶干重3.1%~3.7%,两者水溶性蛋白含量占茶叶干重1.9%~2.1%之间,茶粉Ⅰ水溶性游离糖和水溶性蛋白含量均高于茶样Ⅱ(见表2)。

表2 不同粉碎工艺超微茶粉水溶性游离糖和蛋白质含量比较(%)

2.4 不同工艺超微茶粉感官审评比较分析

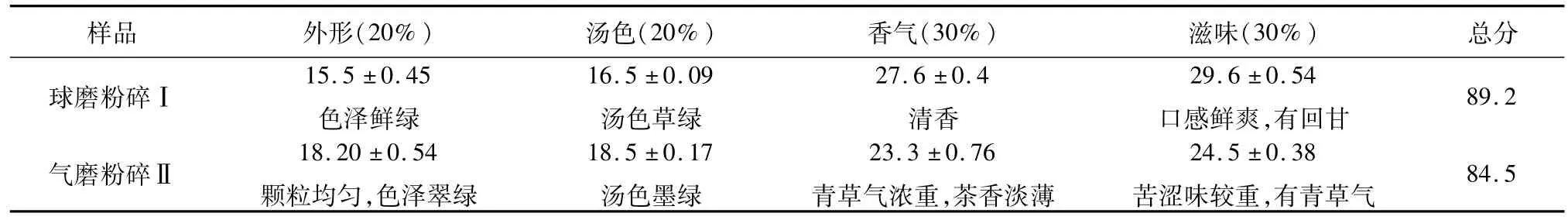

根据外形、汤色、香气和滋味4项因子对两种超微茶粉进行感官审评,评分结果见表3。

表3 超微茶粉品质的感官评分结果

由上表可知,气磨粉碎的汤色更绿,略带青草气;球磨的汤色偏淡,香气是板栗香;两者在外形均较匀净、细腻,色鲜活。茶样Ⅰ所得总分显著高于茶样Ⅱ。

3 讨 论

3.1 不同工艺对超微茶粉的粒径、理化成分影响

构成茶叶滋味的主要成分有咖啡碱、茶多酚、游离氨基酸,构成苦味的主要成分是咖啡碱,构成涩味的主要成分是茶多酚,构成鲜爽味的主要成分是游离氨基酸[11-12]。茶叶中茶多酚含量往往高于10%,但不宜过高,过高时会降低茶滋味的鲜度和醇度。咖啡碱可以与茶多酚、氨基酸等形成鲜爽味物质,超微茶粉滋味要求高鲜,咖啡碱和氨基酸含量对于茶粉品质影响较大[12]。超微茶粉的细度一般以目数或粒径表示,其对茶样理化性质影响较大。实验数据显示茶样Ⅱ细度优于茶样Ⅰ,且分布更为均匀,两种茶样茶多酚含量均值为16%±1.2%,其含量低于普通蒸青绿茶(27.00%~28.50%)和普通炒青绿茶(22.50%~24.00%)[13]。茶样Ⅰ的汤色、滋味比茶样Ⅱ浓厚,可能是由于球磨粉碎超微茶粉Ⅰ的游离氨基酸、咖啡碱含量高于气流粉碎超微茶粉Ⅱ。由粒径数据分析,茶样之间理化性质差异可能与加工过程有相关性,气流粉碎可使茶样细度更高、均匀,但内含物的损失要高于球磨粉碎。

3.2 超微茶粉品质感官审评

审评结果表明,球磨粉碎超微茶粉和气流粉碎超微茶粉的审评总评分分别是89.2分和84.5分,两种粉碎方式对超微茶粉的品质差异明显。球磨粉碎超微茶粉Ⅰ香气和滋味2项因子得分高,气磨粉碎茶样Ⅱ外形、汤色2项因子得分高,4项指标综合分析得出球磨粉碎茶样Ⅰ外形细腻、翠绿,香气清香浓郁,汤色澄清透亮,滋味鲜醇爽口。

4 结 论

粉碎工艺的不同对超微茶粉的粒径、感官和生化成分影响显著[14]。球磨粉碎超微茶粉色泽深绿、汤色深绿,具有清香,滋味醇厚鲜爽。球磨粉碎超微茶粉和气流粉碎超微茶粉主要品质成分含量显示,超微茶粉内含物含量丰富,水浸出物含量相对于一般绿茶略高,均值为41.2%~43%,茶滋味鲜爽,具有较好的保健功效。本文分析了不同粉碎方法对主要生化成分和口感的影响,可为超微茶粉的生产加工提供参考。

1 李琳,刘天一,李小雨,等.超微茶粉的制备与性能.食品研究与开发,2011,32(1):53-56.

2 隋秀芳,赵鹏,王玉珠,等.超微绿茶粉营养功能成分分析及其应用.食品研究与开发,2012,33(10):173-177.

3 张正竹.超微绿茶粉加工技术.茶业通报,2006,28(1):19-19.

4 王镇.超微绿茶粉及在食品工业中的应用.食品科技,2007,2007(12):73-75.

5 胡建辉.超微绿茶粉的制备技术、理化特性及其在蛋糕中的应用研究.华中农业大学,2009.

6 金寿珍.超微茶粉加工技术.中国茶叶,2007(6):12-14.

7 陈小强,叶阳,成浩,等.西湖产区不同茶树种西湖龙井茶的主要生化成分分析.食品工业科技,2008(2):280-281.

8 金寿珍.超微绿茶粉加工技术的研究.中国农业科学院,2009.

9 任健,杨志宏,刘钟栋.丙酮沉淀法提取茶多糖的研究.杭州食品科技,2004,38(1):10-14.

10 刘东娜,聂坤伦,杜晓,等.抹茶品质的感官审评与成分分析.食品科学,2014,35(2):168-172.

11 蔡剑雄,任静,李春方,等.不同杀青方式对富硒抹茶品质的影响.食品工业科技,2015,36(14):156-160.

12 隋秀芳,赵鹏,王玉珠,等.超微绿茶粉营养功能成分分析及其应用.食品研究与开发,2012,33(10):173-177.

13 杜晓,王孝仕,何春雷.蒸青绿茶加工过程中品质生化成分的变化.西南农业学报,2006,19(1):48-48.

14 高飞虎,李中林,袁林颖,张玲,邓敏.超微绿茶粉原料茶加工中的几个技术要点.茶叶,2005,31:245-246.

Effects of different processing technology on physical and chem ical properties of ultra-green tea powder

HAN Yu1,HU Gangliang2,SHAO Shengrong2*,CHEN Xiaoqiang1,DU Yu1,ZHANG Yuntian1

(1.Hubei University of Technology,Wuhan 430068;2.Shaoxing ROYAL Tea VILLAGE Co.Ltd,Zhejiang Hangzhou 310026)

Themain physical and chemical properties of ultrafine tea powder prepared by various pulverization processes were analyzed.Physical characteristics and chemical composition content,color,aroma and taste characteristics are differentiated between tea powders from ballmill pulverization and gas mill pulverization.The results showed that the contents of free amino acid were 25.4 mg/g and 22.9 mg/g and the contents of caffeine were 33.8 mg/g and 33.6 mg/g in tea powders from ballmill pulverization and gasmill pulverization,respectively.The water-soluble sugar content was 31.2 mg/g,30.8 mg/g;water-soluble protein content of 21.1 mg/g,respectively,19.2 mg/g;tea polyphenolswere 172.2 mg/g,150.3 mg/g.Sensory quality characteristics of ballmill crushed ultra-fine tea powder was better than that air crushing ultra-fine tea powder.The loss of tea polyphenols,caffeine and other major aroma substances in tea powder prepared by ballmillwas lower than the air crushing ultra-fine tea powder.

Ultra-tea powder;processing technology;biochemical composition

TS272.5+9;O65

A

0577-8921(2017)02-077-04

2017-05-10

韩 宇(1994年-),湖北工业大学在读硕士。通讯作者:cnycctea@163.com