公安机关适度处置家庭暴力的路径选择

——以受害人态度为切入点

2017-09-08高扬

高 扬

(辽宁警察学院,辽宁 大连 116036)

【公安理论与实务研究】

公安机关适度处置家庭暴力的路径选择

——以受害人态度为切入点

高 扬

(辽宁警察学院,辽宁 大连 116036)

以家庭暴力案件中受害人的态度为切入点,对辽宁地区公安机关处置家暴案件的受害人进行调查分析,得出受害人对家庭暴力整体认识不清、对公安机关处置行为满意度有待提高的结果。通过上述调查结果深度分析家庭暴力案件中公安机关与受害人的关系,以行政比例原则为理论基础,做出公安机关适度处置家庭暴力的具体路径选择。

家庭暴力;公安机关;适度处置

2016年3月1日起正式施行的《反家庭暴力法》明确规定了公安机关处置家庭暴力案件的相关职责。从接警受案、调查取证到处罚告诫,《反家庭暴力法》概括性地规定了公安机关的权利与义务。在《反家庭暴力法》出台前后,各地公安机关也相继颁布了一系列法律规定,较为详细地规定了公安机关处置家庭暴力案件的具体流程。这些法律规定的出台,有效地改善了公安机关对家庭暴力案件重视不够、处置家庭暴力相关规定操作性不强、各维权机构缺乏有效互动等现状。家庭暴力案件因为其权力控制特征不再被视为“私人领域”事务,但是作为公权力代表的公安机关在处置家庭暴力时,却往往因为家庭暴力的私密性和受害人摇摆不定的态度等因素,使处置结果不尽如人意。 鉴于此,我们在对辽宁地区公安机关处置家庭暴力存在问题及改革策略进行研究的基础上,继续对同一研究客体进行深度探究。我们客观分析了前期在铁岭、大连、辽阳三市的采集样本,找出其中受害人对于公安机关处置家庭暴力案件态度的相关数据,对该数据进行分析。同时,对大连市公安机关处置家庭暴力案件中愿意接受采访的受害人及办案民警进行一对一深度访谈,结合家庭暴力案件相关案卷,找出受害人态度对公安机关处置家庭暴力案件的影响,寻求公安机关适度处置家庭暴力案件的合理路径。本次调查系统地分析了三市回收的324份有效问卷,并一对一深度访谈53人次。

一、 受害人对家庭暴力整体认识不清

(一)对家庭暴力的内涵和危害性认知片面

受害人对家庭暴力的认识是公安机关有效处置家庭暴力案件的基础。受害人对于家庭暴力中暴力行为的类型、施暴手段的范围、受虐妇女综合特征和家庭暴力代际传递等问题的认识,决定受害人是否能够正确认识家庭暴力的危害性,是否能够客观看待公安机关处置家庭暴力行为的重要性,是否能够积极配合公安机关的处置行为等。为此,我们系统分析了样本中受害人对家庭暴力整体认识数据,并对部分受害人进行一对一深度访谈。

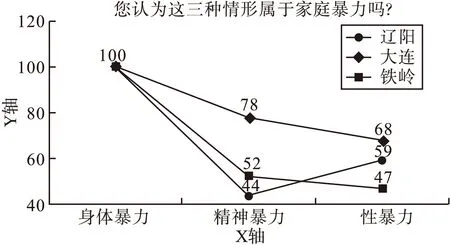

图1 您认为这三种暴力行为属于家庭暴力吗?(%)

通过图1可知,辽阳、大连、铁岭三地调查数据曲线大致相同,其中所有被调查的受害人都认为身体暴力属于家庭暴力的一种,只有一半左右的受害人认为精神暴力、性暴力属于家庭暴力行为。这表明受害人对于家庭暴力行为的种类认知不全面,精神暴力、性暴力发生时,受害人有可能认为其不属于家庭暴力行为的一种,不会寻求警察的干预介入;而如果警察主动介入此类家庭暴力案件时,也可能遭到受害人的不理解甚至反对。

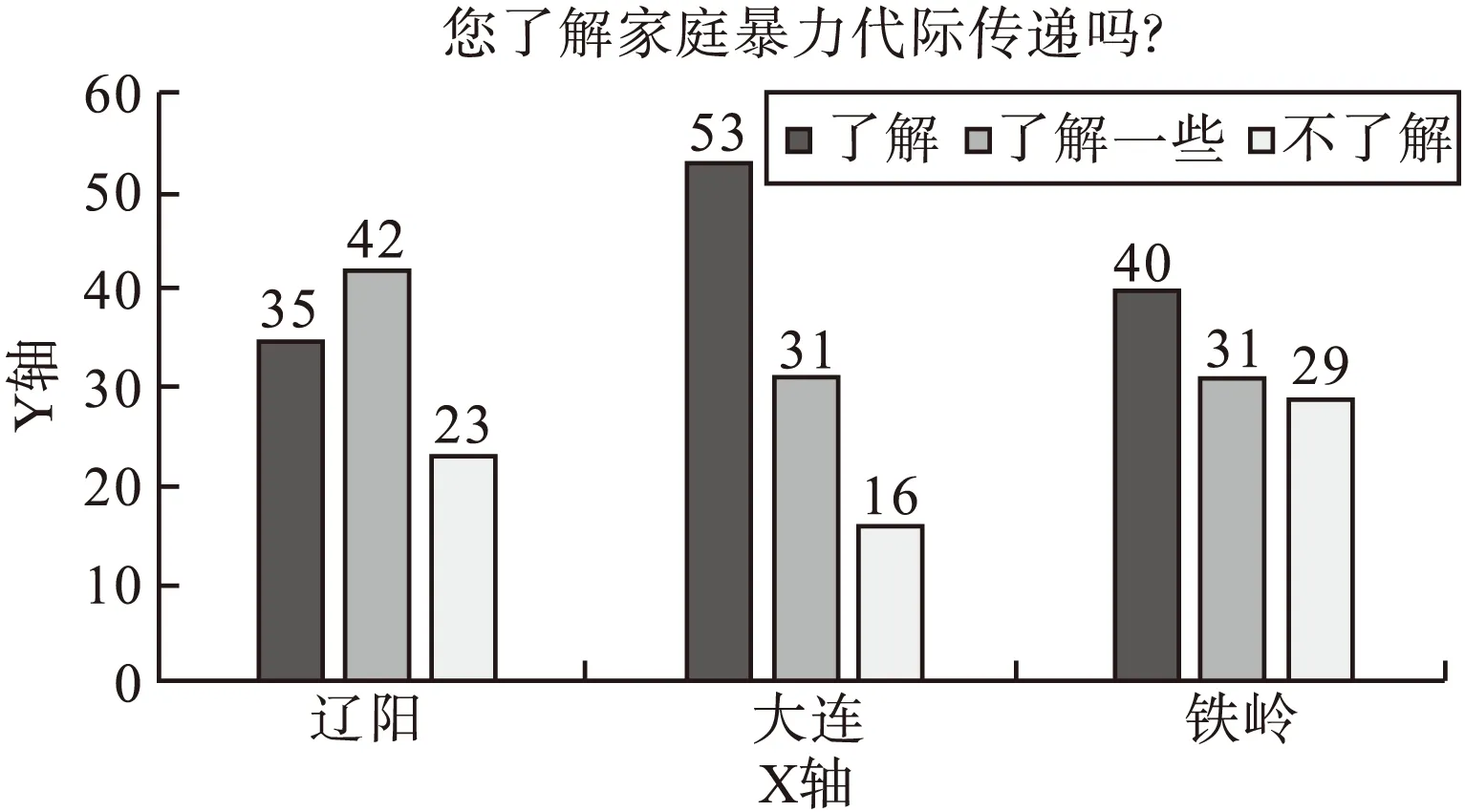

图2 是否了解家庭暴力代际传递?(%)

通过图2可知,仅有不到一半的受害人了解家庭暴力的代际传递,了解家庭暴力可能从原生家庭传递到成年子女的家庭中,存在家庭暴力的原生家庭子女更易在成年组建家庭后实施家庭暴力。受害人不能正确认识家庭暴力的代际传递,就不能深刻了解家庭暴力的危害性,从而影响其对公安机关干预家庭暴力行为的评价。

(二) 对自身在家庭暴力中的定位存在偏差

受害人对于自身在家庭暴力中的定位是决定其能否与处置家庭暴力的民警有效沟通的重要因素。家庭暴力相关法律规定的出台,使得公安机关前所未有地重视家庭暴力案件的干预处置。然而在处置家庭暴力过程中,公安机关往往更关注施暴人的行为和家庭暴力的损害后果,很少从受害人的角度去考虑如何适度地处置家庭暴力案件。我们对家庭暴力受害人进行基础调查的同时辅以一对一深度访谈,以期更好地了解受害人对于自身在家庭暴力中的定位。

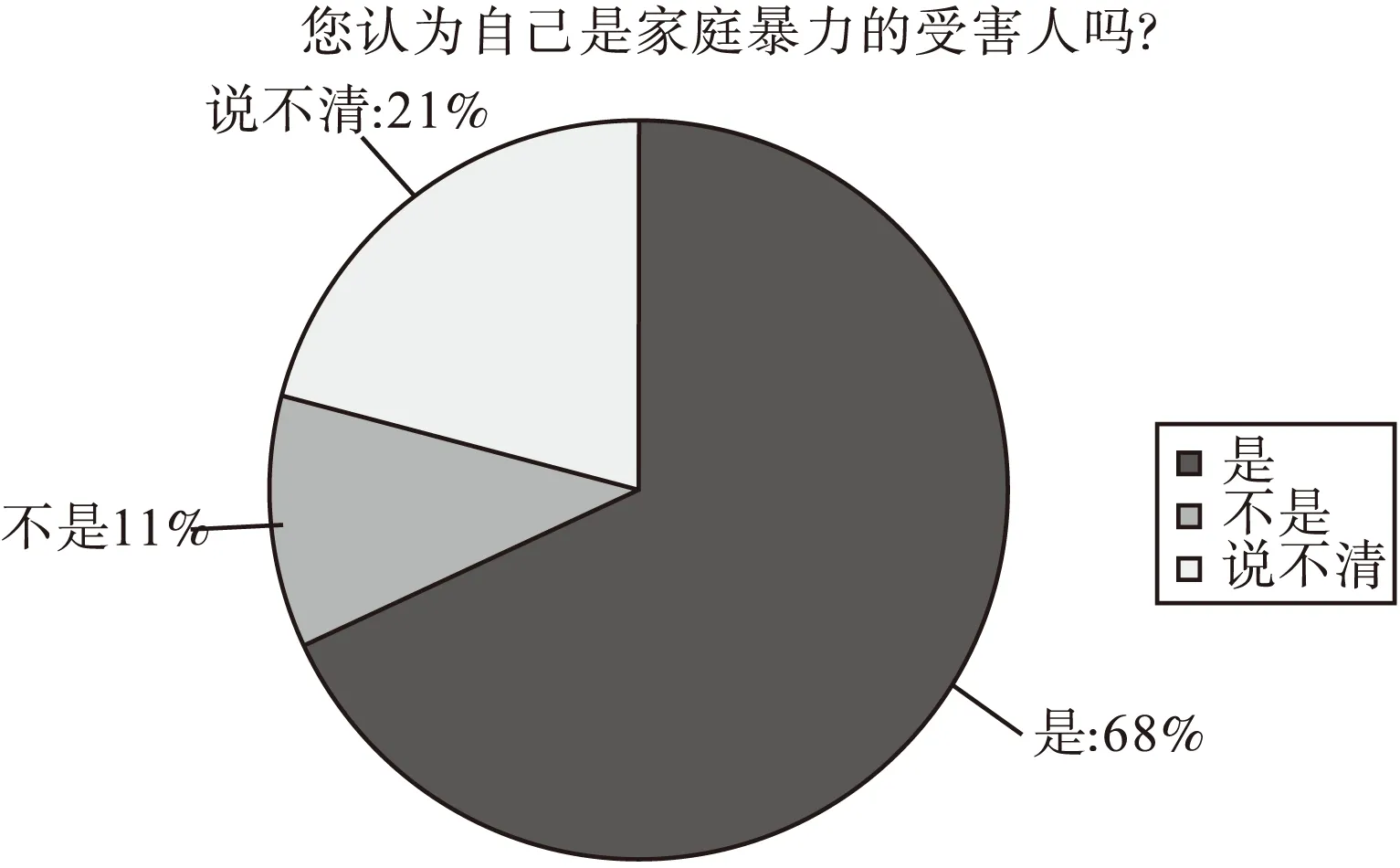

图3 您认为自己是家庭暴力的受害人吗?

我们对近百名受害人进行调查时发现,并不是所有的受害人都认同自己在家庭暴力中是受害方这个事实,这个调查结果让我们倍感惊讶。为此,在不认为自己是受害人或是说不清是否为受害人的调查者中,我们选择了9人进行一对一深度访谈,发现这些受访人认为自己是受害人的身份并不能使他们获得社会上广泛的同情,而这个定位本身就代表着歧视,让她们感到屈辱。还有几位受害人认为自己在家庭中并不完全弱势,其在经济地位上明显优于施暴人,不符合传统意义上的受害人依赖性强的形象。有的受害人还表示,在遭受家庭暴力时,她们也会反击,不是完全被动地受害。

由此我们引申提出另一个问题,即能否正确认识家庭暴力中的正当防卫问题。如果施暴人正在实施家庭暴力行为,或者可能实施家庭暴力行为,受害人抵抗制止家庭暴力而实施的暴力行为,是正当防卫还是另一场家庭暴力,在一对一深度访谈中,几乎所有的受害人都认为抵抗制止家庭暴力是正当的,不应当承担法律责任,但是不了解受害人的行为如何不超出必要限度。

二、 受害人对公安机关处置家庭暴力案件满意度有待提高

(一)对公安机关出警情况比较满意

公安机关是干预处置家庭暴力案件最重要的力量。《反家庭暴力法》第15条要求,公安机关在接到家庭暴力报案后,应当立即出警;在各地制定的公安机关处置家庭暴力具体操作程序中,也多次重申公安机关的出警义务。

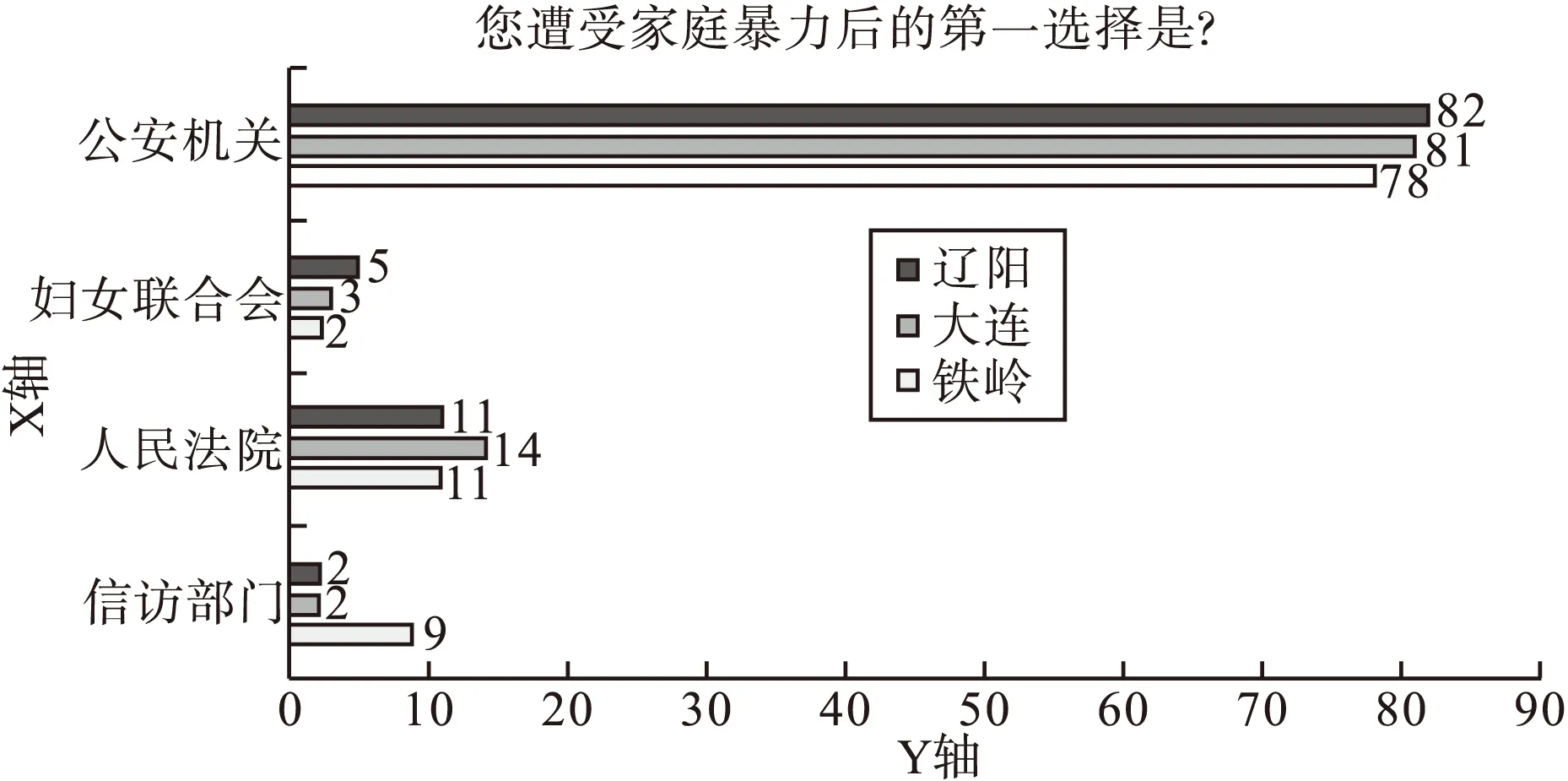

图4 受到家庭暴力,您首先寻求哪个公权力机关的帮助?(%)

通过图4可知,绝大多数受害人在受到家庭暴力时,会首先报警寻求公安机关的帮助。另外,由于人身保护令制度的施行,部分受害人在遭受家庭暴力或者可能遭受家庭暴力时,会选择向法院提出申请,请求法院作出人身安全保护令裁定。而妇女联合会和信访部门等其他组织,由于不具备制止和处置家庭暴力案件的权利义务,仅有极少部分受害人会第一时间寻求上述部门的帮助。

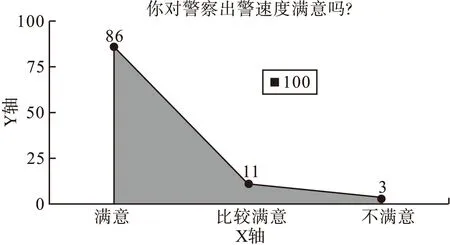

图5 您对家庭暴力案件中公安机关的出警速度满意吗?(%)

通过图5及对受害人和民警一对一深度访谈可知,公安机关接到家庭暴力报警后,基本能达到立即出警。受害人对于公安机关出警速度整体满意,仅有个别受害人对出警速度不满意。在大连、铁岭、辽阳三地中,大连地区受害人对于公安机关出警速度满意度最低,这与三地交通状况有一定关系,受害人在接受访谈时对此表示予以理解。

(二) 对公安机关现场处置情况比较满意

现场处置家庭暴力案件,是公安机关干预与处置家庭暴力案件的核心部分。公安机关现场处置手段是否合理、调查取证的方法是否得当,直接影响家庭暴力案件的处置质量。受害人对于公安机关现场处置的满意度调查,可以使公安机关更好地依据法律规定权限调整自身的处置行为。

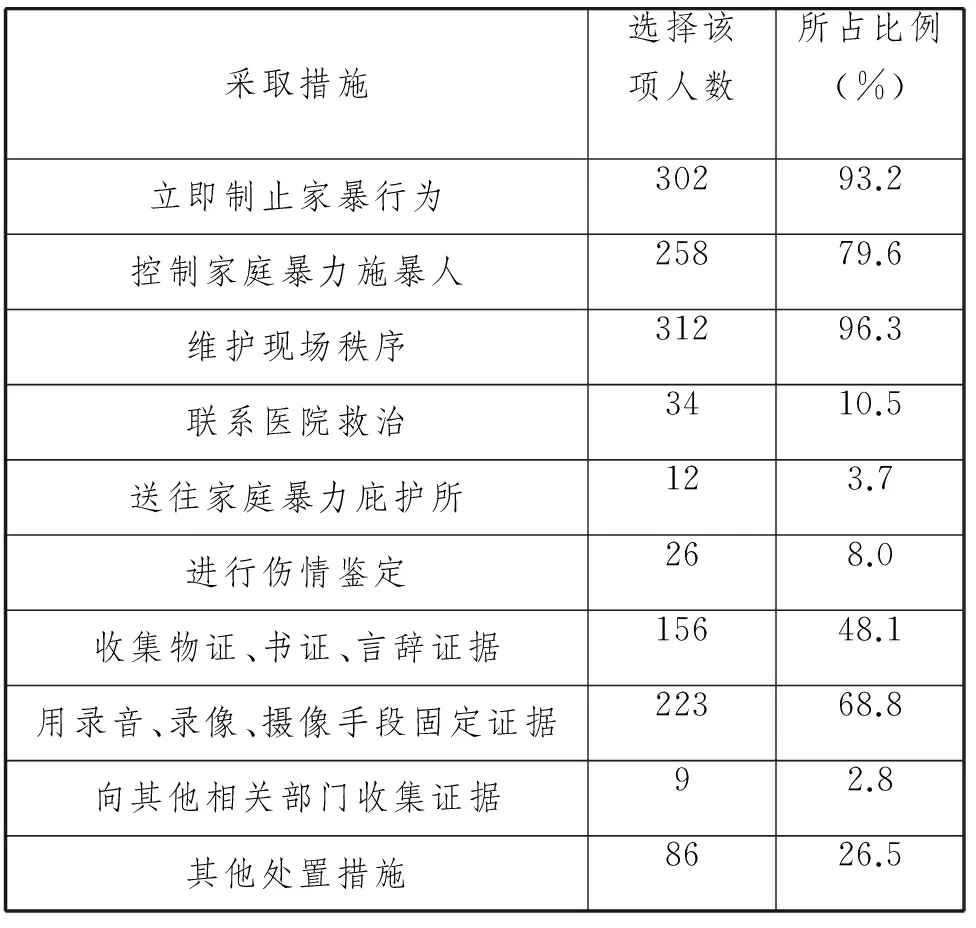

通过表1可知,警察在现场处置家庭暴力时,采取多种处置措施。通过调查数据和一对一深度访谈得知,受害人对于警察立即制止家庭暴力、维护现场秩序、利用各种手段调查取证等处置措施比较满意,但是对于不能及时联系医院救治、没有向其他部门收集证据等问题存在异议。

表1 公安机关在现场处置家庭暴力案件中采取的措施有哪些?

(三) 对家庭暴力处理结果不甚满意

公安机关在现场处置家庭暴力案件后,根据情节的轻重来进行事后处置。对于可能予以治安管理处罚甚至追究刑事责任的,应当带回派出所另行处理;而对于一些不构成治安管理处罚的家庭暴力案件,可以带回派出所处理,可以出具告诫书,也可以当场予以批评教育。为进一步剖析受害人对公安机关处置家庭暴力案件结果的满意度,我们深度分析相关数据,并对愿意接受采访的受害人进行了一对一深度访谈。

1.公安机关很少向施暴人出具告诫书

辽宁地区于《反家庭暴力法》施行之前,就出台了《辽宁省家庭暴力告诫制度实施办法》(试行),该规定详细就家庭暴力告诫制度的含义、适用范围、制作程序等作出了一系列规定。但是,我们调查数据的三个采样城市均非辽宁地区告诫制度试点城市,在调查过程中,虽然大部分民警表示知道家庭暴力案件可以出具告诫书,实践中却甚少实际出具。

部分家庭暴力受害人表示,公安机关对于施暴人进行告诫,可以有效地震慑施暴人,可以使自己的人身和财产得到一定程度上的保障,并对公安机关尚未出具《家庭暴力告诫书》表示遗憾。

2.对限制施暴人人身自由的结果接受度较低

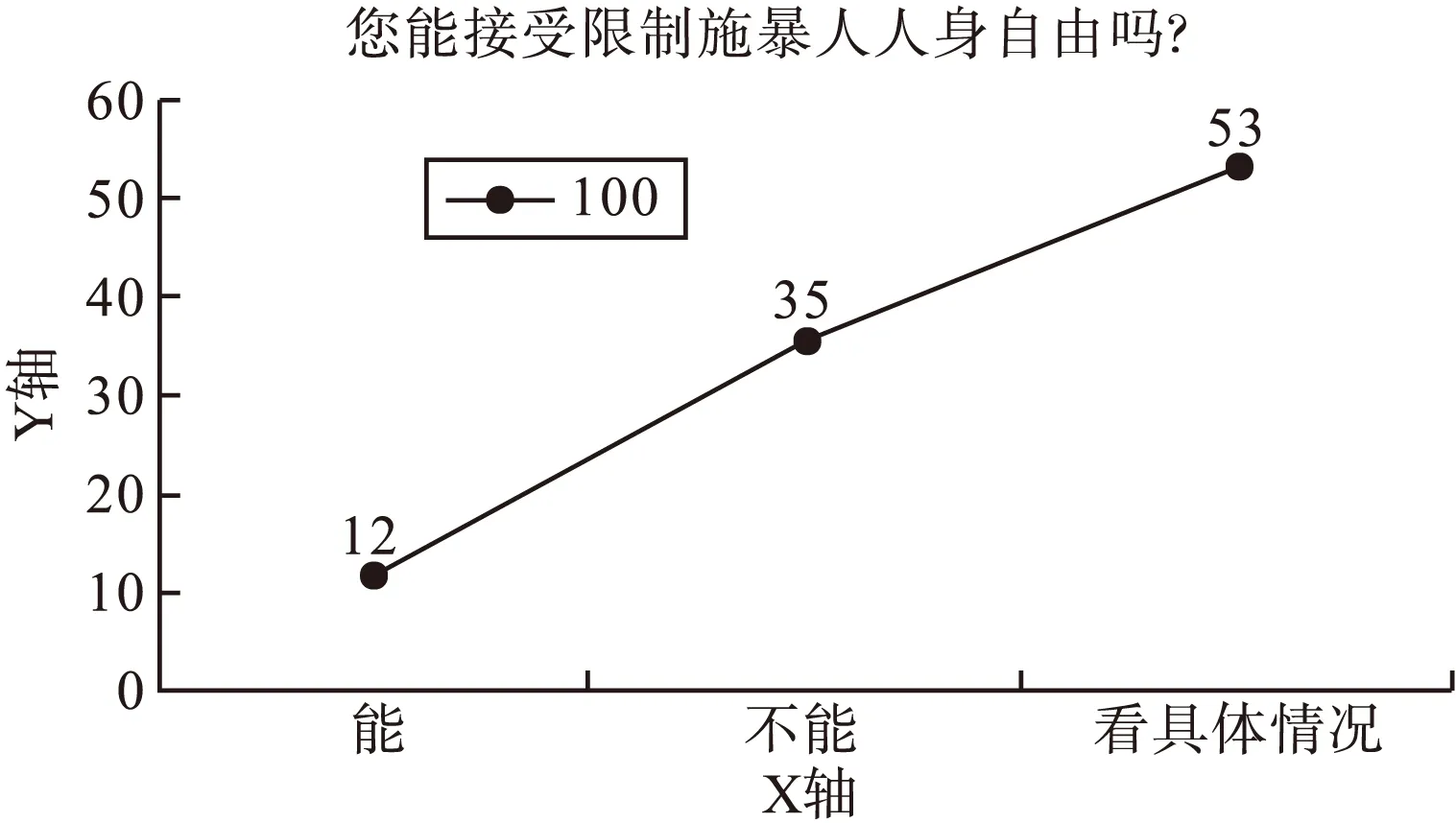

图6 您能接受限制施暴人人身自由吗?(%)

从图6数据并结合一对一深度访谈可知,虽然大部分受害人对于逮捕、拘留等限制人身自由的处理结果表示可以视情况考虑是否接受,但是仍有35%的受害人明确表示不能接受逮捕、拘留施暴人,该比例甚至多于能接受限制人身自由的人数。通过对明确表示不接受的当事人访谈可知,害怕被报复、经济状况不允许、想继续维持婚姻存续是其不接受限制施暴人人身自由的主要原因。因此,公安机关根据法律规定对施暴人予以拘留或者逮捕等,有可能遭到受害人的反对甚至敌对。

三、 家庭暴力案件中公安机关与受害人的关系

在《反家庭暴力法》正式施行之后,各地陆续出台了一系列各机关干预与处置家庭暴力案件的具体实施细则。经过一年多的实践,在干预处置家庭暴力案件中,公安机关从处置态度至操作程序,均有不同程度的进步。然而,通过实践调研,我们发现,虽然公安机关的积极处置对于预防和制止家庭暴力有一定的正面作用,但是很多家庭暴力案件的处置结果却仍然差强人意,尤其是家庭暴力受害人的处境尚未得到根本性的改善。因此,我们将视线转向家庭暴力受害人,试图从受害人的角度重新审视公安机关干预处置家庭暴力的态度与手段。通过上述数据分析及一对一深度访谈可知,很多受害人对于公安机关处置家庭暴力案件的态度和手段给予肯定,但是对个别问题仍存在异议。

(一) 公安机关与受害人相互信任、相互配合

公安机关作为处置家庭暴力最重要的公权力之一,被称为干预家庭暴力的“第一道防线”。通过调查显示,在妇女联合会、信访部门干预家庭暴力日渐式微的背景下,绝大部分受害人在遭受家庭暴力时,会第一时间报警,把公安机关作为第一个求助对象。公安机关在接到家庭暴力报案后,基本能做到立即出警,及时处置家庭暴力案件。公安机关也因其24小时全天候的工作性质及具有一定的执法权限,在处置家庭暴力案件时颇得受害人信任。在家庭暴力处置过程中,受害人对公安机关多有一定的依赖心理,具备一定的认同感。诚然,因为受害人对家庭暴力理解认识不到位、对自身在家庭暴力中的定位偏差、对家庭暴力施暴人的畏惧等,使得其在家庭暴力处置过程中,不一定能够完全如实的陈述案情,但是这并不妨碍其对公安机关的基本信任。

以往公安机关在处置家庭暴力案件时,由于处置民警的性别构成失调、缺乏社会性别心理、传统观念的影响较深等因素,导致其在处置过程中存在倦怠心理。《反家庭暴力法》颁布以来,公安机关民警在一定程度上改变了以往对家庭暴力的轻视倦怠,能够积极的处置家庭暴力案件。在这种心理的转变下,多数民警在处置过程中对家庭暴力受害人有着本能的同情心理;在调查取证时,如果受害人的陈述有其他证据辅以佐证,公安机关会大多予以采信;对于受害人提出的协助就医、安置到临时庇护场所等要求,也会尽量满足配合。

(二)公安机关与受害人的部分主张相左

通过上述调查也得出了下面结论。第一,家庭暴力受害人对于公安机关的出警情况基本满意,认为公安机关能够在接到家庭暴力报案时立即出警。对于交通高峰期发生的家庭暴力,公安机关由于路况等因素不能及时到达,受害人表示可以理解并予以接受。第二,受害人对于公安机关的处置行为满意度低于出警情况。根据对公安机关现场处置的调查可知,有些受害人认为民警具体处置时态度强硬,甚至会粗暴地打断受害人的诉求;有的受害人认为民警处置时未充分考虑其个人隐私,部分询问内容让受害人难以启齿;有的受害人认为对现场秩序的管理不到位,可能造成其社会评价的降低;有的当事人认为处置手段单一,公安机关在调查取证时不顾及受害人感受,过于强势。第三,受害人对于家庭暴力案件的处置结果满意度最低。虽然《反家庭暴力法》明确规定,公安机关对于情节较轻、不构成治安处罚的家庭暴力案件可以出具《家庭暴力告诫书》,但是在实践中,家庭暴力告诫制度尚未充分执行,很多轻微家庭暴力案件仍以批评教育为主,对施暴人难以起到震慑作用,使得受害人权利难以得到保障。如果公安机关采取逮捕、拘留等限制人身自由的方式时,又经常遭到受害人的反对。很多受害人面对限制施暴人人身自由的结果往往心存矛盾,认为该方式虽可以保证自身安全,但却会对其婚姻的存续、家庭的和谐、收入的保证等产生影响,甚至担心会因此遭受更严重的报复。受害人认为公安机关在做出处置结果时未充分考虑自己的意愿,公安机关也会因为受害人的反复态度倍感挫折。

公安机关与受害人之间相互信任、相互配合是有效预防和处置家庭暴力案件的保证。但是,在公安机关出警、现场处置,尤其是公安机关处置结果等问题上,公安机关与受害人之间的意见并不统一,这是影响公安机关处置质量的重要因素,也是我们需要深度探究、予以纠正的关键点。我们有必要从基础理论出发,探究公安机关适度干预家庭暴力的合理路径。

四、 公安机关适度处置家庭暴力的合理路径

(一)公安机关处置家庭暴力应遵循比例原则

18世纪欧洲自文艺复兴后的又一次资产阶级和人民大众反封建、反教会的启蒙运动,宣传了自由、民主和平等的思想,这为行政比例原则奠定了有力的思想基础。18世纪末19世纪初,深受启蒙运动影响的德国,在警察法领域首次规定行政比例原则,其后该原则在理论与实践中均获得极大发展。我国尚未在立法层面上正式确立比例原则,在如何看待比例原则和合理行政原则的关系上也存在争议。然而,行政比例原则具有一定的科学性,对于行政法的发展具有不容忽视的借鉴意义。公安机关处置家庭暴力案件时,应当合理借鉴比例原则的基本内容,适当调整处置家庭暴力的行为方式。

行政比例原则在学界一直有“三分法”和“二分法”之争。我们按照学界大多数学者的观念,用“三分法”来划定行政比例原则的内容,认定其应包含适当性原则、必要性原则及均衡原则。公安机关处置家庭暴力案件时也应当遵循这三个子原则内容,调整处置方法,适当的干预与处置家庭暴力案件。首先,适当性原则。公安机关处置家庭暴力的目的是为了有效预防和制止家庭暴力,保护受害人的合法权益,维护家庭的和谐和社会的稳定。因此,公安机关采取的处置家庭暴力手段应当以该目的为导向。其次,必要性原则。公安机关在处置家庭暴力时,如果有多种方式可以达到处置目的,公安机关应当选择对行政相对人损害最小的方式。最后,均衡原则。均衡原则是对公安机关实施的行政行为进行“利益衡量”,衡量公安机关对于家庭暴力的处置所达到的利益与施暴人可能造成的利益损害,如果利大于弊,方符合均衡原则。

(二) 处置家庭暴力的具体路径选择

1.依照法律规定受理家庭暴力案件

公安机关接到的家庭暴力案件报案以“110”报案为主,受害人或其他举报人也会通过现场报案、直接拨打民警电话等方式进行报案。由于家庭暴力的发生空间较为私密,除极个别的在相对公开场所发生的或是公安机关巡逻时发现的,公安机关通常不易在日常执勤中发现家庭暴力案件。公安机关在接到报案之后,应当按照法律规定立即调派警力到达现场,对于无法确定为刑事案件还是行政案件的,公安机关可以按照行政案件的程序办理,待处置后再做认定。对于受害人之外的报案人,不愿意公开自己的姓名和报案行为的,公安机关在受理时应当注明情况,并承诺为报案人保密。

2.家庭暴力现场处置措施应适当、必要、注意均衡

家庭暴力现场处置中,询问、勘验、检查、证据保全等措施,均应以查明案情、有效制止家庭暴力为目的。所采取的现场处置措施,应当以制止家庭暴力为限,如果现场秩序得以控制,施暴人不再继续实施家庭暴力行为,除非已造成较为严重的损害后果,否则应慎用行政强制措施。对施暴人的其他处置措施,也应当充分考虑受害人主观意愿,对家庭暴力的制止所产生的不利不能明显超过处置措施所要维护的利益。另外,在询问的过程中应适当地尊重当事人的个人隐私。

3.家庭暴力处置结果应将受害人意愿纳入考量范围

第一,如果家庭暴力案件涉嫌构成刑事犯罪,则应依照相关法律规定对施暴人追究刑事责任,此时受害人的意愿或者谅解仅能在施暴人量刑时作为从宽处罚的依据。第二,如果家庭暴力案件不构成刑事犯罪,则在处置时应当适当加重行政调解的比例。家庭暴力的处置除了有效预防和制止家庭暴力外,还有维护家庭和谐和社会稳定的目的。在充分尊重受害人意愿的基础上,本着自愿、合法的原则对家庭暴力的受害人和施暴人进行调解,促成双方当事人达成和解,可以用一种较为柔性的手段化解矛盾,也可以缓解部分受害人精神上和经济上的双重压力,增加受害人对公安机关办理案件的满意度,增强公安机关处置家庭暴力的积极性。第三,如果家庭暴力案件情节轻微,或不宜直接作出行政处罚的,应结合案件实际情况,作出《家庭暴力告诫书》。家庭暴力告诫制度是《反家庭暴力法》的亮点之一,该制度因可以有效地警告震慑施暴人,同时又甚少对受害人的婚姻存续、经济收入等产生影响,颇得受害人的青睐。公安机关在结合案件具体情况的前提下,对于符合告诫制度的家庭暴力案件,应当出具《家庭暴力告诫书》。

4.与其他家庭暴力干预机构分工合作

虽然公安机关是预防和制止家庭暴力最重要的公权力之一,但是《反家庭暴力法》同时赋予其他单位和组织相关的权利和义务。公安机关在接到受害人或者施暴人的单位、居民委员会、村民委员会、学校、幼儿园等其他单位和组织报案时,应当及时出警,制止和处置家庭暴力。在处置过程中,对于不属于自己权限范围内的请求,如提供医疗救治、提供临时生活帮助、提供临时庇护场所、提供法律援助、请求人身安全保护令等,在对受害人提供必要的帮助后,应协助其向有权限的部门予以申请。

[1]陈明志.警察机关执行家庭暴力防治工作问题之研究——以台北市政府警察局为例[M].台北:台湾中央警察大学,2002.

[2]姜明安.论行政裁量的自我规制[J].行政法学研究,2012(01).

[3]李辉.行政比例原则探析[J].行政论坛,2008(05).

[4]张彩凤,沈国琴.家庭暴力案件中警察权的权限及行使原则——性别平等主义视角下的分析[J].中国人民公安大学学报(社会科学版),2009(01).

[5]李明舜,曲美霞,侯宗兵.适度加强公权力对家庭暴力的干预——略论反家庭暴力法(征求意见稿)的不足与改进[J].中华女子学院学报,2015(02).

[6]Amy Leisenring.Victims’ Perceptions of Police Responseto Intimate Partner Violence,Journal of Police Crisis Negotiations,2012.

【责任编辑:赵华明】

Path selection for public security organs to deal with domestic violence——Taking the attitude of victim as the entry point

Gao Yang

(Liaoning Police College,Dalian Liaoning 116036,China)

Conduct investigation and analysis to the victim in the case that public security organ in Liaoning treats domestic violence taking the attitude of victims in the case as the entry point to get the conclusion that victims don’t recognize domestic violence clearly,and they need to enhance satisfaction to the behavior of public security.Make deep analysis to the relation between public security organ and victim in the case of domestic violence through the investigating result,and make option of the specific route of public security organ to deal with domestic violence taking the principle of executive ratio.

domestic violence;public security organ;proper settlement

本文系辽宁省社会科学规划基金项目“辽宁地区警察适度干预家暴案件实证研究(项目编号:L15BFX003)”和大连市社科联(社科院)一般立项课题“风险社会视域下大连公安执法的战略转变及机制完善(项目编号:2016dlskyb177)”的阶段性研究成果。

高扬(1981—),女(汉族),辽宁大连人,辽宁警察学院职业教育部讲师,博士研究生,主要从事行政法学、民商法学研究。

2017-06-10

D923.92

A

1009-1416(2017)04-027-06