受虐妇女杀夫案件量刑倾向分析

2017-09-08冯丹

冯 丹

(辽宁师范大学,辽宁 大连 116081 )

【法学理论研究】

受虐妇女杀夫案件量刑倾向分析

冯 丹

(辽宁师范大学,辽宁 大连 116081 )

家庭暴力是当今世界各国均需要面对的社会问题。由家庭暴力衍生出的受虐妇女犯罪问题更是值得我们深思和研究。对相关案件的检索分析表明,2015年3月生效的《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》对于保护女性被告人具有推动作用,量刑整体上有显著降低,开始显现出轻刑化的发展趋势。在该类案件的诸多量刑情节中,相较于其他因素,被害人过错和手段残忍这两个酌定量刑情节的影响力较大,是此类犯罪量刑的特殊倾向之一。此外,正当防卫与防卫过当的认定相对过于严苛,实践中仅有极少数案件因此而减刑。有针对性的指导性案例的颁布或有助于该类案件正当防卫行为认定的标准统一及落实。

家庭暴力;受虐妇女;故意杀人;量刑影响因素

在家庭暴力中,有一类特殊人群:她们长期遭受来自丈夫的家暴虐待,求助无门、被逼无奈,最后采用极端手段——用以暴制暴的方式杀害丈夫,从家暴的受害者变成了加害者。对这类特殊被告人的定罪和量刑问题一直以来都受到理论界和司法实务界的关注。以往司法实践中对这类被告人的处理,由于法官个人因素、社会舆论等差异,宣告刑期整体上偏重,量刑的差异性也较大,有的被判处死刑缓期二年执行,有的则被判处5年有期徒刑。量刑的不确定性对司法权威和公众的法律信仰会产生负面效应。

在受虐妇女杀夫案件中,相似案情的差异化量刑,不同犯罪情节对量刑的影响都是值得探讨的问题。2015年3月,两高两部联合下发了《关于依法办理家庭暴力犯罪案件的意见》(以下简称《意见》),这是我国首部对受虐妇女杀夫行为作出专门系统规定的法律规范。这部新法律规范能否对受虐妇女杀夫行为的量刑实践产生积极的影响作用,需要进一步的探究。此外,由受虐妇女这类特殊主体构成的特殊杀人案件,在量刑方面又会有哪些特殊的量刑倾向,也值得进一步思考。

一、案例调查基本概况

(一)研究样本及统计工具说明

本文运用SPSS 21.0进行数据统计和分析。笔者于2017年6月,在中国裁判文书网*http://wenshu.court.gov.cn/,最后访问时间:2017年6月16日。和北大法意网*http://www.lawyee.net/,最后访问时间:2017年6月16日。以受虐妇女杀夫案件的刑事判决书为对象进行检索,最终样本案例由全国各地人民法院一审、二审的113个刑事判决书构成。*检索条件如下:案件类型=“刑事案件”;文书类型:“判决书”;关键词=“家庭暴力”。中国裁判文书网检索结果为656个,北大法意网检索结果为133个,剔除案情不相符和重复结果后,最终样本案例为113个。其中2016—2017年案件25件;2015年案件34件;2014年案件30件;2002—2013年的案件24件。

(二)刑期量化说明

全部样本案例中涉及的刑罚包括:有期徒刑、无期徒刑、死刑(缓期二年执行),由于不涉及死刑立即执行,在此不作说明。为了便于对受虐妇女杀夫案件的量刑进行规范化研究,需要解决死刑缓期二年执行、无期徒刑与自由刑之间的比值换算关系问题,才能使得同种具体犯罪案件之间的刑罚严厉性程度获得综合的可比性。

1.无期徒刑的量化

根据《最高人民法院关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》(2012)第7条和第8条的规定,无期徒刑的下限(最少刑量)为13年,上限为24年,在数据处理时,取平均值18.5年。

2.死刑缓期二年执行的量化

死缓是死刑的一种特殊执行方式,根据《中华人民共和国刑法修正案(八)》第50条和第78条第2款第3项的规定,判处死缓的罪犯最终结局有三种情形:(1)二年后减为无期徒刑;(2)二年后减为25年有期徒刑;(3)执行死刑(立即执行)。但是在司法实践中只要被判处死缓的,99.9%的犯罪人最后都没有被实际执行死刑。所以一般认为,死缓的结局以(1)和(2)为常见情况。因此,死缓的刑期等于“2年+无期徒刑”,得出死刑缓期二年执行的刑期为22年至27年这一区间,在数据处理时,取平均值24.5年。

二、新法律规范推动量刑轻刑化

为了探究新法律规范生效后对量刑的影响情况,笔者以2015年3月2日《意见》的生效作为时间节点,将样本数据划分为两组:组一的判决时间为2002年12月至2015年2月,样本数为59个;组二的判决时间为2015年3月至2017年6月,样本数为54个。以下将采用独立样本T检验法,分别对两组量刑结果进行比较分析,以探究新生效的法律规范对量刑结果的影响情况。

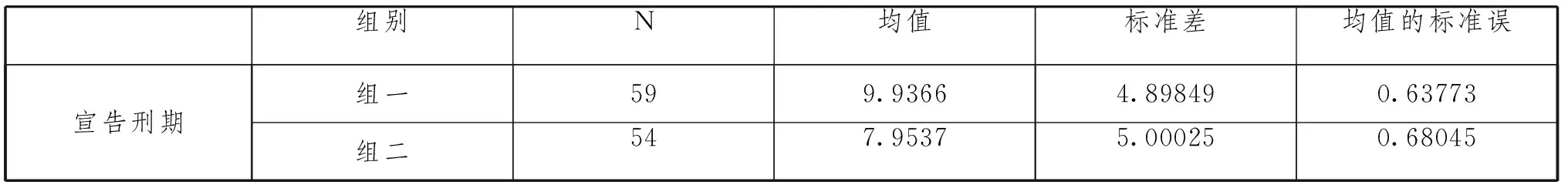

表1 《意见》生效前后的量刑情况比较表1-1 组统计量

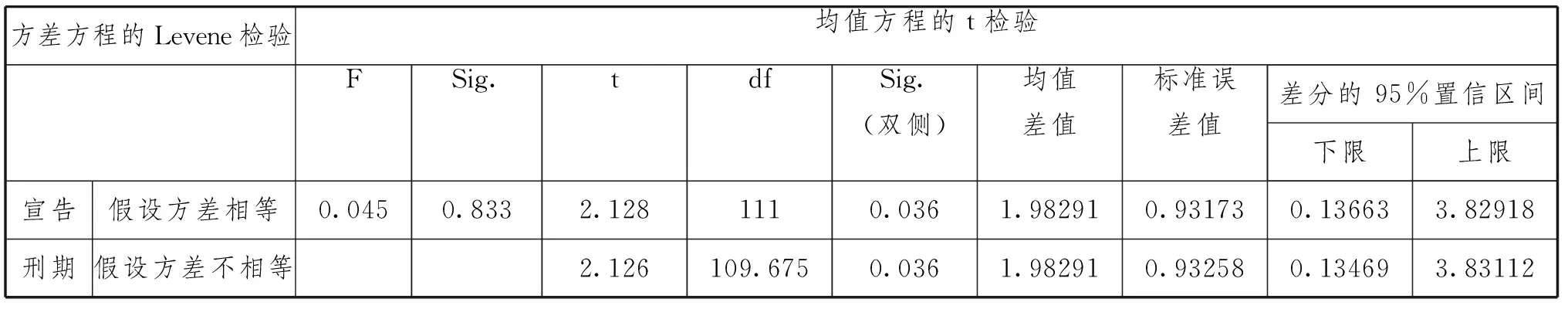

表1-2 独立样本检验

由以上结果可以看出,组一中宣告刑期的平均值为9.94年,标准差为4.898;组二中宣告刑期的平均值为7.95年,标准差为5。使用独立样本T检验比较两组均值,经levene检验F值等于0.045,P=0.833>0.05,未达显著水平,表示两组样本方差同质,即方差相等,看其相应的“假设方差性等”栏t值等于2.128,P=0.36>0.05,达到0.05显著水平,说明两组均值差异具有统计学意义。这些数据表明,组二的平均宣告刑期较组一减少了两年,《意见》生效后整体刑期有明显降低。

可见,《意见》明确了“情节较轻”的认定标准,促使法官在判案中考虑到正当防卫和被害人过错的因素,赋予法官三年以上至十年以下的自由裁量权,真正将此类案件与其他恶性杀人案件相区别,整体上减轻了妇女被告人的宣告刑期,一定程度上能够加强对妇女被告人的刑事司法保护。

刑期的降低也表明,从《意见》生效后的长远效果看,此类案件在量刑方面整体上呈现轻刑化趋势。刑罚轻刑化,这是目前世界各国刑罚处罚发展的趋势,也是中国刑罚理论发展的方向。《意见》中要求法官“充分考虑案件中的防卫因素和过错责任”,对符合条件的可以认定为“故意杀人‘情节较轻’”的规定,从目前实施效果看,已促进刑期整体缩短、量刑显著减轻,表明《意见》的确对此类案件的轻刑化起到推动作用。这与现阶段司法实践中刑罚轻刑化的趋势相符,也符合保障人权的刑事司法理念。

三、不同犯罪情节的量刑影响力分析

为了分析犯罪情节对量刑结果的影响,笔者选取了是否自首、是否为限定刑事责任能力人(以下简称“限定刑责”)、是否取得被害人家属谅解(以下简称“被谅解”)、作案时是否手段残忍(以下简称“残忍”)、被害人过错程度以及是否防卫过当这6项可能影响量刑结果的犯罪情节进行分析。

首先建立回归模型如下所示:

Y=α+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+β5x5+β6x6+ε

其中,Y表示量刑结果,用宣告刑期来衡量;x1表示是否自首,若是,该值取1,否则取0;x2表示是否手段残忍,若是,该值取1,否则取0;x3表示是否限定刑责,若是,该值取1,否则取0;x4表示是否被谅解,若是,该值取1,否则取0;x5表示是否防卫过当,若是,该值取1,否则取0;x6表示被害人过错程度,若被害人有一定过错,则该值赋1,若被害人有一般过错,该值赋2,若被害人有重大过错,该值取赋3*对被害人过错程度的认定,均来自生效判决书的理由部分。以(2016)皖刑终29号《晏红左故意伤害罪二审刑事判决书》为例,“本院认为……被害人对上诉人存在家庭暴力,并有婚外情,具有重大过错,可酌情从轻处罚。”;α为常数项,ε为随机误差项。利用回归分析方法对以上所建立的模型进分析,所得到的结果如下所示:

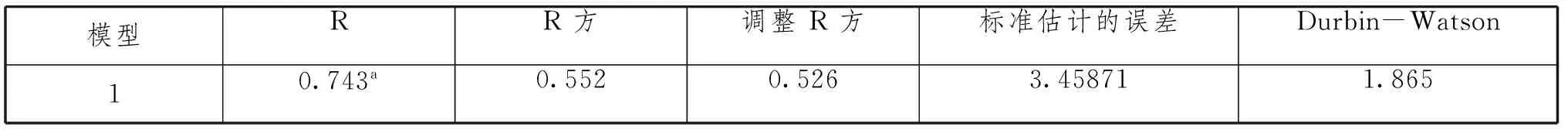

表2 不同犯罪情节量刑影响力的回归分析表2-1 模型汇总b

a.预测变量:(常量),被害人过错,是否残忍,是否防卫过当,是否被谅解,是否自首,是否限定刑责。

b.因变量:宣告刑期

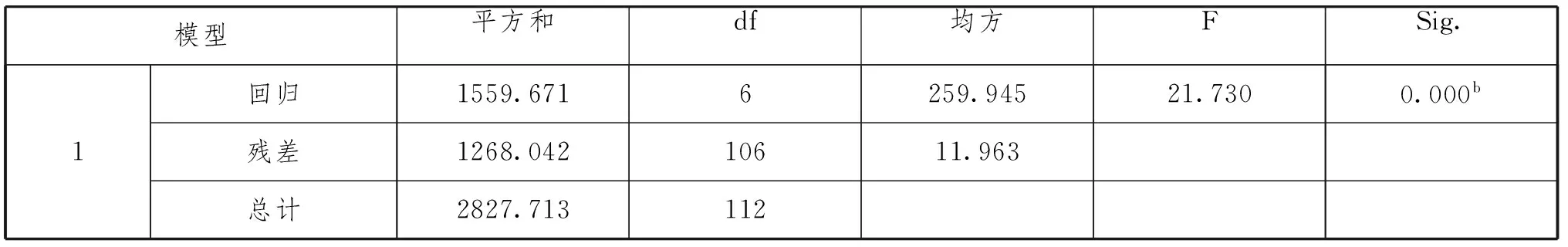

表2-2 回归模型方差分析表

a.因变量:宣告刑期

b.预测变量:(常量),被害人过错程度,是否手段残忍,是否防卫过当,是否被谅解,是否自首,是否限定刑责。

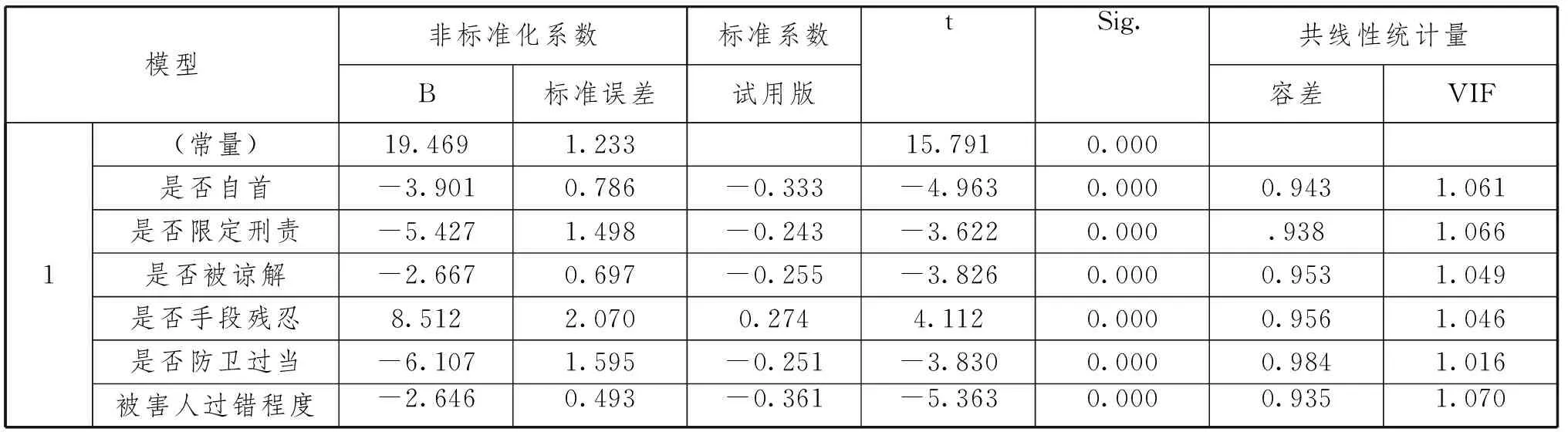

表2-3 回归系数及显著性检验表

a.因变量:宣告刑期

从以上回归估计结果可以看出,模型估计的R2为0.552,说明模型能较好地解释相关问题。DW统计量数值为1.865,比较接近2,表示回归模型没有自相关的问题。F统计值为21.730,相应的P值为0.000,小于0.05,说明模型整体估计显著且具有意义。各变量的共线性检验统计量VIF值都小于5,说明预测变量间不存在多重共线性现象,整个模型具有可信度和有效性。

六个自变量的系数显著性Sig.均为0.000,小于0.05,在5%水平下是非常显著的,表明对宣告刑期能够产生非常显著的影响。而各自变量对宣告刑期的影响力大小如何,还要看对应的标准系数值。在标准化回归系数中,其中“自首”、“限定刑责”、“被谅解”、“防卫过当”和“被害人过错”都为负值,表示它们对宣告刑期的影响为负向,即对减轻刑期有影响;而“手段残忍”的系数值为正,表示对宣告刑期的影响为正向,也就是对加重量刑产生影响。标准系数的绝对值越大,表示自变量对宣告刑期的影响越大。为了更直观地表现不同犯罪情节的量刑影响力,制作影响力排序表如下所示:

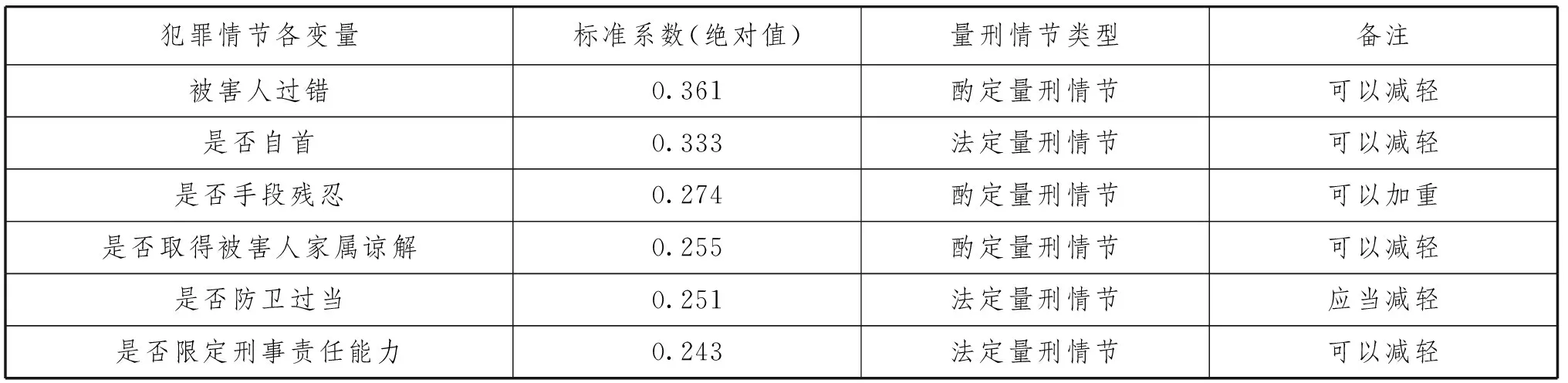

表3 不同犯罪的情节量刑影响力排序

在六个预测变量中,以“被害人过错”和“自首”对宣告刑期的影响最大,其次是“手段残忍”、“防卫过当”、“取得被害人家属被谅解”和“限定刑事责任能力”。

其中,“被害人过错”和“手段残忍”作为酌定量刑情节,却对宣告刑期具有重要的影响力,是受虐妇女杀夫案件的量刑特殊倾向;而“防卫过当”作为法律明文规定能够从轻减轻刑罚的情节,影响力却并不非常显著,下文将着重分析这三个情节。此外,“自首”对减轻量刑的影响也很显著。笔者认为,刑法总则明文规定自首情节的目的,一方面在于督促犯罪人悔过自新,降低其再犯罪的可能性;另一方面在于使案件及时侦破。在受虐妇女杀夫这一类型的犯罪中,妇女的杀夫行为本身具有不可复制性,其再犯可能性较低,且妇女的自首行为表现出其具有悔过自新之意,对其进行特殊预防的必要性降低。因此,对于数据所显示的这一法定量刑情节显著影响量刑的事实,与理论的要求相符。

(一)被害人过错情节对减轻量刑影响显著

1.被害人过错减少妇女被告人的主观有责性

被害人过错既属于酌定量刑情节,也属于影响责任刑的量刑情节。受虐妇女杀夫案件中,被害丈夫生前长期实施家庭暴力的行为本身已违背法律规定和社会道德,因而被害人的过错,既可能导致被告人的动机值得宽恕,也可能导致其期待可能性减少,因而成为酌定从宽的情节。在受虐妇女杀夫案件中,由于常年遭受丈夫家暴,却无法得到合理救助而杀人,被告人因此具有犯罪的强大动因,能够被常人“理解”或值得宽恕。在这种情况下,被告人的主观有责性减少,因此,这一酌定量刑情节能够对减轻量刑产生最显著的影响。

2.被害人过错降低妇女被告人的客观可罚性

“长期遭家庭暴力”这一前提情节,是受虐妇女杀夫案件不同于其他恶性杀人案件最主要的特殊之处,也是客观上使妇女被告人能够从轻减轻处罚的重要原因之一。被害人过错虽然是酌定可以减轻的量刑情节,但在故意杀人案件中的影响尤为明显。很多学者都探讨过被害人过错对量刑的作用,例如陈兴良教授早在2004年就提出观点,认为应当将这一酌定情节法定化,以减少和限制故意杀人罪的死刑适用,更好地保护被告人的权益。立法规定方面也注重将被害人过错作为量刑考虑因素之一,早在1999年最高人民法院颁布的《全国法院维护农村稳定刑事审判工作座谈会纪要》中就规定,对于被害人一方有明显过错或对矛盾激化负有直接责任,或被告人有法定从轻处罚情节的,一般不应判处死刑立即执行;2015年《意见》中更加明确了要考虑案件中的正当防卫和过错责任。可见,在此类案件的量刑中,充分考虑被害人过错这一因素,在客观上能够降低妇女被告人可处刑罚的程度。这既符合刑法和刑事诉讼法保障人权的目的,也体现了宽严相济的刑事政策精神。

(二)作案手段残忍对加重量刑的影响力较大

作案手段残忍虽然是酌定量刑情节,但其量刑影响力超过了防卫过当、限定刑事责任能力这些法定量刑情节。虽然酌定情节与法定情节在功能上都能对量刑产生影响,但法定情节由立法直接授权规定,而酌定情节是从司法实践中概括总结形成的。因此,就其影响力而言,通常情况下法定情节对法官裁量行为的制约性应强于酌定情节。此外,参考其他学者对故意杀人案件量刑影响因素的分析结论,“关于是否残忍变量:其与宣告刑量的相关系数仅为-0.089,这表明作为酌定量刑情节是否残忍这一情节对于宣告刑量的影响力非常之小。所以,在司法实践中,对于故意杀人罪案例,不能把杀人后碎尸这一量刑情节作为判处死刑(尤其是死刑立即执行)的惟一理由。”

同样作为故意杀人的恶性案件,当被告人是受虐妇女这类特殊群体时,手段残忍对加重量刑的作用却有明显不同,其主要原因为:

1.手段残忍表明妇女被告人的人身危险性大

在多数案件中,受虐妇女自身也知道杀害丈夫的行为将会受到法律的制裁,但终日受到丈夫的殴打辱骂、日夜活在恐惧担心中让她们感到绝望。因此,此类案件的加害女性在犯罪主观上恶性较小,犯罪动机也很明确单一,多数人在杀害丈夫、彻底消除内心多年恐惧后就选择自首*统计结果显示,全部样本案例中妇女的自首率达75.23%。,自愿等待法律的制裁。但如果在杀夫之后还有肢解尸体、焚烧尸体、藏匿尸体的残忍行为,从刑法理论上分析,说明故意杀人的主观恶性大,非法剥夺他人生命的主观愿望强烈,情节恶劣,且作案后恶念并没有消除,人身危险性较大,因此,不能对此从轻、减轻处罚。

2.手段残忍说明案件的社会危害性大

在通常情况下,妇女因无法忍受长期家暴而杀夫的行为,往往遭到社会的同情和惋惜,认为此举虽然极端且不合法,但实属妇女长年受尽家庭暴力的肉体痛楚与精神摧残,却投诉无门救济不得而为的无奈之举,并不同于社会上的其他恶性杀人案件。而杀夫后的分尸、藏匿、焚烧、掩盖、销毁等残忍事实,不仅会给案件侦查加重负担,更反映出加害人隐瞒犯罪事实、企图逃避法律责任的目的,也会给社会尤其是案发地群众带来不安和心理上的恐慌。因此,手段残忍不仅意味着加害女性主观恶性大、人身危险性大,还具有社会危害性,同其他故意杀人的恶性案件没有太大区别,因而会对加重量刑产生影响。

3.残忍的作案手段与立法规定相冲突

《意见》第20条规定,“对于因遭受严重家庭暴力,身体、精神受到重大损害而故意杀害施暴人;或者因不堪忍受长期家庭暴力而故意杀害施暴人,犯罪情节不是特别恶劣,手段不是特别残忍的,可以认定为刑法第232条规定的故意杀人‘情节较轻’。”该规定首次为受虐妇女的权益保护提供了明确的法律依据。显而易见,此类案件中的妇女被告人可以被认定为“故意杀人‘情节较轻’”的条件之一,就是“手段不是特别残忍”。如若杀人手段残忍,明显与法律规定相冲突,必然不能认定为“情节较轻”,还可能会加重情节。例如样本案例中的(2016)浙刑终36号桑某故意杀人案,妇女被告人桑某不堪忍受丈夫长期因琐事殴打自己,在某次殴打后心怀恨意,用榔头击打丈夫致死,并将尸体肢解成七块,抛尸于两个建筑垃圾场内,二审法院认为“桑某杀人后又分尸、抛尸,后果严重,情节恶劣”,最终判处无期徒刑。

(三)责任阻却事由的认定欠缺规范化

对于受虐妇女杀夫的案件,可根据案情将案件简要地分为两类:

一类是妇女长期遭到丈夫的家庭暴力对待,在某次家暴后,妇女基于恐惧心理或恨意报复心理,预谋杀害丈夫,其手段基本上是趁丈夫熟睡时用被子、衣物等闷死、勒死,或是在丈夫的饮食药物中投毒致死。

第二类是在遭受家暴过程中,妇女反抗,直至将丈夫打死,这类案件在事前没有杀害丈夫的预谋故意。这类案件从时间、对象、条件、意志等因素看,在理论上符合正当防卫的构成要件,属于“制止对正在进行的不法侵害的行为”。那么司法实践是否也将这种类型的受虐妇女杀夫案件认定为正当防卫行为从而免责呢?笔者对统计结果分析后,发现司法审判实践并没有完全符合理论的假定:

1.正当防卫认定过于严苛且标准不统一

在这113个案件中,有5个案件因具有防卫过当情节从而减轻处罚,仅占0.46%,这5个都是上文中提到的第二类激愤状态下的无预谋杀人案件。然而根据笔者比对,与这5个被法院认定为防卫过当情节的案件案情相似,同样属于第二类激愤状态下的无预谋杀人案件还有21个。为何具有类似案情的案件,同样是遭受长期家庭暴力,妇女在某次家暴中用棍棒打击施暴的丈夫,将丈夫殴打致死,却有的能够被认为属于防卫过当而从轻减轻处罚?笔者认为,没有具体、统一的认定标准是产生这一问题的最主要原因。我国刑法对责任阻却事由虽在刑法总则部分有规定,实践中也据此在实施,但对于这类特殊的案件而言,不够具体和严谨。

家庭暴力是一个长期、连续的行为,许多妇女在长年遭受来自丈夫的家暴后,她们在肉体和心灵上遭遇的痛苦和创伤与一般的故意伤害的被害者有很大不同。在某次遭受丈夫的殴打时,妇女起身反抗,面对丈夫对自己生命的威胁,如果妇女的反抗直接导致丈夫死亡,从防卫限度上看,应当也是在必要限度之内的。《意见》第20条也有相应规定,“充分考虑案件中的防卫因素和过错责任。对于长期遭受家庭暴力后,在激愤、恐惧状态下为了防止再次遭受家庭暴力,或者为了摆脱家庭暴力而故意杀害、伤害施暴人,被告人的行为具有防卫因素,施暴人在案件起因上具有明显过错或者直接责任的,可以酌情从宽处罚。”但根据本文的统计,法院仍“保守”地将这类情况认定为防卫过当,即便如此,仍有大多数案件连防卫过当都不予认定。

2.通过案例指导制度规范正当防卫的认定标准

对于受虐妇女杀夫案件,在定罪和量刑上如何权衡惩治犯罪和保障妇女权益,是司法实践中的一个难点。在通过与域外法院的相关判决作对比可以发现,我国法院对此类案件多以故意杀人罪、故意伤害罪对致死致伤施暴者的受虐妇女定罪,然而域外法院则灵活性地运用了正当防卫和期待可能性等理论,成功地对受虐妇女实行免刑或减刑。

除此之外,许多外国法院还通过运用“受虐妇女综合症”理论*由研究家庭暴力的先驱、美国临床法医心理学家雷诺尔.沃柯博士提出。该理论认为长期遭受家庭暴力的妇女,通常会表现出的一种特殊的心理和行为模式。这种心理和行为模式,和家庭暴力的严重程度超过受害人的忍受极限时,受害人采取以暴制暴的行为之间,有密切的关联性。这种模式可以解释:受虐妇女为什么不离开施暴人,以及她们杀夫行为的合理性。,将其以专家证言的形式,解析受虐妇女特殊的心理周期和心理状态,从而帮助陪审团更直观地考虑受虐妇女是否符合正当防卫的条件。在目前的中国,虽然已有很多学者提倡引入“受虐妇女综合症”理论,但由于理论发展尚不成熟、证据规定也不完善,笔者认为在实践中操作仍有困难。

目前,在我国能够为这类妇女被告人从轻减轻甚至免除处罚的的责任阻却事由就是运用正当防卫的理论,但对于实践中存在的认定较难、认定不一的情况,笔者认为需要全国统一正当防卫的具体判断标准,将刑法总则中的原则性规定具体化。而通过颁布修正案或司法解释予以细化规定,是十分困难的。因此,可以通过案例指导制度的方式,例如将此类案件中具有正当防卫、防卫过当情节的典型案例在最高人民法院编写的《刑事审判参考》中收录,或在最高法院的公报中刊登。

四、结语

本文的研究基础是113个生效判决,但这些判决都来源于中国裁判文书网和北大法意网这两个数据库,时间维度上仅包括2002年至2017年判决的案件,且案例地域分布可能不够均衡,西藏、新疆等地区没有足够的案例支撑,有待进一步完善。

在当下舆论社会中,受虐妇女杀夫行为不仅是个别家庭的悲剧,更关系到社会的和谐与稳定。在探究此类案件的量刑特征之外,如何有效加强对受虐妇女的多方位保护以及对女性被告人的刑事司法保护,都是值得研究的课题。

[1]白建军.罪刑均衡实证研究[M].北京:法律出版社,2004:250.

[2]胡云腾.死刑通论[M].北京:中国政法大学出版社,1995:241.

[3]张明楷.论影响责任刑的情节[J].清华法学,2015(02):5.

[4]陈兴良.被害人有过错的故意杀人罪的死刑裁量研究——从被害与加害的关系切入[J].当代法学,2004(02):118.

[5]尹明灿,王明坤.故意杀人罪量刑情节与宣告刑量关系实证研究——基于SPSS软件包所作的相关分析[J].贵州警官职业学院学报,2009(06):24.

[6]赵秉志,原佳丽.对女性“以暴制暴”行为的刑法学思考——基于家庭暴力视野下的思考[J].人民检察,2015(13):16.

【责任编辑:李英霞】

Analysis on sentencing discretion in cases that battered women killed their husbands

Feng Dan

(Liaoning Normal University,Dalian,Liaoning 116081)

Domestic violence is a common social problem in countries all over the world,while crimes committed by battered women derived from domestic violence even deserve deep reflection and studies.According to retrieval analyses on relevant cases,Opinions on Handling Cases of Domestic Violence by Law which took effect in March 2015 is helpful to protect female defendants and the criminal penalties are obviously reduced in general.There appears a development tendency of lightened punishment.Among various circumstances of sentencing in similar cases,compared to other factors,the two extenuatory sentencing circumstances of the victim’s fault and cruel means are quite influential,which is a special tendency of sentencing such crimes.Besides,since the determination of legitimate defense and unjustifiable defense is excessively harsh,few criminals have their sentence commuted because of above-mentioned factor in practice.In this context,the release of targeted guiding cases may be helpful to the unification and implementation of determination standards of justifiable defense in similar cases.

domestic violence;battered women;intentional homicide;influence factors of sentencing discretion

冯丹(1995—),女(汉族),浙江宁波人,辽宁师范大学法学院学生,主要从事诉讼法学研究。

2017-04-20

DF613

A

1009-1416(2017)04-085-07