资源依赖下的大学行为选择

2017-05-06李从浩

收稿日期:2016-11-28

作者简介:李从浩,中南民族大学马克思主义学院副教授,教育学博士。(武汉/430074))

*本文系教育部人文社科研究青年项目“中国大学行政权力的合法性限度研究”(项目编号13YJC880037)的阶段性研究成果。

摘要:从资源依赖的视角可以更好地观察和理解大学的各种办学行为。大学因为各种原因形成了对政府经费投入、政治合法、政策和人事任命等各种依赖,这些身不由己的依赖影响和决定着大学的行为选择。大学目前主要采取顺从、控制依赖和影响环境等策略来获取资源。长远来看,只有政府采用定额拨款、鼓励市场竞争和校长选聘等方式分配资源才能消除大学的资源依赖,大学才能自主发展。

关键词:资源依赖;经费;政策;大学行为

美国教育学者克拉克·克尔曾经做过一个统计:“西方世界在1520年以前建立的大约75个公共机构仍旧以可辨认形式存在,有着类似的功能和未中断的历史,除了天主教会等机构外,有61个是大学。”[1]大学自肇始以来,逐步发展成为集人才培养、科学研究、社会服务和文化传承与创新等诸多功能于一体的组织。大学成为社会的中心似乎是理所当然,许多学者也是以此不证自明的前提来研究大学的发展和运转。而作为“遗传和环境的产物”[2],“为了生存和兴旺必须依靠环境而不是组织本身这一事实”[3],大学面临着生存问题。但如何生存以及生存如何影响大学行为等问题似乎被理所当然地“悬置”了。研究资源依赖下的大学行为不仅能部分回答这个问题,也许能为大学“去行政化”何其之难提供注解。

一、资源依赖理论的视角

资源依赖理论是组织理论的一个重要流派。早期的组织理论主要以研究组织的内部规则、组织成员的激励为主,几乎不考虑外部因素对组织运行的影响。 20世纪60年代以后,环境对组织的影响、组织与环境的关系问题成为组织研究的重要问题,其中资源依赖理论、种群生态理论和新制度主义理论最为盛行。[4]

资源依赖理论萌芽于20世纪40-70年代。塞尔兹尼克通过对田纳西流域的大坝水利工程和管理机构的研究,发现组织是与环境不断作用、不断变化和不断适应的产物。他把这一过程称之为“共同抉择”。[5]1958年,汤普森和麦克埃文分析了组织间关系的联盟、商议和共同抉择的三种类型[6],其后,汤普森在1967年建立了组织间权力的依赖模式,认为一个组织对另外一个组织的依赖与该组织对所依赖的组织能够提供的资源或服务的需要成正比。[7]1970年扎尔德从组织内外的政治结构的角度解释了组织变迁的方向和过程,认为组织为了解决资源控制问题,可以运用合并等正式方式和垄断等非正式方式来互相影响。[8]

资源依赖理论的集大成者是菲佛和萨兰基克。他们首先提出了三个重要的假设:一是组织最关心的是生存。“与其说组织是一个具体的社会实体,不如说组织是通过整合足够的支撑条件来继续生存的过程。”[9]正因为组织的生存和发展不是依靠其正当性而是依赖环境,所以生存成为组织最关注的事情。二是组织为了生存必须不断从环境中获取资源,因为“没有一个组织可以完全自给自足或者对自己的生存条件具有完全的控制力”[10]。所以,“为了获取所需资源,组织必须与环境中的其他因素进行交易。这无论对公共组织、私人组织、小型或大型组织来说,亦或是官僚和机构组织来说,都是真实的情况”[11]。三是组织的生存建立在自身与其他组织的相互控制能力之上。“因为组织从环境中获取资源,组织的生存不仅要求组织能够进行积极有效的内部调整,还要求组织能够很好地适应环境和处理环境。”[12]而“当组织具有资源控制的权力和实施强加要求的能力,并且组织的行为尚未受到制约时,行为的限制来自不对称的相互依赖”[13]。

同時,他们认为,一个组织对另一个组织的依赖程度取决于几个关键因素:一是组织运转和生存对资源依赖的程度。这种程度主要体现在资源交换的相对数量和资源的关键程度。“交换的相对数量是资源重要性的决定性因素,可以通过投入的比例或者由这一交换带来的成果在总产出中所占比例来衡量”。[14]“关键程度是衡量组织在缺乏这一资源或者市场对这一资源缺位的情况下继续发挥作用的能力,而这种程度是可以随着组织环境的条件变化而发生改变的。”[15]二是对其他参与者所控制的资源的分配和使用的决定权。这种权力包括资源的所有权、分配权、使用权和这些权力的拥有者以及监管这些权力和执行这些规章的能力。[16]三是资源控制力的集中,也就是“中心组织用其它资源替代原有资源的能力”[17]。这种可利用的替代品的相对数量和这些替代品的规模或者重要性,对组织行为受到限制的范围和程度都产生影响,并且这种影响与其它组织对该资源的需求和该资源的替代资源的稀缺性成正比。[18]

大学发展至今已成为需要大量各种资源的社会组织,只不过大学主要是以知识和人才作为产品来与其他社会组织交换资源,而大学生存和发展所需资源的数量之大、种类之多和关键资源的替代程度较少等情况决定了大学日益成为高度资源依赖型组织,而持续获得这些资源事关大学生存和兴旺。

在我国,大学所依赖的资源主要掌控在政府手中,公立大学尤为如此。大学除了正常运行和学术研究所需资源依赖以及学科建设制定规则的“话语权”依赖外[19],还包括人事任免、办学声誉等各种依赖。政府成为大学办学环境中最重要、最关键的因素。大学为了获取赖以生存和发展的不可替代的关键性稀缺资源,势必对政府的各种或明或暗的政策和意见作出积极甚至迎合的反应。同时,由于我国大学“院校级的官僚权力同高级的官僚权力”被拴在了同一辆“马车”上[19],政府所掌握的各种资源通过政府行政权力及其“权力链条”末端的大学行政权力,将资源逐级分配到各个大学和大学内部,这种“从最高教育行政机关到大学基本教学与学术单位,一元化的行政权力通天贯地,天下英雄,靡不在其彀中”[20]的官僚层级体系势必让法律规定的办学自主权步履维艰,“高校去行政化”任重道远,大学对其办学行为形成资源依赖。

·教育管理·资源依赖下的大学行为选择

二、资源控制与分配

(一)经费依赖

随着大学各方面规模的扩大和科学研究从注重思辨转向解决实际问题、从“小作坊”转向 “大科学、大工程”,大学对经费的需求和依赖越来越大,争取经费成为大学生存和发展的前提,经费多寡成为决定大学核心竞争力的主要因素,经费来源要求成为大学办学行为的主要依据。

我国公立大学的经费主要包括国家财政性教育经费、学杂费和其他收入,其中国家财政性教育经费是大学经费的主要来源,主要包括“人头费”和项目费。从资源依赖的视角看,政府教育经费投入的有限性、投入方式的协商性和直接性以及大学经费来源渠道的单一性等诸多因素决定了大学对政府经费投入的高度依赖,依赖之下大学必然对政府要求作出积极回应,而大学与政府的组织本质、价值追求、管理方式和考核方式等诸多不同又决定了回应方式必然不能同时满足各自需求,矛盾、悖论和困境由此而生。

首先,政府教育经费投入不足没能缓解资源短缺。众所周知,我国高等教育大众化从1999年国务院颁布《面向21世纪教育振兴行动计划》启动以来,仅用四年的时间,高等教育的毛入学率就从1998年的9.8%增至2002年的15%,基本实现大众化,直至2014年的37.5%;普通高校从1999年的1071所增至2014年的2529所(含独立学院283所);在校研究生从1999年的23.35万增至2014年的184.77万,本专科在校学生从1999年的413.42万增至2014年的2544.7万。[21][22]1998年至2014年高等教育的毛入学率、在校生(不含研究生)和在校研究生增长率如图1所示。

在高等教育大众化高歌猛进的同时,政府教育经费的投入却增长缓慢,有时甚至呈现下降。1995年颁布、2005年修订的《教育法》规定:“各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长,并使按在校学生人数平均的教育费用逐步增长,保证教师工资和学生人均公用经费逐步增长。”1998年颁布、2015年修订的《高等教育法》也进一步强调:“国务院和省、自治区、直辖市人民政府依照教育法第55条(第56条)的规定,保证国家兴办的高等教育经费逐步增长。”财政性教育经费占国内生产总值的比例长期徘徊在3%左右,直到2012年才达到1993年提出的4%的目标,与同期世界其他国家的平均水平(4.4%)相比有较大差距,不及东亚、太平洋地区的4.7%,明显低于大部分发达国家的5%,远落后于26个发达国家的6%。[23]普通高校生均预算内经费从1996年的5956.70元到2014年的15591.72元,年均增长9%;普通高校生均预算内公用经费支出从1996年的2604.36元到2014年的7637.97元,年均增长10.73%,其中2000年至2005年、2013年至2014年这两项指标都逐年下降,没有实现法律规定的逐步增长(如图2所示)。

我们可以看到,高等教育规模的急剧增长和教育经费投入的低位徘徊的反差在大学间形成了“僧多粥少”的竞争态势,资源的短缺为资源提供者控制大学埋下了伏笔。众所周知,“人头费”的核算标准和学生数目直接影响大学的经费收入。在“人头费”计算公式基本普遍适用的情况下,部委所属高校、省属高校、东西部高校等不同的“人头费”核算标准对大学的经费收入影响较大,这从侧面反映了高校为什么难以“各安其位”,而日前陆续公布的教育部直属高校2016年经费预算中动辄相差十几亿甚至几十亿的现实更是让许多大学五味杂陈。同时,“人头数”让大学只有维持并不断增加招生数才能保证“人头费”的不减甚至增加,而招生规模的核定是大学主管部门基于社会需求、办学条件、培养质量等各种因素决定的自由裁量权,是教育管理部门控制资源的有力手段。

其次是经费投入模式的协商性和直接性。尽管我国教育经费投入模式经历了“基数加发展”、“综合定额加专项补助”、“基本支出预算加项目支出预算”的模式变革,但基本上每种模式都具有较强的协商性。[24]在协商规则下,得到资源较多的大学想得到更多资源,得到资源较少的大学也想得到更多资源,资源的获取除了与学校业务本身关联外,“跑部钱进”成为一个非常重要的途径。同时,由于我国的经费拨款机制是政府直接拨款和负责,没有设立类似西方发达国家的“中介”机构,如此一来,大学不仅对政府的意图和意志唯命是从,甚至会担心自己的行为没有跟上或满足政府要求或者是具体办事人员的意愿而导致经费的减少或者缓拨,这在目前主要由各种工程和项目组成的项目费中体现得尤为明显。

近20年来国家层面主导推出了“211工程”、“985工程”、“2011计划”、“双一流”建设、“质量工程”、“卓越计划”等各种工程和项目,“长江学者奖励计划”、“千人计划”、“万人计划”等各种人才项目,各类支持学校发展的专项项目,与之相适应,各省也纷纷出台各类配套项目。这些工程和项目的核心是通过财政性教育经费的导向性、竞争性和选择性分配來实现政府想要的高等教育发展的国家导向和绩效目标。这些工程和项目不仅使部分高校获得了大量发展资金,还形成了明显的“马太效应”。数据显示,2009-2013年间,全国高等学校财政性科研经费的70%以上被112所“211”高校获得,其余 2000多所高校不到30%;大学科研经费来自财政拨款的比例:大多数“985”高校在60%以上,其他“211”高校大致在40%以上,而非“211”高校普遍低于40%。[25]

从资源依赖的角度,政府作为大学经费的主要提供者,政府的意志和要求成为大学必须高度重视、慎重对待和积极回应的环境因素,这决定着大学的各类办学行为必须符合政府要求。在经费项目制、直接拨款和经费协商的大背景下,大学为了获取经费必然对政府产生依赖,而满足项目经费附加条件的行动更加形成了双重依赖。“以前‘教育革命主要靠政治威权,现在却主要是靠‘利益驱动,以形形色色的各类‘工程与相应的‘课题、‘项目经费促成‘跨越导向。同时,又拟订各种繁琐而脱离实际的指标体系与评审程序,迫使大学顺从就范。如果说过去的大学是屈从于政治压力,现今的大学则是倾倒于金钱的魔力。”[26]如此,“当大学最自由时它最缺乏资源,当它拥有最多资源时它则最不自由”[27],也就不是一种奇怪现象了。

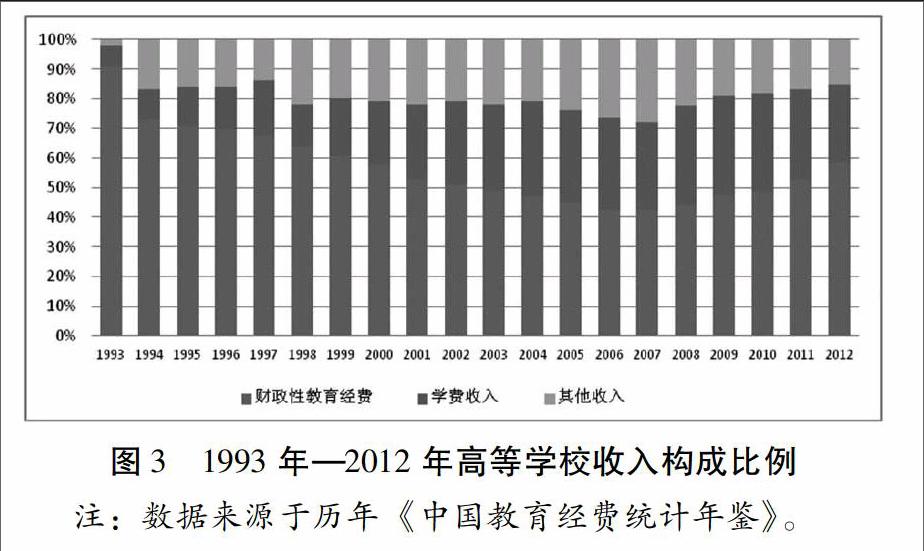

再次,大学经费来源渠道的单一性加剧了资源依赖。长期以来,我国大学的办学经费主要来源于政府的财政性教育经费的投入,基本稳定占经费总收入的50%以上。尽管自1992年国家确定建设社会主义市场经济体制的目标以来,大学的经费收入中学费收入呈现迅速增长趋势,以住宿费、事业费、民间社会力量办学投入(主要指民办高校和独立学院的资方投入)和社会捐赠经费为主体的其他收入也呈现缓慢增长态势,但财政性教育经费投入和学费收入之和依然长期保持在总收入的80%左右(如图3所示)。

如前所述,主要由人头费和项目费组成的财政性教育经费占大学总收入的半壁江山,另外占三分之一左右的学费收入被政府通过核定招生规模和审核收费标准予以控制,而社会捐赠仅占大学总收入的极少部分,这种单一的经费来源除了让大学被动依赖政府外,几乎没有任何解决办法。从资源依赖的视角来看,正是因为政府控制着大学办学经费的配置、途径和使用,对大学而言又不存在可以进行资源替代的办法,单一的依赖也就成为了必然。即使我们经常言及的美国高等教育经费从公立大学和私立大学两种类型分别构成了政府财政投入、学杂费收入、销售和服务收入以及捐赠收入相对比较合理的结构,“大学依然是一个不得不服从联邦资助制度的那些高度集权的制度和规定的一个小贩”[28],而况中国乎,只不过中国大学这个“小贩”依赖政府更深,行为的自主权更少而已。

(二)政策依赖

大学作为社会和学术兼具的双重组织,势必受到政策和政治的双重影响。作为社会组织,大学的生存必须依赖政府的行政认可和行政审批;作为教育机构,教育的政治属性和大学的社会中心地位决定了任何国家都必须把大学置于其控制之下。大学无论情愿与否,都势必直接间接地生存在政治的晴雨表下。正如布鲁贝克所说:“对高等教育在政治上的合法地位用不着大惊小怪,所有伟大的教育哲学家都把教育作为政治的分支来看待。”[29]随着大学职能的增加和地位的增强,大学对社会事务介入的广度和深度必然随之增加,自身政治化不可避免。而“高等教育越卷入社会的事务中,就越有必要用政治观点来看待它。就像战争意义太重大,不能完全交给将军们决定一样,高等教育也相当重要,不能完全留给教授们决定”[30]。

从环境依赖的角度看,政治环境作为组织“将自己溶进社会系统,并从中不断地获取支持与合法性的一种方式”[31],对中国大学影响至深。检视中国大学的历史,自京师大学堂开始,政治环境的基因就深存其中,至新中国成立以来,大学为政权和阶级服务的要求伴随始终。如今,高等教育的指导思想、基本原则和领导体制等更从法律角度明确规定了大学政治合法的要求。正如习近平总书记2016年5月在哲學社会科学工作座谈会上提出的“坚持以马克思主义为指导,是当代中国哲学社会科学区别于其他哲学社会科学的根本标志,必须旗帜鲜明加以坚持”。因此,坚持以马克思主义为指导和社会主义办学方向也是我国大学必须旗帜鲜明加以坚持的政治合法性要求。自然,大学从政治合法的要求出发,从办学方向、指导思想、课程设置和科学研究等方面都必须服从和服务于政治合法,进而在办学行为上形成政治合法性的依赖也是再正常不过的事。

除此以外,政府还通过制定各种政策进行社会资源的分配让大学对政府和政策形成高度依赖。由于大学组织的特殊性,大学除了需要经费、人力和场地等有形资源的支持外,政策的特别权利、学校的办学声誉等无形资源也对大学发展产生重要甚至是不可或缺的影响。其中,对我国大学影响深远的主要是“211工程”、“985工程”、“2011计划”和“双一流建设”等政府主导的各类工程和计划以及分批次招生、大学升格和更名等政策。

研究表明,学生作为衡量大学办学质量好坏的重要体现,高校能否进入“985工程”和“211工程”对其生源质量产生了根本性影响,重塑了我国高等教育的格局[32],而招聘单位在明知违反国家法律和国家主管部门三令五申严禁的背景下,依然要求只招“985工程”或“211工程”高校毕业生的现实从反面折射出问题的重要。同时,在我国目前按批次录取的招生制度下,“提前批”、“第一批”和“第二批”等分批次录取不仅关乎生源质量,更是大学办学声誉和社会认可的体现。而高校的升格和更名对学校而言更是一件事关发展和脸面的大事,是学院还是大学,是区域性大学还是全国性大学事关学校发展空间、学校社会形象、学生招生就业、学校核心竞争力,兹事体大,谁敢不、谁能不趋之若鹜。学生的“一进一出”、强者恒强的“马太效应”固然是大学办学质量的综合体现,但学校是否是“211工程”或“985工程”学校、学校在哪个批次招生、学校是否是大学除了学校综合实力外,非常重要的是政府部门的自由裁量权。“985工程”按进入工程的时间先后有“小985”和“大985”之分,“211工程”也有“大小”之分(“小211工程”指入围中西部高校基础能力建设工程的100所高校);学校在哪个批次招生就有国家划定的最低录取分数线托底;2013年5月至2015年4月,全国共有215所高校获准更名。[33]这些自由裁量权较大的政策给大学带来的效应在公众很难评价、社会又缺乏权威的评估机构的背景下,不仅意味着政府为这些政策担保,而且对公众认识高校和学生选择高校产生了重要影响,更是深刻地影响和左右着高校的发展。如此情形下,“坐稳了奴隶”和“做奴隶不得”都是高校基于资源依赖身不由己的选择。

(三)人事任免依赖

资源依赖理论认为:“组织是充满巨大的力量和能量的社会工具,而最关键性的问题是由谁来控制这些力量以及控制的目的何在。”[34]英国著名教育家、原剑桥大学校长阿什比也曾说过:“大学的兴旺与否,取决于其内部由谁控制。”[35]实际上,大学的兴旺与否,不仅取决于内部由谁控制,而且取决于外部谁在控制大学。大学的权力来源决定了权力主体向谁负责,反映谁的意志,执行谁的命令。西方大学的权力主要来自学者权力(学术权力)和政府授权(前期是教权和皇权,后面是政府授权),由于历史和环境原因,二者之间基本形成和保持了动态平衡,而我国大学权力从出生之日起就来自政府授权,加之在发展过程中又没有形成与之平衡的学术权力,故政府授权的权力在大学一支独大。

尽管学者是大学的主体,大学的发展和活力也主要取决于学者的贡献,但在目前的环境下,中国大学的兴旺与否,毫不客气地说主要取决于校领导的控制,特别是党委书记和校长的领导,而在党管干部、党管人才的制度安排下,两个主要校领导甚至全部校领导都由上级组织部门和教育主管部门任命,自然校领导的行为主要是向上负责,而不是对全体教师和学生以及大学负责。尽管大学校长是大学的法人代表,是校内外众多利益相关者的协调人,会努力保持各种关系的张力平衡,但他的职权合法性由上级行政授权,本质上还是一种政治权力和行政权力,最终还必须把对上负责作为首选。大学中政治权力的强制性、功利性、操纵性和权威性[36],在当前全面从严治党和强调责任追究的大背景下,理性的校长们更是把对上负责和向上依赖作为首要和优先原则,既不能也不敢说不。

同理,大学在内部也通过任命各职能部门和学院、系、所等的负责人来实现对大学的内部控制和管理。由于组织不仅是各种利益的联合体,“同时又是影响力和控制力交易的场所,对那些提供较多关键和稀缺资源的参与者来说,他们就会获得对组织更多的控制权”[37],于是,大学内部各层级的负责人作为政府权力链条末端的行使者自然承担起政府各种资源的争取和资源在大学内部的分配和管理,进而实现对大学的更多控制。所以,尽管我国大学存在着行政权力过度强化、政治合法过度突出、资源分配过度依赖、科层管理功能失调的合法性困境[38],政府和大学依然通过人事任免保证自己意志的顺利执行和大学的有序运转,而行政权力的内在逻辑、科层制的内在规定和深厚的文化传统也潜移默化地规训着大学各层级管理者依赖其中。

三、大学应对与依赖消除

(一)大学的顺从与应对

菲佛和萨兰基克认为,组织对环境的依赖性使得外部限制和对组织行为的控制成为可能,甚至是不可避免,所以组织主要采取顺从环境、控制对特定资源的依赖和影响改变环境等策略来应对环境,获取资源。

顺从是目前我国大学处理与资源主要提供者——政府之间关系的主要策略。政府一方面通过分配办学经费、核定招生规模、人事任免和出台各类管理政策等法定管理权来迫使大学服从政府管理。当然,管理的过程也是资源分配的过程。另一方面又通过设立各类工程和项目、实行大学分层、强化各类考核和评估等多种手段,分配对大学发展至关重要而又不可替代的资源来增加对大学的影响途径和影响能力。例如,政府按照在校生数拨款的政策激发了高校大规模扩招的冲动,短期内实现了拉动经济、缓解就业和高等教育大众化的目标,随之而来的教育质量下滑、就业困难又导致各类质量工程和考核高校就业率等政策的出台,伴随其间的所谓专业“红黄牌”和核减招生人数等高悬利剑让大学除了顺从别无选择。同时,从理性选择的角度,既然不能、不敢、不愿也不值得有其它选择,而选择顺从反而有助于获取各种资源,何乐而不为呢。

当然,顺从并不是无代价的。顺从意味着決定权的损减,承认自治权的有限性,并不符合组织的长期利益。因此,“最直接的解决办法就是将组织发展成为一个依靠各种交换,较少依赖单个交换的状况”[39]。控制对特定资源或特定资源来源的依赖就成为组织的另一种必然选择。如前所述的大学对办学经费的依赖就从以前的对政府办学经费的单一依赖逐渐转变成政府投入、学杂费收入、社会服务收入和社会捐赠收入等多种依赖;而未进入“985”、“211”等各类工程的大学则选择突出办学特色、提高办学质量、紧密联系社会等各种途径来提高声誉,换取即使顺从也无法获得的各类资源。需要注意的是,在目前的环境中,由于政府掌握着大量资源,而大学在政府之外寻找资源的空间有限,客观上也造成了高校寻找替代资源的积极性不高,效果不好,反过来进一步加剧了大学对政府的资源依赖。

如果我们认为“组织不仅受到经济、社会、政治和法律环境的制约,而且事实上,法律、社会规范、价值观和政治成果,也部分地反映了组织为了实现生存、增长和增进利益所采取的行动”[40]的话,那么影响和改变环境就是可能的积极行动,其中参与标准的制定和政策的调整就是其一。对大学而言,行动之一就是向社会和政府通过不同途径,以不同方式反复说明自身的理想、规律和价值。毫不讳言,我国目前社会和政府对大学的理解和要求与大学自身的理解存在较大差距,社会和政府要求大学注重实用,而大学则强调其价值追求,两者之间差距的弥补甚至是形成张力平衡需要大学和大学学者通过媒体、论坛、智库等各种平台不断说明和鼓与呼。在具体领域,大学非常乐意派出本校专家参与国家各类项目的咨询和评审,也非常积极派出自带薪水的干部到国家各部门挂职,除了掌握话语权、获取信息和做好公关外,影响环境也是重要因素。当然,所有的出发点都是为了更好、更快、更便利地获取资源。

大学为了获取资源,可以采取各种行动影响外部环境,同时,为了更好获取资源和控制资源的分配,进行内部的机构设置也是创造环境的重要组成部分。我国大学从肇始之初到如今,校内机构的设置基本保持了与政府的同构,一方面有历史和政治的原因,另一个方面就是与政府同构的校内机构方便与政府对接,从而对上获取资源,对内实现资源分配。资源依赖理论认为,组织中力量的聚集是围绕着关键和稀缺资源组织起来的,而影响组织内部机构实力的因素主要包括获取资源的能力、资源的可替代性和组织的可替代性。从这个角度就比较容易理解大学中饱受诟病的行政权力为什么凌驾于学术权力之上。实事求是地说,我们也很难想象由学术共同体来决定资源的分配和学者能获取政府控制的资源。如果资源的获取和分配方式不发生改变的话,掌握资源的校内机构和由此代表的行政权力的强势基本很难改变,自然,“去行政化”也可能变成“永远在路上”的常态。

(二)依赖消除

资源依赖理论认为,解决单一资源或者市场的过度依赖的办法是缓和组织与不稳定状况之间可能发生的碰撞。对我国大学而言,要缓解目前的这种碰撞常态,关键在于政府放权,真正实现市场在资源配置中起决定性作用。因为放权不仅在于取消限制,更在于资源分配与控制的调整。事实上,十八大以来的各项改革措施主要也是涉及资源分配方式的改革。比如,国务院发布的《关于深化考试招生制度改革的实施意见》要求“创造条件逐步取消高校招生录取批次”。《关于进一步落实和扩大高校办学自主权,完善高校内部治理结构的意见》提出要“探索实施高校依法自主办学负面清单管理”,“不得在行政审批事项公开目录之外实施其他行政审批”;“编制确需保留的评审评估评价和检查事项目录清单,不得开展目录清单外的评审评估评价和检查事项”。《关于深入推进教育管办评分离,促进政府职能转变的若干意见》提出:“严格控制针对各级各类学校的项目评审、教育评估、人才评价和检查事项,大幅减少总量。”可以预见,若这些措施真正能够实现,必将不同程度改变大学对政府的依赖。

当然,既然大学消耗了社会资源,社会就要评价大学活动的有用性和合理性,但由此引发的谁有权利评价、谁来评价、按照什么标准评价等问题就显得尤为重要。尽管政府承诺引入市场机制,委托第三方评估,但若第三方背后依然是政府推动或者是第三方与政府有千丝万缕的联系,资源分配的方式依然不能打破。目前号称由第三方独立开展、实则由教育部学位与研究生教育发展中心主导的第四轮学科评估之所以引起各大学高度重视、紧锣密鼓准备,主要还是因为教育部的背景和评估结果与资源分配直接联系。所以说,资源分配方式是否能够真正落实,考验政府的决心和诚意。

從现实考量,在目前资源依赖难以一时消除的情况下,以稳定、规范和透明的方式获取资源也是消除依赖的一种途径。毕竟,“对一些组织来说,稳定性比收益和增长更为重要。重要资源的不稳定性使组织的生存变得更不确定”。“只有当组织所需要的资源在环境中更加稳定和更加丰富时,才能看到组织生存的连续性。”[41]因此,对大学财政性教育经费的投入实行以固定系数和各高校参数计算的定额拨款就不失为一种比较好的办法。这从政府在《关于进一步落实和扩大高校办学自主权,完善高校内部治理结构的意见》中提出的“提高基本支出经费比例,降低专项经费的比例”和高校管理者提出的“当前的着力点应该是进一步提高定额拨款占总体拨款的比例,提高定额的标准,确立生均定额拨款为主的财政经费分配基本模式,让高校能够有更大的经费统筹安排自主权和办出特色的资源配置基础”[42]就可得到证明。

当然,定额拨款并不等于否定市场竞争。“高等教育中不同机构之间竞争不仅是可能的,而且从总体上来说是最好不过了”[43],但关键在于政府是否允许和鼓励充分市场化的资源竞争。如果政府不垄断和主导各类评估,各种各样有影响力的评估和评估机构就会发展起来;如果政府鼓励和支持社会提供各种教育资源,教育资源的提供者和来源就会多样化,大学就会在各种不同的评估标准和资助标准中作出选择。自然,在资源充分竞争的条件下,大学的特色和定位就会得到充分体现,目前单一依赖政府资源而导致的“千校一面”的局面也会得到缓解。

除此以外,在目前大学依赖中占据重要地位的还有人事任命依赖。不解决校领导任命和考核问题,目前国家层面的各种放权措施在实际中都难免会打折扣,国家力推的取消大学行政级别也可能是“换汤不换药”。《高等教育法》和《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》都规定:“普通高等学校实行党委领导下的校长负责制。”若能实行由大学举办者、师生代表、校友代表和其他利益相关者代表组成的大学校长招聘委员会,提出校长候选人选报举办者任命,并且在实际工作中能真正让校长从对上负责转变为对大学负责,这将对我国大学的发展起到巨大的推动作用。

在大学行为似乎千奇百怪、人人皆可问诊把脉的当下,本研究从资源依赖的角度客观解释大学的各种行为选择,无意于对大学存在的各种问题讳疾忌医,只想表明“它不只是认定一就是一,二就是二,而且还关注一何时不是一,二何时不是二”[44]有时也很必要。

参考文献:

[1][美]克拉克·克尔.高等教育不能回避历史[M].王承绪,译.杭州:浙江教育出版社,2001:51.

[2][35][英]阿什比.科技发达时代的大学教育[M].滕大春,滕大生,译.北京:人民教育出版社,1983:6,59.

[3][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][31][34][37][39][40][41][美]杰弗里·菲佛,杰勒尔德·萨兰基克.组织的外部控制:对组织资源依赖的分析[M].闫蕊,译.北京:东方出版社,2006:3,26,23,2,23,67,51,52,54,56,60, 209,25,286,120,209,52.

[4]王思斌.社会学教程[M].北京:北京大学出版社,2003.

[5]Selznick,P.TVA and the Grass Roots: A Study in the Sociology of Formal Organization[M].Berkeley: University of California Press.1949.

[6]Thompson,J.D ,McEwen,W.J..Organizational Goals and Environment: Goal-setting as an Interaction Process[J].American Sociological Review, 1958(23):23-31.

[7]Thompson,J .D.Organizations in Action[M].New York :McGraW-Hill,1967.

[8]Zald,M.N.ed.Power and Organizations[M].Nashville:Vanderbilt University Press,1970.

[19]冯向东.大学学术权力的实践逻辑[J].高等教育研究,2010(4):28-34.

[20]韩水法.世上已无蔡元培[J].读书,2005(4):3-12.

[21]1999年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].[2016-06-02].http://moe.gov.cn/s78/A03/ghs_left/s182/moe_633/tnull_841.html.

[22]2014年全国教育事业发展统计公报[EB/OL].[2016-06-02].http://www.moe.edu.cn/srcsite/A03/s180/moe_633/201508/t20150811_199589.html.

[23]赵俊芳.我国高等教育大众化十年盘点与省思[J].高等教育研究,2009 (4):25-33.

[24]钟云华,胡惠伟.我国高等教育财政拨款模式演变及展望[J].黑龙江高教研究,2009(1):68-70.

[25]南都数据新闻工作室.211,985高校拿走全国七成政府科研经费[EB/OL].[2016-06-05].http : //paper.oeeee.com/nis/201411/18/294783.html.

[26]章开沅.谁在“折腾”中国大学[J].同舟共进,2009(6):28-29.

[27][美]伯顿·克拉克.高等教育新论——多学科的研究[M].王承绪,等译.杭州:浙江教育出版社,2002: 29.

[28][美]弗雷德里克·E·博德斯顿.管理今日大学为了活力、变革与卓越之战略[M].王春春,赵炬明,译.桂林:广西师范大学出版社,2006:107.

[29][30][美]约翰·S·布鲁贝克.高等教育哲学[M].王承绪,等译.杭州:浙江教育出版社, 1987:15.32.

[32]栗晓红,张莉娟.“985工程”对高校本科生源质量的影响[J].北京大学教育评论,2014(4):157-169.

[33]郑晋鸣,许琳.大学更名,何时不再被政绩左右[N].光明日报.2015-06-11(6).

[36]任增元.权力制约、资源依赖与公共选择:大学自治悖论的实践逻辑[J].清华大学教育研究,2016(12):111-118.

[38]李从浩.中国大学行政权力合法性实践[J].高教探索,2015(5):19-25.

[42]徐明稚.中国高校怎样才能办出自己的特色[EB/OL].[2016-06-10].http://mxliuvip.blog.sohu.com/309154644.html.

[43][美]玛丽·亨克尔,布瑞达·里特.国家、高等教育与市场[M].谷贤林,等译.教育科学出版社,2005:169.

[44]张楚廷.教育学为何需要哲学[J].高等教育研究,2011(9):1-5.

(责任编辑钟嘉仪)