《士禮居藏書題跋記》“《國語》二十一卷校宋本”輯證

2017-03-05郭萬青

郭萬青

本篇出《士禮居藏書題跋記》,今所録者出滂喜齋刻本。其中所收題跋,尤其像錢曾的題記,也見於《讀書敏求記》的各種版本中。對黄丕烈校宋本《國語》題跋的整體梳理與研究,目前衹見日本小方伴子《宋明道二年刊本〈國語〉の黄丕烈重刻》(《人文學報》第403號,第1-28頁)一篇。小方伴子文章的主體共兩部分,第一部分是為黄丕烈題跋做校勘、注釋、翻譯和補記的工作,第二部分探討黄刊明道本的底本問題。第一部分的校勘等用滂喜齋刻本、周少川點校本以及相關典籍。今並採録其識語。

吾家所藏《國語》有二,一從明道【輯證】〇管庭芬、章鈺《校證》曰:勞權云:“係天聖。”二年刻本影抄,一是宋【輯證】〇管庭芬、章鈺《校證》曰:刊本脱“庠”字,從錢校補。阮本同脱。某校本補“庠”字。公序補音【輯證】〇管庭芬、章鈺《校證》曰:晁氏《志》云:宋庠《補音》三卷。南宋槧本。間以二本參閲明道本,《周語》云:“昔我先王世后稷。”注云:“后,君也。稷,官也。”則是昔我先王世君此稷之官也。考之《史記·周本紀》亦然。而公序本直云“昔我先世【輯證】〇管庭芬、章鈺《校證》曰:一本改“世”作“王”。題詞本、阮本均作“世”。后稷”,讀者習焉不察,幾訛周家之后稷矣。【輯證】〇管庭芬、章鈺《校證》曰:按毛斧季《汲古閣書目》云:“《國語》五本,從絳雲樓北宋版影寫。首章有‘昔我先王世后稷’云云。”知亦從明道刊本抄。鈺按:楊守敬有明刊宋庠本,云:“明道本固有勝公序處,而公序之得者十居七八。即如卷一‘昔我先王世后稷’,公序本無‘王’字。錢遵王、顧千里、汪小米皆以明道本有此字為奇貨,而許宗彦云:‘韋解於下先王不窋始釋王字,則此惟云先世,可知明道本未必是,公序本亦未必非也。’”〇小方伴子曰:董增齡《國語正義》、大野峻《新釋漢文大系國語》などは、公序本の“昔先王世后稷”を採用する,明道本《札記》は公序本を誤りとする。戴震《周之先世不屈以上闕代系考》(《東原文集》卷一所收)に關連する記述がある。〇萬青按:楊守敬没有看到陳樹華的《春秋外傳國語考正》,實際上陳樹華也並不認為公序本無“王”字是錯誤的。“襄王二十四年,秦師將襲鄭,過周北門,左右皆免胄而下拜”注云:“言免胄,則不解甲而拜,蓋介胄之士不拜,秦師反是,所謂無禮則脱也。”公序本又失去“拜”字,與注文大相違背。微明道本,於何正之。【輯證】〇管庭芬、章鈺《校證》曰:鈺按:錢大昕於遵王所舉二事外復得六事,當以明道本為勝。詳見《養新録》。今世所行《國語》皆從公序本翻雕,知二字之亡【輯證】〇管庭芬、章鈺《校證》曰:胡校本“亡”下有“其”字。來久矣。【輯證】〇萬青按:《敏求記》“久矣”下尚有“他不具悉也”一句,管庭芬、章鈺《校證》云:“刊本缺末句。題詞本無,阮本有。勞校本嚴修能云:‘嘉慶庚申蘇州黄氏讀未見書齋翻刊明道本,吾友顧千里代為考證,附校記一卷。’”也是翁錢遵王識。(在卷首)【輯證】〇小方伴子曰:影抄明道二年本については、錢曾《述古堂藏書目》(卷一·春秋)に、“國語韋昭注二十一卷四本北宋本影抄”という記載がある。同書の“宋公序補音南宋槧本”の方は、族曾祖錢謙益から讓り受けたきのであろうか。錢謙益《絳雲樓書目》(卷一·春秋類)に“宋刻外傳國語二十一卷吴侍中韋昭注宋庠著國語補音三卷”という記載がある。〇萬青按:此見錢曾《讀書敏求記》卷一,標目作“韋昭注國語二十一卷”,管庭芬、章鈺《校證》曰:“按吴校本作二十卷,《述古目》注‘北宋本影抄’五字。鈺按:均二十一卷,吴校誤。勞權云:‘當作國語解。《絳雲目》宋刻外傳國語三册。’鈺按:粵雅本無‘三册’字。”(錢曾撰,管庭芬、章鈺校證:《讀書敏求記校證》,北京:中華書局1987年影長洲章氏刊本,第39頁)

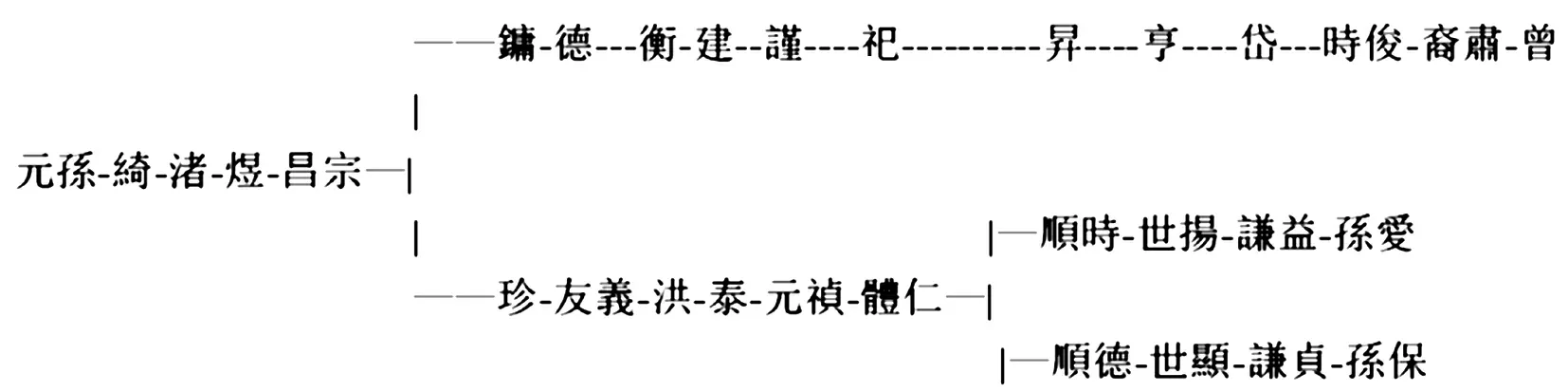

宋板《國語》二本,一摹吾家明道二年刻本,比真本不差毫髮;【輯證】〇陳樹華曰:此條已刻入《讀書敏求記》中。〇萬青按:從錢士興家摹寫的明道本,也即抄本有二種,一種為毛抄本。毛扆(1640-1713)《汲古閣珍藏秘本書目》云:“《國語》五本一套,從絳雲樓北宋本板影寫,與世本大異。即如首章‘昔我先王世后稷’,今時本脱‘王’字。蓋言先王世為后稷之官也。此與《史記》合。他如此類甚多。此特其一爾。六兩。”(《士禮居叢書》本,第4頁)毛扆是陸貽典(1617-1686)的女婿,陸貽典勘校所依據的影寫本是錢曾的,毛扆影抄明道本不知道是不是受到陸貽典的影響。絳雲樓失火在順治七年(1650),又錢士興萬曆三十八年去世(1610),而有此題記,則毛抄本當在萬曆三十八年之前抄成。河田羆(1842-1920)編《靜嘉堂秘籍志》卷五云:“《國語》毛抄本天聖明道本(吴韋昭注),抄五本。《國語》二十卷(“二十”當作“二十一”),汲古閣毛氏影寫宋天聖明道本。吴韋氏解。自序。按末有‘明道二年四月初五日得真本’一行,‘天聖七年七月二十日開印’一行,‘江陰軍鄉貢進士葛惟肖’一行,‘鎮東軍權節度掌書記魏庭堅’一行。汲古本即黄氏士禮居刊本所祖也。按:《儀顧堂題跋》云:‘天聖明道本《國語》二十一卷,題曰‘韋氏解’,毛氏汲古閣影宋抄本。每頁二十二行,每行二十一字,小字雙行,每行三十一字。前有韋昭序,末有‘天聖七年七月二十日開印’‘江陰軍鄉貢進士葛惟肖再刊正’‘鎭東軍權節度掌書記魏庭堅再詳’‘明道二年四月初五日得真本凡刊正增减’四行。嘉慶中,黄蕘圃影摹板行,絲毫不爽。此則其祖本也。卷首有‘毛晉’二字朱文連珠印、‘宋本’二字朱文楕圓印、‘甲’字朱文方印,卷三、卷七末有‘毛晉’連珠印、‘汲古主人’朱文方印、‘毛扆之印’朱文方印、‘斧季’二字朱文方印,卷四、卷八、卷十二、卷十七前均有‘毛晉’連珠印,卷十一末有‘汲古閣’朱文方印、‘毛晉之印’朱文方印、‘毛氏子晉’朱文方印、‘筆研精良人生一樂’朱文方印、‘毛扆之印’朱文方印、‘斧季’朱文方印,卷十六末有‘毛晉書印’朱文方印、‘汲古得修綆’朱文長印、‘毛扆之印’朱文方印、‘斧季’朱文方印,卷二十一末有‘毛晉私印’朱文方印、‘子晉’朱文方印、‘汲古主人’宋文方印。此書從絳雲樓北宋本影寫,原裝五本,見《汲古閣秘本書》。日後歸潘稼堂太史,乾嘉間為黄蕘圃所得。黄不能守,歸於汪士鍾。亂後歸金匱蔡廷相,余以番佛百枚得之。毛氏影宋本尚有精於此者,此則以宋本久亡,世無二本,故尤為錢竹汀、段懋堂諸公所重耳。《提要》云:‘昭字宏嗣,雲陽人。官至中書僕射。《三國志》作韋曜,裴松之注謂為司馬昭諱也。’”(日本大正六年刻本,本卷第9-10頁)從陸氏題記可知,毛抄本也是從錢氏絳雲樓刊本影寫,後歸潘耒(1646-1708),後歸黄丕烈(1763-1825),再歸汪士鍾(?1786-?),再歸蔡廷相(蔡廷楨[?1803-?]之兄),最後歸入陸心源(1834-1894)皕宋樓,1907年歸入日本靜嘉堂文庫。但是文獻中没有見到據毛抄本勘校《國語》的記載。另外一種就是錢抄本。錢曾也是從絳雲樓藏明道刻本影抄者,但是錢抄應該比較晚。從下文陸敕先題記可知,錢抄本後歸葉林宗,葉林宗之後歸入誰家,缺乏相關記載。錢抄本的傳録本較多,但是錢抄本最終下落不明,文獻載籍中没有相關記載,或許可以從錢曾個人藏書的流散去考求。何焯曾見傳録本,不知是錢抄還是毛抄,黄丕烈和顧廣圻也各自收存過傳録本的殘卷,並且顧廣圻根據自己所得三卷寫刻《國語》,顧氏認為黄丕烈所得五卷寫手不佳,故摹寫上版。至於黄、顧二氏所收抄本殘卷究竟是錢抄還是毛抄的傳録,也不清楚。可見清初期影寫本的傳録比較複雜,可能有的直接從錢抄傳録,有的可能根據傳録本傳録,由於傳録者文化水平、書寫水平等不一樣,故而傳録本恐怕也不盡一致。一是宋公序補音刻本,段節分明,注解詳備。【輯證】〇萬青按:此處所謂“宋公序補音刻本”,當即指張一鯤本或後來根據張一鯤本翻刻的本子。否則,“段節分明,注解詳備”八字無法坐實。合而觀之,此書遂無遺憾。【輯證】〇萬青按:錢士興認為公序本、明道本相互參校,在此基礎上做一個定本,二本互有優劣得失,取二本之長,《國語》纔能在文本上比較信實。可見錢氏持論相當平允。嘉靖中,吴門翻宋本,【輯證】〇小方伴子曰:嘉靖中吴門翻刻宋本:明·嘉靖期には、金李本、許宗魯本など數種の重刻公序本が刊行されてぉり、吴門翻刻宋本もそうした重刻公序本のひとつである。明代の重刻公序本については、《張元濟古籍書目序跋彙編》(中册,第492頁)が“許宗魯、金李治覆本猶未能盡公序宋刻舊本之長”と評しているが、吴門翻刻宋本も、上の記述をみると、宋刊本とはかなり異なつていたようである。〇萬青按:此指金李澤遠堂嘉靖四年刊本。闕誤多矣。錢士興記。【輯證】〇萬青按:錢士興是明人為數不多的以明道本和公序本皆為宋版本的人。清代很多校勘學家直稱校抄本為“宋本”,實際並不準確。徐復觀(1903-1982)根據錢士興的記載,認為錢氏所藏即為明道本之初刻本,並且推斷錢士興或為錢遵王(1629-1701)的父親錢嗣美(氏著《釋“版本”的“本”及士禮居本〈國語〉辨名》,氏著《兩漢思想史第一卷》,上海:華東師範大學出版社,2001年,第242-247頁)。徐復觀對錢士興的推斷是錯誤的,實際上“士興”是錢謙益(1582-1664)父親錢世揚的又名。錢謙益《先父景行府君行狀》云:“先君諱世揚,字孝成,一字偁孝。”(錢謙益著,錢曾箋注,錢仲聯整理:《牧齋雜著》,上海:上海古籍出版社,2007年,第745頁)不見有“士興”之名,方良《錢謙益年譜》則謂:“字孝成,又字士興、偁孝。”並謂錢世揚“生於嘉靖甲寅年九月初十日,卒於萬曆庚戌年五月十六日,享年57歲”。(方良《錢謙益年譜》,北京:中國書籍出版社,2013年,第3頁)而且方良《年譜》標注即根據錢謙益《行狀》,或方氏另有所本。但是“錢士興”之名文獻罕見,檢明張世偉《自廣齋集》卷十六《存笥集紀略》云:“《弔趙太君》,太君為錢士興先生祖母。先生延館投分,俱以春秋名家,轗軻晩歲,情倍相憐,而笥中無他文書,故存之。”審錢謙益曾祖母確為趙氏。如果錢士興是錢謙益父親成立,則本條當置於錢遵王識語之前。小方伴子《宋明道二年刊本〈國語〉の黄丕烈重刻について》根據錢氏世系繪有錢氏世系圖表,如下:

也可為證。

明道本《周語》單襄公曰:“驩此其孫也。”注曰:“此周子者,晉襄公之孫也。”“襄”字上應無“單”字,以公序本為正。【輯證】〇萬青按:詳見《周語匯挍集解輯評》之“公子周事單襄公”篇。《楚語》王孫圉,明道本作“王孫圍”,未審孰是。【輯證】〇萬青按:汪遠孫《國語明道本考異》懷疑“圍”字當是“圉”字之誤。士興又書(均在卷首敘後)

戴剡源先生《讀國語》【輯證】〇萬青按:《周叔弢古書經眼録》無“語”字,或脱。曰:“先儒奇太史公變編年為雜體,有作古之材。以余觀之,殆仿【輯證】〇萬青按:《周叔弢古書經眼録》“仿”作“放”。於《國語》而為之也。”【輯證】〇萬青按:詳見前文。《周叔弢古書經眼録》謂此處有“歸來草堂”朱文方印。此真讀書好古之識!世無識【輯證】〇萬青按:《周叔弢古書經眼録》“識”誤作“戴”。書【輯證】〇萬青按:《周叔弢古書經眼録》“書”下有“之”字。人,但知蘇、歐通套評論之而已。洞庭葉石君識,時年六十有七。三月十一日(在卷末)【輯證】〇萬青按:《周叔弢古書經眼録》謂“墨筆,在卷末”,此處有“葉樹廉印”白文方、“石君”朱文方二印。葉石君即葉樹廉(1619-1685)。徐乾學(1631-1694)《憺園文集》卷三十四《葉石君傳》曰:“葉石君者,隱君子也。性嗜書,世居洞庭山中,嘗游虞山,樂其山水,因家焉。所至必多聚書。嘗損衣食之需以購書,多至數千卷。會鼎革兵燹,盡亡其貲財,獨身走還洞庭。其鄉人相與勞苦,石君顰蹙曰:‘貲財無足言,獨惜我書耳。’鄉人皆笑之。已復居虞山,益購書,倍多於前。石君所好書與世異,每遇宋元抄本收藏古帙,雖零缺單卷,必重購之,世所常行者勿貴也。其所得書,條别部居,精辨真贋,手識其所由來。識者皆以為當。有三子,時誡之曰:‘若等無務進取,但能守我書讀之,足矣。’年六十七,卒於家。石君既没,而鄉人益思之,以為王君公仲長子光流亞也。其友黄儀子鴻嘗為予言,因為之傳。石君名樹蓮,嘗為邑諸生,已而棄去。石君其字也。子鴻,精方輿之學,亦奇士。”(《四庫存目叢書·集部》第243册,第311頁)《周叔弢古書經眼録》此段識語之下復録唐翰題識云:“是書舊藏同里沈氏稻香齋。咸豐癸丑,子壽八弟得之,寄至南清河。子壽篤於友愛,無他嗜好,而於余所好者必購以寄。是本為陸敕先先生手校宋栞,後有題記並葉石君跋語,源流具在。予寶愛甚摯。甲寅旋里,攜之行篋中,寄藏於吴門桐溪吟舫陳氏。庚申之亂,賴容齋伯仲攜避東海濱,得不罹於劫。壬戌冬十一月四日,容齋自海門來訪於淮浦,舉以見歸,如逢故人,而子壽殁已兩日矣。嗚呼傷哉!每一展卷,為之泫然。同治二年春三月朔日新豐鄉人唐翰題記於淮安公廨之唯自勉齋。(“唐翰題”右朱文方印、“歷刧不摩”朱方、“宜孫”白文方)(墨筆在卷末)(《周叔弢古書經眼録》,第146頁)

錢遵王印寫錢宗伯家藏宋刻本,與今本大異,今歸於葉林宗。借勘一過。戊戌夏五【輯證】〇萬青按:周叔弢《周叔弢古書經眼録》著録了陸敕先校宋本,且徧録題識。可以為校。五,《經眼録》作“六”。月六日,常熟陸貽典校畢識。【輯證】〇陳樹華曰:吴中藏書家多有校宋本,皆從錢氏所臨本,轉寫每有舛誤。陸敕先手校本未得寓目明道刻本,恐已落絳雲樓之燼。即遵王印抄之本,不知今歸何處矣。《國語》一書,必得北宋本一二種參定,庶無遺憾。遵王之論,尚欠精審,謂“左右皆免胄而下拜”“拜”字宋公序本失去,則是宋氏《補音》中云云,竟似全未一讀者,海内不乏善本,不知此生能遇與否?甚矣,校讎之難,成書之不易也。冶泉記。〇萬青按:葉林宗(1605-1665),名奕,葉石君從兄。徐珂(1869-1928)《清稗類抄·鑒賞類》云:“葉林宗,名奕。好學,多藏書,搜訪甚力。每見案頭一帙,必假歸,躬自繕寫,篝燈命筆,夜分不休。一得秘册,即與錢遵王互相傳録,雖昏夜,必扣門,兩家童子輒聞聲知之。”江標(1860-1899)《黄蕘圃先生年譜》卷上引《海虞詩苑小傳》云:“陸貽典,字敕先,號覿庵。自少篤嗜文典,師東澗而友鈍吟。又按敕先常熟人。”根據潘天楨(1919-2004)《陸貽典的生卒年》(氏著《潘天楨文集》,北京:北京圖書館出版社,上海:上海科學技術文獻出版社,2002年,第274-276頁),陸氏生於明萬曆四十五年丁巳(1619),卒於清康熙二十五年丙寅(1686)。根據潘氏對陸貽典生卒年的考證,則此處“戊戌”當為清順治十六年(1658)。陸貽典、毛扆、錢遵王、葉林宗、葉石君、何焯等人對明道本刻本或者抄本的記述大體勾勒了明末清初《國語》明道本的傳播方式與形態,即刻本不可得,藉助抄本進行校抄。此處陸貽典即用錢抄本進行校勘。《周叔弢古書經眼録》謂此識語下有“陸印貽典”白文方印。

六月十二日,燈下覆校畢。敕先(在卷末)【輯證】〇萬青按:《汲古閣珍藏秘本藏書目》“國語”下周叔弢(1891-1984)標注云:“余藏陸敕先校宋本。”(李國慶《弢翁標注〈汲古閣珍藏秘本書目〉》,宫衛兵主編《藏書家》第12輯,濟南:齊魯書社2007年,第132-141頁)今審北京國家圖書館藏陸貽典校本底本為張一鯤本。卷一首頁依次鈐有“宋本”“善本”“周暹”“鷦安校勘秘籍”“敕先”“陸貽典印”“重熹鑑賞”等章,其中“鷦安校勘秘籍”是唐翰題(1816-1875)的藏書印,“重熹鑑賞”為吴重熹(1838-1918)的藏書印,“周暹”即為周叔弢藏書印。審陸貽典校本實以張一鯤刻本為底本,“國語第一”欄外書“接序末”,也就是説陸敕先所據錢抄本韋昭《國語解序》之後就是周語上内容,今黄刊明道本及其覆刻本序後有目録兩行“周(一二三上中下)魯(四五上下)齊(六一)晉(武七獻八惠九文十襄十一厲十二悼十三平十四昭十五)鄭(十六)楚(十七上十八下)吴(十九)越(二十上二十一下)”。審臺灣圖書館藏影抄明道二年刊本(存八卷)亦有目録兩行,唯“二十一”之“二”脱漏。這個殘八卷本即是黄丕烈、顧廣圻二人校刻明道本《國語》的依據,但是這個抄本到底是錢抄還是毛抄的臨抄本,顧廣圻也没有進行説明。或陸敕先看到的的確没有這兩行目録,當然也不排除陸貽典把這兩行目録算在韋昭序中的可能性。《周叔弢古書經眼録》謂此識語下有“敕先”朱文長方印,周氏謂此識語“朱筆在卷末”,比黄氏題跋提供信息更詳細。又周氏徧録陸氏卷中識語並標注在校本原書位置及鈐印情況等,為黄氏題跋所失收,今依次録如下:“原本十一行二十字,注雙行三十字,共二百三十四葉(墨筆在卷末)”“仲春廿二日校(墨筆在卷一)”“季夏九日重校於豐玉堂(朱筆在卷一)”“廿四日校(墨筆卷二)”“六月初九再校(朱筆卷二)”“戊戌六日朔校完此册(朱筆卷三,“陸印貽典”白文方、“敕先”朱文方)”“初二日校(墨筆卷四)”“六月十日敕先覆勘訖(朱筆)”“十日雨中又校(墨筆卷五)”“初三日校此卷(朱筆)”“初三日校(朱筆卷六)”“季夏十一日覆校(朱筆卷七)”“六月初四校(墨筆卷八)”“十一日再對(朱筆)”“初四日校(朱筆卷九)”“六月十二日早起校(墨筆,“陸貽典又字貽芳”白文方印)”“葉石君為余校此,今再校一過。改正處頗多。六月八日記(朱筆)”“葉校續校一過(朱筆卷十一)”“初八日再校一過(朱筆卷十二)”“敕先覆對(朱筆十三)”“初九再校(朱筆十四)”“自十卷至此,葉石君校,余再校一過(六月九日、“貽典”朱文連珠)”“(朱筆卷十五,“清款客”白文方)”“初五(墨筆十六)”“十二日再校(朱筆)”“初五日校(朱筆十七)”“十二日午再校(墨筆)”“初五日勘(朱筆十八)”“十二日覆對一過(墨筆)”“初六日校(朱筆十九)”“十二日重校(墨筆)”“季夏十二日晡時重一校(墨筆廿)”。

宋本《國語》從來罕【輯證】〇萬青按:《周叔弢古書經眼録》“罕”作“希”。有,義門先生以不得購見為恨事。此書晚出,可謂唐臨晉帖矣。末册有跋語,原尾【輯證】〇萬青按:《周叔弢古書經眼録》“尾”作“委”。可證。【輯證】〇萬青按:《周叔弢古書經眼録》謂此處有“宜孫”白文方印。又周氏此下别一行記云:“此條舊夾卷中,大類史西村手跡,石君跋尾有‘明古’二字朱文印,則當時瀏覽所及,遂書於别帋,亦未可知。余近於吴市得西村姓名印並押於副而記之。戊辰七月書於抱山廔。(“唐翰題”白文方印,墨筆在卷末)”(第147頁)又别起一行記云:“陸氏從錢塘遵王印寫錢宗伯家藏宋栞本勘校手寫,始仲春,訖於季夏。歲在戊戌,為順治十五年。至同治元年壬戌,閲二百有四年。嘉興新豐鄉人得寶藏之。(“福地散仙”白文長方印)”(第147頁)又别起一行記云:“錢唐汪遠孫《明道本考異》所據宋公序《補音》,以明嘉靖間許魯宗、金李二本參訂異同。此本張侍御一鯤所刊,在許、金後,以所引異同證之,當與兩本無甚優劣。明道本外,以公序《補音》為古,惜原本單行,經後人散附於各卷中,致失公序之舊耳。庚午二月十七日,重檢記。(“晉昌”白文長方印,墨筆在卷首)”(第148頁)又别起一行記云:“昨承命對《國語》,歸時略校一過,知其校勘精細異常,在黄氏未刻以前,洵秘篋也。黄刻從錢抄影宋本重刊,每半頁十一行,行大字十九至廿二字,夾注卅至卅五字不等。卷末署名及增減之‘減’字殘缺,並與校本相同。專此奉繳,祈即詧收。所有詩集即付去人帶下無誤。此請台安,不莊。世愚侄丁伊桑頓首。(此幼橋孝廉之子,號日扶,平湖學坿生。信箋粘於卷首)”(第149頁)又别起一行記云:“甲寅秋日,海豐吴先生出秘笈命讀,因取吾郡士禮居景宋本比勘,成校記一卷。長洲章鈺記。(“章鈺之印”白文方印、“式之”朱文方印,墨筆在卷末)”(第149頁)又别起一行題“陸敕先校宋本國語跋”,全文云:“吾吴士禮居黄氏刊天聖明道本《國語》為覆宋佳刻,稱重藝林。其《札記序》語謂:‘用所收影抄者開雕饗世。’蓋即指校宋本《國語》跋所謂‘繼得影寫明道本也’。惟是本果否即為錢遵王影寫絳雲樓宋刻真本,抑係傳録之本,蕘翁並未揭明。與金壇段氏序文謂‘用錢氏原抄付梓’云云,微有不同。此本即蕘圃跋校本所謂‘陸敕先校真本,推係藏於西船廠(吾蘇巷名)毛氏者’。蕘翁當日未克親見,越百餘年,為海豐吴氏得之。敕先於此書致力最深,再三讎勘,心細於髮,如字跡小有異同,必於第一見端摹眉上。‘通’字為宋真宗后劉氏父名,仁宗立為皇太后,故天聖間避諱作‘’、作‘’,明道間復舊,是為天聖刻本之真據。葉林宗題語具存。末粘‘宋本《國語》’云云一帋,乃義門弟子李明古(鑑)手跡,與書之後半眉上所黏校語係出一手。唐鷦庵以名字適同,目為明之史西村,係屬失考。前半欄下墨筆校語疑即李明古校出,由同人代為繕正,友人或指為義門弟子沈寶硯手書,證以蕘翁臨惠松厓校本跋語,謂‘陸敕先本寶硯秘不示人’,是此本先歸沈氏,後入毛子文家。寶硯校書甚多,似當年同學商量,審定移録,尚屬可信。毛氏印記既備列首尾,即蕘翁跋所記浙人戴君經所臨之名,亦見於第六卷十五葉,合校勘諸尊宿彙成一書,精確可信。藏書簿録中,鮮有過於此者。得見蕘翁所未見,可謂驚人秘笈矣。敬取士禮居刊本比勘,知敕先親見錢氏影宋真本與蕘翁所稱影抄本尚多異同,一一記出。約分兩類:一為陸改明本而與黄刊本異者;一為陸仍明本而與黄刊本異者。陸仍明本尚可謂敕先係取明本之長,故未塗改。陸改明本則敕先校例精嚴,決非專輒為之。據此,則黄氏所稱影寫明道本係屬傳録之本,段序謂用錢氏原抄付梓之説亦為同好假借之詞也。因録校記一通,謂石蓮先生正定。另有可備參考者,亦舉出附後。至墨筆校語及黏籖校語,是為讀明本及影宋本互勘之助,則别録一分藏之,不復備列。後敕先校畢之二百五十七年,歲在閼逢攝提格孟冬大雪節,長洲章鈺謹記。”(第149-153頁)周氏《經眼録》在章鈺題跋之後羅列鈐印,有“敕先(白文方)”“陸貽典印(白文方)”“宋本(朱文橢)”“善本(白文方)”“陸氏敕先收藏書籍(白文方)”“購此書甚不易(白文方)”“覿玄(白文長方)”“陸貽典一名貽芳(白文方小)”“敕先(朱文方小)”“李鑑之印(白文方)”“明古(白文方)”“李氏收藏(朱文方)”“毛印孝純(白文方)”“子文(朱文圓)”“遜敏齋藏(白文方)”“錢印天樹(白文方)”“葉氏藏書之印(白文長方)”“東坡過眼(朱文方)”“壬景子佳父(朱文長方)”“壬景審定之章(白文方)”“鷦安校勘私籍(朱文方)”“重熹鑑賞(白文方)”“石蓮周所藏書(白文長)”。(第153頁)周叔弢《經眼録》録存的題跋、鈐印比《文禄堂訪書記》所載更為詳盡細緻,可相互勘校。周叔弢的記載已經對陸敕先校宋本的遞藏過程梳理得十分清晰。(在卷首,楊紹和按:此段係墨筆書,無款。以蕘翁辛亥跋語證之,當從陸校本過録,故附於敕先諸跋之後。)【輯證】〇萬青按:從王文進《文禄堂訪書記》中徵引章鈺題記可知,這段題記為李明古所作。李明古為何焯弟子。

乾隆丁卯,照影宋本校,頗有俗字,不及新本之古。【輯證】〇萬青按:惠棟此處所謂“影宋本”即下文之“錢氏本”。從下文題識可知,惠棟校錢抄本無過,又以陸敕先臨校本校二過。惠棟所據的錢氏本恐亦傳録之本。

十月,從錢氏本再校,松崖棟記。

壬申正月上元,再閲一過。

二月七日,又閲一過。(均在卷末)【輯證】〇萬青按:國家圖書館藏惠棟校本卷一首頁右上角有“二月廿七”墨筆題識四字。

朱墨校宋本《國語》,墨筆得之友人,朱筆得之沈寶硯。云陸敕先校本也。敕先本,寶硯秘不示人,此特其臨本耳。壬申八月廿八日記。松崖。【輯證】〇萬青按:沈寶硯之名,衹見於各藏書目録中,籍貫等並不詳,唯《士禮居藏書題跋記》卷六《丁鶴年集四卷(元本)》云:“始見沈寶硯徵君手録殘本。”知沈寶硯未曾仕宦。乾隆丁卯為1747年,壬申為1752年。從上文可知,陸敕先校宋本真跡經由沈寶硯、吴重熹、唐翰題等人之手,最後歸於周叔弢,周氏捐贈給北京國家圖書館。是陸敕先校本有三,其一為陸氏真跡,其一為沈寶硯臨本,其一為戴經臨本。又韋力收藏有惠棟校本,底本為李克家本(韋力:《芷蘭齋書跋:惠棟批校〈國語〉二十一卷存卷一至卷三》,《收藏家》2012年第11期,第55-58頁),存卷一至卷三,卷三之末有墨筆題識云:“癸酉十二月朔日閲畢,松崖。”癸酉為公元1753年。韋藏本僅有“陸沆字冰篁”(陰文)與“陸僎字樹蘭”(陽文)二篆章,而國圖藏本僅惠棟本人的印就有多處,如“紅豆山房挍正善本”“惠棟之印”“松崖”等,另外還有“周星詒印”“祥符周氏瑞瓜堂圖書”“星詒之印”“曼嘉”等周星貽(1833-1904)的藏書章,另有惠棟題記云:“圈點朱緑筆皆妄男子所加。此書得自破書中,最後獲吾本心,無書校讎,故及之耳。松崖再記。”各種題跋都没有收入惠棟的這段題記。韋氏認為其所收存墨筆題識為惠棟手澤,但是這個題識和國圖藏惠棟校本筆跡相比較而言,韋氏藏本題識似非惠氏筆跡,恐為他人仿惠氏筆跡而書。從黄丕烈所載前後文可知,朱邦衡有惠棟校本的臨校本。根據惠棟的記述,他校《國語》即用陸敕先校本的臨校本二種,墨筆校本得之“友人”,不知道是否即是朱奂。

墨筆所校,與寶硯本略同,惟未校注耳。又記(均在卷首)

壬申九月,又從陸敕先本校對一過。【輯證】〇萬青按:沈寶硯臨本。

十月,從錢氏本再校。

宋公序本改從古字,頗失舊觀,當略從十之四五,餘當仍明道本刻刊也。壬申十月望後再記,松崖。【輯證】〇萬青按:下文黄丕烈謂“不若惠校之從二本也”,此即惠棟從二本之明證。

乾隆庚戌長至日,小門生朱邦衡臨校。【輯證】〇萬青按:從目前的信息看,惠棟校本有四,一為惠棟校本真跡,一為朱邦衡臨校本,一為黄丕烈臨校本,一為顧廣圻臨校本。惠氏真跡底本為劉懷恕校刻本。朱邦衡臨校本底本不知,恐即韋李所收之李克家本。黄丕烈臨校本底本為金李澤遠堂本,顧廣圻臨校本底本為李克家本。

乾隆庚戌臘月,借同郡滋蘭堂朱秋崖臨校惠松崖校本,參校一過,平江黄丕烈識。【輯證】〇萬青按:洪亮吉《卷施閣集·文甲集》卷九《惠定宇先生〈後漢書訓纂〉序》云:“其門下再傳弟子朱邦衡為之繕寫補綴彙為一編。”蓋朱邦衡嘗問學於余蕭客(1729-1777,一云1732-1778),余蕭客嘗問學於惠棟。朱邦衡,字秋崖。滋蘭堂為朱奂(字文游)的藏書之處,奂與惠棟相莫逆,具體生卒年不詳。根據葉昌熾《藏書紀事詩》,朱奂在輩行上是朱邦衡的侄子,年齒比朱邦衡大,從段玉裁、黄丕烈、顧廣圻等稱朱奂為“文游丈”而黄丕烈下文徑曰“余友朱秋崖”可知。故余蕭客寓居朱奂滋蘭堂,徧觀朱奂藏書,而朱邦衡亦得從余蕭客問學。

庚戌秋,於文瑞書肆得校本《國語》六册,係明翻宋刊本,而為陸敕先校,敕先之跋朱書燦然,大抵後人臨本,其校本之善否,猶未敢必也。【輯證】〇萬青按:這個臨本不知是否是沈寶硯的臨本。適便訪余友朱秋崖,談及是書,云有臨校惠校本,取而讀之,始知敕先果有《國語》校本。校《國語》者不止敕先,余所得者特敕先校本耳。不若惠校之從二本也。爰假録此。蕘圃烈識。【輯證】〇萬青按:乾隆庚戌為公元1790年,是年,黄丕烈二十八歲。審國家圖書館藏陸敕先校本底本為張一鯤本,凡影抄本中無者統統用朱筆劃掉,影抄本與張一鯤本不同者,則在張一鯤本上直接一朱筆改以影抄本之字,旁書曰“×當作×”,影抄本有而張一鯤本無者則朱筆標識、墨筆添出。惠棟校本以劉懷恕校刻本為底本,其標識方式大體與陸敕先相同,不同的是,陸敕先用朱筆劃掉的方式,而惠棟八國語首則用“「」”括去,注文中凡張一鯤本等所加之音注部分並不進行特别處理,此黄氏所謂惠棟“從二本”之所本。此外,國圖藏惠棟校本改、添文字都用墨筆。韋力收存的惠棟校本與國圖藏校本校改方式不盡相同,凡影抄本與李克家本文字不同者,並不是直接在李克家本字上改字,而是在字旁寫出影抄本之字,改字用朱筆。《補音》釋《周語》部分也並不括去,更符合黄丕烈所説的“從二本”。但是黄丕烈已經明確説明所用惠棟校本為朱邦衡臨校本,恐韋力收存殘卷即為朱邦衡臨校本。又韋力根據自己所收存的本子認為惠棟校《國語》有三次,形成之本有三,即國圖本、南圖本和其收殘卷本。南圖本實為黄丕烈的臨校本,亦非惠棟原校,丁丙《善本書室藏書志》有著録,云:“《國語》二十一卷,明嘉靖刊本,黄丕烈校藏。吴韋昭注前有昭自序。此帙為嘉靖戊子吴郡金李校刻於澤遠堂。有‘士禮居’‘黄丕烈印’‘蕘圃’三印,並依宋本校譌。卷一後録錢遵王語云……”筆者已經目驗為黄丕烈臨校惠棟本,衹有國圖藏本為惠棟校本。段玉裁《重刊明道二年本〈國語〉序》云:“乾隆己丑,予在都門,時東原師有北宋《禮記注疏》及明道二年《國語》,皆假諸蘇州滋蘭堂朱丈文游所照校者。”可見朱奂藏的所謂“明道二本”即朱邦衡臨校惠棟本,這個本子戴震曾借抄臨校,段玉裁又從戴震臨校本臨校,黄丕烈既得陸敕先校本之臨校本,復從朱氏臨校。

是書為山東孔氏校刊本,【輯證】○小方伴子曰:重刻公序本のひとつである詩禮堂本。版心に“詩禮堂”の文字がある。詩禮堂は孔繼汾の室名。孔繼汾は孔子六十八世の子孫孔傳鐸の息子。【輯證】〇萬青按:詩禮堂本為宋真宗拜謁孔子駐蹕之所,後供孔氏祭祀齋居,並作講學之用,孔子第五十三代孫孔治(字正己)正式作堂。明弘治年間重修。其址在孔廟東路。孔尚任即在此為康熙皇帝講學,孔繼汾亦在此為乾隆皇帝講經。可見詩禮堂並非是孔繼汾的室名,而是孔府中舊有之物。故而纔以“詩禮堂”的名義刻印古書。包括詩禮堂本的《國語》也是疊經刊刻,傳本有好幾個。書中確有改正處,特校未盡耳。余因得敕先校本,從同年賓嵎蔣君借閲一過。【輯證】〇萬青按:從上文及下文可知,黄丕烈所得陸敕先校本為臨校本,非陸氏真跡。繼又借得秋崖藏本,思傳録一册,苦無它本。【輯證】〇萬青按:當即朱邦衡臨惠棟校本。乃從賓嵎易得此書,喜之不勝,竭數晝夜之力而竣事。間以陸校本參互疑似,然猶未盡其同異,殘臘不及,覆校當俟諸來歲也。庚戌臘月望前,蕘翁烈又識。【輯證】〇萬青按:黄丕烈不提詩禮堂,唯題孔氏刊本,審北京國家圖書館藏黄丕烈、顧廣圻校本所用底本實為孔傳鐸校本,和臺灣圖書館藏本同,實即乾隆丙戌詩禮堂刊校樣本,拙稿《〈書目答問〉史部國語類補證:以現行三種匯補著作為主》(《圖書資訊學刊》第12卷第2期,第161-179頁)對闕里孔氏刊本《國語》有辨析,可參。審黄丕烈校本朱墨兩校,朱筆施圈點於欄中校改補,墨筆則於欄外進行補充説明,如“先王耀德”,“耀”字旁朱筆書“燿”字,“燿”字下墨筆書“史記”二字,又於本行頁腳書“影宋本仍作耀”,蓋恐讀者誤會朱筆“燿”字為影宋本用字,故書。從這種表述方式上看,黄丕烈、顧廣圻校本先用朱筆校,後用墨筆校,從下文黄氏識語可知。南京圖書館所藏黄丕烈臨校惠棟本是一個配補本,本用金李本為底本,此本後歸丁丙,卷七至卷十四用黄刊明道本配補。賓嵎蔣君即蔣賓嵎,《士禮居藏書題跋記》中出現多次。

辛亥春季,校竣《説文》後,適五柳居主人陶藴輝思以《唐六典》易余所藏臨陸敕先校本《國語》。爰復以陸校覆勘一過,卷中墨筆皆從陸校參考而書之者也。彼此互校,尚多疑似,或更博考諸書以冀一得,乃云備耳。時三月下浣一日燈下,蕘圃校畢書。【輯證】〇萬青按:黄丕烈以詩禮堂本為傳録本,至是,校陸敕先本二過。

此本為浙人戴公名經所臨,乃西船廠毛氏師也。相傳陸校真本藏於其家。(均在卷末)【輯證】〇萬青按:此本,當即上文黄氏所謂得自文瑞書肆之陸敕先校本也,是黄氏所得陸敕先校本亦臨校本,而非陸氏原本。是知陸敕先校本之臨本自黄丕烈歸於陶藴輝。而陸敕先校本真跡經由沈寶硯歸入西船廠毛氏,後或由毛氏而經唐翰題、吴重熹,最終歸周叔弢,由周叔弢捐贈北京國家圖書館。

此書首借朱秋崖所臨惠松崖校閲本對勘,而參以傳録陸敕先校本,亦可自信為善本矣。繼得影寫明道本,【輯證】〇萬青按:所得影寫明道本,恐即顧廣圻所云黄丕烈所得殘五卷,詳見顧廣圻題跋。囑余友顧澗薲正之。宋本之妙,前賢所校實多闕遺,遂一一考訂,如下書中稱“影宋本”者,皆盡美盡善處也。而今而後,《國語》本當以此為最,勿以尋常校本視之。乾隆乙卯八月,棘人黄丕烈識。(在卷首)【輯證】〇萬青按:詩禮堂本經黄丕烈與朱邦衡臨校惠棟校本與傳録陸敕先校本校閲之後,又得到影寫明道本,即顧廣圻題跋中提到的殘五卷。顧廣圻在此基礎上又對黄氏多校詩禮堂本進行校正。這個本子也就是後來黄刊明道本刊刻的重要依據。

乙卯夏日,用影宋本覆校一過。澗薲顧廣圻記。(在卷末)

【輯證】〇萬青按:清人楊紹和(1830-1875)《楹書隅録》卷二有《影宋本國語二十一卷四册一函》一篇,全録黄丕烈本篇題跋,末尾續云:“此本為錢、陸、惠、葉、顧、黄諸家精校覆勘精核,朱墨燦然,致為可寶。册面題‘校宋本國語明道二年刻影抄,南宋槧二本校讎’、‘紅豆山房家藏善本’,卷首末有‘浦上錢世揚聽松軒’‘宋本書魔’‘校書亦心勤’‘丕烈私印’‘蕘圃’‘黄蕘圃手校善本’各印。”(氏著《楹書隅録》,《續修四庫全書》第926册,第616頁)顧廣圻此段題識為王欣夫所輯《顧千里集》收録。