武周二張與詩史關係考論

2017-03-05何安平

何安平

二張即張易之、張昌宗,是武后的内寵,但權傾朝野,影響極大,當時著名的詩人文士多有依附者,如李嶠、崔融、蘇味道、宋之問、沈佺期等。及二張被誅,沈、宋、杜審言等人均被貶逐,被貶期間産生了不少詩歌名篇,這些詩作在唐代詩歌史上有著重要的地位。以往的研究早已經注意到這些貶謫詩,也較為深入地分析了它們的藝術特色,對於其詩史地位給予了肯定。嚴羽在《滄浪詩話·詩評》中指出:“唐人好詩,多是征戍、遷謫、行旅、離别之作,往往能感動激發人意。”[注](宋)嚴羽著,張健校箋:《滄浪詩話校箋》,上海:上海古籍出版社,2012年,第667頁。尚永亮主撰的《唐五代逐臣與貶謫文學研究》中以“神龍逐臣”[注]據本書統計,所謂“神龍逐臣”有:沈佺期、杜審言、房融、王無競、崔神慶、閻朝隱、宋之問、韋元旦、韋承慶、劉憲、蘇味道、李嶠、崔融、韋嗣立、鄭愔、劉允濟、宋之遜、重福、王紹宗,共十九人。見尚永亮主撰:《唐五代逐臣與貶謫文學研究》,武漢:武漢大學出版社,2007年,第131頁。來稱呼李嶠等人,探討了其詩歌藝術、群體心態等方面。宇文所安對於包括沈宋在内的貶謫詩的詩史貢獻充分肯定:

從王勃、盧照鄰的四川之逐,到宋之問、沈佺期的南荒之貶,再到王維在八世紀二十年代中葉的謫宦,貶逐詩為培養個人詩所作的貢獻超出了其他任何題材的詩,正是這類個人詩發展成為盛唐優秀的個人抒情詩。無論是否遭受過貶逐,盛唐詩人們都承襲了貶逐詩的傳統,抒寫自己内心的激情,正式從這一傳統中産生了中國文學中最偉大的個人詩——杜甫的晚年詩[注][美]宇文所安著,賈晉華譯:《盛唐詩》,北京:生活·讀書·新知三聯書店,2004年,第7頁。。

然而由於文學史視野以及傳統道德觀念的限制,此一問題的討論中缺少了對二張及二張對詩歌史客觀影響的關注,故本文嘗試論之。

一、二張的政治權勢

二張的政治影響在關於皇位繼承問題上表現很突出。皇位由誰繼承在帝王之家是重中之重,武后已改唐為周,若傳武氏則為周,傳李氏則依舊為李唐,所以在立誰繼承皇位時,武后猶豫不決,武承嗣、武三思求立己為太子,而朝中大臣多未忘李氏,如狄仁傑、王方慶、王及善等都勸武后立李氏。聖曆元年(698),武后有夢,對狄仁傑説:“朕夢大鸚鵡兩翼皆折,何也?”狄仁傑對曰:“武者,陛下之姓,兩翼,二子也。陛下起二子,則兩翼振矣。”到此時,武后纔無立承嗣、三思之意[注](宋)司馬光編著:《資治通鑑》,北京:中華書局,1976年,第6526頁。。但並没有最終決定,促使武后下定決心立李氏子孫的過程中,二張起了重要作用。《資治通鑑》聖曆元年(698)載:

吉頊與張易之、昌宗皆為控鶴監供奉,易之兄弟親狎之。頊從容説二人曰:“公兄弟貴寵如此,非以德業取之也,天下側目切齒多矣。不有大功於天下,何以自全?竊為公憂之!”二人懼,流涕問計。頊曰:“天下士庶未忘唐德,咸復思廬陵王。主上春秋高,大業須有所付;武氏諸王非所屬意。公何不從容勸上立廬陵王以係蒼生之望!如此,豈徒免禍,亦可以長保富貴矣。”二人以為然,承間屢為太后言之。太后知謀出於頊,乃召問之,頊復為太后具陳利害,太后意乃定[注]同上,第6526—6527頁。。

二張此舉並非為李唐國家社稷著想,純是利禄之徒為求自保的行為,但客觀上對於武后重立李氏無疑是起到了積極的作用[注]趙翼《陔餘叢考·唐中宗復位由張易之兄弟》(卷四十一)對此有論述:中宗之召還,固由狄仁傑以母子天性感動武后,世皆知之,其實乃張易之兄弟力也。《唐書·仁傑傳》:“易之問自安計,仁傑勸迎廬陵王。”《吉頊傳》:“易之以兄弟寵盛,謀自全之計於頊,頊曰:‘公家以寵倖進,非有大功於天下,勢必危。吾有策,非惟保身,且福及後嗣:天下思唐久矣,廬陵斥外,相王幽閉,上春秋高,諸武非海内所屬意,公何不請迎立廬陵,以繫人望,易吊為賀之資也。’”易之、昌宗乘間如頊教,后意乃定,遂還中宗。是廬陵之復,仁傑與頊發其端,而成之者易之兄弟也。凶穢之朝,欲濟大事,固有非正人所能為,而反藉嬖幸以集事者。見(清)趙翼:《陔餘叢考》,上海:商務印書館,1957年,第908頁。,也顯示出二張在當時政局中的重要性。

二張的權勢來自武后的恩寵,即使皇家宗室也要畢恭畢敬,甚至討好他們。

通天二年(697),太平公主舉薦張昌宗入侍禁中,昌宗又引入其兄張易之,二人都受到武后優待,榮寵甚重,“武承嗣、三思、懿宗、宗楚客、宗晉卿候其門庭,爭執鞭轡,呼易之為五郎,昌宗為六郎”[注](五代)劉煦等:《舊唐書》,北京:中華書局,1975年,第2706頁。,可見其權勢之大。《資治通鑑》長安元年(701)載:“太后春秋高,政事多委張易之兄弟。邵王重潤與其妹永泰郡主、主婿魏王武延基竊議其事。易之訴於太后,九月,壬申,太后皆逼令自殺。延基,承嗣之子也。”[注](宋)司馬光編著:《資治通鑑》,北京:中華書局,1976年,第6556—6557頁。次年,由於太子、相王、太平公主兩次上表為張昌宗請封,最終賜爵鄴國公。長安四年(704)時,武后病情嚴重,宰相數月不得見,衹有二張侍側,二張則結黨營私,以備事變,桓彦範、崔玄暐、宋璟等都要求處置張昌宗,桓彦範把此事提升到了關乎社稷存亡的地步,宋璟更是指出張昌宗意圖謀反,但最終還是被武后赦免。諸如此類,都説明武后對二張的信賴,二張假此信賴就可以為所欲為。依附二張就可能高官厚禄,如若違逆,則可能貶官遠謫,性命堪憂。聖曆二年(699),置控鶴監,員半千為控鶴監内供奉,但由於員半千認為古無此官,而且其中多為輕薄之人,上疏請罷之,結果左遷水部郎中。魏元忠忠正耿直,為當朝宰相,張昌宗讒毀魏元忠與司禮丞高戩密謀“挾太子為長久”,武后震怒,把兩人下獄,“將使與昌宗廷辨之”。張昌宗密引鳳閣舍人張説,“賂以美官,使證元忠”,但張説並没有如其所言,結果是二張毫髮無損,而魏元忠貶為高要尉,高戩、張説皆流嶺表[注]同上,第6564—6565頁。。

二張諸兄弟也都為官,張昌儀為洛陽令,張昌期為岐州刺史,横行霸道,無人能管。《資治通鑑》載一事:“易之、昌宗競以豪侈相勝。弟昌儀為洛陽令,請屬無不從。嘗早朝,有選人姓薛,以金五十兩並狀邀其馬而賂之。昌儀受金,至朝堂,以狀授天官侍郎張錫。數日,錫失其狀,以問昌儀,昌儀罵曰:‘不了事人!我亦不記,但姓薛者即與之。’錫懼,退,索在銓姓薛者六十餘人,悉留注官。”[注]同上,第6547頁。其弟就足以使官員如此畏懼,二張當更甚之。

神龍元年(705),武后病情更為嚴重,二張居中用事,張柬之等謀劃重奪李唐政權的準備也已基本完成,於是就以二張謀反、太子下令誅殺為由,發動政變。二張被殺,受此牽連而貶逐者“凡數十人”[注](五代)劉煦等:《舊唐書》,北京:中華書局,1975年,第2708頁。。

這些史料表明,二張雖為内侍之臣,但權傾朝野,深受武后信任,皇親貴族都要附和依賴,宰相對之也無可奈何,更不用説一般的官員。加之酷吏横行,朝臣都如履薄冰[注]《資治通鑑》卷二百四“天授元年”:“朝士人人自危,相見莫敢交言,道路以目。或因入朝密遭掩捕,每朝,輒與家人訣曰:‘未知復相見否?’”,依附二張以求自保,也是不得已而為之,所以與二張交往的“數十人”也就是情有可原的了,儘管其中一些人的人品確實不佳。

二、二張與文士的交往

二張僅僅“粗能屬文”[注](五代)劉煦等:《舊唐書》,北京:中華書局,1975年,第2707頁。,但與當時在朝文士多有交往。聖曆元年(698),武后設立控鶴監,“頗用才能文學之士以參之。以司衛卿張易之為控鶴監,銀青光禄大夫張昌宗、左臺中丞吉頊、殿中監田歸道、夏官侍郎李迥秀、鳳閣舍人薛稷、正諫大夫臨汾員半千皆為控鶴監内供奉”[注](宋)司馬光編著:《資治通鑑》,北京:中華書局,1976年,第6538頁。。久視元年(700)六月,“改控鶴府為奉宸府,又以易之為奉宸令,引辭人閻朝隱、薛稷、員半千並為奉宸供奉”[注](五代)劉煦等:《舊唐書》,北京:中華書局,1975年,第2706頁。。“時諛佞者奏云,昌宗是王子晉後身。乃令被羽衣,吹簫,乘木鶴,奏樂於庭,如子晉乘空。辭人皆賦詩以美之,崔融為其絶唱。”[注]同上。這些人中,薛稷、閻朝隱、員半千、崔融等都有文名。張説評價道:“李嶠、崔融、薛稷、宋之問之文,如良金美玉,無施不可。富嘉謨之文,如孤峰絶岸,壁立萬仞,濃雲鬱興,震雷俱發,誠可畏也,若施於廊廟,則駭矣。閻朝隱之文,如麗服靚妝,燕歌趙舞,觀者忘疲,若類之《風》《雅》,則罪人矣。”[注]同上,第5004頁。李嶠與蘇味道並稱蘇李。李嶠、崔融、蘇味道、杜審言號稱“文章四友”,都與二張有交往,《舊唐書·崔融傳》:“時張易之兄弟頗召集文學之士,融與納言李嶠、鳳閣侍郎蘇味道、麟臺少監王紹宗俱以文才降節事之。”[注]同上,第3000頁。因此二張被誅後,四人均被貶官。而在詩史上甚為重要的沈佺期、宋之問也是一樣。“於時張易之等烝昵寵甚,之問與閻朝隱、沈佺期、劉允濟傾心媚附,易之所賦諸篇,盡之問、朝隱所為,至為易之奉溺器。”[注](宋)歐陽修等:《新唐書》,北京:中華書局,1975年,第5750頁。諂媚二張到了無恥的地步。

文士集中在二張周圍,以聖曆二年修撰《三教珠英》為最多。武后令張昌宗召集李嶠、閻朝隱、沈佺期、尹元凱、張説、劉知幾、宋之問、崔湜、富嘉謨等二十六人[注](宋)王溥:《唐會要》,北京:中華書局,1955年,第657頁。,都是一時之選。大足元年(701),書修成,參與者都有遷擢,如張説遷右使,沈佺期遷考功員外郎,富嘉謨遷晉陽尉等。二張不學無術,並不能真正主持修撰工作,修書期間他們“廣引文詞之士, 日夕談論, 賦詩聚會, 歷年未能下筆。堅獨與説構意撰録, 以《文思博要》為本, 更加姓氏、親族二部,漸有條流。諸人依堅等規制, 俄而書成”[注](五代)劉煦等:《舊唐書》,北京:中華書局,1975年,第3157頁。。二張所留意的是宴會娛樂,其他參撰者自然積極應和。諸位珠英學士的詩歌由崔融編集成《珠英學士集》。《新唐書·藝文志》:“《珠英學士集》五卷。崔融集武后時修《三教珠英》學士李嶠、張説等詩。”[注](宋)歐陽修等:《新唐書》,北京:中華書局,1975年,第1623頁。又宋晁公武《郡齋讀書志》:“《珠英學士集》五卷,右唐武后朝,嘗詔武三思等修《三教珠英》一千三百卷,預修書者四十七人,崔融編集其所賦詩,各題爵里,以官班為次,融為之序。”[注](宋)晁公武著,孫猛校正:《郡齋讀書志校正》,上海:上海古籍出版社,1990年,第1059頁。原書已佚,二十世紀初在敦煌發現殘卷。珠英學士群體的詩歌創作在律詩定型過程中具有重要意義[注]陳鐵民:《論律詩定型於初唐諸學士》,《文學遺産》2000年第1期。,而考其起因,則與二張有關。《舊唐書·張行成傳附族孫易之、昌宗傳》:“以昌宗醜聲聞於外,欲以美事掩其跡,乃詔昌宗撰《三教珠英》於内。”[注](五代)劉煦等:《舊唐書》,北京:中華書局,1975年,第2707頁。《資治通鑑》:“太后每内殿曲宴,輒引諸武、易之及弟秘書監昌宗飲博嘲謔。太后欲掩其跡,乃命易之、昌宗與文學之士李嶠等修《三教珠英》於内殿。”[注](宋)司馬光編著:《資治通鑑》,北京:中華書局,1976年,第6546頁。所以修撰《三教珠英》衹是武后為袒護二張所採取的措施,但卻在客觀上對於詩歌的發展起到了推動作用。

二張與詩人的個體交往,除閻朝隱、沈、宋外,張説是較受二張信任的。前引魏元忠事,雖然張説未按照二張的意思誣證魏元忠,而且被貶嶺表,但二張起初能找張説參與此事,就説明對於張説他們是極為信任的,張説也已答應,衹不過在當日作證前,宋璟、張廷珪、劉知幾的極力勸止,也或許是自己悔悟,使得張説反戈一擊,没有指證魏元忠。此外,張説還有《和張監觀赦》詩,張監觀即張昌宗。長安三年,群臣在張昌宗園池賦詩送韋安石出為東都留守,合為一卷,張説作序[注]傅璿琮主編:《唐五代文學編年史》(初盛唐卷),瀋陽:遼海出版社,1998年,第401頁。。

珠英學士幾乎是當時最有成就的一批詩人,陳子昂久視元年(700)已經去世,而孟浩然至聖曆二年時僅十歲,高適久視元年(700)生[注]高適生年有多種説法,此取周勛初先生《高適年譜》的意見。,李白、王維長安元年(701)生,岑參直到開元七年(719)纔出生。在詩歌盛唐還未到來時,他們的創作就顯得尤為重要。

三、遠貶期間主要詩人的詩歌創作

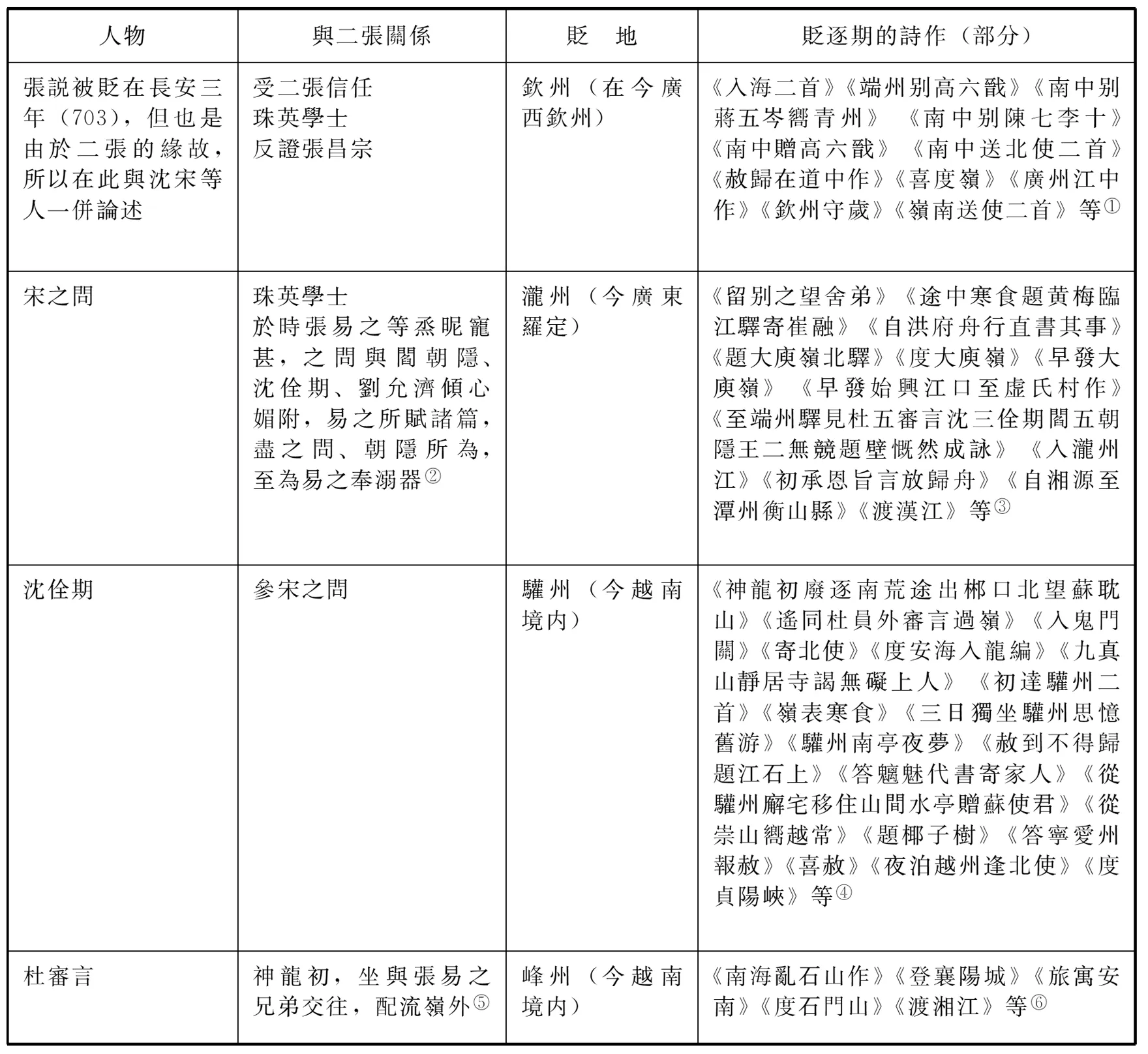

神龍元年(705),二張被誅,受此牽連被貶者衆多,“朝官房融、崔神慶、崔融、李嶠、宋之問、杜審言、沈佺期、閻朝隱等坐二張竄逐,凡數十人”[注](五代)劉煦等:《舊唐書》,北京:中華書局,1975年,第2708頁。。這一事件對詩人個人和詩史都有一定意義。為便於觀察,列被貶期間存詩較多的四位詩人相關情況如下:

人物與二張關係貶 地貶逐期的詩作(部分)張説被貶在長安三年(703),但也是由於二張的緣故,所以在此與沈宋等人一併論述受二張信任珠英學士反證張昌宗欽州(在今廣西欽州)《入海二首》《端州别高六戩》《南中别蔣五岑嚮青州》《南中别陳七李十》《南中贈高六戩》《南中送北使二首》《赦歸在道中作》《喜度嶺》《廣州江中作》《欽州守歲》《嶺南送使二首》等①宋之問珠英學士於時張易之等烝昵寵甚,之問與閻朝隱、沈佺期、劉允濟傾心媚附,易之所賦諸篇,盡之問、朝隱所為,至為易之奉溺器②瀧州(今廣東羅定)《留别之望舍弟》《途中寒食題黄梅臨江驛寄崔融》《自洪府舟行直書其事》《題大庾嶺北驛》《度大庾嶺》《早發大庾嶺》《早發始興江口至虚氏村作》《至端州驛見杜五審言沈三佺期閻五朝隱王二無競題壁慨然成詠》《入瀧州江》《初承恩旨言放歸舟》《自湘源至潭州衡山縣》《渡漢江》等③沈佺期參宋之問驩州(今越南境内)《神龍初廢逐南荒途出郴口北望蘇耽山》《遙同杜員外審言過嶺》《入鬼門關》《寄北使》《度安海入龍編》《九真山靜居寺謁無礙上人》《初達驩州二首》《嶺表寒食》《三日獨坐驩州思憶舊游》《驩州南亭夜夢》《赦到不得歸題江石上》《答魑魅代書寄家人》《從驩州廨宅移住山間水亭贈蘇使君》《從崇山嚮越常》《題椰子樹》《答寧愛州報赦》《喜赦》《夜泊越州逢北使》《度貞陽峽》等④杜審言神龍初,坐與張易之兄弟交往,配流嶺外⑤峰州(今越南境内)《南海亂石山作》《登襄陽城》《旅寓安南》《度石門山》《渡湘江》等⑥

①(清)彭定求等編:《全唐詩》,北京:中華書局,1979年。

②(宋)歐陽修等:《新唐書》,北京:中華書局,1975年,第5750頁。

③陶敏、易淑瓊校注:《沈佺期宋之問集校注》,北京:中華書局,2001年。

④同上。

⑤(五代)劉煦等:《舊唐書》,北京:中華書局,1975年,第4999頁。

⑥(清)彭定求等編:《全唐詩》,北京:中華書局,1979年。

張説在長安三年(703)被遠流嶺表,神龍元年被詔回,此間留下的詩歌多憂愁悲苦之音。張説和高戩同流嶺表,兩人可能是同行南下或途中相遇,在端州與高戩分别,有《端州别高六戩》詩:“南海風潮壯,西江瘴癘多”,如此惡劣的環境令張説很擔心,因為很可能就此一别即是永訣,而當再次回到端州時,張説有《還至端州驛前與高六别處》:“舊館分江日,淒然望落暉。相逢傳旅食,臨别换征衣。昔記山川是,今傷人代非。往來皆此路,生死不同歸。”昔日分别還依稀可見,但卻物是人非,生死異途。《唐詩鏡》評:“凡人到真處,閑言巧語自不暇及。”[注]陳伯海主編:《唐詩彙評》,杭州:浙江教育出版社,1995年,第199頁。也是在點明其情感之真。在荒遠之地,自然想著能早日北歸,“願作楓林葉,隨君度洛陽。”(《南中别蔣五岑嚮青州》)“何時似春雁,雙入上林中。”(《南中别陳七李十》)長安三年(703)時,張説三十七歲,但死亡的陰影卻揮之不去,往日紅顔,今時白首,能否生還,無從知曉:“鄉關絶歸望,親戚不相求。”(《喜度嶺》)神龍元年春,張説被召回,其中的喜悦興奮自不待言。《赦歸在道中作》:“何幸光華旦,流人歸上京。”更有《喜度嶺》一詩,九死一生,終得北歸,“寧知瘴癘地,生入帝黄州”。此時,往日的憂愁逐漸忘卻,“見花便獨笑,看草即忘憂”。而且為國效力的雄心壯志也從心中再起,“誰能定禮樂,為國著功成”。(《赦歸在道中作》)張説被貶期間所作詩歌,多是五言格律詩,有五律(部分詩句平仄不合)、五絶、五排,和之前的應制唱和詩比,作者個人的情思更加濃郁,情景交融,情感真誠,為盛唐詩的到來奠定了基礎。

沈、宋都是宫廷詩人,奉和應制之作不可避免,但即使是這些詩也頗有可觀:“沈、宋應制諸作,精麗不待言,而尤在運以流宕之氣,此元自六朝風度變來,所以非後來試帖能幾及也。”[注](清)翁方綱:《石洲詩話》,北京:人民文學出版社,1981年,第26頁。可見其詩藝之精湛。被貶之後,得江山之助,充以情思,更增其風華。宋之問神龍元年被貶瀧州,期間的詩歌數量較多,且不乏名篇。宋之問南下,經大庾嶺有《題大庾嶺北驛》《度大庾嶺》《早發大庾嶺》三詩,都為後世所稱道。《題大庾嶺北驛》是標準的五律:“陽月南飛雁,傳聞至此回。我行殊未已,何日復歸來?江靜潮初落,林昏瘴不開。明朝望鄉處,應見隴頭梅。”大雁南飛至此而北歸,可自己卻還要繼續南行,何日歸來、能否歸來都猶未可知。五六對仗,既寫景又關情,結尾則是想象明早登山北望,或許還可見故鄉的梅花,詩句已盡,而情意無限,仿佛可見被放逐的詩人孤獨遠望的情景。《度大庾嶺》亦是佳作,並表示如果自己北歸,絶不敢像賈誼一樣有所怨恨。《早發大庾嶺》結句“生還倘非遠,誓擬酬恩德”也表達了早日北歸的心願。度過大庾嶺,見到嶺南風物作《早發始興江口至虚氏村作》,此是宋之問排律的代表作,胡應麟認為“極天下之工”“古今排律絶唱”[注](明)胡應麟:《詩藪》,上海:上海古籍出版社,1979年,第76頁。, “宿雲鵬際落,殘月蚌中開”一聯更是千古名句。宋之問在端州還見到了杜審言、沈佺期等人的題壁詩,自己也作有一首《至端州驛見杜五審言沈三佺期閻五朝隱王二無競題壁慨然成詠》,本希望在南中能够友朋經常相見,不料歧路太多,音信尚且難聞,更何況是見面;加之“處處山川同瘴癘”,又有幾人能生還,其淒苦之情令人生悲。神龍二年,終於被赦免,得以北歸,此時所作《初承恩旨言放歸舟》充滿喜悦之情,所謂“淚迎今日喜,夢换昨宵愁”。北歸渡漢水,所作《渡漢江》更是廣為人知,成為經典。

沈佺期與宋之問類似,同時被貶,貶地驩州。期間詩歌也較多,抒發個人情懷,情感真摯。《遙同杜員外審言過嶺》是沈佺期給杜審言的和詩,兩人同遭貶逐,境遇相似,所以詩作情真意切,非敷衍之作。《唐風定》評:“不著景物,寫送清空,初唐唯此一篇。”[注]陳伯海主編:《唐詩彙評》,杭州:浙江教育出版社,1995年,第222頁。可把此詩和沈佺期作於久視元年(700)的《嵩山石淙侍宴應制》做一比較,以看出與被貶之前詩歌的差異。兩首詩都是完全合律的七律,《應制》辭采豔麗,如首聯“金輿旦下緑雲衢,彩殿晴臨碧澗隅”就用到“金”“緑”“彩”“碧”等色彩鮮豔的詞來形容景物,頷聯的對仗也是非常精工,照顧到了空間、聽覺、視覺等各方面。但就全詩而言,缺乏情思與生氣。《遙同杜員外審言過嶺》與此不同,起句“天長地闊嶺頭分”就境界闊大,把個人置於天地之間,没有對景物的細節描繪,而是真氣灌注,情思壯大。經過鬼門關,有《入鬼門關》:“昔傳瘴江路,今到鬼門關。土地無人老,流移幾客還?自從别京洛,頹鬢與衰顔。夕宿含沙裏,晨行岡路間。馬危千仞谷,舟險萬重灣。問我投何地?西南盡百蠻。”詩題已寓意著危險,途中所歷更是艱險異常,而詩人還要繼續行進到蠻荒之地,在已經“頹鬢與衰顔”的情形下,能否還鄉就成了疑問,所以《沈詩評》認為此詩“寒愴之甚”[注]同上,第224頁。。到達驩州後,所作《初達驩州二首》也是淒苦至極,其一言“思君無限淚,堪作日南泉”,似乎衹能流淚以度日。其二則詳細描寫了自己的處境:“流子一十八,命予偏不偶。配遠天遂窮,到遲日最後。水行儋耳國,陸行雕題藪。魂魄游鬼門,骸骨遺鯨口。夜則忍饑臥,朝則抱病走。搔首嚮南荒,拭淚看北斗。何年赦書來,重飲洛陽酒。”沈佺期對於自己貶逐最遠,稍有怨言,但個人無力改變,衹好盼望赦書早日到來,回到洛陽。幸好被貶時間不長,神龍三年就可北歸,沈佺期作《喜赦》:“去歲投荒客,今春肆眚歸。律通幽谷暖,盆舉太陽輝。喜氣迎冤氣,青衣報白衣。還將合浦葉,俱嚮洛城飛。”同樣的風物,往日的陰沉冷清一掃而去,“通首有飛舞之興”[注]同上,第218頁。。

杜審言神龍元年遠貶峰州,景龍元年(707)遇赦北歸。杜審言存詩不多,《全唐詩》編詩一卷。被貶期間所作,都堪稱經典名篇。杜審言經過湘江,作有《渡湘江》:“遲日園林悲昔游,今春花鳥作邊愁。獨憐京國人南竄,不似湘江水北流。”詩人回想昔日歡快的游宴,對照如今以戴罪之身遠流嶺外,自然悲痛難平,而花鳥似乎也同人一樣愁容不展,南貶之人又遇北流之水,愁苦中再牽出一份對故園的思念。全詩聲韻和諧,情景一體,深受後人推崇,唐汝詢《彙編唐詩十集》推為“初唐七絶之冠”[注]同上,第123頁。。在安南又作《旅寓安南》:“交趾殊風候,寒遲暖復催。仲冬山果熟,正月野花開。積雨生昏霧,輕霜下震雷。故鄉逾萬里,客思倍從來。”空間的變化使得氣候與北國差異甚大,和原有的生活經驗不和,但詩人無心體驗與欣賞,這些相異的風物一次次表明自己此時是身處異鄉,充滿了孤獨感,而故鄉遠在萬里,思鄉之情就更加濃厚。此外還有《南海亂石山作》和《登襄陽城》。前者收入《唐詩歸》,在“乍將雲島極,還與星河次”二句下鍾惺評“奇語”。譚元春評:“亂中似説出整來,甚妙。”[注]陳伯海主編:《唐詩彙評》,杭州:浙江教育出版社,1995年,第113頁。後者,《唐詩選脈會通評林》評:“真渾涵深沉、鍛煉精奇之作。”[注]同上,第117頁。胡應麟評初唐五言律,認為《登襄陽城》是“氣象冠裳,句格鴻麗”,宜於初學者入門的作品之一,從此入,可避免落入小家窠臼[注](明)胡應麟:《詩藪》,上海:上海古籍出版社,1979年,第66頁。。

四位詩人都在被貶期間創作出了各自的名篇,用詩抒發苦悶的心情,期盼早日獲赦北歸。此時不必逢迎上級,不用作應制詩,寫作完全成為了個人化的行為,詩中充滿了真摯的情感,結合在朝時作詩的豐富經驗和技巧,此間所作詩歌和之前相比都有了變化,是他們個人詩史上的收穫期。對整個唐詩史而言,四人都是律詩發展過程中的重要人物,他們個人詩歌創作的進展同時也推動了詩史的發展,是詩歌達到高潮期的最後準備。

四、餘 論

二張與衆多詩人的交往,影響了詩人們的命運,詩人的命運又影響著詩歌史。二張被誅之前,依附者高官厚禄,如李嶠、蘇味道、宋之問等;違逆者,遠貶出京,如張説等。聚集在二張周圍的一批詩人,宴會唱和,鍛煉了寫作藝術,在形式上完善詩體。二張被誅後,這些詩人均被貶逐,貶逐期間,由於心態、環境的變化,在原有的形式中注入了充沛的情感,很多作品已真正接近兼具聲律風骨的盛唐境界。當然,二張在這過程中所起的作用衹是客觀上的,無心插柳柳成蔭而已,略去不談似乎不可取,但是也不能對其過分誇大。

由此推論,現有的文學史框架在被建構的過程中存在一些問題,有時會限制學術視野的擴展以及問題領域的開拓等,因此或許可以提倡一種“去文學史化”的思路。文學史大概而言有四個面嚮:“作為課程設置的‘文學史’,作為著述體例的‘文學史’,以及作為知識體系的‘文學史’,作為意識形態的‘文學史’。”[注]陳平原:《作為學科的文學史》,北京:北京大學出版社,2011年,第479—480頁。“去文學史化”並不是取消文學史,而是在清楚地認識到文學史的局限時,暫時懸置舊有文學史的敘事框架,直面歷史本身,從中國古典學術的本身發現問題、解決問題。這就要求打破思維慣性、挑戰知識系統,反思文學史的綫性敘事模式。當然文學史無論是在學習中還是研究中都是必不可少的,有它存在的理由和合理性。所謂“去文學史化”衹是在反思固有文學史的框架下來試圖更明確地認識文學史的功績與不足,清楚文學史日用而不知的巨大影響力,從而對文學史時刻保持清醒的認知。我們在長期的文學史學習中學到了很多的知識,但文學史也遮蔽了很多,“去文學史化”旨在提醒當在文學史中待得太久時不妨探出頭來看看外面的世界,外面的世界可能很精彩,也可能很無奈,但不去看,又怎麽知道它到底怎樣。