分税制下县级政府财政能力与民众政治信任——基于全国代表性样本的实证分析

2017-01-04刘凌旗

席 皓,刘凌旗

(北京大学 政府管理学院, 北京 100871)

分税制下县级政府财政能力与民众政治信任

——基于全国代表性样本的实证分析

席 皓,刘凌旗

(北京大学 政府管理学院, 北京 100871)

县级政府的财政能力对当地民众的信任度有显著的正向影响。其关联机制在于,基层政府的财政能力决定其是否能够提供较好教育、医疗、卫生等非经济公共物品,而民众对政府所提供的非经济公共物品的满意度直接影响到相应的政府评价和信任。分税制改革后,其“层层上收”和“驱赶效应”造成了基层政府的财权事权的不平衡状态,这对基层政府的财政能力和地方治理提出了挑战,同时在一定程度上将削弱民众对当地政府的信任程度。

政治信任;公共物品;政府财政能力;分税制

一、问题的提出:政府财政能力与政治信任

改革开放以来,中国经济现代化的快速推进推动了地方政府财政能力的不断增强。政府在考虑将经济发展成果转化为自身财政实力的同时,应更有效地提高社会信任度与政府公信力。中国大部分区域以“四级行政区划制度”为主,县级政府是连接中央与地方、国家与社会的重要环节,在改革开放初期曾是引领地方经济发展的重要引擎。而在经济新常态的今天,政府机构在多大范围内共享了经济增长的果实?基于不同的财政发展水平,县域普通民众在多大程度上认可和信任当地的政府部门?这些都关系到国家政策是否能在地方治理过程中有效落实,关系到基层政府质理水平及其绩效。随着地方经济的发展,作用于地方信任的因素也在发生着变化。

2016年8月24日,国务院印发了《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》,尝试在中央和地方财政收入和支出结构上作出新的调整。这直接针对的是目前普遍存在的基层政府财政困难,即财政能力较弱却事权较重的现状。这次调整是分税制改革以来首次对财政体制进行调整的重大举措,其进展直接关系着地方治理的实效。在这一背景下,本文通过分层线性模型研究在转型期的区域经济、社会情境下中国地方政府财政能力与政治信任存在的关联,据此挖掘这种关联性背后由分税制改革引起的一系列连锁反应,以帮助我们更深刻地理解这次划分改革的意义所在。

二、文献回顾

本文所分析的政治信任的一个方面,特指民众对政府及民众的信任度。实际上,当前以问卷方式分析政治信任的研究更多的是政府信任层面上的。政治信任能够反映出国民对地方政府政策效能的态度和期望,是社会对政府质量和治理绩效的整体性评价。社会大众对政府质量和治理现状的认可程度,作用于一个地方的政治支持情况。[1]

(一)区域情境、公共物品与政治信任。

通过不同国家的经验总结,有学者发现相较于富裕地方而言,贫困地区的村民更倾向于不信任外人,有时甚至对村内人亦表示出不信任。[2]也有研究认为,经济绩效对信任存量具有差异性影响,高经济水平地区的公民对社会表达的不信任越多。[3]中国的信任问题与区域经济水平呈现出一定的相关性。[4][5]如果特定地区享有较高的经济收入且较为平等,则有利于产生更强的信任感和公民规范。[6][7]故而,政府在降低区域经济不平等方面作出的努力越多,越会促进公民的信任水平提升。[8]尽管有学者笼统地将中国视为低信任度国家,但我们在进行比较研究时,还是需尊重具体地域的条件殊同。此外,社会、文化等宏观环境能够导致不同地区之间的信任状况的差异,[9]交易重复的可能性和交易发达程度,决定了一个地区的信任水平。

在经济发展到一定程度后,公共物品的提供对政治信任的影响会明显增加。有学者指出,转型期的中国政府在经济增长、民生福利、非经济公共物品供给方面的治理越不满意,其政治信任水平可能越低。政府在公共物品提供方面的责任比推动经济可持续发展的政策效能,更能让民众提高对政府的信任水平,而且各县人均GDP 的增长没有发生预期中的促进政治信任的效果,二者反而出现了微弱的负相关关系。[8]而且,政治机构的信任度呈现由中央向地方逐级下降的谱系,公众对越接近中央的政治机构越信任,而对越靠基层的政治机构越缺乏信任,[10]本文更倾向于认为这种现象源于基层的政治机构因其直接向民众提供公共产品、进行财政税收工作,使其弊端和可能存在的腐败更容易暴露在民众面前。

(二)财政分权与政治信任。

政府间财政关系同样会影响民众的政治信任,这首先是因为财政体制的变迁会影响地方政府的行为模式。其次,政府行为模式的变化进而影响了政府提供公共物品的水平,从而影响民众的政治信任。传统分权理论认为,个人可以通过“用脚投票”来表达自身对公共物品的偏好,从而激励地方政府更好地提供公共产品。[11]以钱颖一和温格斯特为代表的第二代分权理论认为,中国的分权改革所带来的激励和制约机制使得中国的改革形成了路径依赖,极大地刺激了中国的经济增长,但是地方政府往往会倾向于提供短期内有利于经济发展的公共物品。[12][13]此外,财政分权背景下的财政激励不仅显著地改变了公共产品供给的结构,而且改变了政府预算内支出和预算外支出模式。在公共物品提供者中,省级以下政府需承担大部分地方公共支出的责任并没有随着财政体制的改革而改变。[14]

更多学者认为改革开放后的财政分权导致了公共物品提供水平的降低。有学者指出,相对于分税制改革前而言,地方公共服务的供给水平在改革实施之后有显著的下降。同时,较高水平的公共品供给常常与较高的财政自主性联系在一起,[15]而财政分权与地方公共服务供给水平呈现出十分显著的负相关关系。[16]另一部分研究将基础教育作为衡量公共物品提供水平的重要标准,以研究财政分权带来的影响,并认为财政分权至少没有带来地方基础教育水平的提高,而其原因在于基础教育的正外部性。同时,财政分权不仅拉大了富裕和贫困地区的经济增长和社会服务供给水平,[17][18]同时不同程度地降低了基础教育和城市公用设施的供给,这意味着,公共支出的地方化没有很好地促进非经济型公共物品的有效供给,甚至可能是现实困境的制度根源。[19]

然而,直接分析财政体制与政治信任关联性的研究在近年来并不多。有研究表明,财政分权容易导致地方政府间为争夺外来资本而展开竞争,这使得地方政府将大量的公共资源投人到生产性行业之中,从而忽视了事关民众政治信任的民生性行业。改革之后地方政府财权与事权的不平衡造成了县乡财政困难,地方为增加收入而进行的乱收费和土地财政等问题则进一步降低了民众对政府的信任。总之,中国的财政分权降低了民众对政府的信任程度,且这种负面作用在农村地区更为显著。[20]然而问题在于,1994年的分税制改革是一种集权式的财政改革,在他们的论述时段里为何没能改变这种困境呢?“最重要的并不在于分权还是集权,而在于政府行为。[21]”本文在以上文献的基础上,将着重分析体制变迁导致的地方政府行为变化及其带来的治理问题,并分析财政分权下县级政府财政能力和提供公共物品水平及其与民众政治信任变换之间的关系。在下文中,我们将首先对数据进行分析,观察各种变量对于民众对县级政治信任程度的影响,其中着重关注县级政府的财政能力,接下来分析体制变迁导致的治理问题的重要性及其结构原因。

三、数据与分析方法

(一)研究方法与模型。

为尽量减少推理上的生态学谬误(ecological fallacy)和简化论谬误(reductionism)[22]2789-279,文章在检验区域经济社会发展情境、政府质量主观认知与地方政府财政能力对国民政治信任的影响时,采用了分层线性模型。有关公众政治信任的测量、政府质量相应指标的认知属于个体层面的受访者,而经济增长、县级政府财政能力则属于区域层面的情境性指标。分层模型的用途恰在于针对任何一层进行统计分析和测量,并且定义了某一层次变量对另一层次变量间关系的影响。在本文中,共定义了五个二层线性模型,模型估计的结果呈现在表2中。

(二)数据来源。

本研究以定量研究方法对全国大型概率抽样调查项目的数据进行客观分析。有关国民政治信任的个体层面数据来自“2008年中国公民意识调查”,县域发展情境的数据来自《2008年中国区域统计年鉴》、《2008年中国县市社会经济统计年鉴》及国家统计局、地方统计局公开的数据资料。个体层面数据来自“2008 年中国公民意识年度调查”,该调查由北京大学中国国情研究中心设计并实施,在全国25个省市区, 73个县级单位, 146个乡镇街道, 292个村/居委会访问了4004 位受访人,有效完成率达73%。[23]2由于项目覆盖了全国较广的范围,可充分代表公共产品提供能力差异较大的各个县的真实情况。

本文只选取调查中50个县(包括县级市)的样本,不对市辖区的数据进行分析。中国的市辖区与县在行政上平级,但在行政管理制度或上下级财政关系方面均存在较大差异。在一个职能完整的现代化城市中,市政府仍是重要的公共物品(包括基础设施、教育和医疗等)的主要提供者,那些牵动经济动脉与财政收入较大的企事业单位往往安置在市一级。[24]18-20市辖区民众的信任结构可能与县域民众的信任结构存在差异。因此,本文没有采用以往分析公民意识数据的惯例,对市辖区和县域民众的样本进行了区别,仅就县域民众对本地政府的信任度进行研究。这也能排除个别特殊市辖区(如上海闵行区)对于一般区县民众信任情况研究的影响。

(三)变量操作及描述统计。

1.因变量。本研究中的因变量是政治信任,且特指民众对县级政府的信任度,即政府信任。该变量依靠调查中“您在多大程度上信任县/市政府?”的问题选项进行量化。根据问卷回答,因变量可划分为1—4四等,分别为非常不信任、不太信任、比较信任和非常信任。

2.自变量。包括解释变量和控制变量。根据已有关于政治信任的研究,本文选择年龄、性别的人口学变量,及受教育年限、收入和户口类型的社会经济变量,作为分层线性模型的控制变量。解释变量则包括县级层面的客观治理绩效、个体层面国民对政府质量和治理的认知及地方政府的财政能力变量。其中,县级层面的客观治理绩效包括国民生产总值,及地方提供公共物品的水平。公共物品分为经济性公共物品和非经济性公共物品,前者包括交通、能源、通讯等,后者包括社会福利、医疗卫生、环境保护、社会治安等。[19]本文的公共物品均主要指非经济公共物品。我们通过医疗卫生机构容量、区县就业率和就学率三个指标来衡量这一水平。人均GDP为2007年不同区县统计的人均经济增长情况;医疗卫生机构容量是医院、卫生院和社会福利院机构的床位数加总求得的千人均床位数量;区县就业率为城镇登记就业人员数占16岁以上总人口的比例;入学率指辖区内适龄学生接受中小学教育的比例,用以衡量县域的教育发展水平。这三个指标比已有研究中将基础教育作为非经济物品提供指标的作法更具代表性和说服力。

国民对政府质量的认知与评价包括三个方面。首先,对本地经济的满意程度,有从1至5五个等级,分别对应不好、不太好、一般、较好和很好;其次,社会信任情况,指是否认为大多数人可以信任,0为越小心越好,1是大多数人是可以信任的;再次,对政府提供公共物品工作的满意程度,基于县域民众对当地政府在义务教育、公共卫生、社会治安、社会保障、环境保护、基础设施建设和社会保障方面工作的认知,构建出一个区间为6至24的复合指标,值越高代表国民对地方政府提供公共物品的工作越满意。

作为本文所关注的核心变量,政府财政能力指的是政府机构从当地经济发展中获取资源的能力。县级政府的财政能力是本文主要关注的变量,我们通过政府当年财政预算收入与GDP总量之比计算获得,其反映了县政府将本地经济发展成果转化为财政收入的效能和水平。县级政府的财政能力构成其进一步推动经济发展、改善政府质量、为民众提供满意的公共物品的基础和潜力。一个财力不足的政府,不能有效地完成现代国家治理所要求的这些基本任务,另一方面财政能力较弱的政府,其官员也趋向于将有限的财政预算投入到产出高、见效快的投资项目上,而不是正外部性较强的医疗卫生、教育就业等公共物品的提供上。后文将表明,地方政府财政能力的强弱,将会在很大程度上影响政府的行为方式。

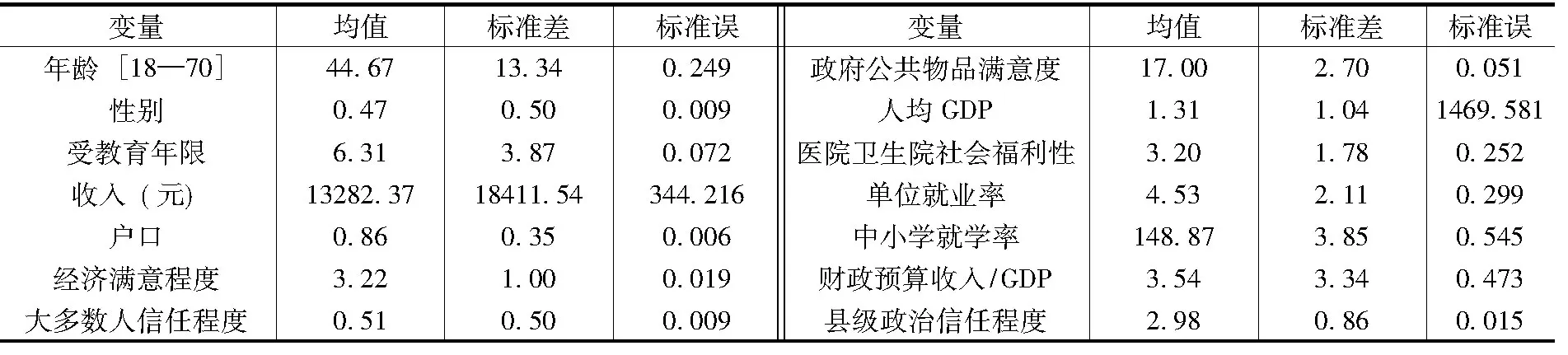

3.变量的描述统计。表1 列举了本文涉及变量的均值、标准差、标准误等描述统计指标。总体而言,除个人收入和人均GDP以外,本文主要变量的相对误差均较低,具有较好的调查质量。

表1. 变量的描述统计

四、政府财政能力与政治信任:研究发现

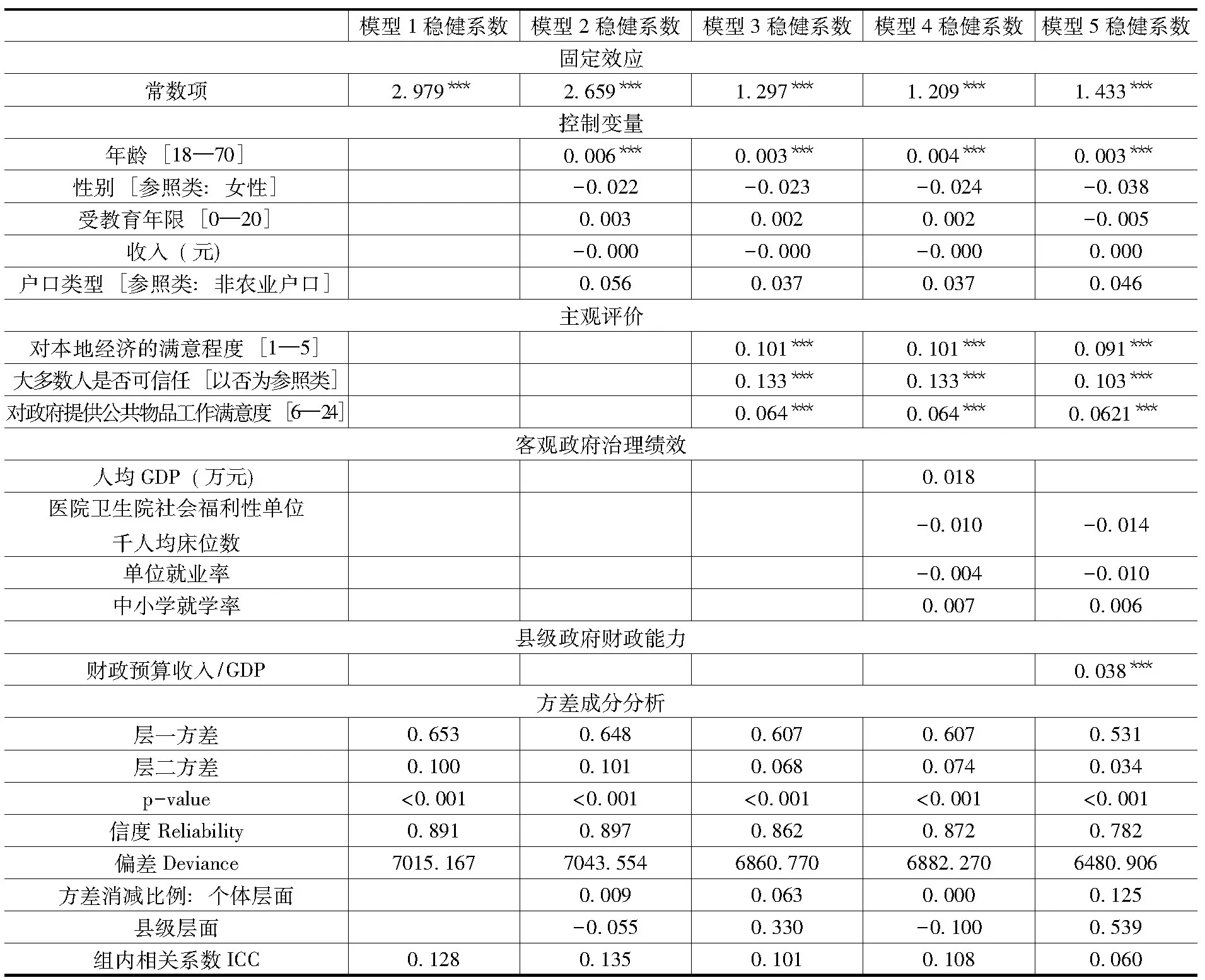

模型1是随机效应的单因素方差分析,该模型的目的是检验因变量是否具有分层结构,其中,模型中不添加任何自变量,模型2中放入控制变量,模型3进一步加入县域民众的主观评价变量,以得出民众在各方面的评价水平是否会影响县民众对政府的信任程度。模型4加入政府客观治理绩效的四项指标。模型5是最终模型,为了避免县级政府财政能力与人均GDP两变量间的共线性关系影响模型解释力,在添加政府财政能力指标的同时将人均GDP指标去掉进行分析。

根据表2,模型1中的显著度小于0.05,意味着因变量的平均值在不同类别之间的差异是显著的。模型2显示,个体层面的控制变量中的年龄因素于民众对县级政府的信任程度有显著影响,也即年龄越大的人对县级政府的信任度越高。但我们发现模型2仅解释了民众信任程度个体层面方差的0.81%,因此有必要引入更重要的自变量进行分析。在模型3中,引入了民众的主观评价变量,这在个体层面模型的整体解释力提高了5.53%,增幅超过所有控制变量影响的总和。这说明,对本地经济发展、多数人普遍信任及政府提供公共物品和社会治理方面的主观评价,构成了影响大众对县级政府表达信任度的重要因素。此外,三个主观评价变量的作用较为显著。民

表2. 对县级政府信任程度的分层线性模型回归结果

注:n=2861;***表示0. 01 的显著性水平,未标者均不显著。

众对本地经济的满意度越高,对县级政府的信任度就越高;如果民众认为大多数人是可信任的,那相对来说他对县级政府的信任度就越高;更为重要的是,民众对政府提供公共物品工作的满意度越高,对县级政府的信任度同样越高。这符合其他学者已有的研究结论,说明在经济快速发展的今天,民众对政府的要求除了发展经济之外,愈来愈侧重于政府全面提供公共物品的质量水平。有学者认为,县级的客观治理绩效如失业率、基尼系数等与政治信任度呈负相关性,人均GDP的增长没有发生预期中促进政治信任的效果,反而呈微弱的负相关关系。[8]而在引入客观政府治理绩效的模型4中,四个指标对于民众对县级政府信任度的影响均不显著。

在最终模型(模型5)中可以看到,添加县级政府财政能力后,相比模型3,在个体层面这一模型整体解释力提高了6.2%,在县级层面模型整体的解释能力提高了21%,这说明,新引入的变量是影响民众政治信任更为重要的因素。我们发现,县级政府将区域经济成果转化为财政收入的能力对提升民众信任度具有显著的正相关关系,即地方政府财政能力越强,民众对县级政府的信任度就越强。这是因为,地方政府的财政能力越强,就越有动力且有财力提供更好的公共物品,这可能会使当地民众对政府更有好感,随之可能会更加信任当地政府。中国自改革开放之后,政府间财政关系发生了极大的转变,而这也对政府行为产生了影响。在分税制之后,地方政府在收入有限的情况下,却承担着相对较重的事权,这使得地方政府无法投入更多力量到公共物品的提供当中,这将会削弱民众对地方政府的信任度。下文将会分析改革对地方财政能力的影响。

五、当前基层政府财政能力的困境

我国于1980年开始施行“划分收支,分级包干”体制,中央和地方在划分各自收支范围和地方包干基数后,地方的固定收入和固定比例分成收入用来支付地方开支,多余上缴中央、不足则由中央调剂填补。这一时期对于中国改革更重要的变化在于政府间分权不仅增强了地方政府的权力,且形成了中央—地方政府难以逆转的新关系。胡鞍钢和王绍光的研究论证了70年代末以来,新体制导致了政府财政收入占国民收入或国民生产总值的比例和中央财政收入占国民生产总值比例的双双下滑。他们认为,这种分散的财政包干体制严重削弱了国家能力。[25]38-54为扭转这种局势,1994年之后,中央开始推行中央税、地方税和共享税的划分,同时分设了中央和地方两套税务机构,使得中央拥有了自己的税收机构,并实行税收返还和转移支付制度。这一制度革新在其起步阶段并没有立刻扭转中央税收在政府总收入中的比例。

分税制所具有的 “驱赶效应”在三个层面上影响了基层政府的财政能力。首先是财政收入的层层上移,每一级政府都希望从下一级获取更多收入。在新的分税体制之下,仅仅对中央财政与省级财政之间关系作出了规范,并没有对省以下的财政体制作出统一的规定,即在财政上实行“下管一级”的政策。各地往往根据中央与地方的分税财政体制框架来规范省以下政府间的财政关系。在财权方面,由于在中央和省的分税制当中,大型工业企业的增值税和消费税被划为中央税,省级的财政锐减,因此省以下也开始实行分税种的收入分享制度,省内的分税制进一步导致地市分税制,形成省、市、县之间的层层分税制,每一级都希望从下一级汲取更多的资源来填补财政空缺,形成了财力逐渐向上集中的态势。例如,由于市级政府同样面临来自上级的税收集中,一些市级政府为了获取更多收入推行“市管县”改革,尝试终止各县与省财政的直接联系,以增强县对市的向心力,以汲取县级的财政来弥补自己的财政不足。[26]而与此同时,事权方面各级政府间却出现向下的传递现象,县、乡两级政府仍一直要提供义务教育、本区域内基础设施、社会治安、环境保护、行政管理等多种具有较高外部性和投资回报期较长的地方公共物品,同时还要在一定程度上支持地方经济发展。履行事权所需财力与其可用财力的不对称,加之各地区之间转移支付的实施幅度差异较大,进一步加重了县以下政府的财政困难。在税费改革之后,中央取消了农业税和农村收费,使得乡镇政府更加依赖于上级政府的转移支付和拨款,由此导致基层政权面临着财政危机和“空壳化”,农民与基层政府的关系开始出现淡化。[27]114

其次,由于分税制规范了预算内收入后地方面临着财政缺口,地方政府开始寻求将预算外资金和非预算外资金作为自己财政增长的重点。其中重要的一个现象就是,地方政府开拓了作为“第二财政”的土地征用收入,政府通过征收农业集体土地转变为国有土地,再以市场价格卖出时产生的剪刀差,获取了巨大的利益,这一部分收入基本完全由地方政府所掌控。土地租金占地方财政收入的比例在分税制改革后一路飙升,在经历了2008年的金融危机衰退后一度回弹到70%,2012年该比例虽跌至44%,但仍说明其是地方政府的重要收入来源。[28]然而,由于征地补偿政策的不完善和落实不到位,近些年由征地和拆迁引发的上访和群体性事件给地方社会治理带来了巨大的隐患,极大地影响了民众对于政府的政治信任。除了土地财政,借债也是地方政府填补财政缺口的重要手段,尤其为了应对2008年的金融危机,4万亿元财政刺激计划中有2.72万亿来源于地方政府的资金,而其重要手段便是由地方政府融资平台所支持的固定资产投资项目。截止2013年6月,地方政府的债务总额达到了中国总GDP的30.4%。[28]

最后,“驱赶效应”体现在分税制改革带来的地方政府财政能力变化导致了地方政府行为模式的变化,地方政府财政支出结构同样会影响公共物品的供给并影响政治信任。中国的财政改革是与授予地方官员更高的自主性相配套的方式来推行的,[29]而这形成了以经济增长为基础的晋升锦标赛,提供了一种具有中国特色的激励地方官员推动地方经济发展的治理方式。[30]当前以GDP为主要指标的地方官员竞争锦标赛中,面对县级财政困难的情况,地方更倾向于着重将有限的财政资金投入到那些见效较快、确保政府运转和能够吸引投资的项目上,而非那些见效较慢的教育、医疗、环境保护等事业,前者与地方官员的政治前途直接相关。此外,“官员的任期时间长短也会显著影响其施政行为和策略……如果官员预期的任职时间仅是短暂的或者过渡性的,那么他(她)也会缩短时间眼界,改变行为”[31],80年代以后建立和逐渐完善的官员任期制和交流制虽然有助于克服地方官员的懒惰、减少腐败,但在一定程度上也使得在任官员容易出现机会主义行为,他们更愿意投入精力在一些能够快速增加政绩的项目上。

以上几个方面都体现了基层政府的财政能力在分税制改革之后并没有得到有效改善,反而在一定意义上是被削弱了。由本文第四部分的研究发现可知,地方政府的财政能力对民众于地方政府的信任度有显著影响。如果由基层财政困难带来的公共物品供给水平低下现象依旧没有得到改善,将可能降低民众的政治信任水平、带来社会的不稳定。

六、结论

本文通过数据分析发现,基层政府的财政能力对民众的政治信任、即对当地政府的信任度有显著的正向影响,进而通过对改革开放后财政体制的变迁,来解释这一关联的结构性原因。本文认为,分税制改革以来基层政府的财权事权不平衡及转移支付制度的不完善,是造成基层政府财政能力较弱的主要原因,这进而可能削弱民众的政治信任。具体说来,首先,财政困难所引发的预算外收入膨胀和土地财政增加了政府腐败及引发征地冲突的可能性,这影响了民众对于当地政府的信任。其次,当县级政府出现财政困难时,政府会优先选择将财政收入投入到见效快的建设项目,而非供给具有较强外部性且收效较慢的公共物品上,这在财政越困难的县表现愈为明显。较低水平的公共物品将会影响民众对于当地政府的信任度。如果从财权事权改革、预算管理制度改革、转移支付制度改革及基层财政债务治理等多方面入手,或能在一定程度上改善基层政府的财政能力,避免民众政治信任的滑坡。2016年8月24日,国务院印发了《关于推进中央与地方财政事权和支出责任划分改革的指导意见》,要求在2020年前形成中央与地方财政事权和支出责任划分的清晰框架,这正是尝试在中央和地方财政收入和支出结构上作出新调整的远见之举。

[1] Woolcock, M.. Social Capital and Economic Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework[J]. Theory and Society, 1998,(2).

[2] 郇雷. 民主政体与收入水平、政府质量相互关系的分析[J].教学与研究,2012,(2).

[3] Norris, P.(ed.). Critical Citizens: Global Support for Democratic Government[M]. Oxford: Oxford University Press, 1999.[4] 张俊生,曾亚敏.社会资本与区域金融发展——基于中国省际数据的实证研究[J].财经研究,2005,(4).[5] 潘峰华,贺灿飞.社会资本和区域发展差异——对中国各省区的实证研究[J].学习与探索,2010,(4).

[6] Knack, S., Keefer, P.. Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1997,(4).

[7] Kawachi, I., Kennedy, B.P., Lochner, K.. Social Capital, Income Inequality, and Mortality[J]. American Journal of Public Health, 1997,(9).

[8] 孟天广,杨明.转型期中国县级政府的客观治理绩效与政治信任——从“经济增长合法性”到“公共物品合法性”[J].经济社会体制比较,2012,(4).

[9] 张维迎,柯荣住.信任及其解释:来自中国的跨省调查分析[J].经济研究,2002,(10).

[10] 孟天广.转型期的中国政治信任——时政测量与全貌概览[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2014,(2).

[11] Charles, M.. A Pure Theory of Local Expenditures[J]. Journal of Political Economy, 1956,(5).

[12] Weingast, Barry R.. The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development[J]. Journal of Law, Economics, & Organization, 1995,(1).

[13] Qian, Yingyi., Weingast, Barry R.. Federalism as a Commitment to Perserving Market Incentives[J]. The Journal of Economic Perspectives, 1997, (4).

[14] 平新乔,白洁.中国财政分权与地方公共品的供给[J].财贸经济,2006,(2).

[15] 陈硕.分税制改革、地方财政自主权与公共品供给[J].经济学(季刊),2010,(4).

[16] 辛方坤.财政分权、财政能力与地方政府公共服务供给[J].宏观经济研究,2014,(4).

[17] 罗伟卿.财政分权及纵向财政不平衡对中国基础教育质量的影响[J].清华大学学报(哲学社会科学版),2009,(增1).

[18] 乔宝云,范剑勇,冯兴元.中国的财政分权与小学义务教育[J].中国社会科学,2005,(6).

[19] 傅勇.财政分权、政府治理与非经济性公共物品供给[J].经济研究,2010,(8).

[20] 刘勇政,冯海波.中国的财政分权与政治信任[J].政治学研究,2015,(1).

[21] 周飞舟.分税制十年:制度及其影响[J].中国社会科学,2006,(6).[22] Stephen W. R., Anthony S.B..分层线性模式:应用与数据分析方法[M].北京:社会科学文献出版社,2007.[23] 沈明明等.中国公民意识调查数据报告(2008)[M].北京:社会科学文献出版,2009.

[24] 张瑞昌.关于分税制以来市辖区财政体制的若干思考[D].合肥:安徽大学硕士学位论文,2007.

[25] 王绍光,胡鞍钢.中国国家能力报告[M].沈阳:辽宁人民出版社,1993.

[26] 张闫龙.财政分权与省以下政府间关系的演变——对20世纪80年代A省财政体制改革中政府间关系变迁的个案研究[J].社会学研究,2006,(3).

[27] 周飞舟.以利为利:财政关系与地方政府行为[M].上海:上海三联书店,2012.

[28] Fan, Z., G. Wan.. The Fiscal Risk of Local Government Revenue in the People’s Republic of China[J/OL]. http://www.adb.org/publications/fiscal-risk-local-government-revenue-prc/.2016-05-21.

[29] Sinha, A.. Political Foundations of Market-Enhancing Federalism: Theoretical Lessons from India and China[J]. Comparative Politics, 2005,(3).

[30] 周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007,(7).

[31] 张军,高远.官员任期、异地交流与经济增长[J].经济研究,2007,(11).

责任编辑:王升平

2016—09—01

教育部国家留学基金委2014年度“国家建设高水平大学公派研究项目”(编号:201406010139)。

席皓(1991—),男,河南洛阳人,北京大学政府管理学院中外政治制度专业博士研究生,主要研究方向为中国政府与政治,国家与社会关系;刘凌旗(1990—),女,山西运城人,北京大学政府管理学院政治学博士,主要研究方向为中国政府与政治,国家与社会关系。

D67

A

1008—4533(2016)06—0058—08

10.13975/j.cnki.gdxz.2016.06.008