作为“过程产出”的经济增长:基于“政绩合法性”和干部理性的一个解释

2017-01-04王嘉琪

王嘉琪,袁 倩

(1.北京大学 政府管理学院,北京 100871;2.中共中央编译局 全球治理与发展战略研究中心,北京 100032)

作为“过程产出”的经济增长:基于“政绩合法性”和干部理性的一个解释

王嘉琪1,袁 倩2

(1.北京大学 政府管理学院,北京 100871;2.中共中央编译局 全球治理与发展战略研究中心,北京 100032)

20世纪80年代以来中国经济取得的持续高速增长,在某种意义上可看作是一种“过程产出”,是地方党政领导干部群体在追求个体理性目标实现过程中的“产品”。基于理性人假设,地方党政领导干部致力于实现多元化的个体理性目标。而改革开放后中央对地方政府的“分权”和对干部任免权的控制,使地方政府行为一方面具备了较大的自主性空间,另一方面又必须遵循中央的方针政策。在这一制度环境下,完成以“政绩合法性”为主要内容的考核评价目标成为实现个体理性目标的必经过程,而作为政绩的重要体现的经济增长则成为该过程的产出之一。

经济增长;过程产出;政绩合法性;干部理性

自20世纪80年代以来,中国经济保持着持续高速的增长。中国国家统计局数据显示,1979—2012年,中国经济年均增速达9.8%,而同期世界经济年均增速只有2.8%,中国经济高速增长的持续时间和增速都超过了经济起飞时期的日本和亚洲“四小龙”,[1]这一现象被称为“中国经济奇迹”。[2]有学者用“中国模式”来描述中国经济发展的制度环境,认为这是一种坚持市场导向的经济改革,辅以强有力的政府调控的发展策略。[3]毋庸置疑,“中国经济奇迹”产生于中国特色的政治经济社会体制之中,那么,作为改革发展过程中的重要主体——地方党政领导干部——他们对经济增长有什么影响?这是学界长期以来探讨的重要话题。

一、文献回顾与问题提出

对地方党政领导干部与经济增长之间关系的诸多研究成果中,“晋升锦标赛”模式为人所熟知。锦标赛理论认为,参与竞赛的成员为了赢得比赛而竞相努力,竞争结果的相对位次而非绝对成绩决定最终胜负。[4]在领导干部考核与选拔制度变迁的背景下,最初用来分析企业内部员工晋升的“锦标赛理论”被国内学者应用于分析地方党政领导干部的政治晋升博弈,[5]干部晋升与地区经济绩效之间的“晋升锦标赛”模式由此被提出。[6]随后,越来越多的学者对其投入关注,晋升锦标赛理论的内涵进一步丰富。在省级层面,领导干部在任期间的平均经济增速对其晋升具有显著正向影响;[7]省长(省委书记)的交流对流入省区的经济增长具有正效应。[8]在县级层面,干部晋升激励的锦标赛模式也得到了一定程度的验证。[9]此外,省、市两级政府的面板数据则进一步显示,以经济增长为主要考核内容的“晋升锦标赛”具有“层层加码”的特点,即从省级到市级自上而下竞争逐渐升级。[10]1999—2013年间地级市领导干部变动的数据表明,一方面,经济增长对干部变更有正向刺激作用,另一方面,经济增长风险则可以被视为干部晋升体系中的一个否定性考核指标。[11]不仅如此,领导干部个体特征与经济发展之间的微观机制也得到了阐发。例如,职业发展前景更好的干部,其推动当地经济增长的动力更为强劲;而居于中间地区禀赋水平的干部,其促进经济增长的主观动力和客观效果相对较弱。[12]由此,揭示中国地方党政领导干部晋升博弈与激励机制的“晋升锦标赛”理论在不同维度、不同层级上日臻完善。

然而,“晋升锦标赛”理论在启发研究者们的同时,也引发了相当多的质疑。当系统性地考察中国政绩考核体系时,“晋升锦标赛”的逻辑受到了多方批评。批评者们认为,在正式制度层面,将政治提拔和经济增长直接挂钩的考核制度并不存在。[13][14]在经验数据层面,支撑“省级GDP增长率对地方干部提拔具有显著影响”这一论断的数据不够有力。[13]而通过对1994—2008年间200多个城市的书记与市长的数据分析则发现,尽管地方干部的“个人效应”对经济增长和市长(而非书记)晋升具有显著作用,然而,干部任职期间的当地经济增速对其晋升并没有显著影响。[15]更值得注意的是,在党的十八大之后,随着党政领导干部选拔与考核制度的发展完善,干部晋升体系中的社会、环境与生态等绩效日益重要。例如,国家重点生态功能区的数据验证了生态文明建设对于干部晋升的影响,经济绩效对县委书记和县长的晋升均没有显著影响,而生态环境绩效对县委书记(而非县长)的晋升则存在显著的促进作用。[16]

通过回顾上述文献,我们认为,“晋升锦标赛”理论诞生于改革开放后这一同时强调“以经济建设为中心”和干部“四化”的独特历史范畴中,为剖析干部晋升与经济增长之间的双向关系提供了可能性和可行性。从数据层面上看,除了经济因素,其他诸如政治因素、社会因素、环境因素都有可能与地方党政领导干部晋升建构起联系,只是运用不同时间或不同层级的数据所得出的结论有所不同。从学科视角上看,对“晋升锦标赛”的研究大都从经济学学科视角切入,相关实证研究成果丰富,然而理论研究则相对较少,因此,对于“地方党政领导干部行为与经济发展之间存在何种关系”的问题,基于政治学立场的理论研究是可行且必要的。

在理论上,关于“晋升锦标赛”的一系列文献,均验证了经济增长与干部行为之间在某种程度上存在联系。在经验上,改革开放之后,干部选拔与考核制度变迁、经济发展水平持续高速增长,这两者可以说是同时出现的;并且,目前对干部考核评价中的“不唯GDP论英雄”反证了之前“GDP论英雄”存在的可能性。概言之,经济增长与干部晋升确实有一定的关系。那么,这是怎样的一种关系?与此前经济学者的角度不同,我们从政治学学科视角出发,提出本文的核心假说:经济增长是地方党政领导干部追求个体理性目标实现的“过程产出”。围绕这一假说,本文研究的问题可被分解为两个方面:地方党政领导干部追求个体理性目标的过程是怎样的?“经济增长”是如何在上述“过程”中被“产出”的?

在研究方法上,受空间、时间限制的数据统计是无法回答上述问题的。因此,本文选择历史与制度的分析方法,一方面对改革开放后干部选拔任用和考核评价制度的变迁进行宏观比较,另一方面,分析干部理性在制度变迁背景中的微观作用,对本文提出的假说进行论证。

二、理论基础与分析框架

马克斯·韦伯对现代官僚(科层)制的特征作出了经典描述:由法律或行政规章决定的职责权限;基于职务等级制原则确立的上下级隶属体系;以书面文件、一个下属班子及各种文员为基础的管理体系等。官僚制体系下的官员作为一项职业而担任官职,他们主要由上级权威来任命(或政治任命基础上的选举),有着较高的社会地位和相对稳定的职业地位,有着以固定薪金为基础的职衔、固定的仕途路线和身份尊严。[17]1095-1103安东尼·唐斯进一步概括了官僚制理论的基本前提和主要假设,他认为,该理论的基本前提是“官僚化的官员”,“官僚化的官员”试图理性地实现自身目标,他们一般都有一系列复杂的目标,包括权力、收入、声望、安全、个人舒适,对理念、机构或国家的忠诚,卓越工作的骄傲感,服务公众利益的渴望。唐斯对官僚组织行为和官员动机进行深入研究发现,官僚组织中的人员选择和提升至少要部分地以功绩为基础,具有相对的非人格化特点。[18]2,75

改革开放后,中国干部人事制度的改革增强了干部制度的理性化、专业化和制度化。从20世纪70年代末以来干部人事制度的改革开始,到国家公务员制度的建立,我国对干部的选拔任用、职务级别、考核评价、激励保障等机制逐渐作出了明确的规定,形成了一套完整的制度体系。同时,随着干部“四化”方针的提出,干部选拔过程越来越注重吸收具有专业背景和知识技能的干部,有学者将这一现象称之为“技术精英”[19]、“政治技术官僚”[20]2或“依附性技术官僚”[21]的兴起。能力成为技术官僚提拔的重要标准之一,[22]403-405他们在一定程度上带有现代科层制体系中官员的基本特征。因此,官僚制理论为观察地方党政领导干部提供了一个有益的视角。

然而,也要看到,中国的党政领导干部与官僚制理论中的“官僚”仍存在巨大差异。干部是党的事业的骨干和人民的公仆,政党性和人民性是干部最根本的两个属性。[23]390在现实的政治生活中,干部的行为表现出“多重形象”[24],这反映了干部个体理性目标的多元化特征。我们至少可以明确,作为党和国家精心选拔培养的领导干部,其整体上是带有理性目标的精英群体。这一判断为借用官僚制理论,进而建构地方党政领导干部和经济增长之间的联系提供了可能。因此,前文提出的核心假说可以被进一步阐述为:理性的地方党政领导干部群体,追求理性目标的实现是其主要出发点之一,而不断作出符合中央政策要求的政绩则是达成这一目标的重要手段。

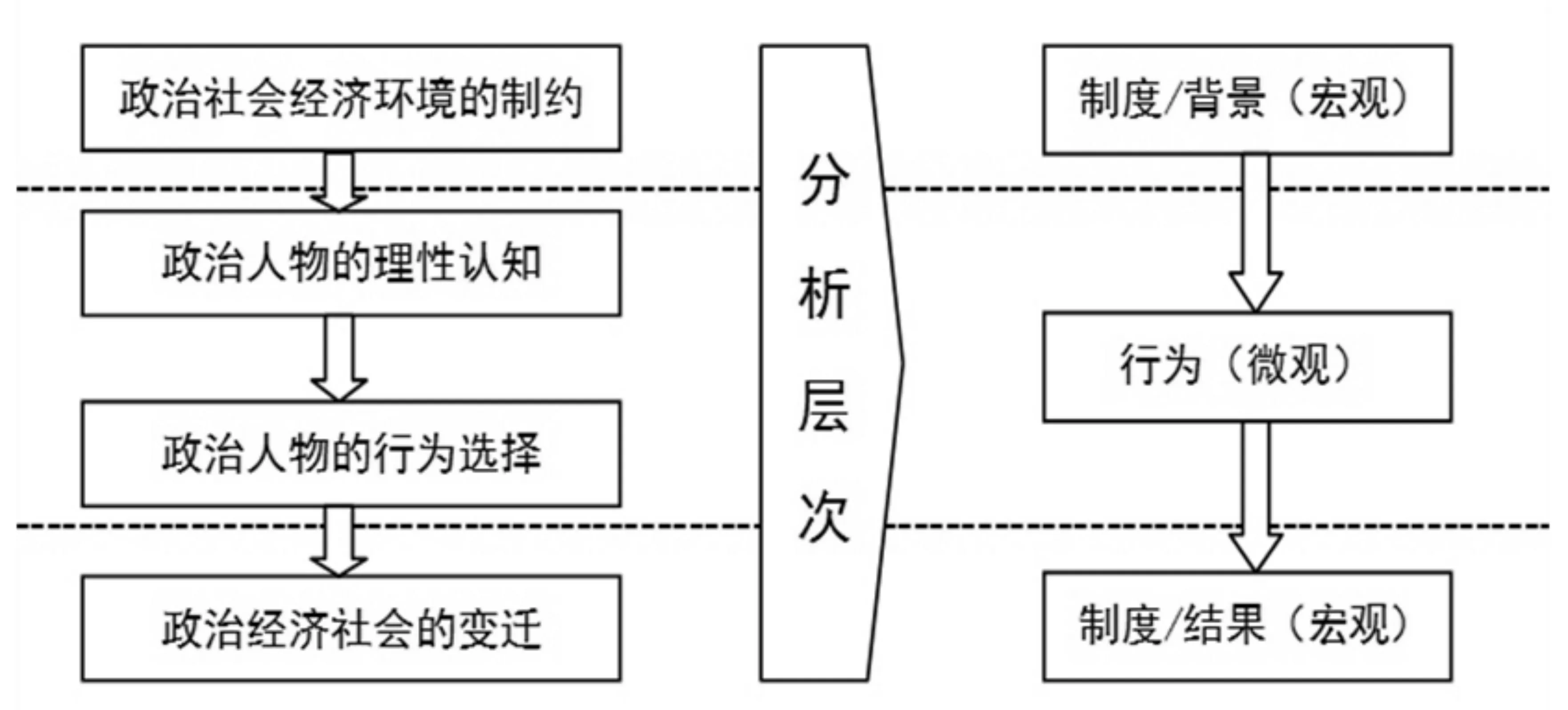

研究地方党政领导干部和经济增长之间的关系,既涉及宏观的制度环境,也涉及微观的干部理性目标及在此基础上的行为。概言之,对制度结构、行动者及其行为三者的分析缺一不可。[25]因此,通过新制度主义建立分析框架,能在宏观和微观层面之间提供分析的可能性。新制度主义与旧制度主义的一个核心区别在于:后者主要关注正式制度及其作用,而前者不仅关注研究正式的典则、制度规范,更着眼于考察非正式的制度、制度之间的影响关系,及理性选择行为对制度变迁的影响。在分析“制度”、“行为”与“结果”三者的关系上,与其他工具相比,新制度主义分析框架显得更有效。本文基于新制度主义来建构一个宏观与微观互动的分析框架(见图1)。

图1. 基于新制度主义的分析框架

新制度主义反对将政治与社会的关系看作是单向决定关系。[26]因而,在分析层次上,本文试图将“微观的个体行为层次”和“宏观的国家政治经济层次”在动态过程中结合起来,既讨论宏观制度变迁,又关注微观的官员理性认知与行为。在制度与行为的互动中,行动者在微观层面上能够进行理性选择,但这种理性选择并非是个体之间“原子化”的互动,而是在“宏观社会经济环境”的背景中进行的。[27]具体表现为图1左半部分:政治人物的理性认知和行为选择,受到政治社会经济环境的制约。该分析层次即图1右侧“制度/背景(宏观)→行为(微观)”;继而,政治人物理性认知和行为选择的聚合,则可能进一步对政治经济社会变迁产生影响。这一分析层次则是图1右侧“行为(微观)→制度/结果(宏观)”的过程。

基于这一分析框架,我们可以把地方党政领导干部实现个体理性目标的过程与经济增长之间的关系,放到中央与地方关系变革、干部选拔任用制度变迁等政治经济环境背景中去分析(见图2):

图2 .地方党政领导干部实现多元化理性目标过程

改革开放后,中央与地方关系在经济方面的变革,使得地方政府在经济发展中的自主性空间增加。与此同时,中央对地方党政领导干部任免权的控制和影响,为地方党政领导干部实现个体的理性目标提供了重要的制度环境。在这一环境下,地方党政领导干部致力于通过促进经济增长来完成政绩考核目标,从而实现个体的多元化理性目标。后文两个部分,我们将分别论述这一过程产生的制度环境,以及地方党政领导干部实现个体理性的过程。

三、制度环境:中央对地方的“分权”与“控制”

改革开放之后,中央对地方政府的“经济性分权”以及在干部任免权方面的控制,为地方党政领导干部个体理性目标的实现,提供了重要的制度环境。

我们先来观察“分权”的情况。改革开放前后,中央与地方的权力关系发生了较大的变化,一个重要的表现就是中央对地方的分权。事实上,早在中共八届三中全会后,中央政府就开始向地方分权,地方政府的权力得到了加强。然而,尽管当时中央对地方进行了两轮分权,地方财政支出比例也迅速提高,然而,中央财政支出占全国总财政支出的比例始终在50%左右及以上①,中央财政的控制和影响力依旧很强。而除非拥有充分的财政资源,否则地方自主性不可能自动实现。[28]另外,中央对地方政府的权力收放只是计划经济体制下行政权力的内部分配和结构调整,并未涉及到政府与市场之间关系的调节。由于经济性权力只是下放给地方政府而不是市场和企业,因此,地方政府取代中央政府成为了新的资源配置者和管理者,导致了地方经济混乱和地方分散主义,[29]137从而不能长期持续地促进经济发展。

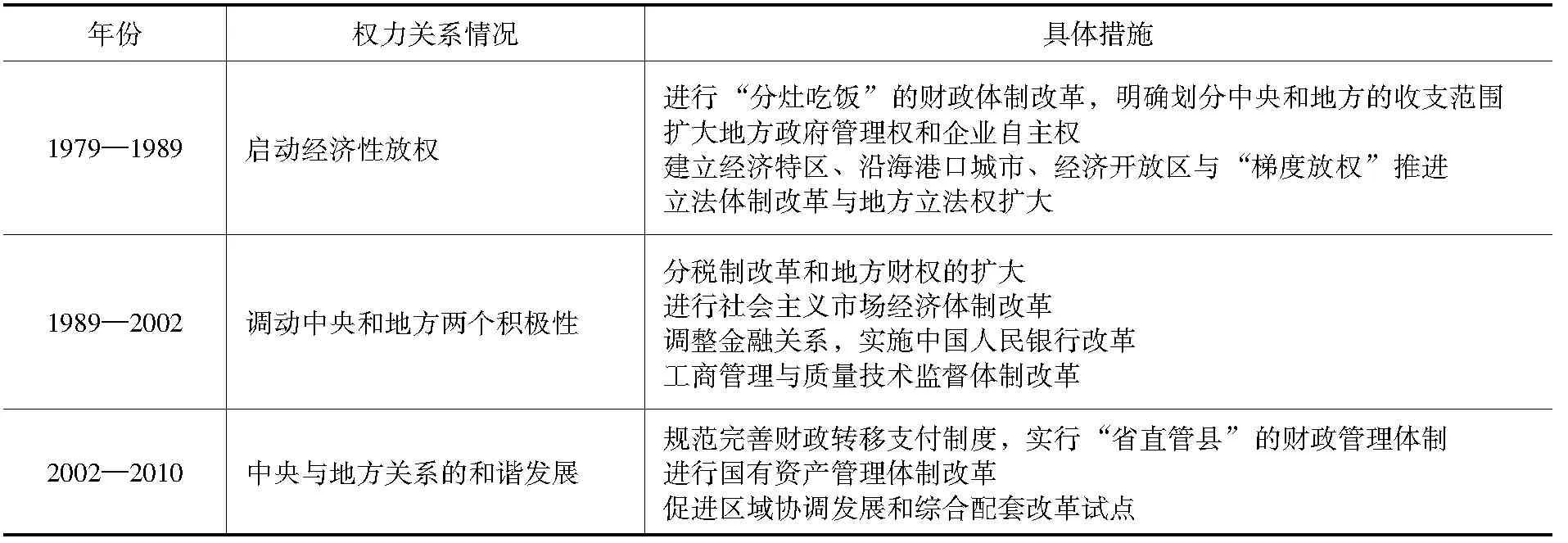

改革开放以后,中央向地方的分权仍在继续,不同的是,新的分权方式注重经济性权力的分配,突破了中央地方权力调整的“收放”循环,并注重权限划分的科学化、规范化,有步骤、有计划的实行。我们将改革开放后的权力分配情况(见表1)和财政支出情况(见表2)总结如下。

表1.1978—2010年中央与地方权力关系情况②

表2.1979—2010年中央与地方财政支出比例③年份中央地方年份中央地方1979年51.148.91995年29.270.81980年54.345.71996年27.172.91981年55.045.01997年27.472.61982年53.047.01998年28.971.11983年53.946.11999年31.568.51984年52.547.52000年34.765.31985年39.760.32001年30.569.51986年37.962.12002年30.769.31987年37.462.62003年30.169.91988年33.966.12004年27.772.31989年31.568.52005年25.974.11990年32.667.42006年24.775.31991年32.267.82007年23.077.01992年31.368.72008年21.378.71993年28.371.72009年20.080.01994年30.369.72010年17.882.2

通过观察表2中的数据可以发现,改革开放后,地方财政支出大幅度增加,不再维持改革前的比例,至2010年,地方财政支出已经突破全国财政总支出的八成以上,地方政府的财政权力得到空前强化。通过财政分权体制的建立与完善,各级地方政府从原来中央政府的执行机构变成有着较强独立利益的主体。在这种背景下,地方经济的发展将扩大地方财政收入的来源,同时财政分权也赋予了地方政府相应的自主制定经济发展政策的财政权力,这些都使地方政府既有能力,也有动力积极采取措施发展本地区的经济。[30]可见,财政分权给予了地方政府开展区域竞争、推动经济增长的激励。[31]1-3正如同“行为联邦制”这一概念的解释,地方自主权导致政府的企业家化,他们能够修正中央制定的政策,提出新政策来发展地方经济。通过这种方式,地方政府可以牢牢控制地方的经济资源。[32]35据此看来,改革开放后,中央对地方政府的分权实际上扩大了地方政府行为的自主性,为地方经济取得迅速的发展提供了现实土壤。

那么,中央对地方政府的控制又是依托何种制度进行的?哪些因素促进了地方政府在推动经济发展的目的上与中央政府达成共识?彼德原理描述了这样一种现象:在层级组织中,每位员工都将晋升到自己不能胜任的阶层,因而每个职位终将由不能尽职的不胜任的员工所占据。[33]7-8尽管这是一种不良行政现象,但它从一个侧面反映了层级组织中的人们希望自身职位不断获得晋升,并为此付出努力。因此,中央对地方干部任免权的控制,将是我们要观察的另一个制度环境。“党管干部”是我国干部人事制度的一条重要原则,按照这项原则,党制定与实施干部人事工作的路线、方针与政策,直接管理或推荐领导干部,负责组织对党员干部的考核。在新中国成立至改革开放前,尽管中央对地方党委管理干部的权限有放有收,但干部管理的基本格局一直是党管干部原则下中央高度集权的体制。[23]340虽然一直实行的是各级党委“下管两级”的原则,但有些地方党委实际下管了三至四级。由于管理的干部数量十分庞大,因此往往无暇顾及全面。而改革开放之初,中组部相继颁发了一系列规范性文件(见表3),干部管理权限发生了由“下管两级”到“下管一级”的重要变化,逐步开辟了新的管理局面。

表3. 20世纪80年代中组部颁发的有关规范性文件

经过干部管理权限的变迁,从数量上看,中央直接管理的干部数量减少了2/3,由原来1.3万多人减少到4200多人,其余干部交由地方党委管理。但从重要性上看,中央牢牢控制省部级领导干部的任免权,可以更深入、有效地管好这些干部,在管理水平和工作效率上都得到较大提升。而赋予地方党委相应的干部管理权限,实际上提高了地方向基层传导中央政策精神的效果。同时,中央直接管理的干部虽由二级变为一级,但中央对地方的厅局级干部采取了备案制,地方任命厅局级干部均要向中组部汇报并备案,而中组部对这些任命仍保留否决权。[23]404从这个角度而言,中央对干部的管理非但没放松,反而是向更为优化、便捷、有效的方式转变。

通过上述分析,我们从宏观制度环境的视角研究了中央与地方权力关系的变迁及中央对地方党政领导干部任免权的控制。下面,我们将从地方党政领导干部的个体理性目标入手,结合干部选拔任用和考核评价制度,观察地方党政领导干部对经济增长追求的过程。

四、产出过程:地方党政领导干部对“政绩合法性”的追求

在现实的政治生活中,地方党政领导干部是具有多元化理性目标的。他们可能是为了党和国家的事业及人民的利益,可能是为了获得较高的社会声望、受到尊敬,也可能是为了个人的权力和仕途,甚至可能是为了用公共资源为自己谋取利益。然而,无论其理性目标存在何种差异,它的实现都主要依托于干部职位的获得与维系。据此,我们要解答的问题进一步演化为:地方党政领导干部职位是如何获得与维系的?前文我们分析到,按照干部管理“下管一级”的原则,地方党政领导干部职位主要经上一级党委的任命或推荐取得,省级领导职位则由中央任命或推荐产生。中央和地方党委选用干部,主要依据干部选拔任用和考核评价制度,因而这两项制度对于干部有着非常大的影响。

首先来看干部选拔任用制度。新中国成立以来,干部选拔任用标准在“党管干部”、“德才兼备”原则和“任人唯贤”路线引导下,经历了从“又红又专”到“五条标准”,从“寓红于专”到“四化”方针,以及“科学化、民主化、制度化”要求,[34]再发展到现今的“好干部”标准。一个重要的变化是,改革开放之后,工作业绩和工作能力成为除政治素质之外干部选拔任用的一项重要标准。也就是说,如果地方党政领导干部希望获得与维系相应的职位,就必须具备卓越的能力和优异的政绩,这一点可以在《党政领导干部选拔任用工作条例》中得到验证。该条例自1995年暂行后,经历了2002年、2014年两次修订,将干部选拔任用程序规定为“动议”、“民主推荐”、“考察”、“讨论决定”等环节,其中“考察”是“讨论决定”的重要基础和依据。“考察”是对干部拟任某一领导职务之前,对其在现职岗位上的工作情况及发展潜力所进行的调查了解。[35]2-3通过对比发现,三版《条例》均在“考察”一章中明文规定:全面考察德、能、勤、绩、廉,注重考察工作实绩。2014版条例还专门对“工作实绩”进行了细化解释,“有质量、有效益、可持续的经济发展”列在各项评价要素之首。由此可见,经济发展作为影响干部选拔任用的重要评价要素,长期以来是得到了各级党委高度重视的。

再来看干部考核评价制度。《党政领导干部考核工作暂行规定》中有关考核结果的评定和运用单列一章,指出“考核结果应作为领导干部选拔任用、职务升降、奖惩、培训、调整级别和工资等的重要依据”。可见,考核评价是干部选拔、任免、职业发展过程的重要环节。有学者在研究中国的干部任命制的基础上提出了“干部责任制”概念,认为领导干部的工作业绩考评是决定组织部门提拔、免职或调任干部的根本因素。[36]184-2011949—2009年间,我国地方政府领导干部考核制度的发展过程,呈现为三个明显的阶段性特征:1949—1976年为第一阶段,以领导干部的政治忠诚为考核导向;1978—2001年为第二阶段,强调领导干部创造政绩,尤其是发展经济的能力;2002—2009年为第三阶段,强调领导干部要具备全面素质,能贯彻科学发展要求。[37]可见,中央对地方党政领导干部的考核评价体系,在改革开放前后也发生了较大变化,具体比较见表4。

表4.改革开放前后中央对地方领导干部考核评价规定对比

根据表4中的考核要素对比发现,干部考核评价制度在改革开放之初建立后,得到了较快地发展与完善,考核评价指标体系也不断得到细化,逐步形成了完备的体系。中央对地方党政领导干部的考核由原来的政治表现为主调整为经济绩效为主,干部抓经济工作的能力和取得的经济工作政绩逐渐显得更加重要。[38]44在体现工作实绩的各种考核指标中,经济方面的指标最容易被量化,如“国内生产总值及增长率”、“人均国内生产总值及增长率”、“中央税收及增长率”、“地方财政收入及增长率”等。而社会发展和精神文明建设、党的建设方面的指标相对更多地是定性指标。与这些定性指标相比,量化的指标对干部的硬约束更强,因而更容易成为推动其不断为之努力的“紧箍咒”。另外,在干部选拔任用和考核评价过程中,民主测评也发挥了较大的作用。民主测评的主要内容同样是干部的德、能、勤、绩、廉,同样注重工作实绩,其在一定程度上又加重了工作实绩对干部职位获取与维系的影响。

通过对干部选拔任用和考核评价制度的观察可以发现,随着近年来经济发展进入新常态,向着调结构、转方式的方向发展,相关制度中也都提到了“不能再简单以GDP论英雄”。2014版《干部任用条例》“考察”一章中提到,“防止单纯以经济增长速度评定工作实绩”。2013年中组部《关于改进地方党政领导班子和领导干部政绩考核工作的通知》提出,“不能仅仅把地区生产总值及增长率作为考核评价政绩的主要指标”,“地方各级党委政府不能简单以地区生产总值及增长率排名评定下一级领导班子和领导干部的政绩和考核等次”,“选人用人不能简单以地区生产总值及增长率论英雄”。这些当前主流的政绩观导向恰恰反证了先前一段时间工作实绩导向更多的是GDP导向,也恰好解释了“政绩工程”、“形象工程”的发生机理。

为了更好地观察和理解这一现象,我们需要引入“政绩合法性”概念。我们知道,国家合法性包括三种类型:法律选举型、绩效型和意识形态型。当一个国家统治的正当性来源于政府的经济表现、道德表现和国防能力时,我们就说这个国家的统治基于绩效合法性。[39]307而政府因在推动经济发展,促进民众生活水平提高方面的绩效表现良好而获取的合法性地位,称之为“政绩合法性”。不同历史时期,政绩合法性有着不同的标准和内涵。1949年之后,中央政府的政治合法性来源于带领民众取得了新民主主义革命和社会主义革命的胜利。而随着“人民群众日益增长的物质文化需求与落后的生产力的矛盾”不断深化,中央政府的工作重心逐渐从政治领域转移至经济领域。因而改革开放之后,中央政府的政治合法性主要来源于其推动经济增长的能力和促进民众生活水平的提高,也就是“政绩合法性”。为促进经济持续增长,实现政府的政绩合法性,中央对地方实施了经济性“分权”,扩大了地方自主性。同时,通过对地方党政领导干部建立严格的以经济指标考核为主的考核评价体系、控制其职位的获得与维系之基础,进而调动干部推动地方经济发展的积极性。这套激励体系对地方干部的激励作用很强,其一方面使中国经济取得了近40年的持续高速发展,另一方面,干部重视政绩的行为,及部分干部追求“政绩工程”、“形象工程”,或通过数据造假企图伪造政绩的行为,都是在这一激励机制下产生的。因而,从某种意义上说,改革开放之后,地方政府的政绩合法性就是完成中央政府规定的各项经济指标,推动地方经济发展,进而得到中央政府的认同并获得相应的政治资源。地方党政领导干部围绕着经济考核指标的实现,致力于促进地方经济增长,也就同中央在政绩合法性问题上达成了一致。尽管在2013年以后,中国的经济发展进入了“新常态”,但基于政绩考核评价指标体系的政绩合法性依然存在,唯独考核所关注的重点有所变化。

综上所述,地方党政领导干部为了维系既有职位,或者追求更高职位,都必须在实现“政绩合法性”方面作出成效,而经济增长作为一个相对显性的可量化指标,往往在各项指标中得以优先“产出”。从这个意义上讲,经济增长成了一种“中间产品”而非“终极目标”,也就是我们界定的“过程产出”。

五、结论与启示

晋升锦标赛模式为研究地方党政领导干部与经济增长之间的关系提供了一个有益的视角,但其并未揭示出两者背后的逻辑关系。基于“理性人”假设和新制度主义分析框架,我们认为,中央与地方之间在改革开放后的经济性“分权”,及中央基于干部任免权对地方政府及其干部形成的控制体系,为地方党政领导干部致力于经济增长提供了制度环境。在这一环境下,地方党政领导干部为实现多元化的个人理性目标、努力实现选拔任用和考核评价机制中的关键因素,而把经济增长作为重要的政绩合法性来源加以追求,从而使经济增长成为一种“过程产出”。

如果把经济增长看作是地方党政领导干部实现个人理性目标过程的“产出”,那么这一过程产出则会因不同历史时期政绩合法性标准的不同而有所变化。基于这种解释,未来我国实现经济发展的调结构、促转型,或者是政治上的抓党建、维稳定,都可以通过充分运用干部理性来实现。抓住了这一关键,无论是优化经济发展模式,还是创新干部考核评价制度,完善我国党政领导干部治理体系,进而营造良好从政环境,都将具有持续不竭的动力。

注释:

①根据历年《中国统计年鉴》数据统计分析得出。

②根据杨小云:《新中国中央与地方关系沿革》(世界知识出版社2011年版)编制。

③数据来源:中国统计年鉴(2011)。

[1]国家统计局.改革开放铸辉煌 经济发展谱新篇——1978年以来我国经济社会发展的巨大变化[N].人民日报,2013-11-06.

[2]林毅夫,蔡昉,李周.中国的奇迹:发展战略与经济改革(增订版)[M].上海:格致出版社,2002.

[3]俞可平,黄平等.中国模式与北京共识:超越华盛顿共识[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[4]Edward Lazear,Sherwin Rosen. Rank-Ordered Tournaments as Optimal Labor Contracts[J].Journal of Political Economy,1981,(5).

[5]周黎安.晋升博弈中政府官员的激励与合作——兼论我国地方保护主义和重复建设问题长期存在的原因[J].经济研究,2004,(6).

[6]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007,(7).

[7]Li Hongbin and Zhou Li-An. Political Turnover and Economic Performance: The Incentive Role of Personnel Control in China[J].Journal of Public Economics, 2005,(9—10).

[8]徐现祥,王贤彬,舒元.地方官员与经济增长——来自中国省长,省委书记交流的证据[J].经济研究,2007,(9).

[9]周黎安,陶婧.官员晋升竞争与边界效应:以省区交界地带的经济发展为例[J].金融研究,2011,(3).

[10]乔坤元.我国官员晋升锦标赛机制的再考察——来自省市两级政府的证据[J].财经研究,2013,(4).

[11]杨海生,陈少凌,罗党论等.政策不稳定性与经济增长——来自中国地方官员变更的经验证据[J].管理世界,2014,(9).

[12]王贤彬,徐现祥.地方官员晋升竞争与经济增长[J].经济科学,2010,(6).

[13]陶然,苏福兵,陆曦等.经济增长能够带来晋升吗?——对晋升锦标竞赛理论的逻辑挑战与省级实证重估[J].管理世界,2010,(12).

[14]杨其静,郑楠.地方领导晋升竞争是标尺赛、锦标赛还是资格赛[J].世界经济,2013,(12).

[15]姚洋,张牧扬.官员绩效与晋升锦标赛——来自城市数据的证据[J].经济研究,2013,(1).

[16]吕凯波.生态文明建设能够带来官员晋升吗?——来自国家重点生态功能区的证据[J].上海财经大学学报,2014,(2).

[17][德]马克斯·韦伯.经济与社会(第二卷上册)[M].阎克文译.上海:上海世纪出版集团,2010.

[18][美]安东尼·唐斯.官僚制内幕[M].郭小聪等译.北京:中国人民大学出版社,2006.

[19]Li Cheng. China’s Leaders: The New Generation[M]. Boston: Rowman & Littlefield Publishers, Inc,2001.

[20]Zang Xiaowei. Elite Dualism and Leadership Selection in China[M]. London: Routledge Curzon,2004.

[21]徐湘林.后毛时代的精英转换和依附性技术官僚的兴起[J].战略与管理,2001,(6).

[22]Lee, Hong Yung. From Revolutionary Cadres to Party Technocrats in Socialist China[M]. Berkeley: University of California Press,1991.

[23]王海峰.干部国家——一种支撑和维系中国党建国家权力结构及其运行的制度[M].上海:复旦大学出版社,2012.

[24]杨雪冬,托马斯·海贝勒,舒耕德.地方政治的能动者:一个比较地方治理的分析路径[J].东南学术,2013,(4).

[25]袁倩,王嘉琪.行政改革的“内在悖论”:一个解释框架——以中国(上海)自由贸易区“负面清单”为例[J].公共管理学报,2015,(2).

[26]James March, Johan Olsen. The New Institutionalism: Organizational Factor in Political Life[J].American Political Science Review, 1984,(3).

[27]Kenneth A. Shepsle. Studying Institutions: Some Lessons from the Rational Choice Approach[J].Journal of Theoretical Politics, 1989,(1).

[28]刘承礼.政府间分权能否改善地方治理——一个文献述评[J].国外理论动态,2015,(10).

[29]杨小云.新中国国家结构形式研究[M].北京:中国社会科学出版社,2004.

[30]M. V. Jorge, Robert M. M. Fiscal Decentralization and Economic Growth[J]. Working Paper 01-1. Georgia State University,2001.

[31]周飞舟.以利为利——财政关系与地方政府行为[M].上海:上海三联书店,2012.

[32]郑永年.中国的行为联邦制:中央——地方关系的变革与动力[M].北京:东方出版社,2013.

[33][美]劳伦斯·彼德.彼德原理[M].陈美容等译.北京:中国文联出版社,1996.

[34]杨德山.当代中国共产党干部选拔任用标准演变考察[J].新视野,2004,(6).

[35]冯秋婷.领导班子和领导干部考核评价机制研究[M].北京:党建读物出版社,2011.

[36][瑞典]金山爱.干部责任制与中国共产党要求的变化[A].吕增奎.执政的转型:海外学者论中国共产党的建设[C].北京:中央编译出版社,2011.

[37]叶贵仁.我国地方政府领导干部考核制度发展的三个阶段:1949—2009[J].华南理工大学学报(社会科学版),2011,(8).

[38]庄国波.领导干部政绩评价的理论与实践[M].北京:中国经济出版社,2007.

[39]赵鼎新.社会与政治运动讲义[M].北京:社会科学文献出版社,2012.

:王升平

2016—09—05

王嘉琪(1987—),男,山东郯城人,北京大学政府管理学院博士生,主要研究方向为当代中国政府管理、人力资源开发与管理;袁倩(1988—),女,山东青岛人,北京大学政治学博士,中共中央编译局全球治理与发展战略研究中心助理研究员,主要研究方向为中外政治制度。

D63-3

A

1008—4533(2016)06—0015—09

10.13975/j.cnki.gdxz.2016.06.002