“一带一路”战略视野下英语专业人才跨文化能力培养的课程设置理念

2016-12-05陈欣

陈 欣

“一带一路”战略视野下英语专业人才跨文化能力培养的课程设置理念

陈 欣*

“一带一路”国家战略既对高校外语类人才培养提出了挑战也带来了机遇。文章结合跨文化能力的概念内涵和跨文化能力诸维度的理论,探讨了“一带一路”视野下国内英语专业人才跨文化能力培养的方法,尤其是着重探讨了传媒类高校英语专业人才跨文化能力培养的目标制定和课程设置优化等问题,提出了培养具有中国情怀、国际视野和跨文化能力的传媒外语人才的思路和构想。

“一带一路”;跨文化能力;英语专业;课程设置

“一带一路”是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”合二为一的简称,是目前中国最高的国家级顶层战略。“五通”搭起“一带一路”,这“五通”即为政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通。俗话说“言为心声”,“民心相通”的核心问题则是语言。正如上海外国语大学专家姜锋所言,“外语是国家大事。”而英语作为世界语言和全球通用语,更是起到了连接“一带一路”沿线国家和地区的桥梁和纽带作用,而与“一带一路”沿线国家的经济和文化交流,需要更多具有跨文化能力的英语人才,这就意味着“一带一路”国家战略的实施对高校外语类人才培养提出了新的需要和要求。

高校外语人才培养如何在“一带一路”形势下进行机制创新改革以拓展高校国际化和跨文化能力人才培养路径,是非常值得探讨的问题。2016年4月16日在北京召开的全国高等学校外语教育改革与发展高端论坛上,外语专家聚焦“国家外语人才培养:标准、指南与评价”,引领高校外语教学变革、创新人才培养体系。北京外国语大学孙有中教授在解读《高等学校外国语言文学类专业本科教学质量国家标准》中,表达了自己对于“国标”(本专业基本要求)、“校标”(本校特色要求)及“行标”(社会发展要求)三者关系的认识,指出学校要坚持“坚守专业本色、彰显学校特色、促进学生发展和服务社会需要”的人才培养原则。他特别强调了外语专业培养的人才应具有中国情怀和国际视野,并特别指出在外语专业类学生应该具备的各项能力中,跨文化能力、思辨能力和一定的研究能力具有突出的重要性。

一、跨文化能力的概念及三个维度

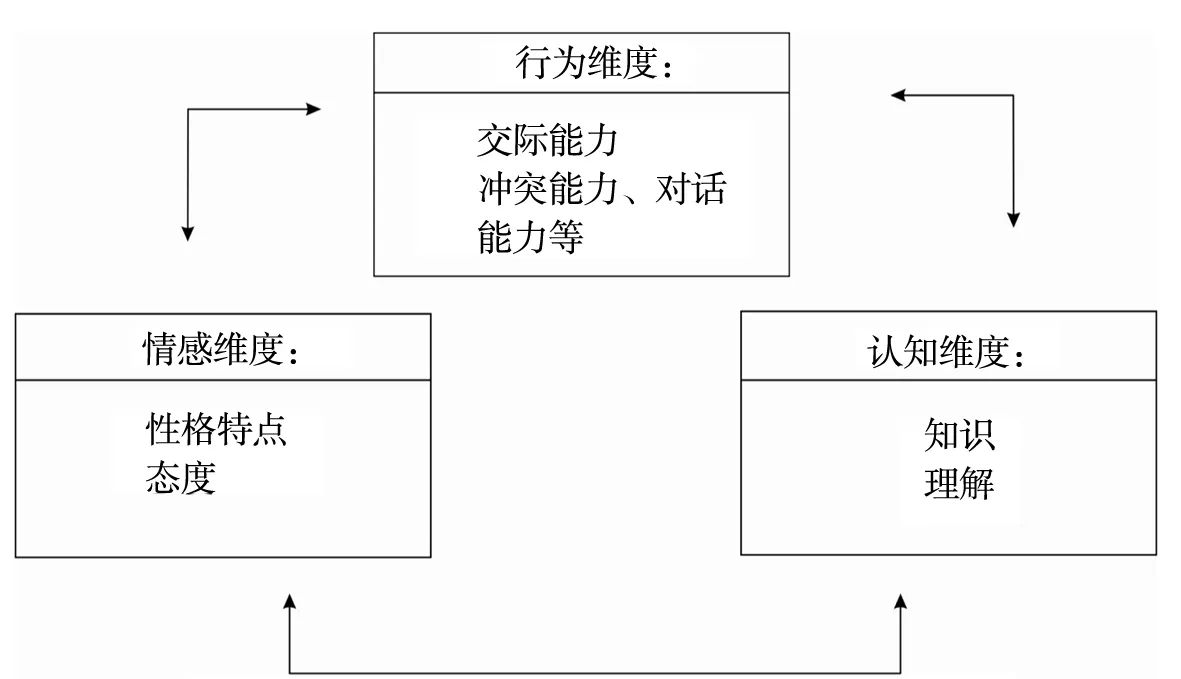

首先,跨文化能力的概念是一个仁者见仁、智者见智的问题,学者们尝试从各种视角对跨文化能力进行概括、解释和界定。在跨文化研究领域涉及跨文化能力时,学者们经常也采用其他表达方式,例如跨文化交际能力等。交际能力的概念是由Hymes针对Chomsky的语言能力观念首先提出来的。关于交际能力,很多学者早已进行过讨论,它包括语言能力、社会语言能力和策划能力等[1]。在交际能力和跨文化能力之间的关系问题上,Chen和Starosta (2007)认为跨文化能力与交际能力的区别在于跨文化能力强调语境的作用[2]。杨盈、庄恩平(2007)强调了跨文化能力的全球意识和全球化语境[3]。张红玲(2008)认为跨文化能力是外语交际能力的延伸和发展[4]。此外,很多学者也从个人因素视角对跨文化能力进行了阐释,分析个人因素诸如坦率、宽容和移情能力等对跨文化能力的影响。 1990年,Gersten提出了跨文化能力的维度,从三个层面对跨文化能力进行了分析:即认知、情感和行为维度。虽然,各领域学者对跨文化能力的概念定义各不相同,但是Gersten总结的跨文化能力的这三个相互关联的维度却得到了广泛认可,具体见下图。

跨文化能力的维度[5]

上图中跨文化能力的认知维度是指对其他文化、包括互动伙伴的文化所掌握的知识以及对其他文化及其思维和行为方式的理解,包括对母语文化和异质文化的共性以及差异的了解。跨文化能力的认知维度强调对母语文化的理解,很多学者认为有意识地、深入理解母语文化甚至比了解互动伙伴的文化更为重要,因为一个人如果不了解母语文化,就无法将母语文化和异质文化进行正确的对比。[6]跨文化能力的情感维度主要是指个人的性格特点和态度[5]。具有跨文化能力的人所应具备的特点主要包括容忍模糊状况的能力、移情能力、能够避免文化中心主义及对异质文化和陌生的思维与行为方式采取坦诚、感兴趣和宽容的态度。跨文化能力的行为维度即指能够适当且有效地进行交际和互动行为的能力[5]。当一个人能够将其认知维度和情感维度的能力综合起来,并且在跨文化互动过程中加以运用,从而适应跨文化语境,这个人才具有跨文化能力。[6]

由于语言学和相关领域学者对跨文化能力的概念尚无统一的定义,对于跨文化能力的理解也在不断修正和完善之中。综上所述,跨文化能力从最初的语言能力和交际能力出发,其主要包括语言能力、语用能力和行为能力,涵盖外语交际能力,特别强调语境、文化移情能力和全球意识以及对母语文化理解的重要性,是各种能力的综合和均衡。

二、英语专业人才跨文化能力培养的课程设置构想

在“一带一路”战略视野的新形势下,高校外语人才培养大多是从区域经济发展的角度研究和探讨外语人才培养。然而,探讨结合传媒类高校自身办学特色和发挥资源优势,培养高质量国际化跨文化能力的英语人才的研究成果却鲜见于国内外文献资料中。笔者认为,“一带一路”视野下的英语人才培养要落实到人才培养模式上,必须从人才培养方案这个顶层设计入手,改革和优化课程,将“一带一路”深刻内涵和着力培养具有跨文化能力的英语人才的理念贯穿于人才培养方案和课程设置的各个环节,其主要包含以下三个方面的内容。

(一) 立足中国情怀和放眼国际视野的专业培养目标

“一带一路”战略要求的国际化英语人才应具备国际化视野和创新意识,了解和掌握国际惯例,具有扎实的英语语言文化基础和较强的跨文化能力;同时具备国学知识和素养,具有较好的汉语表达能力。俗话说“功夫在诗外”,只有了解和掌握源远流长的中国文化历史知识,才能向世界讲好中国故事,对外传播灿烂的中国传统文化,做中国文化的传承和传播者,真正体现“一带一路”战略的深刻内涵。

高校英语专业“国标”明确提出,英语类专业的人才培养目标是“培养具有良好的综合素质、扎实的英语语言基本功、厚实的英语语言文学知识和必要的相关专业知识,且能适应国家经济建设和社会发展需要的英语专业人才”(蒋洪新2014)。[7]传媒类高校的英语专业要办出质量和特色,就要制定符合学校自身定位的“校标”,应在保证“国标”规定的人才培养目标内涵不变的前提下,突出传媒类高校英语专业的人才培养目标特色,即强化英语技能,提高人文素养,学习传媒知识,培养跨文化能力。新的人才培养方案应对既有的人才培养模式的不足之处进行修正和改革,着重于“一带一路”战略背景下的具有传媒特色的英语专业人才培养的课程体系改革,目标应是培养专业基本功扎实、立足中国情怀、具有国际视野、勇担社会责任、具备跨文化交流与创新能力、能够从事涉外传媒及相关领域工作的复合型英语专业人才。

(二)注重国学底蕴的通识教育和学科教育

大学课程设置基本上由通识教育课程、学科教育课程和专业教育课程这三大板块构成。通识教育课程是面向全校各专业开设的公共必修和公共选修课程,旨在培养学生的人文艺术及科学素养,训练科学的思维方法,培养学生正确的伦理道德观念及较强的表达能力和人际沟通能力。[8]以浙江传媒学院英语专业课程设置为例,课程总学分为160学分,其中,通识教育课程学分为44学分,约占课程总学分的28%;学科教育课程学分为27学分,约占第一课堂总学分的17%。学科课程主要是指按学科或专业大类设置的与本专业密切相关的课程,目的是为学生拓宽知识面和专业口径,学习和了解跨学科尤其是相关专业及学科的知识,增强学生对知识融会贯通的能力。[8]建立英语专业学生的知识框架所设置的通识教育和学科教育课程应包括中国文化课程、西方文化课程、跨文化比较课程三种类型。

根据跨文化能力的认知维度理论,有意识地深入理解母语文化甚至比了解互动伙伴的文化更为重要,因为英语专业学生跨文化能力的提高,离不开底蕴深厚的中国传统文化的强大基石。应该使英语专业学生了解和掌握中国文化的历史渊源和发展脉络。因此,以浙江传媒学院为例,英语专业课程设置可在约占课程总学分45%的通识教育和学科教育层面加强人文通识教育。除了开设其它公共必修课以外,建议加大中国文化课程的比重,由课程设置改革和优化前的12学分增至24学分,占课程总学分的15%,即在通识教育和学科教育层面的学分中占1/3的比重。如开设中国文明史、中国人文经典、大学古代汉语、现代汉语、中国现当代文学、英释中国传统文化等中国文化必修或选修课程,让“中国情怀”真正扎根于学子之心。“一带一路”新形势需要的是新型复合型、文化素质高的外语人才,而这样的人才尤其需要以中国文化为基石,需要具备国学底蕴和涵养。

(三)彰显传媒特色和提高跨文化能力的专业课程

专业教育是在通识教育、学科教育和专业教育这三个层次教育中的重中之重,是作为英语专业人才的立足之本,也是提高跨文化能力的关键所在。根据跨文化能力的定义和跨文化能力的情感维度理论,文化移情能力是跨文化能力的核心内容,跨文化能力的培养不是仅仅通过诸如“跨文化交际”等某一门或几门课程的教学来实现的,而是要将这种培养理念和跨文化意识融入各门课程、渗透到各个教学过程当中。以浙江传媒学院英语专业课程设置为例,专业教育课程总学分为89学分,约占课程总学分的55%。专业教育课程由专业基础、专业核心(专业主干)和专业方向这三个方面的课程组成,在这三个方面的课程中,专业基础课注重夯实基础,专业核心课程(专业主干课程)应注重跨文化类和跨文化比较类课程,而专业方向课程则应更多体现传媒特色。

按照英语专业“国标”要求,专业基础课程应包括英语听、说、读、写、译等语言技能课程和第二外语,目的在于训练学生的语言基本功。[9]根据此要求,传媒类英语专业课程设置应在基础阶段开设这6门课程:英语语音语调、英语口语、英语视听说、综合英语、英语泛读、英语写作。此外,还应在第5学期或提高阶段开设第二外语。专业核心课程,也称专业主干课程。英语专业“国标”提出,专业核心课程应该涵盖英语语言、英语文学、英语国家社会文化等专业知识课程,目的在于丰富学生的英语专业知识。[9]根据此要求并结合“一带一路”新形势下的要求,传媒类英语专业应开设英语语言学、英语文学、西方文化等方面的课程,尤其要重视跨文化比较类课程。建议在提高阶段开设8门专业核心课程:英语语言学导论、英美文学史、英语国家概况、翻译理论与实践、高级英语、英语报刊选读、跨文化交际、中西文化比较。专业方向课程从一定意义上来说是体现“校标”(本校特色要求)和“行标”(社会发展要求)的课程,除了继续开设语言学、文学、翻译等进一步拓展专业方向和培养学生的研究能力的知识课程、研究方法课程以外,还应开设突显学校特色的专业方向课程。根据这一要求并结合传媒类英语专业的特点和人才培养方向,传媒类高校英语专业的专业方向课程建议开设这3个专业方向或模块的课程:英语语言文学方向、传媒英语方向和文化传播方向。学校可根据自身的学科优势和办学特色、师资力量和社会经济发展需求等条件,选择开设若干门选修课程,课程大体覆盖3个方向或模块,各模块的课程门数大致相当。

三、结 语

2016年是“一带一路”战略实施的关键时期,也是“十三五”规划的开局之年。外语类人才作为重要的战略资源和软实力,对于“一带一路”战略的实施起着非常重要的作用。因此,国内高校外语类专业既面临挑战,也面临新的发展机遇。顺应社会形势和经济发展要求,传媒类高校也应及早抓住机遇,确定科学合理的人才培养目标,改革和优化外语专业课程设置,对英语专业人才的培养方案进行全面的修订,提高传媒类高校英语专业的办学质量和专业特色,为“一带一路”战略实施培养更多具有中国情怀、国际视野和较强跨文化能力的传媒类外语人才。

[1]贾玉新.跨文化交际学[M].上海:上海外语教育出版社,1997:472.

[2]Chen G M &Starosta W J.FoundationsofinterculturalCommunication[M].Shanghai:Shanghai Foreign Language Education Press,2007:241.

[3]杨盈,庄恩平.构建外语教学跨文化交际能力框架[J].外语界,2007(4):13-22.

[4]张红玲.跨文化外语教学[M].上海:上海外语教育出版社,2008:79.

[5]Gersten,Martine C.Intercultural competence and expatriates[J].TheInternationalJournalofHumanResourceManagement,01 December 1990,Vol.(3):341-362.

[6]史笑艳.留学与跨文化能力[M].北京:外语教学与研究出版社,2015:71-73.

[7]蒋洪新.关于《英语专业本科教学质量国标标准》制订的几点思考[J].外语教学与研究,2014(3):456-462.

[8]陈欣.英语专业跨文化素质人才培养模式的研究与实践[J].浙江传媒学院学报,2010(6):115-117.

[9]仲伟合,潘鸣威.论《英语专业本科教学质量国家标准》的制定——创新与思考[J].现代外语,2015(1):112-120.

[责任编辑:冯溪屏]

2016年国家公派留学回国人员项目的研究成果。

陈欣,女,副教授。(浙江传媒学院 国际文化传播学院,浙江 杭州,310018)

H319

A

1008-6552(2016)05-0129-04