美国媒体涉华新闻的多模态论辩话语分析——以CNN一则电视新闻为例

2016-12-05杨颖

杨 颖

美国媒体涉华新闻的多模态论辩话语分析

——以CNN一则电视新闻为例

杨 颖*

美国媒体的涉华报道一直以来备受我国学者和民众的关注。文章从多模态论辩研究的视角出发,以CNN一则题为“中菲岛屿之争”的涉华电视新闻为例,结合论辩话语分析、语言学研究、修辞研究以及框架分析等相关知识,运用多模态论辩话语分析的方法对其进行分析和论辩重构。通过案例分析和对比研究,文章试图挖掘美国涉华报道借多模态话语进行论证,由此表达观点和立场的话语策略,并对此展开讨论和评价。

多模态论辩;话语分析;涉华新闻;CNN

一、多模态论辩话语分析

长期以来,论辩研究的传统都把研究焦点放在言语(包括口语和文字)论辩上。因此,大多数关于论辩的定义都把它看作是一种言语行为,通过语言实现。例如,论辩学研究领域的领军人物,荷兰阿姆斯特丹大学的弗朗斯·凡·爱默伦(Frans H.van Eemeren)教授和罗布·荷罗顿道斯特(Rob Grootendorst)教授(已故)在二人合作的重量级论辩研究著作《系统论辩理论——一种语用辩证术》中,就开门见山地将“论辩”界定为“一种言语的、社会的以及理智的行为,通过提出一系列主张,进行正、反论证,以说服理性批判者接受某个论点”[1]。在这个受到论辩学界广泛认可的定义中,“言语性”是“论辩”的第一属性。但随着传统语言——口语、文字向新媒介时代“电子语言”的转变,话语世界已然多模态化,忽略非语言符号这一维度的“论辩”理论在当下社会的运用中不免显得“捉襟见肘”。多模态论辩研究由此应运而生。

所谓多模态论辩,即通过语言符号以及图画、声音等各类非语言符号表达前提和结论的论辩。多模态论辩话语分析方法作为研究多模态论辩话语的工具,其主要任务是对以多模态话语为载体的论辩进行话语分析和论辩重构(即将话语中的论辩结构以“前提—结论”的形式进行表述)。与传统意义上的论辩不同,多模态论辩话语不是直接以“命题”形式,清晰明确地陈列论点、进行论证,而是通过复杂的多模态文本作为载体进行论辩,由此增加了话语分析和论辩重构的难度。为此,Van den Hoven & Yang基于分析重构有效性的考量,提出了一套多模态论辩(修辞)话语分析的方法。概述之,该方法主要包含以下五要素,分别是:(1)语用论辩研究视角:即从论辩的视角出发,把整个多模态话语看作是一种意在对某个或多个观点进行批判性讨论(critical discussion, 也称说服型对话)的(复杂)行为,分析者通过合理重构其中内含的观点来进行分析;(2)两条话语原则:即修辞者向受众传递的话语遵循连贯原则和关联原则;(3)多模态认知的即时原则:即(理想化地)设定普通受众在理解多模态话语时能在大脑中对不同的模态做出并行综合的处理;(4)修辞情境分析:关键在于厘清话语世界与受众现实世界之间的模仿关系和叙述关系,找出修辞者如何通过对两者的运用达到预期的语用效果;(5)相关模态理论及文本知识。[2]

本文将以此作为主要的研究方法,对CNN(美国有线电视新闻网)一则题为“中菲岛屿之争”的涉华电视新闻进行较为细致的话语分析,通过案例分析和对比研究,探讨美国媒体在报道涉华新闻时,如何借多模态论辩话语表达立场、传递观点,从而影响受众。

二、个案分析:以CNN“中菲岛屿之争”的电视新闻为例

近来,黄岩岛已成为美中之间最新的摩擦点。自2012年4月发生中菲“黄岩岛事件”以来,从最初的“冷眼旁观”到如今的“频繁挑衅”,美国对此事的态度和行动吸引了我国媒体和研究人员的高度关注。虽然美国曾宣称在南海问题上不持立场,但即使是在中菲“黄岩岛事件”爆发之初,在美国政府“表现”得还只是观望、中立之姿时,美国媒体已有所动作。譬如,美国当地时间2012年5月10日,CNN制作播出了一则题为“中菲岛屿之争(China, Philippines feud over island)”的电视新闻报道(下文根据需要简称CNN新闻)。此时,适逢中菲“黄岩岛事件”爆发1个月,舆论“井喷”。作为美国媒体对该事件沉默良久之后的公开发声,CNN这则新闻报道对于美国民众而言,是了解该事件的一个重要窗口,它直接影响了一般美国受众对这一事件的认知和态度,值得研究。因此,下文拟运用上述多模态论辩话语分析的方法,通过语篇转录、多模态文本分析和论辩重构等三个步骤对该新闻进行分析和探究。

(一)新闻语篇转录

语篇转录是对多模态语料的梳理和数据收集过程。多模态话语中的各模态应该作为整体看待,不能分开。根据场景转换以及话语意义,分析者按时间顺序将多模态语篇分为若干片段,通过表格(包括拍摄与剪辑手法、画面镜头、语言及声音要素等主要内容)将并行的各模态尽可能完整地呈现。本文依此将CNN新闻语篇转录如下(见表1):

表1 CNN新闻“中菲岛屿之争”(2’34”)的多模态语篇转录表

(二)多模态文本分析:语境框架设置下的多模态论辩

相较一般电视新闻导语制作的惯例,该CNN新闻的开头显得不同寻常。对于“中菲两国岛屿争端”这一事件,片头只字未提,取而代之的是中国军队列队行进的动态画面辅以“这是世界上最大的军队,而中国正威胁着要发动它”的解说词。

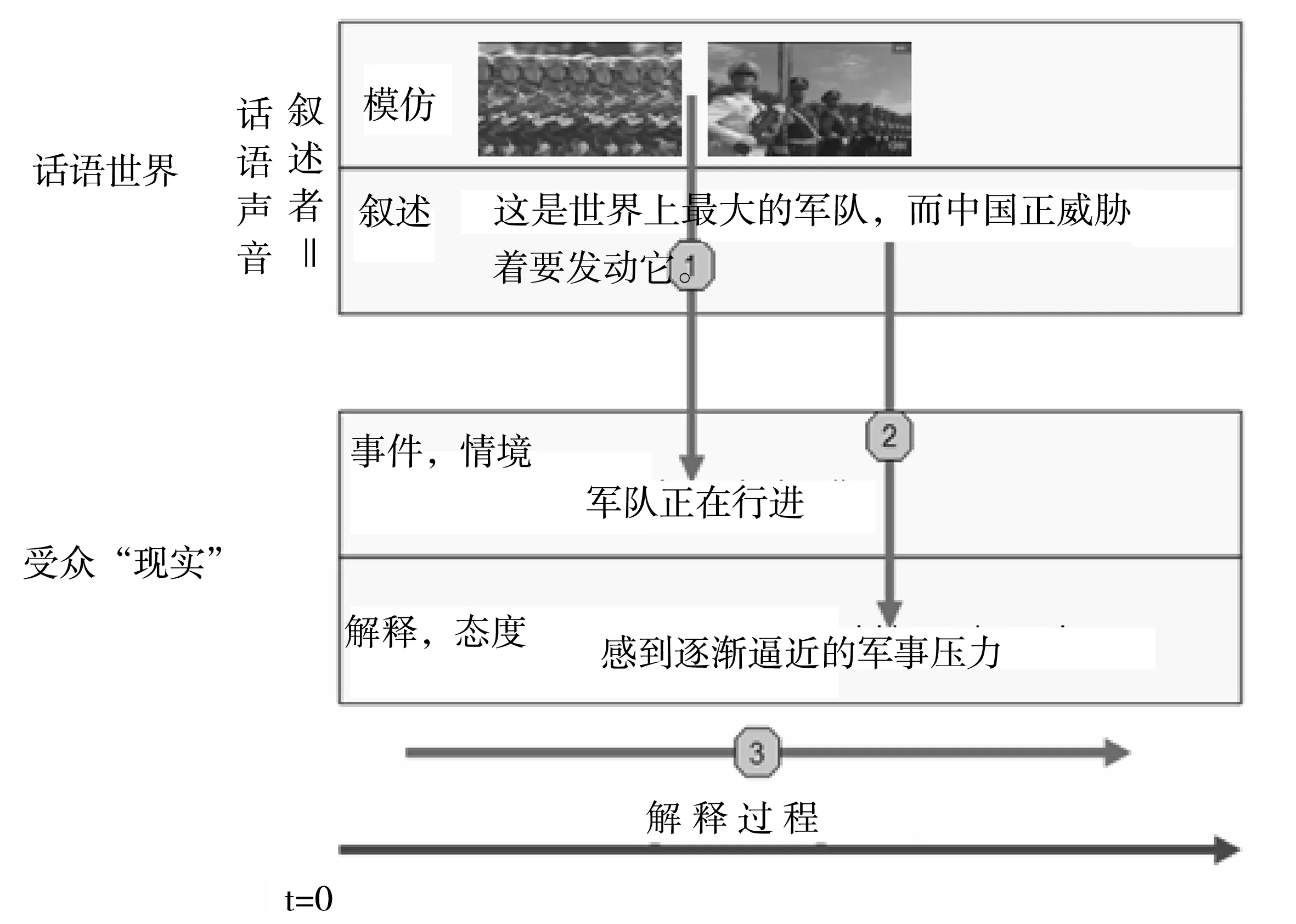

从修辞情境来看,中国军队行进的画面在话语中所起的作用是向(美国)受众“客观”呈现当前中国社会正在发生的事件(即建立话语世界对现实世界的“模仿”关系),而画外音(解说词)及其重音所强调的词语:“世界上最大(world’s biggest)”、“威胁(threatening)”以及“发动(unleash)”等,则建立了话语世界与现实世界的“叙述”关系,两者共同作用,影响受众对“现实”世界的认知(见图1)。通过进一步分析可发现,此处中国军队全副武装行进中的画面并不简单起着表面呈现出的“模仿”作用。究其原始语境,这些画面素材来源于2009年中华人民共和国成立60周年之际举行的国庆阅兵典礼。根据话语关联性原则,该片段与本条新闻其他部分必然相关,而鉴于其所处片头这一重要位置,该关联性显得尤为突出。那么,这样一个3年前发生在中国的庆典仪式与本条新闻中的“中菲黄岩岛之争”在内容上究竟有何关联?倘若将这些画面与其并行的语言模态连贯起来,分析者有理由认为,该动态画面在此呈现的已不仅是3年前阅兵仪式的场景而已。根据不同模态间的连贯性原则以及前后话语的关联性原则,分析者或许可对此画面的用意做出如下解释:该画面传递了“中国对整个世界存在军事威胁”之意。作为分析者,我们甚至可以要求新闻修辞者(即CNN)对其在此修辞情境中使用这样的画面承担相应的话语责任。由此,该片头实际上已为整篇新闻设置了特定的语境框架。

图1 CNN新闻开头的修辞情境

所谓“语境框架”,指的是“新闻记者在报道特定事件时对其设定的背景”。[3]事实上,当研究者将某些新闻报道同论辩联系在一起时,常会发现新闻制作者将语境框架的选择作为一种报道策略。作为立论者,新闻制作者们往往会把语境框架的设定当作一种有效的策略性操控,以维持论辩合理性追求和有效表达之间的平衡。爱默伦和豪特劳斯尔(Peter Houtlosser)指出,“策略性操控”在论辩话语中体现为三个方面,分别为:“对论题潜能进行挑选、适应受众需求以及谨慎采用表达方式”,[4]这有利于我们弄清CNN新闻如何运用语境框架表达态度和论点。

CNN新闻通过对特定语言和画面的选择(表达方式),将中国塑造成事件主导和积极参与者的形象——作为世界超级军事强国,中国竟然与一个相对弱小的国家为了一个没有多大经济利益的小岛屿发生争端。通过对中国在该事件中“主导形象”的框架建构,整条新闻的论题潜能得到进一步发掘。在此语境框架内,中国对事件可能采取的行动显得比事件本身重要得多,论题由此凸显,新闻修辞者因而得以将受众焦点转移。对于中国可能采取的行动,新闻在预设框架内更多突出了其“威胁弱小”的姿态。如,在开篇展示了中国人民解放军全副武装接受检阅的内容之后,新闻通过画外音“State-run media is rapping out its rhetoric/国有媒体正积极制造舆论”的叙述,辅以中国领导人神情严肃、阅兵前行的特写画面,开始着力传递中国官方媒体积极行动,为“中国可能采取军事行动”制造舆论的修辞话语。新闻特别强调这些媒体的“国有”性质,暗示了媒体背后国家的“蠢蠢欲动”。如果这样的分析还不够充分,根据关联理论,结合片段5的内容,分析者或许可以向新闻修辞者提出更充分的话语问责。片段5列举了《环球时报》刊发的一篇文章,用以代表中国官媒对该事件的一种表态。这一片段的声音模态和视觉模态分别是画外音“The communist party’s mouthpiece the Global Times says quote Peace will be a miracle. /共产党的喉舌《环球时报》称和平将会是个奇迹”以及《环球时报》网页上该文章的截图(其中采用了突然拉近的镜头语言强调文章的标题,营造一种猝不及防的氛围)。根据连贯原则和修辞情境框架,这里的画面主要起模仿作用,为画外音(叙述)提供“证据”,表明所述之事并非无中生有,以此强调CNN的“客观”及“中立”。但仔细观察画面可以发现,《环球时报》网页上该文章的实际标题为“peace will be a miracle if provocation last.”(如果挑衅还在继续,和平将会是个奇迹)。显然,新闻修辞者在此省略了“如果挑衅还在继续”这一条件句,而着重突出了“和平将会是个奇迹”这后半句。其用意何在?不论是别有用心抑或是随手而为,分析者至少可以认为,在修辞者看来,《环球时报》上这句“和平会是个奇迹”才是重点需要强调的,因为它恰好说明了在国家支持下的媒体对此事的态度,再次暗示了中国将要动武的可能性。随后,片段6通过语音进行强调,表明中国竟然是为了一个小岛而打算动武,新闻中所塑造的中国的“霸道”形象可见一斑。单独一例的论证力量或许有些薄弱,除此之外,CNN新闻还列举了中国国家媒体记者(实为东方卫视连线记者)登上黄岩岛插中国国旗以示主权(见片段17-20)和中国中央电视台的主持人以“口误”为由宣称中国对整个菲律宾的主权(见片段21-23)等内容,以对其论点从多方面加以论证。值得注意的是,CNN在这两例中所使用的都是来自中国媒体的原始画面,依旧力图从视觉模态上凸显其新闻的“客观性”和“中立”态度。但联系与视觉模态并行的其他模态(如画外音的语言内容和语气等)以及上下文语境,分析者有理由认为该新闻有意设立了一个“中国威胁动武”的语境框架。在结尾处,新闻直接引用了中央电视台英语新闻频道“对话”栏目主持人杨锐在节目中的结语“我们会开战吗?这里我要引用奥巴马的话——一切皆有可能……”,使上述框架得到进一步凸显。通过这一嵌入式话语,新闻修辞者再次向受众强化了其所设置的框架。借此叙述性的结尾,CNN将其观点“中国可能将这场岛屿之争升级为一次军事干预,所以必须小心中国”进一步合理化。

根据CNN新闻的语篇转录表,整条新闻总共可分为25个单位片段,其中,有19个片段都直接与中方有关,其话语围绕中方的军事力量和各种行动展开;有4个片段(片段10-13)通过专家和记者的嵌入式话语(同期声)“陈述”事件,突出美国作为事件第三方的“中立”形象,而仅有2个片段(片段15和16)提及菲方的表态。如此悬殊的表达篇幅,在很大程度上表明了报道的重点和意图所在。综观整条新闻,与中国相比,菲律宾作为冲突事件中的另一方,其事件制造者的角色被极大地弱化了,它甚至在与中国的对比中被塑造成了需要同情的对象。

(三)多模态论辩话语重构

基于论辩合理性、连贯性、关联性以及各模态并行的即时原则,分析者根据CNN新闻的多模态文本,在其修辞情境及语境框架内,试图对该话语做出以下论辩重构(见图2)。当然,这并非唯一可行的重构!关键在于,上述分析力求有理有据,是基于修辞者话语基础上的合理重构,可以进行批判性讨论。因此,作为该话语生产者的CNN应当为此解读和重构承担相应的责任,即抑或接受其有效性,抑或发起元讨论进行论辩反驳。

图2 语境框架内对CNN新闻的论辩重构

三、对比研究:以BON TV的新闻报道作为参照

为进一步认清CNN新闻是如何借多模态话语设立框架、展开论证,进而传递观点和态度,本文以同时期(北京时间2012年5月11日)蓝海电视台(简称BON TV,民营英文全媒体)针对同一事件制作播出的题为“黄岩岛还是斯卡伯勒礁(Huangyan Island or Scarborough Shoal)”的新闻报道(下文简称BON新闻)作为参照,进行对比研究。在BON新闻开头,男主播首先指出中菲岛屿争端正引起国际社会的广泛关注,由此点明该事件的新闻价值。随后的新闻内容则报道了中国针对此事件对菲律宾开始采取的最新经济措施(包括质监部门严控水果质量,旅行社取消菲律宾游的项目等),并在之后对该事件的背景进行了简单回顾,向受众交代该事件的来龙去脉。最后,BON新闻在主播的评论——“看起来中国和菲律宾之间的紧张局面在短期内不会有任何缓解”中结束。可以看出,在BON新闻中,该事件本身及其最新进展动态乃构成整条新闻的框架所在,而对于事件之外的内容,这条新闻并未给予衍生。综观整条新闻,其新闻画面的展示和画外音的叙述高度一致,解说词在各模态中起着主导作用,清楚明确地向受众传递信息,而与之搭配的屏幕画面几乎没有发挥任何的叙述修辞功能,充其量只是起到了画面补充的作用而已。这与CNN新闻中包括开场画面在内的一些画面对全篇起着修辞和叙述功能有很大的不同。这也从另一方面证明了CNN新闻在运用多模态话语报道新闻事件时可谓“话外有话”。与BON新闻相比,CNN的画面运用、遣词造句、重音强调等“蛛丝马迹”,都显示出其作为多模态论辩话语修辞者的“别有用心”。

四、结 语

综上,本文采用多模态论辩话语分析方法,从文本层面挖掘了以CNN新闻为代表的美国媒体在其涉华新闻话语背后所隐藏的观点、立场及其论证结构和模式。通过分析和研究可以发现,CNN通过一则看似简单常规的新闻报道,向受众(主要为美国电视观众)精心论证;借报道“中菲岛屿之争”之名,实则传递了“世界要小心中国”的论断。尽管从中国受众,甚至是话语分析者的角度而言,该新闻中的“事实”选择、框架搭建、话语嵌入、措辞表达等都带有值得商榷的预设偏见和主观色彩;尽管在其第二层论证(如图2所示)中,理由2.1、2.2、2.3是否充分支持分论点2,或者说,它们是否必然推导出分论点2尚有待进一步的论证评价;但对美国受众而言,该新闻通过记录“事实”的新闻画面,辅以“描述事实”的画外音,加上对专家(如国际危机组织的Stephanie Klein-Ahlbrandt)和新闻当事人(如时任菲律宾总统贝尼尼奥·阿基诺)的多方采访等,在力求表现“客观”的同时搭建了一个较为完整的论证结构,其论证“有理有据”,使之具有相当的说服力和传播效果。在观看电视新闻这一特定的媒介产品快消情境下,美国受众就在一个“看似”理性论证的话语中形成了CNN所期盼的那种主观印象和情感判断。在这样由该媒体精心建构的新闻话语的引导下,受众在脑海中形成“中国是一个需要特别小心、可能发动战争的军事大国”的刻板印象也就不足为奇了。

可见,当我国对外传播在研究如何树立中国的国家形象,改善被美国等西方大国控制的舆论环境,争取更大的国际话语权的同时,对当前美国等西方国家主流媒体的涉华报道话语进行深入分析,对其所使用的话语策略进行研究,也是十分必要的。正所谓“知己知彼”,只有对这些新闻话语及其策略进行充分研究,我国主流新闻媒体才可能更有针对性、更加智慧地应对并思考如何提供可行的话语策略和应对方案。

[1]Van Eemeren, F.H. & Grootendorst,R.Asystematictheoryofargumentation:Thepragma-dialecticalapproach[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 2004: 1.

[2]Van den Hoven, P. & Yang,Y. The argumentative reconstruction of multimodal discourse: Taking the ABC coverage of President Hu Jintao’s visit to the USA as an Example [J].Argumentation, 2013. (27): 406-410.

[3]Greco Morasso, S. Contextual frames and their argumentative implications: A case study in media argumentation [J].DiscourseStudies, 2012. 14(2): 199.

[4]Van Eemeren, F.H. & Houtlosser, P. Seizing the occasion: Parameters for analysing ways of strategic maneuvering. In VanEemeren, F.H.& Garssen, B.(Eds.),PonderingonProblemsofArgumentation:TwentyEssaysonTheoreticalIssues[M]. New York: Springer, 2009: 6.

[责任编辑:赵晓兰]

2016年中国外文局对外传播研究中心专项委托课题“新媒介时代讲好中国故事之话语策略研究”的阶段性研究成果。

杨颖,女,文学博士。(清华大学 新闻与传播学院,北京,100084)

G212

A

1008-6552(2016)05-0014-07