签到即记忆:移动媒介的空间实践与意义生产

2016-12-05刘于思

刘于思

签到即记忆:移动媒介的空间实践与意义生产

刘于思*

空间与记忆之间的实践和理论关联一直是现代社会中颇受瞩目的命题。移动媒介的出现,使空间与记忆趋于同构,为理解移动性、空间、记忆和媒介之间的理论关联提供了新的契机和可能性。文章致力于以移动媒介建构的传播空间为分析对象,考察了其中开展的以签到(check-ins)为代表的数字化记忆实践及其内涵,并以空间性、移动性、记忆实践和记忆动员等概念和理论体系为分析框架,讨论了移动媒介为空间与记忆的关系带来了何种新的理论与实践解释,以此增进对记忆的实践、传播及其空间和边界问题的理解。

签到;数字化记忆;移动媒介;日常生活实践;空间的社会生产

一、引 言

作为时间在各个社会群体成员中不断流逝的自然结果,记忆成为时间的社会性维度。空间的时间感与记忆相伴而生,空间的历史往往通过人们对于特定场所的体验、回忆、记录和讲述得以传递和书写。当记忆缺席时,空间的社会性将遭到人为的断裂。与之相似,正如人类社会无法容纳无时间的空间,在无空间介入的情况下,时间及其社会再现也将无处安放,致使记忆无力以空间对抗时间,最终濒于遗忘。有鉴于此,记忆与空间的互构关系在学术场域中的重要性日渐凸显。批判地理学派[1]、文化研究[2]、记忆研究[3]、社会学[4]和修辞研究[5]等学术范式均长期关注记忆与场所之间的关联,特别是纪念碑、纪念馆和博物馆等传统的记忆载体。涵盖了记忆的物质载体和象征符号的“记忆之场”(site of memory)亦成为这一领域中极富隐喻和启发性的关键概念。[6]

然而,遗忘是一种重力式的规律,人们必须通过有意识的记取(remembering)努力,来克服和抵抗无意识的遗忘。记忆工作指向实践本身,这些记忆实践在行动者身体在场时,通常体现为纪念仪式、姿势和对纪念空间的主动探索和体验;而在以媒介为中介的记忆书写过程中,能否参与记忆的建构则受制于特定时空条件下媒介近用的社会结构与权力关系。因此,通常情况下,记忆是被少部分政治和文化精英所书写的。对于数量更为广泛的中产阶级、平民和底层社会成员而言,则难免处于不得不遗忘的危险和窘境之中。尽管记忆的个人化书写能够较少地受制于结构性因素本身,但仍在保存和传播过程中面临诸多技术与价值难题。正是由于媒介技术自身的发展,才为非精英化的记忆书写拓宽了原本逼仄的话语空间。信息与传播技术为记忆与遗忘赋予了个体化的权力,传播技术本身的普及和日益良好的交互性也使得个体数字化档案或记录的生成、制作、保存和传播更为可行。

近年来,基于定位的服务(location-based service, LBS)扩展着人们数字公共生活的疆界,包括运动轨迹记录(route tracking)、地理标签(geotagging)、签到(check-ins)、移动多媒体拍摄等。[7]这种移动媒介技术也影响着个体关于记忆与空间和场所的关系体验。人们使用移动媒介,将空间与记忆联结成一个有机整体,创造出一种数字化网络记忆(digital network memory)的新形式,[8][9]并从中回忆过去,书写历史。随着越来越多的数字化信息围绕物理定位展开组织,越来越多的人,特别是移动媒介技术用户,也开始将其空间的记忆和移动性进行保存。有别于作为权力结构的社会后果的纪念仪式和记忆书写,使用移动媒介开展的记忆保存首先是日常化的,同时也是经过技术赋权后的去结构化的。记忆工作由此进入生活实践,由精英转向常人,技术中介的记忆实践成为一种介于有意识和无意识之间的日常活动。

移动媒介的出现,使空间与记忆趋于同构。那么,使空间足够具有成为个人记忆或集体记忆载体意义的是何种因素?既有研究指出,此类分析应当不断补充现有关于空间、地点与记忆的研究概念的复杂性,并提出对理解基于空间的数字化记忆实践及其文化后果更为敏锐的理论概念。[10]移动媒介为理解移动性、空间、记忆和媒介之间的理论关联提供了新的契机和可能性,本文即致力于以移动媒介建构的传播空间为分析对象,考察其中开展的以签到为代表的记忆实践和意义生产,讨论移动媒介为空间与记忆的关系带来了何种新的理论与实践解释,以此增进对记忆实践、传播及其空间和边界问题的理解。

二、空间的社会性与日常生活空间的记忆实践

空间的社会性即“空间性”(spatiality)。这一概念指出,地理构造和空间关系是一种社会生产,人们通过社会生活来形成这种空间性,并在此基础上产生行动,包括为社会提供物质形式和日常表达。[11]上述过程在社会理论和空间理论以及日常实践的论述中都有批判性的阐释。与之相应的是列斐伏尔将空间视为社会的产物并具体阐明空间实践过程的概念性工作。[12]在其著作中,空间实践、空间表征和表征性的空间成为贯穿全书空间性论述的三大核心概念。

空间实践(spatial practice)包括空间的生产和再生产两种社会形成形式,以及在此过程中体现出的特定的场所性和空间性特征。空间实践能够保证社会的连续性和一定程度的凝聚力。无论是对于社会空间这一概念而言,还是对于特定社会中的成员与该空间的关系而言,凝聚力都意味着一种有保证的能力和一种具体的表现。一个社会的空间实践暗含了这个社会的空间,它在辩证的互动中引出并预设了社会空间,缓慢而又确凿地征服并占用着它。从分析的角度来讲,通过阐明社会空间,能够揭示出对于一个社会的空间实践。

空间表征(representations of space)与生产关系相关联,也与受到这些关系影响的“秩序”相关联,因此,空间表征也关乎知识、符号、编码和在这其中“首当其冲”的关系。在空间表征中,这种空间的概念化,以及科学家、城市规划者、社会工程师等具有科学转向的特定类型的艺术家空间都辨明了居住和感知的空间是一种被构想的空间。空间表征是任何社会当中的支配性空间(或占统治地位的生产模式)。尽管存在特定的例外,但空间的概念仍然指向了一个语言系统(因此是智力工作上)的符号。

表征性的空间(representational spaces)将复杂的象征意义具象化,这些象征意义有时是经过编码的,有时是未经编码的,它们与社会生活秘密或隐蔽的一面相连,也与艺术相连。然而艺术终究更可能被定义为空间的符码,而非表征性空间的符码。人们居住在与空间直接相连的图像和符号当中,因此成为空间的居民和使用者。这是一种支配性的空间,因此也是被动体验的空间,对于空间的想象会寻求变化和占用。表征性的空间覆盖了实体空间,对其客体进行象征性的使用,指向由非语言性的符号和标志组成的连贯一致的系统。列斐伏尔同时指出,表征性的空间是“实际的”日常生活领域的空间,因而也包含了前两个方面的内容。

在空间性的三重意涵当中,空间实践体现着社会成员与空间之间的关系,空间表征主要关注空间是如何被表达和言说的,而表征性的空间则反映着非言语的空间意象的社会性使用。上述空间及其社会生成之间的概念层次将为后文探讨空间当中的记忆实践与移动传播提供可资借鉴的分析框架。与此同时,空间的社会价值并不在于其本身,而在于人们如何在其中开展生成意义的社会实践。在列斐伏尔的空间性理论基础之上,有学者提出了空间的共同生产模式,后者认为,空间的社会意义是通过社会生产和社会建构(social construction)两个并行的过程共同完成的。[13]而根植于特定群体情境中的个体利用情境去记忆或再现过去。空间性将社会生活安放在特定的活动区域内,将时间的流逝刻写于空间并制造历史。[11]因此,记忆,无论是集体性的还是个人化的,都成为空间分析中一个关键性的母题。人们通过空间制造记忆,又通过记忆重新生产着想象的和真实的空间。[7]那么,我们因何以及如何记忆一个地点、场所或空间?又是如何在回忆中体会和重构空间功能的呢?上述空间与记忆之间的互构关系需要借助记忆实践的理论框架进行探讨。

康纳顿提出,尽管记忆是一种个体的官能,但人类社会之所以能够形成,是因为存在着一种特定的社会记忆,而最为重要的社会习惯记忆的研究被一定程度地忽视了。[14]因此,他格外强调个人记忆的社会性特质,特别是记忆在社会中的产生和传递,更加关注“社会记忆”中产生的习俗和规则,并将社会成员建立在习俗之上的记忆实践区分为体化实践(incorporating practices)和刻写实践(inscribing practices)。其中,刻写实践受到文字的影响,用刻写传递的记忆不可改变地被固定下来,文化记忆的传播开始以复制其刻写为主。人们通常把刻写当做传递社会记忆的特许形式,认为社会刻写体系(society’s systems of inscription)的传播和周密化能够让其记忆能力得到更大的发展。

相较于刻写过程而言,康纳顿更为强调身体在记忆实践当中的作用,他认为,特定的姿势操演和记忆为我们提供了身体的助记方法(mnenomics),也包含了一系列的空间隐喻。刻写实践也包含了体化因素,没有体化实践就无法进行刻写。因此,体化实践往往成为记忆传承的重要手段。记忆的体化实践通过社会成员亲身在场参与活动传递信息,这一概念更加接近于空间活动中强调实体性的空间生产和空间实践层面。上述空间和记忆实践类型及其在空间层面上可能产生的社会后果,也将成为后文考察移动媒介与基于空间的记忆实践时的分析框架。

值得注意的是,康纳顿所称的体化的记忆实践,不仅包含正式的身体实践,例如特定的纪念仪式的操演,而且同时涵盖了非正式的活动,强调日常谈话、日常活动的礼节性辞令和身势,日常打招呼的礼节和表达敬意的举止,等等。从表征习惯记忆和社群忠诚的身体技术,到渗透着阶级和道德价值的身体属性,人们正是通过这些常见的操演活动回忆起特定的认知内容,从而产生特定的重要分类系统,产生记忆的惯习(habit),明确其行为准则。尽管非正式举动作为文化特有的身体实践具有与正式举动相同的重要特征,但后者依然是通过前者的操演而得到维系和保持的,且由于非正式的身体实践操演令人们过于习以为常,致使它们长久以来未能得到足够的评估和审视。

无独有偶,空间分析的人类学理论同样呼唤着过程导向和个体基点的回归,以此为社会行动者创造新的实践可能。[13]近年来,致力于探讨媒介如何影响人们日常生活常规的体验、惯习和难以言说部分的媒介研究者,同样呼吁将媒介作为日常生活的组成部分进行阐释,以去媒介中心、去表征化的现象学路径,重新审视和开展媒介研究,用以理解日常生活中的媒介给人们带来的对场所和移动的感知。[15]而在移动媒介与空间性关系的探讨中,有学者进一步指出,对于人们如何运用中介的手段和机制展开生活的问题及其论述,需要警惕宏大叙事概念和价值判断先行的误区,避免预设、评判和筛选日常生活的实践,而是要为活生生的、完整的、本真的日常生活留下一席之地,即便这些日常生活更多地建立在平凡、琐碎、自我、边缘的现象之上。[16]然而,从中理解人们的创造性日常实践策略,并由此重新审视生活实践在不经意间对宏大叙事的重构,可能具有更为深远的理论意义。

作为将空间分析的视角转向日常生活实践和普通人的倡导者之一,德赛图强调人们的日常生活没有在技术专家政治的规训网络之中趋于同质化,而是通过展演和实践的方式,形成他们的抵抗能力,并进一步构成了他们利用社会文化产品及技术重新使用和组织空间的意义所在。通过探索人们在城市中行走、命名、叙事和记忆的展演方式,能够揭示出空间实践与日常生活之间错综复杂的深层关联。特别是其提出的“行人言说行动”(pedestrian speech acts),将城市系统当中不同行人的步行动作比喻成语言系统中的说话动作,成为在日常生活空间中考察包括记忆实践在内的身体实践的方法论基础。这种研究进路以在城市系统中行走来类比言说行动中的语言或陈述,具有当下(the present)、殊异(the discrete)和“寒暄”(the “phatic”)三种特征,这些特征对空间系统作出了区分。[17]其中,“当下”一词指的是都市空间里赋予的机会与障碍。行人的行走使空间秩序组织的可能性变为现实,从而对空间做出了选择。“殊异”指向不连续、分散式的行人动作。空间是一种语言,有各种不同能指,行人在这些能指中做选择,开发专属于自己的殊异性。殊异乃系统中的异质足迹,是行人保持差异的主要力量。在某些机遇下,行人可超越既有限制,留下新的足迹,出现“反规训”或“创造力”的动作。[18]而在表达的框架中,行人与其所在的位置构建着关系,建立了场所的联结与更替。“寒暄”泛指步行中的社交动作,亦即“我”在当下空间中掌握的社交机遇。行走交替地在特定的路径上跟随和被跟随,交际场所的结果是在环境中创造出移动的有机组织性。如果作为确保传播得以进行的寒暄或交际的功能确实存在,它都将成为先于信息性的言说或与其同时存在的沟通方式。

德赛图提出的行人言说行动及其方法论进一步具象化了康纳顿概括的记忆的体化实践。借用前者在日常生活实践当中提出的“战略”和“策略”概念可以窥知,战略是对权力关系的操弄,拥有意志与权力的主体假设了一个能够界定自身的场所,生成了由上而下的宰制力量与意识形态。而“策略”则是由专有地点的缺席所造成的故意行为,是弱者的艺术(the art of the weak),是对场所语言的不同阐释。[19]空间作为理性设计的“战场”,是显性运作的权力这个“战略”与机会主义的、灵活隐性的“策略”相碰撞的界面。[16]人们通过当下、殊异和寒暄等行人言说方式,围绕空间进行移动、实践、表达和建构,在记忆生成的战略和策略之间游走,在此过程中产生了新的记忆机遇和空间机遇,而这也是本文接下来将要探讨的核心主题。

三、签到:移动媒介的空间实践

前文已经述及,基于空间的数字化应用为移动性、场所和记忆之间的关系提供了丰富的联系。基于定位的移动应用使人们能够以签到或行程记录等方式,呈现出新的数字化记忆实践形态。有赖于此,签到成为了一个产生记忆激发和体验的整合行动。

签到是一种智能应用形式,它被认为代表了一种新的数字化记忆实践,[10]也是个人数字化存档记录延伸至关于场所的存档实践的一部分。这些智能终端应用使用户能够通过导航、定位等方式获取与场所相关的特定信息,进而即时了解和探索其所在的周遭环境。与此同时,签到也是一种对于人跟地点之间进入或在场关系的宣告,通常情况下,这种行为是对于个人归属或参与的一种陈述。这种日常的、显示自己与某一个场所及其中特定活动关系的行为变成了一种空间建构的行为。场所签到诠释了个体与具体地点或当下作为个体的关系。在宣称这种关系的过程中,人们呈现出各种修辞的手段,话语的策略,来表达自己的身份以及对那段历史的理解,以及对自己所理解的那段历史的关系。

签到成为了基于场所的数字记忆的关键性实践。从某种意义上讲,签到技术为“场所是空间的暂停”[20]这一见解做出了极好的注脚。可存档和可搜索的签到为用户提供了数字化网络记忆的可能性,即在匆忙中产生的、将场所与记忆相连的记取行为。停驻是运动的特殊形式。[21]通过在空间中的运动,这种记忆将场所重新创造并动员成为移动性。运用媒介进行记忆即聚焦于为移动性的体验带来稳定感,无论这种移动性是虚拟的还是现实的。移动性与人们的记忆、身份和生命史交织在一起,基于场所的数字化记忆实践因此成为一种存在于这个世界的方式,人们通过寻找自我展演的场所,将自我安置于世界。

因此,签到对于记忆的作用首先在于其日常生活记录的实践性质。在技术中介的移动传播时代,人们记忆的生成、保存和传播在很大程度上有赖于他们通过移动媒介进行的数字化个人生活档案。这些记忆实践的集合被称为日常档案,通过这些档案,人们将他们每日生活中凡俗而乏味的点滴整理到数字档案当中,并通过数字档案进行记录和分享。[22]用户生成的数字档案及其伴随的社会—技术实践深刻地影响着记忆实践。

其次,移动媒介(mobile media)之所以改变了空间和记忆的互构关系,其本质在于媒介自身能够对记忆中的空间性及其要素进行动员,使其重新在记忆的实践过程中在场。[23]空间动员这一概念来源于列斐伏尔提出的节奏分析(rhythmanalysis),即从社会和文化现象学入手,探索和理解人们与城市空间及场所之间的体验关联。[24]在方法上,节奏分析主张更多地听和看,同时更多地沉浸在情境当中,调动一切观感,以获得认识论层面上或批判层面上的距离,并尽可能地建立从诗意当中剥离出科学性的可能,[25]包括用同样的方式去考察移动媒介如何影响和重塑着场所与空间体验,以及手机的使用如何汇入日常生活的洪流当中。随着人们越来越多地使用移动媒介,人们对于城市场所的体验也在不断变化,从最初的本地化和广泛联系,到越来越普遍地通过网络化的移动性来增加新的内部多元性。场所是一个有价值的、值得动员的概念,以从中获得更多对于日常移动媒介使用的文化和社会空间影响。有学者将移动媒介的记忆动员分为场所与记忆生成(place and memory-making),记忆与场所生成(memory and place-making)以及怀旧性使用。[7]可见,个人数字化档案的当代文化趋势影响了移动媒介技术,也表明了我们不仅通过档案生活,同时也通过基于场所的数字化记忆实践来生活。

此外,也有学者认为,记忆现在正经历着媒介化和中介化的进程。[8]其中,前者意味着记忆镶嵌于数字媒介技术及其伴随的社会—技术实践当中,而后者的概念更为开放。[26]所谓中介化,究其根源,乃是用来描绘人们经由传播媒介中介生活的含义,以形容媒介助益、介入、转换甚至取代了现实社会中面对面的人际交往:简而言之,“一切都是被中介的”。[27]从根本上来讲,中介化同时具有技术性和社会性的双重属性特征。[28]与德赛图的核心思想一致,中介化同样是一个指向日常生活的、凡俗且常规化的概念,[16]但这其中也蕴含着人们以媒介及其实践策略抵抗日常生活中的政治、经济、文化以及意识形态设定的可能性。对基于空间的记忆进行数字化存档可以被视为一种中介性传播活动。有学者将数字化存档或数字记忆称为一种“实体化的参与”(embodied engagement)[21],在这种参与中,用户在场所与记忆间的实体联系通过数字化信息得到增强。由传播网络所联结的个人与个人之间,能够体现出一种超越感知时空的中介性社会交往[29]。可见,我们在日常的个人数字化存档中生活,而这种数字档案本身也重构和再中介着我们的记忆与认同。

与此同时,中介化的概念也包含了特定的空间想象,例如“被中介的空间性”。这一概念的含义近似于“脱域”(disembeddedness)[30],即在晚期现代性及其生活中,人们不再仅仅通过其所在的实体空间感知周遭的日常生活,而是需要不断地通过传播技术的中介,与外界的人和事物产生广泛联结,拓展自己的生活疆界,并直接或间接地展开着新的空间生产和空间建构。不单如此,“中介”概念同时强调了空间的之间性(in-between)。被中介的社会生活领域或过程也因此只能发生在具体的时空坐落。不同类型或形态的中介机制发生于不同的社会生活领域。当我们整体地考察社会生活时,可以发现“中介”就是空间意义上的连接,既包括纵向地连接宏观和微观的层次,也包括横向地连接理论上予以区分的不同社会生活场域(如公域和私域),还包括文化形塑的不同层面,如文化想象和实践。[16]因此,接下来,我们将进一步在中介化的基础上,探讨中介化记忆能够生产出的空间意义及其内涵。

四、记忆的空间维度:签到的意义生产

通过以上的分析,我们可以看出,通过定位活动,数字技术实现了即时存档功能,在这一过程中,记忆与意义生产两种活动相互交叠。与之相似,个人数字化档案和数字化网络记忆等概念在解释基于场所的数字化记忆实践时,也说明了我们如何通过日常的数字化存档来生活和制造意义:我们创造了场所,从这些场所中,我们记忆了被安放于其中的生活。

在记忆的空间维度上,签到为理解人们如何使用场所来记忆和构建身份提供了机会。对存档行为和空间的选择性,使个体能够围绕场所进行记忆的组织和安排。档案成为人们过去的一部分,基于场所的数字记忆应用通过使人们回想起之前签到的场所,生产着数字化网络记忆,将过去与现在相连,藉此为记忆行动和行为创造出新的可能性。用户决定是否通过签到来记忆或遗忘的过程,代表了一种被称为将未来的自己介绍给现在的自己的身份建构。人们通过个人选择,只记录特定的定位,来主动地塑造其数字档案中的信息,体现出身份是如何通过特定场所的记忆积累被塑造出来的过程。

基于场所的数字化记忆实践也表明了记忆体验如何成为在场所中和关于场所本身的展演(performance in and of place)。用户通过定位应用来探索其所在的城市,从而逐个场所地书写他们体验到的城市历史,以及他们的生活记忆和身份认同。人们将城市进行空间化,为自我和他人创造出纪念地,行走者的移动性驱动了记忆的形成,而当记忆开始移动,记忆就成为了一种介入式的力量(interventionary force)[17],人们经由一种回忆式的叙事方式将场所代入生活,通过场所写作生命与历史。

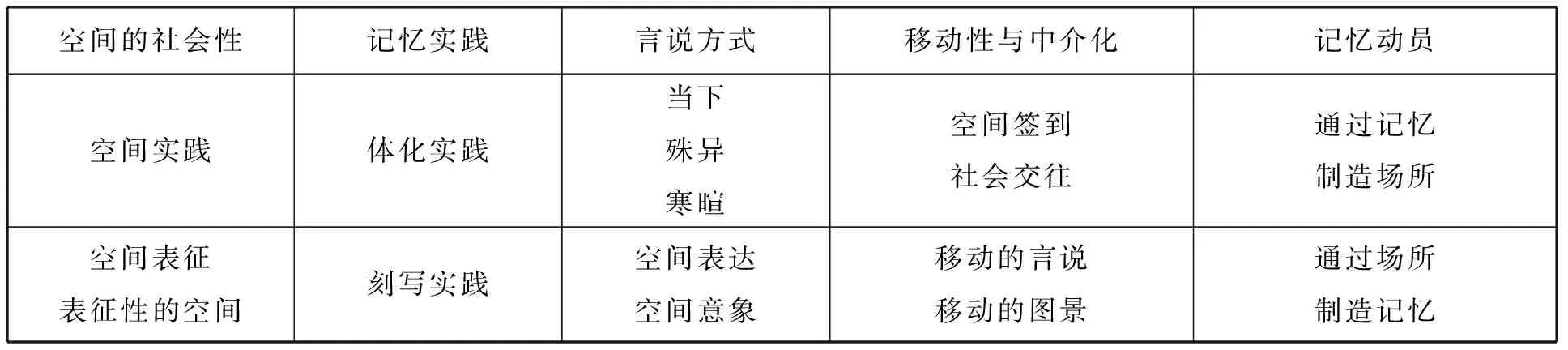

在前文讨论的基础上,我们发现,有一种特定类型的空间颇具开展分析的潜力。这种空间介于纪念空间和日常生活空间之间,具有更为不确定的边界。记忆的空间维度可以被作为分析对象,从中考察人们在移动媒介的社交应用平台上,如何通过包括行人言说行动中的当下、殊异和寒暄等方式在内的记忆体化实践开展空间生产,又如何以包括空间表达与空间意象在内的记忆刻写实践完成空间建构。在此过程中,记忆实践活动如何重构记忆空间的社会性,包括实体化的空间实践、空间表征以及表征性的空间,通过记忆制造场所,同时通过场所制造记忆,形成场所与记忆之间的互构。通过对上述经验材料的分析,我们还能够探讨人们在记忆空间当中以移动媒介为中介而开展的消费或实践中,如何理顺其自身与政治、经济、文化等宏观结构(即“战略”层面)的关系,如何在此过程中以行人言说行动、空间表达和空间意象等“策略”,完成对于空间的意义生产和再生产,并对现实空间和中介化空间的意义生成进行比较,从中再次分析移动技术中介的数字化记忆空间具有怎样的规模、文化容纳程度、开放程度、边界和时间形态,[16]以此对纪念空间分别作为物理空间和中介性空间,在多大程度上具有潜在的多元性和公共性等问题作出价值判断(见表1)。

表1 移动媒介中介的记忆实践及其空间意义生成过程

具体而言,在开展上述研究时,可以将签到视为一种行人言说行动[18],同时通过与其相关的以文本和多媒体形式进行的表达和讨论,确定和指认空间表达和空间意象。由于话语、符号及象征构成的空间表征及表征性空间的分析已较为体系化,在这里,我们着重关注的是行人言说行动在纪念空间实践研究中的方法论意义。根据研究者的建议,使用移动媒介在纪念空间中签到,象征使用者虚实交织的游历行动,适合挪用行人言说行动的方法体系,诠释使用者的签到实践。将这种理解做一延伸,我们也可以说,使用者利用移动社交媒介应用签到,也可以被视为步行中的寒暄行动。其操作化定义如下:(1)“当下”意味着移动社交媒介用户在纪念空间中签到的惯习足迹由什么时间、空间、机遇促成;(2)“殊异”指移动社交媒介用户在此空间之外的异质足迹,可以展现其个人兴趣与欲望,分析人们经常驻足的场所,将之抽绎、收拢成各种地标类型,才能厘清专属于其个人的移动偏好;(3)“寒暄”可以理解为移动社交媒介用户使用媒介的各项互动机制所进行的社会交往。

意义的生成离不开对日常生活实践“策略”的开掘。相应地,这些策略需要通过战略层面的宏观力量进入微观世界。潘忠党列举了三类战略层面的宏观力量:(1)立足市场的生产方式,以及由此而界定的社会关系(譬如相对于资本拥有者、生产者、营销者而言的消费者);(2)国家通过政策法规而界定的公共与私人空间之间的关系,以及它们在传媒技术特性中的体现;(3)社会归属和区隔的文化表达及其规范(譬如所谓主流价值观、主流意见等)[16]。基于纪念空间的记忆实践显然能够将日常生活通过技术的使用归顺到这些宏观力量之中,但构成日常生活的实践所体现的对这些宏观力量的创造性抵抗,这些消费的实践,其实也是生产,是意义的生产,是实践的艺术,是使用体现这些宏观力量的物化品的艺术,其中蕴含了对体系,包括体现它的结构和宏观力量的收编、利用、僭越、偷袭等。

通过移动媒介开展的记忆实践产生的空间性及其社会意义包括但不限于以下几种可能性。首先,移动媒介及其数字化记忆实践会超越人们所在的物理空间,重构其交往空间。移动传播技术使得处于不同节点的人们相互分离,同时又使得他们通过网上交往而连接在一起;一方面使得中介的交往可以以多形态、互动、用户自生等方式展开,因此可以更加丰富、灵活并少受物理时空的局限。[31]因此,移动媒介重构的记忆空间既可以是以签到等移动媒介应用为中介而带来的现实交往和记忆空间(例如,在特定地点签到,邀请附近的朋友前来),也可以是由签到地点、签到用户及其关注者构成的关系网络形成的数字化记忆空间。藉此,人们可以与“身体不在场的他者”对话,从公共记忆中分隔出自己的私人记忆,同时也重新界定在场与不在场的他者。同时,“社区”或“共同体”牵涉到人们对所归属群体以及这种归属的意义的叙说,[32]人们也可能通过移动媒体,重构并讲述自己的群体归属和记忆归属,在多种群体及多重身份之间游走。

其次,建立在纪念空间基础上的、以移动媒介为中介开展的数字化记忆实践,其公共性是否可能,也是一个有待进一步明确的问题领域。互联网技术的发展不仅产生了不同形态的社会空间和社会交往,也可能生成网络个人主义化的个体,使大部分个人与社会团体面对网络社会中地方和全球系统的分裂,造成社会交往的私人化。[31]传播媒介的发展,令公共性与共享场所脱钩,当今的公共领域不断体现出“被中介的公共性”(mediated publicness)特征。这一形态的公共性日益与实体空间分离,具有“去空间的共时性”(despatialized simultaneity),它日渐受传播媒介的特征所结构,受到各种社会和技术考量的制约。[33]纪念空间的实体是公共化的,但通过移动媒介中介的交往空间则既可能是公共的,也可能是私人性的。这种公共性的存在可能受到移动媒介的中介,也可能被移动媒介所表征的纪念空间中介,这一点仍然有待于经验研究的再次考证。但可以确认的是,以签到为代表的移动媒介实践确实制造了一个虚拟的“地点”或“场所”,人们通过签到将自身和纪念空间相关联,又进一步与其他签到者相关联,这种彼此关联的关系网络使得人们可以在不同的时空当中继续通过场所或空间开展公共交往,生成特定意义,并对空间形成可能的公共记忆。

五、结 语

我们正生活在一个去稳定化和去地域化的世界,失衡、流动、叠加、共时和交织以及与之相随的身份焦虑等成为这个时代的特征。[34]伴随社会生活所展开的结构性区分,各个维度(不仅是私人相对于公共这个维度)上的边界都是不确定而且多变的。[35]因此,建立在上述问题的回答之上,我们还可以进一步讨论由移动媒介重构的纪念空间的结构性特征,包括其规模(究竟是微观的如家庭或组织,到相对中观的如城市,再到相对宏观的国家和全球)、文化杂合或行动形态的容纳程度(从相对单一到多元)、展开于其中的行动的属性和与之相对应的边界类型(从相对私人到公共)和不同类型的场所在时间维度上的展开形态和节奏(即构成人的行动得以展开的具体形态)。

但是,上述结构性因素的理想化状态往往难以同时兼具。移动社交媒介改变了人们在公共领域中聚集和交往的方式,能够带来公共空间的信息流动,重新安排社会实践与空间实践。但即便如此,公共空间中的社会交往也更多地建立在同质化个体和单一化社群的基础之上。因此,有学者进一步地在公共空间和私人空间之间提出了“邻近空间”(parochial space)的概念,认为移动传播与公共领域在社交媒介的日常使用实践当中彼此妥协(negotiated)。[36]移动媒介用户生成的内容不仅是关于场所的,同时也通过场所和空间进行传播,这些内容形塑着人们之间的关系,并影响着他们对周遭环境的阐释。但与此同时,人们的表达也愈加分化,并通过个人化的表达,制造和挑战着场所意义的历史真实性。[37]那么,理想化的中介空间是否可能存在?如果答案是否定的,那么我们在全局性、多元性、公共性和历时性之间,又应当如何抉择?我们至少可以确定的是,作为一种个人化的媒介使用体验和日常生活实践,移动媒介的“行走”和签到在动员基于空间的记忆时,将为镶嵌在物理空间中的过去与现在打开新的关系,使人们在回顾过去的同时,为当下的体验带来新的可能性。

[1]Jones, O., &Garde-Hansen, J.GeographyandMemory:ExplorationsinIdentity,PlaceandBecoming[M]. London, England: Palgrave Macmillan, 2012.

[2]Huyssen, A.TwilightMemories:MarkingTimeinaCultureofAmnesia[M]. New York, NY: Routledge, 1995.

[3]Dickinson, G., Blair, C., &Ott, B.PlacesofPublicMemory:TheRhetoricofMuseumsandMemorials[M]. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press, 2010.

[4]Olick, J. K.ThePoliticsofRegret:OnCollectiveMemoryandHistoricalResponsibility[M]. New York, NY: Routledge, 2007.

[5]Blair, C. Contemporary U.S. memorial sites as exemplars of rhetoric’s materiality [A]. J. Selzer & S. Crowley.RhetoricalBodies[C].Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1999: 16-57.

[6]Nora, P. Between memory and history: Les lieux de mémoire [J].Representations, 1989(26): 7-24.

[7]O zkul,D., & Humphreys, L. Record and remember: Memory and meaning-making practices through mobile media [J].MobileMedia&Communication, 2015 (3): 351-365.

[8]Hoskins, A. Digital network memory [A]. Erll, A. &Rigney, A. Mediation,RemediationandtheDynamicsofCulturalMemory[C]. Berlin: de Gruyter, 2009: 91-108.

[9]Hoskins, A. Media, memory, metaphor: Remembering and the connective turn [J].Parallax, 2011 (4):19-31.

[10]Frith, J., &Kalin, J. Here, I used to be: Mobile media and practices of place-based digital memory [J].SpaceandCulture, 2016 (1): 43-55.

[11]Soja, E. W. The spatiality of social life: Towards a transformative retheorisation [A]. D. Gregory & J. Urry.SocialRelationsandSpatialStructures[C]. Macmillan Education UK, 1985: 90-127.

[12]Lefebvre, H.TheProductionofSpace[M]. Malden: Blackwell Publishers, 1991:33-39.

[13]Low, S. M. Toward an anthropological theory of space and place [J].Semiotica, 2009(175-1/4): 21-37.

[14]Connerton, P.HowSocietiesRemember[M]. New York, NY: Cambridge University Press, 1989:72-79.

[15]Pink, S., &Mackley, K. L. Saturated and situated: Expanding the meaning of media in the routines of everyday life [J].MediaCulture&Society, 2013(6):677-691.

[16]潘忠党. “玩转我的iPhone, 搞掂我的世界!”——探讨新传媒技术应用中的“中介化”和“驯化”[J]. 苏州大学学报: 哲学社会科学版, 2014(4): 153-162.

[17]deCerteau, M.Thepracticeofeverydaylife[M]. Berkeley, CA: University of California Press, 1984:98.

[18]吴筱玫. 网上行走: Facebook使用者之打卡战术与地标实践 [J]. 新闻学研究, 2016(126): 93-131.

[19]吴飞. “空间实践”与诗意的抵抗——解读米歇尔·德塞图的日常生活实践理论 [J]. 社会学研究, 2009(2): 177-199.

[20]Tuan, Y.Spaceandplace:Theperspectiveofexperience[M]. Minneapolis, MN: University of Minnesota Press, 1977: 138.

[21]Farman, J.Mobileinterfacetheory:Embodiedspaceandlocativemedia[M]. New York, NY: Routledge, 2012: 87.

[22]Gane, N., & Beer, D.Newmedia:Thekeyconcepts[M].Oxford, England: Berg, 2008: 77-82.

[23]Wilken, R. Mobilizing place: Mobile media, peripatetics, and renegotiation of urban places [J].JournalofUrbanTechnology, 2009(3):39-55.

[24]Lefebvre, H.Rhythmanalysis:Space,TimeandEverydayLife[M]. London: Continuum, 2004: 20-25.

[25]Highmore, B. Cityscapes: Cultural readings in the material and symbolic city [J].TextualPractice,2005 (1): 183-190.

[26]Couldry, N. Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent space of digital storytelling [J].NewMedia&Society,2008 (3): 373-391.

[27]Livingstone, S. On the mediation of everything: ICA presidential address 2008 [J].JournalofCommunication,2009 (1): 1-18.

[28]Silverstone, R. Complicity and collusion in the mediation of everyday life[J].NewLiteraryHistory, 2002 (4): 761-780.

[29]Morley, D., & Silverstone, R. Domestic communication-technologies and meanings [J].MediaCulture&Society, 1990 (1): 31-55.

[30]Beck, U., & Beck-Gernsheim, E.Individualization:InstitutionalizedIndividualismanditsSocialandPoliticalConsequences[M]. London: Sage, 2002: 30.

[31][西]曼纽尔·卡斯特. 网络社会的崛起 [M]. 夏铸九等译.北京: 社会科学文献出版社, 2006: 10.

[32]Wuthnow, R.Small-townAmerica:FindingCommunity,ShapingtheFuture[M]. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013:136-137.

[33]Thompson, J. B. Shifting boundaries of public and private life [J].TheoryCulture&Society,2011 (28): 49-70.

[34]Morley, D. Belongings place, space and identity in a mediated world [J].EuropeanJournalofCulturalStudies,2001 (4): 425-448.

[35]潘忠党, 於红梅. 阈限性与城市空间的潜能——一个重新想象传播的维度[J]. 开放时代, 2015(3): 140-157.

[36]Humphreys, L. Mobile social networks and urban public space [J].NewMedia&Society, 2010(5):763-778.

[37]Liao, T., & Humphreys, L. Layar-ed places: Using mobile augmented reality totactically reengage, reproduce, and reappropriate public space [J].NewMedia&Society, 2015(9): 1418-1435.

[责任编辑:詹小路]

2015年国家社会科学基金青年项目“怀旧社会学视角下两岸三地民众数字化集体记忆与认同重构研究”(15CXW030)的研究成果。

刘于思,女,讲师,文学博士。(浙江大学 传媒与国际文化学院,浙江 杭州,310028)

G206.2

A

1008-6552(2016)05-0041-09