孔雀羽串珠彩绣云龙纹吉服袍综述

2016-08-03殷安妮

殷安妮

⊙ 服饰研究

孔雀羽串珠彩绣云龙纹吉服袍综述

殷安妮

“孔雀羽串珠彩绣云龙纹吉服袍”是清代乾隆朝宗室用于喜庆吉日的吉服袍,是故宫博物院藏唯一一件通身结合 “铺翠”工艺、串珠绣工艺以及刺绣工艺绣制的吉服。虽是宗室、亲王穿用的吉服袍,但与皇帝按清代服饰制度御用的九龙十二章纹的吉服袍相比,此袍在形式、工艺、材质、纹饰诸方面有着极其独特的亮点,具有独到的匠心和巧夺天工之处。笔者曾与故宫科技人员通过三维视频显微系统对该文物进行过显微研究,对材质进行过仔细分析研究(见《故宫博物院院刊》2009·4),本文拟就此件吉服袍的形式、纹饰、绣工等方面做进一步探讨。

孔雀羽;串珠;龙纹;吉服袍

一﹑形式

清代吉服,是清室在重大吉庆节日﹑筵宴﹑祭祀等活动时服用的袍服,因其色彩丰富,纹样不拘泥于典章制度所规定的龙纹,又称为“花衣”﹑“彩服”。在重大节庆的前后三﹑四天,宫中上下穿着这类“彩服”,被称为“花衣期”。

皇帝的吉服袍即是宫中通称的“龙袍”,形式为圆领;大襟右衽;马蹄袖端;直身式袍服。而坊间所说的“龙袍”,则是清代冠服制度所说的礼服,清制称“朝袍”。皇帝朝袍和龙袍的主要区别在于:朝袍的圆领上加有“弓”形大披领,龙袍则为圆领,无披领。其次,朝袍有腰帷,上绣行龙四,而龙袍则为直身式,无腰帷。朝袍形式为上衣下裳,下裳为襞积式,龙袍无襞积式下裳。

宗室的吉服袍或称为“蟒袍”,其名袭明制。明沈德符《野获编》载:“蟒衣为象龙之服,与至尊所御袍相肖,但减一爪耳。……”清人徐珂《清稗类钞》载:“蟒袍,一名花衣,明制也……”。按《大清会典·舆服制》规定,清代宗室吉服袍上的龙纹虽为五爪,但是不可装饰十二章纹,不可用石青色﹑明黄色;皇太子以下不可用金黄色。

孔雀羽串珠彩绣云龙纹吉服袍形式为圆领,大襟右袵,直身式袍服,马蹄袖端,左右开裾。按清制,服饰的等级越高,开裾越多,皇帝的吉服袍,为前后左右四开裾,宗室的吉服袍只能两开裾,而且开裾的尺寸也略小,此件左右开裾长约为20厘米,虽然用料珍稀讲究,工艺繁复罕见,但从此件没有前后开裾上看,此件不是龙袍而是蟒袍。另外,笔者观摩此件未褪色部分的底料(图2),颜色是蓝色而不是石青色,因此也可以断定此件不是皇帝御用服饰,是宗室用蟒袍。

二﹑纹样

孔雀羽串珠彩绣云龙纹吉服袍的全身用串珠绣技法绣制五爪珍珠大龙九条,还分别在袖端﹑领等处用丝线绣制了正龙四条,龙纹之间装饰绣有传统吉祥图案“八宝”﹑“三多”﹑“八吉祥”﹑“暗八仙”﹑“灵仙献寿”﹑“洪福齐天”﹑“流火纹”﹑“五彩祥云”以及“海水江崖”等图案,囊括了最美好的传统吉祥寓意。

图1:孔雀羽串珠彩绣云龙纹吉服袍

图2:底料:蓝色素五枚缎

图3:海水纹

图4:行龙纹

图5:“灵仙献寿”纹

图6:底料与绣线

按清制,吉服的下幅和袖上臂绣有海水江崖,无论水纹高低,均称为“立水”,而立水纹形式变化最多的是乾隆朝,这一时期的立水,往往一改之前康雍时期立水的规矩﹑严肃,而是在部分规矩水纹的基础上,将水纹演变成波涛,波涛间饰以杂宝﹑花卉﹑蝙蝠﹑山石,体现出端庄中追求灵动,尊贵中彰显华丽的审美取向。而乾隆以后各朝,立水的表现则略显呆板,尤其是晚清,多数立水几乎只是作为清代吉服的一个符号存在,失去了清中期以前的华美灵动的活力和彰显个性的审美意趣。此件成衣于乾隆盛世,下幅的“海水江崖”纹饰几乎是整个身长的三分之一,海水的设计突出了层次感﹑立体感,使人更深的体会到“福山寿海”﹑“江山永固”的吉祥寓意。海水波纹中间饰花卉﹑蝙蝠﹑山石﹑祥云,给人吉祥﹑华丽﹑灵动且富有活力的感觉(图3)。此件海水的晕色技法采用三晕过渡,由浅而深,使全袍色彩鲜丽又不失柔和,华美又不失雅致。

龙纹,是清舆服制度规定的吉服纹饰,此件的龙纹线条豪放流畅,龙姿呈标准的“三亭九似”状,舒展自然(图4),张扬着“唯我独尊”的霸气。在清代,宗室和百官服饰上的“龙纹”(蟒),不可因其等级低就可以变形或按臆想随意为之,相反,端庄霸气的龙纹更能体现穿着者对皇帝的景仰和崇拜。因此,笔者所见故宫院藏蟒袍上的龙纹,无一不是端庄﹑规整,霸气十足。

此件在九条大龙间,装饰的其他吉祥图案,也都具备乾隆朝刺绣工艺的特点,以“灵仙献寿”的仙鹤(图5)为例,飞翔的形态婀娜多姿,背羽﹑尾羽﹑腿﹑喙﹑灵芝,无一苟且,虽只是方寸之间,但从设计到材质,从配色到针法都丝丝入扣,毫不敷衍。

此件吉服袍虽然设计了诸多吉祥图案,但是并没有象征皇权的十二章纹样,从这个角度也证明了这是一件宗室用吉服袍。设计者在不僭越清代服饰制度的前提下,尽可能多的使用多种材质﹑吉祥图案和丰富的配色,一方面迎合乾隆朝追求新奇﹑多变的时尚,另一方面,用丰富的图案传达美好的吉祥祝福。

图7:捻金银线

图8:龙抱柱线(缉线)

图9:合色线

图10:捻孔雀羽线

图11:米珠

三﹑材质

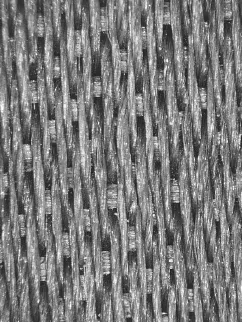

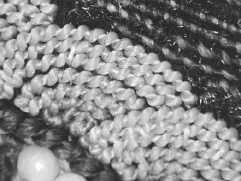

底料,是刺绣工艺的基础材料,底料的致密与否,不仅决定着刺绣图案针脚的细密程度,也决定着刺绣作品留存的时间长短。换言之,底料越致密,施针时针脚也可以细密(图6),所绣纹饰附着力也就越强,反之,如果底料的经纬稀疏,施针密了就挂不住针脚,施针稀疏作品就会粗糙。作为生活实用品的服饰,要有坚牢﹑耐磨的品质,所用绣线再细,也会比纺织的经纬线粗,时间久了,稀疏的经纬线承受不住绣线的重量,所绣花纹或者变形,或者从施针处断裂开。因此一件好的刺绣作品,要从底料的选择开始。

这件吉服袍的底料是蓝色五枚缎,“五枚缎”的文字记载最早可见于南宋的“五丝”,实物多见于明代。清中期以前,宫廷服饰用面料还可见“五枚缎”,以后逐渐被七枚缎﹑八枚缎取代。“五枚缎”的织物组织是一根经丝压四枚纬丝,其经线细而加弱捻,纬线稍粗,不加捻,织物表面呈现经浮长线,富有光泽,手感挺括坚牢。我们从图2中可见,放大80倍的底料织造均匀细密,经纬清晰,是乾隆时期上好的纺织面料。而现在坊间所言“妩媚缎”并非用传统“五枚缎”的技法织造,而是用现代纺织机械织造的七枚缎﹑八枚缎,由于经线压的纬线多,丝质光泽被更好的表现出来,因此颇受当今世人喜爱,但由于经纬线交织点少于“五枚缎”,因此织物牢度不及“五枚缎”,手感柔软,世人或称为软缎。至于“妩媚缎”的名字,则是商家的商业技巧而已,不可与“五枚缎”混为一谈。

我们从图6可见,在40倍显微镜下,绣线虽然很细,但还是粗于底料的经纬线,由于底料是用五枚缎,经纬密度大,经纬线交织点的缝隙极小,绣线穿过底料时,才容易和经纬线咬合成一体,刺绣的图案牢度随之增强。

也正是由于选用了很好的底料,绣材的选取才有了较大的空间,此件的绣材还选用了丝线﹑捻金线﹑捻银线﹑米珠﹑珊瑚米珠,并大量使用捻孔雀羽线,绣线品种之多,是传世服饰文物中较为鲜见的。

绣线是刺绣艺术最重要的载体,设计者的理念是通过绣线表达的,即所谓“以针代笔,丝代墨色”,因此绣线是作品成功的重要因素。此件除刺绣用常见的无捻擘丝线外,还选用了捻金线﹑捻银线﹑龙抱柱线﹑合色线﹑捻孔雀羽线等从不同的角度体现设计者追求新奇独特的构思。

捻金﹑银线是将金银制成箔后,切细丝,捻在丝线芯上,捻制时,不可将金银细丝完全严密包裹住丝芯,要露出些许丝芯,否则捻好的线就会硬,需要弯曲时,线条会显出生硬且不流畅(图7),金银线在表现龙髯和图案构边时,有中国画线描的艺术效果,同时金属的光泽也张扬着皇家的豪华和霸气。

图12:珊瑚珠

图13:平套针

图14:套针

图15:滚针

缉线又称为“龙抱柱线”,是两股丝线捻制而成,其中一股线加强捻,使之形成均匀的颗粒状,用于表现龙鳍或是穿珠绣图案的构边,可衬托出米珠的饱满,加之丝光辉映,仿佛一粒粒比米珠更小的珠粒(图8)。要把线捻得如此之均匀,颗粒饱满,实属不易,古代刺绣艺人的奇思妙想,手艺奇绝可见一斑。

合色线是将同色系一深一浅的两股丝线加弱捻而成,用于表现晕色和颜色的过渡(图9),一般合色线采用平针绣制即可达到晕色和谐的效果。

孔雀羽线,是将直径0.3毫米左右的孔雀羽的羽小枝,捻在直径0.2毫米左右丝线芯上而成,与捻金银线一样,捻制时不可将丝芯完全包住,以免捻好的线变硬(图10)。孔雀羽线捻制时既要捻得细而均匀,又要不伤及羽毛,难度非常大。孔雀羽是经年不退色的,它幽幽的蓝绿色荧光来自于自然光与波长尺度相似微结构的相互作用。笔者观察此件吉服袍前身﹑后身及掩襟内的颜色不一样,并非孔雀羽褪色,而是由于曾经的长年展览使前身的羽毛部分脱落,变得稀疏,而露出的底料也褪色所致,由于掩襟在前襟的掩盖之下,所以掩襟孔雀羽及底料颜色保留完美。

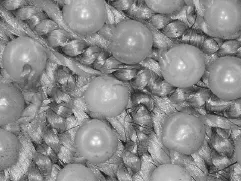

清宫绣品所用米珠,专指一种用于服饰或装饰的细小珍珠,颗粒大小随设计而定,此件米珠最小的直径不足1毫米,大的不超过2毫米,将其放大40倍可见粒粒圆润饱满(图11)。通身绣龙及其它图案所用的米珠数以万计,要做到粒粒如一,毫无差池,其工之难,可想而知。何况每一粒都要打孔,穿针引线,钉绣在底料上,真可谓:“此技只应天上有”。

珊瑚米珠一般是随原料原形的,不甚圆润(图12),但像此件这般全身选用的珊瑚米珠色彩一致,没有杂色,也非常不易,因为珊瑚材质的天成,决定了在一支珊瑚上颜色也不可能完全一致,选用数万粒如此细小的珠粒,做到色彩一致,也非一日之工。

四﹑绣工

此件吉服袍是清代乾隆朝苏绣最为杰出作品之一。各种针法穷其巧变,将栩栩如生的龙纹﹑花卉﹑吉祥图案立体的展现出来,至今为止无人超越。

平套针(图13)巧用五色丝线,着力表现的是海水江崖纹饰及其间饰的花卉﹑吉祥物。施三蓝色丝,由浅入深表现出海水的层次,施五彩色丝﹑米珠,表现花卉﹑吉祥物的立体感。套针(图14)表现花瓣的色彩变化。而合色线虽是施以平针(图9),但由于合色的独特效果起到了晕色的作用。滚针(图15)是用于勾勒线条的,这里的滚针不仅针脚匀密,每一线条之间距也相等,颇有中国画线描的意趣。网针(图16)是在底料上平针绣好底色后,用色丝勾勒图案,传统网针可以变化出十余种勾勒图案,要求打底的平针不仅要平齐细薄,还要很好的遮盖底料的颜色,以表现出色彩的层次。打籽针(图17)讲究的是籽粒饱满圆润,均匀一致,晕色时每一粒籽的颜色都可不同,苏绣打籽的手法有十余种,不同的图案打不同的籽,表现的光泽不同,凸浮感也不同。斜缠针(图18)用于表现稍宽些的边,比如暗八仙中的扇子边,如果用滚针勾勒,会略显单薄,没有层次感,用斜缠针,会给人写实的感觉。

因为此件绣材的丰富,钉线绣被大量运用,穿珠﹑金银线﹑缉线﹑孔雀羽都是钉绣的,甚至扇子面等处也是钉绣的。钉线绣是另取针线,将绣材钉在所需的图案上,可使绣材凸浮在底料表面,有较强的立体感。穿珠绣的针法有两种,一是将米珠穿成串钉绣,另一是一粒一钉,要根据图案部位需要决定怎样钉绣。钉绣金银线时,捻金银线并不穿过底料,而是盘在所需图案上,然后将这些金银线线钉在底料上,所以又有“盘金绣”一名。缉线绣表现的是龙的鳍,角﹑髯﹑口﹑尾以及多处图案的构边(图19),钉绣时要按照鳍﹑角﹑髯﹑口﹑尾等处的纹理运丝,根据图案设计的要求选取粗细合适,色彩相宜的线材,才能达到用缉线表现立体感的目的。孔雀羽线并不像丝线﹑捻金银线﹑缉线一样顺滑,而是绒状的,羽小枝上孔雀绿的绒毛不规则张扬着,捻成绣线绒毛也是无序的,经钉绣,绒毛很好的遮盖了底料原有的颜色,给人的感觉仿佛底料就是孔雀绿色,这就是举世罕见的“铺翠”工艺,达到了巧夺天工的境界,代表着清代刺绣技艺达到了较高的水平。

图:16网绣

图17:打籽

图18:斜缠针

图19:缉线绣

值得注意的是,虽然我国古代用鸟雀羽毛制作服装的历史可上溯到南北朝,历代文献也有记载,如《异物汇苑》:“唐安乐公主使尚方合百鸟毛织为裙,正视旁视各为一色,而百鸟之形状皆见”;明代吴梅村词云:“江南好,机杼夺天工,孔雀妆花云锦烂,冰蚕吐凤雾绡空,新样小团龙”;清叶梦珠《阅世编》:“今有孔雀毛织入缎内,名曰毛锦,华更华丽,……”,以及名著《红楼梦》中晴雯夜补孔雀裘的详细描述。文物实物可见的是定陵出土的明万历皇帝的“孔雀羽织金妆花纱龙袍料”﹑“黄无极灵芝纹地织金孔雀羽妆花四团龙缎袍料”﹑“红如意云纹地织金孔雀妆花八团龙缎袍料”等,但是这些记载和实物反映的都是用孔雀羽线织造的衣料,而不是采用刺绣工艺装饰出纹样,虽然早有“铺翠”这个工艺名词,但是故宫藏“铺翠”工艺可见的实物,仅此一件。极其罕见,极其珍贵。

孔雀羽串珠彩绣云龙纹吉服袍为清代用铺翠工艺绣制的吉服袍仅存的珍品,是清代织绣工艺珍贵的实物资料,在织绣文物研究上占有重要地位,是也是深入研究清代冠服制度的重要史料。曾在故宫珍宝馆长期陈列,并收入《中国美术全集·织绣》﹑《国宝》﹑《故宫文物大典》等故宫经典图录。

殷安妮 原故宫宫廷部织绣组 副研究馆员

Summary of Ji Fu Robe Embroidered with Peacock Feather and String of Beads with Clouds and Dragon Patterns

Yin Anne

Ji Fu robe embroidered with peacock feather and string of beads with clouds and dragon patterns, combined with the technique of Pu Cui (fabric background fully embroidered with peacock feather), string of beads embroidery and other hand embroidery techniques, is the only one that the Palace Museum collected. Though this robe was for imperial clan and princes which was the same as the Ji Fu robe of nine dragons and the twelve ornaments, its shape, techniques, materials and patterns showed unique characteristics. The robe's materials have been researched by the author and technological personnel via 3D video microscope system,which published Palace Museum Journal on April, 2009. This article focuses on the robe's shape, patterns and embroidery techniques.

Peacock Feather; String of Beads; Dragon Pattern; Ji Fu Robe

J18;J523

A

1674-7518(2016)01-0027-05