吐蕃统治下一位唐人画师的民族情结—以瓜州榆林窟第25窟婚嫁图和老人入墓图为例

2016-08-03沙武田

王 雨 沙武田

⊙ 理论前沿

吐蕃统治下一位唐人画师的民族情结—以瓜州榆林窟第25窟婚嫁图和老人入墓图为例

王 雨 沙武田

瓜州榆林窟第25窟的婚嫁图与老人入墓图,同在石窟主室北壁弥勒经变中。通过对两幅图像的仔细对照,发现了一些相似度很高的细节:出现同戴透额罗幞头的一身男子像、同行叉手礼的一身男子像、同画并排站立的三位唐装女子、画面构图中心的转移。以此现象为中心,具体分析两幅图像中的人物,相互之间应该具有密切的关系,各自可以理解为同一人物在不同时期的人生场景再现。尤其是在婚嫁图中行叉手礼、着吐蕃装的吐蕃新郎,而到了老人入墓图中却是身着唐服的形象,图像本身可以认为是一幅反映吐蕃人汉化的历史图像,但实际上并不是历史的真实写照,而是表达画师对吐蕃统治下 “辫发易服”民族同化政策的不满与抵触,同时似乎赋予恢复唐人统治的政治寓意。

榆林窟第25窟;婚嫁图;老人入墓图;民族情结

前言

榆林窟第25窟婚嫁图因为同时出现唐装和吐蕃装的人物,成为敦煌石窟现存46幅婚嫁图中唯一一幅反映唐蕃通婚的历史图像。①这幅图像是研究唐蕃关系的珍贵资料,备受敦煌学界重视,研究成果丰富。其中关于婚嫁图中人物身份与族属的问题,学者们提出了不同的观点:谭蝉雪②﹑王惠民③﹑罗世平④﹑马德⑤﹑刘颖⑥及我们之前的研究中⑦认为跪地做叩拜动作,身着吐蕃装的是汉人新郎,新郎右侧身着吐蕃装做作揖动作的是吐蕃人新娘;持另一种观点的是段文杰⑧﹑张伯元⑨﹑冯力⑩﹑曹洪勇⑪﹑黄维忠⑫﹑霍巍⑬﹑李研容⑭﹑陈于柱﹑张福慧⑮,这些先生认为跪地做叩拜动作,身着吐蕃装的是吐蕃人新郎,而图像右下角,背对观者的三位唐装女子,中间的是新娘,两旁是伴娘或侍女。其中陈于柱﹑张福慧还提出宴席一侧出现一位头戴透额罗幞头,身着圆领红袍,手端饮具的人极有可能是新郎的岳父,对其他人物的身份也进行了分析,二位学者对榆林窟第25窟婚嫁图的人物身份及族属的解读更加明确,见解独到,我们基本赞同。

敦煌弥勒经变老人入墓图是研究敦煌民俗的独特资料,因其所表达的独特死亡方式与丧葬观念而吸引了学者们的目光。据谭蝉雪先生统计,敦煌弥勒经变老人入墓图现存有39幅⑯,其中画面最为精美,人物表情﹑动作最为丰富的,非榆林窟第25窟莫属,可见榆林窟第25窟老人入墓图的重要性。对于敦煌弥勒经变老人入墓图的研究,前人主要关注这种特殊丧葬方式的文化来源,谢生保先生在《敦煌壁画中的丧葬民俗》⑰一文中提出“老人入墓”来源于中国古代的生圹民俗。谭蝉雪先生在《“老人入墓”与民俗》⑱一文和《敦煌民俗—丝路明珠传风情》⑲一书中阐述了“老人入墓”源于印度民俗中老人投河自尽的观点。崔中慧在《敦煌弥勒经变中“老人入墓”的印度文化源流试探》⑳一文中虽赞同“老人入墓”源于印度文化的说法,同时提出了不同看法,认为“老人入墓”源于印度婆罗门教生命四行期中第三阶段的林栖期。上述学者虽然注意到了“老人入墓”民俗文化来源的这一重要问题,但对于老人入墓图的图像本身所蕴含的历史文化信息显然关注不够,尤其是没有认识到榆林窟第25窟老人入墓图的重要历史价值,这是一幅完全可以和榆林窟第25窟婚嫁图相媲美的历史图像。

此前,虽然有众多学者分别对瓜州榆林窟第25窟的婚嫁图和老人入墓图做过相关研究,但大多忽略了石窟及壁画的整体性,抛开石窟去谈壁画或抛开一铺经变画去研究其中的一小幅图像。本文试图把榆林窟第25窟的婚嫁图和老人入墓图相结合作为一个整体,进行细节的比较与对照研究,不当之处,敬请方家指正!

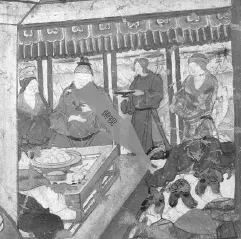

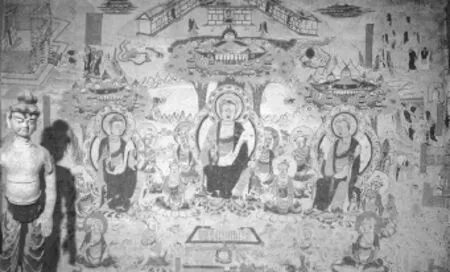

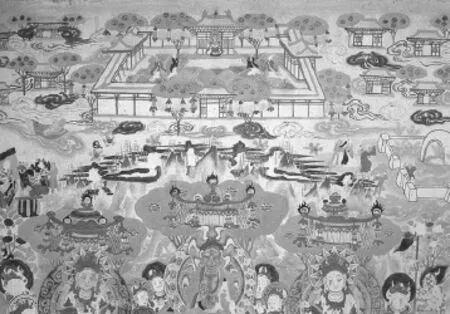

图1:瓜州榆林窟第25窟婚嫁图(采自谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·民俗画卷》)

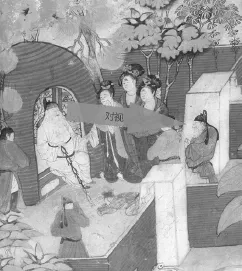

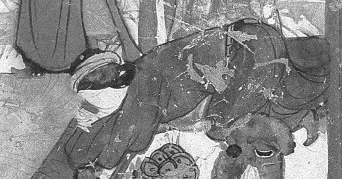

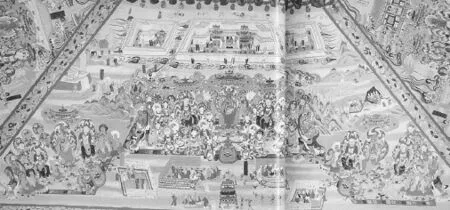

图2:瓜州榆林窟第25窟老人入墓图(采自谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·民俗画卷》)

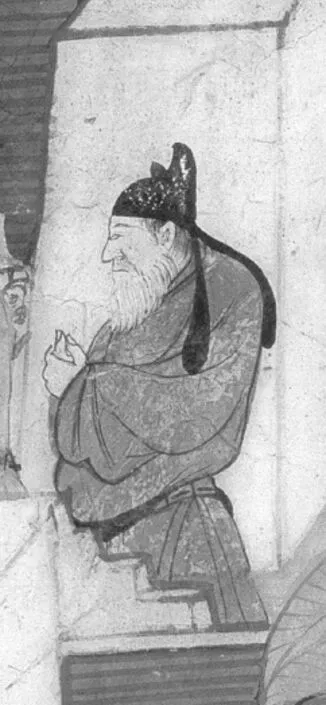

图3:新郎岳父—瓜州榆林窟第25窟婚嫁图(采自谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·民俗画卷》)

一﹑婚嫁图与老人入墓图的人物对照解析

关于榆林窟第25窟婚嫁图(图1)人物身份及族属,我们赞同并使用陈于柱﹑张福慧在《榆林窟第25窟“藏汉婚礼图”的再研究》一文中的解读。两位学者认为跪地做叩拜动作,身着吐蕃装的是吐蕃裔新郎,图像右下角背对观者的三位唐装女子,处中间的是新娘,两旁是侍女,此外头戴透额罗幞头,身着圆领红袍,手端饮具的人是新郎的岳父。㉑谭蝉雪对榆林窟第25窟老人入墓图(图2)是作这样的解读:“老人头戴透额罗帽,着圆领白袍服,足蹬软鞋,拄镂空杖,安详地坐在墓床上,床前有弧门装饰,墓内挂山水屏风画。老人与亲属执手告别,亲属八人均痛苦不堪,或用巾拭泪,或以袖掩面,或趴地叩拜”㉒。几位先生对第25窟婚嫁图和老人入墓图的解读,初步显示出二者之间的关联意义。

本文的重点是试图将两幅图像相结合进行整体解析。从构图上来看,婚嫁图所表现的中心人物即是新郎的岳父图像,因为他在坐姿状态下比其他人站姿还高,体型硕大,在整幅图像中所占比例较大,所以此人应是画师构图所要突出表现的人物。同样,老人入墓图中的白衣老人,即是画师想要突出表现的主要人物,因为他本来就是故事情节的核心人物,大家都是来为他送别的。有趣的是,婚嫁图中的新郎岳父与老人入墓图中的白衣老人同样都是头戴透额罗幞头(图3﹑图4),这一细节上的绘图表现方式,是否有什么特殊用意?

另外,婚嫁图右下角出现了背对观者并排站立的三位唐装女子,而老人入墓图中也出现了并排站立的三位唐装女子,不同的是前者背对观者,后者处于图像右上角且面对观者(图5﹑图6)。婚嫁图表现的是婚礼的场景,新郎与新娘本应是主角,但图中却只留给观者新娘及左右伴娘侍女的背影,这似乎与婚嫁的主题相矛盾。但当我们看到老人入墓图中面对观者并排站立的三位唐装女子时,却忽然有一种似曾相识的感觉!

弥勒下生经中所描绘的“女人年五百岁,尔乃行嫁”㉓和“人命将终,自然行诣冢间而死”㉔正是婚嫁图与老人入墓图的经典创作依据,经典中虽然没有强调二者的必然关联,但是婚嫁和入墓显然是人生的两个重要阶段。因此,画师极有可能在一铺弥勒经变中展现一个人或一个家族从婚嫁到入墓的人生场景。

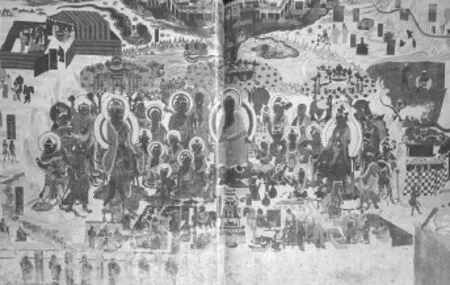

更为有趣的是,我们注意到在敦煌石窟盛唐的弥勒经变中,婚嫁图与老人入墓图是连在一起的整幅画面,婚嫁图在上,老人入墓图在下,如盛唐莫高窟第33窟和第116窟的弥勒经变(图7﹑图8),这种布局是将“婚丧嫁娶”作为一个图像整体来表现图中人物的一生。另据学者们调查敦煌的弥勒经变始于隋代,盛于唐,终于西夏,其中的婚嫁图始自盛唐,终于北宋㉕,而老人入墓图也同样是始自盛唐,终于北宋㉖,两者的同步性是否也说明其具有整体性。

另外需要思考的是,老人入墓所表达的生死观与中国的孝道思想相违背,所以在盛唐之前此画面在敦煌弥勒经变中一直未能出现㉗,但婚嫁图显然没有与中国传统观念相冲突的地方,为何却也一直到盛唐才出现在壁画中呢?对此现象最为合理的解释就是,在画师的观念中,婚嫁图与老人入墓图是密切关联的,两者具有整体性,不可独自出现。所以老人入墓图没有出现,婚嫁图也就不具备出现的条件。至于两幅图像后来一分为二的原因,将在后文详细阐述。

基于上面的分析,结合上述图像中的局部与整体特征,我们推断榆林窟第25窟的婚嫁图和老人入墓图描绘的正是同一家人在不同时期的人生场景,首先,婚嫁图中新郎的岳父与老人入墓图中即将入墓的白衣老人是同一个人;其次,从老人入墓图来看,白衣老人身边的三位唐装女子当是其三个女儿,所以婚嫁图中新娘两旁的侍女也应是新郎岳父的女儿,只是作为新娘的伴娘出现在婚嫁图中。

除此之外,还有一个重要的人物需要进行解析,即婚嫁图中的跪地行叉手礼的吐蕃装新郎(图9)对应在老人入墓图中是哪位人物形象?

首先,从构图方法上来分析,婚嫁图中的新郎跪拜于地上,而其岳父呈坐姿俯视新郎,目光焦点落在新郎身上。前文我们曾提到婚嫁图中画师在构图时刻意表现新郎岳父之用意,而新郎岳父的目光却注视着跪地的吐蕃装新郎,这似乎是在提醒我们注意新郎的身份及族属,在这里画师通过新郎岳父的目光将图像的中心又转移到了新郎身上。按照这种画面人物的主次关系,我们就不难在老人入墓图中找到对应婚嫁图中吐蕃装新郎的人物,即是老人入墓图中站立于墓门最外侧,与墓中老人对视,行叉手礼的老者(图10)。

其次,从图像细节上分析,婚嫁图中身着吐蕃装的新郎跪在地上,手中行的是叉手礼,这种跪行叉手礼的图像在河南洛阳晚唐赵逸公墓中也有出现,“赵逸公墓室壁画中,出现了一站一跪两个仆从形象,对墓主人行礼,从手型及动作看,正是后来宋人所说的叉手礼(图11)”㉘。而老人入墓图中站立于墓门最外侧的老者也在对墓中老人行叉手礼。这一细节看似没有关联,但若究其深义,似乎进一步说明两者是不同时期的同一人。

图4:白衣老人—瓜州榆林窟第25窟老人入墓图(采自谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·服饰画卷》)

图5:三位唐装女子—瓜州榆林窟第25窟婚嫁图(采自谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·民俗画卷》)

图6:三位唐装女子—瓜州榆林窟第25窟老人入墓图(采自谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·民俗画卷》)

上述图像的解析都在说明婚嫁图中的吐蕃装新郎正是老人入墓图中站立行叉手礼的老者,其族属应为吐蕃人。有趣的是,婚嫁图中的新郎的岳父注视身着吐蕃装跪行叉手礼的吐蕃新郎时,目光中带有明显的鄙视与不屑一顾的神态(图12),而老人入墓图中的白衣老人在注视其正前方身着汉服站行叉手礼的老者时,目光却是十分柔和(图13)。其中的区别就是前一幅图中身着吐蕃装,而后一幅图中身着汉服,前后区别之大就在于服饰不同,似乎是在表现一个吐蕃人在汉族家庭里汉化的过程,老人入墓图中的白衣老人在看到完全汉化后的吐蕃女婿时目光中带着慈祥的神态。此外,吐蕃人懂得行叉手礼似乎也是其汉化的一种表现。但这一解读只是在不考虑时代背景的情况下所看到的表面现象,画师的真正意图还需要我们在当时的历史背景下进行图像的历史性解读。

图7:莫高窟第33窟南壁弥勒经变 盛唐(采自王惠民编:《敦煌石窟全集·弥勒经画卷》)

图8:莫高窟第116窟北壁弥勒经变 盛唐(采自王惠民编:《敦煌石窟全集·弥勒经画卷》)

图9:跪行叉手礼的吐蕃新郎—瓜州榆林窟第25窟婚嫁图(采自谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·民俗画卷》)

二﹑画师民族情感的表达

要对瓜州榆林窟第25窟的婚嫁图和老人入墓图进行历史性解读,就不可避免要谈及榆林窟第25窟营建的时代背景。长期以来,关于榆林窟第25窟的营建时代问题学界有较大争议,但主流观点是建窟于吐蕃统治时期,在此基础上,段文杰㉙﹑史苇湘㉚等先生及我们之前的研究中㉛将建窟时间进一步精确到吐蕃统治瓜沙初期。近期又有更具体提出榆林窟第25窟建于783年清水会盟前后㉜。我们赞同榆林窟第25窟建于吐蕃统治瓜州初期的观点。

据上述学者考证,营建榆林窟第25窟应是吐蕃占领瓜州不久之后的事,即《元和郡县图志》记载瓜州陷蕃后的时间:吐蕃人于“大历九年(774)占肃州,大历十一年 (776)占瓜州”。据考榆林窟第25窟的壁画具有盛唐风格,印证了上述建窟时间,也说明画师不是吐蕃人,应是唐人画师。㉝

关于榆林窟第25窟的营建意义,有学者提出榆林窟第25窟是吐蕃人为了缓和民族矛盾,表达汉藏友好而营建的一座具有“纪念碑性”的洞窟。㉞也有观点指出榆林窟第25窟是为了纪念公元783年唐蕃清水会盟而建,其中婚嫁图是为了反映唐蕃联姻的友好历史。㉟由此可知,吐蕃人占领瓜州,为了稳定统治,主动向当地人示好,将反映唐蕃联姻的婚嫁图绘入洞窟,但瓜州唐人似乎并不完全领情,因此便有了一位汉人画师利用其高超的绘画手法,将其内心的民族情感隐含地表达在壁画中来。

图10:站行叉手礼的老者—瓜州榆林窟第25窟“老人入墓”图(采自谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·民俗画卷》)

据谭蝉雪先生研究,敦煌石窟婚嫁图中的拜堂方式主要有四种:一﹑男女站立作揖行礼;二﹑男女跪拜行礼;三﹑男女相对行礼;四﹑男跪女揖行礼。其中男女站立作揖行礼所占比重最大,达一半以上,其次为男跪女揖行礼。榆林窟第25窟婚嫁图正是男跪女揖的拜堂方式,是敦煌流行的入夫婚的具体表现。又据她考证这种新郎呈五体投地的跪拜方式,无论在中国传统习俗还是佛教习俗中均属于最重的礼节。㊱榆林窟第25窟婚嫁图是吐蕃占领瓜州初期所画,整幅画面只有吐蕃新郎持重礼跪于地上,似乎有强调吐蕃人汉化的意思。

图11:河南洛阳晚唐赵逸公墓叉手礼人物图像(拍摄于河南洛阳古墓博物馆古代壁画馆)

图12:新郎岳父的目光—瓜州榆林窟第25窟婚嫁图(采自谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·民俗画卷》)

图13:白衣老人的目光—瓜州榆林窟第25窟老人入墓图(采自谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·民俗画卷》)

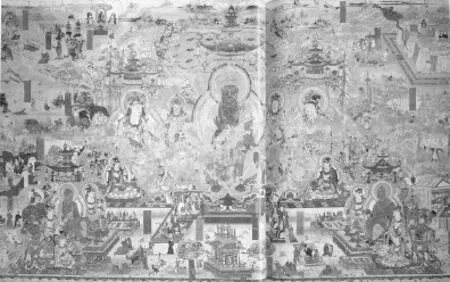

图14:瓜州榆林窟第25窟北壁弥勒经变 中唐 (采自王惠民编:《敦煌石窟全集·弥勒经画卷》)

图15:莫高窟第358窟南壁弥勒经变 中唐 (采自王惠民编:《敦煌石窟全集·弥勒经画卷》)

婚嫁图中新郎岳父注视吐蕃新郎的目光中明显带有鄙视与不满的神态,而其目光最终落于新郎行叉手礼的双手上。据学者考证“叉手礼的功能,根据图像生成的环境和场景的不同主要有两种意思,第一﹑仅作为世俗交往的一种礼节,没有体现尊卑关系功能 ;第二﹑属于从宗族制度﹑贵贱等级关系中衍生而来的尊卑之礼,主要体现上级与下级﹑主人与仆人之间的层级关系。”㊲婚嫁图中的吐蕃新郎所行叉手礼明显属于后一种意思,与之相对应老人入墓图中的老者行叉手礼也应是后一种意思。这显然不是作为统治者的吐蕃人的本意,应该是唐人画师私自刻意绘制的,以吐蕃人行汉人的叉手礼而强调吐蕃人汉化﹑和吐蕃占领瓜州后的社会风俗。图像中体现出唐人画师的良苦用心,是需要对画面仔细阅读方可体会到的。

上述解读单就婚嫁图而言,若是将婚嫁图与老人入墓图进行整体解析,会发现这位唐人画师所要表达的更深一层意思。白居易在《缚戎人》一诗中云:“自云乡管本凉原,大历年中没落蕃,一落蕃中四十载,遣着皮裘系毛带。唯许正朝服汉仪,敛衣整巾潜泪垂;誓心密定归乡计,不使蕃中妻子知。诗中注曰:大历时(766~779),没蕃汉人中,有李如暹者,蓬子将军之子也。尝没蕃中,自云:蕃法,唯正岁一日,许唐人之没蕃者,服唐衣冠,由是悲不自胜,遂密定归计也。”㊳对此《新唐书·吐蕃传》也有记载:“元和十四年(819),州人(沙州)皆胡服臣虏,每岁时祀父祖,衣中国之服,号恸而藏之”㊴。这正是吐蕃占领敦煌地区所实行的“辫发易服”的民族同化政策。既然史料记载陷蕃地区的汉人只能在祭祖之时着汉服,表示即使在汉人男子大婚之时也要身着吐蕃装,但榆林窟第25窟婚嫁图中新郎着吐蕃装,新郎的岳父及其一旁的仆人却着汉服。若吐蕃装新郎是汉人就与其他着汉服的人自相矛盾,也不符合吐蕃“辫发易服”的民族同化政策,但吐蕃装新郎是吐蕃人就有了合理的解释。榆林窟第25窟婚嫁图是吐蕃占领瓜州不久,为了缓和民族关系,表达唐蕃联姻友好历史的图像㊵,既然是为表达唐蕃友好,正常的理解是穿着本民族的服饰,通过通婚表达友好,所以吐蕃装新郎应是吐蕃人。

图16:莫高窟第9窟窟顶东坡弥勒经变 晚唐 (采自王惠民编:《敦煌石窟全集·弥勒经画卷》)

图17:莫高窟第91窟北壁弥勒经变 盛唐 (敦煌研究院提供)

图18:莫高窟第218窟北壁弥勒经变 盛唐(敦煌研究院提供)

婚嫁图中的新郎是吐蕃人,那为什么在老人入墓图中却变成了身着唐服的一位汉人形象?这就是这位唐人画师在图像中所要表达的深层意思,婚嫁图中吐蕃新郎着吐蕃装跪地行叉手礼,到了老人入墓图中他穿着汉服站立行叉手礼,似在表达吐蕃人汉化的现象。但根据吐蕃在统治区推行“辫发易服”的民族政策可知,实际上这一时期的主流是汉人吐蕃化而不是吐蕃人汉化。因此画师应是通过这两幅图像表达对吐蕃“辫发易服”民族政策的不满与抵触,同时似乎在寓意到了老人入墓之时,也就是老人临死之前,似乎有可能发生某种变化—恢复唐人制度与统治,或者说对于将死之人的特免现象。

因此,可以看到这位唐人画师以独特的手法,在洞窟图像中表达陷蕃汉人的民族情感,此举动虽然大胆,却被洞窟佛教壁画的正常绘制手法所掩盖。我们认为画师将原本作为一个整体图像,表现人生“婚丧嫁娶”的婚嫁图与老人入墓图,创造性的拆分开来,分别绘于弥勒经变中的左右两侧。两幅图像拆分之后,表面上看来也就无联系了,所以轻易是不能看懂其中深刻的寓意的。

三﹑榆林窟第25窟婚嫁图与老人入墓图对石窟断代的意义

榆林窟第25窟为吐蕃占领瓜州初期(776-786)营建的洞窟㊶,将弥勒经变中婚嫁图与老人入墓图由一个整体拆分成两部分,这种绘画手法应是始于榆林窟第25窟的弥勒经变(图14)。之前盛唐时期弥勒经变中的婚嫁图与老人入墓图是连在一起的整体,而在榆林窟第25窟之后开始出现两者分开的现象,分别被绘于弥勒经变中的两侧,如中唐莫高窟第358窟(图15)﹑晚唐莫高窟第9窟(图16)等。当然中唐之后也并不是只有这一种构图方式,而是两种方式并存。榆林窟第25窟婚嫁图与老人入墓图的这种开创性绘画手法具有“原创性”意义,而这种画法的原创性,同时又具有石窟断代的意义,可作为敦煌石窟盛唐壁画与中唐壁画断代的标准之一。

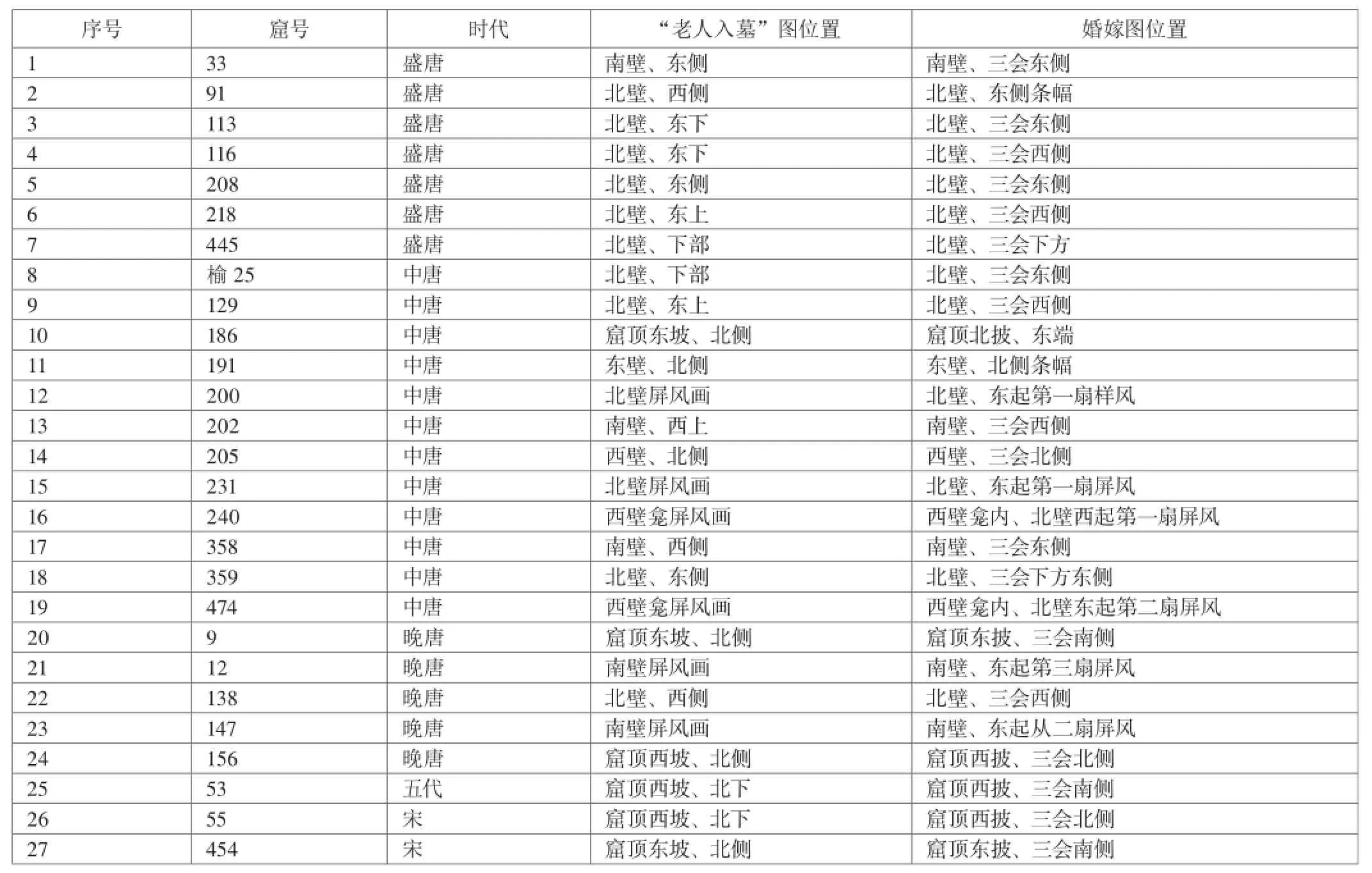

根据前人们统计的敦煌弥勒经变老人入墓图与婚嫁图的数据和资料,将二者位置关系列表如下:

按上表描述,莫高窟盛唐第91窟﹑第116窟﹑第218窟弥勒经变中的婚嫁图与老人入墓图分别位于弥勒三会的东西两侧,明显与文中所说的盛唐风格不符,当是中唐及其之后才会出现的风格。通过观察莫高窟第91窟弥勒经变(图17),发现婚嫁图确实如表中描述一致,位于弥勒三会东侧条幅内,但老人入墓图的位置却并不在西侧条幅内,而是位于婚嫁图下方,与莫高窟第116窟的出现位置基本一致,因此这一布局是符合盛唐风格的。

表中莫高窟第91窟弥勒经变老人入墓图的位置,当是谭蝉雪在《“老人入墓”与民俗》一文中的错误描述。此外,在观察莫高窟第116窟弥勒经变时,发现其中婚嫁图与老人入墓图的位置,实际也与盛唐风格相符,两幅图像作为一个整体出现在弥勒三会东侧,亦应是蔡伟堂先生在《关于敦煌壁画<婚礼图>的几个问题》一文中对婚嫁图位置的错误描述。

敦煌壁画弥勒经变老人入墓图与婚嫁图位置关系一览表㊷ (“榆”代表瓜州榆林窟;其余未标明的为莫高窟)

最为特殊的是莫高窟盛唐第218窟弥勒经变(图18),其中的婚嫁图与老人入墓图的位置关系竟与表中描述一致,但这种布局却不是盛唐风格,其与莫高窟中唐第358窟的风格和布局几乎一致。据《敦煌莫高窟内容总录》记录,莫高窟第218窟为盛唐开凿,中唐续成,西夏补绘。㊸所以莫高窟第218窟北壁弥勒经变极明显是中唐补绘而非盛唐所绘。

通过对上述洞窟内弥勒经变的图像与构图方式的对照考证,基本可证明弥勒经变中的婚嫁图与老人入墓图的位置变化对石窟断代的价值。

结语

对瓜州榆林窟第25窟的婚嫁图与老人入墓图的对照研究,将两幅图像作为一个整体进行解读,结果发现这位参与榆林窟第25窟壁画绘制的唐人画师,以十分巧妙的手法,通过独具匠心的安排,将其民族情感绘入壁画之中,进而通过其高超的绘画技法将陷蕃汉人的民族心理充分地表达在图像中来。让我们通过图像看到瓜沙地区陷蕃唐人,在吐蕃占领下的瓜州,心中既有异族统治下的悲楚与不满,表达出对大唐王朝的怀念之情。而这位唐人画师将婚嫁图与老人入墓图一分为二的开创之举,也引发了我们对敦煌石窟断代的一点思考。

注释:

①谭蝉雪:《敦煌石窟全集·民俗画卷》,香港:商务印书馆,1999年,第138页。

②谭蝉雪:《敦煌石窟全集·民俗画卷》,香港:商务印书馆,1999年,第138页。

③王惠民:《敦煌石窟全集·弥勒经画卷》,香港:商务印书馆,2002年,第74页。

④罗世平:《身份认同:敦煌吐蕃装人物进入洞窟的条件﹑策略与时间》,《美术研究》2011年第4期,第58—65页。

⑤马德:《小议敦煌壁画中的蕃装人物》,敦煌研究院编:《敦煌吐蕃统治时期石窟与藏传佛教艺术研究》,兰州:甘肃教育出版社,2012年,第94—108页。

⑥刘颖:《莫高窟吐蕃后期洞窟建造年代判定—以蕃装人物为中心》,《中华文化论坛》2013年第5期,65—71页。

⑦沙武田:《关于榆林窟第25窟营建时代的几个问题》,《藏学学刊》第5辑,成都:四川大学出版社,2009年,第79—104页。

⑧段文杰:《藏于幽谷的艺术明珠—榆林窟第二五窟壁画研究》,载敦煌研究院编:《敦煌石窟艺术·榆林窟第二五窟附第一五窟》,南京:江苏美术出版社,1993年,第11页。

⑨张伯元:《安西榆林窟》,成都:四川教育出版社,1995年,第21页。

⑩冯力:《榆林窟第25窟壁画的几点认识》,《南通师专学报》1996年第3期,第38页。

⑪曹洪勇:《敦煌石窟T形题记叙论》,《陕西社会科学论丛》2001年第4期,第41页。

⑫黄维忠:《敦煌藏文发愿文研究概述》,《敦煌学辑刊》2007年第1期,第29—39页。

⑬霍巍:《吐蕃时代考古新发现及其研究》,北京:科学出版社,2012年,第390页。

⑭李妍容:《敦煌壁画中的婚嫁图》,《文化月刊》2013年第8期,第68页

⑮陈于柱﹑张福慧:《榆林窟第25窟“藏汉婚礼图”的再研究》,《民族研究》2014年第2期,第86—92页。

⑯谭蝉雪:《“老人入墓”与民俗》,载《“二十一世纪敦煌文献研究回顾与展望研讨会”论文集》,中华自然文化学会,1999年,第51-52页。

⑰谢生保:《敦煌壁画中的丧葬民俗》,载谢生保主编:《敦煌民俗研究》,甘肃人民出版社,1995年,第233页。

⑱谭蝉雪:《“老人入墓”与民俗》,载《“二十一世纪敦煌文献研究回顾与展望研讨会”论文集》,中华自然文化学会,1999年,第51-58页。

⑲谭蝉雪:《敦煌民俗—丝路明珠传风情》,兰州:甘肃教育出版社,2006年,第300-306页。

⑳崔中慧:《敦煌弥勒经变中“老人入墓”的印度文化源流试探》,载敦煌研究院编《2014敦煌石窟研究国际学术研讨会论文集》(下册),敦煌莫高窟,2014年8月。

㉑陈于柱﹑张福慧:《榆林窟第25窟“藏汉婚礼图”的再研究》,《民族研究》2014年第2期,第86—92页。

㉒ 敦煌研究院主编,谭蝉雪编:《敦煌石窟全集·民俗画卷》,上海世纪出版集团﹑上海人民出版社,2001年,第177页。

㉓(姚秦)鸠摩罗什译:《佛说弥勒下生成佛经》,载《大正藏》第14册,第423页。

㉔(姚秦)鸠摩罗什译:《佛说弥勒下生成佛经》,载《大正藏》第14册,第424页。

㉕李永宁,蔡伟堂:《敦煌壁画中的弥勒经变》,《敦煌研究》1988年第2期,第34页。另载《敦煌研究文集·敦煌石窟经变篇》,兰州:甘肃民族出版社,2000年,第296-297页。另参见蔡伟堂:《关于敦煌壁画<婚礼图>的几个问题》,《敦煌研究》1990年第1期,第54-55页。

㉖谭蝉雪:《“老人入墓”与民俗》,载《二十一世纪敦煌文献研究回顾与展望研讨会论文集》,中华自然文化学会,1999年,第51-52页。另见谭蝉雪:《敦煌民俗—丝路明珠传风情》,兰州:甘肃教育出版社,2006年,第300页。

㉗关于此问题笔者另有文章对其进行详细论述。

㉘黄剑波:《“叉手”礼图像考》,《美术与设计》2014年第4期,第6页。

㉙段文杰:《榆林窟第25窟壁画艺术探讨》,《敦煌研究》1987年第4期,第1—10页。另见氏著《榆林窟的壁画艺术》,敦煌研究院编:《中国石窟·安西榆林窟》,北京:文物出版社,1997年,第161—176页。

㉚史苇湘:《地方因素是研究佛教艺术的起点和基础—兼论榆林窟25窟壁画》,《敦煌历史与莫高窟艺术研究》,兰州:甘肃教育出版社,2002年,第657页。

㉛沙武田:《关于榆林窟第25窟营建时代的几个问题》,《藏学学刊》第五辑,成都:四川大学出版社,2009年,第79—104页。

㉜马俊峰﹑沙武田:《唐蕃清水会盟在敦煌石窟中的图像遗存—瓜州榆林窟第 25 窟婚嫁图绘制年代再探》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》2015年第5期,第34页。

㉝沙武田:《关于榆林窟第25窟营建时代的几个问题》,《藏学学刊》第五辑,成都:四川大学出版社,2009年,第79—104页。

㉞沙武田:《一座反映唐蕃关系的“纪念碑式”式洞窟—榆林窟第25窟营建的动机﹑思想及功德主试析》,《西部考古》第7辑,西安:三秦出版社,2013年,第276—297页。

㉟马俊峰﹑沙武田:《唐蕃清水会盟在敦煌石窟中的图像遗存—瓜州榆林窟第 25 窟婚嫁图绘制年代再探》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》2015年第5期,第31-38页。

㊱谭蝉雪:《敦煌民俗—丝路明珠传风情》,兰州:甘肃教育出版社,2006年,第210-211页。

㊲黄剑波:《“叉手”礼图像考》,《美术与设计》2014年第4期,第12页。

㊳白居易:《白居易集》,北京:中华书局,1979年,第71页。

㊴(宋)欧阳修,宋祁《新唐书》(卷216)《吐蕃传》,北京:中华书局,1975年,第6101页。.

㊵马俊峰﹑沙武田:《唐蕃清水会盟在敦煌石窟中的图像遗存—瓜州榆林窟第 25 窟婚嫁图绘制年代再探》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》2015年第5期,第31-38页。

㊶沙武田:《关于榆林窟第25窟营建时代的几个问题》,《藏学学刊》第五辑,成都:四川大学出版社,2009年,第79—104页。另见马俊峰﹑沙武田:《唐蕃清水会盟在敦蝗石窟中的历史遗迹—瓜州榆林窟第25窟功德主新解》,《西藏研究》2015年6月第3期,第15-22页。马俊峰﹑沙武田:《唐蕃清水会盟在敦煌石窟中的图像遗存—瓜州榆林窟第 25 窟婚嫁图绘制年代再探》,《石河子大学学报(哲学社会科学版)》2015年第5期,第31-38页。

㊷参见,载《二十一世纪敦煌文献研究回顾与展望研讨会论文集》,中华自然文化学会,1999年,第51页。另参见蔡伟堂:《关于敦煌壁画<婚礼图>的几个问题》,《敦煌研究》1990年第1期,第54-55页。

㊸敦煌文物研究所整理:《敦煌莫高窟内容总录》,文物出版社,1982年,第76页。

王 雨 西北师范大学历史文化学院 硕士研究生

沙武田 陕西师范大学历史文化学院教授、敦煌研究院文献所研究员 博士

A Han Chinese Painter of National Emotion Ruled By The Tibetan Empire —The Marriage figure and The elder enter into the tomb figure in Yulin Cave 25 at Guazhou ,for example

Wang Yu Sha Wutian

The Marriage figure and the elder enter into the tomb figure were both at the Maitreya Sutra north of center room in Cave 25 at Yulin Grottoes. Through careful comparison of two images,I found some similar details:two men wearing same pierced cap, two man giving a cross hand salute,three Tang suit women standing side by side and the shifting of the image center.Take these phenomenon as the key point, I made a specific analysis of the person appeared in those two images,they should be familiar with each other ,separately stand for different life period of the same one. Especially in the Marriage figure, the Tibetan Empire bridegroom wearing Tibetan Empire cloth,yet in another image,the cloth of him changed into the Tang suit.These images themselves could be considered as a picture reflect the Chine-size of the Tibetan Empire.But in fact,it wasn't the truly historical reflection,it was the painter express his dissatisfied and contradict to the national assimilation policy ruled by the Tibetan Empire-bl-aided the hair and changed into the Tibetan clothes.Meanwhile it seems showed the moral that the Tang people want to regain their provenance.

Yulin Cave 25 ; The Marriage figure ; The elder enter into the tomb figure ; National emotion

J18

A

1674-7518(2016)01-0019-08