再议“信达雅”与文化经典外译

2016-07-18孙雪

摘 要:本文再次阐释了严复在《天演论·译例言》中提出的“信达雅”,指出“信达雅”作为当前的翻译标准名正言顺、无可非议。具体而言,通过《清明上河图》的多个译名为例,肯定了“信达雅”对文化经典外译的指导,是当前中华文化经典走出去的重要衡量标准。

关键词:信达雅 翻译标准 文化经典 《清明上河图》

文化是一个国家和民族凝聚力的源泉和创造力的重要体现。在激烈的国际竞争中提高国家“文化软实力”和文化的国际影响力,成为时代发展的要求。翻译是跨文化交流的重要桥梁,影响着文化跨界传播的广度和深度,对国家“文化软实力”的消长有举足轻重的影响[1](P7)。过去几十年间,翻译的种类、内容和规模虽已取得很大的进步,但“翻译的质量还不够高,译介和传播的效果并不理想,制约着中华文化走出去和我国国际传播事业的发展”[1](P8)。

一、“信达雅”再审视

翻译标准是译者在翻译实践中遵循的原则和努力的方向,也是用以鉴赏、阐释和评论译作的尺度[2](P13)。近代翻译标准的争论由来已久,总是言人人殊。1898年,严复在其译作《天演论》中用千余字的《译例言》开篇提出译事三难:信、达、雅[3](P7)。一百多年来,翻译界对严复的这三字翻译原则,从认同到排斥及推翻,由推崇、注释到批判,甚至改良以及破除的声音,此起彼伏。此后,又有“学思得”“神似”“化境”“和谐”“信达切”“信达贴”“信达优”和“透精化”等多种另起灶炉的说法,试图将“信达雅”取而代之。时至今日,对“信达雅”的反对之声亦不绝于耳。但与之形成反差的是,“信达雅”作为“译事楷模”,已被国内外翻译界和其他领域的学者视为中国最有代表性的翻译理论而进行推崇,充分显示出了这一翻译原则的生命力之强和影响力之大。沈苏儒在《论“信、达、雅”》一文中所指出,“这三字至今有生命力,不少人提出新的标准,其实均未超越这三个字,而在尚未产生更深刻、更全面、更简明、更富于实践指导意义的标准之前,应该赋予这三字以新的含义,继承和沿用之”[4](P465)。王向远[5](P183)也指出“一百年来没有第二个人或第二种主张在生命力和影响力上堪与‘信达雅相比”。

“信达雅”三字,言简意赅,体现了中国传统文化中汉语文化的简练与丰富。但严氏在提出“信达雅”时,并未做现代意义上的严格界定,因而才会有后人的众说纷纭,莫衷一是。

长期以来,对“信达雅”的争议主要存在于三者的相互关系和“雅”字的含义上。究其原因,“信达雅”通常是被分割开来,被认为是三条标准。“信达”的含义已无可争议,“雅”字则长期以来被认为是指“偏重于美学上的古雅”[4](P108),因而备受争议。因此,本文在此对“信达雅”存在的争议进行再审视并进行简要阐释。

“故信、达而外,求其而雅。”因此,后人往往将“雅”与“信达”分割开来并被认为是可有可无的。但是,采用上溯法对其进行探讨,会发现并非如此。“《易》曰:修辞立诚。子曰:辞达而已。又曰:言之无文,行之不远。”严氏据此以证其“雅”。“用汉字以前字法、句法,则为达易;用近世利俗文字,则求达难。”同时,其认为“雅”是为了更好地实现“达”。“凡此经营,皆以为达,为达即所以为信也。”而“达”的目的又是为了“信”。因此,“信、达、雅”三者都是在追求“达旨”,即“意义不倍(背)本文”,是一个标准内相互联系的整体。“雅”字的表面意思虽是指翻译使用文言文,并注重文辞优美(elegance)。但根据三者的关系可以发现,“雅”和“信达”是一脉相承的,是指使用最恰当的手段来实现翻译,具体也就是“恰当的文字或更恰当的表达方式”[6](P29)。王宏印[7](P101)指出:“雅”本为鸟名,假借为“夏”,表示“正确、规范”。因此,“雅”的本义应为“properness”,指用纯正的语言进行翻译。曹明伦[8](P17)认为,“雅者,正也;正者,语言规范,纯正也。”故此,“信、达、雅”可被视为衡量翻译作品的三维准则,既一脉相承,又不可或缺。“信达雅”三维坐标的关系是:译文要“信”,辞必“达”意。辞要“达”意,必求“雅”正。[8](P16)

二、《清明上河图》简介

张择端的《清明上河图》创作于北宋时期,描绘了清明时节北宋都城汴京(今河南开封)东角子门内外和汴河两岸的繁华热闹景象。全图大致分为汴京郊外春光、汴河场景、城内街市三部分,详细真实地反映了汴京北宋人民的生活风貌及当时城市的历史特征。此图传本众多,更有许多摹本、赝本。当代流散在国内及美国、日本、捷克、英国等许多国家的《清明上河图》,已知者有30余幅[9](P4)。目前,藏于北京故宫博物院的《清明上河图》因有金元诸老题跋而被绝大多数学者认为是画家张择端的真笔。清明上河图为绢本,纵15.5厘米,横525厘米,画中有810多人,90多头牲畜,20多乘轿,20多艘船,17座桥。画中人物阶层不同,衣着不同,且神情各异,加之活动及情节,将千百件事物融为一体,使整幅画生动和谐,栩栩如生。通过这幅画,可以了解十二世纪宋代的城市面貌及当时各阶层人民生活及风俗习惯,有极高的史料价值。此外,作为国家一级保护文物,《清明上河图》也反映了中国古代文明以及高超的绘画艺术,对于弘扬中华传统文化有着代表性作用。

迄今为止,《清明上河图》的图本不断涌现,还引发了国内外对于此画的“研究热”。除有多部专著对此画进行分析和研究外,还有近百篇公开发表的文章从不同角度对此画进行研究。这些研究所提出的新课题,是需要许多专门知识才能解决的。因此,这股研究热潮实质上形成了一个专门的学问,即“清明上河学”[9](P7)。其中深邃与奥秘,须社会各学科通力合作慢慢研究。

然而,对于题名的争论也尚未统一。画题中包含两个关键信息,即“清明”与“上河”。对于“清明”一词的含义,专家学者有三种解读:①清明时节;②清明坊(地名);③政治清明(颂词)。持“清明节”观点的代表人物为郑振铎、徐邦达、张安治等人,认为《清明上河图》所绘的是春景;然而孔宪易对这一观点提出质疑,认为所绘画面是秋色,且从画中八处细节进行论证[10](P58-60);邹身城[11](P65-66)虽支持“秋景说”,却认为“清明”既非地名,也非节令,而是作为“太平盛世”的称颂之辞。予嵩[12](P69-70)也质疑了孔宪易、邹身城的“秋景说”,依旧认为《清明上河图》为历史风俗画,是描绘北宋首都清明时节风物的。此外,周宝珠[13](P123)近年也指出,《清明上河图》“决不是一幅政治图,寓意什么‘政治清明,而恰恰相反,在风俗画的妙笔下,部分地揭示了当时社会的贫富悬殊,暴露了统治者的某些危机”。

对于“上河”含义的理解,也颇有争议。本文仅列举最有说服力的两种观点。其一认为“上河”为动宾结构,义为“前往,上……去”;如杨宽《中国古代都城制度史研究》中提到:所谓“上河”,就是前往汴河游览的意思。当时东京的风俗,清明节日要出城上坟祭扫,同时也是群众性的郊游的日子[14](P315)。王继宗[15](P93)曾概括上(汴)河的目的,即把“清明”解作清明时节,把“上河”看作一种风俗活动(赶集、上坟、祓禊),尤以李东阳“清明上坟”说最流行。周宝珠[9](P3)也曾提到“上”按宋人习惯用语,指“到”或“去”的意思,那么“上河”就是到汴河去,像到金明池游玩被称作“上池”一样;第二种观点则主张“上河”应理解为专有名词,“上河”即指汴河,是对运河的尊称。如宁恩宝[16](P47)认为《清明上河图》着重表现的是汴河上水,“上河”二字,有迎流而上、与大自然搏斗的含义;也可能是北宋人对汴河的俗称。王继宗[15]曾列举七条文献为证明这一说法提供了有力的证据。然而仁者见仁、智者见智,对于画题含义的争议也为《清明上河图》的英译带来了巨大的难度,如何最大程度地将画中内容及背后历史文化背景准确地表达出来,是译界十分关切的问题。

三、《清明上河图》英译名评析

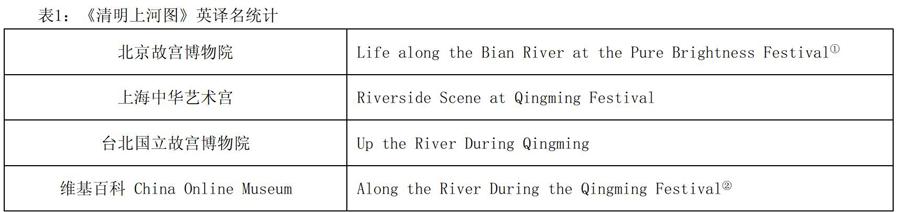

《清明上河图》主要有以下几种英译版本。由表1可见,“清明”的英译主要采取字面意思,即清明时节;然而,“上河”的翻译却不尽相同。既然“信达雅”是翻译的标准,就说明其不仅仅只适用于英译汉和文学翻译,而是适用于任何文字的翻译和一切的翻译活动。《清明上河图》作为中华文化经典,对于弘扬中国传统文化具有重要意义。因此,其英译能否更准确通顺并体现出中华文化特色则显得至关重要。下面笔者将从“信、达、雅”这一三维准则对《清明上河图》的英译进行简要评析。

以上四种英译版本,若从字面意义看,都做到了忠实原文,即包含关键词义“清明”和“上河”,且“清明”采用的是最明显的意思,即清明时节。这点是十分可取的。虽然对“清明”理解有三种争议,但是从文化“走出去”的角度来看,清明节作为中华民族传统节日,代表着中国特色文化,借用此画为世界所知,且以史为证,保护本国非物质文化遗产。对于“上河”的英译,则需要辩证地看待。前文已经提到,“上河”所指何意尚未达成共识,因此其对应的英译也有不同说法。如北京故宫博物院、上海中华艺术宫和维基百科上的翻译都将“上河”理解成名词,即汴河,并且在忠实原文的基础上对词义进行补充,描绘的是清明时节汴河边上的热闹景象;而台北国立故宫博物院的译文则将“上河”理解为动宾结构,“up the river”即表示“去河边”或“沿河而上”的意思。

四种英译版本中,北京故宫博物院的“Life along the Bian River at the Pure Brightness Festival”当属最佳翻译。译文不仅做到了“信”,即如实表达了“清明”和“上河”的具体含义,还兼顾了“达”与“雅”:对译文进行适当补充,加入主语“life”以更通顺地表达画题之意;此外,“清明”在此译文中为“the Pure Brightness Festival”,其他版本均为“Qingming Festival”或“Qingming”,三者均可指清明节,然而前者却体现出了“清明”二字的特点,从“正确、规范”的角度来说,“the Pure Brightness Festival”更“雅”。

上海中华艺术宫译本“Riverside Scene at Qingming Festival”也真实反映了“清明时节的河边景象”,然而若从“信达雅”这一准则来看,“雅正欠缺”。译文中将“上河”译为“riverside scene”,未能将汴河之重要性体现出来。汴河作为当时南北航运交通的水上要道,对于北宋都城的国计民生至关重要,是东京城之所以成为首都并繁荣发展的关键因素,这是其他普通河流所不能比拟的。因此这一译文在表意方面欠妥。

台北国立故宫博物院将画题译为“Up the River During Qingming”,巧妙地用“up”一词表达了在“清明时节去到河边或沿河而上”的意思,然而对于“清明”的表达则略显笼统。译文直接采用其拼音形式,未能清晰表明“清明”的含义,对于清明节这一传统节日并不了解的读者来说,有些词不达意,不利于英语读者的理解。

维基百科与“China Online Museum”对此画题的翻译为“Along the River During the Qingming Festival”,看似与北京故宫博物院的翻译大同小异,同样描绘清明时节汴河两岸的风光,然而此译本中未将主语准确译出,在表达题意方面模糊不清,在“达”与“雅”方面较之故宫博物院的翻译略有逊色。

四、结语

本文采用严复提出的“信达雅”翻译标准评析了《清明上河图》的四个译名。其中,北京故宫博物院的《清明上河图》英译很好地体现了“信达雅”,表意明确,语言规范,使英语世界的读者们能够通过题目清晰地了解此画主旨,有利于中华文化经典走出去。同时,《清明上河图》的英译也很好地证明了“信达雅”在翻译过程中不可动摇的指导作用。正如沈苏儒[17](P8)所言,它以最简洁、最具体的语言揭示了翻译的本质、过程和目的,因而依旧具有旺盛而持久的生命力。翻译是不同文化之间的对比和转换,译者如果要向目标读者准确地传递信息,必须重视“源语文化和译入语文化在性质上和内容上存在的差异”[18](P2)。面对日益扩大的对外交往和提升“文化软实力”的需要,译者应坚持“信达雅”的文化外译准则,推动中华文化经典更好地走出去,让中华民族特色文化在世界文化中绽放光彩。

注释:

①http://en.dpm.org.cn/collections/collections/2009-10-19/

990.html

②https://en.wikipedia.org/wiki/Along_the_River_During_th

e_Qingming_Festival http://www.comuseum.com/painting/famous-chinese-paintings/along-the-river-during-the-qingming-festival/

参考文献:

[1]宋建清,高友萍.文化翻译与文化走出去[J].中国出版,2013,(18).

[2]刘云虹,许钧.理论的创新与实践的支点——翻译标准“信达雅”的实践再审视[J].中国翻译,2010,(5).

[3]托马斯·赫胥黎,严复译.天演论[M].南京:译林出版社,2011.

[4]陈福康.中国译学理论史稿(修订本)[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[5]王向远.王向远著作集(第8卷)·翻译文学研究[M].银川:宁夏人民出版社,2007.

[6]杨绛.失败的经验[J].中国翻译,1986,(5).

[7]王宏印.中国传统译论经典诠释:从道安到傅雷[M].武汉:湖北教育出版社,2003.

[8]曹明伦.论以忠实为取向的翻译标准——兼论严复的“信达雅”[J].中国翻译,2006,(4).

[9]周宝珠.《清明上河图》与“清明上河学”[J].河南大学学报(哲学社会科学版),1995,(3).

[10]孔宪易.清明上河图的“清明”质疑[J].美术,1981,(2).

[11]邹身城.《清明上河图》的命名[J].河南大学学报(哲学社会科学版),1986,(4).

[12]予嵩.《清明上河图》的命名问题[J].河南大学学报(哲学社会科学版),1987,(1).

[13]周宝珠.从《清明上河图》看宋廷的腐败统治[J].史学月刊,2005,(4).

[14]杨宽.中国古代都城制度史研究[M].上海:上海古籍出版社,1993.

[15]王继宗.《清明上河图》“上河”乃运河尊称考[J].图书馆杂志,2013,(2).

[16]宁恩宝.《清明上河图》真的缺了后半部吗[J].美术观察,1996,(1).

[17]沈苏儒.翻译的最高境界——“信达雅”漫谈[M].北京:中国对外翻译出版公司,2006.

[18]胡庚申.从术语看译论——翻译适应选择论概观[J].上海翻译,2008,(2).

(孙雪 北京语言大学外国语学部 100083)