高校科研基地管理体制浅谈

2016-07-04廖忆崎李怀龙张亚非于小娟

廖忆崎++李怀龙++张亚非++于小娟

关键词:高校;科研基地;管理体制;统筹资源

摘要:科研基地是建设高水平研究型大学的重要支撑,根据功能科研基地又可以划分为知识创新基地和技术创新基地两类,而这些基地和学院之间一般分为依托学院、与学院平级、跨学院三种关系。这三种管理方式各有明显的优势,但也存在着管理职能划分不清晰、资源投入分散、科研基地运行机制不健全等问题。因此,在高校科研基地的管理中,应创新管理体制,统筹资源投入,对科研基地支持形成合力;充分发挥依托学院的作用,为科研基地配备专职管理人员,督促科研基地的规范运行,从而促进高校科研基地的可持续发展。

中图分类号:F205文献标志码:A文章编号:1009-4474(2016)03-0097-05

Management System of Research Bases in Universities

LIAO Yiqi, LI Huailong, ZHANG Yafei, YU Xiaojuan

(Office of Scientific Research and Development, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China)

Key words: university; research bases; management system; overall plan

Abstract: Research bases play an important role in the development of high level research universities. Research bases can be classified into knowledge initiative bases and tednology intiative bases, whose relationship with the college is reliance, peer and interation. The advantages of these three models of management outweighs the disadvantages.The common problems in the management system of research bases in universities include overlapping responsibilities, decentralized resource input and imperfect operating mechanism. The universities should innovate management system, make overall plan for resource input, give full play to the role of the supporting colleges, and appoint special management personnel for the bases to promote their sustainable development.

高校是国家创新体系的重要组成部分,是基础研究的主力军、高新技术研发的重要方面军、成果转化与产业化的强大生力军〔1〕。依托高校建设的科研基地作为实现高校的四大职能——人才培养、科学研究、社会服务以及文化传承创新的重要载体,在高校科技工作中发挥了重要的支撑作用。由于科研基地类型多样,各自对应不同的主管部门,其管理要求也有所不同,高校内部对科研基地的管理也涉及到多个职能部门,在管理体制上存在一定的问题。因此,本文拟在分析目前高校科研基地的类型、现行管理体制以及存在的问题,从而探讨创新科研基地管理体制的办法。

一、高校科研基地的重要作用一流的科研基地是高水平研究型大学的重要标志之一。科研基地汇聚了学校优势的科研资源,是组织高水平研究、汇聚和培养高层次创新人才、提升学术水平和国际影响力、推动高校整体科研水平和能力提升的重要支撑。

高校科研基地的规模是主管部门在分配资源时的重要参考指标。如教育部在确定中央高校基本科研业务费专项资金额度、高校博士生规模和教育部组织的学科评估等方面,科研基地规模都是重要参考指标,能直接影响到学校相关排名以及获得资源的数量。

西南交通大学学报(社会科学版)第17卷第3期廖忆崎高校科研基地管理体制浅谈此外,高校拥有科研基地,意味着可以直接获得主管部门的相应经费和政策支持。以国家重点实验室为例,近年来国家科技部、财政部加大了经费支持力度,每个国家重点实验室在通过科技部评估后,可每年获得一千万元左右的开放运行费和基本科研业务费,而且在专家评审后,还可获得几千万元不等的国家重点实验室科研仪器设备经费。这就意味着在五年的评估周期内,每个国家重点实验室可以获得一亿元左右的经费支持,这对国家重点实验室所依托的高校来说是一笔巨大的经费收入。再如申请国家工程技术研究中心,高校在获得科技部批准后,可获得最高700万元的经费支持,这些经费主要用于购买科研设备等,在工程中心通过科技部验收并获得优秀时,还将获得科技部的项目支持,项目经费一般都超过一千万元。

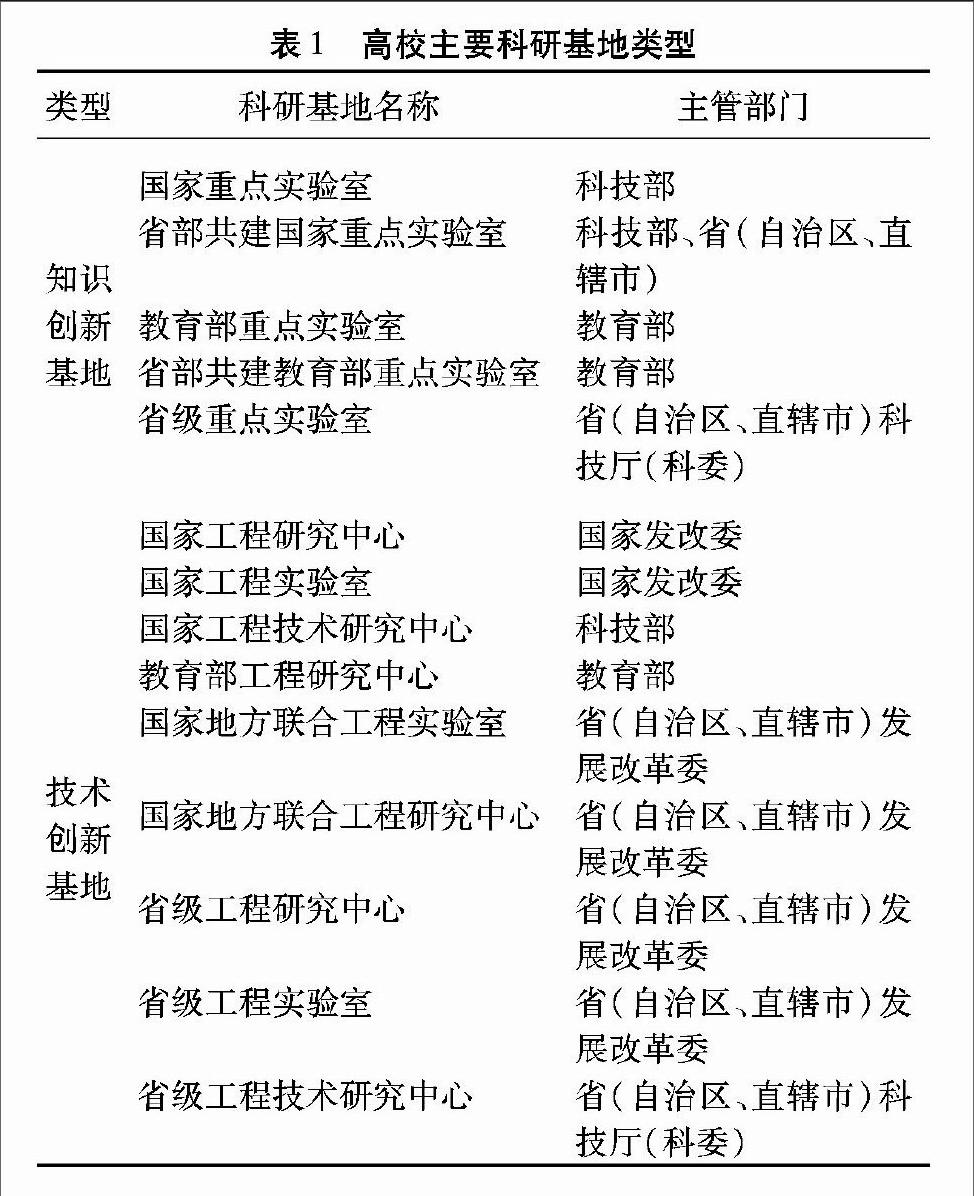

二、高校科研基地的类型由于高校突出的科研实力和科研地位,因而拥有我国所有的科研基地类型。科研基地可根据职能简单划分为两类:知识创新基地和技术创新基地。知识创新基地侧重于基础研究,技术创新基地侧重于应用研究,重在技术创新(高校目前拥有的科研基地类型如表1所示)。

表1为目前所有的科研基地类型。笔者认为省部共建国家重点实验室培育基地属于省部共建国家重点实验室的范畴,因此未将其单独列出。2010年,国家发改委为加强区域产业创新基础能力建设,构建和完善各具特色和优势的区域创新体系,颁布了《国家地方联合创新平台建设实施办法》〔2〕,设立了国家地方联合工程实验室、国家地方联合工程研究中心,使之成为了新的科研基地类型。endprint

此外,国家目前正准备设立国家实验室。它的定位是根据国家重大战略需求,在新兴前沿交叉领域以及具有我国特色和优势的领域,依托科研院所和高水平研究型大学,建设若干队伍强、水平高、学科综合交叉的国家实验室。到目前为止,国家科技部批准的国家实验室均处于筹建状态。国家实验室不仅仅是知识创新基地,也是技术创新基地,同时也是成果转化基地,代表了创新链与产业链的结合,本文未将其单独列出。另外,目前我国还存在国际科技合作基地类型,包括科技部主管的国家国际科技合作基地、教育部主管的国际合作联合实验室、教育部和国家外专局主管的高等学校学科创新引智基地(又称111引智基地),以及省级主管部门如四川省科技厅主管的四川省国际科技合作基地等。由于该类基地大部分是依托现有的科研基地,经主管部门认定后批准挂牌的,其管理体制与科研基地的管理体制基本一致,因此本文未单独列出进行研究。

在上述科研基地类型中,国家发改委主管的国家工程研究中心管理体制比较特殊。按照其管理办法,国家工程研究中心“原则上采用公司法人形式,确有必要,也可探索其他有效的组织形式”〔3〕,因而依托高校成立的国家工程研究中心也均注册为公司法人。本文讨论的是除国家工程研究中心之外,依托高校成立的各类科研基地的管理体制。

三、高校科研基地的现行管理体制及其存在的问题目前我国高校一般实行校院二级管理,即分为学校和学院(系、所)两个管理层级。随着我国高校管理体制的深入改革,学院的地位得到大幅提升,学院拥有了更多的决策权、人事权和财权等行政权力以及学术权力〔4〕。因此,科研基地与学院之间可形成三种关系〔5~9〕:

1.依托学院

科研基地设立于学院内部,受学院管理。此种情况还分为两类:第一类是科研基地和学院完全一体化,即“一套人马,两块牌子”。科研基地的学科方向完全与学院一致,在行政地位和管理权限方面,科研基地在名义上与学院是平级的,但没有独立的人员编制,也没有独立的人事权和财政权,完全依赖学院的支持;第二类科研基地只是学院的下属机构,即学院内批准建设了多个科研基地,学院只有部分人员属于该科研基地,科研基地同样不具有独立的人事权和财政权。这种情况多出现于高水平大学,尤其是“985”工程大学。

科研基地依托于学院,优点是能和学院融为一体,在学校和学院的支持下科研基地的建设和管理可以顺利地进行,但这也有很大的问题,科研基地难以做到相对独立。由于学院教师要承担教学科研任务,很难对科研基地建立起认同感,很容易出现教师在名义上是科研基地的人员,但对科研基地的管理和运行并不关心。尤其是当学院内部有多个科研基地时,学院难以对每个科研基地投入大量精力和资源,这为科研基地的建设和管理增加了一定难度。

2.与学院平级

科研基地是与学院完全平级的学校直属二级机构。这类科研基地完全独立,拥有独立的人事权和财政权,可以对学校的资源投入自行调配,科研基地负责人与学院院长平级,具有比较高的地位。这类科研基地只培养研究生,不培养本科生,有固定的研究人员,能开展高水平科学研究和国内外学术交流。不足之处是科研基地的研究方向通常与学院的优势学科发展相同,出现交叉建设的问题,而且科研基地只进行研究生培养,不承担本科生的培养任务,容易出现与本科教育脱节的问题,进而导致后劲不足。

3.跨学院基地

科研基地由两个以上学院组成,即科研基地是由多个学院的研究人员组成,研究人员的人事关系等身份仍然属于原学院,仅名义上是科研基地的人员。这种科研基地一般没有专职的管理人员,也没有独立的人事权和财政权,需要相关学院共同支持。跨学院基地的优点是多个学院的参与便于科研基地内部的学术交流和学科交叉,从而为科学研究增加活力;缺点是大幅增加了管理难度,很容易造成推诿扯皮的现象,如果所依托的学院之间关系处理不好,不能互相协调配合,科研基地则难以正常运转。

科研基地与学院间形成的三种关系在管理上各有优势,但也存在以下几个方面的问题。

1.管理职能划分不清晰

科研基地管理包括场地设备、科研队伍、科研活动、内部运行等管理,不同的管理内容对应学校不同的职能部门。场地管理对应资产管理部门,设备管理对应设备管理部门,科研队伍的管理涉及人事部门,科研基地的负责人如实验室主任等还可能涉及到人事部门、组织部门,科研活动则涉及科技管理部门。科技管理部门总负责科研基地的管理工作,其他职能部门配合完成相应的工作。由于工作涉及多个部门,管理中常出现管理职能划分不清晰的情况,似乎“谁都在管却又谁都不管”,从而导致了管理真空,不利于科研基地的良性发展。

此外,高校还有学校内部批准设立的科研实验室,又有经相应上级部门批准授牌的科研基地。科研基地与科研实验室既有联系,也有区别,在实际工作中对两者的联系与区别认识不到位,也会导致管理界面不清。

2.资源投入分散

由于高校通常实施二级管理,除与学院平级的科研基地作为学校的二级单位可以直接获取学校的资源支持外,其他类型的科研基地则必须通过所依托学院才可获得学校的投入,这种状况会导致两种情况出现:一种情况是某个科研基地可能从多个渠道争取到学校相关职能部门的多次支持,包括条件支持和资金支持,从而出现重复资助的情况;另一种情况是虽然学校给科研基地各种支持,但由于科研基地所获得的各种支持需要通过依托学院,容易受到学院内部管理的影响,财力物力不一定能直接到达科研基地,从而导致资源投入的分散,也降低了使用效率,使科研基地的建设和管理事倍功半。

3.科研基地运行机制不健全

目前大部分的高校科研基地没有设立专职的管理人员,科研基地与学院之间的关系也比较难处理,经常出现学院对科研基地支持不够的情况。同时,部分科研基地内部运行机制不健全,很少以科研基地的名义开展学术活动,教师对科研基地没有归属感,只有在填报材料或面临主管部门评估时,才能感受到科研基地的存在。endprint

四、高校科研基地创新管理体制的对策为加强科研基地的建设与管理,为高校的人才培养、科学研究、学科建设提供更强的支撑,有必要针对科研基地管理体制存在的问题,采取相应的对策措施。

1.提高认识,完善制度建设

科研基地是高校根据自身发展需要,建设了学校内部的科研实验室,并具备一定的科研条件(科研用房和科研设备)、拥有一支实力较强的队伍、取得较好的科研成果、达到一定的水平、内部运行良好、经过上级主管部门的程序审批后建立的。学校内部的科研实验室是申建科研基地的基础,但不是所有的校内科研实验室都能成为科研基地,只有达到一定条件要求,经主管部门批准后才能成为科研基地。因此我们只有明白了什么是科研基地,明确了科研基地与科研实验室的联系与区别后,才能更清晰地划分管理职能,制定相应的管理制度,明确各部门的管理职责,为科研基地管理建章立制。比如笔者所在的西南交通大学就认为科研基地的安全管理应该重点关注校内科研实验室的安全问题,该项工作应由设备管理部门牵头、科研院配合完成,因此经过较长时间的酝酿,2015年11月学校颁布了一系列政策文件,包括《西南交通大学关于加强科研基地建设和发展的若干意见》《西南交通大学科研基地管理办法(试行)》等,使科研基地的管理有法可依。

2.统筹资源配置

为了使高校对科研基地的投入能形成合力,避免资源浪费,有必要在学校管理层面加强统筹安排力度,建立相应的联席工作机制,将与科研基地管理有关的主要职能部门联系在一起,共同研讨解决科研基地建设和发展中出现的重大事项,提高资源使用效率,做到事半功倍。如我校颁布的《西南交通大学科研基地管理办法(试行)》规定,学校成立科研院、资产与实验室管理处、人事处、计财处等相关职能部门参与的领导小组,以便于学校层面的资源统筹,同时由科研院牵头与相关职能部门建立长效的沟通机制,定期就科研基地的相关事项进行会商,从而使各部门各负其责,统筹协调,避免重复投入。

3.完善运行机制,督促规范管理

为确保科研基地的规范管理和顺利运行,还应该加强以下三个方面的工作:

(1)加强科研基地所依托学院的作用。离开依托学院的支持,科研基地的管理必定难以为继。学院对科研基地的支持可以是多方面的,包括通过内部调配为科研基地配备专职管理人员,统一管理好科研基地的场地和设备;要求学院支持科研基地开展各类学术活动,如科研基地在召开年度学术委员会会议时,学院领导均要出席;学院组织开展的各类国内外学术交流活动,均需与科研基地结合,鼓励以科研基地的名义和学院共同承办国内外学术会议等。

(2)加强科研基地管理队伍建设。科研人员是科研基地的主要力量,但若缺乏管理人员和实验技术人员,科研基地的运行管理就很成问题。学校应该从多个层面支持科研基地管理队伍建设,为科研基地配备专职管理人员。我校近年来为国家级科研基地配备了专职副主任(副处级),在所依托学院的领导下,对科研基地进行统一管理。同时,还根据实际需要为国家级科研基地新增编制或由所依托学院内部调配提供专职管理人员。学校还鼓励各省部级科研基地通过多种形式任命科研基地的秘书,如由相关专业的教师兼职,或聘用社会用工从事行政、财务事务的辅助工作等。此外,学校还把科研基地的实验技术人员队伍建设作为学校实验技术队伍建设的重要内容,并进行重点支持。

(3)加大经费投入,督促科研基地规范运行。科研基地的建设和发展离不开资源投入,科研基地除向校外争取竞争性的项目支持之外,也需要主管部门或学校给予稳定的经费支持,以保证科研基地的正常运行。更重要的是,稳定支持可使科研基地根据国民经济重大需求以及学校科研发展需要来开展自主研究,提升科研基地的创新能力。同时,学校也要加大对科研基地的考核力度,建立常态化的考核机制,督促科研基地的规范运行。西南交通大学从2013年就开始大幅度地提高了对各类科研基地的经费投入,每年对教育部重点实验室的经费投入超过百万元。与此同时也加大了科研基地规范运行的要求力度,每年要对科研基地进行年度考核,组织专家对科研基地当年的工作以及下一年度工作计划进行评审,并将评审结果与经费投入挂钩;另外还要求科研基地开展交流会议,促进科研基地之间的交流学习,从而提高管理人员的工作积极性。

科研基地是具备一定的科研条件和队伍,达到一定科研水平,内部运行良好,获得主管部门批准的科研实验室。高校应创新管理体制,统筹资源投入,对科研基地支持形成合力;充分发挥依托学院的作用,为科研基地配备专职管理人员,督促科研基地的规范运行,从而促进高校科研基地的可持续发展。

参考文献:

〔1〕高等学校中长期科学和技术发展规划纲要〔EB/OL〕.(20090406)〔20160125〕.http://keji.stdu.edu.cn/index.php?option=com_content&view=article&id=42&catid=1&Itemid=0&limitstart=0.

〔2〕国家地方联合创新平台建设实施办法〔EB/OL〕.(20110720)〔20160125〕.http://www.lcfgw.gov.cn/list_content_site.asp?ParentID=49&ArticleID=1534.

〔3〕国家工程研究中心管理办法〔EB/OL〕.(20070312)〔20160125〕.http://www.gov.cn/ziliao/flfg/200703/12/content_548451.htm.

〔4〕李怀龙,马霖.加强高校二级科研管理 促进科技事业的可持续发展〔J〕.西南交通大学学报(社会科学版),2011,(增刊):17-20.

〔5〕王鹏.大学国家重点实验室管理模式:理想与现实的冲突〔J〕.现代教育管理,2010,(12):55-57.

〔6〕赵泽刚.高校重点实验室建设管理研究〔D〕.武汉:武汉理工大学管理学院,2006:21-23.

〔7〕王超.国内高校国家重点实验室的管理体制探析〔J〕.实验技术与管理,2013,(8):210-213.

〔8〕高建伟.依托高校的国家级重点实验室管理体制研究〔J〕.西北工业大学学报(社会科学版),2014,(1):105-108.

〔9〕徐峰,康相武.我国国家级科研基地建设现状、问题与建议〔J〕.中国科技论坛,2008,(6):3-7.

(责任编辑:杨珊)endprint