新常态下我国农村人文贫困识别

2016-07-04姚云云班保申

姚云云++班保申

关键词:人文贫困;“三农”问题;扶贫开发;经济新常态;城乡二元结构;社会保障制度;公共服务均等化;弱势群体

摘要:农村贫困问题是当前经济新常态下困扰我国经济和社会发展的一个重大问题,也是新农村建设亟待解决的一项重要课题。我国农村贫困外在表现为经济贫困,但实质上是基于人力、知识和权利等维度的人文贫困,而“包容性发展”理念则强调“机会平等”、“成果共享”、“人文关怀”和“协调发展”等理念。从社会排斥的理论维度和“非包容性发展”的现实导向两个方面对我国农村人文贫困的致因机理进行分析,发现:包容性发展的价值理念与我国农村人文扶贫的价值取向耦合,它提出了经济新常态下以“培育人力资本”为价值导向,以“推进基本公共服务均等化”为价值原则,以“实现社会权利平等”为价值目标的农村人文扶贫开发的包容性价值取向探索。

中图分类号:F323.6文献标志码:A文章编号:1009-4474(2016)03-0036-08

Identification of Rural Human Poverty in China under the New Normal

—Based on the Explanation of Inclusive Development

YAO Yunyun, BAN Baoshen

(School of Humanities and Arts, Northeast Petroleum University, Daqing 163318, China)

Key words: human poverty; issues related with agriculture, farmer and rural area; poverty alleviation and development; the Economic New Normal: ruralurban dual structure; social security system; equality in public services; disadvantaged group

Abstract: The problem of rural poverty is a major one with the economic and social development under the new normal, and it is also an important task when we develop the new rural. Rural poverty is on the surface, but it is as a matter of fact human poverty in multiple dimensions including the deficiency in human and cultural knowledge and equal rights. “Inclusive development” includes the concepts of “equal opportunity”, “sharing of achievements”, “humanistic care” and “harmonious development”, and entails the new requirements for the poverty alleviation policy. It can provide the basic value and action guide for the design and adjustment of policies, which will affect the direction of rural poverty alleviation policy in China.

我国是一个农业大国,农业人口约占全国人口总数一半以上。而农村地区发展基础相对较差、底子薄,贫困人口也较多。截至2013年我国还有“约7017万农村贫困人口,12万个贫困村,832个扶贫开发县和连片特困地区县”〔1〕。可以说,“中国扶贫在一定意义上就是解决农村的贫困问题”〔2〕。2015年《中共中央国务院关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的意见》提出,在经济新常态①下,必须加快新农村建设的步伐,推动“物的新农村”和“人的新农村”②建设,为此必须大力推进农村扶贫开发,加快农村贫困人口脱贫致富步伐。而科学定性我国农村贫困性质,找准农村贫困的根源,探索与反思农村扶贫开发的价值取向,是破解我国农村贫困问题的重大任务。

一、贫困研究的范式转轨:对人文贫困的关注英国人最早对贫困概念进行了系统的研究,经济学家本杰明·朗特里(Benjamin Seebohm Rowntree)和汤森德(Townsend)提出了“资源缺乏贫困论”〔3〕,奥本海默(Oppenheim)在其著作《贫困真相》中提出“机会剥夺贫困论”〔4〕。美国学者奥斯卡·刘易斯提出“文化贫困”〔5〕,诺贝尔经济奖获得者阿玛蒂亚·森(Amartya Sen)在《贫困与饥荒》中创造性的提出了“可行能力贫困”理论〔6〕。众多学者从经济、机会、文化、能力、权利等角度对“贫困”进行深入研究,贫困的概念界定也在不断拓展〔7〕。为了进一步理解贫困的本质,联合国计划开发署(UNDP)在1997年人类发展报告提出了全新的“人文贫困”(Human Poverty)概念,由此开启了理论界对人文贫困问题的研究。《2000年人类发展报告》又进一步明确提出,“人文贫困是人们健康长寿生活的被剥夺、知识的匮乏、体面生活的丧失以及缺少参与等多方面的贫困”〔8〕,主要包括收入贫困、权利贫困、人力贫困和知识贫困。国内学者徐贵恒提出,“人文贫困是基于生存能力贫困、发展能力贫困和权利贫困的综合贫困,其实质是对人类基本权利和能力的剥夺”〔9〕。郑晶总结说,“人文贫困的核心是权利贫困、人力贫困和知识贫困”〔10〕。叶普万在《贫困经济学研究》中提出:“人文贫困主要包括收入贫困、权利贫困、知识贫困和人力贫困”〔11〕。

西南交通大学学报(社会科学版)第17卷第3期姚云云新常态下我国农村人文贫困识别——“包容性发展”价值理念的解释综合国内外对贫困内涵的多维界定,人文贫困是“基本的物质需求、医疗卫生、社会参与机会及权利缺失的一种综合状态;人文贫困表现为缺少发展机会及资源获取手段,即发展权利的未满足;同时人文贫困也体现为社会排斥、健康水平低下、能力不足,即可行能力需要的未满足”〔12〕。因此,人文贫困的核心是权利贫困、人力贫困和知识贫困的综合体现。以上关于人文贫困的理论研究,为本文研究我国农村贫困的性质、根源及反贫困政策的制定和实施提供了理论依据。

二、对我国农村贫困的定性:农村贫困实质是人文贫困近些年,随着经济的不断发展和国家扶贫力度的加大,我国广大农村地区的经济贫困状况相比过去有很大程度的缓解,经济贫困人口的数量也在持续减少。然而,人们发现我国农村除了经济贫困之外还存在其他维度的贫困。

1.我国农村还存在人力维度的贫困

人力维度的贫困主要指贫困人口“缺乏基本的人类生存能力,包括维持基本生存需要的识字水平、足够的营养、卫生保健和健康能力等”〔13〕。

首先,从识字水平来看,我国农村人口识字水平并不高,仍有大量文盲存在。“2010年我国农村人口中16岁以上成人文盲率为7.9%,15~24岁青年文盲率为0.9%。而农村贫困农户的文盲率则更高,其中16岁以上成人文盲率为13.8%;15~24岁青年文盲率为2%”〔14〕。

其次,我国农村贫困群体享受的基本医疗服务和社会救助缺少。《中国农村统计年鉴(2014)》的数据显示,2013年末我国58.9万个行政村中有93%设置了卫生室,还有7%的行政村缺少卫生室;并且我国农村每万人拥有医生和卫生员数仅为0.125个;每千农业人口拥有医院、卫生院床位为3.35张,低于城市7.36张;而平均每村拥有医生和卫生员仅有1.83人〔15〕。相对于庞大的农村人口来说,农村卫生室、床位、医务人员的数量严重不足,不能完全满足农村居民的医疗需求。近10年我国农村婴儿死亡率和孕产妇死亡率虽逐渐下降,但从总体上看仍明显高于城市,也高于全国平均水平(见图1)。由此可见,我国农村卫生保健状况不容乐观。

(a)历年新生儿死亡率变动情况(b)历年孕产妇死亡率变动情况

图12004~2013年我国城乡新生儿、

孕产妇死亡率变动情况

数据来源:《中国农村统计年鉴(2015)》。

再次,我国农村地区获得社会救助的人数相对于贫困群体来说数量较少,所获得的救济费用也不多。2013年我国农村社会救济费(农村低保、农村医疗救助以及其他农村社会救济)为1069.27亿元,仅是当年民政事业费支出总额的25%;而针对农村的自然灾害救济费用仅占当年民政事业费支出总额的4%〔15〕。以现阶段消费水平和物价水平来说,对农村贫困人口的补助根本不能完全满足其基本生存和医疗的需求。

2.我国农村还存在知识文化维度的贫困

知识文化维度的贫困主要指贫困者自身文化程度低,且获取、吸收、交流知识和信息的能力匮乏且途径缺失。我国广大农民的受教育程度低、农村劳动力文化素质不高,且农民获取和吸收知识的能力匮乏、途径缺失,贫困者很难获得改变自身的机会。

《中国农村统计年鉴(2014)》数据显示,从2007~2012年5年间我国农村居民家庭劳动力文化程度总体水平有一定提高,但幅度不大。具体来说,我国农村居民家庭劳动力文化程度以初中为主,具有小学以下文化程度人口比例一直持续在30%以上,而高中文化程度人口比例也一直低于15%,大专及以上文化程度人口比例虽然有所提升,但变化不是很大,且一直低于3%〔15〕(见图2)。由此可见,我国农村居民家庭劳动力文化程度仍然较低,更容易陷入贫困。

图22007~2012年我国农村居民家庭劳动力

不同文化程度占比情况

数据来源:《中国农村统计年鉴(2014)》。

从获取知识的途径和能力来说,我国农村贫困者获取和吸收知识的能力匮乏、途径缺失。根据农村贫困监测报告显示,我国农村94%的贫困农户距离最近小学是在5公里以内,08%距离最近小学在20公里以上,而813%农户距离初中在10公里以内〔14〕。另外,我国农村信息匮乏,处于信息化边缘状态,难以及时把握市场经济带来的发展机遇。根据国家统计局综合司第二次全国农业普查主要数据公报显示,在农村,只有134%的村有图书室、文化站,151%的村有农民业余文化组织〔16〕。至今,我国仍有3917个村仍然未接通电,2014年全国有线广播电视用户为228938万户,其中农村仅为891132户,不足全国的1/2,其中农村家庭中仅有3529%户安装有线广播电视,低于全国平均水平1885个百分点〔17〕。这样的状况严重限制了农民同外界交流获取新知识和信息的机会。

3.我国农村还存在权利维度的贫困

农村权利贫困是指因城乡二元结构等制度因素对我国农村贫困人群在政治、经济、社会和文化权利等方面的限制和歧视所导致的生活贫困。从包容性视角来看,我国农村贫困得不到彻底解决,除了自然和历史因素的影响之外,权利贫困以及所遭受的各种社会排斥已成为阻碍农村走出贫困的本质因素。

我国农村权利贫困的一个重要表现是农村社会保障覆盖面窄,社会保障水平不高,且受益范围有限。中国民政部的统计数据显示,2015年第一季度,全国县以上农村居民享受最低生活保障人数约为5160.2万人,还有近1857万农村贫困人口缺少相应的保障。且2015年第一季度全国县以上农村最低生活保障标准为238元每人每月,支出水平仅为130.7元左右。以现阶段消费水平和物价水平来说,对农村贫困人口的补助根本不能完全满足其基本生存和医疗的需求〔18〕。另外,我国农村居民参加新农合的情况也不容乐观,虽然截至2013年底新农合参合率为98.7%,但多数农民缴费基数较低,人均筹资仅为370.6元〔19〕,且由于农村居民对医保政策不理解和报销程序复杂使得一些农村贫困者在身患大病重病时没有得到具有实质性的医疗救助。

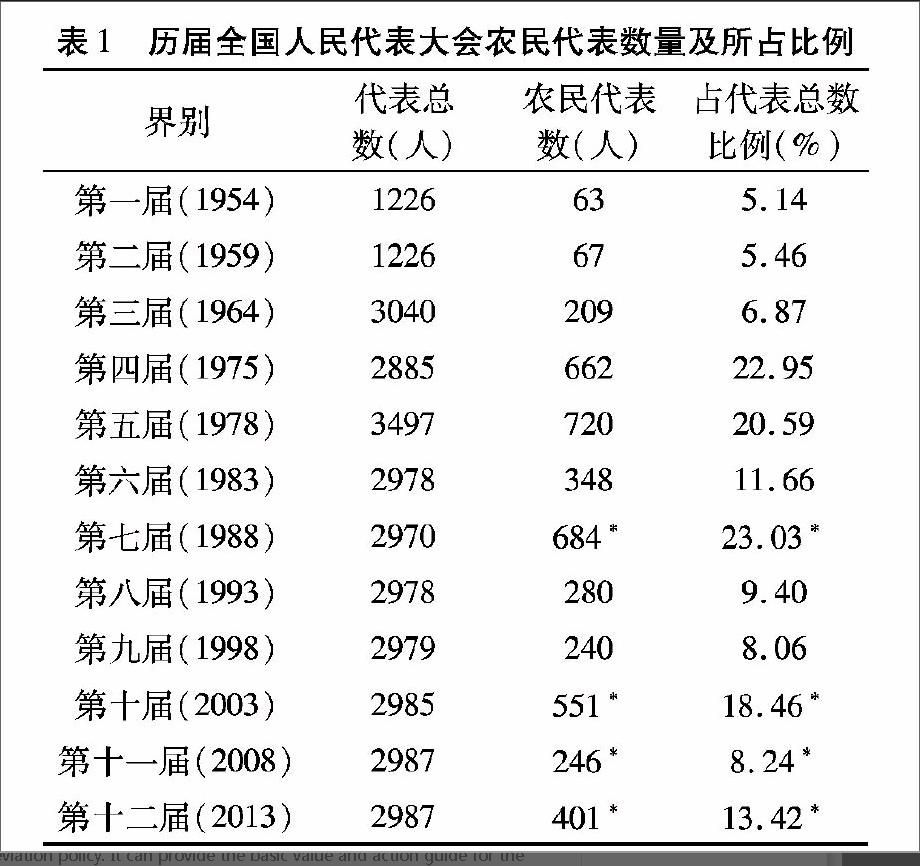

与此同时,我国广大农村贫困人口缺乏应有的话语权、参与公共事务管理权和社会信息知情权、表达个人意愿的公民权以及其他基本的人权。从我国全国人民代表大会参会代表中农民代表数量来看,综合历届全国人民代表大会农民代表人数和比例看,相对于占全国总人口数近65%的农村人口来说,历届农民代表的数量占代表总数量的比例都低于21%,而第十一届总代表人数2987人中,农民工和农民代表共16人,仅占代表总数的0.54%(见表1)。表1历届全国人民代表大会农民代表数量及所占比例

界别代表总

数(人)农民代表

数(人)占代表总数

比例(%)第一届(1954)1226635.14第二届(1959)1226675.46第三届(1964)30402096.87第四届(1975)288566222.95第五届(1978)349772020.59第六届(1983)297834811.66第七届(1988)2970684*23.03*第八届(1993)29782809.40第九届(1998)29792408.06第十届(2003)2985551*18.46*第十一届(2008)2987246*8.24*第十二届(2013)2987401*13.42*(1)*为工农代表的合计数量。(2)表中数据根据《中国统计年鉴(2014)》整理而成。

由此可见,广大农村居民缺少话语权和社会参与权,不能积极有效地参与和管理公共事务,不能自由地表达自己的意见和观点,而这种情况更加剧了其贫困弱势地位。同时,因社会转型而出现的结构性断裂使大量城市农民工无法享受到与城市人口平等的参与权、教育权、社会福利与保障等〔20〕。

有鉴于此,我们得出结论,我国农村的贫困不仅是外表上的经济贫困,农村贫困隐藏的深层次本质是基于人力贫困、知识贫困及权利贫困等维度的综合性贫困。以人文贫困概念界定我国农村贫困,发现我国农村贫困包含比经济贫困更丰富的人文贫困内容。准确地说,经济新常态下“我国农村贫困实质是典型的人文贫困”③,农村的人文贫困程度甚于经济贫困。

三、我国农村人文贫困的成因:“包容性发展”的理论与现实解释对于我国农村人文贫困成因的探索存在诸多种解释,“包容性发展”理念的形成及发展正是人们对贫困致因理论研究深化的必然产物。

世界银行于2000年明确提出“益贫式增长(Propoor growth)”④理论,在此基础上亚洲开发银行提出“包容性增长(Inclusive growth)”的理念,其核心要义在于消除因个人在性别、教育程度、地域、工作、家庭、经济收入、社会地位等方面背景不同而造成的各种机会和权利等方面的不平等,最终确保人人获得结果的平等〔21〕。包容性增长的逻辑延伸和理论升华便是包容性发展。

我国国家领导人在诸多场合从多维度视角解读了中国特色的“包容性发展”内涵,在2011年博鳌亚洲论坛上又发布《包容性发展:共同议程与全新挑战》主题报告,深度确认包容性发展的重大意义,使我们逐渐认识到发展不仅是经济的“增长”,更重要的是包括社会、教育、医疗等各个方面的共同发展。“作为一种新的发展理念,包容性发展强调‘包容、‘共享、‘发展、‘公平等价值理念,倡导成果共享、包容发展、权利公平、机会均等”〔22〕。包容性发展本质上是要消除贫困,使人们公平地享有经济增长所带来的经济机会,使贫困群体得到保护,有权利参与经济政治生活,同时免受风险的危害。可以说,经济新常态下的发展实质就是强调经济和社会的包容性发展问题。

从包容性视角来看,我国农村之所以陷入长期贫困,其根本性原因在于我国城乡二元体制导致我国经济社会“非包容性发展”,农村长期遭受社会排斥。

1.理论维度:社会排斥理论揭示我国农村人文贫困的根本性原因

社会排斥理论是伴随着贫困研究而发展起来的理论。法国学者拉诺尔(Ren Lenoir)于1974年率先提出“社会排斥”⑤概念,认为社会排斥是社会纽带的断裂和社会权利的未能实现。随后该理论在欧洲被广泛传播,内涵也进一步丰富。欧盟委员会甚至直接认定社会排斥就是对公民社会权利的否认和未兑现。学者将社会排斥的概念不断拓宽、泛化、接纳,并将社会排斥引入社会政策、弱势群体、教育、医疗、就业以及贫困等领域来分析社会问题。因有限的支付能力以及卑微的社会地位,贫困群体往往社会参与不足,导致其在多维度遭受社会歧视而处于极其不利的边缘处境。他们“不仅被剥夺了物质方面的需求,同时也会遭受制度方面的排斥,缺乏法律保护、缺失发展的机会等。如果一个人在经济、政治、社会、文化活动等方面总被社会主流所排斥,那么,即便是他占有充裕的财富,他也可能陷入一种贫困状态”〔23〕。从社会排斥理论分析我国农村的人文贫困问题,使我们认识到我国农村贫困得不到彻底解决,除了客观因素的影响,“最根本性的原因在于我国以户籍制度为核心的二元体制过度强调为城市发展服务,而对农村社会建设未给予足够的重视,致使农村在经济发展、政治参与、社会保障、基本公共服务供给等方面一直受到社会排斥”〔24〕。在社会排斥和其他影响因素共同影响下,农村陷入贫困的恶性代际传递与循环怪圈,在一定程度上促生了农村贫困再生产机制。

2.现实导向:经济新常态下我国“非包容性发展”的现实诠释农村人文贫困的现实性原因

二十世纪五六十年代,我国大部分学者认为“发展能解决一切问题”,因此“经济增长”是消除我国农村贫困的主要途径。在这一观点影响下,人们追求GDP的增长并创造了中国经济发展的奇迹。然而经济的增长并没有彻底解决中国的贫困问题,传统发展经济学提出的“涓滴效应”⑥并没有真正实现。随着社会经济的发展,我国贫困人口数量确实明显减少,扶贫成就也相当显著,“大范围的贫困人口减少是我国改革开放所取得的最大成绩之一。此后,虽然扶贫力度不断增大,但贫困人口并没有像之前预期的那样,扭曲的发展反而使中国的贫富差距进一步扩大了”〔25〕,出现发展与分享的“中国式失衡”⑦。联合国2005年发布的人类发展报告曾直指我国由于极度追求GDP数据的增速而造成了社会发展滞后,有些社会政策价值追求偏向于效率而偏离了公平、公正以及福利的普惠与共享的社会现实〔26〕。根据国家统计局公布的相关数据显示,我国居民人均收入在城乡之间以及不同地区之间也呈现出了不同步增长趋势(见图3)。城乡人均收入还有很大差距,2011年我国城乡居民收入最高的20%样本与收入最低的20%样本收入的差距为10.19倍,2012年高达20倍,2014年达到22倍之多,种种数据显示我国城乡贫富差距有逐渐扩大的趋势,我国已成为世界上城乡差距最大的国家之一。同时,农村内部收入差距也在扩大(见表2)。

图32010~2014年我国城乡居民人均纯收入的增长情况

数据来源:《中国统计年鉴(2015)》。表22010~2014年城乡居民按收入五等份分组的人均可支配收入(元)

组别(20%)2010城市农村2011城市农村2012城市农村2013城市农村2014城市农村低收入组7605.21869.88788.92000.510353.82316.29895.92877.911219.32768.1中等偏下组12702.13621.214498.34255.716761.44807.517628.15965.619650.56604.4中等收入组17224.05221.719544.96207.722419.17041.024172.98438.326650.69503.9中等偏上组23188.97440.626420.08893.629813.710142.132613.811816.035631.213449.2高收入组41158.014049.747021.016783.151456.419008.957762.121323.761615.023947.4数据来源:《中国统计年鉴(2015)》。大量实践证明,贫困不仅仅是单纯的经济收入问题,而是涉及健康、教育、社会资本、社会保障、权利平等、社会公平等多种复杂因素的社会整体发展问题。从长远看,“经济增长在一定程度上只是缓解和消除贫困的必要条件,而非充分条件,扶贫效果与经济增长的性质、模式及成果分享等因素密切相关”〔27〕。在我国城乡之间结构性断裂⑧依然存在的现实境况下,如何使农村贫困人口充分参与经济增长,共享改革开放的成果,如何在保持经济包容增长的同时彰显社会平等、公平、正义,已成为我国农村扶贫开发的重要价值诉求。四、新常态下我国农村人文扶贫:包容性发展价值取向探索解决农村人文贫困问题是经济发展新常态下我国面临的一个重大挑战。而贫困正是新常态下经济包容性发展必须要解决的问题,甚至可以说是核心问题。“包容性发展”对贫困问题解决的着眼点没有局限于消除经济上的贫困,而是更眷注于因个体背景差异而招致的权利贫困与人力、能力缺失的消除以及贫困人口在上述领域所面临的社会排斥。包容性发展的价值理念与我国农村人文扶贫的价值取向耦合。

1.“包容性发展”理念与新常态下我国农村人文扶贫开发的价值取向耦合

改革开放30多年来,我国经济迅猛增长,然而经济发展与社会发展不协调的现象也逐渐显现,农村的文化教育、医疗卫生、公共安全等基本公共服务和社会保障严重缺失,并成为导致农村贫困的重要原因。“包容性发展”强调“机会平等”、“成果共享”、“人文关怀”和“协调发展”等理念,即要通过消除因个体在性别、教育程度、地域、工作、家庭、经济收入、社会地位等方面的背景差异而造成的不平等,缩小结果的不平等,最终促进社会的公平、成果共享和人的全面发展。可以说,包容性增长是一种更加全面、更趋公平,同时也是更具人文关怀、更具可持续性的新型发展理念和扶贫模式〔28〕。

包容性发展注重公民尤其是贫困群体人力资本的积累与可行能力的提升,以及其社会权利的获得。着眼于我国农村扶贫的现实,包容性发展将着眼点放置于影响农村人文扶贫开发的价值导向,力图帮助农村贫困群体永久摆脱在生活就业、权利保障和社会参与等方面的障碍,在此基础上嵌入人力、权利和健康、福利等人文发展要素。包容性发展的“平等”、“共享”、“协调发展”、“人文关怀”等价值理念与我国农村扶贫开发的内在价值取向耦合,为我国农村扶贫开发提供了价值基础和行动指南,从而影响我国农村扶贫开发的价值取向。

2.基于包容性发展的农村人文扶贫价值取向探索

基于我国农村人文贫困的现实分析,经济发展新常态下要真正消除我国农村的人文贫困,实现包容性发展,必须以“培育人力资本”为价值导向,以“推进均等化”为价值原则,以“实现社会权利平等”为价值目标。

(1)以“培育人力资本”为价值导向,促进农村人文扶贫政策转型,以提升农村贫困群体的发展能力和参与能力。“包容性发展”理念与农村人力资本之间具有天然的内在联系。由于受地理环境、经济状况、文化传统等因素的影响,我国农村地区人力资本存量严重不足,在很大程度上限制了农村地区提高生活水平所必须的能力提升和机会获得,形成了贫困的恶性循环。包容性发展提出,经济增长的终极目的是“人”而非经济增长本身。因此,解决人文贫困必须重视农村的人力,尤其是贫困者人力资本⑨的培育与可行能力的提升。人力资本投资是累积农村人力资本存量的关键,也是减少农村贫困人口遭受社会排斥、实现包容性发展的重要政策手段。而人力资本投资的核心在于把社会政策看作一种社会投资〔29〕,对我国农村贫困者进行教育、培训与就业等方面的投资,“在办好农村基础教育的基础上,支持乡村幼儿园建设,积极发展免费的中等职业教育、农业职业教育和职业技能培训班,并从农村贫困者自身的知识和技能结构出发,利用其原先掌握的生计能力为他们量身打造有价值的扶贫新项目”〔30〕,帮助农村贫困者创新、积累人力资本和改进传统的生活技巧〔31〕,减少其参与障碍,增加个人发展及参与能力,大力培养新型职业农民,促使其可行能力生成与发展。

(2)以“推进基本公共服务均等化”为价值原则,治理农村教育、文化、就业培训、医疗卫生等基本公共服务缺失,使农村贫困群体获得知识与改变自身的机会。在消除农村贫困、抑制返贫方面,基本公共服务发挥着基础性的保障作用。基本公共服务是广大人民群众极其关注的、并与其基本生活密切相关的各种公共福利服务,其囊括了“公共交通、文化教育、社会救助、养老保险、医疗卫生、就业培训以及住房保障等内容”〔32〕。这些是我国城乡居民最关心、最迫切的,也是建立社会安全网、保障社会成员基本权利的坚实基础。当前,我国农村新贫困的形成与农村基本公共服务的严重缺失及不均衡供给直接相关。由于二元结构及其相应的制度安排的影响,造成了我国农村居民与城镇居民不能按同等权利以及大致均等化的标准享受基本公共服务,基本公共服务在城乡、地区以及不同社会群体间的不均等问题日益凸显。包容性发展倡导经济和社会发展成果“均等”“共享”的价值原则,其重要的政策选择就是推行城乡“公共服务均等化”⑩和“一体化”〔33〕,以改善城乡公共服务非均等的现状。首先,加快实施城乡统一的基本公共服务制度,完善城乡一体化的供给机制,鼓励社会资本向农村基础设施和职业教育、图书馆、文化站、广播电视村村通向家家通转化工程、互联网等文化和医疗卫生机构等基础设施建设和服务供给投资,向农村贫困地区供给必需的、充足的、内容周全的公共福利服务与社会保障是实现基本公共服务均等化的条件保障。其次,通过公共服务制度中的公平保障制度来重新调配收入的分配与服务的享有,保证全体成员尤其是城乡特殊弱势群体享受到数量基本相当、质量大致无差别的公共福利服务。最后,建立公平保障机制和监督机构,通过保障机制与监督机构的工作充分确保城乡居民公平、公正享受基本公共福利服务。

(3)以“实现社会权利平等”为价值目标,建立社会公平保障体系和法律制度,保障农村贫困人口社会权利,消除其参与、分享障碍。完善的社会保障体系和机制是经济社会发展的重要保障,也是实现包容性发展的保障措施,彰显了社会的公平与公正。现阶段,我国农村人口享受到的社会保障项目仅限于低水平的农村合作医疗、最低生活保障和五保救助,绝大多数农村人口尚缺少其他社会保障。由此,在一定程度上可以说,农村社会保障制度严重缺失是我国农村新贫困人口长期存在的一个重要原因。保障农村贫困人口实现的社会权利,最关键的是在经济发展的基础上实现“城乡社会保障一体化”,逐步推进农村社会保障体系和承接城乡的社会救助和福利服务体系,建立能适应农村不同地区各类劳动者的一体化养老与新型合作医疗制度,同时完善农村社会保障项目,建立社会资本参与的多渠道农村社会保障基金筹措机制。其次,构建基于“权利、机会、分配”三维度的社会公平保障体系和机制,以不断消除人民参与、分享成果方面的障碍。最后,加强社会公平保障体系的立法工作,分步骤分批次完善关于失独家庭扶助、孤残儿童救助、养老医疗异地转移等方面相关的法律法规,并加快社会保障监督机构建设,强化社会保障监督机构和社会公众的相关监督责任。

注释:

①“经济新常态”概念最早见于2014年5月,习近平在河南考察时指出中国经济进入转型关键期,要从正确认识我国当前经济发展的阶段性特征出发,适应新常态。这是新一代中央领导首次以新常态描述新周期中的中国经济。新常态的主要特点是经济增长从高速增长转为中高速增长,经济结构不断优化升级,城乡区域差距逐步缩小,发展成果惠及更广大民众,增加经济发展的创新驱动。

②“物的新农村”主要指道路、饮水、电力和住房等人居环境的改善。“人的新农村”主要指农村基本公共服务、农村留守群体的关爱和乡土文化、乡村文明等人文建设。

③张德元在其文章《农村的人文贫困与农村的制度“贫困”》中提出,我国农民收入贫困只是贫困结果不是贫困原因,农村人文贫困加剧了农民收入贫困,农村的人文贫困甚于经济贫困。郑晶提出中国农村的贫困是全方位的贫困,是典型的人文贫困。东波在《农村人文贫困与社会工作介入》中明确提出,我国农村贫困实质是人文贫困。

④White和Anderson将贫困人群的收入增长高于社会平均收入增长界定为“益贫式增长”;Ravallion和Chen则提出,“益贫式增长”就是贫困人口减少的增长。Kakwani和Pernia认为,只有贫困状况有所改善,收入分配更为均等才能算作益贫式增长。益贫式增长强调“消除贫困首先必须为贫困人口消除妨碍参与经济增长的外部障碍,提供参与经济增长的机会,提高参与经济增长的能力”。

⑤拉诺尔所说的“社会排斥”概念特指当时法国国内的一部分“受排斥者”,包括精神和身体残疾者、自杀者、老年患者、受虐儿童、药物滥用者、越执者、单亲父母、多问题家庭、边缘人、反社会的人和社会不适应者,他们缺少社会保障,同时又被认定为“社会问题”。

⑥“涓滴理论”也称作涓滴效应,指经济增长的得益会自动扩散至全社会各阶层和部门,从而使贫困人口随着经济增长而自然减少。

⑦本文将“中国式失衡”界定为我国在经济结构、资源拥有、收入分配以及权利获得等方面的失衡现象。失衡发展的最终可能导致“贫者越贫、富者越富”的马太效应。

⑧孙立平教授在其著作中提出了“断裂社会”的论述。认为,我国近30年社会经济取得了巨大的进步,但也出现了社会的结构性断裂。断裂的层面之一发生在城市与乡村之间,表现为工农业之间断裂、城乡居民收入的断裂、城乡科技文化素质断裂、城乡医疗卫生发展及公共设施断裂、城乡社会保障断裂等,农村在整个社会发展中处于边缘状态。

⑨人力资本是人的能力和素质的总称,包括人的知识、技能、经验、医疗和健康、培训、教育等内容。

⑩基本公共服务均等即要求公共服务“供给均等”,又要求“享受均等”。农村公共服务主要指为农村居民所共同享用,满足农业、农村发展和农民生产生活共同需要的具有非排他性和非竞争性的产品和服务。

参考文献:

〔1〕王希.2014年中国农村贫困人口比上年减少1232万人〔EB/OL〕.(20150226)〔20151109〕.http://news.xinhuanet.com/201502/26/c_1114447383.htm.

〔2〕中华人民共和国国务院新闻办公室.中国农村扶贫开发的新进展白皮书〔EB/OL〕.(20111116)〔20151109〕.http://news.xinhuanet.com/politics/201111/16/c_111171617.htm.

〔3〕Peter Townsend.Poverty in the United Kingdom:A Survey of Household Resources and Standards of Living〔M〕.London:Allen Lane and Penguin Books,1979:915.

〔4〕Carey Oppenheim, Lisa Harker.Poverty:The Facts (3rd ed)〔M〕.London:Child Poverty Action Group,1996:52.

〔5〕奥斯卡·刘易斯.贫穷文化:墨西哥五个家庭一日生活的实录〔M〕.丘廷亮,译.台北:巨流图书公司,2004:107.

〔6〕阿玛蒂亚·森.贫困与饥荒〔M〕.王宇,王文玉,译.北京:商务印书馆,2001:16-34.

〔7〕王春萍.可行能力视角下城市贫困与反贫困研究〔M〕.西安:西北工业大学出版社,2008:39-41.

〔8〕联合国开发计划署.2000年人类发展报告〔M〕.林万里,译.北京:中国财政经济出版社,2000:16-17.

〔9〕徐贵恒.文贫困的提出及其内涵〔J〕.内蒙古民族大学学报(社会科学版),2008,(7):94-97.

〔10〕郑晶.中国农业增长及其效率评价——基于要素配置视角的实证研究〔M〕.北京:中国经济出版社,2009:125.

〔11〕叶普万.贫困经济学研究〔M〕.北京:中国社会科学出版社,2004:68.

〔12〕姚云云.基于人文贫困维度的中国农村扶贫政策重构——发展型社会政策的逻辑〔J〕.西安电子科技大学学报(社会科学版),2014,(6):1-9.

〔13〕徐勇.中国农村调查:百村十年观察(2006年卷)〔M〕.西安:西北大学出版社,2009:282-283.

〔14〕国家统计局农村社会经济调查司.中国农村贫困监测报告〔M〕.北京:中国统计出版社,2011:11-12,16-17.

〔15〕国家统计局农村社会经济调查司.中国农村统计年鉴(2014)〔M〕.北京:中国统计出版社,2014:293-295,387,34.

〔16〕第二次全国农业普查主要数据公报〔EB/OL〕.(20080225)〔20151109〕.http://www.stats.gov.cn/tjgb/nypcgb/qgnypcgb/t20080225_402464279.htm.

〔17〕中华人民共和国统计局.中国统计年鉴(2014)〔M〕.北京:中国统计出版社,2014:741.

〔18〕民政部.社会服务统计季报(2015年1季度)〔EB/OL〕.(20150429)〔20151109〕.http://files2.mca.gov.cn/cws/201504/20150429113520825.htm.

〔19〕中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴(2015)〔M〕.中国统计出版社,2015:743.

〔20〕孙立平.断裂:20世纪90年代以来的中国社会〔M〕.北京:社会科学文献出版社,2003:172.

〔21〕任保平.中国经济增长质量报告(2011):中国经济增长包容性〔M〕.北京:中国经济出版社,2011:13-15.

〔22〕邱耕田,张荣洁.论包容性发展〔J〕.学习与探索,2011,(1):53-57.

〔23〕蔡荣鑫.包容性增长:理论发展与政策体系——兼谈中国经济社会发展的包容性问题〔J〕.领导科学,2010,(12):12-14.

〔24〕银平均.社会排斥视角下的中国农村贫困〔J〕.思想战线,2007,(1):11-19.

〔25〕刘畅.中国益贫式增长中的经济政策研究〔D〕.大连:东北财经大学经济与社会发展研究院,2009:5-7.

〔26〕张映芹.构建中国特色普惠型社会福利制度的基础与路径选择〔J〕.思想战线,2010,(5):34-40.

〔27〕杜志雄,肖卫东,詹琳.包容性增长理论的脉络、要义与政策内涵〔J〕.中国农村经济,2010,(11):4-14.

〔28〕高传胜.论公共服务供给与中国实现包容性发展〔J〕.东岳论丛,2011,(12):67-72.

〔29〕陈宪.包容性增长:兼顾效率与公平的增长〔N〕.文汇报,20101014(5).

〔30〕张新文.发展型社会政策与我国农村扶贫〔M〕.广西:广西师范大学出版社,2011:44.

〔31〕FingerJ M. Poor Peoples Knowledge:Helping Poor People to Earn from Their Own Intellectual Property〔J〕.International Research in the Business Disciplines,2006, (5):21-34.

〔32〕姚云云,刘金良.我国社会福利制度转型的逻辑动因及路径探索〔J〕.求实,2015,(8):54-60.

〔33〕姚云云,郑克岭.包容性增长:我国农村反贫困的新范式〔J〕.西安财经学院学报,2012,(3):71-76.

(责任编辑:叶光雄)