基于“四态理念”的洛阳伊洛轴线构建初探

2016-06-02王永强周鑫田国行

王永强,周鑫,田国行

(河南农业大学 林学院,河南 郑州 450002)

基于“四态理念”的洛阳伊洛轴线构建初探

王永强,周鑫,田国行*

(河南农业大学 林学院,河南 郑州 450002)

摘要:城市轴线是一种在城市空间布局中起空间结构驾驭作用的线性空间要素,对新时期城镇化背景下生态环境破坏、个性缺失、文脉丢失、无序蔓延扩张等问题具有控制与引导作用。通过对洛阳山水环境的空间布局和城市轴线的发展演变方向进行分析,从时代发展需求出发,依托中央城镇化会议提炼出形态、文态、生态、心态等“四态理念”的伊洛轴线构建措施,旨在为城市空间不断扩张背景下的城市轴线构建提供一种探索方式。

关键词:伊洛轴线;构建;四态理念;洛阳

改革开放三十多年来,伴随经济建设的快速发展,我国的城镇化建设进入了高速增长时期,城市基础设施日趋完善。但随之而来的人口压力、土地压力等直接导致城市空间面临着不断扩张的趋势,很多城市2020年的目标规模增幅接近现状用地的一半。以洛阳城市发展为例,2014年底洛阳市城镇化率达到49.4%[1],市辖区行政区域土地面积比2000年增加61.6%[2],按照到2020年常住人口城镇化率要达到65%的目标[3],洛阳城市用地规模仍需要向外进行大规模的扩展。为防止城市扩张导致的“摊大饼式”无序蔓延,必须从宏观上提出一种可行的对策进行城市规模的控制与引导。

根据形式学原理,城市要想拥有突出的特征与城市形态,城市轴线的控制与显现是必不可少的规划手段[4]。城市轴线是一种在城市空间布局中起空间结构驾驭作用的线性空间要素[5]。作为城市空间形态的结构骨架,城市轴线往往具有组织城市空间要素和控制城市发展方向的作用,是城市建设的“主动脉”。城市规划者通常会利用轴线串联起城市交通、景观、用地功能等系统,架构人工与自然空间的桥梁,将自然山水形胜与文脉融入到城市绿地建设中去,突出城市特有的个性与风貌。广州市在面对中心城区建设用地不断扩张,西部传统城市中轴线和中部现代中轴线已经固化的现状时,已经明确提出了建设第三条城市轴线,即东部生态城市中轴线[6],以期能够通过轴线的建设解决城镇化带来的城市空间无序蔓延问题。与快速发展的广州相似,洛阳在经历了城市空间跨“涧河”“洛河”发展,建立时代轴、景观轴等城市轴线之后,于第四期城市总体规划(2010-2020)中正式提出跨“伊河”发展的第三次大跨越,为伊洛新轴线的提出打下了坚实的基础。

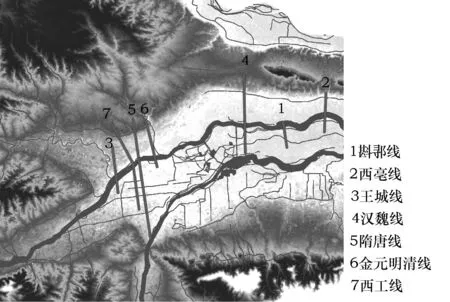

1洛阳山水环境与城市轴线发展演变

洛阳位于河南西部、黄河中游,因地处洛河之阳而得名。洛阳号称十三朝古都,城市建设历史悠久,有着五千年的文明史、四千年的建城史和一千五百年的建都史。古都从其选址到逐步发展为现代城市,其发展的基础和核心都在于依照其独特的自然山水格局,同时古都自然山水格局也是形成现代城市景观及历史文化景观一脉相承的基础。自古以来,洛阳便拥有着明显的“三山环抱、四水中流、九渠贯都”的山水环境特征。北部绵延逶迤的邙山、西部气势磅礴的周山小秦岭、南部巍峨壮观的龙门山将中心城区包围,形成三山环抱之势;洛河、伊河、涧河、瀍河四条主要河流横贯洛阳市中心城区,形成了整个洛阳“四水中流”的蓝色水系骨架;在洛阳市区范围内共有邙山渠、 中州渠、古洛渠、秦岭渠、秦岭防洪渠、大青渠、大明渠、胜利渠、大新渠九条主要水渠,形成了九渠贯都之势[7]。洛阳因山色秀丽、自然环境优美、气候温和、形胜地利的独特优势,自古便是兵家必争之地,被华夏先民奉为“居天下之中”,更具有“九州腹地,十省通衢”之称、“河山拱戴,形胜甲于天下”之美誉。

图1 洛阳城市山水格局与轴线发展Fig.1 Urban landscape pattern and the axis of development in Luoyang

2洛阳伊洛轴线构建的时代需要

2.1城市现有轴线及其周边空间发展受限

作为当今河南省的第二大城市、华中区域性中心城市、中原经济区的副中心城市,洛阳正在逐渐摆脱单一的 “工业城市”传统模式,向着“工业城市”和“旅游城市”双模式的新路子同时进发,在大力发展工业的同时注重旅游资源的整合与开发。洛阳这种前所未有的发展速度,直接导致目前轴线带形的城市格局已无法适应现代城市发展的需要,老城区和旧工业区的发展空间已趋于饱和,区域城市活力有所下降,无论从功能上还是从规模上都难以满足进一步的拓展需求。同时城市的建设对老城的保护也构成了一定威胁。

“三面环山”的地理位置对现有城市轴线发展的限制。目前洛阳城市中时代轴、景观轴与城市北部的邙山和南部的龙门山、万安山形成了良好的对望关系,其发展态势维系了山、城、水的发展关系,充分体现了洛阳山水城市的建设思想,是“象天法地、天人合一”思想在城市建设中的具体实践。随着城市用地需求的不断增加,城市轴线也会有相应的生长。由于受到山水要素的自然环境影响,城市空间发展到一定程度的时候,其功能沿时代轴、景观轴两条城市轴线方向扩展的可能与效益必然受到山体的阻隔与限制,不能够继续向两端延伸发展,只能转移到别处另起炉灶,寻找新的城市地块进行城市建设,形成新的城市轴线。

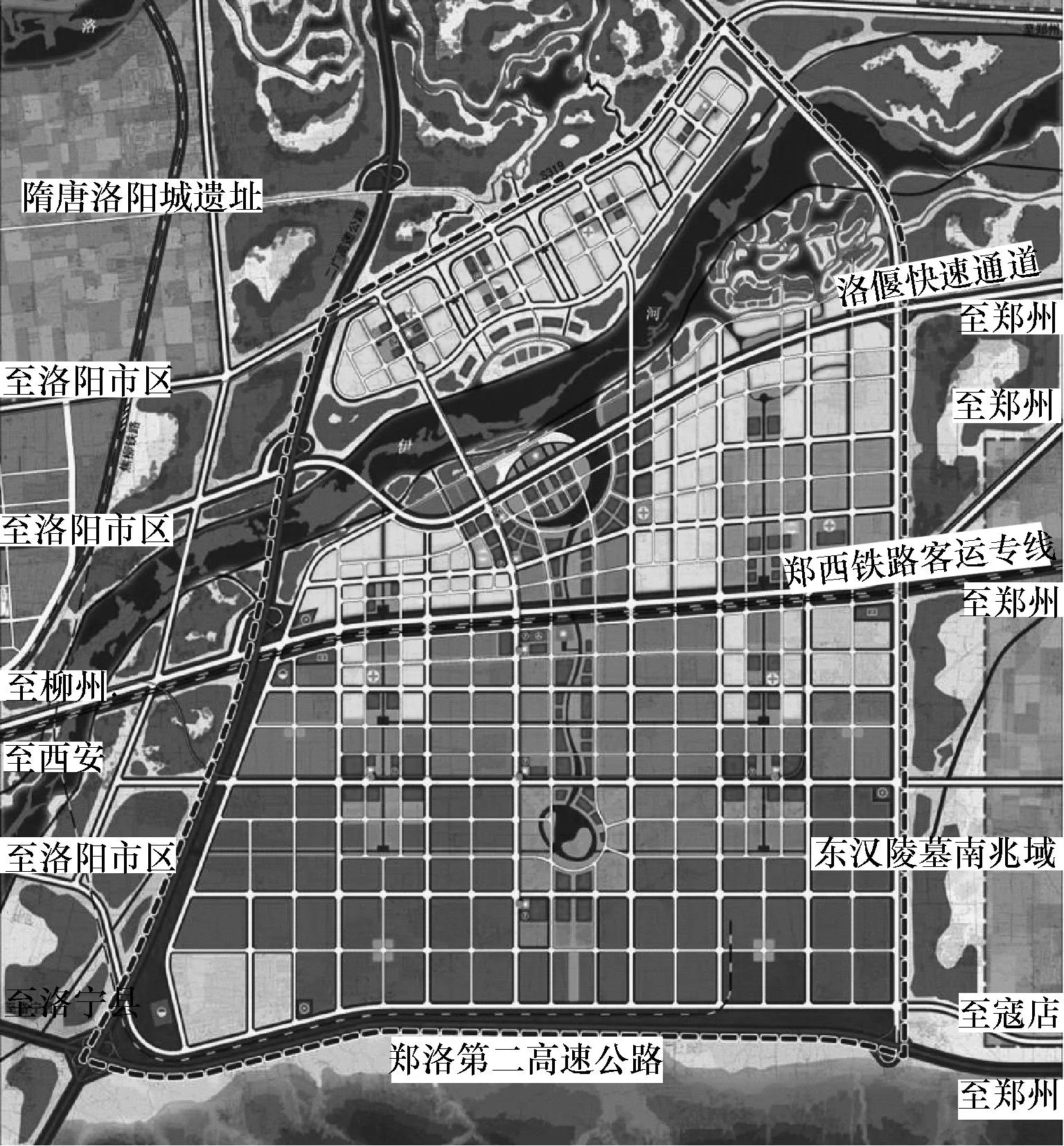

2.2城市新轴线有待于进一步凸显

城市新轴线的规划与设计符合洛阳近期及未来发展的需求。近年来洛阳城市发展的基本格局是:东侧为李楼水源保护区和汉魏故城遗址,西侧为周山,南侧为龙门山和龙门石窟风景区,北侧为民航机场、邙山及邙山古墓群。由于受铁路、河流、生态资源屏障及大遗址保护等条件的限制,目前洛北完整的用地空间已不多。洛南新区建设虽未达到饱和,但用地储备空间已所剩无几。因此,城市未来的建设除挖掘洛北城区潜力,完善洛南新区功能,向北、向西适度拓展外,将市区南部的伊河以东作为未来城市中心区的主要发展方向将是最明智的选择。伊滨新区如火如荼的建设、伊洛河水生态文明示范区的出炉都将很大程度上改变城市的发展方向。有利的区位条件、优越的自然环境和充裕的开发用地条件也为城市新轴线——伊洛轴线的建立提供了诸多便利。

伊洛轴线是洛阳城市建设跨越伊河之后的产物,与时代轴、景观轴共同形成了当代洛阳城市的轴线束群。其中,洛阳市在一期总规划和二期总规划的编制和实施过程中形成了沿金谷园路的西工线城市轴线,并在三期总体规划的编制和实施过程中,将轴线向南延伸形成城市时代轴;洛阳景观轴北依邙山,洛河中流,遥对龙门,具有良好的山水自然景观特色,是隋唐洛阳城的南北轴线,集中了洛阳历史文化遗址和人文景观的主要内容;伊洛轴线是在新时期伊洛河水生态文明示范区和伊滨新区的城市建设与扩张中形成的城市绿轴。时代轴体现洛阳城市建设的现代景观风貌,景观轴体现洛阳城市建设的历史风貌,而伊洛轴线体现洛阳城市建设的未来风貌,三者在空间上属于跳跃关系,在时间上属于顺承关系(图2)。

图2 伊洛轴与时代轴、景观轴的空间关系Fig.2 Yi-luo axis spatial relationship with the times axis, landscape axis

3伊洛轴线构建初探

2013年12月召开的中央城镇化工作会议要求,推进以人为核心的城镇化,坚持绿色循环低碳发展,城镇建设要依托现有山水脉络等独特风光,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。对于城市轴线建设来说,“山水脉络”与“望得见山、看得见水”主要表现为空间形态,是轴线控制与引导城市发展,形成山水呼应城市景观的重要资源要素;“记得住乡愁”主要表现为历史文态,是轴线具有人文内涵的体现,是城市的灵魂,也是区别于其他城市“气质”的关键要素所在;“绿色循环低碳”主要表现为环境生态,是轴线上城市绿地与自然绿地得以融合的基础,是形成轴线特色风貌的前提;“以人为核心”主要表现为服务心态,是轴线空间首要服务对象是人的服务的根本,也是轴线空间能够存在的内在缘由。

空间形态、历史文态、环境生态与服务心态四个要素囊括了城市轴线建设从物质层面到非物质层面的重要属性,实现形态、文态、生态、心态“四态理念”相互融合是形成轴线特色空间与风貌的重要途径。因此,伊洛轴线的构建需要传承自身山水空间格局(形态),挖掘地域历史文化与现代文化(文态),促进城市空间与自然空间的融合(生态),构建以人为本的绿色城市客厅(心态)。同时,随着山水自然资源的有效利用(形态),绿地景观初步形成,城市绿地与自然绿地得以整合(生态),将会吸引更多的人流进入绿色城市客厅(心态),进而促进洛阳历史文化的传承与发展(文态)。只有“四态”相互融合、相互促进,才能最终形成伊洛轴线的良性发展链条,促进伊洛轴线整体格局的形成与形象的提升。

3.1形态——山水空间格局的传承

伊洛轴线根据洛阳城市轴线古今发展演变过程,延续了以往城市纵轴的南北发展方向,并且结合基地“山水环抱、主轴串景、水廊织城”的山水空间格局以及基本农田、水源地、山林地等资源条件,运用传统城市建设的风水学理论,力求构建出“城苑一体”的南北山水景观轴线。总的来说,伊洛轴线由伊洛河夹河滩地区的水生态文明示范区(图3)和伊滨新区中央轴带景观区(图4)两个板块构建而成,北边紧靠洛河,遥指邙山,跨过洛河和伊河两条主要城市河流,紧邻南边的万安山。伊滨新区中央轴带景观区内的商务湖、创智湖等水系景观节点和水生态文明示范区内的伊洛运河、洛河东湖、伊河东湖、龙肇湖、太平湖、白塔湖等水域景观节点,与区域内包括洛河、伊河在内的线性水系共同构成了洛阳东部城市的水生态网络结构。加之南部的万安山、北部的邙山两大绿色生态屏障,山水城市格局逐步明晰。伊洛轴线的建设不仅有利于对山水资源要素的统筹吸纳,形成特定的城市山水景观,而且有利于控制与引导洛阳东部的城市建设。

图3 伊洛河水生态文明示范区规划图Fig.3 Yi-luo river ecological civilization demonstration area plans

图4 伊滨新区规划图Fig.4 New Yi River District plans

与时代轴、景观轴相比,伊洛轴线突破了传统“高、大、上”的直轴束缚,利用水生态文明示范区内的伊洛运河和伊滨新区中央轴带绿地景观实现了“水轴”与“绿轴”的交相融合,使之向着“灵、秀、婉”的活轴转变,塑造出自然生动、空间多变、活动丰富和文化丰厚的轴线空间。其中,作为伊洛连通工程的伊洛运河全长达到5 km,宽度达80 m至150 m,是轴线的“水轴”部分,自北向南串联现状水体,蜿蜒而行,实现了洛河、伊河在空间位置上的提前交汇。通过洛河东湖、伊河东湖和伊洛运河的连通,将城市水系连接成网,形成湖、湾、河、溪、堤、岸、岛等,织成生态水景网络,把丰富的水资源变成城市建设的点睛之笔,进一步彰显洛阳北方水城的特色和水韵之都的风貌,真正实现人水和谐相处、相亲相融,不断造福洛阳人民。伊滨新区中央轴带景观区是伊洛轴线的“绿轴”部分,其形式变化多端,内容丰富多样,常有绿地、广场、水体等景观元素分布,有较高的绿地率。规划以生态为本,打造活力时尚的城市中轴带,构造清新舒适的新城绿肺,蓝脉水道与绿脉斑块有机结合打造有氧活动空间,有效协调周边地块多种功能及氛围,构建核心区市民休闲娱乐体验的城市综合性滨水绿地,是人们进行户外活动的主要场所(图5)。沿中央生态公共服务轴两侧布置商业娱乐、生态文化设施、高档办公建筑、行政和高档公寓,形成国际化、生态化的商业商务综合区(图6)。

图5 伊洛轴线分段示意图Fig.5 Sectional sketch map of Yi-luo axis

图6 伊洛轴线功能分区示意图Fig.6 Functional zoning map of Yi-luo axis

总之,伊洛轴线在整体空间形态上“对山”“顺水”,与时代轴、景观轴组成城市的轴线束群,共同展示了洛阳城市建设的“天人合一”,将为洛阳未来实施组团发展、改善热岛效应、打通断头廊道、建设海绵城市、完善城市绿道、优化城乡功能等提供骨架支持。

3.2文态——地域文化的保护与延续

洛阳城市山水特征明显,文化资源丰厚,历史遗存规模宏大,拥有三项世界文化遗产,价值突出。伊洛轴线的构建应在“城苑一体”的总体形态格局下,依托深厚的历史人文基础,从基地环境出发,结合人工改造,保重点、复风貌、继文脉、重宣传,提高洛阳市历史文化特色知名度,形成独具洛阳风味的文化内涵。从轴线选址来看,伊洛轴线依托良好的生态本底与历史人文,西临隋唐洛阳城遗址、东接汉魏洛阳故城遗址与东汉陵墓南兆域,北靠邙山陵墓群,与白马寺等一批文化建筑遗产毗邻(图7)。其轴线区位选择考虑了各时期遗址的保护范围,从而避开遗址保护区,开辟新的区域,以轴线的形式“触隋唐”“枕汉魏”,整合各遗址文化资源,创造新的“洛阳模式”。

图7 伊洛轴与大遗址的关系Fig.7 The relationship between Yi-luo axis and great site

水是洛阳城市之韵,文化是洛阳城市之魂。处于伊洛河夹滩地区的伊洛文明向来有着堪比“西方两河文明”之“东方两河文明”的国际美誉。现在的伊洛河水生态文明示范区内名胜古迹星罗棋布,需要将丰富的历史文化资源优势和水资源优势尽快转化为发展优势,能够更好地彰显千年帝都的深厚底蕴,进一步增强城市的文化软实力。因此,规划将伊洛轴线上连接的水生态文明示范区定位为“以文化为魂,注重文脉传承,打造全球华人文化朝圣地”,在建设时更是紧紧围绕“世界圣城、丝路起点、千年帝都、牡丹花城”四大城市名片,将河洛文化的深厚内涵融入总体规划与设计之中,彰显示范区厚重的历史文化底蕴和鲜明的文化特色,着力打造全球华人寻根问祖、朝圣先贤、拜谒华夏文明的文化中心[10]。以伊洛运河为例,其通航连接了白马寺与龙门石窟等佛教景观,为当代佛文化的传播提供了一条水上“丝绸之路”。同时,在示范区内重点建设湿地观光、文化休闲、农业观光、乡村体验、特色美食、健康养生等旅游度假项目,构建一个集历史和现代、集生态和人文于一体的旅游胜地,处处体现文化内涵丰富的洛阳城市风情[11]。与伊洛河水生态文明示范区传统文化形象的展示相比,伊洛轴线伊滨新区段则主要展示的是当代与未来的关于科技创新等方面内容的先进文化,是洛阳乃至全国的商务中心与科研中心。

3.3生态——城市绿地与自然绿地的融合

城市的建设依托于自然环境,城市化的进程可以被看作是在自然环境之上创造出适宜人类居住的城市环境的过程。在传统的城市建设中,人们往往更加注重于城市建成区内的人工绿地建设,而忽视了城市建设区域之外具有优质自然景观的特殊地带。这也导致了城市绿地的功能通常只能局限于城市内部环境的改善、城市用地之间的隔离和提供模拟环境的审美功能等,绿地生态效益的发挥受到严重制约。将城市建设用地之外与城市关系密切的有价值的自然要素进行保留并纳入到城市规划范围之内,利用城市轴线对外围的自然绿地按照规划要求进行保护和引导,完善区域生态绿地保护体系,促进区域内城市绿地和自然绿地的整合,将会为城市空间特色和风貌建设提供一种切实有效的措施。

洛阳市建成区外围生态景观绿地与建成区内城市绿地联系较弱,邙山、周山、龙门山、万安山等重要斑块间生态联系通道出现阻隔与断裂,未形成贯通的生态绿地系统。现有绿地难成体系,导致对于保护和利用良好的自然环境、控制城市无序蔓延以及改善城市环境的作用不明显。洛阳市中心城区生态格局的基质为建成区内外的大区域农田以及周围山体。伊洛轴线作为沟通城市南北的新轴线,连接着邙山和万安山两大生态斑块,是保证城市绿地与周围山体、基本农田以及规划备用地等自然绿地得以整合的重要纽带,同时是城市物质流、信息流、能量流和生物流的重要生态廊道。利用伊洛轴线对城市的控制和引导作用,深化郊野森林公园体系,环城生态环建设,完善绿地系统结构和布局,形成合理的公园体系和廊道景观。建立一专多能的区域生态绿地保护体系,构建“山、水、田、城”城苑一体的生态景观框架和复合型生态绿地结构,通过轴线输送良好风、气品质的南北气候通道,有效地改善城区气候环境,实现洛阳城市绿地建设的“天人合一”。

3.4心态——绿色城市客厅的构建

绿地是构成人居环境的生态基础,其服务对象首先是对人的服务,通常表现为绿地在维持城市风貌、塑造城市形象、改善人的视觉心理、提供城市交往空间、疏解工作压力、恢复身心健康等方面的心态服务功能[4]。为创造最佳的人居环境,提升绿地的心态服务功能,关键在于城市中绿地开放空间的建设。作为最富生命力的自然要素的集合体,绿地开放空间对维持城市生态系统平衡、提高市区环境质量起到极为显著的作用[12]。城市轴线是由一个个重要点状开放空间与线状开放空间组成的,其绿地布局不仅与城市中大型公园,大面积绿地的文化、娱乐、体育设施相结合,而且与基本农田、水源地、山林地保护相结合,共同形成具有调节城市气候环境、扩大游憩场所、增强防灾能力和阻止城市蔓延等综合效应的城市大结构开敞式布局框架的城市形态,很大程度上促进了绿地对人们的心态服务功能。然而,这样的开放空间布局相对独立,对洛阳城市形象的提升依然收效甚微,必须依托城市轴线打造几个绿地开放空间重要节点,形成绿色城市客厅分散点,作为展示洛阳形象、塑造城市魅力、融合城市文化、体现城市活力、促进城市发展的窗口,让人们“进的来,留得住”。

图8 伊洛轴城市客厅集群Fig.8 Urban living room cluster map of Yi-luo axis

城市作为一个多元化的集合体,一个城市并不仅仅局限于拥有一个城市客厅,而是由数个侧重不同的城市客厅通过城市轴线进行串联形成集群,成为中央活力区和形象展示区,构建起城市发展的整体格局框架。未来沿伊洛轴线打造的城市客厅主要有三个,分别是:伊滨新区中央轴带景观区中的滨河商务中心、科研服务中心和伊洛河水生态文明示范区中沿龙肇湖构成的千年帝都文化园(图8)。三个城市客厅充分利用伊洛轴沿线得天独厚的山水自然资源、生态资源,有机融合洛阳丰厚的历史文化资源,大力发展文化旅游、生态旅游和休闲度假项目,建设洛阳城市生态客厅和文化客栈。其中,滨河商务中心是跨在伊河流域上的一颗璀璨“明珠”,沿环形水域布置老人、儿童等主题公园,更有牡丹文化的特殊显现,建筑、绿地、广场与水体浑然一体,打造一座滨水大型城市综合商务中心;科研服务中心是伊洛轴线最南端的城市客厅,临近万安山山体景观区域,以创智湖为中心,布置科研建筑,集中展示智慧城市的丰硕成果;千年帝都文化园是以龙肇湖为基础,沿湖布置慢行系统,打造伊洛文明园、运河风情园、龙艺术馆、帝王文化馆、帝都体验馆等文化设施,有效保护历史文化遗产资源,延续历史人文脉络,体现古今文化传承,共同烘托洛阳城市的文化氛围,对城市的历史文态进行了良好的提炼和展示,形成了区别于其他城市的重要标志。三个城市客厅都以水系为中心,呼应了洛阳“水廊织城”的景观系统布局,为洛阳水生态城市的建设奠定了坚实的基础。同时,滨水区域空气清新,视野开阔,构成了城市最具活力的开放性滨水空间,为人们亲水戏水提供了良好去处。

4结论与讨论

城市轴线作为一种传统的城市空间设计手法,不仅是古代洛阳城市建设的惯用手法,而且也被广泛运用于现代城市的规划和设计中。伊洛轴线的形成是新时期洛阳城市空间发展迅速扩张背景下的必然发展趋势。本研究以时代发展需求为根基,通过对时代轴、景观轴等现有轴线及其洛阳周边空间发展现状进行分析,在顺应洛阳山水城市的空间脉络和城市历史轴线的发展演化趋势上,总结出城市新轴线的发展定位。并且依托2013年新型城镇化工作会议提炼出形态、文态、生态、心态等“四态理念”,对伊洛轴线的构建提供了研究方法支撑,以此有效承接了洛阳自古以来的山水格局,延续了历史文脉,保护了生态环境,增加了服务空间。同时,“四态理念”作为新的研究方法,也为其他类似城市的轴线构建与分析提供了切实可行的探索尝试。由于新方法存在一定的局限性,未来还需要进一步的深入和具体研究,在实践发展过程中不断完善相关理论成果,从而为政府决策、城市规划编制提供强有力的科学决策支撑。

参考文献

[1]洛阳市政府.2014年洛阳市政府工作报告[R].2014.

[2]洛阳市统计局.2014年洛阳市城市发展报告[R].2015.

[3]洛阳市规划局.洛阳市城市总体规划(2010-2020年)[Z].2012.

[4]田国行.绿地景观规划的理论与方法[M].北京:科学出版社,2006:174-175.

[5]王建国.城市传统空间轴线研究[J].建筑学报,2003(5):24-27.

[6]张艳芬.广州规划第三条中轴线东部绿轴[N].南方都市报,2015-09-14(4).

[7]蔡海鹏.注重城市历史文化特色的城市绿地系统规划探索——以洛阳市为例[J].城市发展研究,2013(4):34-40.

[8]姚亦锋,陶潇男,黄燕.洛阳古都地理景观变迁研究[J].中国名城,2015(4):54-60.

[9]李爱军,吴宏岐.北宋以前河洛都市文化对广州城市规划的影响[J].地域研究与开发,2011(1):151-154.

[10]赵硕.伊洛河水生态文明示范区:水为景观文化为魂,内在美可不能少[N].洛阳晚报,2015-06-04(4).

[11]郝洋;陈亚.镶嵌在两河之间的明日水城[N].洛阳日报,2014-09-02(3).

[12]王胜男.城镇化进程中洛阳市区开放空间系统的分析与优化[D].开封:河南大学,2010:162-163.

(编辑:武英耀)

A research on the construction of Yi-luo axis in Luoyang based on “four aspects integration”

Wang Yongqiang, Zhou Xin, Tian Guohang1

(CollegeofForestry,HenanAgriculturalUniversity,Zhengzhou450002,China)

Abstract:Urban axis is usually referred to a kind of linear key element, which could control spacial structure in a city. It has a control and guiding role for some questions such as environmental degradation, lack of personality, loss of cultural and sprawl expansion under the background of urbanization in the new period. This paper was on the basis of spatial layout of landscape environment in Luoyang and the evolution of urban axis direction, started with the demand of the times, concluded the construction measures of Yi-luo axis in view of ”four aspects integration” including morphology, culture, ecology and mentality from the central conference of Urbanization. It was aimed at providing a way to explore the city axis in the context of the continuous expansion of urban space.

Key words:Yi-luo axis; Construction; Four aspects integration; Luoyang

中图分类号:TU984

文献标识码:A

文章编号:1671-8151(2016)05-0364-07

基金项目:国家自然科学基金面上项目(31470029);河南省产学研合作项目(142107000101);河南省交通厅科研项目(2013J49);河南省交通厅科研项目(2014Z06)

作者简介:王永强(1990-),男(汉),河南济源人,在读硕士,研究方向:城市空间形态*通讯作者:田国行,教授,博士生导师。Tel:15039083899 E-mail:tgh_0810@163.com

收稿日期:2016-01-20 修回日期:2016-02-16