三次产业间劳动力流动对城乡收入差距的影响——基于1978~2011年时间序列的实证研究

2016-04-11艾文卫王家庭中国人民大学商学院北京0087南开大学中国城市与区域经济研究中心天津30007

艾文卫,王家庭(. 中国人民大学商学院,北京0087;. 南开大学中国城市与区域经济研究中心,天津30007)

三次产业间劳动力流动对城乡收入差距的影响——基于1978~2011年时间序列的实证研究

艾文卫1,王家庭2

(1. 中国人民大学商学院,北京100872;

2. 南开大学中国城市与区域经济研究中心,天津300071)

[摘要]在经典二元经济结构以及劳动力转移理论的基础上,构建了以城乡收入一体化为目标、以城乡三次产业间劳动力转移以及发展现代化农业为途径的新型城镇化模型。随后,利用1978~2011年的时间序列进行实证分析,结果表明城、乡第二产业就业人数比重上升会扩大城乡收入差距,城、乡第三产业就业人数比重上升以及农业现代化水平提高会缩小城乡收入差距。因此,政府部门应该重视城乡一、二、三次产业融合发展,在当前阶段需特别注重发展农村非农产业促进农业剩余劳动力向非农产业转移以及提高农业现代化水平,为农民创造就地增收的条件,实现农村就地城镇化、农民就地市民化。

[关键词]城乡收入差距;新型城镇化;三次产业;劳动力转移;农业现代化

一、引 言

我国经济已经进入以结构调整来实现可持续发展的重要时期,城乡结构调整是经济结构调整的重要方面,而推进城镇化是优化城乡经济结构的重要途经,《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》①明确指出城镇化是保持经济持续健康发展的强大引擎。然而,如果城镇化发展不当,那么潜在的城乡冲突和矛盾将成为经济增长的摩擦石,甚至威胁国家稳定。目前城镇化进程已经暴露出土地资源浪费、生态环境破坏、失业农民增加、城乡收入差距扩大等问题(ZHANG&SONG,2003)[1]。在这种背景下,中央政府适时地提出要走“中国特色新型城镇化道路”,来应对城镇化进程中的风险挑战。新型城镇化的一个重要方面就是农村就地城镇化、农民就地市民化,要实现这一点必须发展和完善农村的三次产业②,一方面为农民创造就地增收的途径,另一方面为农民提供就地消费的环境。本文试图在回顾经典二元经济结构以及劳动力转移理论的基础上,构造一个以城乡收入一体化为目标、以城乡三次产业间劳动力转移为载体、以农村三次产业发展为重点的新型城镇化模型,以期对新型城镇化建设提供一些政策借鉴。

二、文献综述

城镇化的本质是城乡一体化,反过来说就是打破城乡二元结构,而核心是通过农业剩余劳动力向非农产业转移来实现不同部门的劳动者报酬收敛、消除城乡居民的收入差距(高帆,2012)[2]。刘易斯[3]在1954年率先提出“二元经济结构理论”,揭示发展中国家同时存在传统农业部门和现代工业部门,由于边际劳动生产率存在差异进而工资水平存在差异,导致劳动力不断从传统农业部门向现代工业部门转移,直至前者剩余劳动力被吸收完毕、工资相应上涨为止,从而实现“一元结构”。之后,费景汉和拉尼斯(1964)[4]对刘易斯模型进行修订和扩充,认为农业剩余劳动力转移的前提是农业生产率不断提高来满足工业部门对农业剩余的需求,否则工业部门会因实际工资上升而无法继续扩张来吸收农业剩余劳动力。乔根森(1967)[5]与费景汉和拉尼斯一样,也强调了农业剩余对保障工业部门发展和促进劳动力转移的重要作用。托达罗(1969)[6]对传统工资差异模型进行完善和延伸,指出城镇中存在的大量失业以及未充分就业人群无疑会影响外来劳动力在现代部门的就业概率,因此劳动力在决定是否从农村农业部门向城镇现代部门转移的时候必然会同时考虑两部门收入差异以及失业的风险,即劳动力转移过程取决于预期收入差异。

上述经典理论基于农村——城市、农业——工业的对立关系来分析“二元结构”向“一元结构”转变的过程,勾勒出城镇化的一般发展路径,即主要通过劳动力的产业间转移(传统农业部门向现代工业部门)和空间转移(农村向城市)来实现城乡收入一体化。然而,如果直接用上述理论来解释城镇化进程还存在三个缺陷:首先,假定经济社会中只存在农业和工业两个部门,忽视了第三产业对于吸收农业剩余劳动力进而推动城镇化的作用,而第三产业特别是批发、零售、餐饮等劳动密集型服务业由于较高的就业弹性无疑是农业剩余劳动力的新蓄水池;其次,假定劳动力可以在产业间和城乡间自由流动,忽视了现实经济生活中一些制约劳动力转移的因素,譬如户籍管理制度(陈吉元等,1994)[7];最后,假定劳动力的产业间转移必然伴随空间转移,忽视了农村发展现代工业、服务业从而就地转移农业剩余劳动力的可能性。因此,本文在刘易斯的“二元经济结构理论”基础之上,融合费景汉和拉尼斯、乔根森的农业剩余思想,以及托达罗的预期收益理论,再结合城镇服务业以及农村非农产业在城镇化进程中发挥的新作用,可以构建一个基于城乡一、二、三次产业间劳动力转移的新型城镇化模型,如图1所示。

图1基于城乡一、二、三次产业间劳动力转移的新型城镇化模型

(一)劳动力转移下的城镇化

1.以产业转移为载体的劳动力异地转移

城镇化的本质是城乡间收入趋于一致、消除二元经济结构,而目前的城乡收入差距恰恰构成劳动力转移的根本动因。由于第二、三次产业的边际生产率因而收入水平是高于传统农业部门的,导致了传统农业部门的剩余劳动力向二、三次产业的转移,即劳动力的产业间转移。又由于城镇是二、三次产业的主要聚集之地,在这一前提下,劳动力由农业向二、三次产业的转移就连带着劳动力由农村向城镇的转移,也就是说劳动力的空间转移是产业转移的附属产物。结合我国国情,劳动力的产业间转移和空间转移表现为大量农民工进城务工,据统计,2014年底全国农民工数量为2.74亿人③,农民工已经成为我国产业工人的主体。农民工进城快速提高了我国的“城镇化率”,因为现行的按居住地来统计的城镇化率是包含了农民工群体的。但是这种形式上的高城镇化率隐含着巨大的矛盾和挑战。一方面,农民工及其随迁家属虽然生活在城镇但却受户籍限制不能享受城镇的教育、医疗、养老、保障性住房等基本公共服务,往往生活在城镇的边缘地带,市民化进程滞后,出现劳动力流动与城乡收入差距扩大同时存在的现象(李宾和马九杰,2013)[8];另一方面,青壮年劳动力外流使得农村往往成为孤寡儿童的留守地,这种空心化现象使得农村、农业的发展更加后继乏力,这也是为什么近年来我国城镇化水平快速提高但却难以在整体上推进农民、农业、农村现代化(陈锡文,2011)[9]。因此,这种依靠非均等化公共服务压低成本推动城镇化快速发展的模式不应当再继续下去①,应探索农业剩余劳动力就地转移下的农村就地城镇化、农民就地市民化的新型城镇化路径。

2.以产业转移为载体的劳动力就地转移

如果农村也发展二、三次产业,打破城镇是非农产业的唯一聚集之地这一前提,那么以增收为目标的劳动力产业间转移就不一定伴随劳动力的空间转移。换言之,在相同的利益驱动下,可以实现劳动力从农业向农村二、三次产业的就地转移。而农村第二产业的发展,起源于20世纪70年代末乡镇企业的崛起。乡镇企业一方面创造大量就业机会,就地转移劳动力,缓解农村人口向城市聚集的压力;另一方面,由于乡镇企业以农产品加工企业为主,产业关联效应明显,既增大对农业部门农产品产出的需求,也为城市工业部门提供原料和半制成品。李克强(1991)[10]认为以乡镇企业为代表的农村工业部门可以看做传统农业与现代工业之间的桥梁,是打破城乡二元结构的重要力量,并提出农村农业部门、农村工业部门、城镇工业部门并立的“三元结构”是由“二元结构”向“一元结构”转化的必经阶段。而农村第三产业的发展既是产业结构演进的必然产物,也是农村就地城镇化的必然要求。不管是劳动力由农业向工业的产业间转移还是劳动力仍留在升级后的现代农业部门,技术进步都会导致有机构成提升,资本对劳动力的替代和排挤效应日益显著,因此如何转移从农业、工业部门剩余出来的劳动力,就成为城镇化的另一瓶颈。伴随着农村工业崛起而发展的农村服务业可以有效解决剩余劳动力转移难问题。并且,农村就地城镇化的一项重要内涵即在衣食住行等各方面为农村居民提供便利性和多样性,使其与城镇居民的消费水平和结构趋于一致,这必然要求农村在走工业化道路之余要发展配套的服务业。

(二)劳动力不转移下的城镇化

劳动力转移包括产业转移和空间转移,因此劳动力不转移指劳动力仍留在原来产业、原来地区,在本文中即指劳动力仍留在农村地区、农业部门。根据费景汉、拉尼斯和乔根森的理论,随着劳动力向工业部门转移,农业部门萎缩、导致农业剩余无法支撑工业部门的发展,而且农产品价格上涨导致工业部门无法继续扩张来吸收剩余劳动力。因此在发展工业的同时,必须发展现代农业,当农业边际生产率提高到与工业边际生产率相同的水平,按照边际生产率决定工资的规律,农业部门与工业部门收入趋于一致,那么劳动力就不需要发生转移,减少城镇化成本的同时,为工业部门继续供给农业剩余从而保障城镇化的可持续发展。发展现代农业的两个重要条件就是制度保障和技术进步。土地流转制度允许土地向少数农业大户聚集,促进了“小农”向“中农”甚至“大农”的发展,发挥土地规模种植效益,实现农业产业化经营方式。工业部门通过技术创新和改进,研发制造实用的农机设备投入到农业生产,提升农业的机械化水平,节约劳动力、提高生产率。服务业特别是流通业通过组织创新和模式创新,大力发展高效配送体系,提高农产品流通效率,保障农业部门的剩余可以在社会再生产系统中正常流转。因此劳动力不转移下的城镇化,表面上是依托农业的自身产业升级从传统农业发展为现代农业,实质上需要发达的第二产业和第三产业对农业进行反哺,是建立在一、二、三产业联动基础上更高层次的城镇化。

三、实证研究

(一)计量模型和数据来源

本文拟在前文理论分析基础上,构建如式(1)所示计量模型,来实证检验劳动力向城镇第二产业(URB2)、城镇第三产业(URB3)、农村第二产业(RUR2)和农村第三产业(RUR3)流动及农业现代化(AGRI)对城镇化水平(Y)的贡献作用。

因变量“城镇化水平”本文拟使用城乡居民人均收入差距来衡量,计算上等于城镇居民人均可支配收入比上农村居民人均纯收入,由于两者比值长期以来始终大于1,因此该比值越小越接近1说明城乡收入差距越小,城镇化水平越高。采用收入指标而非现行的人口比率指标来衡量城镇化,出于两方面原因:首先,城乡二元经济结构集中表现为城乡居民之间的收入差距,二元结构向一元结构转化或者说城镇一体化的核心是城乡居民收入一体化(高帆,2012)[2],而人口比率指标未能反映城镇化的这一核心;其次,以城镇人口比重衡量的城镇化水平具有迷惑性,譬如部分地方政府通过行政手段将村落改名为街道、将辖区内农村居民户口登记为城镇户口,从而人为提高城镇化率。城乡居民人均收入数据主要来源于历年《中国统计年鉴》,其中1979年、1981~1984年、1986~1989年的城镇居民人均可支配收入数据来自《新中国六十年统计资料汇编》。图2给出了1978~2013年城乡居民人均收入差距变动情况,可以看出自1985年以来人均收入差距总体是在不断扩大的,在2008年左右达到峰值,随后差距逐年缩小但人均收入比值仍在3倍以上,说明中国城乡二元经济结构特征仍非常显著。

自变量中URB2用城镇第二产业就业人数占全部就业人数比重来表示,URB3、RUR2、RUR3的定义类同。由于在现行的统计资料中,缺少按城乡两部门分开统计的一、二、三次产业就业人数数据,我们借鉴中国社会科学院农村发展研究所、国家统计局农村社会经济调查总队(2013)[11]将三次产业GDP进行城乡分解的思路,具体地:将第一产业全部视作农村的产业部门,不再分解;将乡镇企业第二产业就业人数作为农村第二产业就业人数的替代,然后用全国的第二产业就业人数减去农村部分即为城镇第二产业就业人数;第三产业就业人数的分解方法与第二产业相同。从历年《中国乡镇企业及农产品加工业年鉴》④(以下简称《乡镇企业年鉴》)可以获得1978~2011年乡镇企业各个细分行业⑤的就业人数数据,将乡镇企业的工业和建筑业就业人数相加得到乡镇企业第二产业就业人数,将乡镇企业总的就业人数减去农林牧渔业、工业和建筑业的就业人数得到乡镇企业第三产业就业人数。利用历年《中国统计年鉴》中得到的二、三次产业总就业人数分别减去乡镇企业所代表的农村二、三次产业就业人数即得到城镇二、三次产业就业人数。最后,将历年城乡二、三次产业就业人数分别除以当年全国总的就业人数得到各部门就业人数比重,其变动情况如图3所示。由图3可知,从1982年以后城镇第三产业一直是吸纳劳动力最多的部门;1985~2006年期间,除了1997年,农村第二产业一度超越城镇第二产业成为第二大就业部门;2006年之后农村第二产业部门的劳动力比重开始下降,与此同时城镇第二产业和农村第三产业的就业比重明显上升。

图2 1978~2013年城乡居民人均收入差距变动情况

图3 1978~2011年城乡二、三次产业就业人数比重变动情况

自变量“农业现代化”借鉴王贝(2011)[12]的做法,用农业部门相对劳动生产率来衡量,计算公式为第一产业占GDP的比重比上第一产业就业人数占总体劳动力数量的比重,该比值越大说明农业部门相对劳动生产率越高、农业现代化水平越高。

为了降低潜在的异方差水平,以及便于对模型的系数进行解释,本文对所有的自变量和因变量取对数。

(二)单位根检验

为了避免出现伪回归,首先必须对时间序列进行单位根检验,看数据是否平稳。本文采用Eviews 8软件对所有的自变量和因变量进行ADF检验。检验形式(c,t,k)按照如下准则确定:如果变量的走势图是在一个偏离x轴的位置随机变动,表明变量均值非0,则添加漂移项c;如果变量的走势图存在明显的向上或向下变化趋势,则添加趋势项t;最佳滞后阶数k一方面要足够大来控制序列自相关使得残差变成白噪声,另一方面又不能过大导致模型自由度降低、检验功效下降,本文依据MAIC准则来选取最佳滞后阶数。ADF检验结果如表1所示,lnY、lnURB2、lnURB3、lnRUR2、lnRUR3和lnAGRI的原序列均不平稳,在一阶差分后都变得平稳,即所有变量都存在一个单位根、属于I(1)过程。

表1 ADF单位根检验

(三)协整检验

由于所有的自变量和因变量都是非平稳序列,不能直接进行普通最小二乘估计(OLS);但是因为都是I(1)过程,属于同阶单整,可以进行协整检验,来判断变量之间是否存在长期均衡关系。协整检验方法通常有两种:Engle-Granger两步法(EG检验)和Johansen协整检验。EG检验采用一元方程技术,首先通过OLS对模型进行估计得到残差序列,然后对残差序列进行单位根检验,如果残差序列平稳说明变量之间协整,反之不存在协整关系。受检验技术的限制,当长期动态模型中包含多个变量时,EG检验无法检测出两个以上的协整关系(王黎明等,2009)[13]。因此本文使用Johansen协整检验,即基于向量自回归模型用极大似然估计法进行参数估计,并得到两个似然比(LR)检验统计量,分别为迹检验统计量(trace statistic)和最大特征根统计量(maximum -eigenvalue statistic)。结果如表2所示,迹检验表明存在一个协整向量,最大特征根检验虽然在5%的显著性水平上不能拒绝协整向量个数为0的原假设,但是检验统计量非常接近5%显著性水平下的临界值,因此综合来看可以认为存在一个协整向量,即本文变量之间存在长期均衡的稳定关系。

(四)误差修正模型结果

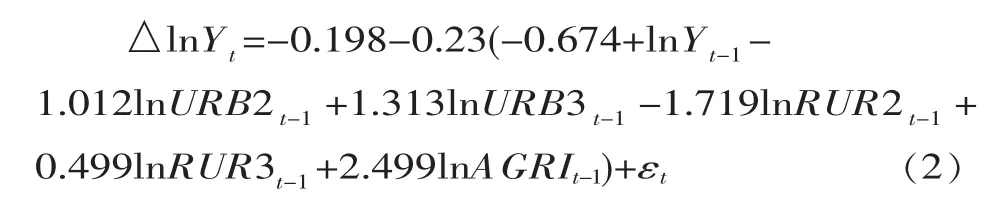

因为变量之间协整,符合建立误差修正模型(ECM)的前提条件。ECM模型的特点是方程右边包含协整方程的残差一阶滞后变量和各个变量的k阶滞后差分变量,可以同时反映变量的长期均衡关系和短期动态调整过程。ECM模型的滞后阶数k由相对应的向量自回归模型(VAR)的滞后阶数减1得到,根据SBIC准则确定的VAR模型滞后阶数为1,因此ECM的滞后阶数为0,即方程右边不含任何差分变量。本文所关心的以△lnY为因变量的误差修正模型估计结果如式(2)所示,所有系数均显著。

表2各产业就业人数比重的Johansen协整检验

式(2)括号内的协整方程揭示了本文自变量对因变量的长期均衡影响:城镇第二产业(lnURB2)和农村第二产业(lnRUR2)就业人数比重上升,均会扩大城乡人均收入差距;城镇第三产业(lnURB3)、农村第三产业(lnRUR3)就业人数比重上升以及农业现代化水平(lnAGRI)提高均会缩小城乡人均收入差距。具体地,lnURB2对lnY的弹性系数为1.012,即整体国民经济当中城镇第二产业就业人数比重每上升1%,城乡人均收入差距会扩大1.012%;农村第二产业就业人数比重每提高1%,城乡收入差距扩大1.719%;城镇和农村第三产业的就业人数比重每提高1%,城乡人均收入差距分别降低1.313%、0.499%;农业现代化水平每提高1%,城乡人均收入差距下降2.499%。在进一步的分析之前,我们可以结合当前中国国情作出如下两个假设:首先,由于劳动力素质、资本投入规模等要素积累方面的差距,我们可以合理地预期城镇第二、三产业的劳动生产率和工资水平是高于农村第一、二、三产业的;其次,城镇第二、三产业的主要就业群体为城镇居民,农村第二、三产业的就业群体基本为农村居民。因此,当城镇第二产业就业人数比重上升时,主要源自城镇居民的就业率上升,使得城镇居民人均收入增加;即便该比重上升的主要源泉是农民工进城务工,由于存在受教育程度和人力资本水平差距,在城镇第二产业中出现岗位分化,农民工主要从事“蓝领”工作,城镇本地劳动力主要从事“白领”工作(钟笑寒,2006)[14],即便处于同一岗位,在户籍制度影响下农民工往往受到歧视性待遇,与城镇本地劳动力同工不同酬(王美艳,2005)[15],这些因素均加剧城乡收入分化。农村第二产业就业人数比重上升可能源自两个方面:一方面可能是该部门吸纳了原本赋闲的农村剩余劳动力,从而提高农村居民的就业率、促进农民增收;另一方面可能是承接了部分从城镇第二产业转移出的劳动力,由于农村第二产业主要集中在劳动密集型、低附加值行业,在空间分布上又较为分散,存在资源浪费、规模不经济、市场竞争力不强等弊端(赵勇,1996)[16],其工资率是低于城镇第二产业的,并且随着劳动力供给数量的上升农村第二产业的工资率进一步下降,因此这种情况下农村居民人均收入反而下降。本文的实证结果表明两种机制中后一种机制的效应是居于主导地位的,与潘文轩(2010)[17]的发现一致。这虽然与我们的预期不相符,但是随着农村工业的产业结构转型和升级,劳动生产率和劳动者报酬水平将逐渐提高,其未来应该能够发挥出促进城乡收入收敛的作用。城镇和农村第三产业的就业人数比重上升均能显著地改善城乡收入不平等现象,符合我们的预期,特别是农村第三产业诸如乡村旅游、休闲农业等附加值较高,经济效益较好,并且通常采取农民自主经营形式,创收致富效应显著。从本文实证结果来看,在所有因素当中,农业现代化具有最突出的缩小城乡收入差距的作用。结合现实,长期以来农业是农村最主要的产业部门,农作是农民最主要的收入来源,农业生产率低下是制约农民收入增长的最主要因素。通过土地流转制度改革和土地经营方式转变,传统粗放式农业向现代集约化农业发展,一方面可以获得规模经济、提高农民的人均产出,另一方面释放出富余劳动力向二、三次产业转移,拓宽农民的收入来源,两种途径均能有效地提高农村居民的收入水平,从而缩小城乡收入差距。

协整方程前的系数即误差修正系数,其符号反映了调整的方向,其绝对值反映了调整的的速度。误差修正系数为-0.23且在1%的显著性水平上显著,符合反向修正机制,说明经济体具有自动纠正偏差向均衡动态调整的特征。每当上一期城乡人均收入差距lnY偏离相对各个自变量应有的长期均衡水平1个点时,经济体便会在下一期朝相反的方向调整0.23个点。

四、结论与政策意义

本文在经典二元结构理论以及劳动力转移理论的基础上,构建了以城乡收入一体化为目标、以城乡二、三次产业间劳动力转移以及发展现代化农业为途径的新型城镇化模型。运用1978~2011年的时间序列进行实证分析,结果表明城、乡第二产业就业人数比重上升会扩大城乡收入差距,城、乡第三产业就业人数比重上升以及农业现代化水平提高会缩小城乡收入差距。尽管农村第二产业的就业人数比重上升出乎意料地会加剧城乡收入分化,但我们认为这只是在当前阶段农村工业存在一些弊端下的暂时现象,随着农村工业的产业结构转型和经济效益转好,其在未来将显著地改善城乡收入不均等矛盾。本文结论的政策意义在于,在新型城镇化道路上需要改变以往城市倾向的经济政策(陆铭、陈钊,2004)[18],重视农村三次产业的发展,加快农村劳动力向非农产业的转移,建立保障农民就地增收的长期有效机制,实现农村就地城镇化、农民就地市民化。具体可以从如下几方面来着手进行:①加大对农村教育培训的投资力度,一方面地方政府可以通过税收减免、财政补贴等优惠政策鼓励各类企业、机构在农村创办技工学校,帮助农民学习和掌握从农业向非农产业转移所需的必备技能和知识;另一方面通过增加对农村科教文卫的财政支出来提高农村教学质量,让农村下一代享受更好的教育、获得更好的人力资本积累,防止就业岗位和工资差异的代际遗传(王美艳,2005)[15]。②完善农村基层金融服务体系,为农民开展各类农业或非农生产经营活动提供便利的融资渠道,方便农民从多种途径创收致富,结合当前农民贷款难的现状,应逐步通过制度安排扩大农村有效抵押物范围,允许农民将农村土地承包经营权、住房财产权、宅基地使用权等进行抵押贷款(国务院发展研究中心农村部课题组,2014)[19],以解决自身资金少、融资难问题。③加强农村产业结构和空间规划,结合当地的自然资源或者人文资源禀赋,发展特色主导产业而不是“千村一业”,充分发挥地域优势;与此同时产业内的企业在空间分布上相互邻近,一改以往农村工业散、乱、差的无组织状态,充分发挥产业集聚效应,以此来提高农村非农产业的经济效益,在吸纳农业剩余劳动力的同时可以提供较高的劳动报酬。④深化土地流转制度改革,引导土地向种养大户、专业合作社、农业龙头企业等新型农业经营主体的成片流转,并且给予相应的财政、税收、金融方面扶持,譬如加大农机农具采购补贴力度,为农业生产提供针对性的金融保险服务,降低农业经营风险,以此来鼓励农业向规模化、产业化、现代化经营方式发展,提高农业的生产效率,促进农民收入增长、实现城乡收入一体化。

[注释]

①国家新型城镇化规划(2014-2020年),http://www.gov.cn/ zhengce/2014-03/16/content_2640075.htm,中央政府门户网站,2014-03-16。

②本文中一、二、三次产业分别对应农业、工业(含建筑业)和服务业,两种说法在文中会交替出现。

③人社部:农民工总量、外出同比增幅双下降,http://news.xinhuanet.com/politics/2015 -03/01/c_127529885.htm,新华网,2015-03-01。

④目前农业部最新公布的为《2012中国乡镇企业及农产品加工业年鉴》,因此本文拟研究1978~2011年城镇化水平与城乡一、二、三次产业间劳动力转移的相互关系。

⑤《中国乡镇企业及农产品加工业年鉴》将国民经济行业分组为:①农林牧渔业;②工业(包含采矿业和制造业);③建筑业;④交通运输仓储业;⑤批发零售业;⑥住宿及餐饮业;⑦社会服务业;⑧其他。

[参考文献]

[1] ZHANG,H.L.,SONG,S.F. Rural-Urban Migration and Urbanization in China: Evidence from Time -Series and Cross -Section Analyses [J]. China Economic Review 2003(14):386-400.

[2]高帆.中国城乡二元经济结构转化的影响因素分解:1981-2009 年[J].经济理论与经济管理,2012(9):5-18.

[3] LEWIS,W.A. Economic Development with Unlimited Supplies of Labor[J]. The Manchester School,1954,22(2): 139-191.

[4] FEI,J.C.H.,RANIS,G. Development of the Labor Surplus Economy: Theory and Policy [M]. Homewood,Illinois: Richard D. Irwin for the Economic Growth Center,Yale University,1964.

[5] JORGENSON,D.W. Surplus Agricultural Labor and the Development of a Dual Economy[J]. Oxford Economic Papers,New Series,1967,19(3): 288-312.

[6] TODARO,M.P. A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries[J].The American Economic Review,1969,59(1): 138-148.

[7]陈吉元,胡必亮.中国的三元经济结构与农业剩余劳动力转移[J].经济研究,1994(4):14-22.

[8]李宾,马九杰.劳动力流动对城乡收入差距的影响:基于生命周期视角[J].中国人口·资源与环境,2013(11):102-107.

[9]陈锡文.工业化、城镇化要为解决“三农”问题做出更大贡献[J].经济研究,2011(10):8-10.

[10]李克强.论我国经济的三元结构[J].中国社会科学,1991(3):65-82.

[11]中国社会科学院农村发展研究所,国家统计局农村社会经济调查总队.2013~2014年:中国农村经济形势分析与预测[M].北京:社会科学文献出版社,2013:32-34.

[12]王贝.中国工业化、城镇化和农业现代化关系实证研究[J].城市问题,2011(9):21-25.

[13]王黎明,王连,杨楠.应用时间序列分析[M].上海:复旦大学出版社,2009:238-239.

[14]钟笑寒.劳动力流动与工资差异[J].中国社会科学,2006(1):34-46.

[15]王美艳.城市劳动力市场上的就业机会与工资差异——外来劳动力就业与报酬研究[J].中国社会科学,2005(5):36-46.

[16]赵勇.城镇化:中国经济三元结构发展与转换的战略选择[J].经济研究,1996(3):63-68.

[17]潘文轩.城市化与工业化对城乡居民收入差距的影响[J].山西财经大学学报,2010(12):20-29.

[18]陆铭,陈钊.城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004(6):50-58 .

[19]国务院发展研究中心农村部课题组.从城乡二元到城乡一体——我国城乡二元体制的突出矛盾与未来走向[J].管理世界,2014(9):1-12.

(责任编辑:李萌)

The Impact of Labor Migration among Three Industries on Urban-Rural Income Gap——A Time Series Study from 1978 to 2011

Ai Wenwei1,Wang Jiating2

(1. School of Business,Renmin University China,Beijing 100872,China;2. Research Center of China Urban and Regional Economies,Nankai University,Tianjin 300071,China)

Abstract:Based on the classic dual economic structure and the labor force transfer theory,the article constructed a new urbanization model,which aims at achieving urban-rural income integration and takes three industries of the urban and rural areas and the modern agriculture development as its realizing routes. Then,utilizing time-series data from 1978 to 2011,the article conducted an empirical study. The results show that the rise in both urban and rural second industry's employee ratio could enlarge urban-rural income gap,while the rise in urban and rural third industry's employee ratio,and the enhance of the agricultural modernization level,could narrow urban-rural income gap. Thus,the government should pay attention to the coordinated development of the three industries. Currently,developing non-agricultural industry in rural areas to facilitate the removal of redundant labor to the non agricultural industries,and implementing modern agriculture industry to increase agricultural productivity,should be of their high priorities,thus to create income increasing opportunities for farmers locally and to realize localized urbanization and urbanization of local farmers.

Key words:urban-rural income gap;new urbanization;three industries;labor force transfer;agricultural modernization

DOI:10.13253/j.cnki.ddjjgl.2016.03.011

[中图分类号]F124.7

[文献标识码]A

[文章编号]1673-0461(2016)03-0062-07

作者简介:艾文卫(1989-),女,江西上饶人,中国人民大学商学院博士研究生,研究方向为城市经济、流通经济;王家庭(1974-),男,山东诸城人,经济学博士,南开大学中国城市与区域经济研究中心副教授,硕士生导师,研究方向为城市与区域经济、土地与房地产经济。

基金项目:中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金资助)项目(2015030240)。

收稿日期:2015-09-04

网络出版网址:http://www.cnki.net/kcms/detail/13.1356.f.20160202.2130.020.html网络出版时间:2016-2-2 21:30:20