淮北市三区文物古迹的调查与分析

2016-01-15闫红,解华顶

淮北市三区文物古迹的调查与分析

闫红,解华顶

(淮北市博物馆,安徽 淮北235000)

摘要:第三次全国文物普查中,淮北市市辖三区共登记不可移动文物212处。如此众多的文物古迹,需要文物工作者作进一步的分析与研究,明确淮北文物古迹的分布特点、保存现状及损害变化原因,从而为准确判断淮北市文物保护形势、科学制定文化遗产保护政策和规划提供依据。

关键词:淮北市;文物古迹;调查;分析研究

收稿日期:2015-06-01

作者简介:闫红(1961-),男,安徽灵璧人,淮北市博物馆馆长、高级政工师,研究方向为文物学、博物馆学;解华顶(1983-),男,安徽利辛人,淮北市博物馆馆员,研究方向为考古学及博物馆学。

中图分类号:K872

文献标识码:A

文章编号:1671-8275(2015)04-0124-04

Abstract:According to the third national cultural relic census, 212 immovable cultural relics are registered in three municipal districts of Huaibei city. We need to make further analysis and research on the cultural relics and historical sites, make clear the distribution characteristics, the status quo of preservation and the reasons of damage changes of the cultural relics of Huaibei, so as to provide a basis for determining the situation of cultural relic’s protection accurately, formulating cultural heritage protection policies and planning scientifically.

众人皆知淮北市能源丰富,工业发达,孰不知它更是一座历史文化积淀极其丰厚的城市,独特的地理地貌及区位优势孕育了丰厚的文化资源。2009年底,淮北市第三次全国文物普查实地调查阶段结束后,市辖三区共登记不可移动文物212处,古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等类别的不可移动文物都有发现,这给我市增添了一笔宝贵的文化财富。面对如此众多的文物古迹,文物工作者们需作进一步的分析与研究,以对我市文物资源作宏观与微观的把握,从而为准确判断我市文物保护形势、科学制定文化遗产保护政策和规划提供依据。

一、文物古迹的总量统计与分类统计

为了更宏观把握我市文物资源状况,首先需要对市辖三区212处文物古迹进行总量统计和分类统计。

(一)总量统计

淮北市共登记不可移动文物212处,其中古遗址 22处,古墓葬 81处,古建筑 54处,石窟寺及石刻8处,近现代文物 42 处,其他类 5 处(图1)。

图1 淮北市市辖三区第三次文物普查不可移动 文物总量和分类统计比例图

(二)分类统计

为了更准确地把握各区域文物资源状况,我们需要对相山区、杜集区、烈山区这三个区的不可移动文物进行分类统计,还需要对这些文物古迹的年代、占地面积、保存状况等进行分类统计。

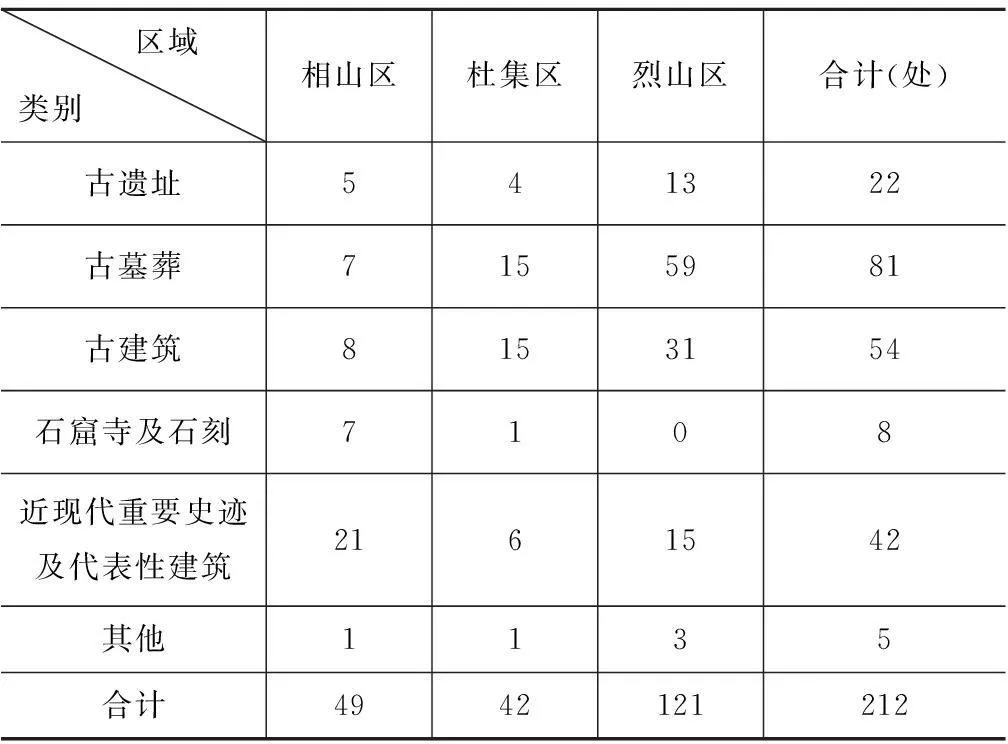

1.淮北市三区文物古迹种类统地

三区文物古迹按照古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑等类别进行分类统计(表1)。

表1 淮北市三区文物古迹分类统计表

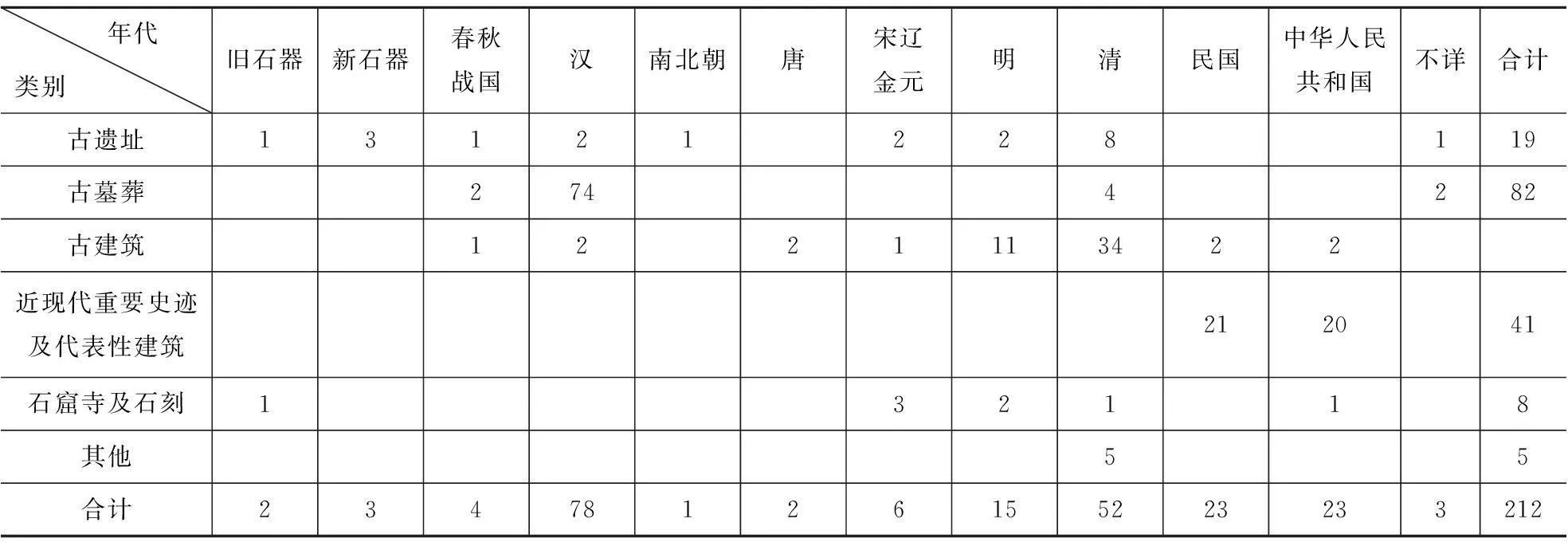

2.淮北市三区文物古迹年代统计

为了更准确的把握各个历史时期的文物古迹情况,我们对三区文物古迹按年代进行分类统计(表2)。

表2 淮北市市辖三区第三次文物普查不可移动文物年代分类统计表

3.三区文物古迹的占地面积分类统计

目前已公布的淮北市市辖三区所有不可移动文物的总占地面积是 5379426.79平方米。其中古遗址占地面积是 2577410.87平方米、古墓葬占地面积是1681888.53平方米、古建筑占地面积是 36355.3平方米、石窟寺及石刻占地面积是 2620.38平方米、近现代重要史迹及代表性建筑占地面积是1073720.73平方米、其他类文物占地面积是7430.98平方米。

4.三区文物古迹保存状况的分类统计

淮北市市辖三区不可移动文物保存状况总体上令人堪忧。古遗址类共有18处,现状较好的有1处,一般的有15处,较差的有2处。古墓葬类共有81处,现状较好的有10处,一般的有60处,较差的有11处。古建筑类共有54处,现状好的有1处,较好的有17处,一般的有28处,较差的有8处。近现代重要史迹及代表性建筑类共有42处,现状较好的有26处,较差的有16处。

二、淮北市文物古迹现状分析

如此众多的文物古迹及统计数据,需要文物工作者们作进一步的分析与研究,从而为准确判断淮北市文物保护形势、科学制定文化遗产保护政策和规划提供依据。

(一)文物古迹的年代及类别较为丰富的原因分析

淮北地区之所以文物古迹年代及类别较为丰富,主要原因是这里一直以来非常适宜人类居住,气候及地理环境优越。淮河流域新石器时代处于中国全新世大暖期(8500aB.P.~3000aB.P.),气候比较温暖,其中在7200aB.P.~6000aB.P.是稳定暖湿阶段,即大暖期鼎盛阶段。[1]1-18石山孜遗址距今7200余年,它与后来调查发现的渠沟遗址的年代正好处于大暖期鼎盛阶段,优越的自然和生态环境为原始先民提供了丰富的动植物资源和肥沃的土地,孕育了淮北的早期文明。烈山区化家湖遗址的存在说明早在6000年前的大汶口时期至商代淮北都有人类繁衍生息。四千多年前,相地曾是商汤十一世祖相土的封地,相土早年居相山,发文明之滥觞。春秋战国时期,相城不断发展成为区域性政治、经济、文化中心,春秋时宋国共公为避水患曾迁都相城,相城成为宋国之别都。[2]105-112秦时为泗水郡治,西汉为沛郡郡治,东汉为沛国国都。春秋战国至两汉为淮北历史上的繁荣期,因此在文物调查中发现淮北汉代遗存特别丰富,表现在三个方面,一是发现多处汉代城址,特别是相城城址,规模巨大,其南城墙下的大型排水设施与齐国临淄排水系统有相同之处;[3]4二是淮北三区发现大量汉墓群;三是发现大量汉代画像石。东汉末年的战乱和水患应是淮北衰落的主要原因,据《三国志·魏书·郑浑传》记载,魏沛郡太守郑浑在萧、相二县界兴坡遏,开稻田,曾叹“郡界下湿,患水涝,百姓饥乏。”[4]511晋武帝时期,沛国不满五千户,为小国之中尤小者。自东晋至南北朝,这里一直是戎马践踏之地,历经战争摧残,遂致一蹶不振。至北齐天保七年,废县为乡,属符离县。由于水患及战乱,人口锐减。因此从晋初至南北朝这段时期的文物古迹能保留下来的极少。隋朝,作为符离县的相城乡属彭城郡。唐置宿州,相城乡随符离县属宿州。隋、唐、宋时期,随着隋唐大运河的开通,王朝政治的稳定,淮北经济开始发展,人口也不断增加。因此这一时期的遗址、墓葬都有所发现。南宋至金元时期,黄河决口,黄河夺淮局面完全形成,黄淮地区的生态环境遭受了非常严重的破坏,洪涝灾害频繁,“大雨大灾,小雨小灾,不雨旱灾”成为淮河流域的真实写照。[5]230这一时期,经济衰退,人口流失。人民生活在水深火热之中,精神上信奉佛道者居多,这一时期的寺庙遗址、石窟寺及石刻等文物古迹多有发现。明清时期,淮北三区大部分属宿州相城乡,经过明朝移民政策及休养生息,相城乡人口越来越多。文物调查发现这一时期祠堂、古民居、古井保留下来的也有不少。明清时期佛教在淮北地区盛极一时,新修或重修了很多寺庙,因此文物调查中发现这一时期寺庙建筑或遗址较多。民国至中华人民共和国这段时期,是中国革命的艰难岁月,解放战争时期,淮北大地为淮海战役第三阶段主战场,这一阶段淮北地区留下了很多近现代重要史迹及代表性建筑。

(二)文物古迹的分布特点分析

淮北三区虽处黄淮平原,地势平坦,但其间也多有低山、丘陵。通过对淮北市文物古迹的调查,我们发现我市文物古迹的分布有以下特点:

1.古遗址类分布零散,山间、平原都有发现

寺庙与道观遗址大多分布在山间。古文化遗址、城址大多分布在平原。古遗址类一般面积较大,占地总面积在所有文物分类中最大。

2.古墓葬主要分布在山坡或山下台地,以汉墓和明清家族墓群为主

汉墓群集中分布在淮北的低山区或丘陵地带,一般多分布在山的南坡、东坡。这一方面与汉代葬俗有关,一方面与地势较高,文物古迹不易被淹没有关。汉墓主要有土坑墓、砖室墓、砖石混合结构墓、石棺墓、画像石墓、岩坑墓。汉墓群在烈山区的古饶镇、宋疃镇、烈山镇分布比较集中,占汉墓群总数的绝大部分,其中又以古饶镇汉墓群分布最集中。杜集区汉墓群集中分布在矿山集街道办南山村向北至石台镇梧北村的沿山一带。这些地区分布较集中一方面与其低山丘陵较多、海拔稍高有关,另一方面与汉代行政建置有关。汉墓群占地总面积在所有文物分类中也较大,从一个方面也说明淮北汉文化的发达。明清时期政府多次从山东、山西等地移民至淮北,淮北经济得到一定程度的发展,宗法制度也在淮北地区得到很好的体现,普查中发现了部分保存较好的明清家族墓群。

3.古建筑类分布零散,三区都有发现

我市古建筑多为寺庙、祠堂、民居以及古井。寺庙和祠堂的建筑风格以清代为主,大多为硬山顶,灰瓦青砖。古井以明清时期为主,因长期不用,大多已废弃。古井在杜集区的朔里镇、石台镇、段园镇这一区域分布较集中,这与明清移民政策有关,当大批移民至此,首先要解决的就是吃水问题,因此需要凿井,这些井大都为石砌水井。

4.石窟寺及石刻数量较少,分布较集中

有3处分布在市区相山上和相山周围,另有一处楼顶山岩画分布在杜集区石台镇白顶山行政村。

5.近现代重要史迹及代表性建筑三区都有分布,但在渠沟镇分布较集中

我市相山区渠沟镇,这里曾是淮海战役的主战场,在渠沟镇的很多自然村均能发现规模大小不等的烈士墓群。另外,淮北还发现了许多典型的“大跃进”、“文革”时期的工业遗产、农业遗产等,如赵集二级扬水站是当时皖北地区“学大寨”的典型建筑,现在已经公布为省级重点文物保护单位。

6.部分地区没有古遗址

相山区渠沟镇西部广阔的平原地区以及杜集区石台镇和朔里镇没有汉墓群及古遗址分布,也极少明代之前的不可移动文物分布。原因是这一带属于黄泛冲击平原,大量文物古迹被黄沙土掩埋地下,地表基本不见古迹。

(三)文物古迹保存现状及损害变化原因分析

我市文物古迹的保存现状不容乐观,有的文物古迹已遭到了不同程度的破坏。下面就我市文物普查中六大类别的不可移动文物的现存状况及损害变化原因分别进行分析:

1.古遗址保护现状除石山孜遗址为较好外,其它多为一般

损害变化原因主要是基本建设、农田改造以及农村建房对遗址造成破坏。我市主要以先秦遗址和寺庙遗址为主,在早年的农田平整中,好多遗址的部分被平整为农田,导致水土流失,对遗址造成了一定程度的人为破坏。

2.古墓葬类保存状况总体较差

损害变化主要原因是盗墓现象严重、城镇建设及村民生产等人为原因造成。发现的汉墓群绝大部分已遭不同程度的破坏,汉墓群上盗洞、残砖多有发现。

3.古建筑类保护现状总体不好

现有古建筑多为祠堂及寺庙、民居,大部分为清代建筑,距今至少有一百年以上历史。目前这些古建筑大多无专人维护。由于日晒雨淋,历经战火,“文革”破坏,祠堂木制结构腐蚀,以及新农村建设,古建筑本体遭到不同程度的损毁。目前保存较好的大多为结构坚固的古井。

4.石窟寺及石刻类保护现状一般

我市此类文物大部分是位于野外,风吹日晒,稍有风化和涂抹,此类文物古迹虽然不易损毁,但也需要做好防止风化侵蚀的措施。

5.近现代重要史迹及代表性建筑类保存现状稍好

此类文物以烈士陵园和烈士墓居多,年代并不久远。一些代表性建筑保存一般较好,但有些烈士墓,由于当时条件有限就地埋葬,年久失修,保存现状较差。

三、淮北市文物古迹保护与文化遗产旅游开发的重要意义

通过文物普查,摸清了我市的文物家底,为科学制定文物事业保护发展规划和政策提供了重要的、科学的、翔实的、全面的基础数据。第三次全国文物普查的结束标志着我市已经迈出了几十年来的摸家底阶段,进入到“文化精深阶段”,也就是对淮北历史文化资源深入系统的发掘和研究阶段。这一阶段需要我们把“静”文化变“动”,把“死”文化变“活”, 把“旧”文化变“新”,不仅要保护好现有的文化遗存,还要以历史文化资源为依托,做好文化遗产旅游开发,展现淮北风采,提升城市文化品位。

(一)文物古迹保护的重要性

在利用文物资源进行旅游开发的同时,首先要做到的是把文物古迹保护好。文物古迹记录了历史,反映了历史面貌,是前人留下的宝贵的财富,也是当今社会重要的一笔物质和精神财富。随着时间的推移,文物古迹所体现出来的重要的历史价值、艺术价值、文化价值、鉴赏价值、教育价值等逐渐为人们所认知,文化遗产保护的重要性也越来越受到人们的重视。从这个意义上来讲,保护文物古迹就是保护人类共有的财富,是对历史对人民负责任的表现。我党对传统文化的重视一以贯之,习近平总书记在2013年中央城镇化工作会议上指出:“城镇建设,要体现尊重自然,顺应自然,天人合一的理念,依托现有的山水脉络等独特风光,让城市融入大自然,让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁”。[6]这已经明确指出了城镇化建设要保护历史记忆,保护文化脉络,保护特色风貌,传承优秀传统文化,彰显特色文化,杜绝“千城一面”的出现。要真正找回我们城市的生命之源,找回城镇的灵魂,必须用习总书记的望得见山、看得见水、记得住乡愁的眼光来审视与考量,保护好现有历史文化资源。对于我市已公布为文保单位的文物古迹,应该结合实际,尽快划定保护范围和控制地带,树立保护标志碑,健全文物保护机构,加强文物执法及执法队伍建设,切实落实文物执法巡查制度。对于调查中发现的大量淮海战役烈士墓群应该上报市民政部门,做好下一步的烈士墓的保护,不能让英雄流血又流泪,因烈士墓群分布比较集中,可以考虑开发为淮海战役红色旅游区,成为爱国主义教育基地。

(二)文化遗产旅游开发的重要意义

让文化遗产活起来,这是2013年习近平总书记在中共中央政治局集体学习时的重要讲话中提出来的。怎样才能让淮北市的文化遗产活起来,惠及民生,进行文化旅游开发,是让文化遗产“活”起来的重要途径。

淮北市拥有丰富的历史文化资源,为文化遗产旅游开发提供了先决条件,如果能够依托区位优势及进行科学的规划与建设,我市的文化遗产旅游事业必将上一个新台阶。淮北市的柳孜运河遗址为世界文化遗产,运河文化内涵丰富,石山孜文化源远流长,汉文化独具一格,地方乡土文化更是千姿百态,别有韵味。

生态是城市发展的基础,而文化是城市发展的灵魂。党的十七大通过了“建设生态文明”的国策,并将之明确地写入了党纲。这是对历史负责、对后代子孙负责的科学发展观的体现,建设“生态文明”城市离不开历史文化资源,将文化之魂注入城市之形,城市才有了生机和活力。美国著名哲学家、经济学家柯布教授认为中国是世界上最有可能实现生态文明的地方,作为中国文化根基的儒、道、释所倡导的天地人和、阴阳互动的价值观,不仅是生态运动的哲学基础,也是未来世界的支柱性价值观。[7]5-11随着煤炭资源的枯竭,我市面临着产业转型的新局势,文化与旅游应是淮北产业转型发展的双翼。文化是旅游的灵魂,旅游是文化发展的重要载体。我们要通过科学创新,在推进文化与旅游融合发展上实现新突破,让文化来提升旅游素质、丰富旅游内涵、提高旅游档次,让旅游来促进文化事业建设、文化产业发展。如果我市的城市规划建设上能超越现代意识并走出一条新路——“后现代化”的生态文明之路,把我们最具有地方特色的文化品牌打出去,走向世界!那么不久的将来,淮北市将被建设成为最靓丽、精致的“生态文明”之城。

参考文献:

[1]施雅风,孔昭宸.中国全新世大暖期气候与环境[M].北京:海洋出版社,1992.

[2]陈立柱.战国时宋都彭城辨[J].安徽史学,2009(3).

[3]杨忠文,解华顶.安徽淮北相城战国至汉代大型排水设施发掘简报[J].中原文物,2010(2).

[4]陈寿.三国志[M].裴松之,注.北京:中华书局,1964.

[5]卞利.沧桑治淮五百年[C]//安徽人文讲坛演讲集③[M].合肥:黄山书社,2010.

[6]胡勘平.望得见山、看得见水、记得住乡愁——2013年中国生态文明建设述要[N].光明日报,2013-12-23(12).

[7]柯布,刘昀献.中国是当今世界最有可能实现生态文明的地方——著名建设性后现代思想家柯布教授访谈录[J].中国浦东干部学院学报,2010(3).

责任编辑:之者

Investigation and Analysis on the Cultural

Relics of Three Districts of Huaibei City

YAN Hong, XIE Hua-ding

Key words:Huaibei city; cultural relics and historic sites; investigation; analysis and research