从全球史观窥探高中历史新教材的学术性视野

——以2007年人教版教材为例

2015-12-24江苏省苏州市吴江高级中学俞秀萍

江苏省苏州市吴江高级中学 俞秀萍

从全球史观窥探高中历史新教材的学术性视野

——以2007年人教版教材为例

江苏省苏州市吴江高级中学 俞秀萍

文章以全球史观为视角,从人教版高中历史新教材编写的体例、教学内容的各个环节来透析全球史观在教科书中的渗入,以期同行们关注新史观,转变教学思维。

全球史观高中历史新教材学术性视野

全球史观又称整体史观,是以全球视野来考察人类社会发展进程的历史观念和史学研究方法,特别强调将人类社会的历史作为一个整体来看待。它以宏观和联系的角度考察和分析人类社会从分散到整体的历史演变过程,注重事物之间的联系性,尤其是不同地区的横向联系。新课改实施后,高中历史教科书实行“一标多本”,即依据《历史课程标准》同时编写呈现了多个版本的教科书,如人教版、人民版、岳麓版等,但不论哪一版本,都散发着浓郁的时代气息,都在不同程度上运用和渗入了“全球史观”这一史学新成果。下面以2007年人教版新教材(以下简称为“新教材”)为例,简要剖析全球史观在其中之体现。

一、从编写体例看全球史观的整体视域

新教材一改过去按照通史和中外分编的体例,而采用了中外合编的专题史体例,即以一系列模块和专题的形式来展示重大历史事件。以必修1和必修2单元目录为例,我们不难发现,新教材按照古代、近代和现代的历史时序,采取“先世界后中国”的中外合编形式呈现,如此编排使中国史融入了世界史发展中,突出了中外历史的因果联系和横向比较。

二、从中外历史内容的分布看全球史观的运用

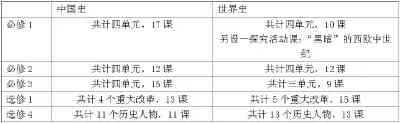

新教材改变了旧教材侧重于中国史的倾向,加大了世界史(外国史)的比重。笔者将必修和选修1、选修4课程中的中外历史内容进行如下统计:

如上表所见,新教材选取的中外史内容比较平衡,甚至在选修部分世界史内容比重高于中国史,改变了以往“重我轻他”的格局。新教材如此史无前例地加重世界史的分量,对世界特别是西方国家和地区的政治、经济、思想文化给予前所未有的关注,这在很大程度上反映了编者力图以全球史观来阐释历史,使学生更全面深刻地了解中国和世界的意图。比如,必修1和必修3分别增选了“古代希腊罗马的政治制度”、“西方人文主义思想的起源”的内容,弥补了旧教材缺失世界古代史的不足,并有意与古代中国政治制度、中国传统文化的主流思想形成横向对比,符合“认识人类政治文明的多样性,理解和尊重世界各地区、各国、各民族的文化传统,形成开放的世界意识”的新课标要求。

三、从单元前言看全球史观的渗透

前言部分,作为每一单元的主要线索和纲要提示,在教学中起着重要作用。而新教材必修1的“前言”也注意把中国置于世界政治历史发展的大坐标中,如第四单元《近代中国反侵略、求民主的潮流》的前言写道:“17世纪40年代,有两件大事在世界的东方和西方几乎同时发生。在东方,满洲八旗铁骑涌入山海关,建立起统治中国的最后一个封建王朝——清。在西方,英王与议会矛盾激化,爆发内战,宣告世界资产阶级革命时代到来。清王朝虽然开创了‘康乾盛世’,但那只是落日的余晖,很快就黯淡下去。反观西方各国,随着资本主义生产的发展,实力迅速增强。它们对内实行资产阶级的民主制度,对外推行扩张政策。”这简短的几句文字以强烈的历史对比法,反映出鸦片战争前夕中西方社会的差距,也勾勒出近代中国进行反侵略、求民主的世界历史大背景和世界潮流,从中,学生直接获得许多有益的启示。

四、从课后思考题看全球史观的运思

在必修2《开辟新航路》一课中,第25页“学习延伸”中设有一道思考题:比较郑和的航行同迪亚士、哥伦布的航行,并做出评价。这道题的文字材料不多,但意图很明显,通过引导学生比较中外航行的不同之处(即历史现象)并分析原因,提高他们对中外历史知识的综合分析和判断能力,最终透过现象通过理性思维挖掘更深层次的认识——郑和同迪亚士、哥伦布的航行本质上体现了当时在东西方存在着两种不同的海洋开拓模式和人类交往模式。在必修3《西方人文主义思想的起源》课后的“学习延伸”中也设置类似的思考题:阅读以上材料(略),想一想,孟子的思想与古代希腊哪位思想家有何相似之处?虽然答案很简单,但是这一题在引导学生对比同时代中西文化方面起到了有效的提示。

高中历史新教材在编写体例和内容上,不同程度地透视着“全球史观”这一新的史学观念和方法,它以宏观的、联系的视角来叙述历史,将有利于学生从整体上把握历史发展的脉络,使其形成历史发展的宏观视野,培养其开放的世界意识和开阔的国际视野。对此,我们一线教师应当重视并在课堂教学中逐步加强对这一史观的渗入,应当更加关注学术,与时俱进,同时更新观念,使学生学会多视角地认识历史事实和历史问题。