亲历操作过程 感受多样方法

2015-09-10傅文泽

傅文泽

“有趣的测量”是北师大版数学教科书五年级下册第四单元《长方体(二)》的内容,其主要学习任务是“经历测量石块体积的实验过程,探索不规则物体体积的测量方法”。执教这一课时不可避免要组织学生进行测量物体体积的实验,笔者感觉教材中只是进行石块体积的测量具有一定的片面性和单一性。因此,为了使实验更贴近生活实际,让学生了解更多的测量方法,同时增加活动的趣味性,课堂上笔者采用了让学生分小组测量不同物体体积的教学方式,重点引导学生体验实践与探究的活动过程,鼓励学生尝试用多种方法解决实际问题。以下是本节课教学实践的主要环节,与大家共享。

【教学环节一】情境导入,提出问题

教师利用多媒体播放一组物品,其中有规则物体(如长方体、正方体),也有不规则物体(如土豆、橡皮泥、石块、泡沫塑料、螺丝钉、小玻璃球、肥皂块、黄豆和木块等)。然后引导学生思考以下问题:

(1)这些物体中哪些能直接计算体积?怎样计算?

(2)哪些物体不能直接计算体积?为什么?

以游戏抢答的方式呈现,对于第一个问题学生很快指出了长方体和正方体可以直接计算体积,并说出运用体积公式计算。到第二个问题,学生能指出其中的不规则物体不能直接计算体积,在问到“为什么”时,学生都反映它们“坑坑洼洼”“不平整”“没法用公式算”等,对学生的回答,教师进行总结并指出这些物体“不规则”,在教师的引导下,学生纷纷发问:“怎么计算不规则物体的体积呢?”

(说明:《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出,数学教学应“从学生实际出发,创设有助于学生自主学习的问题情境”。在本环节,教师利用有趣的图片和抢答游戏激发学生的学习兴趣,引导他们进行思考,在教师引导下,学生主动提出“怎么计算不规则物体的体积呢?”的问题,为下一环节的开展做了很好的铺垫。)

【教学环节二】探索方法,分组实验

一、组织讨论测量的方法

出示问题:怎样利用学过的知识来测量不规则物体的体积?

教师首先播放“乌鸦喝水”动画。

学生看完动画后,先独立思考问题,然后分组讨论,最后全班交流。由于有了动画的启示,大家都争先恐后提出自己的想法,主要有两种:一种是“排水法”,即把物体完全浸入盛有水(水不满)的长方体容器中,测量放入物体前后水面的高度差,用“底面积×高度差”求出升高的水的体积,即物体的体积。另一种是“溢水法”,就是把物体完全浸入盛满水的容器中,把溢出的水倒入有刻度的量杯中,直接读出溢出水的体积,即物体的体积。值得一提的是,有的学生提出用“降水法”,即先测量放进物体后水面的高度,再测量取出物体后水面的高度,然后再计算体积。这种方法一出,马上被其他学生否决,理由是拿出物体后物体表面会沾上水从而导致测量误差。最后,教师与学生共同总结:“排水法”和“溢水法”利用的是“等积变换”原理,即不规则物体的体积=物体排开水的体积。

二、分小组动手实验

全班学生分成8个小组,每个小组分别从土豆、橡皮泥、石块、塑料泡沫、螺丝钉、肥皂块、黄豆和木块中选择一样作为测量对象(其他测量工具如长方体形状的透明玻璃杯、水槽、量筒、刻度尺等已事先准备好)。实验之前教师提出活动要求:

(1)应先制定测量方案,再动手实验,小组成员要分工合作。

(2)容器中的水要适量,测量的物体要完全浸入水中。

(3)读取数据时,玻璃杯要放平,视线应与液面相平。

(4)同一物体要测量三次,取平均值,实验的结果填入下表中。

(5)实验时要注意保持教室和桌面的卫生,不许大声喧哗、吵闹。

物体

名称 试验

次数 实验

方法 容器的底面积/cm2 放入物体前水面高度/cm 放入物体后水面高度/cm 物体的体积/cm3 平均值

第一次

第二次

第三次

通过课堂观察发现,所有小组都选择了“排水法”或者“溢水法”中的一种进行测量,但是各小组开展的状况各不相同。有的小组进展很顺利;有的小组似乎遇到困难,比如有一个小组测量的是塑料泡沫,学生抱怨泡沫老是漂浮在水上难以测量;还有的小组虽然测出体积但是结果不太满意,比如其中一个小组测量对象是肥皂块,学生怀疑肥皂块容易溶解在水里,从而导致测量结果不准确。教师要求各小组各自针对实验中遇到的问题寻找解决办法,经过一番探索,有一些小组找到了解决的办法,还有一些小组无法解决自身的问题。

三、活动交流与总结

请各小组代表汇报实验的情况(包括测量的物体、方法和结果等)。

在交流中,学生提出的疑问主要有三个,第一,“黄豆和螺丝钉体积都太小,放进水里水位基本没变化,怎么测量?”第二,“塑料泡沫和木块会浮在水上,难以测量,有什么解决的办法?”第三,“肥皂块容易溶解在水里会导致结果不准确”。教师适时把这些问题抛给学生,学生顿时开始议论纷纷,出乎教师意料之外的是学生提出不少好办法,比如:针对第一个问题有学生提出用“凑数法”测量,比如放多一点的黄豆(如100粒)到水里,求出这些黄豆的总体积,再求一粒黄豆体积。对于第二、三个问题,有的同学提出用沙子(或面粉等)来代替水用“埋沙法”进行测量;还有的提出把肥皂包一层保鲜膜……此刻学生的思维相互碰撞,擦出了许多智慧的火花。随后,教师对这些方法进行肯定并总结,重点说明“凑数法”和“埋沙法”的做法并告诉学生这些方法与“排水法”的道理一样,都是利用“等积变换”原理。最后,教师要求未完成实验的小组根据刚才的建议采取适当的方式重新测量一次,大家都得到了比较满意的结果。

(说明:在本环节中,主要让学生经历“提出问题—探索方法—制定方案—实验操作—交流总结”的探究活动过程,鼓励学生在“做实验”的过程中主动发现问题,敢于提出质疑,让学生通过独立思考、小组合作等形式自主寻找多种解决问题的方法,培养学生综合应用所学知识解决实际问题的能力。)

【教学环节三】解释应用,拓展延伸

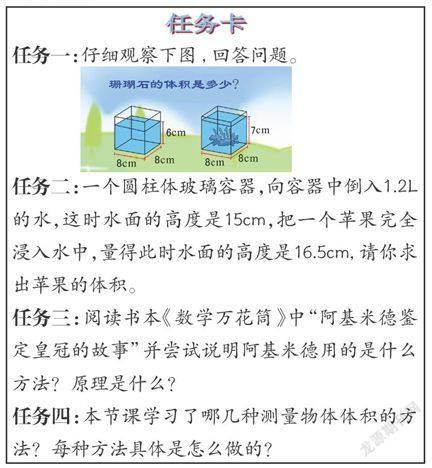

独立完成任务卡,然后与小组成员交流,最后全班交流。

对于任务一,学生的完成情况比较好。对于任务二许多同学提出应先求出容器的底面积,然后再求上升水的体积,这是大多数学生的做法。还有学生提出不同方法,如:水面的高度差是1.5cm,1.5cm是15cm的十分之一,因此苹果排开水的容积是0.12L,它的体积为120立方厘米等等。教师在肯定这些方法的同时,鼓励学生应用多种方法解决问题。任务三和任务四允许学生发表自己的看法,教师针对学生的回答进行点评和补充。

(说明:任务卡的主要目的一方面是巩固学生对新知识的理解,另一方面是让学生尝试解决实际问题,使学生能够学以致用。这些任务由学生先进行自主思考解决再进行全班交流,目的是提高学生独立解决现实问题的能力。)

【教学思考】

北师大版数学五年级教师用书提到“有趣的测量”这节课其中一个教学目标是“在实践与探究过程中,尝试用多种方法解决实际问题”。教科书安排了一个用“排水法”测量石块体积的实验,如果按照书本那样只是进行石块的测量,不仅测量结果单一,而且容易限制学生的思维。以往许多教师在执教这一课时,只要求学生掌握“排水法”测量石块的体积,在课堂中学生虽然懂得了其中的道理,会做题目了,但是从长远来看,可以想象学生在遇到测量其他物体体积时定会不知所措。所以,笔者认为很有必要让学生体验一下不同物体体积的测量过程,有必要让学生多了解几种测量方法。因此,课堂上教师采用分小组测量不同物体体积的实验方式,引导学生经历观察、思考、操作、计算、推理等一系列的探究过程,重视学生在活动过程中获得的情感体验,鼓励学生勤于思考、敢于质疑,提倡解决方法的多样性。学生在做实验的过程中通过独立思考、自主探索和小组合作等形式主动发现问题、分析和解决问题,从而获取知识,提高数学思维水平,真正做到在“做中问”、在“做中想”、在“做中学”。

(福建省南安市水头镇康店村康龙小学 362342)