学生简算能力的培养

2015-09-10赵薇萍

赵薇萍

简便计算是“数的运算”中的基本内容之一。简算方法的掌握和灵活运用,对于培养学生思维的灵活性和解决问题的能力具有十分重要的意义。简算要强调合理、灵活。因此,在简算中如何培养学生的求简意识和求简思维也就成了小学数学教学中要研究的重要课题之一。本文笔者就结合多年的教学实践来谈谈小学阶段应如何培养学生简便计算的能力。

一、突破常规设定,培养求简意识

(一)打破学段界限,全程培养

计算教学是一个长期复杂的教学过程,要提高学生的简算能力也不是一朝一夕的事。一般认为,简便计算主要是第二学段的学习任务,是在学习了加法和乘法运算定律后重点训练的一项技能,可事实上简算蕴含在学生学习数学的每个阶段。因此,从学生入学开始,教师就要做个有心人,改变简便运算呈阶段性教学的现状,让简便思想渗透于数学教学之始终。

一年级阶段学习的“20以内进位加法”的凑十法可作为简便意识的启蒙,如9+3,先把3分成1和2,9和1凑成10,10再加上2就是12。虽然提倡算法多样化,但凑整始终是简便计算中的一种主要方法。而在学生学习5+1=6、1+5=6时就可以渗透加法交换律。学习了“20以内连加连减”和“加减混合”时,在学生熟知按顺序计算后,亦可渗透凑整思想。如练习中出现3+6+4、8+5+2这样的算式时,可引导学生从简便运算的角度去观察题目,启发学生思考,怎样算可以简便些,可以问一问“怎么算可以更快一点呢?”“为什么8加2先算比较快”等等。这时候简便意识的种子就开始萌芽了。因为有了凑十法的基础和对加法交换律的了解 ,学生比较容易掌握。二年级学习“100以内连加”时,教材中也出现了凑整,如28+34+22,课本中有简便算法,列竖式计算时课本提示先把个位的2和8加起来凑成10再加4。此时,教师可以让学生比较普通算法与凑整算法哪种更方便,结果一样吗?你喜欢哪一种算法?在潜移默化的渗透中学生对凑整这种方法就有了感觉。简算意识要从小熏陶,数感才会增强。

进入第二学段,随着学生对数的认识的范围不断扩大,数感也不断增强,系统学习简便计算的时机也开始成熟了。《义务教育教学课程标准(2011年版)》在第二学段“数与代数”的具体目标中就明确指出“探索并了解运算律,会应用运算律进行一些简便计算”。简便计算能力是在学生数感发展、运算能力较强的基础上形成的,而简便计算能力的提高又能促进学生数感的发展和计算能力的增强。这一学段的计算教学除了继续培养数感外还应着重培养学生的模型思想、应用意识和创新意识。人教版的简便计算都安排在运算定律学习之后,并且是集中在这段时间进行强化教学。有的教师在这一块教学内容结束后,便将简便计算束之高阁,鲜有提起,久而久之学生又开始循规蹈矩地按原来的运算顺序进行计算。因此,对于简算意识的培养需要教师在这一轮系统的学习和训练结束后依然锲而不舍地引导学生应用。

(二)超越题目要求,处处留心

在学习运算定律之后,由于学生在短时间内大量接触了简便运算,头脑中的简便意识得到了强化,所以在后续学习中碰到计算题,尤其是脱式计算,就会问一句:“老师,要简便计算吗?”这说明简便计算还没有成为学生的一种内在需要,没有养成习惯。这时,教师应该用肯定的语气告诉学生:“不管题目有没有要求,能简便计算就简便计算。”平时练习中也要经常提醒学生,不管是口算还是笔算,不管是一步计算还是混合运算,不要拘泥于题目要求,计算之前要留心观察,能否简便。

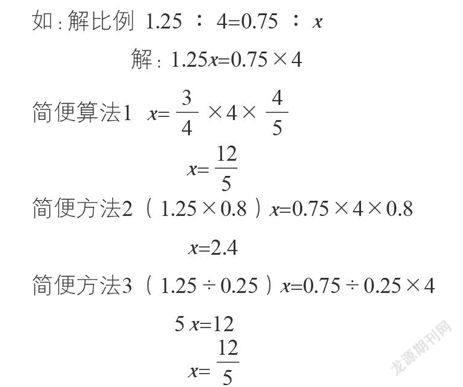

如:解比例 1.25∶4=0.75∶x

解:1.25x=0.75×4

简便算法1 x=×4×

x=

简便方法2 (1.25×0.8)x=0.75×4×0.8

x=2.4

简便方法3 (1.25÷0.25)x=0.75÷0.25×4

5 x=12

x=

这道题没有简便意识的话,一般的做法就是按部就班地先算0.75×4=3,再算3÷1.25=2.4。这道题目不涉及简算,简便特征也不明显,但仔细分析数据特点,就会发现采用以上几种方法,就简便多了。

(三)打通板块领域,时时求简

简便运算渗透于计算教学的角角落落,只要我们做个简算的有心人,时时处处都能发现简算的影子,其实不仅在计算题中有简便算法,在解决问题中也有简便算法。

如:一个圆锥形小麦堆,底面周长为9.42m,高1.2m,如果每立方米小麦重0.75吨,这堆小麦重约多少吨?(得数保留一位小数)

列式:(9.42÷2÷3.14)2×3.14×1.2××0.75

此题一般的算法都是先算小麦体积,从左往右按顺序计算,除以3时除不尽,保留一位小数。运用简便算法,则可将1.2××0.75结合起来算,等于0.3,再乘底面积,就方便多了,而且根本不用因为除不尽而取近似数。乘计算较麻烦,可通过约分的方式把它消去。当然这些处理都是建立在非常熟悉简便计算方法的基础之上的。

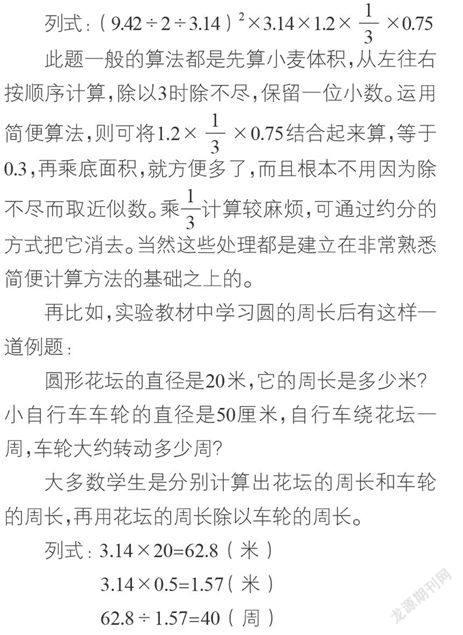

再比如,实验教材中学习圆的周长后有这样一道例题:

圆形花坛的直径是20米,它的周长是多少米?小自行车车轮的直径是50厘米,自行车绕花坛一周,车轮大约转动多少周?

大多数学生是分别计算出花坛的周长和车轮的周长,再用花坛的周长除以车轮的周长。

列式:3.14×20=62.8(米)

3.14×0.5=1.57(米)

62.8÷1.57=40(周)

由于有第一个问题存在,一般算法就如上所示,实际教学中,教师不妨删去第一个问题,问“如果知道花坛直径和自行车直径,求车子绕花坛一周,可怎么列式计算?”学生列式 (3.14×20)÷(3.14×0.5),这时就可以引导学生运用简便方法两边同除以3.14,得出花坛周长除以车轮周长的结果就是花坛直径除以车轮直径的结果,此时学生还没学“比和比例”,所以只能用商不变的规律来解释,但其中也凸现了简算的较高境界,就是能创造性地解决计算问题。

二、重视方法教学,提高简算能力

(一)注重日常积累,蓄势待发

培养学生简便计算的能力,首先要重视基本的口算训练。“20以内的加减法”“100以内的加减法”“表内乘除法”“多位数乘一位数”等等知识都是简算的基础。这些内容都要在理解算理的基础上强化训练。

在教学“100以内加减法”时,教师要重点引导学生发现和为100的两个加数之间的联系,如个位凑十,其他位凑九。多练习42+58=( ),23+( )=100,( )+36=100,( )+( )=100这类题,能增强学生对特殊数的敏感性。教学“多位数乘一位数”时,要求学生记住12×5=60、25×4=100、75×4=300、15×4=60、125×8=1000、25×8=200等这一类积是整十、整百、整千的数的特征,对于这类题要达到脱口而出的熟练程度。加强25×4=100和24×5=120、16×5=80和15×6=90等相似题的比较。引导学生发现5和任何双数相乘都能得到整十数的规律。像13×7=91、29×3=87、17×3=51等这类题也要让学生练熟,这对后续的分数计算中约分很有帮助。点点滴滴的积累正是为了之后的厚积薄发。注重口算的基本训练,能提高学生应用法则的能力,但在教学中还应注意两点:其一,不动笔,动笔计算不利于提高口算能力,亦不利于培养学生思维的敏捷性。其二,计算时要有速度的要求,使学生有一种紧迫感。

到了第二学段除了要继续训练口算外,还需要让学生记住一些常用的数据,如学习“分数、小数、百分数的互化”后,记住=0.25=25%,=0.125=12.5%……记住这些常用数据,也能增强对数据的敏感性。遇到合适的机会时能及时转换数据,使计算简便。

(二)观察数据特点,敏锐感知

有简算意识,就要有良好的观察能力。在进行简便运算时,要能准确地观察数的特点、算式的特点,如观察数是不是接近整十、整百、整千……哪些数的和、积是整十、整百、整千……在计算减法时,有没有和被减数尾数相同的数,因数与因数之间有没有包含关系(便于约分),等等。还有一些特殊数,如11×11,可以采用“两边一拉,中间一加”的方法;个位是5的两个相同的两位数乘两位数,积的末两位是25,前两位是因数的十位乘比它大一的数的积,如25×25=625,6是2×(2+1)得来的。

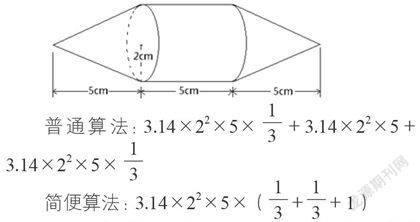

比如,求下面这个零件的体积。

普通算法:3.14×22×5×+3.14×22×5+3.14×22×5×

简便算法:3.14×22×5×(++1)

这一简便算法得出的原因,就在于仔细观察数据特点。因为仔细观察,不难发现该零件中的圆柱和圆锥等底等高,把底面积乘高的积提出来作为公因数再乘份数,就简便多了。因此,教师在日常的教学与联系中都应有意识地训练学生计算之前先看数据特点的习惯,观察前后数据是否有联系,有什么样的联系。

(三)掌握运算定律,激发需求

运算之所以能简便,关键在于综合、灵活地运用计算性质、定律,化繁为简、化难为易。运算的性质、定律、规律都具有严密的推理和形成过程,要让学生深刻理解和领会,教师在教学时就要尽量通过实例加以说明。

比如“乘法分配律”的教学是运算定律教学中的难点,如果离开具体情境的支撑,学生就难以理解和掌握。所以,结合生活情境,让学生在理解实际意义的基础上进行感悟,是行之有效的方法。如学校的体训队要购买12套训练服,其中上衣每件53元,裤子每条47元,买这些衣服一共要花多少钱?要求用不同的方法来计算,比一比哪种更方便。使学生感受到两种方法是有联系的,是解决问题的不同途径,有利于他们选择简便方法,从中感受到分配律的价值。同时,比一比,也让学生在解题过程中经过观察、分析、比较后自行悟出的简便算法,产生于他们自己的解决问题的需要。

正是基于这样的生活场景,学生的头脑中才会留下深深的烙印:简便计算并不仅仅是一种数字游戏,而是一种解题策略选择上的需求。长此以往,学生就能在不需要强调简便计算的情况下去自主地分析、选择。才能把学到的知识内化为自己的知识,简算就有可能成为自觉的行为。

三、训练简便技能,发展求简思维

由于简便计算在一定程度上改变了算式原来的运算顺序,根据运算定律、性质和规律等重组运算顺序,在合理恰当的基础上,使计算变得灵活、简便和快捷,所以对学生思维品质的培养起着十分重要的作用。

(一)巧于凑整,培养思维的灵活性

思维的灵活性反映了思维活动在选择角度、运用方法、展开过程诸多方面的灵活程度。可进行以下几方面的训练。

1.凑。就是把数凑成整十、整百、整千等,或者凑成与被除数有包含关系的数,再进行计算,即用凑整法。如:÷÷=÷(×)。

2.分。就是把运算中的一个数拆开,分别与另一个数运算,便于凑整运算。如:3.2×25×125=(25×0.4)×(125×8)。

3.靠。就是把一个接近整十、整百、整千的数看成整十、整百、整千数,再根据实际情况调整。多减要加,多加要减,少加再加,少减再减。如:687+198=687+200-2。

(二)勤于归纳,培养思维的深刻性

思维的深刻性是指思维活动的抽象程度与逻辑水平。可进行以下几方面训练。

1.略。根据0和1在运算中的特殊性,使计算步骤省略。如:3.2÷0.125=(3.2×8)÷(0.125×8)。

2.消。把两个相对应的数(如+3与-3)对消,减少运算步骤。如:×0.5×÷0.5=×。

3.转。转化运算方法,化繁为简,便于心算。引导学生总结规律,加深对知识的理解和记忆。如:(52+)÷13=(52+)×=52×+×。

(三)善于变通,培养思维的独创性

思维的独创性一般表现为多思善想、新颖独特等特点。可利用以下几个技巧进行训练。

1.调。根据需要适当调动数的位置,便于应用定律或凑整。如:×+×=×+×=×(+)。

2.通。就是改变运算顺序,变型不变值。根据法则定义,改变运算符号和数据,促使学生对知识融会贯通。一是抓逆运算,二是掌握特殊性质,加深对题目的深刻理解,从而培养学生思维的独创性,提高学生巧算能力。 如560×95%=560×(1-5%)=560-560×5%。

3.变。就是根据数据特点,把某个数合理拆分,再重新组合。如:999×999+1999=999×999+1000+999=999×(999+1)+1000=1000×(999+1)。

这些简算方法的提炼和总结其实质就是在培养学生的模型思想,虽然培养学生思维能力的途径是多渠道的,但由于计算涉及的面广,所以通过抓简算来促思维的方法还是很有效的。总之,通过简便运算,注重学生思维能力的培养训练,能有效地提高教学质量,并能促进学生运算技能的提高。

通过以上一系列方法,最终的目的是要让学生的简算意识变“被动”为“主动”,简算思维变“束缚”为“突破”,运算方法变“普通”为“灵活”。只要学生头脑中有简算意识,掌握一定的简算技巧,简算就能成为思维的一种习惯。现在,我们强化学生简算意识,让他们形成科学、合理、灵活的思维习惯,为提高运算智力,培养独创性 、创造力打好基础。更重要的是,当学生将来走上社会,面对纷繁复杂的问题,或解决一个科学问题时,他的这种科学、合理、灵活的思维方式,同样会产生强有力的效应。

(浙江省宁波市北仑区华山小学 315800)