“变教为学”视角下的数学规定性知识

2015-09-10吴海燕

吴海燕

在数学的学习内容中,有一些属于“规定性”知识的学习。如一些数学术语、概念、名称、表示方法等,此类知识带有十足的“数学味”,一般都比较抽象,学生不易理解和掌握。常常是教师对该类知识极其重视,却还是会出现教师教得累、学生学得累的情况。那么如何在“变教为学”的课堂中教学规定性知识呢?本文笔者就结合教学实践来谈一谈。

一、走进课堂,依据现状找问题

以三年级上册“分数的初步认识”为例,有教师是这样展开教学的。

1.课件呈现4块月饼。

师:要把这四块月饼平均分给2个小朋友,每人几块?

生:把四块月饼平均分给2个小朋友,每人2块。

师:你能列个算式吗?

生:4÷2=2(块)

2. 课件呈现2块月饼。

师:要把两块月饼平均分给2个小朋友,每人几块?

生:把两块月饼平均分给2个小朋友,每人1块。

师:怎样列式?

生:2÷2=1(块)

3. 课件呈现1块月饼。

师:要把这一块月饼平均分给2个小朋友,每人几块?

生1:要把这一块月饼平均分给2个小朋友,每人半块。

生2:每人一半。

生3:每人0.5。

生4:每人二分之一。

师:能列个算式吗?

生:1÷2=( )(块)

师:0.5是小数,以后我们会学习。“一半”写到算式后面不合适,刚才有人说二分之一。谁说说二分之一是什么意思?

生:把一个月饼平均分成2份,每人二分之一。

师:谁听明白他说什么了?再说说二分之一是什么意思?

生:把一个月饼分成2份,每人二分之一。

师:怎么分的?

生:平均分。

师:一定要说是平均分成2份。谁再说说二分之一是什么意思?

生:把一个月饼平均分成2份,每人得到的是二分之一。

教师再找几个学生重复如上的语言,进行强化。然后学生们都能说出如上的准确话语了。

这样的教学状况在我们日常的课堂上可谓是屡见不鲜,但学生是否真的学明白了呢?从对分数意义的理解来看,其中涵盖两个要素。其一是对“平均分”的认识;其二是知道平均分成的份数和要表示的份数。对于“平均分”教师很重视,因此执教教师在一开始的设问中就强调“平均分”,于是学生回答时能顺着教师的设问在表达中重复“平均分”。可是后面又出现学生不说平均分的情况了,教师采取的是让学生多次重复的方式,强化学生的语言表述。在二分之一的理解上,先是教师在学生生成的资源中挑出二分之一,然后采用了借一个学生的准确表达告知其余学生,其他学生多次重复的方式。由此可以看到,较为抽象的分数意义的学习,在理解分数意义的两个要点上,教师采用的方法是简单的告知和强行的灌输,多数学生的学习方式就是简单记忆与机械模仿。这显然违背了“变教为学”的理念,而学生看似会说的背后,也并不是真正的理解。

二、科学分析,找寻策略再尝试

我们不妨首先来分析一下这节课的内容。“分数的初步认识”显然是属于规定性知识的教学内容,从整数到分数,对学生来说是认知上的突破。所谓规定性知识,体现的是人的主观意志,一旦为多数人所认可,就会成为约定俗成的知识。这类知识具有主观的特征,它有产生的背景,在规定的背后存在其合理性。因此,笔者认为带领学生经历知识产生的过程,感受知识产生的需求,参与知识的创造过程,在交流理解中与他人、与前人碰撞思想,完善认知,可以有效形成学习规定性知识的路径。基于以上分析,笔者带着“分数的初步认识”再次走进课堂进行实践。

(一)在分物品的过程中感知平均分的存在

师:今天老师也给你们带来一个数,你知道是多少吗?

1.课件呈现

生:4块月饼,“4”。

2.课件呈现2个小朋友。

师:要把这四块月饼分给2个小朋友,怎么分,每人多少?

生1:每人2块。

生2:男生3块,女生1块。因为男生吃得多。

生3:男生1块,女生3块。男生照顾女生。

师:这些分法都行,在生活中都会出现。如果你是其中一个小朋友,你喜欢哪种分法,为什么?

生:我喜欢每人2块,因为这样分公平。

师:同学们都希望社会是公平的,为了相对的公平,我们在生活中常常会采用平均分的方法来进行物品的分配。

3.课件呈现2块月饼和2个小朋友。

师:要把这两块月饼分给2个小朋友,怎么分,每人多少?

生:平均分,每人1块。

4.课件呈现一块月饼和2个小朋友。

师:要把这一块月饼分给2个小朋友,怎么分,每人多少?

生:平均分,每人半块。

(二)在创造与对比中认识分数、理解分数

师:这半块还能用我们之前认识的像1,2,3,4……这样的数来表示吗?我们可不可以创造一个数来表示这半个,把你的想法在练习本上写一写。

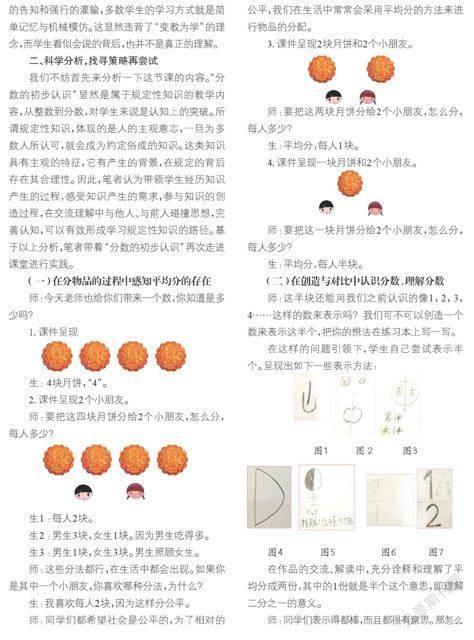

在这样的问题引领下,学生自己尝试表示半个。呈现出如下一些表示方法:

图1 图 2 图3

图4 图5 图6 图7

在作品的交流、解读中,充分诠释和理解了平均分成两份,其中的1份就是半个这个意思,即理解二分之一的意义。

师:同学们表示得都棒,而且都很有意思。那怎么办呢?用哪一个呢?谁想用哪个用哪个吧,怎么样?

生:不行,得每次都解释,要不然别人可能看不懂。

师:看来得统一,那为了表达和交流的方便,我们不但要统一,还要跟前人统一。那前人是用哪种来表示这半个的呢?

教师呈现分数,介绍分数,学习分数的写法、读法,各部分名称,深化意义的理解。

三、分析对比,看思维的创新

改进之后的教学,学生借助生活经验理解了生活中广泛存在的平均分现象;借助对数的认识的回顾,引发认知上的冲突,走进了自己创造数的实践活动当中;借助同伴的交流与对比深刻理解了的意义,从而对于统一的表示自主地接受。整个学习历程是主动而快乐的,知识的习得是在自主思考、交流碰撞、分析辨别的过程中达成的,是有需求的主动学习。而其中最出彩的地方是让学生自己用数表达“一半”这个环节,从学生琳琅满目的作品中,可以解读出学生的思维大致分为三类。

第一类,理解意思,能用图表示,但不能自我规定(如:图2、图3、图4)。这样的学生属于认真努力听话型。理解能力强,能够在可控范围内清楚表达自己的想法,但创新的意识不强。

第二类,学习主动,提前习得知识,再现出来的不是自己的想法,是之前学到的他人的想法(如:图5、图6、图7)。这类学生学习积极主动,把课余的许多时间也用到了学习上。但习得知识的同时丢失了自我,在他们的表达中多见他人的想法,不见自己的思考。如图5这样的学生,他写出了这么多的形式,却没有一个是这个学生头脑中自己的东西。学生在获取知识的同时却失去了发现问题、解决问题的自我体验的空间,缺失了创造的乐趣。

第三类,学生会思考,会应用,敢想敢做(如:图1)。这位学生的表达与众不同,在这非同一般的形式下显现的是怎样的想法呢?他的解释是:半个比0个多,比1个少。不能用0表示,也不能用1表示,那它在0-1之间,所以,我就0用一半,1用一半,这样就表示半个。创造了一个在现实背景下,已学知识的基础上有理有据的数,贴切又形象地表达了半个的意思。当然这个创造还不够严谨,但显现出学生闪亮的思维能力,既有对原有知识的灵活应用,又有缜密的分析与辨别,还有清晰的逻辑推理。这基于理性分析的创造,非同于瞎猜和乱想,这不正是数学上要培养和激发的良好品质吗?

无论是哪一种表达方式,都是值得教师给予肯定的,特别是富有创造性的学生思维更应该给予鼓励,这也正是“变教为学”的精髓所在。

规定性知识通常被认为只需要告知,不需要探究。但是没有经历自助探索的知识,又如何能在学生的思维中扎根呢?笔者所进行的教学实践显然很好地解开了这一问题。在规定性知识学习的过程中有意识地给学生提供一些需要创新的事件,让学生在解决问题的过程中感受到已有的储备无法解决问题了,产生创新的需求。然后给学生提供创新的时间和空间,欣赏他们创新得到的作品,在交流对比中完善学生的认知,理解前人创造的合理性。这样的学习历程实际上就是与他人、与前人交流思想的过程,既有助于学生对知识的深刻领悟,感受知识产生的价值,又能够培养学生的创新意识,发展学生的思维能力,在创新中互相学习借鉴,拓宽学生的视野,最终实现对抽象、枯燥的规定性知识的掌握与理解。

在小学数学中有许多规定性知识的学习,如:在数认识这个领域中自然数的认识、分数的认识、小数的认识、负数的认识、百分数的认识等,每一种数的产生都存在其合理的因素,都有产生的需求和价值。再如,加、减、乘、除四种运算意义的符号表征形式等等。在“变教为学”的课堂中,教师应该给学生留出自我尝试表达的时空,在学生的自我规定基础上进行交流对比,从而使学生能够创造,理解创造,培养学生的思维能力和创新意识。

(北京市朝阳区教育研究中心 100028)