国家经济规划区战略的驱动因素及作用机制研究

2015-07-16李娟梁运文

李娟 梁运文

摘 要 2005年以来,国家密集出台了一系列国家战略经济规划区。国家为什么要在短时间内密集出台数十个战略经济规划区,或者说国家是出于什么样的动因采取这样的宏大策略?本文利用扎根理论对收集到的30个国家战略性区域规划文献资料进行分析归纳,得出国家设立新一轮战略经济规划区的驱动因素,主要是改革社会体制、提升经济绩效、平衡发展权利、防范国际风险。这些驱动因素可以概括为内部改革动力和外部竞争压力。

关键词 区域规划 扎根理论 发展权力 国际竞争

一、 问题的提出

2005年6月,中央颁发《上海浦东新区进行综合配套改革试点》方案,确定上海浦东新区为综合配套改革试验区,深化行政管理体制、经济管理体制和社会管理体制改革,由此拉开了新一轮区域规划的序幕。截至2011年底,共有30个区域经济规划上升为国家战略,除了云南、贵州、宁夏、内蒙等少数几个省份没有布局之外,其余省份都有一个甚至多个国家战略经济规划区,使得当今中国经济整体空间版图呈现出由系列“国家战略经济规划区”分割支撑的格局。这些区域规划因地制宜,特色鲜明,其中有新区规划,如上海浦东新区发展规划、天津滨海新区发展规划等;有改革试验区规划,如广东海洋经济综合试验区发展规划、青海省柴达木循环经济试验区总体规划;还有区域协调发展规划,如长三角区域发展规划、珠三角区域发展规划等。国家经济规划区密集出台标志着我国区域经济从“东部率先发展”的不均衡发展战略转向了区域协调发展战略;从经济发展的单一目标取向转向了经济、社会、生态共同发展的多元目标取向;从“外向型”发展方式转向内外联动,增强自主发展能力的方式;从各自为政粗放发展的模式转向空间布局优化与产业结构升级的精致模式;从行政区经济管理模式转向了跨行政区的经济区和主体功能区建设模式。

我国国家战略经济规划区的密集出台引起了学界的高度关注,对区域规划及其政策的研究也如规划区的设立一样“百花齐放”,如从空间布局和管制角度、从产业升级和产业链培育角度、从城市群建设和城乡一体化角度、从资源保护与开发利用角度等进行研究。这些研究探讨了区域规划的性质、目的、形成机制、实施框架及管理模式等,但基本都倾向于对规划内涵及建设成效的思考,对于为什么要在短时期内密集批复数十个战略经济规划区这个“动机性”前置因素缺乏系统研究。国家为什么要采取如此气势磅礴的举动,其背后有着怎样的历史背景和动力,这些问题对于我们深化认识国家战略和区域经济发展规律有着重要意义。本文认为,从案例归纳的视角深入探究国家实施经济规划区战略的内外部影响因素及其对规划区建设的作用机理,才能更好地认识和指导国家经济规划区建设。

二、 文献评述

(一) 规划理论及其内涵

Waterston认为,规划在本质上是致力于选择最佳方案以达到特定目标的一种组织性的、有意识的、持续的努力。Levy认为,规划是一项有意识的系统分析过程,通过对问题的系统思考来提高决策的质量。Friedmann认为,公共领域的规划就是运用科学技术知识来支持行动,其作用在于引导社会转变。国内学者孙施文认为,“规划作为人类的一项社会行动,是人类有目的地改造和利用自然与创建人类环境的具体行动,具有鲜明的社会目标导引和参与者本身的社会特征”。叶敬忠从资源效率角度,认为“规划是一个不断选择和决策的过程,它旨在利用有限的资源来完成未来特定时间内的特定目标”。

(二)规划的动因

Peter Hall将近30年区域规划的深刻背景归纳为:经济全球化、传统制造业和产品经济在许多城市的急剧衰退、知识经济和网络社会的到来及对环境议题的持久关注。肖金成认为,改革开放以来,中国经济在快速发展的同时,出现了产业结构层次低、空间布局不合理、土地粗放利用、环境污染等问题,如何避免重蹈先发展地区的覆辙,在加快经济发展的同时,实现土地集约利用、生态环境改善、产业结构升级、空间布局优化,只有通过区域规划手段,将科学发展观贯彻于区域规划之中。张京祥认为,自由市场的失败,区域城镇化、城乡一体化的加速,经济全球化的挑战是区域规划的重要驱动因素。

(三)规划的目的和意义

陈耀认为,国家级区域规划的出台一是在科学发展观的指导下根据资源环境的承载力、开发条件和潜力,确定能够体现区域经济特色的战略目标,对产业布局、生态环境和社会发展做出统一部署;二是为了应对国际金融危机提振经济,促进区域协调发展;三是从跨省区到省区内部培育不同层次增长极。杨龙认为,密集增加的国家战略经济规划区把解决经济发展中遇到的具体问题,如经济增长方式的转变、环境保护,以及区域性政策或区域战略的方式出现,增加了区域发展战略的功能。国内外学者从发展遇到的现实问题出发,分析了规划的立足点和出发点,但对我国为什么要在短时间内密集批复数十个国际战略经济规划区的动因还没有系统分析与论述,本文拟采用扎根理论对收集到的数十个战略性区域规划文献进行归纳演绎,系统分析国家战略性区域规划批复实施的真实动因。

三、 研究方法和数据来源

扎根理论是由社会学家Glaser和Strauss首先提出并发展的质化研究方法,主要采用归纳手段对现象加以分析和整理,通过系统的资料搜集和分析挖掘,发展和验证理论,目的是帮助研究者“由事实、数据资料中发现理论”。 GLASER(1997)指出扎根理论的提出是为了回答在社会研究中,如何能系统性地获得分析资料以发现理论,保证其符合实际情境并能提供相关的预测、说明、解释与应用。扎根理论的目的在于识别现实生活中社会现象的基本特征,如组织学习、技术开发、结构化或者战略化等(Deborah Dougherty, 2002)。由此,扎根理论从一开始就明确了其使命,即“经由质化方法来建立理论”。它的一般流程是在理论抽样后的数据基础上,通过开放编码、主轴编码和选择编码等方法构建理论模型。

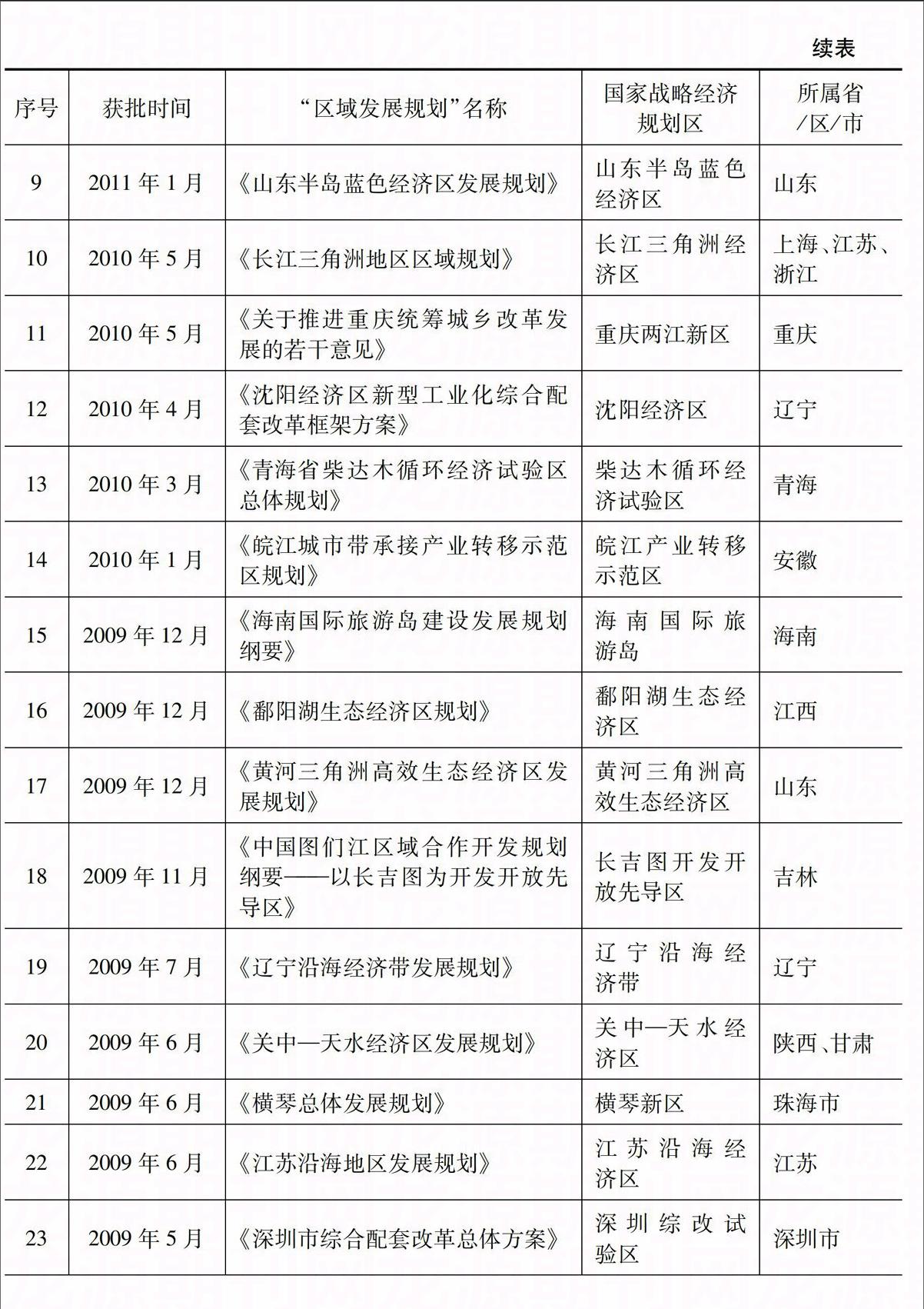

罗伯特·殷指出,当研究者需要回答“为什么”的问题时,采用案例研究是合适的。本文的研究主题在于探索国家经济规划区战略的驱动因素,即为什么国家要在短时间内密集批复数十个国家战略经济规划区,因而适合采用案例研究方法。基于此前国家战略性区域规划的理论对批复规划区的动机缺乏完整系统的论述,本研究拟收集2005年以来国务院密集批复的30个国家战略规划区的规划材料进行逐一剖析,进而层层深入,挖掘出区域规划的内在动因。这30份《区域发展规划》涉及全国绝大多数省份和各种类型的区域定位,其名单如表1:

四、 模型构建

(一) 开放式编码

开放编码指将所获得的原始资料逐字逐句进行分析、记录,并进行初始概念化,然后把资料记录以及抽象出来的初始概念打破、揉碎并重新整合发掘出概念和范畴的过程。根据开放编码的要求,我们先对前25个样本材料中对制定区域规划的驱动和影响因素的描述进行编码,编号中包含有:区域规划编号—章编号—节编号—句子编号。如1-1-1-1表示《平潭综合实验区总体发展规划》的第一章第一节的第一句话。

经过对标签进行多次整理与初始概念化,本研究从资料中抽象出11个范畴及其下属的45个概念,具体见表2:

(二) 主轴编码

主轴编码是指通过运用因果条件→现象→脉络→中介条件→行动互动策略→结果这一典范模型,将开放性编码中得出的各项范畴联结在一起的过程。主轴编码是将开放式编码中得到的各独立的范畴加以连结,将被分解的资料重新整合进而形成新的更高统揽层次上的范畴。本研究根据不同范畴在概念层次上的相互关联和逻辑关系对其进行归类和抽象,共得出4个主范畴,分别是:改革社会体制、提升经济绩效、平衡发展权利、防范国际风险。各主范畴及其对应的开放式编码范畴如表3所示:

(三) 选择性编码

选择性编码是从主范畴中挖掘出核心范畴,分析核心范畴与主范畴及其他范畴的连结关系的过程。经过对范畴的继续考察和对范畴关系的不断思考,结合规划原始资料,最终得出“国家经济规划区战略的动力机制”这一核心范畴。可以简称为“内部改革动力—外部环境压力”模型。如图1所示。

(五) 理论饱和度检验

本研究用另外5份国家战略性区域规划材料进行理论饱和度检验。结果显示模型中的范畴发展较为丰富,对4个主范畴(改革社会体制、提升经济绩效、平衡发展权利、防范国际风险)的检验没有发现形成新的重要范畴和关系,4个主范畴内部也没有发现新的构成因子。

五、 模型阐释

(一) 改革社会体制

改革开放使中国经济获得飞速发展,但社会事业发展落后于经济发展,依然存在城乡二元结构、教育投入不足、医疗卫生体系不健全、文化事业发展滞后等问题。国家战略经济规划区不仅仅局限于经济发展,也突出了发展社会事业的重要性。规划以改善民生为重点,大力发展各项社会事业,以实现人民学有所教、病有所医、老有所养、住有所居,促进经济社会协调发展,形成人民幸福安康、社会和谐进步的良好局面。一是开展各项教育改革试点,探索教育发展新路子。二是提升医疗卫生服务水平,深化医疗卫生体制改革。以实现人人享有基本医疗卫生服务为目标,建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。三是加快文化事业发展,提升公民文明素养,大力发展文化产业。四是完善就业和社会保障体系,推进新型农村养老制度建设,探索建立城镇居民养老保险制度。

(二) 提升经济绩效

我国实行中央与地方的“分权化”与“分税制”改革后,地方政府获得了极大的促进当地经济发展的动力,有力地助推了中国经济的蓬勃发展。但地方政府“经济人”的特征使其在以“GDP”为主要指标的政绩考核体制下从本区域利益出发,强行设置行政壁垒,人为干预市场机制,地区之间低水平重复建设严重,降低了经济发展的效率。国家战略经济规划区的题中应有之义是促进经济发展,通过促进产品和生产要素在区域内自由流动,从而降低区域内交易成本,以达到资源最优配置的一种空间格局的优化状态。一是优化空间布局 。按照主体功能区定位,充分发挥中心城市的辐射带动作用,形成资源要素优化配置、地区优势充分发挥的协调发展新格局。二是促进产业结构升级。规划明确在进一步推进工业化与信息化融合的基础上,改造优势传统产业,加快发展先进制造业和高技术产业,积极发展现代农业和现代服务业,形成产业结构高级化、产业发展集聚化、产业竞争力高端化的现代产业体系。

(三) 平衡发展权利

1. 平衡区域发展权利。中国改革开放走的是不平衡发展道路,希望通过一部分地区先富裕起来带动后发地区共同富裕,这在事实上产生了区域发展权利的不平衡。受政策优惠扶持的地区获得了跨跃式发展,而在市场机制的作用下,落后地区的资源不断涌向发达地区,从而更难把握发展机会,改革的极化效应明显,回波效应不足,区域发展差距不断扩大。国家战略经济规划区的设立,是要改变以单纯依靠部分地区及中心城市发展的做法,形成城市群和城市圈的主导地位,通过“极化”和“扩散”效益,使区域内资源配置得到优化,从而形成强大的经济合力和内聚力。国家战略经济规划区不再围绕长三角、珠三角、京津冀布局,而是遍及东南西北的绝大部分省份,不同经济圈、城市带交叉融合,形成网络化格局。

2. 平衡代际发展权利。经济的高速发展以高投入高消耗为代价,过度开采资源和对环境的破坏透支了下一代甚至几代人的发展潜力,直接导致代际发展权利的不平衡。以牺牲下一代甚至几代人的发展来维持当下的高速发展是难以持续的,只有平衡代际之间的发展权利,才能实现经济社会的可持续发展。潘阳湖生态经济规划区、柴达木循环经济试验区、黄河三角洲高效生态经济区针对这些区域自然资源丰富但资源环境脆弱的特点,专门制定生态经济发展规划,以实现生态保护与经济发展的协同并进。其他规划区严格按照国家功能规划区要求,在限制开发区内谨慎开发,坚决不允许在禁止开发区内开发。

(四) 防范国际风险

1. 提高利用外资质量,增强抗风险能力。地方政府在自身利益驱使下一度为争夺外资大打出手,优惠条件一让再让,不仅扰乱了地区之间竞争秩序,也导致了资源的极大浪费。国家战略经济规划区明确要求提高利用外资水平,严格限制低水平、高污染、高耗能的外资进入,实现利用外资从资金为主提升到以先进技术、管理经验和高素质人才为主转变,同时引导外资投向高技术产业、基础设施领域等,提高国际资源要素的集聚层次。

2. 鼓励企业“走出去”,攫取全球竞争优势。国家战略经济规划区强调培养企业的合约精神、法治观念和商业信用意识,鼓励企业通过境外投资并购、境外上市等方式“走出去”。规划区不断完善支持企业“走出去”的总体协调机制,在资金筹措、外汇审核、检验检疫、项目管理方面建立高效便捷的支撑体系,为企业境外拓展业务创造良好条件。

国家新的经济规划区战略不仅进一步拓展对外开放思路,明确提高企业的国际竞争力以应对全球化风险,同时还探索出新的区域合作模式,如设立广西北部湾经济区、图们江合作开发经济区。这些规划区的设立把对外开放和次区域合作结合起来,打开新的对外经济交流通道,不仅有利于提升沿边开放开发水平,繁荣边疆地区经济,而且有利于民族团结和加强睦邻友好关系。

综上所述,国家密集设立经济规划区是继西部大开发、振兴东北老工业基地和中部地区崛起之后的新的区域发展战略,规划区域范围缩小,规划内容更具体,可操作性更强。这是在国际竞争压力和国内改革动力的双重环境下采取的制度变迁,将为我国经济社会发展注入新的强大动力,对提升区域整体竞争力和促进区域协调发展产生深远意义。

参考文献:

[1] Strauss, Anselm L. (1987).Qualitative Analysis for Social Scientists.New York:Cambridge University Press.

[2] Dougherty,Deborah.(2002).Grounded Theory Research Methods.In J. A. C. Baum(Ed),Companion to Organizations.Oxford,UK:Blackwell Publishers.

[3] 汤筠,孟芊,杨永恒.区域规划理论研究综述. 求实,2009(02):140-143.

[4] 陈耀.国家级区域规划与区域经济新格局.中国发展观察,2010(03):13-15.

[5] 王建明,王俊豪.公众低碳消费模式的影响因素模型与政府管制政策——基于扎根理论的一个探索性研究.管理世界,2011(04) :13-22.

[6] 陈晓萍,徐淑英,樊景立.组织与管理研究的实证方法.北京大学出版社,2012.

[7] 杨龙,胡慧旋.中国区域发展战略的调整及对府际关系的影响.南开学报, 2012(02):35-47.

[8] 刘云中,侯永志,兰宗敏.我国“国家战略性”区域规划的主要特点.中国经济时报, 2013 年1 月17 日,第 005 版

[9] 张京祥.国家-区域治理的尺度重构: 基于“国家战略区域规划”视角的剖析.城市发展研究,2013(05):45-50.

[10] 段娟.近五年来我国战略性区域规划研究综述与展望.区域经济评论,2014(06):13-22.

(责任编辑:周 睿)