网络舆情下服务型政府建设的研究

2015-05-30许迪

作者简介:许迪(1988-),女,壮族,广西南宁人,硕士研究生,广西师范学院经济管理学院行政管理专业,研究方向:行政领导与领导科学。

摘要:随着互联网的兴起,新媒体经历了从无到有,普及率从低到高,影响力从小到大的过程。网络已经成为人们获取信息,交流思想的渠道,网络舆情更是反映社情民意的风向标。近年来,我国政府对于应对网络舆情取得了一下新经验与新成果,但仍存在许多不足之处,给政府管理带来了负面影响。为了更好地建设公共服务型政府,如何科学应对网络舆情成为我国政府转型路上的重要课题。

关键词:互联网;网络舆情;服务型政府

在中国,一种媒体形式从诞生到拥有一亿用户所需要的时间逐渐缩短:报纸用了近150年,广播用了近50年,电视用了近40年,互联网仅仅用了10年。媒体进化加速度,尤其是互联网独当一面成为网络舆论独立源头。在我国,网络日益成为政府政务公开、公众有效监督、官民沟通便捷而有效的手段,网络舆情也已经越来越成为政府部门关注的焦点。

乌尔里希·贝克在《风险社会》一书中指出:“在现代化进程中,生产力的指数式增长,使危险和潜在威胁的释放达到了一个我们前所未知的程度。”[1]互联网的迅猛发展所释放出来的能量,使政府受到了前所未有的冲击。因此分析和研究网络舆情下我国服务型政府的建设之路成为迫在眉睫的任务。

一、我国网络舆情发展历程及现状

(一)我国网络舆情发展历程

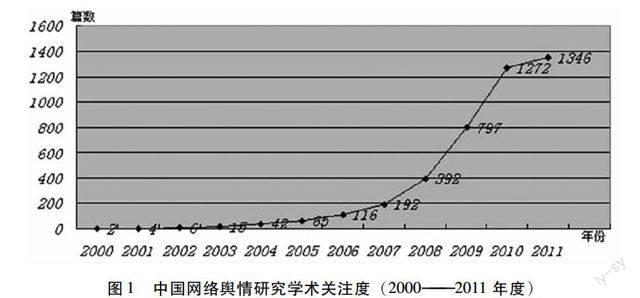

我国关于网络舆情的研究始于2003年“孙志刚事件”,这一年成为“网络舆情研究元年”。2008年拉萨“3·14事件”和汶川地震发生后,网络舆情大量呈现,网络舆情的研究也随之兴起,尤其这几年其关注度得到快速发展(见图1)。

网络传播造就的网络舆情事件层出不穷:7·23动车追尾事件、药家鑫事件、华南虎事件、济南女警打人事件、云南躲猫猫……面对网络舆情与日增长的社会影响,各级政府都采取了相应措施和应急机制,网络舆情应对提速。

网络舆情的传播速度之快、产生的影响之大不容忽视。利用网络听民声、解民忧、惠民利是顺应时代发展的需要,也是新形势下提升政府为民服务能力、创新社会管理的重要渠道。

(二)我国网络舆情现状

国际电信联盟(ITU)预计,到2013年底,全球将有41%的家庭接入互联网,39%的世界人口(27亿)将使用互联网。[2]2013年1月15日,中国互联网络信息中心(CNNIC)在北京发布了第31次《中国互联网络发展状况统计报告》。报告显示,截止2012年12月底,我国网民规模达到5.64亿,这意味着我国有将近一半的公民已经“触网”,全年共计新增网民5090万人,互联网普及率为42.1%。[3]随着互联网普及速度的不断加速,网络舆情也自然成为我国公民参与政治生活的重要部分。

关于网络舆情的概念,国内已有研究对舆情进行了界定,但尚未形成共识。学界普遍认为网络舆情是由于各种事件的刺激而产生的通过互联网传播的人们对于该事件的所有认知、态度、情感和行为倾向的集合。[4]网络舆情的日益高涨,必将加速我国的政府转型。

1、网络民意兴起,通过互联网参政议政、影响政府行为已经成为我国公民重要的政治诉求。据调查,超过69%的中国网民经常在网上发表言论并就各种话题进行讨论。网络已经成为公众参与监督的新兴战场和公民政治参与的主要阵地,促使一些公共政策的转变。

2、党和政府越来越重视网络民意。为了适应和应对网络资讯的发展,早在几年前我国中央政府及省市一级宣传部就设立了相关部门,负责收集和分析网上舆情并提供给领导人和相关政府官员。不少地方政府积极落实保障人民的“知情权、参与权、表达权、监督权”的工作态度,高度重视互联网舆情,政府的执政水平在一定程度上得到了提高,社情民意表达渠道进一步拓宽。

二、我国政府转型过程中应对网络舆情存在的问题

约翰·密尔顿在其论著《论言论自由》中首先提出言论自由的主张,认为言论自由是“一切伟大智慧的乳母。”[5]但同时任何自由都并非没有边界,如果政府对所有的言论都放任自由,不加以任何约束,那么必将导致社会言论混乱。因此政府可以在某些情况下采取积极的行动引导社会舆情的健康发展。

服务型政府是对政府的一种改革,建设服务型政府的过程中,舆情监督是不可或缺的重要部分。尽管我国在建设服务型政府道路上取得了一些有益的经验和成效,但应对网络舆情的研究尚在路上,缺乏足够的经验和应对能力。

(一)网络舆情监督服务型政府建设在探索中摸索前进,缺乏健全的网络舆情应对机制。我国在改革开放后逐步走向服务型政府的建设道路,服务型政府对于我国还是一个比较新的概念,而网络舆情监督服务型政府建设对于我国更是一个前所未有的崭新课题。

目前,我国政府特别是地方政府缺乏专门的常设机构来从事处理网络舆情的工作,也缺乏制度化、系统化的应对机制。在网络舆情事件发生时,绝大多是都是当舆情从最初的缓水微澜发展到在网络上掀起万丈狂澜时,政府或相关部门才开始采取措施,而方式不外乎两种,要么手忙脚乱疲于应付,要么盲目应对甚至采取简单的“封锁、打压、限制”等粗暴方式,这有悖于服务型政府建设理念。

(二)官本位观念在各级政府及部门仍根深蒂固。从某种意义上说,政府应对网络舆情需要一定的技术知识,应对经验及机制,但能否正确应對网络舆情,不仅要求足够的经验知识和正确的方式,更重要的是作风和态度问题。由于我国千百年来“官本位”思想的深刻影响,社会管理双方的主从地位被颠覆了,政府的服务职能被弱化。

(三)公众利益诉求表达渠道不畅,信息公开制度不健全。网络舆情事件发生时,大多数时候会带来一系列影响社会稳定的负面因素。一个透明的信息公开和沟通渠道可以在一定程度上减少负面因素,起到安定民心、还原事件真相的作用。但在目前突发性事件的网络舆情应对中,一些政府和相关部门采取回避、封锁、隐瞒的态度,信息透明度低,政府公共服务职能更是无从谈起。

(四)缺乏危机管理意识,缺乏有效的预警、研判机制,延误了网络舆情事件的最佳处置时间。舆情危机的产生一般会经历事前酝酿。事中演化、事后平息的阶段,具有一定的规律可循。某种程度上说,舆情危机本身是可预测、可控制的。可由于一些地方政府缺乏危机预警机制和监测手段,使一些本不该成为危机的舆情事件在网络上愈演愈烈。舆情事件一旦形成,处理得当,社会安定和谐;处理不当,谣言四起,极易形成“蝴蝶效应”,引起社会恐慌,有损政府形象,影响社会稳定。

三、提升我国服务型政府网络舆情应对能力

自新中国成立以来,我国政府一直将自己的角色定位为人民公仆,把其职能定位为为人民服务。公仆的权利来源于人民,当然要接受人民的监督。政府行为主体需要将自己全面置于公共生活中,接受公共监督。[6]而新时期,政府对网络舆情的判断和处理在政府转型之路上显得尤为重要。网络传播速度快,影响范围广,不论是正面信息还是负面信息都有可能会在一夜之间风靡网络。

网络舆情控制难度愈发加大。正确引导网络舆情,是新形势下对政府职能的基本要求,也是政府服务职能的集中体现。

(一)舆情应对机制,提升网络舆情危机的化解能力。要建立舆情监控制度,利用舆情工作者队伍密切监控重要舆情动态,掌握舆论动向;要建立舆情跟踪机制,及时了解舆情信息,密切关注网络动态,有效疏导和减缓舆情的负面影响;要建立舆情反馈系统,在舆情发生后向所涉及的各职能部门进行反馈并及时公开重点、热点工作信息,让公众了解事件真相。

(二)转变思想作风,接受网絡舆论监督。服务型政府设计到生活的方方面面,无处不在,却又是一个简约型政府,政府不是划桨的水手,而是一个舵手,所以服务型政府接受社会和媒体的舆论监督是很重要的。政府公务人员应当抛弃“轻而视之”“敬而远之”“居高临下”的观念,发挥“服务者”的职能,充分尊重人民群众的主体地位和首创精神,坚持以开放的胸怀、开明的态度、阳光的心态面对网络舆情,积极参与互联网上的各种讨论,虚心听取和收集网上群众的意见和建议,群策群力。

(三)开通多条公众利益诉求渠道,充分倾听网络民意。为了更好地建设服务型政府,应当重视互联网的力量,利用好互联网这个新的纽带,加强“官”与“民”的日常沟通。建立和完善“网络问政”“网络新闻发言人”“网络信访”等机制,加快政府网站建设,扶持和培育网络论坛、网络贴吧等已成为大势所趋。

(四)树立危机意识,建立网络舆情预警系统。网络舆情不能只是“灭火”,更要“防火”。舆情治理的理念需要居安思危,未雨绸缪。政府要树立“危机”理念,营造“危机”氛围,时刻充满危机感,尤其是在各环境、各情况都稳定的时候更要居安思危。

(五)发挥政府主流网络媒体的作用,加强与新闻媒体的沟通。舆情事件发生后,要努力加强正面舆论引导,用正面的声音占领网络阵地。重视与网络媒体建立联系,特别是权威网站上及时将群众关注的热点问题公开,确保正面的、权威的信息始终占有主导权,用正面的声音消除各种错误、反动观点的不良影响,为应对舆情创造条件,化危为机。优化社会治理环境,实现社会的互动与和谐。

四、结语

网络舆情与服务型政府建设不是对立的双方,而是共生共存,共同发展完善的互动关系。相对于传统媒介的舆情,网络舆情具有公众参与度高、传播方式快速便捷的优势,要善用这种新形势下涌现出来的舆情智慧,知民情、纳民意、聚民智、解民忧、谋民利,从而为党和政府的民主决策、科学决策打下坚实的群众基础,使政府工作更加透明,社会民主化进程更加完善,为服务型政府建设提供良好的条件。(作者单位:广西师范学院经济管理学院)

参考文献:

[1](德)乌尔里希·贝克著,何博闻译,风险社会[M],译林出版社2004年版,第15页

[2]中国互联网络信息中心,第87期互联网发展信息与动态

[3]中国互联网络信息中心 2013年1月15日

[4]曾润喜,管控工作机制研究[J],图书情报工作 2009年,第79页

[5]约翰·密尔顿《论言论自由》[M],商务印书馆,1958,第20页

[6]赵宇峰,政府行为失效及其治理研究,吉林大学博士学位论文,2006年