日语学习者跨文化交际能力的培养

2015-03-04赵晓杰

赵晓杰

(大连理工大学城市学院,辽宁 大连 116600)

日语学习者跨文化交际能力的培养

赵晓杰

(大连理工大学城市学院,辽宁 大连 116600)

摘要:日语学习的最终目的是通过学习语言了解日本文化,传播中国文化,培养有效的跨文化交际能力。因此,在学习过程中,“语言学习”、“外国文化的学习”、“本国文化的理解”这三部分具有同等重要的地位。但是,从诸多研究结果以及教学现场情况来看,日语专业教育往往只重视外国文化的学习,对中国文化的重视却明显不足。应该通过多种方式的改革,来加强中国文化在日语学习中的重要性,提高学生的中国文化素养。

关键词:日语;跨文化交际;中国文化

一本国文化与外语学习的关系

美国加州大学柏克莱分校教授C·克拉姆契(Claire Kramsch)对语言与文化的关系提出了自己的见解,她认为在外语学习中,与听、说、读、写技能相比,文化的地位是不可忽视的,文化要素作为底蕴贯穿整个外语学习,即使具备流利的语言运用能力,文化素养的缺失依然会影响跨文化交际能力的发挥[1]。外语学习的目标是搭建不同文化之间的沟通桥梁,跨文化交际是指具有不同文化背景的人之间的交际,需要处理的是交际与文化之间的关系。文化不同,其语言、生活环境、风俗习惯、社会背景、历史、思维方式、交际规则、价值观等必然会存在差异,这种差异会导致误解,甚至是文化摩擦[2]。为了避免文化摩擦,有必要对本国文化进行深刻了解。在外语教学过程中,特别是在日语学习过程中,培养民族自豪感的爱国教育是必须放在首位的,只有对本国文化了解的加深,才会引起对本国文化的热爱自豪感,才会潜移默化地促使学习者向外国介绍中国文化。

但是,很多外语学者认为学习外语的目的是把外语作为工具,去更多的了解国外的文化,学习先进的技术。如果只是局限于此,那将缩小自己的视野,是非常不明智的。外语教育旨在希望学习者了解国外的文化特征,培养跨文化交际的能力,向世界介绍中国文化,促进与世界各国之间的相互理解。外国人与中国人交往的时候,也希望更多了解中国的国情、人文、民族特征等。例如,很多日语学习者认为只要学好日语、理解了日本文化就比较容易进入到日本公司就职,但现实情况是,在日本企业雇佣外国人的条件中日语的表达能力并不是首要条件。对于日本企业来说,需要的是外国人的信息传递能力。进入到中国的日本企业,雇佣中国人的目的是希望通过中国人了解中国国情、中国人的做事方式等,以便企业的运营能够更顺利地开展。因此在日语学习过程中,日语学习者通过日本文化的学习,更加深刻地了解中国文化就显得尤为重要。

二日语教学中中国文化的缺失

(一)国家日语教学大纲中的不足

为了规范高等院校日语专业教学,教育部成立了高等学校外语专业教学指导委员会日语组,并于2001年发布了《高等院校日语专业基础阶段教学大纲》[3]及《高等院校日语专业高年级阶段教学大纲》,为基础阶段和高年级阶段分别在教学目标、内容、原则、评价等方面提供了依据。其中对于文化的学习,基础阶段大纲要求:

培养实际运用语言的能力;丰富学生的日本社会文化知识,培养文化理解能力,为高年级阶段学习打下坚实的基础。

对象国文化知识,既是跨文化交际能力的基本内容之一,又与语言规则有着密切关系,教学中应当渗透。

在高年级阶段,要求专业学生提高综合运用能力,扩大知识面,应有广泛且具有一定深度的关于日语语言文化方面的知识。

从大纲来看,虽然要求学生掌握文化知识,但是都是要求理解掌握日本的文化知识,虽然在翻译课程中要求能够翻译《人民日报》的内容,但是没有对中国文化提出具体的要求。可见,全国高校日语专业大纲在对中国文化素养的重视方面存在缺失现象。

(二)高等院校日语专业人才培养计划中的不足

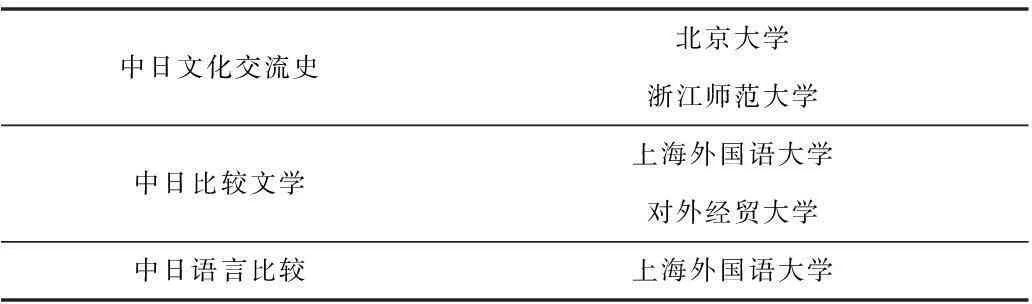

笔者通过调查国内十所重点本科院校的日语专业培养方案了解到,各大院校的日语人才培养目标在日语语言语用能力、专业能力、交际能力都提出了具体要求。上海外国语大学《日语专业教学计划》在知识能力要求处特别明确提出了“了解我国有关的方针、政策、法规;了解我国的国情和日本的社会和文化”的培养目标。但是从各高校的课程设置来看,主要分为通识课程、专业课程、专业实习以及毕业论文。其中,通识课程主要为人文、社会、自然学科,全校公共课,旨在提高学生的人文素养。专业课除了基础课程外,几乎都是以“日本、日语”开头,关于“中日”方面的专业课程情况如下表:

中日文化交流史北京大学浙江师范大学中日比较文学上海外国语大学对外经贸大学中日语言比较上海外国语大学

从课程设置来看,与中国文化相关的课程比较少,甚至有的学校培养计划中没有“中日”比较课程,全部为介绍日本文化的专业课程。那么专业课的学习目标、学习内容是如何制定的呢?以某大学日语专业《基础日语(三)》的教学大纲为例:

本课程为日语专业基础课。主要介绍:1. 陈述句的几种句型;2.敬他语、自谦语、郑重语以及相应的表达方式; 3.会话体和文章体的阅读理解;4.补充日语国际能力测试三级、二级的相关语法内容;5.补充相关的日本社会文化知识。修完本课程的学生应达到如下要求:1.能用准确的语音语调进行日常会话;2.能较熟练地阅读一般的日语文章,把握住文章大意;3.能写出简单的日语文章,不出现严重的语法错误;4.学习1500个左右的单词,能熟练掌握其中1000个左右的单词;5.掌握动词被动态、使役态、敬语及80个左右惯用句型的用法。

从此教学大纲的内容来看,主要是要求学习者掌握单词、句型、日语表达方式等基础知识,旨在提高基本的会话、阅读能力。由于日语专业的学习者,多数为日语零起点,也就是说进入大学前没有系统学过日语知识,需要利用3-4年时间取得日语国际能力测试N1-N2级别的合格证书,那么很容易出现偏重语法学习、忽视文化知识的问题。例子中的大学大纲虽然在文化方面要求补充相关的日本社会文化知识,但对于中国文化元素没有提出明确的要求,忽视了中国文化素养的培养,对人文素养概念理解不全面。虽然在公共课中设置了中国相关的文化知识,但是在日语学习过程中,如果没有经过专业的训练,对专业术语没有系统的学习,交际中必然会“词不达意”,甚至无法表达,根本无法客观正确地介绍中国国情,传播中国优秀的文化。

(三)日语教材中的不足

教材是教师上课的材料、依据,也是知识结构的框架,虽然教师上课是用教材而不是教教材,但是好的教材对于知识的传授起着重要的导向作用。《高等院校日语专业基础大纲》中要求,教材的选取需要注重实践性,要跟学习者的实际生活相贴切,适当选取体现日本社会、文化、风俗习惯以及科普常识等方面的文章。但是大纲中也没有提及中国文化元素。那么各高校日语专业使用的日语教材中中国文化元素的体现情况是怎样的呢?针对这个问题,屈原对《基础日语教程》等多部日语教材中的中国文化元素进行了调查,分析总结出教材中登场人物的背景设计不足、中国文化元素体现不明显、中日差异没有充分体现等问题[4]。

由此可见,中国文化元素在日语教材中体现较少,没有形成系统的知识框架,那么在学习过程中,学习者能够涉猎的中国文化日语表达方式就受到了限制,也无法由此展开深刻探讨,这势必限制了学习者跨文化交际能力的提高。

(四)日语教师的传统文化素养不足

河北大学文学院的韩田鹿教授在《教师应该读点儿文学史》中说到:教育的最终目的是培养出合格的公民,作为中国公民,如果对本民族文化没有基本的理解,那将是失败的。而作为授业解惑的教师,只有自身具备了此种素养,才能更好地感染教育学生,传承中国文化。无论是文学方面的教师,还是其他不同学科的教师,都需要读一些文学史类的书籍,增进专业技能,提高传统文化修养。

目前,日语专业的教师学历多数是硕士以上,并且专业为日本语言、文化、文学、经济、翻译、教育等,在大学期间接受的本科教育与调查中的日语专业培养计划基本相同,研究生阶段的教育主要是从事专业方面的专项研究,对于知识的涉猎往往局限在某个领域。由于教学内容涉及的知识面很广,而学习者的知识构成水平也不同,在教授日本文化的同时如何正确理解中国文化,传播中国软实力,对教师的文化素养提出了更高的要求。

三中国文化元素导入策略

培养日语专业学生的跨文化交际能力,在了解日本文化的同时能够介绍中国国情,传播中国文化,教育者在情感培养、课程设置、课程内容、教师素养等方面有必要重视中国文化的地位,导入相应的内容。

(一)重视中国文化学习

国学大师、教育家钱穆先生认为,对中国传统文化需要做到“同情之理解”。也就是说,民族自豪感不是一味强调、教育就能够产生的,而是需要不断地接触中国博大精深的传统文化,去加深了解,才能产生深刻的感情。近年,“建设优秀传统文化传承体系”是党的十八大提出的重要任务之一,作为日语学习者,更有必要学习传统文化,在中日文化交流中做出自己的贡献。

(二)改革课程设置及考核方式

在课程设置方面,增加中国文化的内容,可以开设《中日文化交流史》、《中日文学比较》、《跨文化交际》等课程。在基础课程中,把“能够介绍中国国情及文化”作为课程目标加入到教学大纲中,在日语课中导入相应的内容。作为考核方式,无论是笔试、口语考试都应加入中国文化相关的知识考核,这样才能引起学生的重视,有意识地加深对中国文化的了解。

(三)提高课外文化修养

仅仅依靠课内学习到的知识来提高跨文化交际能力是远远不够的,课外应该引导学生多关注文学作品,通过阅读书籍,观看网上视频讲座,开展“读书会”,分享知识,形成关注、热爱、传承中国文化的氛围。同时,引导学生阅读日本作家关于中国文化研究的成果,不仅可以多角度吸收不同作家的观点,还可以学习中国文化的日语术语表达,收到“一箭双雕”的效果。

(四)强化教师中国文化素养的培养

只有母语学的好才能成为一个好的外语教师。中国著名的文学巨匠钱钟书、鲁迅、巴金的经历,无不证明只有深厚的母语文化底蕴和博大精深的母语造诣才能成就卓越的外语水平,才能为中国的文学界留下经典之作。作为教师,应该多读些文学作品,对中国的国情及时了解,对课程中涉及到的中国文化知识做好备课工作。教师还可以以任务的形式让学生自己查阅文献资料,不断地扩展知识面,加深对中国文化的了解,从而丰富课程内容,提高授课质量,增加个人魅力并感染学生,传播中国文化。

在外语学习中,培养学习者的跨文化交际能力已经被公认为首要任务,目前只注重目的语国家文化学习的问题已经引起了教育界的关注,现实中的失败案例也多次证明了对中国文化的理解程度直接影响跨文化交际能力的提高以及跨文化交际的效果。在日语教学中,为了培养学生的跨文化交际能力,需要课内与课外、教师与教材、兴趣与任务相结合,从观念的树立、素质的提高、师资的发展去注重中国文化在跨文化交际的作用。只有如此,才能为传播中国文化培养出优秀的日语学习者。

参考文献:

[1]C·克拉姆契.语言与文化[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[2]毕继万.跨文化交际与第二语言教学[M].北京:北京语言学院出版社,2009.

[3]教育部高等学校外语专业教学指导委员会日语组.高等院校日语专业基础阶段教学大纲[M].大连:大连理工大学出版社,2001.

[4]屈原.大学日语教学中应导入的中国文化要素[J].内蒙古师范大学学报,2013,(1).

(责任编校:余中华)

Cultivation of Japanese Learners’ Intercultural Communicative Competence

ZHAO Xiaojie

(City Institute, Dalian University of Technology, Dalian Liaoning 116600, China)

Abstract:The ultimate goal of learning foreign language is to propagate domestic culture and develop effective communication skills. Therefore, during the learning process,“the learning of foreign language”,“the study of foreign culture” and “the study of domestic culture” are of equal importance. However, based on various researches and real life teaching process, foreign language is adequately taught, while the study of domestic culture is insufficient. Aiming at developing cross-culture communication skills, this article discusses the importance and the strategies of understanding Chinese domestic culture during foreign language study from the standpoint of studying Japanese.

Key Words:Japanese; cross-culture communication; Chinese culture

作者简介:赵晓杰(1980— ),女,辽宁丹东人,大连理工大学城市学院讲师,硕士。研究方向:日语语言文化、跨文化交际。

收稿日期:2015-03-04

中图分类号:G423.04

文献标识码:A

文章编号:1008-4681(2015)03-0158-03