我国社会诚信缺失问题研究

2015-03-04戴红美

戴红美

(中共长沙市委党校工商管理教研部,湖南 长沙 410004)

我国社会诚信缺失问题研究

戴红美

(中共长沙市委党校工商管理教研部,湖南 长沙 410004)

摘要:我国社会的整体信用环境向好,但公众评价堪忧。社会诚信缺失是个人的一种利益博弈选择,这种选择造成目前一部分人的失信,对社会的健康成长与发展非常有害。在构建诚信社会过程中,我们要遵循诚信教化是基础、政府诚信是重点、立法惩戒是关键、建章立制是保障的路径选择。

关键词:社会诚信;诚信缺失;表象;危害

一社会诚信缺失的表现

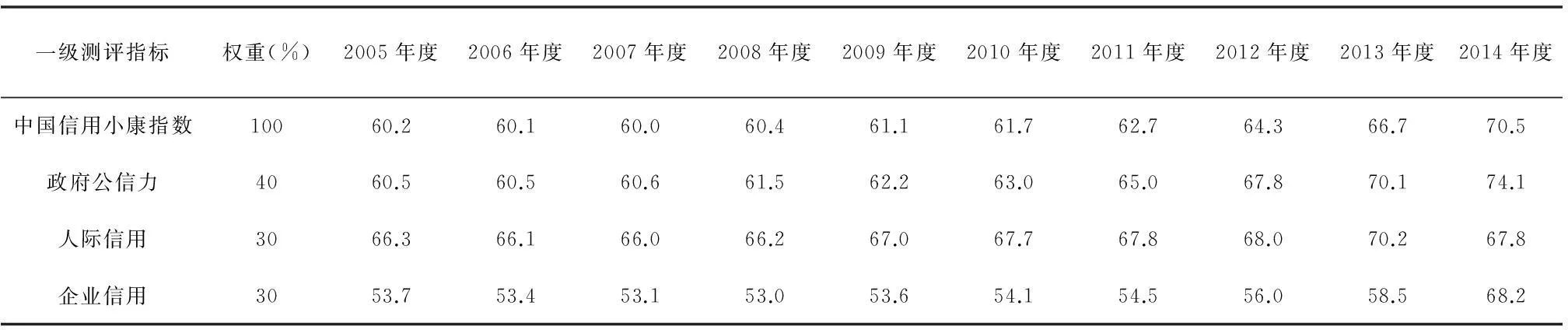

(一)社会诚信的总体评价。《小康》杂志从2005-2014年连续9年在全国范围内开展了“中国信用小康指数”调查,见表1。可以看出“中国信用小康指数”主要从政府公信力、人际信用、企业信用等方面进行测评。九年过去了,中国信用小康指数前进步了10.3,从历年的指数得分可以看出,由60.2提高到70.5的过程中,也经历了一些曲折,直到2008年“中国信用小康指数”才止住了下滑趋势,开始向好。

表1 2005—2014年度中国信用小康指数

图1中国社会整体信用环境评价图

尽管指数显示中国社会的整体信用环境向好的方向发展,却并不意味着整体信用环境非常不错。一项调查显示(如图1),在对中国社会的整体信用环境做评价时,45.7%的人给出了中等评价,29.5%的人给出了差评,给出好评的人则最少,占比24.8%。可见,尽管中国信用环境走向趋好,但公众的评价仍然堪忧。

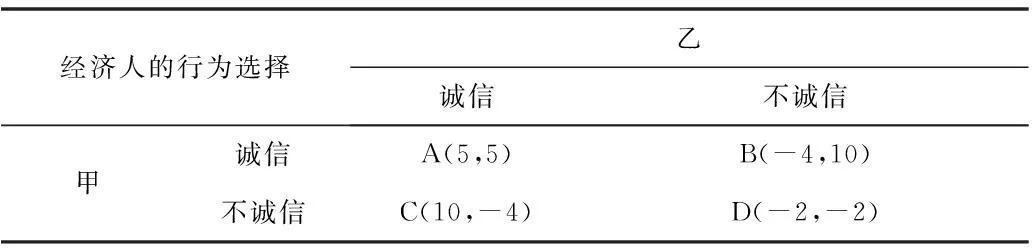

(二)社会诚信缺失的表象。“失信”是任何商品经济社会都存在的一种客观现象。与此不同的是,眼下中国社会中存在的 “失信”问题,呈现出四个耐人寻味的表象或特征[1]:嘴上都说应该讲诚信,但都不敢讲诚信;都希望别人讲诚信,但自己不一定讲诚信;在家里都讲诚信,但出了门就不一定讲诚信;在熟人面前讲诚信,在陌生人面前不一定讲诚信。那么在市场经济条件下,作为商品社会的“经济人”如何进行行为选择?是选择讲诚信还是选择不讲诚信?我们来看表2。

表2 经济人的诚信博弈选择

假设市场上有甲、乙两个人, 他们在交易过程中有两种可选择的策略——诚信或不诚信。如果两者都选择诚信, 每个人获得的效应为5, 若有一方选择不诚信一方选择诚信, 诚信者因被欺诈而损失的效应为-4, 不诚信者获得的效应为10。如果双方均选择不诚信,各付出的代价为- 2。在上述博弈过程中, 即个人甲、乙以自身利益最大化为目标, 其最终选择结果是D策略都不诚信。在市场交易中,企业竞争选择也如此,因为对企业甲来讲,如果企业乙选择诚信,甲选择不诚信的收益10大于选择诚信的收益5;如果企业乙选择不诚信,甲选择不诚信的收益-2,同样大于选择诚信的收益-4。因此无论对方如何选择,不诚信带来的收益始终给企业甲带来利益最大化。对于企业乙,上述分析依然适用。鉴于企业甲和乙的最佳策略都是选择不讲诚信,因此市场最终尘埃落定的结局是,两个企业同时选择不诚信的纳什均衡[2]。在自身经济利益驱动的前提下,“经济人”经过自我博弈,结果必然是:宁可选择做“小人”,不会选择做“君子”。

如果社会生活中的每个人都按照上述方式进行选择,那么,整个社会就会出现一种非常可怕的景象:谁也不会选择诚信。中国的诚信问题就是在这样的背景下产生出来的,它是人们逻辑思维及其博弈的结果。所以,我们不得不面对这样一种现实:尽管人们在主观上把诚信视为中华民族的一种传统美德,加以颂扬,但在现实生活中,它往往被看成“说在嘴上、写在纸上、登在报上、挂在墙上”的“可以说而不可以做”的一种游戏,势必造成目前社会的失信。

二社会诚信缺失的现实危害

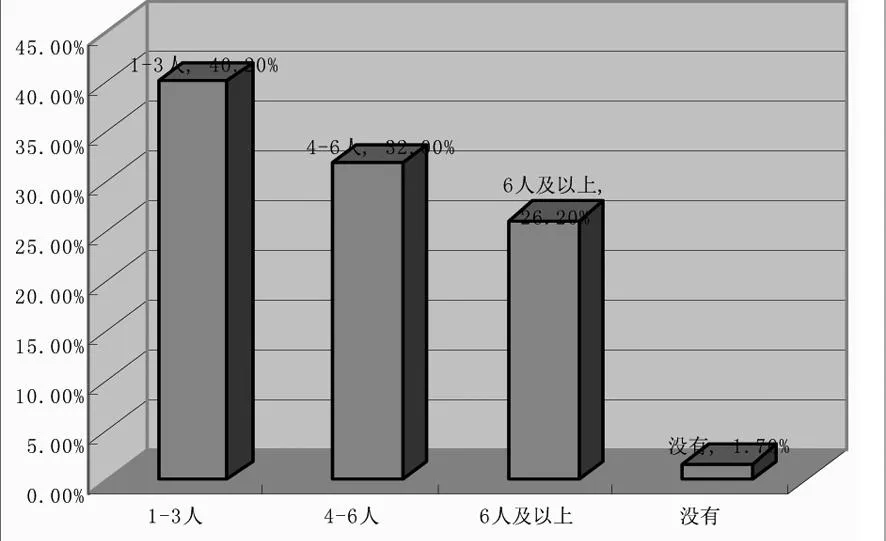

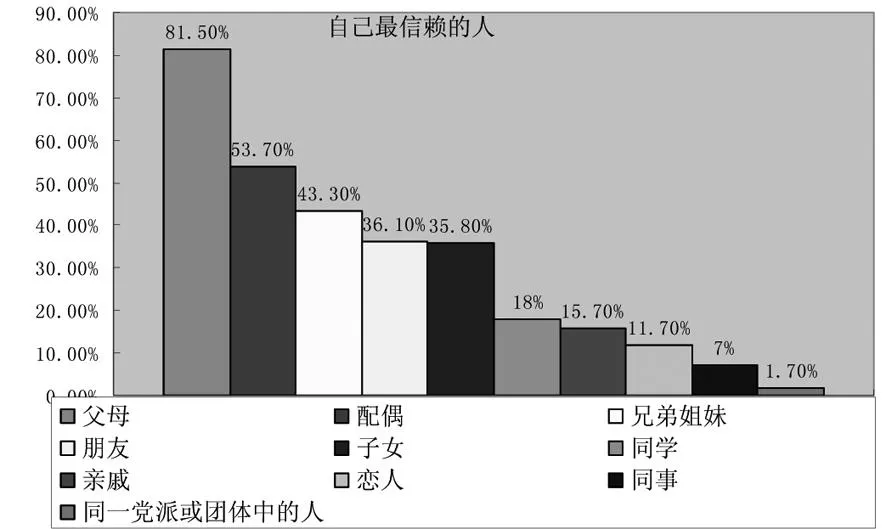

(一)个人诚信缺失加剧社会不信任。个人交往中的不诚信加剧社会道德风险,影响社会稳定。在中国,谈及信任与被信任的感觉时,有人称,“被人信任是世界上第二美好的事情,第一美好的事情是你可以信任一个人。”多少国人能够拥有这样的“第一美好”?《小康》调查(图2、3)结果给出了回答:

对于“身边可信任的人”的调查,有40%多的人回答只有1—3人。对于“身边最信赖的人”的回答,有81.5%的人选择了父母。结合两图可以看出,传统信任正出现危机。个人诚信缺失造成人们之间互不信任、相互提防,使得相互间的交流和沟通变得更加困难,对他人的同情、关心和帮助也变得更加不易。

图2 身边可信任的人

图3 身边最信赖的人

(二)企业诚信缺失造成巨大经济损失。信用是企业的无形资产,一旦失去信用,即使是知名品牌,也将被市场无情淘汰,三鹿奶粉事件就是最好的明证。据国家工商总局统计,全国的合同交易正常履约率只有40%,因信用缺失、经济秩序混乱造成的无效成本已经占GDP的10%—20%,直接和间接经济损失每年高达6000亿元。信用是市场经济的基石,企业的不诚信削弱企业的竞争力,损害行业的长远利益,扰乱社会主义市场经济秩序。

(三)政府诚信缺失影响政府公信力。从“萝卜招聘”的猫腻到“火箭提拔”的诡异,在诸多涉官、涉权、“涉数”的舆论热点或公共事件面前,政府表态,不信;专家解释,不信;媒体报道,还是不信,曾经言听计从的老百姓变身成了“老不信”。“不信”极端表达的背后,折射的是政府公信力下降的窘境。譬如“官出数字,数字出官”潜规则下,一批又一批官员乘“数字”而腾达,留下的则是几代百姓都消受不了的“政绩灾难”与“形象祸害”。 政治生活中的个别不诚信现象破坏政府的形象,损害政府的公信力,败坏党风、政风和社会风气。

(四)司法公信力缺失恶化信用环境。司法是社会正义的最后一道防线,诚实信用原则作为制度化的信任最终应依赖于司法公正。譬如产生广泛深远影响的南京彭宇案,当下很多法官都只会注意到解决纠纷,案结事了,而不会考虑在这个大众麦克风时代,一个判决会导致社会上的恐慌情绪。中国有句俗话,多一事不如少一事。何况,现在的医疗费是天价,中国又没有足够的医疗保险,一旦惹上一个麻烦,等于又认了一个妈。养儿防老,演变为撞尔防老。诚信是司法存在的道德基础,司法正义能最终保障诚信规范的实现[3]。司法信用不足,将使社会信用环境进一步恶化。

三构建诚信社会的对策建议

2014年6月27日,国务院印发《社会信用体系建设规划纲要(2014—2020年)》,这是我国首部国家级社会信用体系建设规划。8月1日,中央文明委下发《关于推进诚信建设制度化的意见》,作为建设“诚信中国”的重要指南。《纲要》、《意见》的出台,意味着诚信建设顶层设计的完成,也标志着已经吹响了“诚信中国”建设的集结号,接下来的是如何在顶层设计指导下进行路径选择。

(一)诚信教化是基础:强化道德诚信教育,树立法律诚信意识。我们提倡诚信教化,这种提倡不仅仅是中国传统道德诚信的回归,而是大力加强法律诚信的构建,以及在法律诚信基础上的道德诚信的重建。教育是构建诚信机制的安全防护系统,而构建学校—家庭—社会三位一体的社会诚信教育体系是构建诚信社会的基础性工作。首先,学校是社会诚信教育的主阵地。对信用观念、信用意识、信用道德的宣传和教育应始终贯穿于从基础教育到大学教育的学校教育中。第二,家庭是社会诚信教育的辅助渠道。古人和当代教育家都特别重视家庭的诚信教育,比如古有《曾子杀猪》,今有《宋庆龄奶奶的故事》。这些故事告诉我们家长要在孩子面前要树立社会诚信是为人处事的基本原则这一观念。第三,社会是诚信教育的拓展平台。可以充分利用报刊、广播、电视、网络等舆论阵地的作用,通过宣传、树立、倡导、弘扬社会中的正确价值观念取向,加强全社会范围内的信用教育和培训。

(二)政府诚信是重点:加强以政务诚信为主导的信用体系建设。政府是诚信建设的倡导者、组织者和实践者,打造诚信社会,政府是首要责任主体。关键的一点是政府行政不仅需要遵守诚信,更要主动将自己“透明化”,切实推行“鱼缸”式透明操作,让公共权力真正在阳光下运行,以公开赢公信。建设透明政府,可以从三个层面来操作:一是政府组织的公开,二是政府决策的公开,三是政府管理的公开。从我国宪法所规定的权力来源看,人民代表大会之所以是我国法定的权力机关,是基于全体公民的选举与授权。既然政府的一切事宜可以向人民代表大会公开,作为人民代表大会权力来源的全体公民,则更应该享有对政府事务的知情权和参与权,这在逻辑推理上是成立的。

(三)立法惩戒是关键:制定信用管理的法律法规,构造失信处罚的有效机制。要化解社会诚信危机,既要重视道德教育,培育“诚信”的文化氛围,也要重视法制建设,建议从两方面推进信用立法工作。一是借鉴发达国家信用管理的法律法规。美国是当今全球个人信用体系最为发达和完善的国家之一,其信用管理行业已有160多年的历史,基本具备了完善的信用体系、健全的法律制度、灵活的运作机制和多样的管理模式,特别是在失信惩戒方面积累了比较丰富的经验,我们可以借鉴。二是加快立法进程,形成一套完整、系统的规范信用活动的法律体系,使失信惩罚机制有充分的法律依据和法律基础。信用管理的法律法规体系,一般分为两大系列:一类是直接处罚欺诈失信主体的法律法规,也称外围法,如《刑法》、《民法通则》、《食品安全法》、《合同法》、《反不正当竞争法》、《消费者权益保护法》等法律中与诚信相关的条款。一类是保障信用信息采集、公开、使用、共享的法律法规,也称信用管理的核心法律,诸如《信用信息公开法》、《商业信用保护法》、《商业秘密法》、《隐私权法》、《消费信用保护法》、《个人破产法》等信用法律法规。目前,我国存在着信用管理的外围法惩罚力度不够、核心法律法规缺位的问题。因而,完善诚信保护的外围法和加快制定信用管理核心法律是当前我国诚信法律制度建设的双重任务。

(四)建章立制是保障:加快信用制度建设,规范经济主体行为。应尽快制定信用信息合理采集和使用的相关制度,建立起完备的社会经济信用信息系统。一是加快建立统一的企业和个人信用征信系统,以有效解决社会经济交往中信用信息缺乏和不对称的问题。在我国,跟信用有关的信息散落于金融、税务、法院、交通、工商、公安等单位的信息登记平台,这些信息缺乏关联性和有效整合,信息使用效率不足。以中国有14亿人口来计算,征信中心的数据仅覆盖了约20%的人口,很显然数据统计的覆盖面还很窄。二是建立信用记录的广泛使用制度。大多数情况下,如果在一个地方、一个领域违法失信,可能在当地、在这个领域会受到一些惩戒,但到了其他地方、其他领域,由于信用信息不对称,可能他就不会受到限制和惩戒,这种现状必须改变。因此要建立信用记录的广泛使用制度,特别是形成联合惩戒机制,让守信者处处受益,失信者处处受限。这样,打造出一个“处处用信用、时时讲信用”,“守信者得利、失信者损利”的社会环境,使得我们每个人都自觉地诚实守信,最终在全社会形成不能失信、不愿失信、不敢失信的诚信环境。

参考文献:

[1]魏华林.呼唤诚信的回归[J].中国金融,2006,(4).

[2]赵振增,王浩.博弈论视角下的社会诚信问题研究[J].理论视野,2011,(2).

[3]余云疆.当前我国社会诚信凸显问题及策略研究[J].云南行政学院学报,2013,(1).

(责任编校:简子)

Study of the Lack of Social Credit in China

DAI Hongmei

(Teaching and Research Department of Business Administration,

The Party School of Changsha Municipal Committee of CPC,Changsha Hunan 410004,China)

Abstract:The overall credit environment of our society is becoming better, but the public evaluation is worried.The Lack of social credit is a kind of personal choice for interest game.At present,this choice causes the dishonesty of some people, which is very harmful for the healthy growth and development of the society, which is in the process of construction of social credit, We should follow the route choice: the honesty education being the foundation, the government credit being the focus, the legislative punishment being the key, and the establishing system being the guarantee.

Key Words:social credit; lack of honesty; presentation; harm

作者简介:戴红美(1976— ),女,湖南邵阳人,中共长沙市委党校工商管理教研部讲师,硕士。研究方向:宏观经济管理。

收稿日期:2015-01-26

中图分类号:D668

文献标识码:A

文章编号:1008-4681(2015)03-0044-03