中国中小型民营企业的被迫国际化——以制度环境与创新能力影响下的共生性依赖为视角

2014-11-13张瑾华李新春

张瑾华,李新春,何 轩

(1.中山大学 管理学院,广东 广州510275;2.广东外语外贸大学 广东国际战略研究院,广东 广州510006)

一、引 言

改革开放以来,中国中小型民营企业异军突起,成为了中国经济快速增长的重要支撑,更担当起中国企业“走出去”的先锋队。国家工信部数据显示,2010年中小型民营企业总数已经占全国企业总数的99%以上,创造的最终产品和服务价值相当于国内生产总值的60%左右,进出口贸易额占比更是高达70%。中国中小型民营企业大胆选择国际化战略的现象不禁引发了我们的思考,为何中小型民营企业不再遵循传统路线,先发展壮大后再国际化?这种类型企业国际化的深层原因到底是什么?

传统的国际化理论体系以及新兴企业国际化理论都着重分析企业国际化的根本动因,并将企业国际化看成是一种主动的过程。其中,传统的国际化过程理论认为企业国际化是企业主动追逐利润的结果,而由于有限理性与环境不确定性的制约,企业国际化注定是一个渐进式的过程(Johanson和Vahlne,1990)。但经验性事实已经告诉我们,国际化过程理论对当前中小型民营企业快速国际化的现象缺乏解释力。而近年来在新科技革命、信息革命以及经济全球化背景下应运而生的国际创业理论,则尝试从企业家精神、组织学习以及庞大的关系网络视角来解释“天生全球化”企业主动进行国际化的本质动因(Oviatte和 MacDougall,1994,2005;Knight和Cavusgil,2004)。然而,绝大多数中国中小型民营企业既不是“天生全球化”企业——“从成立的初始阶段就使用多个国家的资源以及在多个国家的市场中销售产品并从中获得竞争优势的企业组织”(Oviatt和 McDougall,1994),也没有采取过程国际化战略,那么对于处于中国制度变迁过程中的中小型民营企业国际化行为是否还有其他竞争性解释?是否能够从其他理论体系中找到合理解释?

近年来,已有部分学者尝试从资源基础观、产业基础观等不同视角探究中国中小型民营企业国际化的根本动因,但是由于这些研究仍然习惯性地将研究重点放在微观层面而忽视了企业所处的外部制度环境或商业环境对企业国际化的重要影响作用(Priem和Butler,2001;Narayanan和Fahey,2005),因此至今仍然无法找到一个理论能够全面系统地对这一问题进行阐述。鉴于此,为了更好地分析中国现阶段制度环境下中小型民营企业国际化的根本动因,本文结合资源依赖观、组织生态学、制度基础观以及产业基础观,构建了不同制度环境下共生性依赖影响国际化程度的分析框架,提出了针对“天生国际化”的竞争性假设——“被迫国际化”,并运用2010年全国工商联和全国工商总局联合进行的第九次全国私营企业调查数据对研究假设进行实证分析。

二、理论分析和研究假设

正如扬西蒂和莱维恩在《共赢》一书中所描述的,沃尔玛与微软的成功从本质上讲是来自于商业生态系统中其他商业伙伴的支撑而非自身的能力。这种研究视角的转变正好契合了Johanson和Mattsson(1988)的观点,企业国际化过程的研究角度应该从传统的单个企业转向企业间关系网络。以下我们将从分析中国中小型民营企业与国内商业生态环境,及其对外部环境的依赖性开始。

(一)资源依赖理论(resource dependence theory)和组织生态学(organizational ecology theory):共生性依赖程度与国际化水平

资源依赖理论关注的是组织与环境之间的相互依赖的关系,与组织生态学一样强调生存是组织和组织成员最关注的事情。在中国经济转型过程中,中小型民营企业自身显然无法提供生产所需要的所有资源,更不可能实现对关键资源的完全控制,这导致中小型民营企业对外部商业生态系统(包括供应商、生产商、市场中介、政府机构等以生产商品和提供服务为主的经济群落)产生了很强的依赖性。中小型民营企业与环境(商业生态系统)之间的相互依赖关系主要体现在共生性依赖(symbiotic interdependence)上,具体指的是不同类型的组织之间的相互依赖(Hawley,1950),这种依赖关系既出现在同一产业中,也存在于不同产业的企业间(Pfeffer,1976)。可见,共生性依赖较好地反映了中小型民营企业对商业生态系统的依赖程度。

在企业与商业生态系统的共生性依赖关系中,相对国有企业或是大型民营企业而言,中小型民营企业显然处于不对称性关系(Gulati和Sytch,2007)中的弱势地位。这意味着资源匮乏的中小企业属于权力劣势方,企业的生存和发展严重地受制于商业生态系统,面临各种发展瓶颈。例如,在融资方面,中国中小型民营企业由于规模小、信用低,通常很难获得商业银行的信贷支持,而民间借贷虽能在一定程度上满足中小型民营企业的需求,但资金的短期过桥周转性质和高额利息反而给企业发展带来了沉重的负担。在人才方面,近年来大量中小型民营企业陷入“用工荒”困境,同时用工成本的快速上升以及员工流失率的不断攀升很大程度上限制了企业的持续发展。此外,合法性的缺失不但使企业的生存发展受到严重的限制,还增加了企业获取资源的难度(Carroll和Khessina,2005)。由此可见,资源匮乏、资源控制权以及合法性的缺失一定程度上加大了中小型民营企业对商业生态系统的共生性依赖程度。

随着企业对商业生态系统依赖程度的不断增强,企业最重要的生存目标变成了想方设法降低对外部关键资源供应组织的依赖程度(Pfeffer和Salancik,2003;Villanueva,2012)。而当组织间的交换高度集中而合并又受到资金或者法制的限制时,多元化(国际化)作为避免性战略的一种被认为是减少外部依赖、避免不对称交换造成劣势的最有效方式(Pfeffer和Salancik,2003)。事实经验表明,中小型民营企业天生的局限性以及外部交换资源的高度集中化使其无法在短时间内将这种外部的共生依赖性内化,也很难通过与其他组织的联结(例如并购)获得合法性。相比之下,企业为了生存更愿意选择国际化以降低企业对国内商业生态系统的共生依赖性。同时,外部环境的变化——国际利基市场?的增加、现代通信和信息技术的广泛应用、贸易壁垒的降低以及全球化的发展为中小企业向海外市场拓展提供了契机(Oviatt和 McDougall,2005)。

基于以上讨论,我们提出假设1:中小企业对所在地区商业系统的共生性依赖程度与国际化水平之间呈正相关关系。

(二)制度基础观(institution-based view):市场化程度对共生性依赖程度与国际化水平之间关系的调节机制

制度基础观将企业的战略选择如国际化看成是组织与制度之间相互作用的结果(Meyer和Peng,2005;李子杰等,2011)。当前阶段,经济制度环境的不稳定性使处于弱势地位的中小企业面临着严重的制度约束,承担高额的行政成本,企业的生存和发展几乎完全依赖于外部商业生态系统。在资源获取方面,由于中国经济的管理和运行并没有完全消除计划经济的元素,相当一部分的资源分配权力依旧掌握在政府手中,而出于“父爱主义”②或是政治庇护,政府这只“扶持之手”所顾及的往往都是国有企业或是具有外资背景的大型企业。这对民营企业特别是中小型民营企业十分不利,它们只能依靠自身有限的能力以较高的成本获取资源。正如《国有和民营企业发展速度及效益状况比较》报告所指出的,虽然民营企业在经济发展、国民就业等方面发挥的作用越来越大,但是政府仍然将大部分的基本生产性资源如土地资源、矿产资源、全民通信频道资源等分配给国有企业,这极大地扭曲了资源配置效率。由此可见,在政府制度歧视以及国有企业等强大竞争对手的双重压力之下,处于劣势地位的中国中小型民营企业陷入了资源获取困境,严重受制于外部商业生态系统。

在制度成本方面,与国有企业相比,中小型民营企业一方面需要承担高额的行政成本。如显性的注册审批费用,美国、加拿大、英国等均低于年薪的1%,中国却达到11%;再如注册资金,《中华人民共和国公司法》要求底线为1000万元,日本约为82万元,美国则为0(陈志武,2010)。另一方面中小型民营企业还要背负沉重的税负压力。据全国税收资料调查显示,中小型民营企业缴纳流转税所占比重达到86%,缴纳企业所得税占比76%(陈晓鹏,2012)。由此可见,制度的不完备性给中小型民营企业带来了高额的交易成本以及巨大的经营风险(Child等,2003),因此,当国有企业在政府的庇佑下缺乏战略变革动力时,中小型民营企业却为了生存冒着巨大的风险选择国际化战略。

此外,在经济转型过程中,一方面,为了兼顾稳定与发展,中国政府选择的是渐进式、实验式以及放权式的改革路径;另一方面,中国经济发展区域间的不平衡导致各省之间的制度环境存在较大差异。也就是说,虽然都面临制度压力,处于不同省份和地区之间的中小型民营企业所承受的压力程度却各不相同。在市场化程度较低的地区,政府分配经济资源的程度一般来说较高,中小型民营企业受到的制度约束更大,获取资源的成本更高,生存空间更小,对外部商业系统的依赖程度就更高,中小型民营企业也更可能被迫采取国际化战略以寻求生存与发展;相反,在市场化程度较高、资源分配较公平的地区,中小型民营企业获取资源的成本相对较低,生存以及竞争压力相对较小,这在一定程度上降低了企业对商业系统的依赖程度,因此,这些地区的中小型民营企业进行国际化的迫切性反而降低了。

基于以上讨论,我们提出假设2:处于市场化程度较低地区的中小型企业,其共生性依赖程度与国际化水平之间的正相关关系更强,市场化程度低更进一步迫使企业通过国际化方式改变依赖状况。

(三)产业基础观(industry-based view):创新技术能力对共生性依赖程度与国际化水平之间关系的调节机制

产业基础观强调企业竞争性战略的形成受企业与产业环境关系的影响。在中国,中小型民营企业面临激烈而残酷的竞争环境,除了与大量同类企业竞争之外,还受到国有企业以及其他大型企业的挤压。在这种情况下,当中小型民营企业处于对创新技术能力要求较高的行业时,则更有动力进行国际化,并更有可能在东道国找到更好的生存空间。原因在于:一方面,在技术密集型行业里,与依赖于当地的商业生态系统相比,进行国际化更有利于降低创新风险并获得更高回报(Bruton等,2007)。因此,为了弥补高创新投入成本,企业具有更大的国际化动力。另一方面,创新技术需求越高的行业,竞争就越激烈,如果企业只是固守国内市场而没有及时进行国际化、迅速占据国外市场,就会失去先发优势,甚至会使企业后续的国际化战略受阻(Oviatt和 Mcdougall,2005;Lu等,2011)。中国当前仍处于经济转轨时期,市场竞争法规体系不健全,国内市场存在严重的低水平过度竞争问题,这就导致了中小型民营企业要负担很高的竞争成本,限制了企业在技术创新以及新产品开发方面的继续投资(杜传忠和郭树龙,2012)。在这种恶劣的竞争环境中,创新能力较强的企业如果不及时抓住机会向外寻求发展,则随时都有倒闭的可能。而在成熟的市场经济国家,适度竞争能够显著促进企业的研发和新技术的利用。因此,在外部激烈竞争环境的推力作用下,创新技术能力较高的中小型企业不得不加快国际化步伐,以降低对其所处的商业生态环境的共生性依赖。

此外,创新技术能力高的企业意味着其更有能力摆脱对所处商业生态系统的依赖性。因为创新技术能力对企业而言是一种竞争优势,也就是说,创新技术能力是企业成功实现国际化的有力保障(Knight和Cavusgil,2004)。国际上通常认为,技术开发资金占销售额1%的企业难以生存,占2%的可以维持,占5%的才有竞争力。而中国中小型民营企业的技术开发经费占当年销售收入1%以下的达70%;82%的企业没有自己的技术发明和专利产品;75%的企业未通过ISO9100国际产品质量认证。可见,创新技术能力高的企业竞争力更强,因此更有能力实行国际化战略。综上所述,创新技术能力可以帮助企业降低创新风险,获得更高额的利润、占据更大的国外市场份额并降低自身对商业系统的依赖程度,也更有动力和能力提升国际化水平。

基于以上讨论,我们提出假设3:中小型企业的创新技术能力越高,其共生性依赖程度与国际化水平之间的正相关关系就越强,即创新技术能力成为企业摆脱自身对商业系统依赖的重要能力。

三、研究设计

(一)样本和数据

本研究的数据以2010年全国工商联和全国工商总局联合进行的第九次全国私营企业调查数据库作为初选样本,在此基础上,我们根据以下条件对数据做了一些处理:首先剔除了改制企业。因为改制而来的民营企业原先是属于政府控制的国有企业或是集体企业,这就很难保证这些企业在改制之后与真正的原生型民营企业具有同等的政治地位以及资源获取能力。其次剔除了大型企业。因为本研究重点关注的是中国中小型民营企业的国际化问题,鉴于此,根据2010年工信部公布的《中小企业划型标准规定》按照行业依次进行剔除。再者剔除了“天生全球化”企业。因为本研究的目的是从传统的中小型民营企业对商业系统的依赖来分析企业国际化的动因,而“天生全球化”(born globals)企业指的是“从成立的初始阶段就使用多个国家的资源以及在多个国家的市场中销售产品并从中获得竞争优势的企业组织”(Oviatt和McDougall,1994),也就是说,有些企业从创立之初就不依赖于国内市场,为此予以剔除。对于“天生全球化”企业,其定义至今仍未有统一说法,Knight(1996)给出了一个操作性定义:一家公司在创业之初或随后3年内即寻求在国际市场上销售其产品,而且海外产品销售总收入占相当大的比重(不少于25%)。麦肯锡的一项研究认为是成立2年内出口销售额占比超过75%的企业,也有研究将年限扩展到8年。本研究综合考虑了各个定义,最终采用折衷的定义,将样本中出口销售额占比超过75%的“天生全球化”企业全部剔除掉。最终,我们获得了2099个样本观测值。另外,由于原来的数据库没有包含市场化程度的相关数据,所以我们按照省份将该调查数据与市场化程度的数据库进行了匹配。

(二)模型设定

为了检验假设,本文设定的计量模型如下:

(三)变量定义

1.自变量:共生性依赖 (Symbde)。结合Audia等(2006),以及Daphne(2013)的研究,共生性依赖的测量如下:

其中,Sk表示焦点企业k的共生性依赖,Zk指的是焦点企业k自身的销售总额,Rkj表示焦点企业所在的省份所有样本企业的销售总额(剔除焦点企业自身的销售额),tki表示焦点企业所在行业的所有样本企业总数,Tkj表示焦点企业所在省份的所有样本企业总数。

2.因变量:企业国际化程度(Internalization,INT)。Hitt等(2006)提出国际化程度可以从国际化的深度和国际化的广度两个方面进行测量。鉴于中小型民营企业的国际化大多处于初级阶段,因此采用企业出口总额与销售总额的比重来衡量。同时,为了消除计量分析过程中变量间数值阶差过大的影响,我们对因变量取了自然对数。

3.调节变量1:市场化程度(Govmark)。由于本研究主要关注制度环境中政府干预市场的程度,因此采用政府与市场的关系这一分指标来衡量。该指标主要包括市场分配经济资源的比重、减轻农民的税费负担、减少政府对企业的干预、减轻企业的税外负担、缩小政府规模等指标。这五项指标构成的指数越大,说明政府对市场经济的干预程度越低,即市场化程度越高(樊纲等,2010)。

调节变量2:企业的创新技术能力(RD)。采用研发投入占销售收入的比重来衡量(曹洪军等,2009)。同样地,为了消除计量过程中变量间数值阶差过大的影响,我们对研发占比取自然对数。

4.控制变量的选择:(1)企业规模(FIRMSIZE)和企业年龄(FIRMAGE)。企业的规模一定程度上反映了企业拥有的资源总量和国际化扩张能力(Hitt等,2006),而企业的年龄意味着特定的市场知识及国际市场运作的经验知识的积累(Johanson和Valhne,1988),这两个方面综合体现了企业开拓国际市场的能力以及承受国际化所带来的风险的能力。因此,传统的国际化理论认为企业的规模和年龄是影响企业国际化程度的两个重要变量。鉴于此,我们采用企业年末员工总数的自然对数来衡量企业规模。企业年龄则用2010减去企业成立年份的数值来衡量。(2)企业的冗余资源(slack resources)。冗余资源有利于降低企业自身面临的资源抑制性程度,更好地应对市场的不确定性,从而保障企业开拓新市场活动(国际化)的进行(Baker和Nelson,2005)。为此,我们采用应收账款与销售额占比的自然对数来衡量(Peng等,2010)。(3)企业的绩效。研究发现企业的绩效会影响国际化这一战略选择(Hitt等,2004),因此对其进行控制。采用企业上一年绩效的自然对数来衡量。

四、实证结果与分析

(一)描述性统计特征

表1列出了关键变量的描述性统计特征。其中,企业的年龄从初创到21年,均值约为8.69年,标准差约为4.63,这表明大部分的中小企业处在新创企业(7年)界限附近,企业处于生存以及发展阶段。市场化程度从-4.66到10.15,标准差约为1.49,可见我国不同省份之间的制度环境差异相对较大。

表1 各关键变量的描述性统计

表2描述的是各关键变量之间的Pearson相关系数矩阵。表中的数据显示,因变量和主要变量的两两相关系数中,最大的取值(绝对值)约为0.28,说明各变量之间不存在严重的多重共线性。

表2 Pearson相关系数矩阵

(二)回归分析和稳健性检验

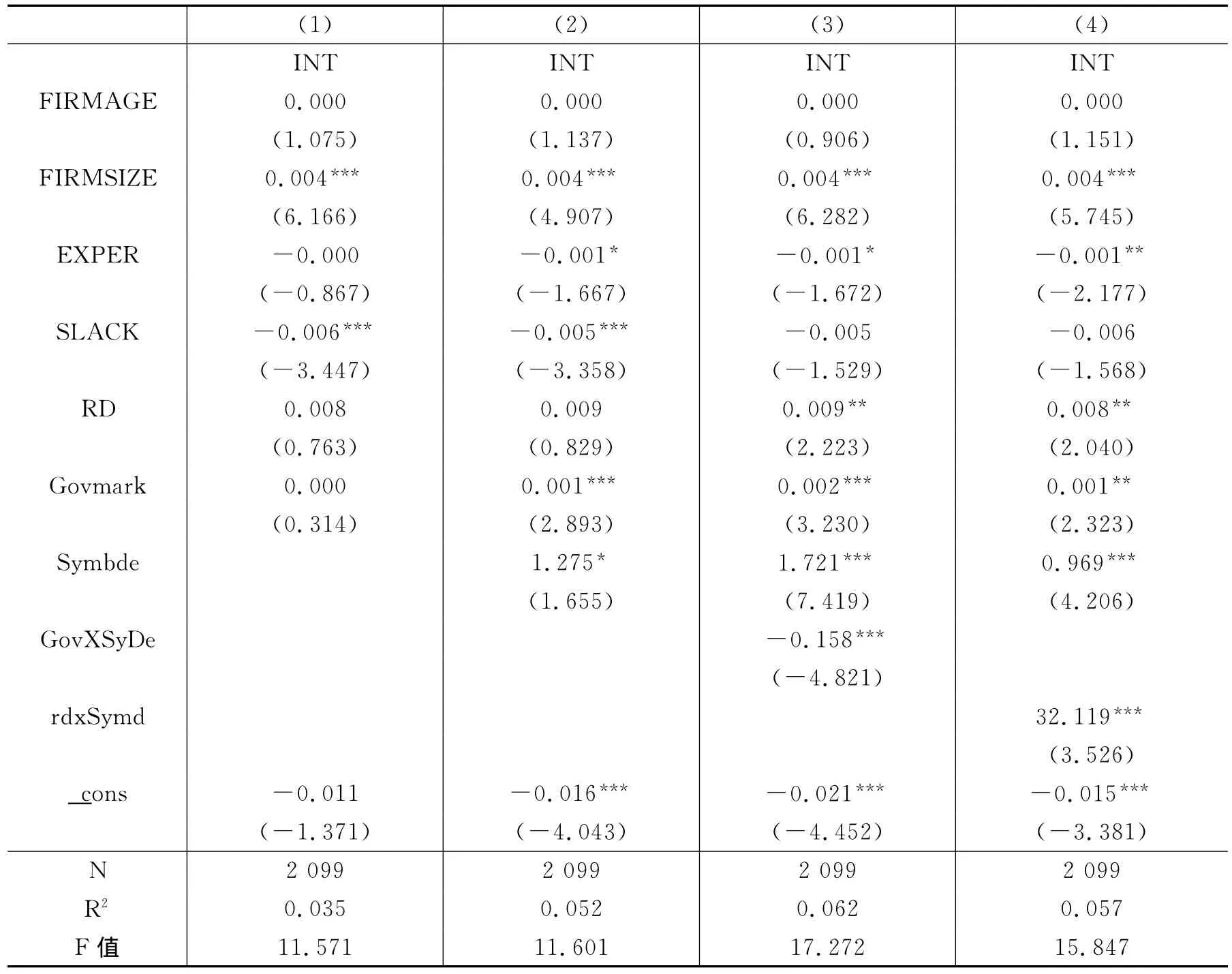

我们利用Stata软件运行普通最小二乘法(OLS)回归方法,逐步对共生性依赖与国际化程度之间的关系以及市场化程度和创新技术能力的调节作用进行分析,同时,为了进一步检验结果的稳健性,我们采用Rob对模型进行测试,结果显示,在Rob检验中,关键变量的显著性与原模型一致。表3报告的是增加了Rob检验的主要四个模型的结果。③模型1是基本模型,只考虑控制变量(企业规模、企业年龄、企业冗余资源以及企业的绩效)对国际化程度的影响。模型2是在控制变量的基础上放入了共生性依赖程度,以探究共生性依赖与国际化程度之间的直接关系。由模型2中共生性依赖的显著性相关系数(β=1.275,P<0.10)可以看出,共生性依赖与国际化程度之间是正相关关系,也就是说,中小型民营企业对商业生态系统的依赖性越大,企业为了降低这种依赖性,就会越倾向于选择国际化战略,因此国际化程度也就越高。这个结果正好支持了假设1。模型3检验的是市场化程度对共生性依赖与国际化程度之间关系的调节作用,从表中的结果(β=-0.158,P<0.01)可见,市场化程度的调节作用非常显著,而且是负向调节,这意味着在市场化程度高的地区,共生性依赖与国际化程度之间的相关性反而减弱了,因此,假设2得到了支持。在模型4中,创新技术能力与共生性依赖的交叉项系数在1%的水平上显著为正(β=32.119,P<0.01),这一结果表明创新技术能力对共生性依赖与国际化程度之间的关系具有正向加强的作用,即创新技术能力越高的企业越有能力降低共生性依赖,也越有动力进行国际化,因此国际化程度就越高,结果正好支持了假设3。

为了进一步检验模型的稳健性,我们用是否实施国际化战略替代了国际化水平。具体操作如下:首先我们将国际化处理成虚拟变量,具有国际化的企业赋值为1,否则为0,然后再进行Probit回归,结果显示,中小型民营企业对商业生态系统的依赖程度与是否实施国际化战略之间呈现正相关关系,这与原模型的结果一致。

表3 共生性依赖与国际化程度之间的关系:OLS回归分析

五、结论与政策建议

(一)研究结论

研究结果表明,与传统国际化理论不同,中小型民营企业快速国际化的动力并非来自自身对利润最大化的追逐,也并非来自企业家精神或是网络关系。与预期相反,处于弱势地位的中国中小型民营企业实际上是为了摆脱对商业生态系统的共生性依赖,寻求更好的生存和发展空间,并在政府扶持国有企业而排斥民营企业的一系列内在制度安排的“推力”作用下而被迫采取国际化战略。当企业对商业生态系统的共生性依赖程度越大时,企业为了降低自身对外界的依赖程度以寻求生存与发展,就越倾向于选择国际化战略。特别地,当企业所在区域的市场化程度较高时,由于政府对市场的干预相对较弱,企业反而有机会选择其他的战略(如适应性战略)来降低对外部商业生态系统的依赖,此时企业国际化的迫切性反而减弱了。也就是说,市场化程度对企业的共生性依赖与国际化之间的关系具有负向调节作用。此外,当企业拥有较强的创新技术能力时,更有动力和能力进行国际化,即创新技术能力能够强化企业的共生性依赖与国际化关系之间的正向关系。

(二)政策建议

本文的研究结果对相关政府部门的政策制定具有重要启示。由于中国中小型民营企业国际化的真正动因来自外部制度以及商业环境,因此政府应推动“对内开放”,有效改善中小型民营企业国内生存环境,使中国中小型民营企业国际化进程由“被动”转为“主动”。30多年来,我国“对外开放”程度不断提高,但“对内开放”始终没有取得实质性改善,广大中小企业特别是民营企业的生存环境异常艰难。2008年国际金融危机之后,国家推出4万亿经济刺激计划,由此对中小企业形成的“挤出效应”更使“国进民退”再次成为舆论焦点。虽然国务院先后出台“非公36条”、“新36条”,提出鼓励、引导、支持民间资本进入金融、铁路、通信、能源等垄断性行业,但由于缺乏切实可行的实施细则,导致政策效果远不及民营资本的期待,更没有从制度层面上改变现状。因此,政府要真正改变中小型民营企业被动“走出去”的不利局面,根本在于改革制度安排,扫除民营企业在市场准入、融资、税费负担等方面的各种障碍,提高民营资本自由化程度。

在企业“走出去”的具体实施层面,要特别注重两个方面:一方面是构建起企业“走出去”的风险监管与防范机制。成立相对独立的海外风险评估机构,引导“走出去”的企业做好项目前期风险评估和项目实施风险监管,建立起安全责任制和突发事件应急预案,加强境内投资主体对“走出去”中小企业海外经营活动的约束和监督,加强对出口和海外投资的风险监测,并将风险异动情况通过海外投资信息平台等渠道及时向企业发出预警信息。另一方面是构建中小型民营企业“走出去”的政策扶持体系。坚持财政、税收、金融、审批等多种政策相结合,进一步提高财政支持资金的运用效率,运用金融手段、引导社会资本参与,改变以往“点对点”支持方式。金融政策支持上,可在全国层面成立专门支持“走出去”的政策性银行,在各地成立支持企业“走出去”的民营银行,以财政资金引导设立支持企业“走出去”的特别基金,扩大出口信用保险业务规模。此外,还需构建完备的国际化经营管理人才支持体系,为企业“走出去”提供智力支撑。

注释:

①利基(Niche)市场,指的是被占据市场绝对优势的企业所忽略的某些细分市场。

②“父爱主义”:预算软约束理论认为政府之所以支持国有企业,是因为政府与国有企业之间存在控制与被控制的关系,从而政府视国企为自己的子女,对国企存在“父爱主义”。(林毅夫、李志赟,2004;潘红波、余明桂,2011)

③限于篇幅,原模型检验结果未详细列示,如有需要可向作者索取。

[1] 曹洪军,赵翔,黄少坚.企业自主创新能力评价体系研究[J].中国工业经济,2009,(9):105-114.

[2] 陈晓鹏.我国中小企业的困境、成因与出路[J].企业改革与管理,2012,(1):19-22.

[3] 陈志武.中国人为何勤劳而不富有[M].北京:中信出版社出版,2010.

[4] 樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数—各地区市场化相对进程2009年度报告[M].北京:经济科学出版社,2010.

[5] 莱维恩,扬西蒂.共赢:商业生态系统对企业战略、创新和可持续性的影响[M].(王凤彬等译)北京:商务印书馆出版社,2006.

[6] 李子杰,李毅,刘畅.制度环境与合资企业战略突变:基于788家中小中外合资企业的实证研究[J].管理世界,2011,(10):84-93.

[7] 林毅夫,李志赟.政策性负担、道德风险与预算软约束[J].经济研究,2004,(2):17-27.

[8] 潘红波,余明桂.支持之手、掠夺之手与异地并购[J].经济研究,2011,(9):108-120.

[9] Audia P G F.Organizational foundings in community context:Instruments manufacturers and their interrelationship with other organizations[J].Administrative Science Quarterly,2006,51(3):381-419.

[10] Baker T,Nelson R E.Creating something from nothing:Resource construction through entrepreneurial bricolage[J].Administrative Science Quarterly,2005,50(3):329-366.

[11] Bruton G D,Dess G G,Janney J J.Knowledge management in technology-focused firms in emerging economies:Caveats on capabilities,networks,and real options[J].Asia Pacific Journal of Management,2007,24(2):115-130.

[12] Carroll G R,Khessina O M.The ecology of entrepreneurship[A].Alvarez S A,Agarwal R,Sorenson O(eds.),Handbook of Entrepreneurship Research:Disciplinary Perspectives[C].New York:Springer.,2005:167-200.

[13] Child J,Chung L,Davies H.The performance of cross-border units in China:A test of natural selection,strategic choice and contingency theories[J].Journal of International Business Studies,2003,34(3):242-254.

[14] Daphne W Y.Outward foreign direct investment by emerging market firms:resource dependence logic[R].Working Paper.2013.

[15] Gulati R,Sytch M.Dependence asymmetry and joint dependence in interorganizational relationships:Effects of embeddedness on a manufacturer’s performance in procurement relationships[J].Administrative Science Quarterly,2007,52(1):32-69.

[16] Hawley A H.Human ecology:A theory of community structure[M].New York:Ronald Press Co.,1950.

[17] Hitt M A,Bierman L,Uhlenbruck K,et al.The importance of resources in the internationalization of professional service firms:The good,the bad,and the ugly[J].Academy of Management Journal,2006,49(6):1137-1157.

[18] Hitt M A,Boyd B K,Li D.The state of strategic management research and a vision of the future[J].Research Methodology in Strategy and Management.2004,1(4):1-31.

[19] Johanson J,Mattsson L.Internationalization in industrial systems-a network approach[J].Strategies,1988:287-314.

[20] Johansson J,Vahlne J.The mechanism of internationalization[J].International Marketing Review,1990,7(4):11-24.

[21] Knight G A,Cavusgil S T.The born global firm:A challenge to traditional internationalization theory[J].Advances of International Marketing,1996.

[22] Knight G A,Cavusgil S T.Innovation,organizational capabilities,and the born-global firm[J].Journal of International Business Studies,2004,35(2):124-141.

[23] Lu J Y,Liu X H,Wang H L.Motives for outward FDI of Chinese private firms:Firm resources,industry dynamics,and government policies[J].Management and Organization Review,2011,7(2):223-248.

[24] Meyer K E,Peng M W.Probing theoretically into Central and Eastern Europe:Transactions,resources,and institutions[J].Journal of International Business Studies,2005,36(6):600-621.

[25] Narayanan V K,Fahey L.The relevance of the institutional underpinnings of Porter’s five forces framework to emerging economies:An epistemological analysis[J].Journal of Management Studies,2005,42(1):207-223.

[26] Oviatt B M,McDougall P P.Toward a theory of international new ventures[J].Journal of International Business Studies,1994,25(1):45-64.

[27] Oviatt B M,Mcdougall P P.Defining international entrepreneurship and modeling the speed of internationalization[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2005,29(5):537-553.

[28] Peng M W,Li Y,Xie E,et al.CEO duality,organizational slack,and firm performance in China[J].Asia Pacific Journal of Management,2010,27(4):611-624.

[29] Pfeffer J A P N.Joint ventures and interorganizational interdependence[J].Administrative Science Quarterly.1976,21(3):398-418.

[30] Pfeffer J,Salancik R G.The external control of organizations:A resource dependence perspective[M].Stanford University Press,2003.

[31] Priem R L,Butler J E.Is the resource-based“view”a useful perspective for strategic management research?[J].Academy of Management Review,2001,26(1):22-40.

[32] Villanueva J,Van De Ven A H,Sapienza H J.Resource mobilization in entrepreneurial firms[J].Journal of Business Venturing,2012,27(1):19-30.