内外市场需求、产品多样化与劳动生产率——基于中国城市面板数据的实证分析

2014-11-13阳立高

韩 峰,阳立高

(长沙理工大学 经济与管理学院,湖南 长沙410004)

一、引 言

20世纪90年代中期以来,我国各省平均对外贸易依存度由1995年的31.4%上升至2011年的50.3%。对外贸易依存度的提高在拉动区域经济增长的同时也加大了我国应对国际经济冲击的风险。中国经济发展之路正面临新的挑战,需要在稳定外需的同时进一步扩大内部需求。温家宝在2012年政府工作报告中指出,扩大内需特别是消费需求是我国经济长期平稳较快发展的根本立足点。“十二五”规划中把构建扩大内需的长效机制作为经济结构战略性调整、加快转变经济发展方式的基本要求。加快构建扩大内需的长效机制,不仅要着眼于提高某一地区居民收入、调整不同群体收入分配格局,而且要从区域协调互动发展的视角考虑市场需求的空间尺度。区域经济不仅与自身市场需求有关,还受到其他地区市场的影响(潘文卿,2012)。近年来,为缩小地区差距,政府先后提出并相继实施了西部大开发、东北老工业基地振兴和中部崛起战略,促使区域经济的联系越来越紧密,区域合作的范围和领域不断拓展、规模不断增大,市场需求的空间规模亦随之扩大,从而为地区间产业转移和中西部地区新的增长极或大型集聚中心的形成提供了可能。那么,国内市场的空间作用范围如何?市场的空间规模如何作用于地区劳动生产率?不同地区市场的空间规模对劳动生产率的作用有何差异?国际、国内市场各扮演着怎样的角色?这些问题都值得深入研究。

市场的空间规模以市场潜力来表示(Clemente等,2009)。如果把各地区均视为全国统一市场的一部分,市场潜力测量的是空间中任意一点可能感受到的、经过距离倒数加权的市场规模。该指标从经济和空间两个方面反映了市场需求的空间分布。Harris(1954)首次采用Stewart(1947)的潜力概念构建了市场潜力指标,用来表示空间中某一地区对整个市场的可达性或该地区市场的空间规模。随后其他学者采用相似的方法分析了不同地区的市场潜力。Linneker和Spence(1992)以城市就业规模研究了英国179个城市市场的空间分布状况;Keeble等(1982)以GDP构建市场潜力模型分析了欧洲共同体的区域可达性和市场潜力分布状况,得出经济活动在空间上呈中心-外围模式分布的结论。但这些研究都缺少严格的理论基础。

Krugman(1992)首次将Harris市场潜力的思想引入经济地理模型中,用以分析需求的空间分布在制造业集聚和劳动生产率(工资)中的作用,从而为市场需求空间分布与地区经济发展的关系研究奠定了理论基础。根据新经济地理模型,在规模报酬递增和运输成本的作用下,经济活动明显倾向于在大型市场附近集中(Krugman,1980)。递增收益驱动下的本地市场效应与生产和消费有关的上下游产业之间的前后向(或成本—需求)关联效应密切相关(Venables,1996;Helpman,1998)。(1)厂商与最终消费者之间的关系。城市是各种产品的集散地,相对于更远的区域,城市中消费者能够以更低的价格购买到多样化的产品。在名义工资既定的情况下,多样化的需求偏好提高了城市中消费者(工人)的实际收入,从而吸引了更多的消费者向城市集中。城市中消费者或潜在消费者在特定区域的集中对劳动生产率(工资)的影响取决于厂商对劳动力的需求弹性(Combes等,2002),若需求弹性足够大,则城市中消费者的增加有利于市场需求规模的扩大和劳动生产率的提高,反之则市场需求规模减小、劳动生产率降低。如果劳动需求弹性足够大,那么市场需求扩大的规模经济效应将大于劳动供给的负面效应,促使更多厂商从事专业化生产,进而提高劳动生产率(Krugman,1991;Fujita和Krugman,1995)。(2)上下游厂商之间的关系。城市亦是各种生产要素和中间投入品的集散地,靠近大型市场不仅有利于下游产业厂商获得物美价廉、品种多样的中间品,而且降低了运输成本和生产成本,扩大了其利润空间(Krugman和 Venables,1995;Venables,1996;Puga,1999)。这样,为了获得成本优势,下游产业厂商不断向拥有大型市场的城市集聚,这进一步扩大了中间投入市场,从而促使更多上游产业厂商在城市进行专业化生产、获得规模收益。图1描述了厂商和消费者通过前向(或成本)和后向(或需求)关联效应在空间上集聚的循环因果关系。其中,前向关联效应指的是多样化消费产品或中间投入品的可得性增加了消费者的实际收入或降低了下游产业厂商的生产成本,后向关联效应指的是更多数量的消费者或下游产业厂商促使更多厂商进行专业化生产,进而获得规模经济效益、提高劳动生产率。可见,市场潜力越大的区域,厂商越易接近消费者和供应商,同时劳动者也可便捷地获得多样化产品。需求—成本(厂商与厂商或后向—前向)关联效应和需求—生活成本(厂商与消费者)关联效应共同构成经济活动集聚和劳动生产率的决定因素。

图1 厂商和消费者空间集聚的循环因果关系

综上所述,市场潜力或市场的空间规模对劳动生产率具有三方面的作用:一是市场需求规模扩大直接产生生产的规模经济效应;二是市场需求规模扩大通过提高产品多样化水平降低了下游厂商生产成本,从而产生成本推动效应;三是市场需求规模扩大通过提升产品多样化水平提高了消费者在同一地区的集聚水平,增加了劳动力供给,从而对劳动生产率产生负面影响。随着国内、国际市场需求的变化,城市劳动生产率可能同时受到以上三方面作用的共同影响。此外,同一地区的经济发展和劳动生产率也可能受到国内和国际市场的共同作用。目前多数研究着重分析国内市场潜力或市场需求规模对制造业集聚、工资水平或劳动生产率的直接作用(Overman等,2001;Ottaviano和Pinelli,2006;刘修岩等,2007;赵永亮,2011;潘文卿,2012;韩峰和柯善咨,2012),而从内外市场互动的角度综合探讨市场需求规模和产品多样化对劳动生产率直接和间接影响的研究尚在少数。基于以上考虑,本文将在新经济地理框架下,综合直接和间接两方面作用构建理论和计量模型,利用我国2003-2011年284个地级及以上城市面板数据研究内外市场潜力和产品多样化对城市劳动生产率的综合影响。

二、理论框架与计量模型

(一)理论框架。假设有J个城市,且城市中有两个部门:差异化生产且报酬递增的制造业部门和同质化生产的住房部门。制造业产品可进行区际和国际贸易,而住房服务为非贸易品。假定劳动力可在城市之间自由流动,城市j中所有消费者对制造业产品和住房服务具有相同的偏好,Cobb-Douglas形式的效用函数为:

其中,μ为居民对制造品的消费份额,Lj为住房消费量,Cj为制造品消费量。Cj可表示为一组对称的不同种类制造品的组合,也即:

其中,ni为产品种类数,σ为任意两种产品的替代弹性,xij为城市j消费者对城市i(包含城市j本身)某种产品的需求量。

若Yj为城市j的总收入,则根据Dixit和Stiglitz(1977)的做法,城市j用于制造业产品的总支出为μYj,城市j对城市i生产的每种产品的需求量xij可表示为:

由于存在递增收益,消费者对多样化产品的偏好使得均衡时每种商品均由一家垄断竞争厂商提供,且每种制造品生产均需一定的固定投入f。若ci表示厂商的边际成本,②厂商总成本函数可表示为:TC=Ff+Fv=ci(f+xi),其中Ff=cif为固定成本,Fv=cixi为可变成本。厂商的均衡产量为x*=(σ-1)f,城市i的市场均衡价格P*i为:

假设劳动力是同质的且不能在部门间流动,劳动力是主要的生产要素,但生产成本中不仅包括劳动力,还包含其他生产要素。根据Head和Mayer(2004)的做法,其他要素主要包括土地和各类中间投入品等。如果厂商在生产中消耗的中间服务成本以不同数量的制造品组合来支付,那么对于中间投入,通常假设厂商生产函数中包含一组所有产品种类按CES函数形式加总的制造业产品。因此,可变成本是一系列要素价格的函数(通常为Cobb-Douglas形式),包含工资水平为wi的劳动力、价格水平为ri的土地③和价格指数为Gi的多样化产品。④假设劳动、土地和中间投入在生产成本中所占份额分别为α、β和γ,则边际成本ci可表示为:

根据新经济地理理论,CES价格指数(G)与产品多样化水平负相关,因而我们可以将其近似设置为当地产品多样化水平的减函数,即Gi=(DIVi)-ϑ,ϑ>0。该式的含义在于,城市i产品多样化水平越高,产品价格指数就越低,需求扩大使制造业进一步集聚,从而有利于中间服务厂商实现规模经济,制造业厂商获得的中间服务品价格就越低。将其代入(6)式可得:

结合 (4)式、(5)式和(6)式,并将xi替换为x*,可得:

代表性住户的预算约束可表示为:

(9)式意味着从整个城市范围看,所有住户的收入均来自厂商支付给劳动力的工资。⑤在预算约束下,住户会合理安排在商品和土地方面的支出以达到效用最大化。根据效用最大化原则,同时结合(1)式和(9)式,可得均衡状态下的效用水平U*:

由于劳动力可在城市之间自由流动,均衡状态下每个城市住户的效用水平是相同的,因而U*为常数。(10)式可重写为:

对(8)式和(11)式取对数,并分别表示在以工资对数值为纵轴、土地价格对数值为横轴的坐标系中,得到图2。图2中斜率为负的直线代表厂商均衡,斜率为正的直线代表劳动者(或住户)均衡,两直线的相对位置取决于市场潜力和产品多样化水平。市场潜力提高使厂商均衡向右上方移动,提高了工资水平和土地价格;产品多样化水平提高使厂商均衡和劳动者均衡均向右移动,提高了土地价格,但对工资水平的影响具有不确定性。

工资水平的变化最终根源于劳动生产率的变动(Zheng,2001;Combes和 Overman,2004)。图2实际上反映了与最终市场规模有关的规模经济或递增收益对厂商劳动生产率的综合影响。此外,根据新经济地理理论,市场潜力越大的地区产品多样化水平亦越高,因而市场潜力还会通过影响产品的多样性作用于劳动生产率。总之,若市场潜力与产品多样化水平对厂商的作用大于劳动者,则劳动生产率会提高,反之则会降低。

图2 厂商和劳动者均衡

(二)计量模型。根据以上分析,城市劳动生产率是土地价格、产品多样化水平和市场潜力的函数,即prodi=f(r,DIV,MP)。国内外市场对经济活动空间分布的影响是近年来经济研究的热点,为体现国内外市场的影响差异,本文将市场潜力分解为国内市场潜力(DMP)和国际市场潜力(FMP)。根据Ciccone和 Hall(1996)、Ciccone(2002)以及刘修岩和殷醒民(2008)的观点,较高的人口密度有利于技术外溢,进而提高劳动生产率,因而本文引入人口密度变量来控制城市范围内的技术外部性。此外,考虑到相关区域经济文献的论述,影响城市劳动生产率的重要因素还包括人力资本、外商直接投资等。以FDI代表外商直接投资、EDU代表人力资本、DENS代表人口密度,计量方程可设定为:

其中:λ0为常数,λ1-λ8为弹性系数,ξit为随机误差项。

进一步地,由于市场潜力会通过影响产品的多样性作用于劳动生产率,本文在模型中分别引入国内市场潜力(DMP)、国际市场潜力(FMP)与产品多样化水平(DIV)的交叉项。此外,由于国内外市场潜力对经济活动空间分布的作用也可能具有依赖性,我们在模型中引入国内市场潜力与国外市场潜力的交叉项。计量方程可进一步设定为:

其中:λ8-λ10为交叉项弹性系数。

三、变量测算与数据说明

除个别数据严重缺失的城市外,本文样本为2003-2011年全国284个地级及以上城市面板数据。数据主要来自2004-2012年《中国城市统计年鉴》和《中国区域经济统计年鉴》,价格指数来自2004年以来各省《统计年鉴》。我国重要贸易伙伴GDP数据来自世界银行在线数据库。有关变量及测度说明如下:

(1)国内市场潜力(DMP)。市场潜力反映了城市可能获得的整体市场规模或空间中分布的需求因素(包括市场、收入等)对城市经济产生的影响。在市场潜力公式中,由于我国没有公开的城市产品价格指数统计,Au和Henderson(2004)在研究中国城市集聚经济时将Gj略去,并根据 Midelfart-Knarvik等(2000)的做法,令=。因此,国内市场潜力可表示为:

其中,Yj为城市总收入,多数文献中该变量以地区GDP来表示(Keeble等,1982;Combe和Overman,2004;Hanson,2005;刘修岩等,2007;刘修岩和张学良,2010)。但为与传统的Harris市场潜力保持一致,本文以城市市辖区全社会消费品零售总额(万元)来近似衡量当地最终需求。

(2)国际市场潜力(FMP)。各城市不仅受到国内其他城市市场的影响,还受到国际市场的作用,国际市场潜力可表示为:

其中,YiF为城市j面临的国际市场需求,选取美国、日本、德国、法国、英国、韩国、澳大利亚、中国香港、中国台湾、加拿大、新加坡、马来西亚等重要海路贸易伙伴和俄罗斯、印度、泰国、越南、老挝、哈萨克斯坦、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、蒙古等陆路贸易伙伴的国内生产总值之和来表示。以美元计算的国外收入按当年平均兑换率换算成人民币数值。di,port为城市i到最近口岸的距离。⑥di,port的计算分两种情况:对非港口城市,计算每个城市到每个港口的距离,将每个城市与距离最短的港口城市进行配对,以此最短距离作为城市获得国外需求的距离;对港口城市,我们以城市半径作为城市获得国外需求的距离。

(3)城市土地价格(r)。土地价格以城市国有土地供应出让成交价款与土地面积的比值(万元/公顷)来表示,在计算中我们采用插值法补齐了几个有明显错误和缺失项的记录,数据来自2004-2012年《中国国土资源年鉴》。

(4)其他变量。劳动生产率(prod)以市辖区非农业生产总值(GDP,万元)与非农业就业人口(万人)的比值表示。人力资本(EDU)以中学和大学在校人数占总人口比重表示。由于均衡状态下产品种类数与厂商数相同,产品多样化水平(DIV)以城市市辖区地级及以上城市工业企业数表示。人口密度(DENS)以市辖区非农业总人口占城市建成区面积的比例(万人/平方公里)表示。FDI存量的数据准备比较繁复。FDI存量从2000年开始计算,假设2000年存量是当年吸收FDI的三倍(取值大小对几年以后存量的影响并不大),后续各年FDI存量用每年实际使用FDI和公式Fi,t=(1-δ)Fi,t-1+(FDIt/ωi,t)累计得到。其中 Fi,t是市辖区 FDI存量;δ是年折旧率,设为5%;FDIt是市辖区实际外商直接投资;由于没有公开的各城市资本价格指数,ωi,t是城市所在省的累积资本价格指数。以美元计算的FDI流入量按当年平均兑换率换算成人民币数值。由于我国实际利用FDI数量每年增长近20%,2003-2011年的FDI存量应与实际累计利用外资数量比较接近。所有货币价值的数据以2003年不变价计算。

利用城市中心坐标和距离公式 Ω×arccos(cos(αi-αj)cosβicosβj+sinβisinβj)可以计算城市间距离dij,其中 Ω为地球大弧半径(6378公里),αi、αj为两市中心点经度,βi、βj为两市中心点纬度。为了不遗漏城市本身的影响,同时避免dii=0出现在分母中,本文参照以往文献(Head和Mayer,2004、2006),令dii=(2/3)Rii,其中Rii为城市半径。本文利用城市市辖区建成区面积数据(S)计算得到Rii=π-1/2S1/2,并设衰减参数σ等于1和2(顾朝林和庞海峰,2008)。

根据经济学常识,产品市场范围可以遍及各地,市场潜力变量计算应包括全国范围,本文分别构建了0-50公里、50-100公里、100-300公里、300-500公里、500-1000公里、1000-2000公里、2000-3000公里和3000公里以上各范围内的市场潜力变量,以检验和确定市场潜力的有效作用范围。见表1。

表1 我国地级及以上城市市场潜力和其他变量的样本描述性统计

四、计量估计与结果分析

(一)计量策略。在计量检验之前首先要选择适宜的面板数据模型。由于市场潜力和人口密度分别测度了需求的空间外部性和城市本身的技术外部性,根据区域和城市经济原理,不仅人口密度和市场潜力有利于产业集聚和劳动生产率提高,而且某一地区劳动生产率的提高反过来对该地区产业集聚进而市场潜力和人口密度也具有加强作用,因而市场潜力、人口密度与劳动生产率之间可能存在联立内生性。而对其他控制变量,FDI存量较高的地区能够通过资本补给和外资的技术溢出效应对当地劳动生产率产生积极影响,而劳动生产率较高的地区则未必拥有较高的FDI存量,相反一些劳动生产率本身较低的地区为促进当地效率提升可能会引进大量外资;同理,人力资本水平与土地价格较高的地区必然具有较高的劳动生产率,反之则不成立。可见,(13)式中的国内外市场潜力和人口密度是内生变量,而其他控制变量为外生变量。由于国际、国内市场潜力与人口密度在模型中具有内生性,无论使用固定效应还是随机效应模型,都可能会导致估计系数有偏和不一致。为了得到无偏、一致估计量,可采用工具变量法或广义矩(GMM)估计法。由于工具变量法在很大程度上依赖于工具变量的选取,而对于不同变量和模型,很难找到合适的工具变量,这势必影响模型的稳健性(祝树金等,2010)。因此,本文采用面板GMM估计方法。这种方法更适合于“大N小T”特征的微观数据,其估计偏误在T(时间)固定的情况下随着N(截面)的增加而减小,本文采用的2003-2011年284个地级及以上城市的面板数据符合以上特征。另外,面板广义矩估计法有差分广义矩估计(DIF GMM)和系统广义矩估计(SYS GMM)之分,由于差分GMM估计量的有限样本特性较差,尤其是当滞后项和一阶差分项存在非常弱的相关性时,工具变量较弱(Roodman,2006),此时系统广义矩估计更有效、偏差也更小。以下估计结果均基于系统GMM。

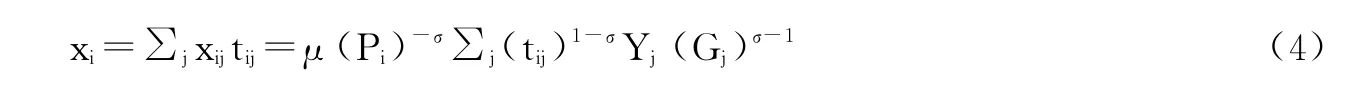

(二)空间市场需求有效作用范围的检验。确定市场潜力作用范围有助于把握城市间需求关联效应随距离变化的空间特征。由于各城市国际市场潜力不受国内距离影响,只需检验国内市场潜力的作用范围。为与现有文献具有可比性,我们使用0-50公里、50-100公里、100-300公里、300-500公里、500-1000公里、1000-2000公里、2000-3000公里以及3000公里以上各范围内的数据,根据(14)式构建空间变量并对(12)式进行估计。本文采用面板系统GMM方法估计了分别包含距离衰减参数为1和2的市场潜力(需求外部性)的计量方程。衰减参数为2的市场潜力参数估计的显著性及模型拟合程度均不及衰减参数为1时的情况。表2报告了距离衰减参数为1、不同距离范围内市场潜力对劳动生产率影响的估计结果。⑦

表2 不同距离范围内市场潜力对城市劳动生产率影响的系统GMM估计结果

首先看面板GMM估计中各统计量的检验结果。Wald统计量用于检验模型系数的联合显著性,结果显示该统计量均在1%水平上拒绝解释变量系数为0的原假设;Sargan统计量对应的p值均大于10%,说明选择的工具变量是有效的;AR(2)统计量的伴随概率均在10%以上,因而不能拒绝原模型中残差无自相关的假设。可见,模型估计结果是可取的。

土地价格(lnr)的估计系数在各方程中均显著为负,说明作为供给弹性较低的生产要素,土地价格因经济活动集聚而变得很高,不利于集聚效益的发挥和劳动生产率的提高。外商直接投资(lnFDI)的估计系数显著为正,与预期相符,城市中的外资分布越密集,则厂商越能便捷地获得资本补给和先进技术而提高劳动生产率。城市市辖区非农业人口密度(lnDENS)用于衡量城市中厂商获得的技术外部性,该指标的估计系数在多数情况下也显著为正(除了方程2.4、2.5),意味着多数城市存在着正的技术外部性,空间中非市场的相互作用频繁发生于人口密集城市。这一结果与经济活动倾向于向高密度地区集聚的常识相符,也与此前研究(Ciccone和Hall,1996;Ciccone,2002)的结论一致。除方程2.6外,人力资本(lnEDU)的估计系数均显著为正,表明人力资本水平较高的地区具有较强的技术吸收和学习能力,有利于技术传播、研发和经济活动集聚,进而促进劳动生产率提高。人均路面(ln-TRA)的估计系数在各方程中均显著为正,说明交通条件的改善降低了技术扩散、经济活动集聚的成本,从而提升了劳动生产率。各方程中产品多样化水平(lnDIV)的系数均为正且在1%水平上显著,意味着在图1所示的变量关系中,产品多样性对厂商的成本效应明显大于对劳动者偏好的作用。反映国际市场发展状况的国际市场潜力(lnFMP)的估计系数在多数情况下显著为正,说明尽管近年来国际市场需求有下降趋势,但多数城市通过陆路和海路与主要贸易伙伴进行贸易,在积极参与国际分工、开拓国际需求方面成效明显,国际市场对我国经济依然具有明显的拉动作用。

国内市场潜力(lnDMP)的系数在各范围内均显著为正,且总体来看,其估计值和显著性随城市间空间距离的增大而减小。这意味着国内各城市互为商品市场、存在广泛的需求关联效应,反映了近些年我国区域经济一体化水平尤其是市场一体化水平正不断提高。这种需求关联性将各城市单独的小市场整合为统一的大市场,使各城市有效需求得到充分释放,扩大了市场规模,进而促使各城市厂商获得规模经济效益。越是接近国内市场,城市对内开放水平就越高,也就越能在区域竞争中获得优势。这一结果与商品市场可以遍布全国的常识相符,但与潘文卿(2012)的部分结论有所不同。潘文卿(2012)研究了不同距离范围内市场潜力对省域经济增长的影响,认为国内市场潜力对经济增长的影响具有较为明显的距离衰减效应,当距离超过3000公里时,市场潜力就不再显著,而本文的研究结果显示,即使在超过3000公里的范围内,各城市仍能在10%水平上对城市劳动生产率具有促进作用。之所以出现这一结果,既与研究内容有关,也与使用的样本有关。首先,潘文卿(2012)研究了市场潜力对人均GDP增长率的影响,而本文的被解释变量为劳均非农业GDP,一是未包含农业GDP,二是主要探讨劳动生产率的变化;⑧其次,潘文卿(2012)采用了省域单位数据,而本文则采用了地级及以上城市数据。城市是经济活动活跃地区,即使分属不同省份的、相隔甚远的两城市之间也存在经济活动的互动和需求关联,但对具有更大地域范围和经济规模的相应省域来说,其经济活动未必存在明显的联系。

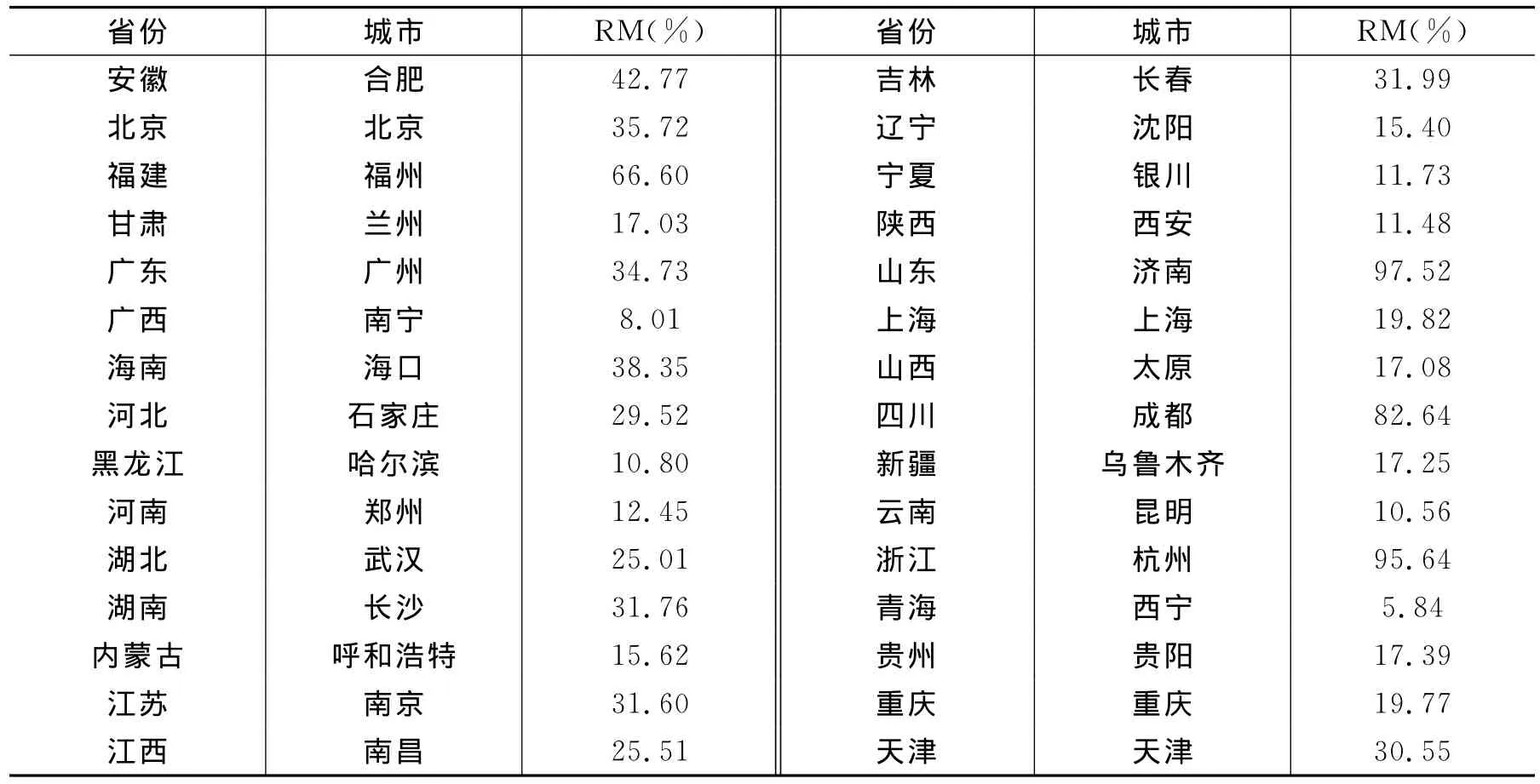

(三)有效距离范围内市场潜力对劳动生产率的影响。以上分析显示市场潜力的作用可遍及全国,因而本文估算了全国范围内各城市的市场潜力,并将其引入(13)式以检验有效距离范围内市场潜力对城市劳动生产率的影响。表3报告了距离衰减参数为1、包含各空间外部性变量的系统GMM估计结果。

表3 全国范围市场潜力对劳动生产率影响的系统GMM估计结果

表3的系统GMM估计结果显示,各方程中工具变量的选择是合适的。方程3.1是仅包含全国范围市场潜力的估计结果,方程3.2-3.5分别是引入国际、国内市场潜力与产品多样化以及国际和国内市场潜力交叉项后的估计结果。各方程中控制变量和产品多样化的估计系数及其显著性与表2基本一致。下面重点讨论市场潜力及其交叉项。

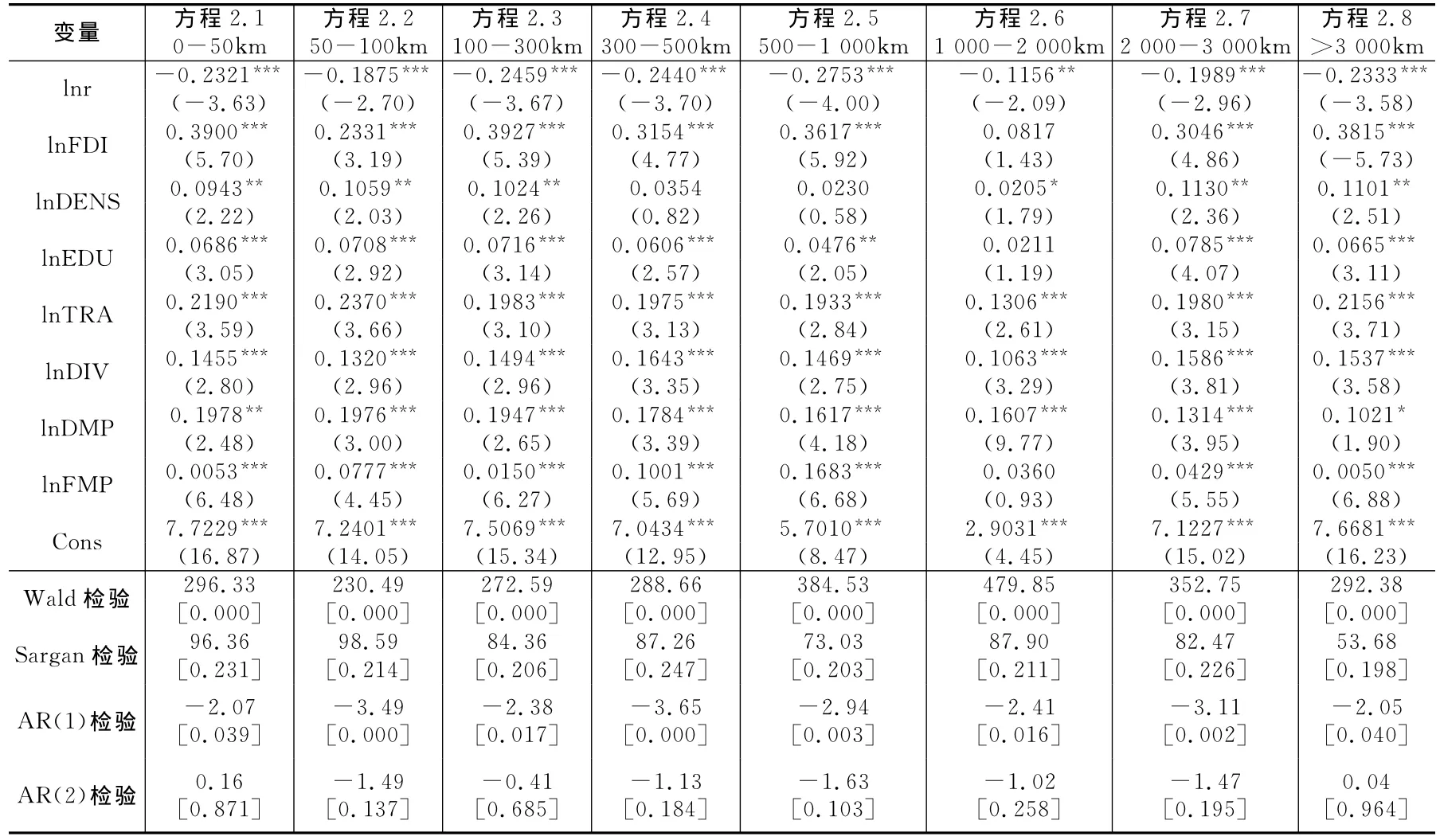

多数方程中的国际市场潜力的估计系数依然显著为正,且有效距离范围内国内市场潜力的估计系数亦均显著为正且非常稳定。方程3.2和3.5的估计结果显示,国内市场潜力与产品多样化的交叉项(lnDMP×lnDIV)系数显著为正,验证了市场潜力通过影响产品的多样性作用于劳动生产率的理论预期。为分析国内市场潜力对劳动生产率的综合作用,我们以方程3.5为基础测算了国内市场潜力的综合效应∂lnprod/∂lnDMP=0.0951+0.0123lnDIV,8年中各城市lnDIV的均值为6.31709,代入上式得到城市劳动生产率对国内市场潜力的综合弹性值为0.1728。我们进一步计算了2003-2010年各城市市场潜力变动对劳动生产率变化的贡献率。通过测算,国内市场潜力变动对城市劳动生产率变化的贡献率均值为43.47%,表明国内市场潜力平均解释了我国城市劳动生产率变动的40%以上。表4列出了30个省会城市市场潜力对劳动生产率的贡献率(RM,%)。⑨各省会中东、中、西部地区RM均值分别为45.04%、24.67%和19.76%,说明国内市场对城市劳动生产率的解释力由东向西依次递减,国内市场中心依然偏倚东部沿海地区,由集聚引起的我国市场中心偏离地理中心的状况可能在较长时间内存在。而国际市场潜力与产品多样化交叉项的估计系数未通过显著性检验(方程3.3和3.5),表明国际市场需求对劳动生产率的影响主要体现为最终需求的直接拉动作用,而非通过影响产品多样化而产生成本推动效应。与国内市场潜力类似,我们根据方程3.5的估计系数测算了各城市国际市场潜力对劳动生产率的贡献率。通过测算,国际市场潜力对城市劳动生产率的平均贡献率为29.81%,各省会城市在东、中、西部地区的均值分别为37.62%、28.13%和11.84%,均低于国内市场潜力的贡献率。国际市场潜力与国内市场潜力的交叉项系数在方程3.4和3.5中显著为正且比较稳定,说明国际、国内市场潜力对城市劳动生产率的作用具有互补性,即国内外市场对城市劳动生产率的促进作用可因彼此的相互作用而得到加强。

表4 各省会城市市场潜力对城市劳动生产率的贡献率

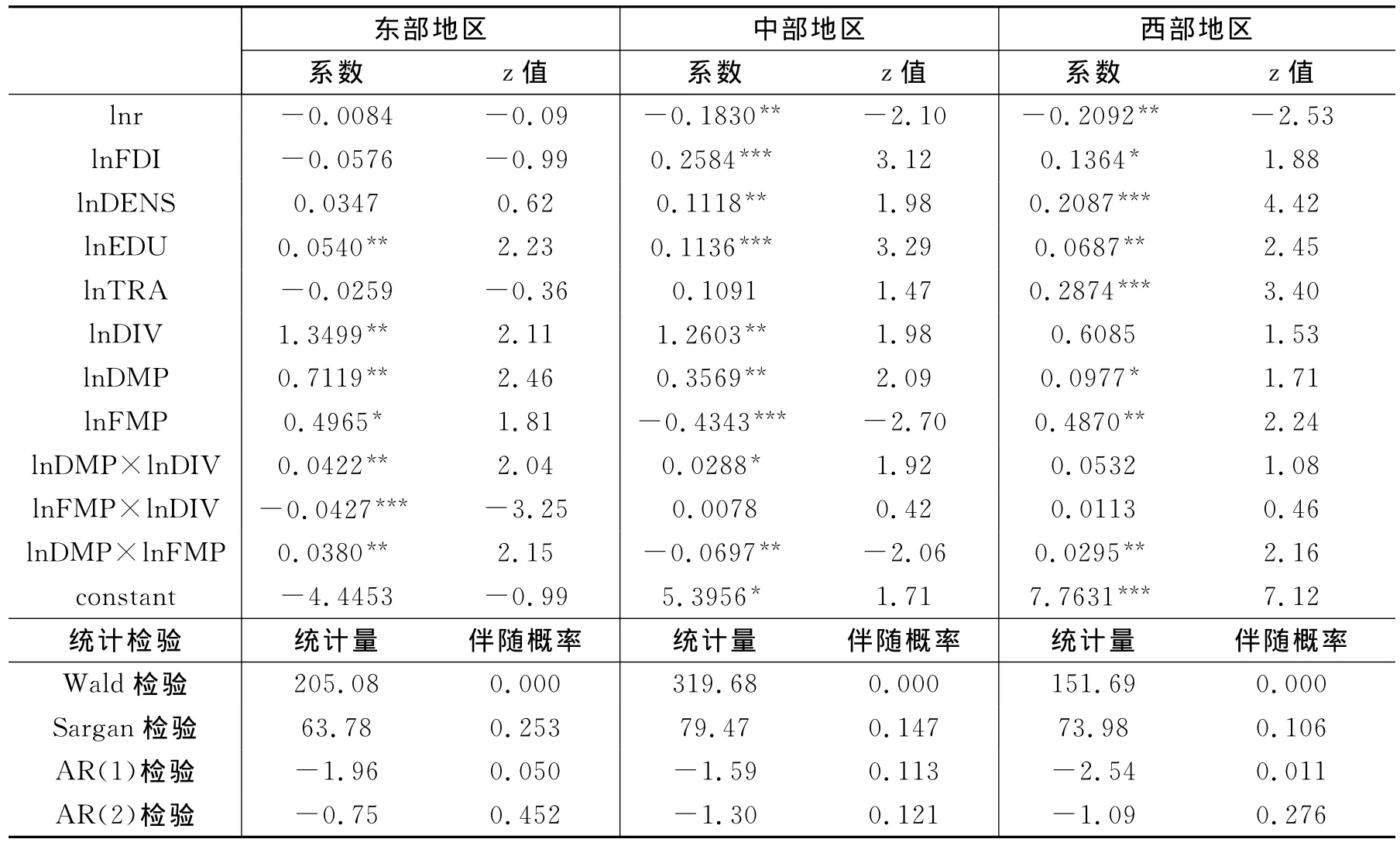

(四)分地区样本GMM估计结果。为了分析市场潜力对城市劳动生产率影响的地区差异和分布特征,表5报告了东、中、西部地区样本的系统GMM估计结果。⑩估计结果中给出了检验方程联合系数显著性的Wald统计量、检验残差自相关的AR(1)、AR(2)统计量和检验工具联合有效性的Sargan统计量及其对应的p值。可以看出,我们有理由拒绝各模型联合系数为零的原假设和接受残差无自相关、工具联合有效的原假设,工具选择是合理的。

表5 分东、中、西地区样本的系统GMM估计结果

首先看控制变量的估计系数。各方程中土地价格的估计系数依然为负且显著性由东向西依次递增,但在东部地区未通过显著性检验,说明劳动生产率变化受土地价格提高的负面影响在中西部地区更为明显,同时意味着我国中西部地区与东部相比具有更大的土地要素成本优势。充分发挥当地土地、自然资源等的传统比较优势(价格优势),对西部地区和中部偏远地区吸引产业转移、促进经济集聚和提高劳动生产率具有重要意义。外商直接投资在中西部地区显著促进了劳动生产率提高,而对东部地区的影响不显著,说明西部地区的FDI与东部地区相比更有效率。城市非农业人口密度在各方程中也具有正的估计系数且显著性由东向西依次递增,意味着中西部地区人口或劳动力密度显著低于东部地区,城市集聚密度的进一步提高将充分发挥集聚经济效益。人力资本对劳动生产率的影响在各地区依然显著为正。交通条件的改善显著促进了西部地区劳动生产率的提高,而对中东部地区的影响不显著,加快交通基础设施建设仍是促进西部地区产业集聚和经济发展的重要举措。

其次,产品多样化水平、国内市场潜力及二者交叉项均显著促进了各地区城市劳动生产率的提高,但其系数和显著性由东向西依次递减。显然,我国东部地区城市密度高、交通便利,各级城市之间的联系密切,因而较易打开国内市场、方便地获得其他城市市场的支持;而西部地区则因受经济发展水平和地理地形的限制,城市平均规模较小且分布稀疏,城市间交通不及东部便利,城市之间联系成本较高,难以获得自身之外的其他市场,因而其经济集聚效应较低。总之,我国东部地区主要得益于城市之间需求关联的空间优势,而西部地区却缺乏空间市场的规模经济优势,中部城市介于二者之间。

国际市场潜力显著提高了东部和西部地区劳动生产率,但不利于中部地区劳动生产率的提高。可能的原因是,我国东部地区对外开放程度较高,从而抵御外部冲击的能力较强,大多数城市依然依靠国际市场发展生产;西部城市可能主要经北部、西部和西南部陆路口岸与邻国贸易,估计系数可能反映了西部地区与各陆路邻国的贸易联系越来越密切,国际市场显著促进了西部城市劳动生产率的提高。这与我国西部城市近年来扩大对外开放的历程相符。中部地区可能同时通过陆路和海路进行国际贸易,但与东部和西部相比,其在国际市场邻近性方面无地缘优势,通过国际市场实现规模经济效益的能力较弱,若把大部分资源用于开拓国际市场,则可能降低资源利用和要素配置效率,不利于劳动生产率的进一步提高。国际市场潜力与产品多样化交叉项的估计系数在东部地区显著为负,而在中西部地区未通过显著性检验,说明国际市场需求显著降低了产品多样化对东部地区劳动生产率的影响效果,对中西部地区的影响不显著。与中西部地区相比,我国东部地区对外依存度最高,在国际市场需求作用下,丰富多样的产品吸引消费者尤其是低技能消费者向该地区大量聚集,降低了劳动生产率的上升空间。

国内市场潜力与国际市场潜力交叉项系数在东西部地区显著为正,而在中部地区显著为负。这意味着国内市场与国际市场对劳动生产率的作用在中部地区存在替代性,而在东部和西部地区具有互补性。中部地区发展受到国内和国际市场的共同作用,但由于中部地区特殊的地理位置,其对国际市场的邻近性不及东部和西部地区,因而在发展中可能更多地依赖于国内市场而非国际市场。尤其在世界需求不断下滑的当下,中部地区若过分倚重国外市场,势必不利于资源的优化配置,而通过进一步开拓国内市场、扩大国内需求,则有望实现规模经济效益,促进劳动生产率持续、稳定增长。东部和西部地区则可充分利用国内与国际两个市场、两种资源,发展当地经济,以实现更大的比较优势和规模经济效益。

五、结论与启示

本文在新经济地理理论框架下构建理论和计量模型及国内、国际市场潜力指标,运用2003-2011年城市面板数据检验了国内、国际市场需求和产品多样化对城市劳动生产率的影响。全国样本的估计结果显示,我国各城市间互为商品市场,存在广泛的需求关联效应;国内、国际市场潜力和产品多样化均显著促进了城市劳动生产率的提高,且国内市场潜力加强了产品多样化的影响效果,但国际市场潜力对产品多样化的作用效果未产生明显影响。总体来看,国际市场潜力对城市劳动生产率的贡献率明显低于国内市场潜力,国际、国内市场潜力对城市劳动生产率的作用具有互补性。分地区样本的估计结果显示,各地区国内市场潜力、产品多样化及二者交叉项的估计系数均显著为正,但估计值和显著性由东向西依次递减;国际市场潜力显著提高了东部和西部地区劳动生产率,但不利于中部地区劳动生产率的提高;国际市场需求显著降低了产品多样化对东部地区劳动生产率的影响效果,对中西部地区的影响则不显著;国内市场与国际市场对劳动生产率的作用在中部地区存在替代性,而在东部和西部地区具有互补性。

本文结论具有明显的政策含义。首先,我国各城市间互为市场,存在广泛的需求关联效应,因而各地区应充分利用这种空间关联性或空间市场优势,在国际需求不断下滑的当下保持并加强彼此的联系与合作,在更大范围内和更深层次上充分发挥国内市场的规模经济效应。其次,与国际市场相比,国内市场对产品多样化和劳动生产率具有更高的贡献率,因而各地区在努力维持国际市场份额的同时,更应积极扩大内需、开拓国内市场,充分利用国内市场的规模经济效应提高区域经济内生发展能力和抵御外部风险能力。再次,国内市场和产品多样化的作用具有明显的由东向西依次递减的地域特征,因而应根据不同地区消费者需求特征和市场整体状况因地制宜地制定区域发展和产业发展战略。对东部和中部地区,应继续保持和进一步扩大国内市场需求对经济的拉动作用;而对西部地区,应加快交通基础设施和通讯设施建设并建立与东部、中部地区交流、合作的有效机制和平台,扩大当地市场规模,发展与当地优势相匹配、与其他地区市场相衔接的产业,提升当地产品多样化水平,提高地区劳动生产率。最后,对国内外市场的相互关系,从全国层面看,国内市场与国际市场对劳动生产率的作用具有互补性,因而应从整体上统筹国内、国际两个市场,促进国内、国际市场协同共进和联动发展,利用国内、国际两个市场获得更大的规模经济优势。从地区层面看,国内市场与国际市场在中部地区存在替代性,但在东部和西部地区具有互补性。因此,对中部地区,应在深化对外开放、调整对外贸易策略以降低国际需求下降负面影响的同时更关注国内市场的作用,制定使外贸企业由外销转内销的激励和优惠政策,从而真正从扩大内需中获得生产效益,提高企业依托国内市场发展生产、抵御风险冲击的能力;而对东部和西部地区,既不能过分倚重国际市场,也要尽量避免夸大国内市场的作用,要统筹兼顾国内、国际两个市场,根据国内外市场需求变化合理配置要素和资源,充分利用国内、国际市场的协同效应来扩大地区经济的竞争优势。

注释:

①此处的市场需求特指最终商品需求,而不包含对中间投入品的需求。

②ci为边际成本,而不是众多新经济地理模型中的边际劳动需求。

③中国土地市场实际上是供给方垄断市场,在给定一定供给量的情况下,或城市土地利用规划形成后的一段时间内,土地供应量一般变化不大,因而现实中城市土地供给可能并非完全是土地价格的函数。土地价格主要受土地使用者或需求方(如厂商和住户等)的影响。

④根据新经济地理理论,一般认为某地区制造业产品多样化水平越高,则其CES价格指数越小,制造业集聚规模就越大,从而越有利于中间投入品生产实现规模经济效益,中间服务品价格也就越低。因此,制造品CES价格指数与中间品价格正相关,二者均与产品多样化水平负相关。

⑤由于城市中工业用地和住宅用地均属国有土地,其收益归政府所有,因而本文模型中个人收益仅指其获得的工资收益。

⑥我国的主要沿海港口城市有丹东、大连、营口、锦州、秦皇岛、唐山、天津、烟台、威海、青岛、连云港、镇江、南京、上海、宁波、福州、厦门、汕头、广州、中山、深圳、珠海、湛江、海口和三亚,主要陆路港口城市有凭祥、东兴、喀什、阿拉山口、漠河和满洲里。

⑦限于篇幅,本文未列出衰减参数为2时的系统GMM估计结果,有兴趣的读者可来函索取。

⑧即使市场潜力对劳均非农业GDP的“量”产生促进作用,但未必对其增长率有影响。

⑨我们估算了全国284个地级及以上城市国内市场潜力和国际市场潜力的贡献率,限于篇幅,本文仅列出了各省会城市的计算结果,但这不会影响其整体的空间分布和变化趋势。有兴趣的读者可来函索取全部测算结果。

⑩考虑到东北地区数据量小,我们把比较发达的辽宁并入东部地区、吉林和黑龙江并入中部地区,因而东部地区包括北京、福建、广东、海南、河北、江苏、辽宁、山东、上海、天津和浙江11个省市,中部地区包括安徽、河南、黑龙江、湖北、湖南、吉林、江西和山西8个省份,西部地区包括广西、贵州、内蒙古、宁夏、青海、陕西、甘肃、四川、新疆、云南和重庆11个省市。

[1] 韩峰,柯善咨.追踪我国制造业集聚的空间来源:基于马歇尔外部性与新经济地理的综合视角[J].管理世界,2012,(10):55-70.

[2] 顾朝林,庞海峰.基于重力模型的中国城市体系空间联系与层域划分[J].地理研究,2008,(1):1-12.

[3] 刘修岩,殷醒民,贺小海.市场潜能与制造业空间集聚:基于中国地级城市面板数据的经验研究[J].世界经济,2007,(11):56-63.

[4] 刘修岩,殷醒民.空间外部性与地区工资差异:基于动态面板数据的实证研究[J].经济学(季刊),2009,(1):77-98.

[5] 刘修岩,张学良.集聚经济与企业区位选择——基于中国地级区域企业数据的实证研究[J].财经研究,2010,(11):83-92.

[6] 潘文卿.中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应[J].经济研究,2012,(1):54-65.

[7] 赵永亮.中国内外需求的市场潜力研究——基于工资方程的边界效应分析[J].管理世界,2011,(1):20-29.

[8] 祝树金,戟璇,傅晓岚.出口品技术水平的决定性因素:来自跨国面板数据的证据[J].世界经济,2010,(4):28-46.

[9] Au C,Henderson V.Estimating net urban agglomeration economies:With an application to China[R].Working Paper,Brown University,2004.

[10] Ciccone A,Hall R.Productivity,and the density of economic activity[J].American Economic Review,1996,86(1):54-70.

[11] Ciccone A.Agglomeration effects in Europe[J].European Economic Review,2002,46(2):213-227.

[12] Clemente J,Pueyo F,Sanz F.Market potential,European Union and growth[J].Journal of Policy Modeling,2009,31(5):719-730.

[13] Combes P P,Magnac T,Robin J M.The dynamics of local employment in France[R].CEPR Discussion Paper,No.3912,2002.

[14] Combes P P,Overman H.The spatial distribution of economic activities in the European Union[A].Henderson V,Thisse J F(eds.).Handbook of regional and urban economics[C].Amsterdam:North Holland,2004.

[15] Dixit A K,Stiglitz J E.Monopolistic competition and optimum product diversity[J].The American Economic Review,1977,67(3):297-308.

[16] Fujita M,Krugman P.When is the economy monocentric?:von Thunen and chamberlin unified[J].Regional Science and Urban Economics,1995,25(4):505-528.

[17] Harris C D.The market as a factor in the localization of industry in the United States[J].Annals of the Association of American Geographers,1954,44(4):315-348.

[18] Hanson G H.Market potential,increasing returns and geographic concentration[J].Journal of International Economics,2005,67(1):1-24.

[19] Head K,Mayer T.Market potential and the location of Japanese investment in the European Union[J].The Review of Economics and Statistics,2004,86(4):959-972.

[20] Head K,Mayer T.Regional wage and employment response to market potential in the EU[J].Regional Science and Urban Economics,2006,36(5):573-594.

[21] Helpman E.The size of regions[A].Pines D,Sadka E,Zilcha I(eds.).Topics in public economics:Theoretical and applied analysis[C].Cambridge:Cambridge University Press,1998.

[22] Keeble D,Owens P L,Thompson C.Regional accessibility and economic potential in the European community[J].Regional Studies,1982,16(6):419-432.

[23] Krugman P.Scale economies,product differentiation,and the pattern of trade[J].The American Economic Review,1980,70(5):950-959.

[24] Krugman P.Increasing returns and economic geography[J].Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[25] Krugman P.A dynamic spatial model[R].NBER,Working Paper,No.4219,1992.

[26] Krugman P,Venables A.Globalization and the inequality of nations[J].Quarterly Journal of Economics,1995,110(4):857-880.

[27] Linneker B J,Spence N A.An accessibility analysis of the impact of the M25London Orbital Motorway on Britain[J].Regional Studies,1992,26(1):31-47.

[28] Midelfart-Knarvik K H,Overman H G,Venables A J.Comparative advantage and economic geography:Esti-mating the location of production in the EU[R].CEPR Discussion Paper,No.2618,2000.

[29] Ottaviano G I P,Pinelli D.Market potential and productivity:Evidence from finnish regions[J].Regional Science and Urban Economics,2006,36(5):636-657.

[30] Overman H G,Redding S,Venables A J.The economic geography of trade,production,and income:A survey of empirics[A].Choi E K,Harrigan J(eds).Handbook of international trade[C].US:Blackwell Publishing Ltd.,2003.

[31] Puga D.The rise and fall of regional inequalities[J].European Economic Review,1999,43(2):303-334.

[32] Roodman D.How to do xtabond2:An introduction to difference and system GMM in stata[R].Center for Global Development Working Paper No.103,2006.

[33] Stewart J Q.Empirical mathematical rules concerning the distribution and equilibrium of population[J].Geographical Review,1947,37(3):461-485.

[34] Venables A J.Equilibrium locations of vertically linked industries[J].International Economic Review,1996,37(2):341-359.

[35] Zheng X P.Determinants of agglomeration economies and diseconomies:Empirical evidence from Tokyo[J].Socio-Economic Planning Sciences,2001,35(2):131-144.